- Способы формирования кроны плодовых деревьев

- Читайте также

- Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны

- X. О цели формирования плодовых и других деревьев и кустарников

- Обрезка плодовых деревьев

- ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

- Плодовые деревья: особенности обрезки и формирования кроны

- Совместимость плодовых деревьев

- Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев.

- Приемы формирования кроны

- Часть 2. Технология формирования кроны

- Обрезка плодовых деревьев

- Прививка плодовых деревьев

- Особенности формирования кроны

- Техника формирования кроны

- Удобрение плодовых деревьев

- Посадка плодовых деревьев

- Способы размножения плодовых деревьев

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

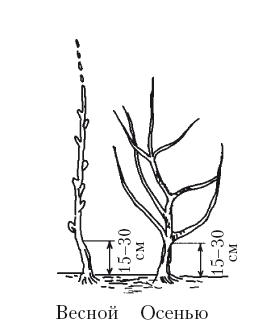

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

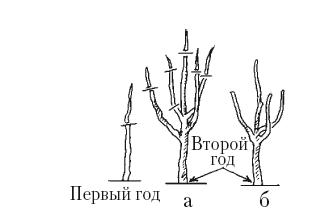

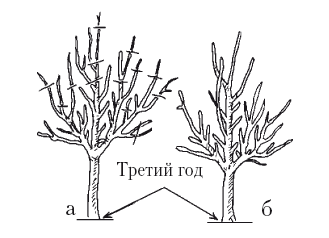

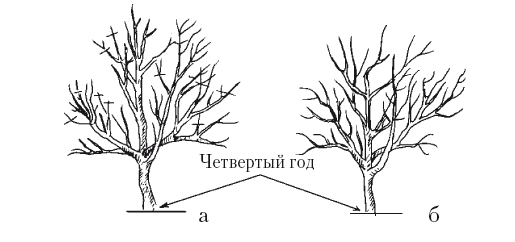

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

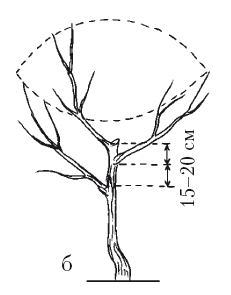

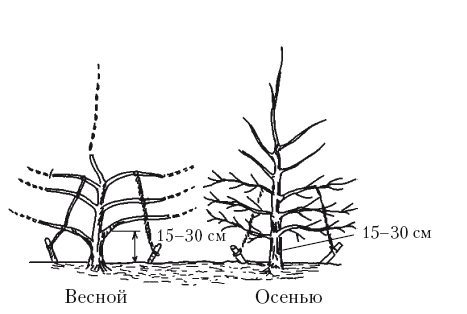

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

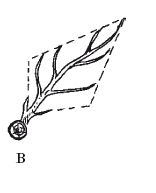

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоская крона яблони

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

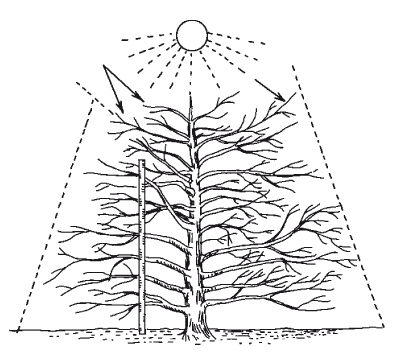

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

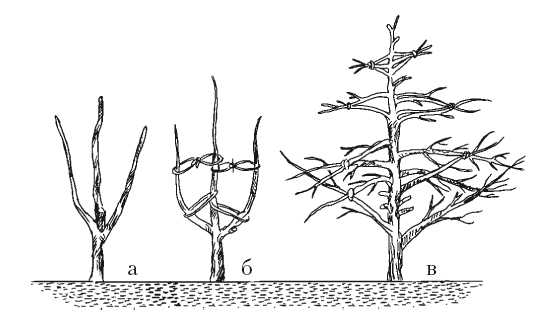

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

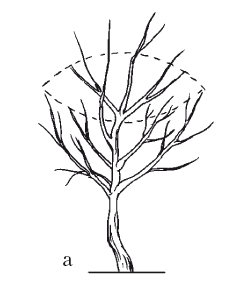

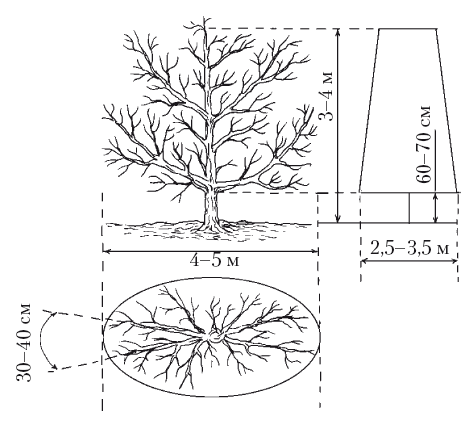

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка

X. О цели формирования плодовых и других деревьев и кустарников

X. О цели формирования плодовых и других деревьев и кустарников Дерево, предоставленное самому себе, принимает форму, свойственную данному виду, если имеет достаточно простора для развития. Груша, напр., склонна образовывать пирамиду, яблоня – более или менее распущенную

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.Так же как прическа

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Плодовые деревья: особенности обрезки и формирования кроны

Плодовые деревья: особенности обрезки и формирования кроны Все, что было сказано выше об обрезке и формировании кроны плодовых деревьев, относилось к яблоне. Подобная методика, но с определенными коррективами, применима и к другим плодовым деревьям, в частности к груше,

Совместимость плодовых деревьев

Совместимость плодовых деревьев Прививка заключается в приживлении одного растения к другому. В результате получается гибрид, который имеет характеристики обоих растений. Для успешного результата необходимо правильно подбирать подвой и привой.При выборе подвоя и

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев.

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную

Приемы формирования кроны

Приемы формирования кроны На приусадебных участках есть возможность более загущенно размещать деревья и таким образом обеспечивать более продуктивное использование земли и солнечной энергии. С этой целью формируют малогабаритные кроны на низких штамбах.Существует

Часть 2. Технология формирования кроны

Часть 2. Технология формирования кроны Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной

Прививка плодовых деревьев

Прививка плодовых деревьев Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть

Особенности формирования кроны

Особенности формирования кроны При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную зону дерева. Это помогает предотвратить недостатки строения кроны, уменьшить оголение ветвей. Кроме того, обрезка регулирует силу прироста и плодоношения, что, в свою очередь, повышает

Техника формирования кроны

Техника формирования кроны Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем

Удобрение плодовых деревьев

Удобрение плодовых деревьев Перед посадкой саженцев плодовых деревьев всегда осуществляется предпосадочная заправка почвы органическими и минеральными удобрениями. Поэтому в первый год развития удобрять саженцы не нужно. Впоследствии удобрения следует вносить по

Посадка плодовых деревьев

Посадка плодовых деревьев Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть

Способы размножения плодовых деревьев

Способы размножения плодовых деревьев Существует несколько способов размножения плодовых культур: прививка; размножение корневыми отпрысками; размножение зелеными, корневыми и одревесневшими черенками; размножение горизонтальными и вертикальными отводками.Для

Источник