- Физико-химические (инструментальные) методы количественного анализа в лабораторной практике

- Физико-химические методы анализа: практическое применение

- Физико-химические методы анализа: общее понятие

- Особенности данных методов исследования

- Классификация

- Практическое применение подобных методов

- Области использования методов

- Электрохимические методы

- Спектральные

- Эмисионный анализ

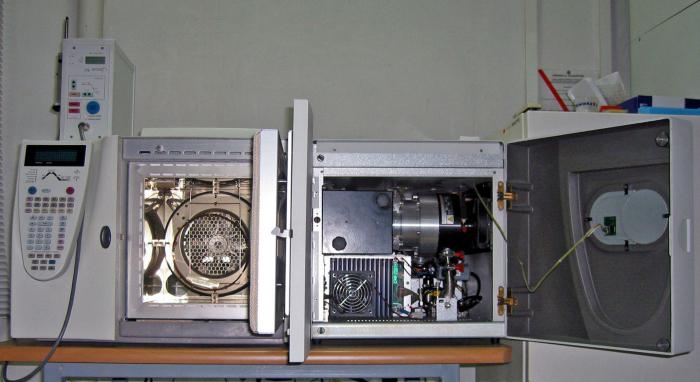

- Хроматографические

- Тепловые

- Методы аналитической химии

- Основные разновидности физико-химических методов в аналитической химии

Физико-химические (инструментальные) методы количественного анализа в лабораторной практике

Содержание

Сущность физико-химических методов

Физико-химические методы анализа объединяют физические и химические методы. При проведении физико-химических методов результат химической реакции наблюдается по изменению физических свойств вещества или его раствора. Физико-химические методы получили широкое распространение при экспертизе потребительских товаров и сейчас интенсивно развиваются.

Физико-химические методы анализа стали применять позднее, чем химические методы анализа, когда была установлена и изучена связь между физическими свойствами веществ и их составом. Кроме того, деление методов на химические и инструментальные осуществляют на основе типа взаимодействия: в химических методах – взаимодействие вещества с веществом, в инструментальных – вещества с энергией. В зависимости от вида энергии в веществе происходит изменение энергетического состояния составляющих его частиц (атомов, молекул, ионов); при этом меняется физическое свойство, которое может быть использовано в качестве аналитического сигнала.

Инструментальные методы анализа – это основные методы современной аналитической химии.

Физико-химические методы анализа (ФХМА) основаны на использовании зависимости физических свойств веществ (например, светопоглощения, электрической проводимости и т.д.) от их химического состава. Иногда в литературе от ФХМА отделяют физические методы анализа, подчёркивая тем самым, что в ФХМА используется химическая реакция, а в физических – нет. Инструментальные методы анализа в основном имеют свою собственную теорию, отличную от теории методов химического (классического) анализа (титриметрии и гравиметрии). Базисом этой теории является взаимодействие вещества с потоком энергии.

При использовании ФХМА для получения информации о химическом составе вещества исследуемый образец подвергают воздействию какого-либо вида энергии. В зависимости от вида энергии в веществе происходит изменение энергетического состояния составляющих его частиц (молекул, ионов, атомов), выражающееся в изменении того или иного свойства (например окраски, магнитных свойств и т.п.). Регистрируя изменение этого свойства как аналитический сигнал, получают информацию о качественном и количественном составе исследуемого объекта или о его структуре.

Физико-химические методы характеризуются высокой чувствительностью и быстрым выполнением анализа.

Сравнение физико-химических и химических методов

Точность физико-химических методов сильно колеблется в зависимости от метода. Наиболее высокой точностью (до 0,001%) обладает кулонометрия, основанная на измерении количества электричества, которое затрачивается на электрохимическое окисление или восстановление определяемых ионов или элементов. Большинство физико-химических методов имеют погрешность в пределах 2—5%, что превышает погрешность химических методов анализа. Однако, такое сравнение погрешностей не вполне корректно, так как оно относится к разным концентрационным областям. При небольшом содержании определяемого компонента (около 10—3% и менее) классические химические методы анализа вообще непригодны; при больших концентрациях физико-химические методы успешно соперничают с химическими методами. К числу существенных недостатков большинства физико-химических методов относится обязательное наличие эталонов и стандартных растворов.

По сравнению с классическими химическими методами ФХМА отличаются меньшим пределом обнаружения, временем и трудоёмкостью. ФХМА позволяют проводить анализ на расстоянии, автоматизировать процесс анализа и выполнять его без разрушения образца (недеструктивный анализ).

Классификация по виду энергии возмущения и измеряемого свойства

ФХМА можно разделить на 4 группы:

1 группа – спектральные и другие оптические методы:

- эмиссионно-атомная спектроскопия;

- атомно-абсорбционная спектроскопия;

- инфракрасная спектроскопия;

- спектрофотометрия;

- люминесценция и т. д.

2 группа – электрохимические методы:

- кондуктометрия;

- потенциометрия;

- вольтамперометрия.

3 группа – хроматографические методы:

- газовая хроматография;

- газово-жидкостная хроматография;

- жидкостно–распределительная хроматография;

- тонкослойная хроматография;

- ионообменная хроматография.

4 группа – тепловые методы:

- термогравиметрия;

- калориметрия;

- энтальпииметрия;

- дилатометрия.

Классификация по способам определения

По способам определения различают прямые и косвенные ФХМА.

В прямых методах количество вещества находят непосредственным пересчётом измеренного аналитического сигнала в количество вещества (массу, концентрацию) с помощью уравнения связи.

В косвенных методах аналитический сигнал используется для установления конца химической реакции (как своеобразный индикатор), а количество определяемого вещества, вступившего в реакцию, находят с помощью закона эквивалентов, т.е. по уравнению, непосредственно не связанному с названием метода.

Классификация по использованию эталона

По способу количественных определений различают безэталонные и эталонные инструментальные методы анализа.

Безэталонные методы основаны на строгих закономерностях, формульное выражение которых позволяет пересчитать интенсивность измеренного аналитического сигнала непосредственно в количестве определяемого вещества с привлечением только табличных величин. В качестве такой закономерности может выступать, например, закон Фарадея, позволяющий по току и времени электролиза рассчитать количество определяемого вещества в растворе при кулонометрическом титровании. Безэталонных методов очень мало, поскольку каждое аналитическое определение представляет собой систему сложных процессов, в которых невозможно теоретически учесть влияние каждого из многочисленных действующих факторов на результат анализа. В связи с этим при анализах пользуются определёнными приёмами, позволяющими экспериментально учесть эти влияния.

Наиболее распространённым приёмом является применение эталонов, т.е. образцов веществ или материалов с точно известным содержанием определяемого элемента (или нескольких элементов). При проведении анализа измеряют определяемое вещество исследуемого образца и эталона, сравнивают полученные данные и по известному содержанию элемента в эталоне рассчитывают содержание этого элемента в анализируемом образце. Эталоны могут быть изготовлены промышленным способом (стандартные образцы) или приготовлены в лаборатории непосредственно перед проведением анализа (образцы сравнения). Если в качестве стандартных образцов применяют химически чистые вещества (примесей меньше 0,05%), то их называют стандартными веществами.

Способы количественного определения инструментальными методами

На практике количественные определения инструментальными методами осуществляют по одному из трёх способов: градуировочная функция (стандартные серии), стандарты (сравнение) или стандартные добавки.

При работе по методу градуировочной функции с помощью стандартных веществ или стандартных образцов получают ряд образцов (или растворов), содержащих различные, но точно известные количества определяемого компонента. Иногда этот ряд называют стандартной серией. Затем проводят анализ этой стандартной серии и по полученным данным вычисляют значение чувствительности (в случае линейной градуировочной функции). После этого измеряют интенсивность аналитического сигнала в исследуемом объекте и вычисляют количество (массу, концентрацию) искомого компонента с помощью уравнения связи или находят по градуировочному графику.

Метод сравнения (стандартов) применим только для линейной градуировочной функции. Определение данного компонента проводят в стандартном образце (стандартном веществе), потом определяют в анализируемом объекте. Делением первого на второе вычисляют результат анализа.

Метод стандартных добавок применим тоже только к линейной градуировочной функции. В этом методе сначала проводят анализ навески исследуемого объекта, затем к навеске добавляют известное количество (массу, объём раствора) определяемого компонента и после анализа получают результат.

Источник

Физико-химические методы анализа: практическое применение

Изучение веществ — достаточно сложное и интересное дело. Ведь в чистом виде они в природе практически никогда не встречаются. Чаще всего это смеси сложного состава, в которых разделение компонентов требует определенных усилий, навыков и оборудования.

После разделения не менее важно правильно определить принадлежность вещества к тому или иному классу, то есть идентифицировать его. Определить температуры кипения и плавления, рассчитать молекулярную массу, проверить на предмет радиоактивности и так далее, в общем, исследовать. Для этого используются разные способы, в том числе и физико-химические методы анализа. Они достаточно разнообразны и требуют применения, как правило, особого оборудования. О них и пойдет речь дальше.

Физико-химические методы анализа: общее понятие

Что собой представляют подобные способы идентификации соединений? Это такие методы, в основу которых положена прямая зависимость всех физических свойств вещества от его структурного химического состава. Так как эти показатели строго индивидуальны для каждого соединения, то физико-химические методы исследования крайне эффективны и дают 100 % результат при определении состава и прочих показателей.

Так, за основу могут быть взяты такие свойства вещества, как:

- способность к светопоглощению;

- теплопроводность;

- электропроводность;

- температура кипения;

- плавления и прочие параметры.

Физико-химические методы исследования имеют существенное отличие от чисто химических способов идентификации веществ. В результате их работы не происходит реакция, то есть превращения вещества как обратимого, так и необратимого. Как правило, соединения остаются нетронутыми как по массе, так и по составу.

Особенности данных методов исследования

Существует несколько основных особенностей, характерных для подобных способов определения веществ.

- Образец исследования необязательно очищать от примесей перед проведением процедуры, так как оборудование этого не требует.

- Физико-химические методы анализа обладают высокой степенью чувствительности, а также повышенной избирательностью. Поэтому для анализа необходимо совсем небольшое количество исследуемого образца, что делает эти способы очень удобными и эффективными. Даже если требуется определить элемент, который содержится в общей сырой массе в ничтожно малых количествах, для обозначенных методов это не является препятствием.

- Анализ занимает всего несколько минут, поэтому еще одна особенность — это кратковременность, или экспрессность.

- Рассматриваемые методы исследования не требуют применения дорогостоящих индикаторов.

Очевидно, что преимуществ и особенностей достаточно, чтобы сделать физико-химические способы исследования универсальными и востребованными практически во всех исследованиях независимо от области деятельности.

Классификация

Можно выделить несколько признаков, на основе которых классифицируются рассматриваемые методы. Однако мы приведем самую общую систему, объединяющую и охватывающую все основные способы исследования, относящиеся непосредственно к физико-химическим.

1. Электрохимические методы исследования. Подразделяются на основе измеряемого параметра на:

- потенциометрию;

- вольтамперометрию;

- полярографию;

- осциллометрию;

- кондуктометрию;

- электрогравиметрию;

- кулонометрию;

- амперометрию;

- диэлкометрию;

- высокочастотную кондуктометрию.

2. Спектральные. Включают в себя:

- оптические;

- рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию;

- электромагнитный и ядерномагнитный резонанс.

3. Тепловые. Подразделяются на:

- термические;

- термогравиметрию;

- калориметрию;

- энтальпиметрию;

- делатометрию.

4. Хроматографические методы, которые бывают:

Также можно разделить физико-химические методы анализа на две большие группы. Первая — это те, в результате проведения которых происходит деструкция, то есть полное или частичное разрушение вещества или элемента. Вторая — недеструктивные, сохраняющие целостность исследуемого образца.

Практическое применение подобных методов

Области использования рассматриваемых способов работы достаточно разнообразны, но все они, конечно, так или иначе, касаются науки или техники. В целом можно привести несколько основных примеров, из которых станет понятно, для чего именно нужны подобные методы.

- Контроль над протеканием сложных технологических процессов на производстве. В этих случаях оборудование необходимо для бесконтактного управления и отслеживания всех структурных звеньев рабочей цепочки. Эти же приборы зафиксируют неполадки и неисправности и дадут точный количественный и качественный отчет о мерах устранения и предупреждения.

- Проведение химических практических работ с целью качественного и количественного определения выхода продукта реакции.

- Исследование образца вещества с целью установления его точного элементного состава.

- Определение количества и качества примесей в общей массе образца.

- Точный анализ промежуточных, основных и побочных участников реакции.

- Подробный отчет о строении вещества и проявляемых им свойствах.

- Открытие новых элементов и получение данных, характеризующих их свойства.

- Практическое подтверждение теоретических данных, полученных эмпирическим путем.

- Аналитическая работа с веществами высокой чистоты, применяемыми в различных отраслях техники.

- Титрование растворов без применения индикаторов, которое дает более точный результат и имеет совершенно простое управление, благодаря работе аппарата. То есть влияние человеческого фактора сводится к нулю.

- Основные физико-химические методы анализа позволяют изучить состав:

- минералов;

- полезных ископаемых;

- силикатов;

- метеоритов и инородных тел;

- металлов и неметаллов;

- сплавов;

- органических и неорганических веществ;

- монокристаллов;

- редких и рассеянных элементов.

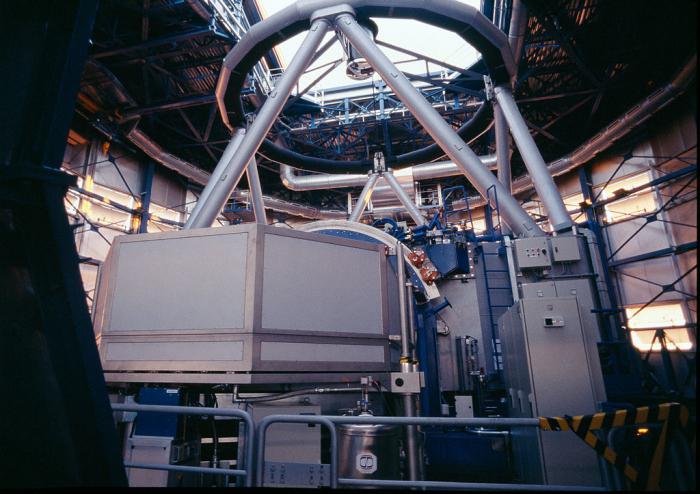

Области использования методов

- атомная энергетика;

- физика;

- химия;

- радиоэлектроника;

- лазерная техника;

- космические исследования и прочие.

Классификация физико-химических методов анализа лишь подтверждает, насколько они всеобъемлющи, точны и универсальны для применения в исследованиях.

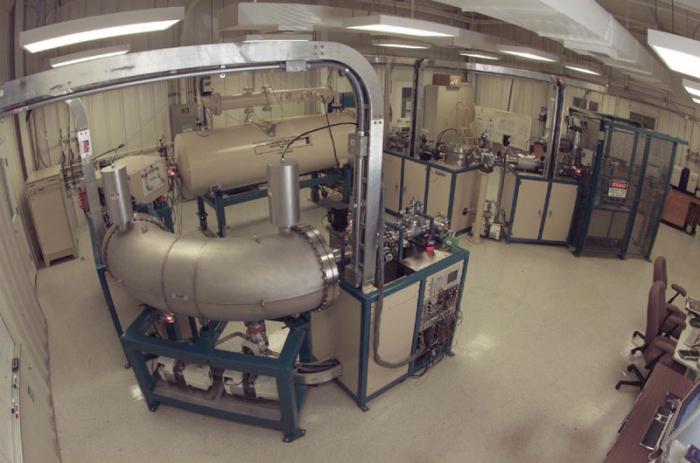

Электрохимические методы

Основа данных методов — это реакции в водных растворах и на электродах под действием электрического тока, то есть, проще говоря, электролиз. Соответственно, вид энергии, который применяется в данных способах анализа — это поток электронов.

У данных способов есть своя классификация физико-химических методов анализа. К данной группе относятся следующие виды.

- Электровесовой анализ. По результатам электролиза с электродов снимается масса веществ, которая затем взвешивается и анализируется. Так получают данные о массе соединений. Одной из разновидностей подобных работ является метод внутреннего электролиза.

- Полярография. В основе — измерение силы тока. Именно этот показатель будет прямо пропорционален концентрации искомых ионов в растворе. Амперометрическое титрование растворов — это разновидность рассмотренного полярографического метода.

- Кулонометрия основана на законе Фарадея. Измеряется количество затраченного на процесс электричества, от которого затем переходят к расчету ионов в растворе.

- Потенциометрия — основана на измерении электродных потенциалов участников процесса.

Все рассмотренные процессы — это физико-химические методы количественного анализа веществ. При помощи электрохимических способов исследования разделяют смеси на составные компоненты, определяют количество меди, свинца, никеля и прочих металлов.

Спектральные

В основе лежат процессы электромагнитного излучения. Также имеется своя классификация используемых способов.

- Фотометрия пламени. Для этого исследуемое вещество распыляют в открытое пламя. Многие катионы металлов дают окраску определенного цвета, поэтому таким образом возможна их идентификация. В основном это такие вещества, как: щелочные и щелочноземельные металлы, медь, галлий, таллий, индий, марганец, свинец и даже фосфор.

- Абсорбционная спектроскопия. Включает в себя два вида: спектрофотометрию и колориметрию. Основа — определение спектра, поглощаемого веществом. Действует как в видимой, так и в горячей (инфракрасной) части излучения.

- Турбидиметрия.

- Нефелометрия.

- Люминесцентный анализ.

- Рефрактометрия и полярометрия.

Очевидно, что все рассмотренные методы в этой группе — это способы качественного анализа вещества.

Эмисионный анализ

Это одна из разновидностей спектрального анализа. При его осуществлении вещество подвергается действию сильнейшего источника возбуждения, например, разряду электрической дуги.

При этом вызывается испускание или поглощения электромагнитных волн. По этому показателю можно судить о качественном составе вещества, то есть о том, какие конкретно элементы входят в состав образца исследования.

Хроматографические

Физико-химические исследования зачастую проводятся в разных средах. В этом случае очень удобными и эффективными методами становятся хроматографические. Они подразделяются на следующие виды.

- Адсорбционная жидкостная. В основе различная способность компонентов к адсорбции.

- Газовая хроматография. Также основана на адсорбционной способности, только для газов и веществ в парообразном состоянии. Используется на массовых производствах соединений в подобных агрегатных состояниях, когда продукт выходит в смеси, которую следует разделить.

- Распределительная хроматография.

- Окислительно-восстановительная.

- Ионообменная.

- Бумажная.

- Тонкослойная.

- Осадочная.

- Адсорбционно-комплексообразовательная.

Тепловые

Физико-химические исследования подразумевают также использование методов, основанных на теплоте образования или распада веществ. Такие способы также имеют собственную классификацию.

- Термический анализ.

- Термогравиметрия.

- Калориметрия.

- Энтальпометрия.

- Дилатометрия.

Все эти способы позволяют определять количество теплоты, механические свойства, энтальпии веществ. На основании этих показателей происходит количественное определение состава соединений.

Методы аналитической химии

Данный раздел химии имеет свои особенности, ведь главная задача, стоящая перед аналитиками — качественное определение состава вещества, их идентификация и количественный учет. В связи с этим аналитические методы анализа подразделяются на:

- химические;

- биологические;

- физико-химические.

Так как нас интересуют именно последние, то рассмотрим, какие же именно из них используются для определения веществ.

Основные разновидности физико-химических методов в аналитической химии

- Спектроскопические — все те же самые, что были рассмотрены выше.

- Масс-спектральные — основаны на действии электрического и магнитного поля на свободные радикалы, частицы или ионы. Лаборант физико-химического анализа обеспечивают комбинированное воздействие обозначенных силовых полей, и частицы разделяются на отдельные ионные потоки по соотношению заряда и массы.

- Радиоактивные методы.

- Электрохимические.

- Биохимические.

- Термические.

Что позволяют узнать о веществах и молекулах подобные способы обработки? Во-первых, изотопный состав. А также: продукты реакции, содержание тех или иных частиц в особо чистых веществах, массы искомых соединений и прочие полезные для научных сотрудников вещи.

Таким образом, методы аналитической химии — это важные способы получения информации о ионах, частицах, соединениях, веществах и их анализ.

Источник