- Познание в философии — основные виды, формы и уровни

- Теория познания

- Основные виды познания

- Древняя Греция и Древний Рим

- Платон

- Эпикурейцы

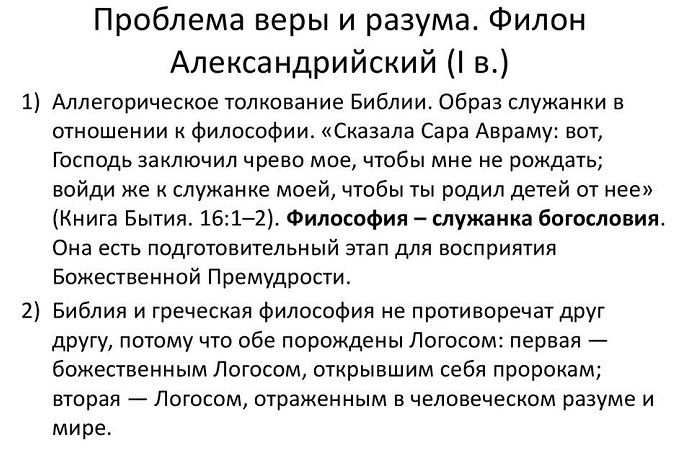

- Филон Александрийский

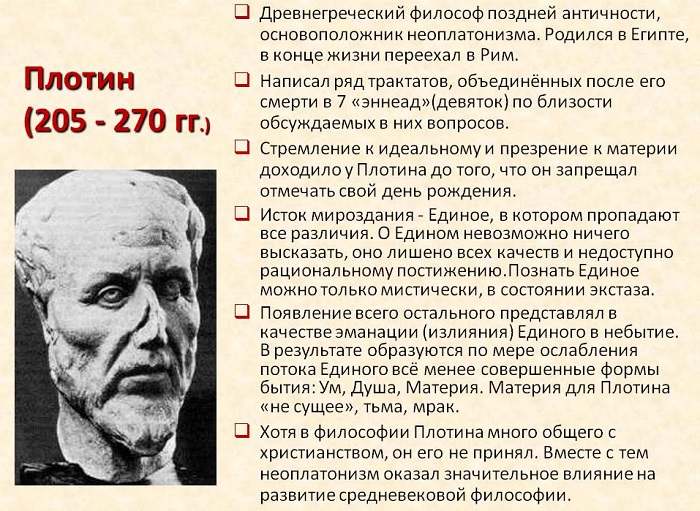

- Плотин

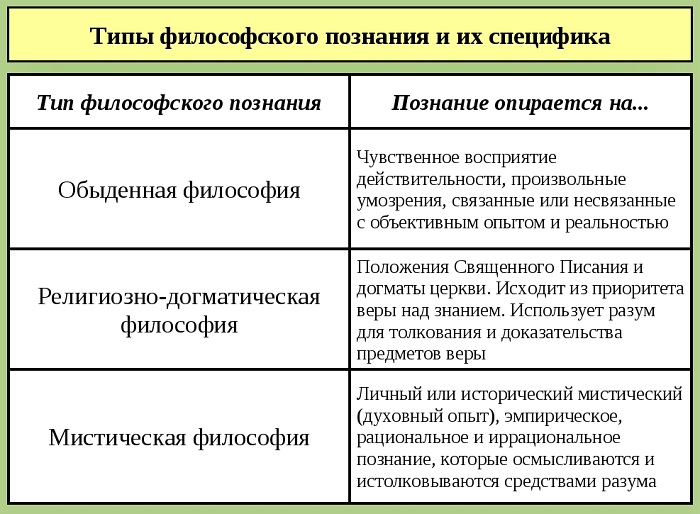

- Типы познания — их особенности и признаки

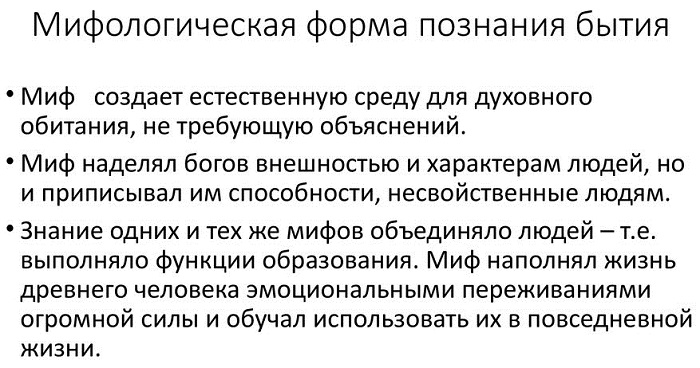

- Мифологическое

- Религиозное

- Научное

- Философское

- Чувственное

- Моторное

- Заключение

- Философия: конспект лекций

- Оглавление

- Гносеология в философии: понятие и основные идеи

- Что такое гносеология?

- Что изучает гносеология?

- История зарождения и развития гносеологии

- Разделы гносеологии

- Гносеологический оптимизм

- Гносеологический пессимизм

- Направления гносеологии

- Иррационализм

- Рационализм

- Эмпиризм

- Сенсуализм

- Принципы познания в гносеологии

- Заключение

Познание в философии — основные виды, формы и уровни

Познание в философии – это, в первую очередь, приобретенные знания человека о мире вокруг, о законах окружающего его мира. Кроме этого, познание в философии – это житейские знания, знания человека о самом себе.

Теория познания

Данная теория носит другое название — гносеология, происходит из греческого языка и означает «учение о знании».

Это предмет философии, который изучает саму природу возникновения определения «познание», выяснение его истинности, соответствует ли оно реальности.

Познание в философии – это полученные человеком знаний об окружающем мире и самом себе. Тему изучали философы древней Греции и Рима, однако сам термин был введен лишь в 1854 г. шотландским профессором Дж. Феррером.

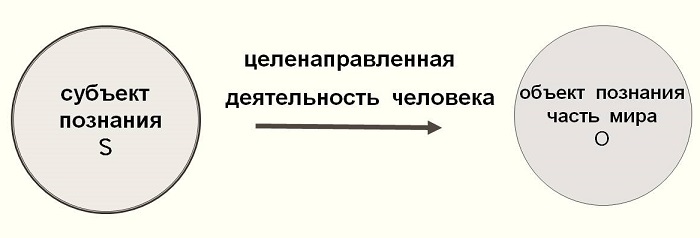

Элементами процесса постижения являются субъект и объект. Субъект — это тот, кто осуществляет процесс познания на практике. Объект – это то, на что направлено познавательная деятельность субъекта.

Например, человек, как индивид, является субъектом, а его внутреннее самосознание, которое он познает всю жизнь, является объектом.

Основные виды познания

Теоретическая структура познания, как предмета философии, состоит из видов постижения, добытых практическим путем, которые по определенным критериям были выделены в конкретные группы.

Основные виды познания:

Житейское — основано на наблюдении и кругозоре человека. Согласовано с жизненным опытом. Основу вида составляют здравый смысл. Житейский вид разный у каждого поколения, потому что на него влияет научный прогресс, развитие культуры.

Рациональное — строится на трех формах: понятие, суждение и в конце происходит умозаключение.

Интуитивное — структуру интуитивного познания составляет.

Интуиция при первом контакте с предметом — мгновенное чувство.

Интуиция, основанная на интеллектуальном аспекте.

Интуиция, полученная зрительным способом.

Древняя Греция и Древний Рим

Понятие «познание» появилось совсем недавно, в 19 веке. Но изучение этого раздела философии проводилось философами Древнего мира, которые проводили свои исследования разными методами, но цель имели одну.

Платон

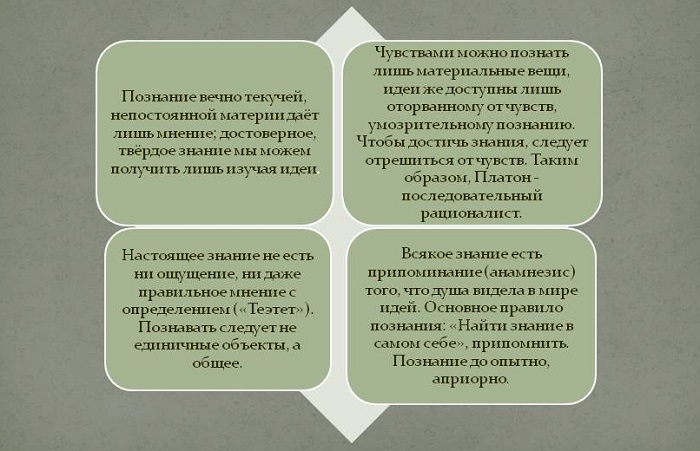

Согласно Платону, все, что доступно для процесса постижения, можно разделить на две формы:

Чувственное восприятие, которое помогает на первом этапе познавать предметы, хоть и не всегда достоверно.

Познание с помощью ума – способ, помогающий узреть истину.

Пример познания предмета по Платону: яблоко сначала человек познает с помощью чувств: трогает руками и затем уже с помощью ума делает вывод, что это предмет называется «яблоко».

Эпикурейцы

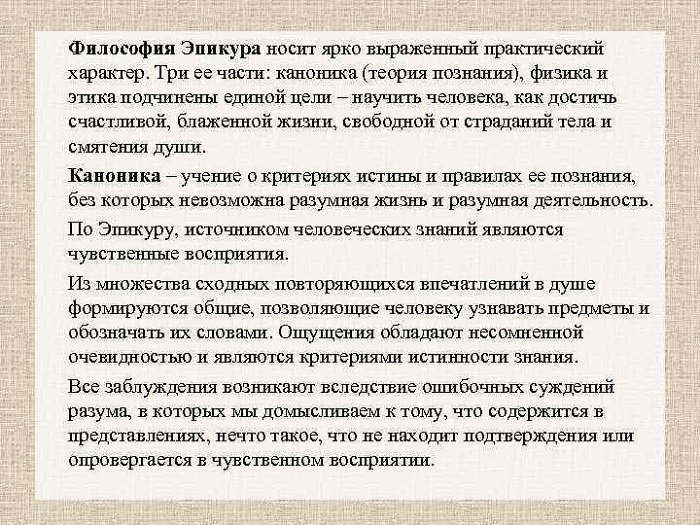

Эпикур активно критиковал агностиков и идеалистов, выступал против суеверий, астрологии и магии. Свое учение о постижении называл «каноникой», так как в его основе лежало изучение канонов истины.

Главным в познании мира он считал ощущения: «люди должны во всем держаться своих ощущений». По его мнению, даже разум зависит от ощущений.

Ошибки при чувственном постижении, согласно Эпикуру, происходят из-за неправильного суждения об испытанных ощущениях: «Чувства не могут ошибаться, а разум может».

Филон Александрийский

Филон Александрийский считал, что конечным фактом нашего знания является то, что мы ничего не знаем. Согласно ему человек никогда не узнает настоящую истину.

Объект, который он подразумевает как истину, на самом деле лишь ее проблеск среди хаоса вероятностей.

В своих работах автор писал: «Если бы нашим орудием был только интеллект, горизонт наш остался бы навсегда суженным».

Плотин

Плотин, как и Платон, считает, что познать истину можно двумя способами:

с помощью чувств;

при помощи умственных способностей.

Однако согласно Плотину, чувство нельзя считать первоначальным постижением, а все варианты умственного познания не могут привести к чему-то единому.

Каждый предмет – это Единое, и имеет Душу. Если постижения Души и Единого совпадают, то в конечном результате и происходит истинное постижение объекта.

Типы познания — их особенности и признаки

Типы классифицируют исходя из того, каким способом осуществляется истинное, по мнению каждого типа, постижение. Каждый из типов имеет свой набор черт, который отличает его от другой классификации.

Мифологическое

Мифологическое познание было одно из первых, еще при первобытном строе. Осуществлялось чувственным и зрительным путем.

Для постижения характерны явления, при которых необъяснимые и сложные понятия представлялись в виде богов.

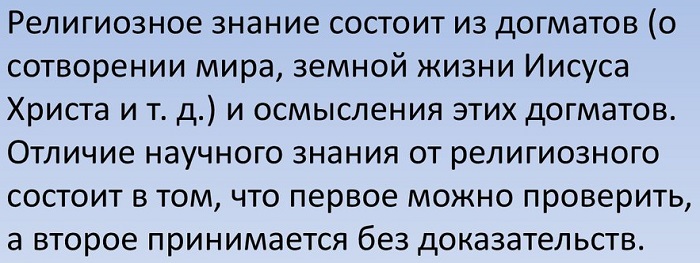

Религиозное

Согласно ему, объяснение истины мира делается на основе веры в сверхъестественные силы. Объект религиозного познания – это Бог.

Целью является не нахождение истинного лица и сущности Бога, а спасение души человека.

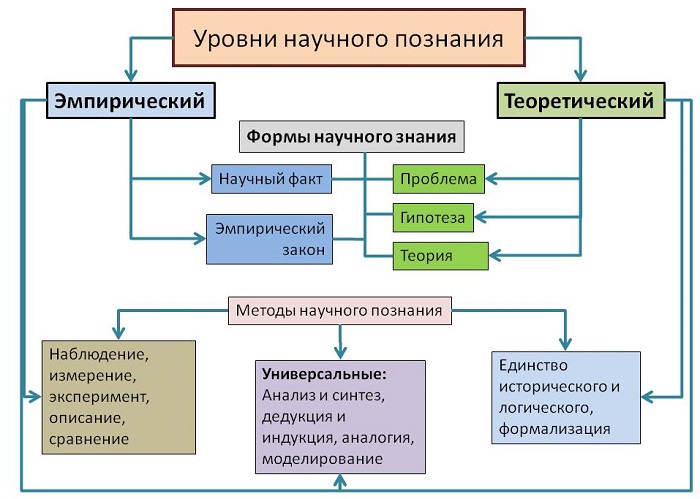

Научное

Постижение окружающего мира научным способом.

Сущность научного познания выражается в:

разделении действительности и ее понимании в прошлом, настоящем, будущем;

точном обобщении всех фактов;

том, что нет ничего случайного, все имеет значение.

Философское

Основной чертой является стремление найти смысл бытия и определить, какое место человек занимает в нем.

Предметом познания является весь мир вместе с человеком в этом мире. Субъекту важно, помимо постижения мира и места человека в нем, найти и создать их идеал.

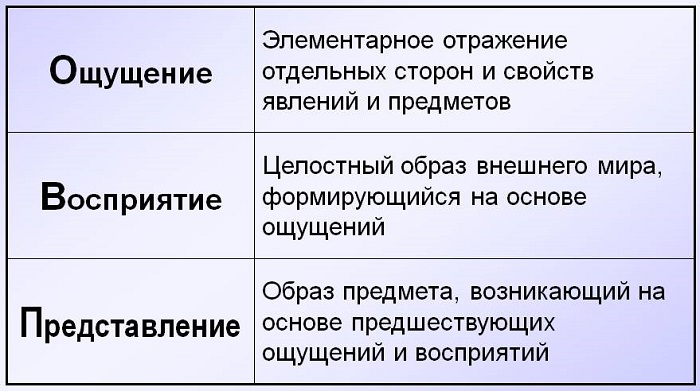

Чувственное

Осуществляется с помощью чувств и выражается в трех основных формах:

ощущения (слуховые, вкусовые, зрительные и остальные ощущения);

восприятие (создается обобщенный образ объекта из ощущений);

представление (в воображении появляется образ на основе созданного из ощущений и воспринятого образа).

Моторное

Наиболее современный тип познания. Возник на основе наук: психологии, нейробиологии и нейрофизиологии. Постижение мира, согласно данному типу, происходит во время действия.

Моторная система приравнивается к умственной обработке информации, полученной при познании объекта. Главная единица моторного типа — действие.

Заключение

Как и в древнем мире, современные философы и ученые пытаются найти и познать настоящую истину. Возможно ли человеку вообще ее познать?

На самом деле сущность изучения теоретической части познания в философии претерпела небольшие изменения, как и практическая часть.

Человечество продвинулось в научном плане, но эти функции не очень помогают постижению. Познание доступно только самому человеку.

Источник

Философия: конспект лекций

Данное учебное пособие представляет собой конспект лекций по философии, составленный в помощь студентам средних и высших учебных заведений Материал подобран в соответствии с нормами Министерства образования и соответствует государственному стандарту для данной дисциплины

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Философия: конспект лекций предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Лекция № 6. Познание

Основные точки зрения на процесс познания

Познание представляет собой форму активной деятельности людей, направленную на приобретение знаний о мире. Знание — это результат познавательной деятельности, выраженный в идеальных образах и закрепленный в знаках естественных и искусственных языков. Познание обусловлено общественно-исторической практикой. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, результатом которого является новое знание о мире.

Представители такого учения, как агностицизм отрицают (полностью или частично) принципиальную возможность познания реального мира, выявления его закономерностей и постижения объективной истины.

Сторонники скептицизма в отличие от агностиков не отрицают познаваемость мира, но либо сомневаются в возможности его познания, либо, совсем не сомневаясь в этом, останавливаются на отрицательном результате. Подобный подход излишне субъективен, хотя скептицизм в каком-то определенном смысле способствует преодолению заблуждений и достижению истины.

Материалистические теории познания строятся на понимании того, что познание — это отражение внешнего мира в голове человека, воспроизведение изучаемого объекта таким, каков он есть вне человеческого сознания. Приблизительно так материализм XVII–XIX вв. (Ф. Бэкон, М. Гоббс, Д. Локк, П. Гольбах, Б. Спиноза, Л. Фейербах, Н. Чернышевский и др.) хотя и исходил из этого положения, но не выстраивали его последовательно. Ограниченность материалистов этого периода в понимании познания заключалась в том, что для их гносеологических концепций были характерны созерцательность, метафизичность и механистичность.

В диалектико-материалистической философии познание понимается не как зеркальное отражение, пассивное созерцание мира отдельным субъектом, а как сложный диалектический, социально и культурно обусловленный процесс активного творческого отражения действительности. Этот процесс осуществляется человеком как общественным существом в ходе изменения им действительности, т. е. в ходе социально-исторической практики. На современном этапе развития теории познания (особенно в отечественном варианте) начинает преобладать представление о том, что познание как отражение действительности и познавательная деятельность хотя и связаны, но не синонимы.

Кроме того, общая теория познания (гносеология вообще) не может ориентироваться только на естественно-научную модель познавательной деятельности и не должна «оставлять за бортом» огромный массив «инонаучного» (С. С. Аверинцев), а обязана быть теорией всего знания в его единстве, взаимодействии и развитии, не выставляя напоказ науку, но и не игнорируя магию, мистику, эзотерику, астрологию и т. п.

Теория познания, или наука гносеология — это раздел философии, в котором изучаются такие проблемы, как природа познания, его возможности и границы, отношение знания и реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, условия достоверности знания, формы и уровни познания, его социокультурные факторы и ряд других проблем.

Источник

Гносеология в философии: понятие и основные идеи

Одним из важнейших приоритетов для человечества всегда было познание окружающего мира, объяснение происходящих явлений, обнаружение законов природы и поиск способов использовать их себе во благо. С античных времён философы и мыслители хотели понять, как работает познание, как человек отличает истину от заблуждения и как можно отделить одно от другого. Так возникла гносеология – наука, изучающая познание. Сегодня мы поговорим о том, что она собой представляет, что изучает, какова её структура и какие принципы она использует.

Что такое гносеология?

Данный термин имеет греческое происхождение. Он образован от слов γνω̃σις (гносис – знание) и λόγος (логос – учение). Таким образом, гносеология – это учение о знании. Если быть более точным, это раздел философии, в рамках которого изучается познавательная деятельность человека, характерные для неё процессы и определяющие её механизмы.

Ключевая задача гносеологии заключается в изучении того, как устроена и как работает познавательная деятельность, какими возможностями она обладает и какими пределами ограничена, какие критерии истинности и достоверности использует. Основным предметом её изучения является научное знание. Гносеология изучает специфику научного знания, его отличия от обыденного знания, многообразие его видов и взаимосвязь между ними.

Существует смежное понятие – эпистемология. Иногда её отождествляют с гносеологией, но это не совсем правильно. Основное различие между ними состоит в том, что гносеология изучает познание, а эпистемология – знание.

Гносеология изучает и сравнивает различные способы познания, стараясь найти оптимальные варианты, обеспечивающие высокий уровень точности и достоверности. Познание в рамках гносеологии рассматривается не как цель, а как инструмент, направленный на получение знания. Поэтому возможности и средства познания для данного учения более важны, чем его виды.

Что изучает гносеология?

Гносеология – это философская дисциплина, изучающая сущность познания человеком окружающего мира. Эта функция обеспечила ей одну из главных ролей в развитии философии. Именно она занималась оценкой и обоснованием различных критериев познания. А поскольку познание на всех этапах развития человеческой цивилизации было важнейшим компонентом человеческой деятельности, именно гносеология определяла направление развития философии и других наук, постепенно обретавших самостоятельность.

Интересно, что до недавнего времени гносеология была преимущественно теоретической наукой, поскольку люди мало что знали о том, как устроен и как работает наш мозг. Но в 20 веке понимание того, что такое гносеология поменялось, поскольку она получила мощный фундамент, обеспеченный новыми знаниями о когнитивной деятельности. Кроме того, она активно пользуется знаниями из психологии, позволяющими лучше понять, как и почему возникают заблуждения. Сегодня гносеология активно взаимодействует с современными науками, но несмотря на это, сохраняет свою специфику философской дисциплины.

История зарождения и развития гносеологии

Данное учение создали и начали развивать античные философы, которых заинтересовали процессы познания. В частности, они изучали соотношение между истиной и заблуждением, а также способы, позволяющие отличать одно от другого. Одним из первых исследователей, затронувших данную тему, считается Парменид Элейский (540-470 до н. э.), который разграничил понятия «истина» и «мнение».

Сократ (469-399 до н. э.) считается создателем майевтики – одного из первых методов познания, заключающегося в раскрытии заведомо существующей истины через последовательные вопросы и испытания. Аристотель (384-322 до н. э.) считается создателем аналитики – метода познания, основанного на последовательном рассуждении с использованием законов логики.

В средневековой философии знание рассматривалось как благодать, исходящая от Бога. Поскольку основное внимание гносеологии того времени было направлено на поиск истины в религиозных писаниях, на её основе возникла герменевтика – учение о толковании текстов (в современной философии герменевтика рассматривается как инструмент интерпретации не только текстов, но и других произведений и символов).

Очередной виток развития гносеологии пришелся на 17-18 века – период философии Нового времени. Существенный вклад внесли такие ученые как Фрэнсис Бэкон (1561-1626), Рене Декарт (1596-1650), Готфрид Лейбниц (1646-1716) и Дэвид Юнг (1711-1776). По мнению Рене Декарта, человеческий разум ничем не ограничен на пути достижения полной достоверности в любой области знаний.

Существенный вклад в развитие теории познания внесли также классики немецкой философии, в частности, Иммануил Кант (1724-1804), которому принадлежит авторство термина «гносеология». Он утверждал, что ответ на основной вопрос учения может быть получен исследованием трёх элементов познания: чувств, рассудка и разума. Значительный вклад в развитие гносеологии внесли также Георг Гегель (1770-1831) и Людвиг Фейербах (1804-1872).

Разделы гносеологии

В рамках данного учения существует 2 раздела с противоположными подходами: гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Гносеологический оптимизм

Сторонники данного подхода считают, что все процессы окружающего мира можно изучить и познать. Даже если какие-то явления недоступны для полного понимания на сегодняшнем уровне развития наук, они обязательно станут доступными в будущем. Материалисты являются принципиальными сторонниками данного подхода. Идеалисты придерживаются его лишь частично, полагая, что возможности нашего сознания по познанию мира имеют определенные ограничения.

Идея данного подхода основывается на принципе непрерывности, гласящем, что с ростом количества знаний возможности нашего сознания тоже растут, а значит, открываются возможности для понимания более сложных процессов. В рамках гносеологического оптимизма границы между предметами и явлениями считаются несущественными, в то же время изученные и неизученные сущности считаются разными. Главная задача оптимистического подхода состоит в том, чтобы создавать новые инструменты познания, позволяющие выходить за существующие границы познаваемого.

Гносеологический пессимизм

Ключевое отличие пессимистического подхода состоит в том, что возможность познания считается ограниченной. Пессимисты исходят из того, что всегда будут существовать вопросы, ответы на которые получить невозможно. В рамках пессимистического подхода действует два философских направления:

- Скептицизм. В рамках данного направления подвергается сомнению возможность надежно отличать истину от вымысла. Сомнение считается принципом мышления, необходимым для получения информации.

- Агностицизм. Эта философская концепция строится на утверждении, что познать мир невозможно, и люди не могут получить достоверных знаний о его устройстве, поскольку его природа выше нашего понимания.

В русском языке термин «скепсис» является синонимом слова «сомнение». Но греческое слово σκεπτικός, от которого он происходит, переводится как «исследующий» или «размышляющий».

В начале 20 века на основе агностицизма была создана новая концепция, получившая название «конвенционализм». В рамках данной концепции полагается, что научные понятия и утверждения являются продуктом соглашения ученых. То есть, научные теории должны быть общепризнанными и взаимно непротиворечивыми, но при этом нельзя требовать, чтобы они объективно отражали истинное устройство мира.

Направления гносеологии

Чтобы лучше понять, что такое гносеология, необходимо разобраться с основными её направлениями. Эти направления определяются механизмами познавательной деятельности, которые изначально заложены в нашем сознании:

- интуиция (иррациональный механизм);

- рассудок (рациональный);

- инстинкт (эмпирический);

- сенсуальное познание (чувственный опыт, основанный на субъективных ощущениях).

На основе этих механизмов были выделены соответствующие направления гносеологии. Рассмотрим подробно каждое из них.

Иррационализм

Данное направление стремится объединить разные философские системы, используя в процессе познания интуицию. Это приводит к формированию мистической картины мира. Данная форма познания обычно используется в различных религиозных течениях. Также её могут использовать творческие люди, исследователи и ученые, ищущие озарения. В качестве способа поиска истины используется только один метод – созерцание.

Рационализм

В рамках данного направления источником истины считается разум, способный строить точные и однозначные умозаключения, отличая истину от заблуждения с помощью законов логики. Любые умозаключения должны быть логичными и определенными.

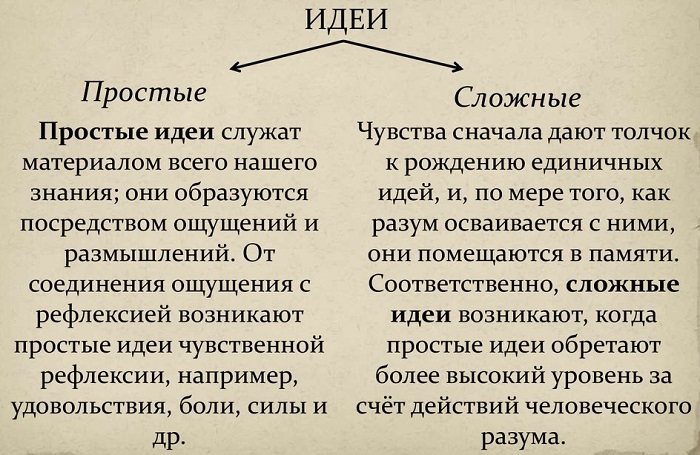

Эмпиризм

Данное направление возникло и развилось в 17-18 веках. В качестве источника знания в нём принимаются чувственное познание и опыт. Предполагается, что все знания являются либо следствием каких-либо ощущений, либо могут быть описаны через ощущения. В рамках эмпиризма выделяют два подхода:

- идеалистический – опирающийся на инстинкты и чувства;

- материалистический – основанный на теориях материалистов 18 века.

Сенсуализм

В рамках данного направления основным источником знаний считаются телесные ощущения и прочие чувства. Получение информации об окружающем мире происходит через наблюдение посредством органов чувств. При этом выделяется три основных формы познания:

- ощущение – проекция структуры, формы и характеристик предмета в человеческое сознание через органы чувств;

- восприятие – образ предмета, формирующийся в сознании во время наблюдения;

- представление – образ предмета, который формируется в памяти с помощью двух предыдущих форм, сохраняется там и может быть вызван в любое другое время.

Среди наиболее известных представителей данного направления можно отметить Аристотеля и Эпикура, а также Дидро и Ламетри.

Принципы познания в гносеологии

В современной гносеологии основополагающими являются следующие принципы:

- принцип диалектики (поиск истины основывается на анализе противоречий, возникающих в процессе познания);

- принцип историзма (предметы и явления рассматриваются с точки зрения истории их возникновения и становления);

- принцип практики (практическое взаимодействие человека с окружающим миром является главным способом познания);

- принцип познаваемости (уверенность в том, что познание возможно);

- принцип объективности (признание того, что предметы существуют в материальном мире, независимо от воли и сознания);

- принцип конкретности истины (достоверная истина всего одна, не может существовать двух истин, противоречащих друг другу).

Заключение

Гносеология – это философская дисциплина, изучающая познание, его структуру и особенности его функционирования. Когда-то она была лишь разделом философии, но сегодня является самостоятельным учением, тесно связанным с многими другими научными дисциплинами, такими как методология, психология, логика и другие. Задача гносеологии в современном научном мире состоит в том, чтобы контролировать целостность и объективность всех наук.

Источник