Способы фиксации мелких животных

Способы фиксации собак и кошек

Фиксация животных — укрепление всего тела животного или отдельных частей его в определенном положении для обеспечения безопасности человека при обследовании и оказании ветеринарной помощи животным, а также при уходе за ними.

Собак и кошек, подлежащих лечению, удерживает владелец или лица из обслуживающего персонала (при групповом содержании собак в питомнике или виварии).

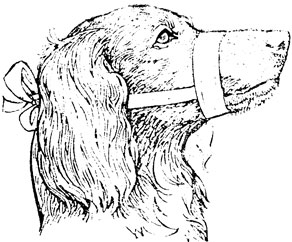

Для фиксации челюстей собаки на ее голову надо надеть намордник или связать челюсти бинтом, импровизирующим намордник.

Перед оказанием лечебной помощи кошке ее завертывают в плотную материю или в кожаный мешок, оставляя свободной только голову. Очень неспокойным кошкам целесообразно завязывать челюсти бинтом так же, как и собакам (рис. 20). Раскрытие пасти у собаки показано на рис. 21.

Рис. 20. Фиксация челюстей у собаки

Рис. 21. Раскрытие пасти собаки

Во время хирургических операций и других сложных манипуляций собак и кошек фиксируют на специальном столике для мелких животных.

В отдельных случаях для обездвиживания очень злых собак при проведении сложных лечебных процедур применяют фармакологические средства (миорелаксанты). Применять различные способы фиксации животных следует так, чтобы они не вызывали у них нежелательных последствий (травм и пр.).

Источник

72. Методы фиксации животных

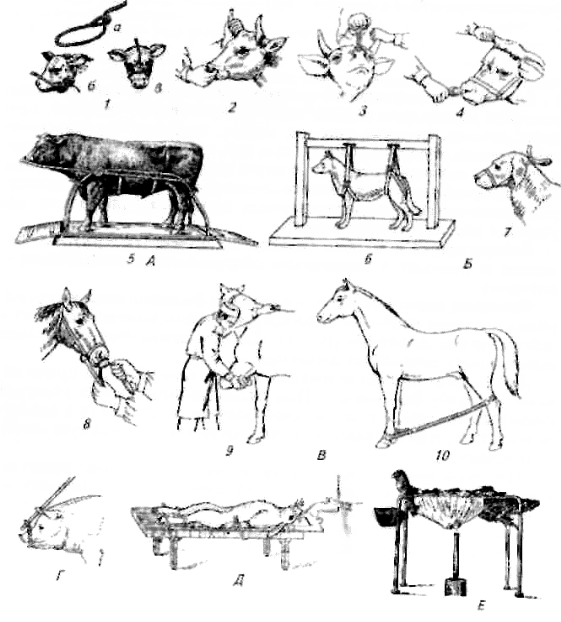

Фиксация животных – это ограничение подвижности животных. Ограничение движений у животных производится с целью предохранения работающих с ними студентов от нанесения травматических повреждений. Для этого пользуются различными приемами и методами фиксации (рис. 1). С животными работают в спецодежде, с соблюдением техники безопасности.

Лошадей фиксируют в станке, а также путем повала. Движения их можно ограничить поднятием передней конечности с изгибом ее в запястном суставе, наложением закрутки на верхнюю губу (не более 10-15 минут) или на одну из ушных раковин в области основания. Часто при исследовании лошадей их держат в поводу или привязывают к столбу (коновязи). При исследовании задних участков туловища можно одеть на конечности «случную шлею» (рис. 1-В-10). Коров фиксируют чаще всего в станке или стойле. Держат их за рога и поворачивают голову в сторону. Кроме того, коровам накладывают носовые щипцы, которыми сдавливают носовую перегородку, а быков удерживают через кольцо, вставленное в носовую перегородку и прикрепленное к нему водило. Голову животного можно фиксировать веревкой, которую закрепляют на рогах, а у комолых животных – вокруг шеи. Также производят повал животных. Свиней обычно укрепляют в положении стоя с использованием металлической закрутки или длинных щипцов. Закрутка представляет собой полую трубку, в которую вставляют подвижной стержень с петлей из капроновой или обычной веревки. Петлю накладывают на верхнюю челюсть и затягивают ее с помощью стержня. Щипцами захватывают шею позади ушных раковин и, сдавливая, удерживают животных в определенном положении. Чтобы ограничить движение свиней в период выполнения операций, можно применять столы желобоватой или плоской формы. При операциях и острых опытах на поросятах их фиксируют на операционных столах для мелких сельскохозяйственных животных или в деревянных станках, сделанных в виде корытец и козел.

Рис. 1. Методы фиксации животных (Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев Н.С., 2010): А – крупного рогатого скота: 1 а, б, в – с помощью петли – для фиксации телят; 2 – с помощью пальцев – для фиксации спокойной коровы; 3 – с помощью носовых щипцов; 4 – с помощью зажима; 5 – в станке; Б – собак: 6 – в станке; 7 – с помощью намордника; В – лошадей: 8 – наложение закрутки; 9 – поднятие передней конечности; 10 – наложение на конечности «случной шлеи»; Г – свиней с помощью закрутки; Д – кролика на столике; Е – птицы в станке.

Собак фиксируют в станках с помощью лямок, к станку приучают постепенно. Во избежание укусов собакам надевают намордники или завязывают челюсти бинтом. При проведении операций и острых опытов используют специальные операционные столы или столы для мелких животных. Голову фиксируют головодержателем. Для проведения опытов на овцах и козах используют станки, предназначенные для фиксации собак. Кошкам при фиксации без анестезии на конечности надевают петли из фланелевого бинта; один студент захватывает руками кожную складку на шее и передние конечности, а другой — задние. Кошку переворачивают спиной вниз и привязывают к столику. Голову фиксируют головодержателем. Кроликов и морских свинок фиксируют на деревянных или металлических столиках тесьмой или специальными приспособлениями. Для операции этих животных закрепляют на столиках в спинном или брюшном положении. Птицу фиксируют в станке прямоугольной формы. Размеры его определяются величиной птицы. На верхнюю плоскость станка натягивают плотную ткань с отверстиями для ног и канюли. Крылья и ноги птицы привязывают тесемками к каркасу станка. Птиц также удерживают двумя руками, захватывают за крылья и конечности или завертывают в полотенце. При острых опытах и операциях птиц фиксируют бинтом на операционных столиках, предназначенных для кроликов, или на специальном столике в виде корытца, используя особые модели станков в зависимости от цели опыта. Мышей обычно удерживают руками в перчатках или с помощью пинцетов, захватывая их в области затылка и хвоста, а крыс лучше фиксировать в специальных ящиках. При необходимости им применяют наркоз под колпаком. Лягушки – распространенный биологический объект для физиологических исследований. Их наркотизируют 3%-ным эфиром или 10%-ным раствором спирта (путем погружения в раствор), либо обездвиживают путем разрушения центральной нервной системы препаровальной иглой. Существует закрытый и открытый способы обездвиживания лягушек. Закрытый способ — лягушку, завернув в салфетку, берут в левую руку так, чтобы указательный палец сгибал еѐ голову под углом к позвоночнику. За затылочной костью находят атланто-окципитальную ямку, покрытую мембраной, которую легко прокалывают иглой и, введя последнюю в спинномозговой канал, разрушают спинной мозг. Иглу выводят из спинномозгового канала, меняют еѐ направление, не извлекая из атланто-окципитальной ямки, в сторону головного мозга. Движениями из стороны сторону разрушают головной мозг. Открытый способ – завернутой в марлю лягушке за глазами ножницами отрезают верхнюю челюсть, место среза промакивают марлевым тампоном, т.к. оно кровоточит. Препаровальную иглу вводят в спинномозговой канал и разрушают спинной мозг.

73. Премедикация и наркоз, применяемые для разных видов животных. Проведению любого наркоза в обязательном порядке должна предшествовать премедикация. Премедикация – предварительная обработка животного лекарственными средствами для устранения побочных явлений (остановка сердца, паралич дыхательного центра, анафилактический шок и др.). Премедикация выполняется за 15—40 минут до проведения наркоза. Проведение наркоза складывается из 4-х периодов. 1. Введение в наркоз — выключение сознания и достижение необходимой глубины наркоза для выполнения начала операции. 2. Поддержание наркоза. Общий принцип этого периода наркоза заключается в адекватной защите организма от операционной травмы. 3. Окончание наркоза. Этот период начинается до завершения операции и согласовывается анестезиологом и хирургом. Как правило, хирург предупреждает анестезиолога о возможном окончании операции за 15—20 мин. 4. Посленаркозный период начинается с момента прекращения подачи анестетика. В это время необходимо удалить слюну, слизь из ротовой полости, глотки, трахеи, восстановить дыхание. В настоящее время для успокоения животных и наркоза в ветеринарной медицине, а также при проведении физиологических опытов используют такие современные препараты, как ветбутал, ветранквил, ксила, ксилавет, рометар, ромпун, транквилин и др. Ветбутал – оказывает угнетающее влияние на центральную нервную систему, вызывает сон животного и отключение рефлексов (без полного купирования боли). Предназначен для наркоза всех домашних животных при хирургических вмешательствах, для успокоения возбужденных и злых животных.. Ветранквил (инъекционный) – оказывает успокаивающее и миорелаксантное действие посредством снижения раздражения и возбудимости центральной нервной системы. Применяют крупному рогатому скоту, лошадям, овцам,козам, свиньям, собакам и кошкам для успокоения (при клиническом осмотре, местном лечении, перевозке нервных животных); для премедикации, нервно-мышечной релаксации. Вводится внутримышечно и внутривенно. Ксила – обладает успокаивающим, болеутоляющим, анестезирующим и миорелаксантным действием. Предназначен для проведения локальной и общей анестезии. Противопоказан беременным животным, при воспалении легких, сердечной недостаточности. Наркоз комбинированный (в сочетании с болеутоляющими средствами, барбитуратами и др.). Рометар – предназначен для успокоения животных при различных вмешательствах и обработках. Противопоказан при поздней стадии беременности, завороте желудка и закупорке пищевода собак. Ромпун – седативное, обезболивающее, анестезирующее средство и миорелаксант для собак и кошек. Показан для успокаивания строптивых животных при исследованиях и лечении, а также при хирургическом вмешательстве. Применяют в комбинированном наркозе для собак и кошек путем внутримышечного введения. Транквилин – успокоительное. Применяется перед лечебными процедурами и транспортированием животных, вводится внутримышечно. Лошадям , КРС, свиньям , собакам и лисам. Наркоз эфиром – используют для кошек, кроликов, морских свинок, крыс, мышей и лягушек. Наркотизируют указанных животных эфиром под стеклянным колпаком или в камере, помещая туда ватный тампон, пропитанный 30 мл эфира. Наркоз наступает через 2-3 минуты, при этом необходимо контролировать дыхание и сердцебиение.

74. Приготовление нервно-мышечного препарата лягушки. Для приготовления нервно-мышечного препарата, состоящего из седалищного нерва и икроножной мышцы, бедренную кость перерезают выше коленного сустава, отрезают ахиллово сухожилие от пяточной кости и ниже коленного сустава пересекают кости голени (рис. 6). Проверяют физиологическую целостность приготовленного нервно-мышечного препарата путем постановки опыта Гальвани с разнородными металлами. Если в ходе опыта Гальвани икроножная мышца сокращается, то нерв в процессе препаровки не был поврежден. Нервно-мышечный препарат кладут в чашку Петри с раствором Рингера. Материалы и оборудование — препаровальный набор, резиновый коврик, чашка Петри, алюминиевый треугольник, раствор Рингера, бинт. Ход работы. Лягушку заворачивают в марлевую салфетку (бинт) и обездвиживают (отрезают верхнюю челюсть за глазами и препаровальной иглой разрушают спинной мозг). Ножницами перерезают позвоночник на 1 см впереди маклоков. С брюшной стороны срезают часть кожи, и всю переднюю часть туловища вместе с внутренними органами удаляют. Правой рукой с помощью салфетки захватывают край кожи со спинной стороны и снимают кожу с тазового отдела туловища и задних лапок «чулком». Остаток позвоночника фиксируют пинцетом так, чтобы лапки свисали вниз под прямым углом, ножницами отрезают копчиковую косточку. Остаток позвоночника большими ножницами разрезают вдоль по средней линии и затем строго по этой же линии разрезают лонное сочленение тазовых костей, разъединяя таким образом лапки. Разделенные лапки помещают в раствор Рингера, а затем одну из них продолжают препаровать. Пинцетом захватывают кусочек позвоночника, приподнимают седалищный нерв и малыми ножницами подрезают вокруг него все ткани, отпрепаровывая нерв до тазобедренного сочленения. Затем препарат переворачивают латеральной стороной вверх. На бедре видны полуперепончатая, двуглавая и трехглавая мышцы. Между двуглавой и перепончатой мышцами препаровальным крючком осторожно разрывают фасцию и, раздвинув эти мышцы, в глубине находят седалищный нерв, параллельно с которым идет бедренная артерия. Нерв вместе с сосудом приподнимают стеклянным крючком и отпрепаровывают его до коленного сустава, отрезая вокруг все мышечные ткани и отходящие от седалищного нерва тонкие нервные веточки.

Источник

Методы фиксации животных

И техника безопасности при их исследовании

Лошади.

Фиксируют таким образом, что они не могли ударить конечностями или укусить. К лошади следует подходить несколько сбоку и направлении плеча, и лопатки, с левой стороны. Подойдя к голове, берут левой рукой за недоуздок или гриву, а правой поглаживают и похлопывают по шее, холке, затем по лопатке и плечу. Если животное содержится в деннике, его следует окликнуть. К животному в станке или на коновязи следует подходить сбоку, с той стороны, куда оно будет смотреть. При массовых исследованиях устраивают расколы.

При проведении лечебных процедур используют прием поднятия одной из грудных конечностей с той стороны, с которой манипулирует специалист, или накладывают путики на одну или обе тазовые конечности.

Грудную конечность фиксируют, поднимая за щетку и сгибая в запястном суставе . Поднятую конечность удерживают двумя руками, а при длительных манипуляциях – с помощью веревки, перекинутой через спину.

При исследовании строптивых и укрощении беспокойных лошадей применяют закрутки и губные клещи. Чтобы наложить закрутку, надо ввести кисть руки в петлю закрутки, захватить верхнюю губу и оттянуть ее вперед, затем левой рукой переместить петлю закрутки на губу и туго закрутить.

Крупный рогатый скот Может ударить рогами, а также тазовой конечностью вперед, в сторону и на короткое расстояние назад. Поэтому, чтобы зафиксировать, сдавливают носовую перегородку пальцами, щипцами с помощью веревки за шею,рога, голову и второй петлей вокруг носа. Тазовые конечности фиксируют веревочной петлей, которую накладывают на обе конечности выше скакательных суставов или накладывают голенную закрутку.

Быки. Фиксируют с помощью носовых колец и прочного ремня – ошейника с цепью, применяют палку – водило(с карабином) длиной около 2 м, которую прикрепляют к носовому кольцу. Чаще для общей фиксации крупного рогатого скота применяют станки различных конструкций.

Телята. Удерживают руками за шею или уши, привязывают веревкой к стойке.

Козы и овцы. Удерживают рога или шею. В необходимых случаях фиксируют в лежачем положении на столе.

Свиньи. Фиксируют в стоячем положении, захватив верхнюю челюсть специальными фиксаторами, или в станке. Удобно фиксировать щипцами К.П.Соловьева. Особенно осторожно следует подходить при обработках хряков, старых боровов и кормящих свиноматок.

Собаки. Фиксируют с помощью намордника. На челюсти сверху накладывают тесьму и завязывают ее простым узлом под нижней челюстью, а затем окончательно закрепляют морским узлом. Такие процедуры выполняются с помощью владельца. При подозрении на бешенство злых и беспокойных собак лучше поместить в специальную металлическую клетку. Для фиксации собак в лежачем положении используют операционный стол для мелких животных.

Кошки. Фиксируют в специальном матерчатом рукаве или обертывают полотенцем часть тела, подлежащую исследованию. Морду можно завязывать капроновой тесьмой, как собаке, а конечности фиксировать в кожаных перчатках.

Пушные звери. Фиксируют специальными щипцами или руками в брезентовых с ватной прокладкой рукавицах. Зверей кладут на стол и держат одной рукой за шею, другой за туловище. Ротовую полость раскрывают с помощью зевников В.А.Берестова. Фиксировать можно в сетчатых ловушках.

Птицы. Фиксируют, в основном, удерживая в естественном положении за конечности и крылья. Водоплавающую птицу удерживают еще и за голову, лечебно-профилактические манипуляции проводят на расстоянии вытянутых рук.

Следует помнить, что началом работы с особо опасным заразным материалом ветеринарный врач как организатор и руководитель обязан проинструктировать работающих с ним лиц о сущности предстоящей работы, проверить, как подготовились его помощники, все ли одели защитную, санитарную одежду, обувь и резиновые перчатки.

При регистрации животного собирают анамнез, определяют габитус, исследуют кожу, лимфатические узлы. Отдельные системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную, нервную и др.

В ветеринарной практике исследование больных животных проводят следующей схеме:

1. Предварительное знакомство с больным животным:

— регистрация больного животного;

2. Собственно исследование животного;

— общее исследование – определение габитуса, исследование шерстного покрова и кожи, лимфатических узлов, слизистых оболочек и измерение температуры тела;

— специальное исследование по системам – сердечно-сосудистой дыхательной, пищеварительной, мочевой, нервной;

— специальное или дополнительное исследование – аллергическое, серологическое, рентгенологическое, биохимическое, вирусологическое, морфологическое и др.

Для изучения клинико-физиологического состояния животных применяют доступные методы исследования (общие и специальные): осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и термометрия.

При клиническом обследовании животного в истории болезни отражают общее состояние, данные о его клиническом статусе, течении болезни, результаты дополнительных исследований и заключение. История болезни служит первичной формой учета, помогает изучать причины и динамику болезни на протяжении ряда лет, является юридическим документом. Обследование начинают со сбора анамнеза.

Осмотр. – доступный метод исследования, позволяющий выявить больное животное, определить характер болезни. Осматривают животное при дневном свете: начинают с головы, шеи, грудной клетки, живота и подвздоха, вымени, мошонки и препуция, таза и заканчивают конечностями. Определяют общее состояние животного, положение тела в пространстве, упитанность и телосложение, состояние волосяного покрова и кожи, обращают внимание на истечение из носа, глаз, влагалища и др.

Пальпация– метод исследования осязанием при легком и мягком движении рук. Она дает представление о состоянии органов и тканей, их поверхности, температуре, консистенции, форме, величине и чувствительности.

Различают поверхностную, глубокую и внутреннюю пальпацию. Поверхностную пальпацию используют для определения силы сердечного толчка, температуры кожи, болевой реакции. Глубокая пальпация заключается в ощупывании тканей и органов концами пальцев путем постепенно увеличивающейся силы давления при исследовании органов, расположенных в брюшной полости.

К глубокой пальпации относятся скользящая, проникающая, бимануальная и толчкообразная. Скользящую пальпацию используют для исследования органов брюшной и тазовой полости мелких животных. Проникающую пальпацию проводят путем значительного давления пальцами руки на брюшную стенку (при исследовании печени). Бимануальную пальпацию рекомендуется использовать для определения величины внутреннего органа или опухоли обеими руками с обеих сторон. Толчкообразную пальпацию проводят 3-4 пальцами, прижатыми друг к другу.

Внутреннюю пальпацию применяют у крупных животных при ректальном исследовании.

Перкуссия – метод исследования путем выстукивания с целью вызвать колебательные движения. При перкуссии выделяют четыре основных звука: тупой, атимпанический, тимпанический, коробочный. Тупой звук получается при перкуссии толстого слоя мышц безвоздушных органов, таких как печень, сердце, селезенка. Тимпанический звук прослушивается в органах с большим скоплением воздуха, газов(рубец). Атимпанический (яснолегочный) при перкуссии здоровых легких. Коробочный звук возникает при исследовании придаточных полостей носа (пазух).

Различают непосредственную и посредственную перкуссии. Первая заключается в том, что одним или двумя пальцами руки, сложенными вместе, наносят короткий удар по исследуемой части тела. Посредственная делится на двигательную и инструментальную. Первую производят ударом пальца по пальцу на соответствующей части тела. Для инструментальной перкуссии требуется перкуссионный молоточек и плессиметр.

По технике выполнения различают перкуссию стаккато и легато.

Первая характеризуется отрывистыми, короткими, но сильными ударами молотка и применяется для выявления патологических изменений в органах. Легато проводится медленными движениями руки с задержкой перкуссионного молоточка на плессиметр. При перкуссии ухо должно находиться на одном уровне с плессиметром.

Аускультация— метод исследования животных выслушиванием.

Используют аускультацию непосредственную(прикладыванием уха на исследуемую часть тела полотенце) и посредственную(выслушивание через стетоскопы или фонендоскопы). У животных аускультацию широко применяют при диагностике болезней сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. При аускультации сердца в норме слышны первый и второй тоны, при патологических изменениях возникают эндокардиальные и перикардиальные шумы, ослабленный сердечный толчок.

В дыхательной системе в норме улавливают два шума: везикулярный и бронхиальный. При патологии-другие шумы(хрипы, плеск, шумы трения и др.)

Термометрия –один из обязательных методов клинического исследования животных. Температуру тела у животных измеряют в прямой кишке ртутным термометром. У нас в стране еще пользуются следующими электротермометрами: ПИТ-В, ТПЭВ-1, РТ-01, ТС-101, ТС-102, ТЭМЦ- 2

Физиологические показатели здоровых животных

| № п\п | Вид животного | Температура тел | Количество в минутах | |

| Пульс | Дыха- ние | |||

| 1. | Крупный рогатый скот | 37,5 – 39,5 | 50-80 | 10-30 |

| 2. | Овцы, козы | 38,0 – 40,0 | 70-80 | 15-30 |

| 3. | Лошадь | 37,5 – 38,5 | 24-42 | 8-16 |

| 4. | Свинья | 38,0 – 40,0 | 60-90 | 15-20 |

| 5. | Собака | 37,5 – 39,0 | 70-120 | 14-24 |

| 6. | Кролик | 38,5 – 39,5 | 120-200 | 50-60 |

| 7. | Птица | 40,0 – 42,0 | 150-200 | 15-30 |

Специальные методы исследования. Дополняют описанные выше способы диагностики: рентгенологический метод, электрокардиография, измерение кровяного давления, зондирование желудка, эзофагогастроскопия, катетеризация и др. Большое значение приобретают биохимические, микроскопические, бактериологические, серологические, вирусологические, морфологические и другие методы исследования.

Источник