База знаний

16.2. Способы преобразования органов и функций

Известно более полутора десятков способов (модусов) эволюции органов и функций. Рассмотрим главнейшие из них.

Усиление главной функции происходит очень часто в ходе эволюции отдельных органов. При этом оно достигается двумя путями: либо посредством изменения строения органа, либо увеличением числа компонентов внутри одного органа. Примеры первого рода — усиление функции мышечного сокращения в результате замещения гладкой мускулатуры поперечнополосатой, усиление функций фотосинтеза в связи с образованием палисадной ткани и мощности ее развития. Пример одного из путей усиления главной функции органа посредством крупных существенных изменений (ароморфозов) показан на рис. 16.1. Примеры второго рода — усиление функций клетки с увеличением развития соответствующих органелл, усиление функции хлоропластов с увеличением числа ламелл в них, развитие млечных желез у млекопитающих, идущее по пути значительного увеличения числа отдельных долек, вместе составляющих более мощную железу. Другим примером того же рода является увеличение дыхательной поверхности легких наземных позвоночных в процессе филогенеза в результате значительного увеличения числа альвеол. Одновременно с увеличением числа альвеол происходит и их известное гистологическое изменение, т. е. одновременно изменяется структура ткани и увеличивается число компонентов. Вероятно, такое комплексное изменение (строение органа и число компонентов) обычно происходит в процессе филогенетического усиления главной функции.

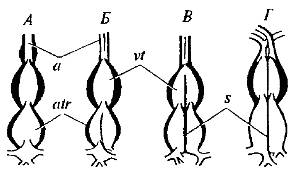

Рис. 16.1. Схема эволюции сердца позвоночных. Пример усиления главной функции органа посредством ароморфозов. А — двухкамерное сердце рыб; Б — трехкамерное сердце амфибий; В — четырехкамерное сердце рептилий (с еще не вполне разделенными желудочками, но разделенными предсердиями); Г — четырехкамерное сердце крокодилов, птиц, млекопитающих; art — предсердие; s — перегородка; vt — желудочек; a — аорта (из А.Н. Северцова, 1936)

Ослабление главной функции — столь же обычный эволюционный процесс, как и ее усиление. При переходе китообразных к водному образу жизни у их предков ослаблялась терморегуляционная функция волосяного покрова (у современных китообразных волосяной покров практически исчез). Это ослабление было связано с постепенным сокращением числа волос на поверхности тела. Отдельные стадии этого процесса можно представить посредством построения сравнительного эколого-анатомического ряда; у волка (Canis lupus) шерсть густая и участвует в терморегуляции; у обыкновенного тюленя (Phoca vitulina) значение покрова в терморегуляции резко ослаблено и шерсть редкая, у моржа (Odobenus rosmarus) волосяной покров почти исчезает, у китообразных отсутствует полностью. Для водных млекопитающих это положение иллюстрируется и эмбриологическим рядом ластоногих: у новорожденного детеныша гренландского тюленя (Pagophilus groenlandica) очень теплый защитный волосяной покров хорошо дифференцирован на разные типы волос; с возрастом, в результате последовательных линек, волосяной покров резко редеет, строение его упрощается и он перестает служить органом терморегуляции.

В мире растений эволюция полупаразитических и паразитических форм может иллюстрировать ослабление функций фотосинтеза. Постепенное ослабление проводящей функции стебля наблюдается у водных цветковых растений из-за общего упрощения проводящей системы.

Полимеризация органов. При полимеризации происходит увеличение числа однородных органов или структур. Этот принцип осуществляется, например, при вторичном возникновении многочисленных хвостовых позвонков у длиннохвостых млекопитающих (приводит к усилению подвижности хвоста). В свою очередь, это может иметь многообразное функциональное значение: отмахивание от насекомых, использование хвоста как руля и опоры, для выражения эмоций и т. д. Процесс полимеризации структур происходит при увеличении числа фаланг в кисти некоторых китообразных (увеличение размеров и прочности плавника как руля глубины и поворотов). Процессы полимеризации органов особенно характерны для многих групп беспозвоночных животных, строение тела которых имеет четкую повторяемость многих однородных структур (членистоногие и др.), а также для многих групп растений (увеличение числа лепестков или тычинок в цветке и др.).

Олигомеризация органов и концентрация функций — уменьшение числа многочисленных однородных органов, органоидов, структур, связанное, как правило, с интенсификацией функции,— широко наблюдается в эволюции. Например, путем слияния, интеграции разбросанных в разных местах чувствительных клеток и последующего объединения разных клеток в отдельные органы происходит в эволюции развитие органов чувств у беспозвоночных (В.Н. Беклемишев). У многих групп позвоночных отдельные, прежде самостоятельные крестцовые позвонки сливаются с тазовыми костями в прочный неподвижный блок, обеспечивая усиление опорной функции центрального звена заднего пояса конечностей. У части китообразных процесс олигомеризации затрагивает шейные позвонки, также превращающиеся в мощный костный блок — прочное основание для группы туловищно-головных мышц. При этом резко усиливается главная функция всего шейного отдела позвоночного столба по поддержанию головы.

Олигомеризация может быть результатом противоположного процесса — редукции гомодинамных органов (например, редукция брюшных ганглиев у насекомых). В.А. Догель считал, что олигомеризация посредством редукции является в эволюции органов наиболее распространенной. Наконец, олигомеризация может происходить посредством дифференцировки, специализации и выпадения части гомологичных и гомодинамных органов. Так происходит развитие грушевидных органов у турбеллярий, развитие половых щупалец из хватательных у головоногих и т. д.

Уменьшение числа функций наблюдается в процессе эволюции главным образом при специализации какого-либо органа или структуры. Конечности предков китообразных несли много функций (опора на субстрат, рытье, защита от врагов и многие другие). С превращением ноги в ласт большинство прежних функций исчезло.

Увеличение числа функций можно продемонстрировать на примере возникновения способности запасать воду тканями стеблей или листьев у суккулентов (кактусы, агавы, толстянковые и др.). Увеличение поверхности оболочки семян у некоторых растений приводит к возникновению специальных летучек, способствующих аэродинамическому распространению семян. При увеличении числа функций главная функция, как правило, не меняется, а дополняется другими. Так, например, основная функция жабр у пластинчатожаберных моллюсков (Lamellibranchia) — дыхание. Но у ряда форм в процессе эволюции жабры выполняют добавочные функции по транспортировке частиц пищи с током воды к ротовому отверстию, а у самок используются как выводковая полость для развития личинок.

Разделение функций и органов можно проиллюстрировать распадением единого непарного плавника, характерного для далеких предков всех рыб (единая кожная складка по боку тела), на ряд самостоятельных плавников, обладающих определенными частными функциями: передние и брюшные плавники становятся в основном рулями глубины и поворотов. Одним из специальных случаев проявления этого способа служит принцип фиксации фаз (А.Н. Северцов) в функционировании того или иного органа. Например, известно, что стопоходящие животные при беге часто поднимаются на пальцы (бегун на стометровке бежит практически на цыпочках, медведь во время быстрого бега также опирается лишь на дистальные отделы ступни и т.п.). При возникновении пальцехождения у копытных млекопитающих происходит как бы фиксация лишь одной из промежуточных фаз, характерных для движения предковых форм.

Смена функций. Смена главной функции — один из наиболее общих способов эволюции органов.

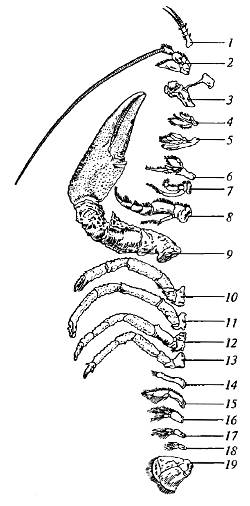

У ряда насекомых яйцеклад превращается в жало; главная функция, первично связанная с размножением, замещается функцией защиты. Ярким примером смены функций служит дифференцировка конечностей у десятиногих раков (Decapoda). Первоначально главной функцией всех конечностей была плавательная, а второстепенными — ходильная и хватательная. В процессе эволюции происходит расширение функций всех конечностей. При этом у части ног происходит смена главной функции — часть головных и передние грудные пары ног приобретают функции хватания и жевания как главные (рис. 16.2). Первые две пары головных ног (гомологи пальп полихет) становятся исключительно ходильными, брюшные конечности, оставаясь в основном плавательными, служат для вынашивания икры и транспортировки воды к органам дыхания — жабрам.

Рис. 16.2. Дифференциация конечностей речного рака (Astacus leptodactylus), связанная с разделением и сменой функций (из И.И. Шмальгаузена, 1969): 1—2 — органы чувств; 3—5 — челюсти; 6—8 — ногочелюсти; 9—13 — ходильные ноги; 14—18 — брюшные ноги (спаривание и удержание яиц); 19 — хвостовая нога (плавник)

Многочисленны примеры смены функций у растений. Венчик цветка образуется из листьев, которые меняют функцию фотосинтеза на функцию привлечения насекомых (или более общо — на функцию, связанную с опылением). Образование клубней у растений также происходит в результате смены функций соответствующих частей растения: сначала отдельные части стебля или корня, из которых впоследствии развились клубни, были полностью связаны с транспортом и добыванием питательных веществ из почвы. Затем второстепенная функция временного хранения питательных веществ приобрела характер главной и постоянной (столоны картофеля, топинамбура и т.п.). Этот пример смены функций можно рассматривать и как пример фиксации промежуточных фаз.

Способы эволюции органов и функций разнообразны . Пока неясно, известны ли нам все способы. Наиболее общие из них: принцип смены функций в широком смысле (отражает возможность качественного изменения функций того или иного органа) и принцип количественного изменения выражения функции (отражает возможность количественного изменения функций). Еще раз подчеркнем, что связь формы и функции в эволюции настолько тесна и неразрывна, что правильнее говорить не об изменении формы и функции порознь, а о морфофизиологических преобразованиях.

После рассмотрения этих сравнительно простых принципов морфофизиологических преобразований рассмотрим более сложные, связанные с взаимным преобразованием ряда органов.

Источник

Принципы преобразования органов.

Любой организм представляет собой интегрированную иерархическую систему, построенную из клеток, тканей, органов и систем, обеспечивающих его жизнедеятельность. Строение органов строго соответствует выполняемым ими функциям. При этом в процессе филогенеза органов изменение функций обязательно сопровождается и изменениями их структуры. Именно через функции осуществляются связи органов как между собой, так и с окружающей средой.

В основе любых эволюционных преобразований морфофункциональных систем лежит принцип мультифункциональности, сформулированный А. Дорном (1875). Согласно этому принципу любой орган выполняет несколько функций. Так, например, половые железы выполняют функцию образования половых клеток и эндокринную функцию. Рука человека приспособлена к хватанию, но может быть использована в качестве опоры, плавания, защиты и т.д. Несмотря на множественность выполняемых органом функций, одна из них всегда является главной, а остальные — второстепенные. Важность этого принципа состоит в том, что чем больше функций выполняет орган, тем в большем числе направлений он может изменяться в ходе эволюционного процесса. Таким образом, мультифункциональность органов является одним из условий адаптивного преобразования морфофункциональных систем в процессе эволюции и определяет направления их перестройки при изменении среды.

Другим принципом филогенетических преобразований органов является способность функций органов изменяться количественно. Это означает, что одна и та же функция может проявляться с большей или меньшей интенсивностью. Так, например, все люди различаются по остроте зрения, по физической силе и т.д. Количественные изменения функций часто зависит от числа или размера однородных структур. Так, интенсивность дыхания зависит от объема легких. Любые функции организма могут изменяться количественно в процессе индивидуального развития особи. Мультифункциональность органов и способность количественного изменения функции лежат в основе всех способов филогенетического изменения органов.

5.3.2. Способы преобразования органов.

Известно около двадцати различных способов эволюции органов и функций.

Разделение органов и функций можно проиллюстрировать на примере строения легких в ряду позвоночных. Первично единая система дифференцируется на ряд подсистем, между которыми распределяются все ее функции. У примитивных хвостатых амфибий легкое представляет собой гладкостенный мешок, который при вдохе наполняется воздухом. У более прогрессивных форм внутри легкого развиваются септы (перегородки). У рептилий развивается проводящая система — бронх и его разветвления, у млекопитающих система еще более усложняется. В стенках бронхов и бронхиол развиваются хрящевые пластинки, а дыхательная поверхность легких еще более увеличивается. Все эти изменения связаны с интенсификацией газообмена. Если у амфибий легкие обеспечивают от 15 до 50% потребления кислорода, то у рептилий легкие обеспечивают весь газообмен. У млекопитающих и человека интенсивность газообмена еще выше, чем у рептилий. Это обеспечивается специализацией подсистем системы дыхания. Функцию проведения воздуха к легким обеспечивают бронхи и трахея.

В ходе прогрессивной эволюции механизмы осуществления функций совершенствуются, происходит их интенсификация.Примером интенсификации функции бега у млекопитающих может служить переход от стопохождения к пальцехождению и возникновению копыта. Интенсификация функций привела к утрате ядра эритроцитами млекопитающих. А.Н. Северцов (1939) считает, что усиливаться могут как главная функция, так и второстепенные, что может привести к уменьшению или увеличению числа функций.Уменьшение числа функций может привести к снижению мультифункциональности, а тем самым и эволюционной пластичности. В результате резких колебаний среды организм не может быстро приспособиться, и обречен на вымирание.

Важнейшими способами филогенетических изменений органов, открытыми В.А. Догелем (1954), являются полимеризация и олигомеризация органов. При полимеризации происходит увеличение однородных органов или структур. Примером может служить увеличение числа позвонков у змей, числа жаберных щелей у ланцетника (с 14 у первичножаберных до 150 у современных форм). В результате полимеризации формируются системы не дифференцированных друг относительно друга элементов (органов, групп клеток и т.д.), способные к дальнейшей дифференцировке. В филогенезе такие системы легко меняются и дифференцируются, а в процессе дифференциации система подвергается олигомеризации, т.е. уменьшению числа однотипных элементов. Например, первично у предков челюстноротыхбыло, как минимум, 11 жаберных дуг. В процессе эволюции от низших семижаберных акул к высшим пятижаберным произошла редукция четырех дуг, третья дуга превратилась в челюсти, а четвертая — в подъязычную дугу.

В приведенном примере третья жаберная дуга, обеспечивающая дыхание, стала выполнять функцию питания. Произошла смена ее функции. Принцип смены функций, открытый А. Дорном (1875), характеризует интенсификацию не главной, а второстепенной функции. Ярким примером смены функций служит дифференцировка конечностей у десятиногих раков. Смена функций — филогенетическая реакция организма на изменение условий среды. Поскольку внешние условия меняются постоянно, смена функций — один из наиболее распространенных способов филогенетических изменений органов.

В процессе олигомеризации одни органы могут компенсировать утрату данной функции другими органами . Например, птицы в процессе эволюции утратили зубы. Это уменьшило массу скелета, что важно для полета, но в то же время ограничило спектр кормов. Утрата зубов компенсировалась развитием мускульного желудка, в который птицы (куры) заглатывают камешки. Это обеспечивает перетирание пищи.

Далеко зашедшая компенсация функций может привести к субституции органов, т.е. к функциональному замещению одного органа другим. Так, в процессе эволюции хордовых хорда замещается позвоночником, головная почка замещается туловищной, а туловищная — тазовой. Если замещающий орган формируется на том же месте, субституция называется гомотопной, а если на другом месте — гетеротопной.Замещение хорды позвоночником — гомотопная субститутция, а замещение почки — гетеротопная.

Источник