Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

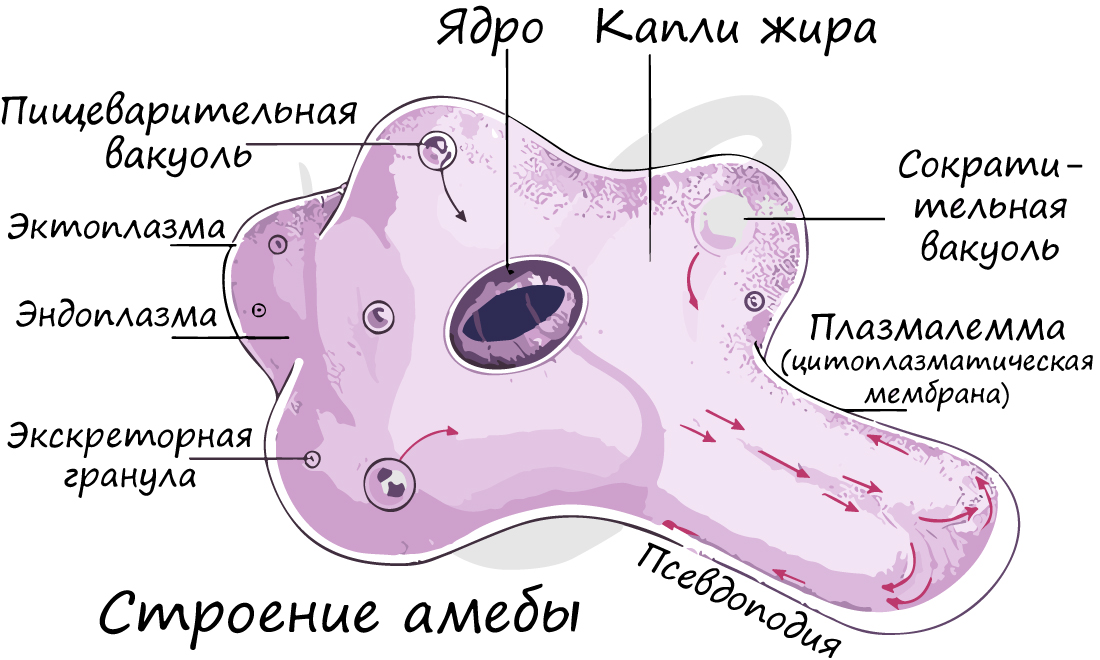

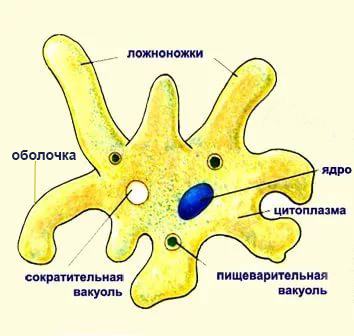

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

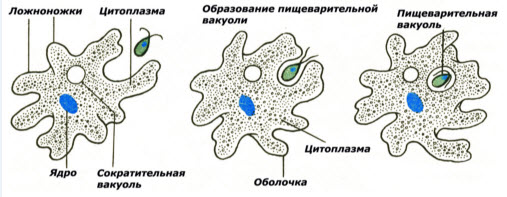

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

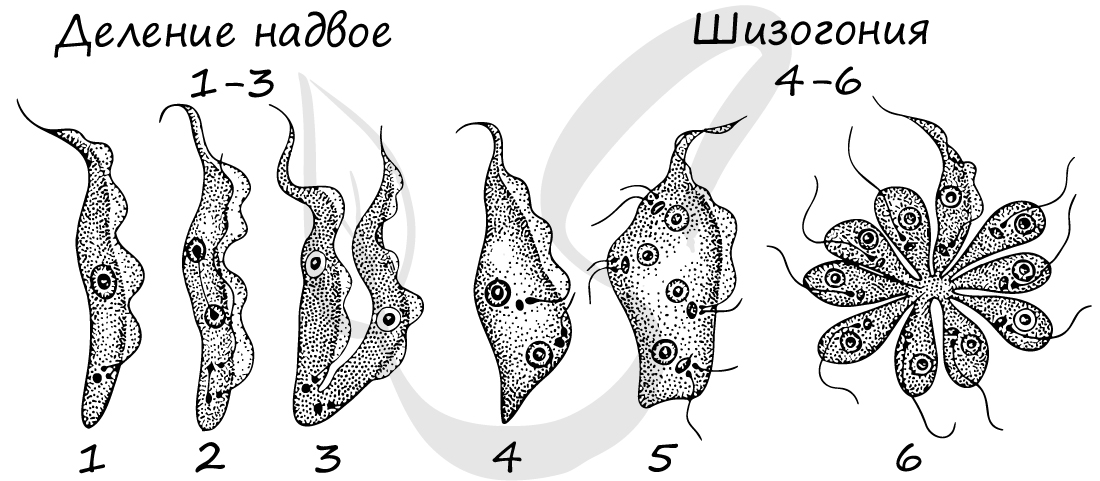

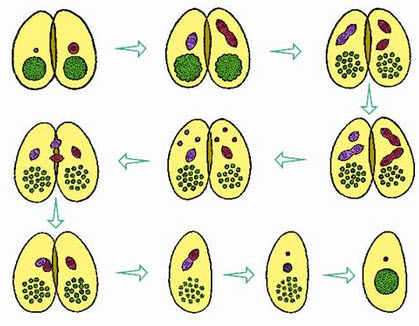

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

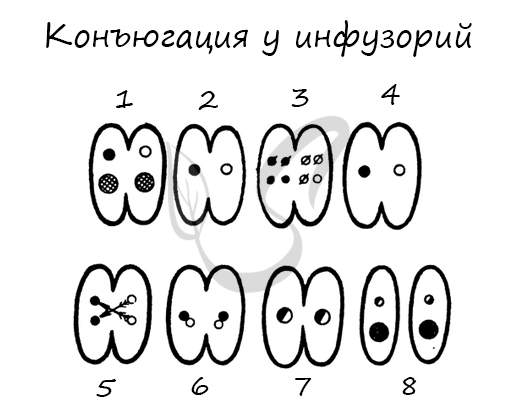

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

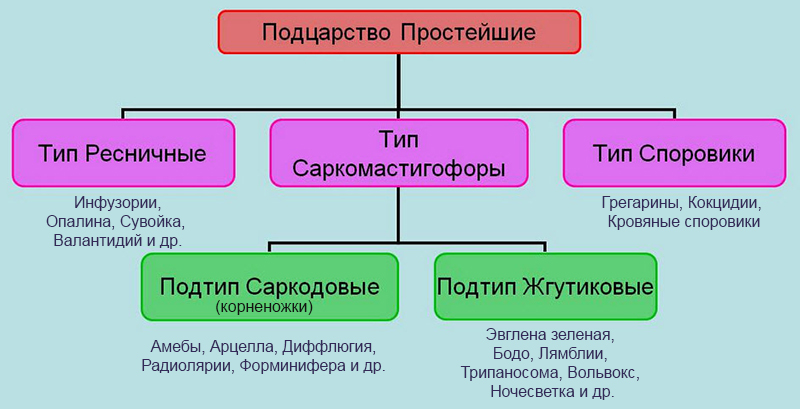

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

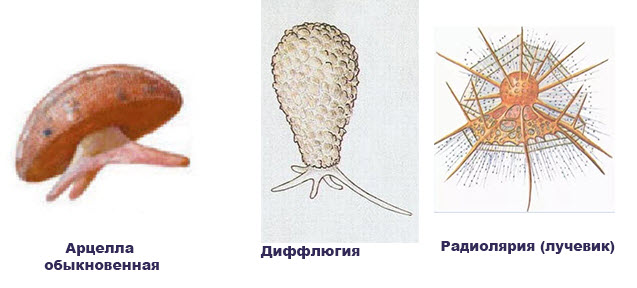

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

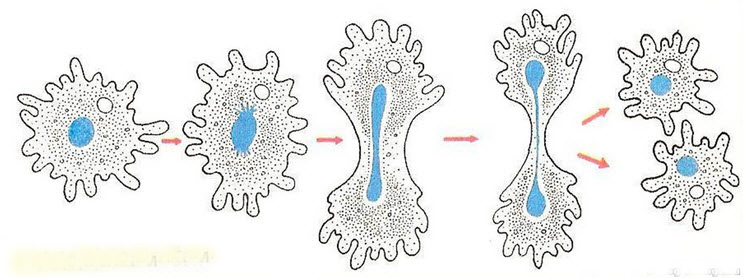

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

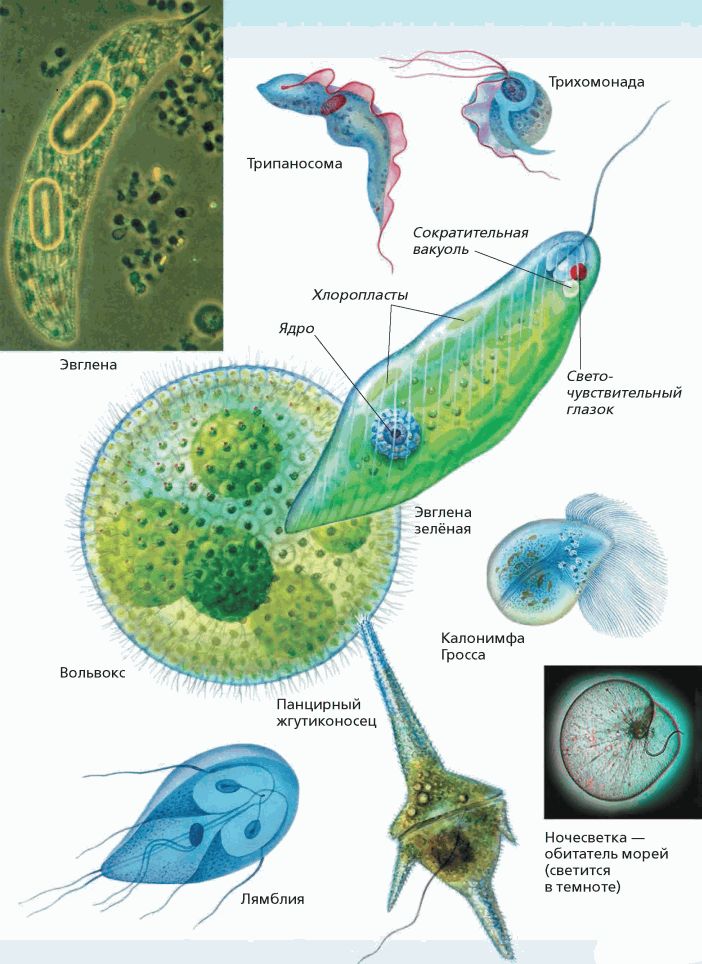

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

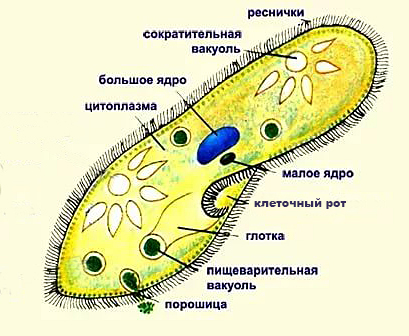

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

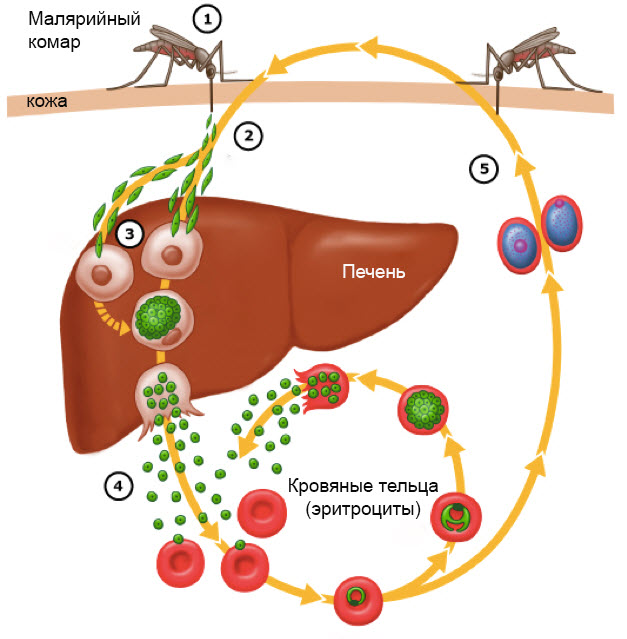

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Источник

Урок по биологии на тему «Дыхание организмов»

Тема: Дыхание организмов.

«Биология. Биологические системы и процессы», Теремов А.В., Петросова Р.А.

Цель : доказать значимость дыхания как основного свойства живого.

— обеспечить освоение учащимися понятий о газообмене, дыхании растений и эволюционном направлении в изменении дыхательных структур у животных;

— развивать навыки самостоятельного поиска знаний при групповой деятельности в работе с новой информацией, коммуникативных и творческих начал личности.

— создать условия для развития эмоционального поля личности учащихся, умения

отстаивать собственное мнение, повысить экологическую грамотность.

Оборудование: информационные листы; презентация, мультимедийный проектор.

Тип урока: комбинированный.

Метод обучения: частично – поисковый, проблемный.

Изучение нового материала

Работа в группах

Газообмен у беспозвоночных

Газообмен у позвоночных

Первичное закрепление знаний

Эволюционное развитие органов дыхания у позвоночных

(Презентация)– Биология – это наука о жизни.

Какими свойствами должны обладать животные, для того чтобы жить на Земле? (Питаться, дышать, двигаться, расти, размножаться)

Дышат люди, дышат звери,

Дышат все, кто хочет жить.

Кто под солнцем иль луною

Может жизнью дорожить.

Разберёмся, кто как может.

Будем знать, а кто какой.

Мы же дышим, дышим тоже,

Если дышишь – ты живой!

Сегодня на уроке мы вместе выясним, какова роль дыхания для организма и в каком направлении шло эволюционное развитие органов дыхания у животных, обитающих на нашей планете

Итак, тема нашего урока « Дыхание организмов»

2.Проверка домашнего задания.

2.1. Питание растений.

2.2. Питание позвоночных на примере строения пищеварительной системы человека.

2.3.Письменная работа по вопросам:

— Питание одноклеточных и кишечнополостных.

— Питание кольчатых червей.

— Работа с терминами.

3.Изучение нового материала

Прочтите про себя текст учебника на с.183- 1абзац сверху.

Что такое дыхание, или газообмен?

Значение дыхания для организма?

Различают дыхание воздушное и водное.

Давайте вспомним, каким образом происходит газообмен у растений.

Водные растения дышат кислородом, растворенным в воде. Кислород поступает к ним через всю поверхность тела путем диффузии. Многие водные растения (кувшинка) имеют воздухоносные полости, которые обеспечивают проведение воздуха к органам и тканям и удерживают растение в толще воды.

Наземные растения для дыхания используют атмосферный кислород проникающий через устьица, кожицу молодых корней, чечевички древесных стеблей. Кроме того, растения для дыхания используют кислород , образовавшийся в результате фотосинтеза и запасенный в межклетниках листа. Дышат растения днем и ночью.

Как происходило развитие системы дыхания у животных (одноклеточных, беспозвоночных и позвоночных )? Сейчас вы, поработав в группе, ответите сами на этот вопрос.

Учащиеся делятся на группы для работы с информационными листами . (Деление можно проводить по партам, по выбору листков с определённым цветом и т.д.)

Первая группа получает информационный лист 1 и таблицу “Тип Простейшие”, Тип “Кишечнополостные”.

Информационный лист 1.

Тип дыхания: клеточное.

Организмы: одноклеточные животные (амёба, эвглена зелёная, инфузория туфелька); кишечнополостные (медузы, коралловые полипы); черви.

Механизм дыхания: Одноклеточные организмы и некоторые многоклеточные (тип Кишечнополостные, тип Кольчатые черви…) поглощают растворённый в воде кислород всей поверхностью тела .

Кислород участвует в расщеплении сложных органических веществ, в результате чего освобождается энергия, которая необходима для жизни животного.

Образующийся в результате дыхания углекислый газ выделяется наружу также через всю поверхность тела.

Ответ спикера по плану.

Для каких организмов характерно.

Как происходит процесс дыхания?

Вторая группа работает с информационным листом 2 и таблицей “Тип Членистоногие. Класс Насекомые”.

Информационный лист 2.

Тип дыхания: трахейное.

Организмы: класс Насекомые (жуки, бабочки, кузнечики, мухи).

Брюшко насекомого разделено на 5–11 частей (сегментов). На каждом из них имеется пара небольших отверстий – дыхалец . От каждого дыхальца внутрь отходят ветвящиеся трубочки – трахеи , которые пронизывают всё тело насекомого. Наблюдая за майским жуком, можно заметить, как его брюшко то уменьшается в объёме, то увеличивается. Это дыхательные движения. При вдохе в организм через дыхальца поступает воздух, содержащий кислород, а при выдохе выходит воздух, насыщенный углекислым газом.

Для каких организмов характерно.

Как происходит процесс дыхания?

Третья группа работает с информационным листом 3 и таблицей “Тип Хордовые. Класс Рыбы. Внутреннее строение рыбы”, “Тип Членистоногие. Внутреннее строение рака”

Информационный лист 3. (Стр. учебника 70)

Тип дыхания: жаберное.

Организмы: многие водные обитатели (рыбы, раки, моллюски).

Рыбы дышат кислородом, растворённым в воде, с помощью особых разветвлённых кожных выростов, которые называются жабры. Рыбы постоянно заглатывают воду. Из ротовой полости вода проходит через жаберные щели, омывают жабры и из-под жаберных крышек выходит наружу. Жабры состоят из жаберных дуг и жаберных лепестков, которые пронизаны множеством кровеносных сосудов. Из воды, которая омывает жабры, в кровь поступает кислород, а из крови в воду удаляется углекислый газ. Жабры, находящиеся внутри тела, называются внутренними жабрами.

Ответ спикера по плану.

4.Для каких организмов характерно.

5.Как происходит процесс дыхания?

Четвёртая группа получает информационный лист 4 и таблицу “Тип Хордовые. Класс Земноводные”

Информационный лист 4.

Тип дыхания: кожное.

Организмы: земноводные (саламандры, лягушки …).

Лёгкие земноводных развиты слабо, поэтому дополнительный газообмен осуществляется через влажную кожу. В тонкой коже земноводных много желёз, которые выделяют слизь. Благодаря слизи на поверхности кожи создаётся жидкостная плёнка, в которой растворяется атмосферный кислород и, благодаря чему, возможно дыхание через кожу.

Лёгочное и кожное дыхание у земноводных развито не одинаково. У тех из них, кто большую часть жизни проводит в воде, слабее развиты лёгкие, а лучше – кожное дыхание. У земноводных, живущих вдали от водоёмов, более развиты лёгкие и менее – кожное дыхание.

Ответ спикера по плану.

4.Для каких организмов характерно.

5Как происходит процесс дыхания?

Пятая группа получает информационный лист 5 и таблицы “Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся..»

Информационный лист 5.

Тип дыхания: лёгочное.

Организмы : наземные позвоночные (пресмыкающиеся)

Во время вдоха, воздух, содержащий кислород попадает в лёгкие. Лёгкие имеют вид ячеистых мешков. В каждом лёгком (левое и правое) очень сильно разветвляются бронхи, которые оканчиваются многочисленными лёгочными пузырьками. Каждый лёгочный пузырёк оплетён сетью кровеносных сосудов. Из лёгочного пузырька кислород воздуха переходит в кровь, а углекислый газ из крови в воздух. После накопления углекислого газа в лёгочном пузырьке происходит выдох. Ячеистое строение лёгких позволяет увеличить их внутреннюю поверхность во много раз.

Ответ спикера по плану.

4.Для каких организмов характерно.

5. Как происходит процесс дыхания?

Шестая группа получает информационный лист 6 и таблицы

“ Тип Хордовые. Класс птицы».

Информационный лист 6.

Тип дыхания: лёгочное.

Организмы: наземные позвоночные (птицы)

Во время вдоха, воздух, содержащий кислород попадает в лёгкие. Лёгкие имеют вид ячеистых мешков. В каждом лёгком (левое и правое) очень сильно разветвляются бронхи, которые оканчиваются многочисленными лёгочными пузырьками. Каждый лёгочный пузырёк оплетён сетью кровеносных сосудов. Из лёгочного пузырька кислород воздуха переходит в кровь, а углекислый газ из крови в воздух. После накопления углекислого газа в лёгочном пузырьке происходит выдох. Ячеистое строение лёгких позволяет увеличить их внутреннюю поверхность во много раз.

Ответ спикера по плану.

4.Для каких организмов характерно.

5.Как происходит процесс дыхания?

Седьмая группа получает информационный лист 7 и таблицы “Тип Хордовые. Класс Млекопитающие.»

Информационный лист 7.

Тип дыхания: лёгочное.

Организмы: наземные позвоночные (млекопитающие, человек)

Во время вдоха, воздух, содержащий кислород попадает в лёгкие. Лёгкие имеют вид ячеистых мешков. В каждом лёгком (левое и правое) очень сильно разветвляются бронхи, которые оканчиваются многочисленными лёгочными пузырьками. Каждый лёгочный пузырёк оплетён сетью кровеносных сосудов. Из лёгочного пузырька кислород воздуха переходит в кровь, а углекислый газ из крови в воздух. После накопления углекислого газа в лёгочном пузырьке происходит выдох. Ячеистое строение лёгких позволяет увеличить их внутреннюю поверхность во много раз.

Ответ спикера по плану.

4.Для каких организмов характерно.

5.Как происходит процесс дыхания?

2. Защита групповой работы

Информацию докладывает один из группы по плану, используя наглядное пособие. Второй ученик у доски записывает данные в таблицу, (учащиеся также заполняют таблицу в тетрадях, начиная, тем самым оформлять опорный конспект темы) После защиты групповой работы на доске и в тетрадях появляется опорный конспект темы.

Эволюция органов дыхания у одноклеточных, беспозвоночных и позвоночных животных

Вся поверхность тела

1.Замена пассивного дыхания активным.

3.Развитие всасывающего дыхательного насоса

4.Дифференциация структуры легких и дыхательных путей.

Источник