ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- В.Н. Азаров. Основы микробиологии и санитарии

Дыхание бактерий

Поступающие в микробную клетку питательные вещества трансформируются затем в те или иные составные вещества цитоплазмы, ядра, оболочки клетки и т. д. Для этих сложных синтетических процессов необходимо определенное количество энергии, которую микробная клетка должна получать для поддержания своей жизнедеятельности так же непрерывно, как и питательные вещества.

Энергия необходима не только для синтетических процессов, но и для других многочисленных проявлений жизнедеятельности бактерий — размножения микробов, движения, образования спор и капсул и т. д.

Всю необходимую энергию микробные клетки получают за счет экзотермических реакций, осуществляемых путем окислительно-восстановительных преобразований различных химических соединений, обладающих большими запасами потенциальной энергии.

Процессы, обеспечивающие энергетические потребности микроорганизмов, объединяются под названием дыхательных. Особенно доступны окислению в процессе дыхания углеводы, освобождающие большое количество энергии. Используются также и другие органические вещества — жиры, белки, кислоты и пр.

Л. Пастер впервые установил необычайную способность некоторых микроорганизмов развиваться без использования кислорода воздуха, в то время как все высшие организмы — растения и животные — могут жить в атмосфере, содержащей кислород.

По этому признаку Л. Пастер разделил микроорганизмы по типам дыхания на две группы — аэробы и анаэробы.

Аэробы для получения энергии осуществляют окисление органического материала кислородом воздуха, например уксусно-кислые бактерии, плесневые грибы.

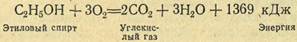

В процессе аэробного дыхания растений и животных органическое вещество окисляется до конечных продуктов — CO2 и H2О. При этом освобождается весь запас энергии данного вещества:

У микроорганизмов такое дыхание встречается редко. Чаще органические вещества разрушаются не до конца. Образующиеся при этом все еще довольно сложные продукты могут использоваться человеком в хозяйственных целях (уксусная кислота, сорбоза, диоксиацетон и др.).

Однако при неглубоком окислении выделяется меньше энергии. Например, энергетический баланс при использовании уксусно-кислыми бактериями этилового спирта будет выражен уравнением:

Примерами типичных аэробов являются также чудесная палочка (продигиозум), сенная палочка, бактерии туберкулеза и др. Не только уксусно-кислые, но и некоторые другие аэробные микробы могут быть использованы для получения полезных веществ. Для этого необходимо прекратить процессы окисления, вызываемые этими микроорганизмами, на каком-либо этапе с тем, чтобы не произошло полного окисления и остались продукты с запасом скрытой энергии.

Анаэробы — это микроорганизмы, способные к дыханию без использования свободного кислорода. Анаэробный процесс дыхания у микроорганизмов происходит за счет отнятия у субстрата водорода. Отношение анаэробных микроорганизмов к кислороду различно. Одни из них совсем не переносят кислорода и носят название облигатных, или строгих, анаэробов. К их числу принадлежат, например, возбудители масляно-кислого брожения, столбнячная палочка, возбудители ботулизма: Другие микробы могут развиваться как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Их называют факультативными, или условными, анаэробами; это молочно-кислые бактерии, кишечная палочка, протей, дрожжи и др.

В зависимости от условий существования факультативные анаэробы могут изменять анаэробный тип дыхания на аэробный. Так, дрожжи при ограниченном притоке кислорода разлагают сахар на спирт и углекислоту; при обильной аэрации у них преобладает аэробное дыхание с полным окислением Сахаров до углекислого газа и воды.

Разрушение энергетического материала в анаэробных процессах всегда идет не до конечных продуктов, образуя целый ряд нужных человеку веществ — этиловый и бутиловый спирты, масляную и молочную кислоты и др.

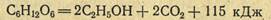

Типичные анаэробные дыхательные процессы принято называть брожениями. Примером получения энергии анаэробным путем может служить спиртовое брожение, осуществляемое многими дрожжами и некоторыми другими микроорганизмами по схеме:

Из приведенного уравнения видно, что часть субстрата, превратившаяся в углекислый газ, представляет собой глубоко окисленное по сравнению с гексозой соединение (отношение числа атомов углерода к кислороду в составе углекислого газа равно 1:2 против исходного 1:1). Зато другая часть, превратившаяся в этиловый спирт, восстановилась (отношение числа углеродных атомов к кислороду 2:1),

Окислительно-восстановительный процесс затронул исходный продукт сбраживания без участия кислорода.

Такой тип превращений субстрата характерен и для всех типичных брожений — молочно-кислого, масляно-кислого и др.

К числу анаэробов принадлежат представители различных групп микроорганизмов; среди них встречаются и болезнетворные, например возбудители газовой гангрены, палочка ботулизма и пр. Болезнетворными анаэробами богата загрязненная почва, поэтому попадание земли в раны может быть очень опасным.

В энергетическом отношении аэробное дыхание во много раз выгоднее анаэробного. Так, при аэробном процессе окисления глюкозы до углекислого газа и воды освобождается примерно в 25 раз больше энергии, чем при анаэробном процессе (например, спиртовом брожении). Это объясняется тем, что конечные продукты, получающиеся в результате анаэробного окисления, всегда представляют собой сложные органические соединения, имеющие большой запас энергии,— спирты, кислоты и др.

В связи с этим многие процессы брожения находят применение для получения ценных пищевых и . технических продуктов.

Продукты жизнедеятельности одних микроорганизмов часто могут быть энергетическим материалом для других. Так, дрожжи образуют из сахара этиловый спирт, который уксусно-кислые бактерии окисляют в уксусную кислоту.

В большинстве случаев из всего количества энергии, выделившейся из субстрата в ходе дыхательных процессов, на нужды самих микроорганизмов используется примерно лишь четвертая часть. Значительная доля энергии (75-90%) в виде тепла выделяется в окружающее пространство.

Выделение тепла при дыхании микроорганизмов можно наблюдать при выращивании культур в сосудах, защищенных от потери тепла, где температура питательной среды постепенно повышается. Выделением тепла при дыхании микроорганизмов обусловливаются процессы самосогревания влажного сена, навоза, торфа, зерновых масс, муки.

Существует довольно много светящихся бактерий, у которых окислительные процессы в клетке сопровождаются отдачей световой энергии. Свечение морской воды, прелого дерева, пищевых продуктов (мяса, рыбы) обусловливается присутствием светящихся бактерий, или фотобактерий. Их свечение объясняется интенсивным окислением кислородом особых фотогенных веществ. Установлено, что светиться могут и убитые бактерии.

По современным представлениям, значение дыхания в обмене веществ не ограничивается ролью только энергетического процесса. Установлено, что часть более или менее простых веществ, образующихся в ходе дыхания, вновь вовлекается в процесс синтеза необходимых для организма сложных соединений, т. е. используется в пластических целях.

Заканчивая рассмотрение обмена веществ микроорганизмов, следует обратить внимание на то, что неизбежно выделяемые ими в окружающую среду продукты жизнедеятельности, накапливаясь, оказывают губительное влияние на сами микроорганизмы, их выделяющие. При возрастании концентрации продуктов обмена в среде процессы жизнедеятельности замедляются и практически могут прекратиться совсем. Так, жизнедеятельность дрожжей значительно замедляется при накоплении в сбраживаемом субстрате 10—14 % спирта; не более 3-4 % уксусной кислоты могут переносить уксусно-кислые бактерии. Объяснить это явление можно тем, что продукты обмена затормаживают течение тех самых биохимических реакций, которые необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности клеток и итогом которых является образование этих веществ. Иллюстрацией может служить затруднение дыхания у всех, в том числе и у человека, в результате накопления углекислого газа, выделяющегося при дыхании. Некоторые продукты обмена, обладающие широким спектром действия, т. е. оказывающие влияние не только на продуцирующие их организмы, но и на другие, находят применение в хозяйственной практике. Так, молочная и уксусная кислоты, углекислый таз, этиловый спирт и другие применяют для защиты пищевых продуктов от микробиологической порчи.

Источник

ГК «Униконс»

Продвижение и реализация комплексных пищевых добавок, антисептиков и др. продукции.

«Антисептики Септоцил»

Септоцил. Бытовая химия, антисептики.

«Петритест»

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

«АльтерСтарт»

Закваски, стартовые культуры. Изготовление любых заквасок для любых целей.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

- Микробиология

- Васюкова А.Т — Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена

1.1.5. Питание, дыхание микроорганизмов

Физиология микроорганизмов изучает особенности развития, питания, энергетического обмена и других процессов жизнедеятельности микробов в различных условиях среды.

Питание микробов осуществляется путем диффузии через оболочку и мембрану растворенных в воде питательных веществ. Нерастворимые сложные органические соединения предварительно расщепляются вне клетки с помощью ферментов, выделяемых микробами в субстрат.

По способу питания микроорганизмы разделяют на аутотрофные и гетеротрофные.

Аутотрофы способны синтезировать из неорганических веществ (в основном углекислого газа, неорганического азота и волы) органические соединения. В качестве источника энергии для синтеза эти микробы используют световую энергию (фотосинтез) или энергию окислительных реакций (хемосинтез).

Гетеротрофы используют для питания в основном готовые органические соединения. Микробы, питающиеся органическими веществами отмерших животных или растительных организмов, называют сапрофитами. К ним относятся бактерии гниения, грибы и дрожжи. Паратрофные микроорганизмы, или паразиты, живут за счет питательных веществ живых клеток организма хозяина. К паратрофам относится большинство болезнетворных микробов.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И СОСТАВ МИКРООРГАНИЗМОВ

Все реакции обмена веществ в микробной клетке происходят при помощи биологических катализаторов — ферментов. Большинство ферментов состоят из белковой части и простетической небелковой группы. В простетическую группу могут входить такие металлы, как железо, медь, кобальт, цинк, а также витамины или их производные. Некоторые ферменты состоят только из простых белков. Ферменты специфичны и действуют только на одно определенное вещество. Поэтому в каждом микроорганизме находится целый комплекс ферментов, причем некоторые ферменты способны выделяться наружу, где участвуют в подготовке к усвоению сложных органических соединений. Ферменты микроорганизмов используются в пищевой и других видах промышленности.

Вода. Микробная клетка на 75-85% состоит из воды. Большая часть воды находится в цитоплазме клетки в свободном состоянии. В воде протекают все биохимические процессы обмена веществ, вода является также растворителем этих веществ, так как питательные вещества поступают в клетку только в виде раствора, а продукты обмена удаляются из клетки тоже с водой. Часть воды в клетке находится в связанном состоянии и входит в состав некоторых клеточных структур. В спорах бактерий и грибов количество свободной воды снижено до 50% и менее. При значительной потере связанной воды микробная клетка погибает.

Органические вещества микробной клетки представлены белками (6-14%), жирами (1-4%), углеводами, нуклеиновыми кислотами.

Белки — основной пластический материал любой живой клетки, и микробной в том числе. Белки составляют основу цитоплазмы, входят в состав оболочки клетки и некоторые клеточные структуры. Они выполняют очень важную каталитическую функцию, так как входят в состав ферментов, катализирующих реакции обмена в микробной клетке.

В клетке микробов содержатся дезоксирибонуклеиновая кислота (Д11 К) и рибонуклеиновая кислота (Р11 К). ДНК находится в основном в ядре клетки или нуклеотидах, РНК — в цитоплазме и рибосомах, где участвует в синтезе белка.

Содержание жиров у различных микроорганизмов различно, у некоторых дрожжей и плесеней оно выше в 6-10 раз, чем у бактерий. Жиры (липиды) являются энергетическим материалом клетки. Жиры в виде липопротеидов входят в состав цитоплазматической мембраны, которая выполняет важную функцию в обмене клетки с окружающей средой. Жиры могут находиться в цитоплазме в виде гранул или капелек.

Углеводы входят в состав оболочек, капсул и цитоплазмы. Они представлены в основном сложными углеводами — полисахаридами (крахмал, декстрин, гликоген, клетчатка), могут быть в соединении с белками или липидами. Углеводы могут откладываться в цитоплазме в виде зерен гликогена, как запасного энергетического материала.

Минеральные вещества (фосфор, натрий, магний, хлор, сера и др.) входят в состав белков и ферментов микробной клетки, они необходимы для обмена веществ и поддержания нормального внутриклеточного осмотического давления.

Витамины необходимы для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. Они участвуют в процессах обмена веществ, так как входят в состав многих ферментов. Витамины, как правило, должны поступать с нищей, однако некоторые микробы обладают способностью синтезировать витамины, например В2 или В12.

Процессы биосинтеза веществ микробной клетки протекают с затратой энергии. Большинство микробов используют энергию химических реакций с участием кислорода воздуха. Этот процесс окисления питательных веществ с выделением энергии называется дыханием. Энергия высвобождается при окислении неорганических (аутотрофы) или органических (гетеротрофы) веществ.

Аэробные микроорганизмы (аэробы) используют энергию, выделяемую при окислении органических веществ кислородом воздуха с образованием неорганических веществ, углекислого газа и воды. К аэробам относятся многие бактерии, грибы и некоторые дрожжи. В качестве источника энергии они чаше всего используют углеводы.

Анаэробные микроорганизмы (анаэробы) не используют для дыхания кислород, они живут и размножаются при отсутствии кислорода, получая энергию в результате процессов брожения (рис. 1.13). Анаэробами являются бактерии из рода клостридий (ботулиновая палочка и палочка нерфрингенс), маслянокислые бактерии и др.

Рис. 1.13. Анаэробные бактерии

В анаэробных условиях проходят спиртовое, молочнокислое и маслянокислое брожение, при этом процесс превращения глюкозы в спирт, молочную или масляную кислоту происходят с выделением энергии. Около 50% выделенной энергии рассеивается в виде тепла, а остальная часть аккумулируется в АТФ (аденозинтрифосфорная кислота).

Некоторые микроорганизмы способны жить как в присутствии кислорода, так и без него. В зависимости от условий среды они могут переходить с анаэробных процессов получения энергии на аэробные, и наоборот. Такие микроорганизмы называются факультативными анаэробами.

Источник