ГОСы / ЭМТП / 1

1. Посев зерновых культур (агротехнические требования, обоснование способа посева). Подготовка поля к посеву. Критерии выбора и комплектования посевного агрегата (система машин). Способы движения посевных агрегатов. Методика определения потребного числа загрузчиков сеялок на посевной агрегат.

Основной задачей посева является равномерное распределение семян по площади с принятой нормой посева, заделка их на глубину, определенную агротехническими требованиями, и обеспечение контакта семян с влажными слоями почвы, необходимого для получения дружных и равномерных всходов. Применяют следующие виды и способы посева:

а)рядовой, обыкновенный, междурядья 12-15 см;

б)узкорядный, междурядья 5-8 см;

в)перекрестный (продольно-поперечный и диагонально-перекрестный), получаемый в результате двух взаимно перпендикулярных проходов.

Проведение сева в оптимальные сроки.

Отклонение заделки семян от заданной глубины допускается не более ±1 см. Все семена должны быть заделаны в почву.

Стыковые междурядья при смежных проходах агрегата могут отклоняться от принятого междурядья не более чем ±5 см.

Отклонение от заданной нормы высева не должно превышать ±3%. Поворотные полосы засевают с той же нормой высева, что и основное поле. Огрехи и пересевы не допускаются.

Состав посевных агрегатов представлен в таблице 1.1

Таблица 1.1 — Состав агрегата для посева зерновых

СЗП-3,6; СЗУ-3,6; СЗТ-3,6; СЗА-3,6

Перед началом посева в полевых условиях проверяют правильность установки сеялки на норму высева.

Внутри семенных ящиков на всех четырех стенках на высоте 10 см от дна наносят контрольную черту, до которой в ящик засыпают семена, после чего тщательно выравнивают их дощечкой. Затем в семенной ящик каждой сеялки засыпают контрольную навеску семян из расчета засева площади на один круг.

С целью обеспечения требуемой ширины стыкового междурядья между смежными проходами агрегат необходимо оборудовать маркерами. Вылет маркера, т.е. расстояние от крайнего сошника до следообразователя, зависит от ширины захвата агрегата, колеи трактора и ширины стыкового междурядья

В – расстояние между крайними сошниками в агрегате, м;

m — ширина стыкового междурядья, м.

Если трактор по следу вести по очереди то левым, то правым ходовым аппаратом, длина левого и правого маркера будет одинаковой:

Подготовка поля к посеву:

Выравнивание и очистка поля, ограждение препятствий.

Отбивка поворотных полос;

Разбивка поля на загоны, в зависимости от способа движения, состава агрегата, длины гона.

Способ движения посевного агрегата

Способ движения посевного агрегата будет определяться:

Состав агрегата (навесной, прицепной, конструктивные особенности машины и т.д.);

Рабочая ширина захвата посевного агрегата;

От количества посевных агрегатов работающих на одном поле или участке.

Обеспечения эффективности работы посевных агрегатов (более рационально используется рабочее время , т.е. меньше времени тратится на развороты и повороты)

Основными способами движения посевных агрегатов являются:

1

2

3

4

Методика определения потребного числа загрузчиков сеялок на посевной агрегат

Чтобы не допустить простоев посевных агрегатов по организационным причинам, следует определить потребность заправочных средств, место и время подхода их к агрегатам.

Длина пути агрегата между заправками

где Вс — ширина захвата сеялки, м;

V — объем семенного ящика одной сеялки, м 3 ;

γ — плотность семян, кг/м;

Ки — коэффициент использования семенного ящика (0,85 — 0,90).

Число кругов, пройденных агрегатом между заправками

где Lр – длина загонки между контрольными полосами, м.

Расстояние между точками заправки на одной стороне участка, м

Время между заправками (мин)

где tp – время чистой работы агрегата между заправками, мин;

tx — время, затраченное на повороты, мин

где Vp — рабочая скорость движения посевного агрегата, км/ч.

Загрузчик сеялок типа ЗАУ-3 должен подходить к агрегату через интервал времени.

Баланс времени загрузчика сеялок определяется выражением

где t3 – время загрузки заправщика семенами, ч,

где Q3 – грузоподъемность заправщика, т;

Wn – часовая производительность погрузчика, загружающего заправщика сеялок, т/ч;

tB – время, затраченное загрузчиком сеялок на взвешивание, ч;

tг – время движения загрузчика сеялок от зерносклада до места посевного агрегата, ч

где Z1 – среднее расстояние движения загрузчика сеялок от дороги до места работы посевного агрегата на поле, км;

VГП – скорость движения загрузчика по полю с грузом, км/ч;

Z2 – расстояние от зерносклада до поля, на котором работает посевной агрегат, км;

Vrd – скорость движения загрузчика по дороге, связывающей поле с зерноскладом, км/ч;

t6г – время движения загрузчика без груза определяется по той же формуле, что и tr, только вместо VГП, Vrd подставляем VГП , Vrd скорости движения загрузчика сеялок порожняком по полю и по дороге;

t3C — время, затраченное на загрузку сеялок, ч

Количество загрузчиков сеялок определяется по формуле:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Способы движения агрегатов

Движение МТА при работе на участке характеризуется определенной цикличностью. В каждый цикл входят рабочий ход и поворот для изменения направления движения. Повторяющееся чередование рабочих ходов, поворотов и заездов называется способом движения агрегата. Насчитывается более 50 различных способов движения МТА.

При выборе способа движения МТА на данном участке поля необходимо учитывать возможность получения наибольшей производительности и экономичности работы агрегата с обязательным выполнением агротребований.

Основные способы движения:

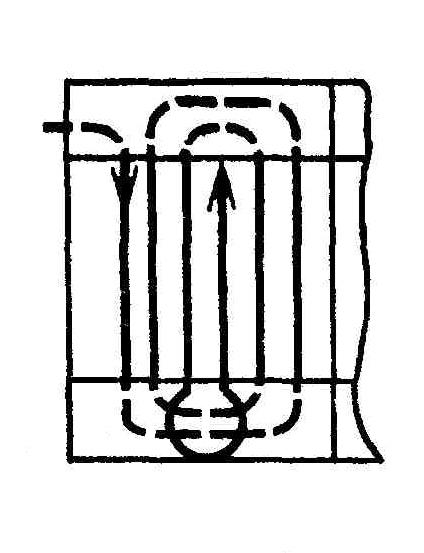

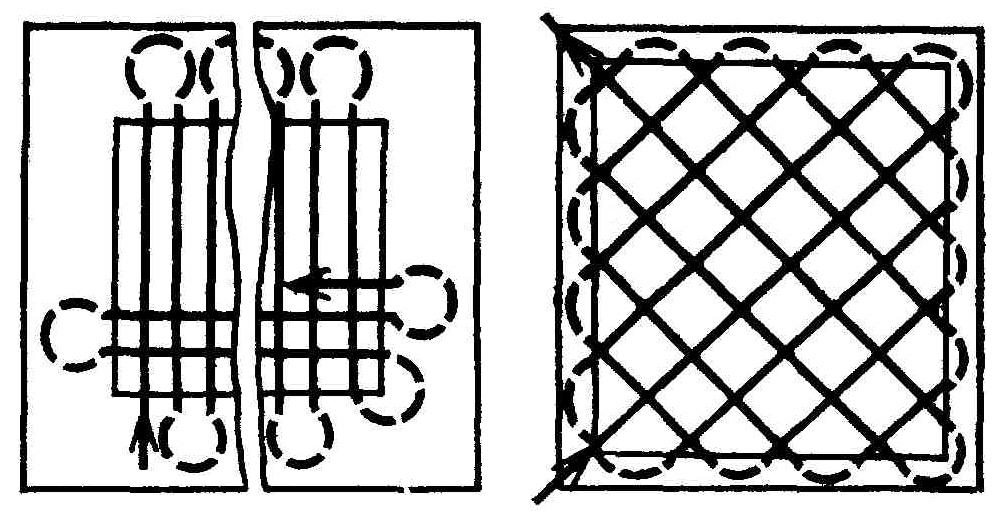

1. Челночный ¾ гоновый петлевой способ (рис. 2.25). Используется в основном при работе симметричных агрегатов (посев, посадка, культивация и др.).

Рис. 2.25 Схема челночного способа движения агрегатов

Коэффициент рабочих ходов

j

Для определения j необходимо найти общую длину рабочих и холостых ходов на загоне (участке).

Если рабочая длина загона

где

Число холостых поворотов на загоне, как правило, на один меньше, чем рабочих ходов. Однако, учитывая, что агрегат после обработки первого загона переезжает на второй, для расчетов можно принять количество рабочих и холостых ходов одинаковым, т.е.

j

Аналогично j можно определить и для других способов движения.

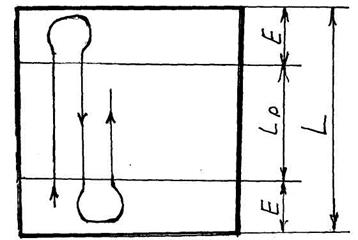

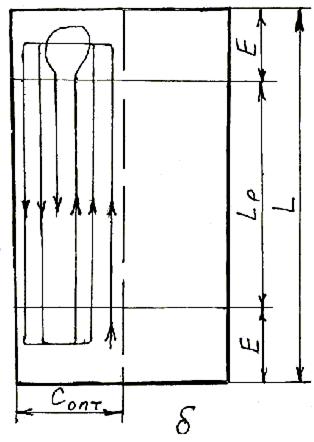

2. Гоновые способы движения всвал и вразвал (рис. 2.26) применяются при вспашке, уборке и других работах.

Рис. 2.26 Схема движения агрегата всвал (а) и вразвал (б)

При работе всвал и вразвал для уменьшения холостого пути участок целесообразно разбивать на загоны оптимальной ширины. Оптимальная ширина загона определяется по выражению:

3. При уборке пропашных культур зачастую применяется беспетлевой способ движения с перекрытием.

4. Круговой способ движения применяется на уборке силосных, зерновых культур и других работах.

5. Диагонально-челночный и диагонально-перекрестный способы движения используются при бороновании, дисковании и других работах.

При изучении технологии механизированных работ будет более детально изучаться тот или иной способ движения.

При выборе способа движения в первую очередь исходят из агротехнических требований к качеству работы, удобству обслуживания, возможности уменьшения количества вспомогательных операций. Если эти условия позволяют применять различные способы движения, следует выбирать тот, который обеспечивает максимальное значение j .

При работе МТА необходимо учитывать:

1) на коротких участках коэффициент рабочих ходов больше у агрегатов с меньшей шириной захвата;

2) чем больше радиус поворота (

рабочих ходов (j);

3) чем больше длина гона

4) на участках с малой длиной гона целесообразно применять беспетлевой (лучше всего комбинированный) способ движения, а при больших

длинах гона ¾ петлевой (обычно с чередованием работы всвал и вразвал).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Технология возделывания зерновых колосовых культур

Рассмотрим агротехнические требования, комплектование и подготовку агрегатов, способы движения, подготовку поля и контроль качества работы.

Агротехнические требования

Отклонения средней глубины заделки семян и удобрений не должны превышать ±15%; нормы высева семян ±5%, нормы внесения удобрений ±10%. Допустимая неравномерность высева отдельными высевающими аппаратами должна составлять для семян 2%, для гранулированных удобрений—10%. Отклонение ширины стыковых междурядий допускается не более ±0,02 м у смежных сеялок и ±0,05 м у смежных проходов. Огрехи и незасеянные поворотные полосы не допускаются.

Комплектование и подготовка агрегатов к работе

Рациональный состав посевных агрегатов выбирают с учетом тягового усилия трактора при оптимальных режимах работы, размеров и конфигурации поля. При длине гона не менее 400 м рекомендуется составлять посевной агрегат из трех сеялок; при длине гона не менее 600 м — из четырех; при длине гона 800 м — из пяти, а при длине гона 1000 м и более — из шести сеялок.

Сеялки С3-3,6, СЗУ-3,6, СЗТ-3,6 и СЗП-3,6 агрегируют с помощью гидрофицированных сцепок СП-11 и СП-16. Трехсеялочные агрегаты комплектуют с тракторами Т-150 и Т-150К, а четырех- и шестисеялочные — с тракторами К-701. Сеялки С3-3,6 присоединяют эшелонированным способом, а СЗП-3,6 — шеренговым.

Посевные агрегаты оборудуют маркерами и следоуказателями. При работе агрегата, оборудованного только маркерами, правое колесо (гусеницу) трактора направляют по следу маркера, а при использовании широкозахватного агрегата с маркерами и следоуказателем отвес груза следоуказателя ведут по следу маркера. Брус следоуказателя крепят впереди трактора.

Перед выездом в поле проверяют установку сеялок на норму высева, для чего домкратами приподнимают раму сеялки, вращают колесо (делают 30 оборотов) и взвешивают высеянные семена.

Количество семян Gn (кг), которое должно быть высеяно за п оборотов приводного колеса, подсчитывают по формуле:

где a —ширина междурядья, м; m — число сошников; Нс— норма высева, кг/га; D — длина обода колеса, м (для сеялки C3-3.6 принимают 3,67 м).

Затем определяют вылет маркеров (расстояние от крайнего диска сеялкидо диска маркера). При движении по маркерному следуправого колеса(края гусеницы) трактора вылет маркеров находят по формулам:

Lпр = ((Bp-c)/2) + a; Lлев = ((Bp+c)/2) + a;

где Вр — рабочая ширина захвата агрегата, м; с —расстояние между осями симметрии передних колес трактора или между внутренними кромками гусениц, м.

При вождении по следу маркера следоуказателем, установленным на некотором расстоянии х от оси симметрии трактора, вылет левого и правого маркеров определяют по формулам:

Lпр = (Bp/2) + a — x; Lлев = (Bp/2) + a + x;

Способы движения и подготовка поля

В зависимости от состава агрегата, размеров и конфигурации полей при посеве применяют способы движения: челночный, гоновый типа вразвал или всвал, а также перекрытием; продольно-поперечный и диагонально-перекрестный. Направление движения агрегата должно быть поперек или под углом к направлению последней предпосевной обработки.

Челночный способ применяют при работе одно- или двухсея- лочных агрегатов на полях с длиной гона более 200 м; вразвал и всвал — при работе многосеялочных агрегатов на полях прямоугольной и треугольной формы больших размеров; перекрытием — при коротких гонах (до 200 м) на полях квадратной формы, а также на очень узких (до 60…80 м) участках; продольно-поперечный и диагонально-перекрестный (по требованиям агротехники) — при работе агрегатов на больших полях прямоугольной формы.

Подготовка поля при челночном способе заключается в отбивке с двух сторон поля поворотных полос и провешивании линии первого прохода. Ширину поворотных полос при челночном способе отбивают равной 3Bv при движении с петлевым поворотом и 25р —с беспетлевым поворотом. При диагонально-перекрестном способе посева поворотную полосу, равную ширине захвата агрегата, отбивают со всех сторон участка. Внутренняя граница поворотной полосы—контрольная борозда глубиной 0,05…0,06 м.

При челночном способе движения линию первого прохода агрегата провешивают на расстоянии 1,5ДР от края поля. Оставшуюся полосу, равную ширине захвата агрегата, засевают при последнем проходе после засева одной поворотной полосы.

При диагонально-перекрестном способе на участках квадратной формы линию первого прохода провешивают по диагонали участка. Поля прямоугольной формы разбивают на участки с отношением сторон 1 : 1 или 1 :1,5 и линии первых проходов провешивают по диагонали всех участков.

До начала сева определяют места заправки сеялок. Наиболее удобно заправлять сеялки с одной стороны поля. Однако при нехватке семян на полный круг их заправляют с обеих сторон. При коротких гонах заправку организуют на поворотных полосах. Посевные агрегаты заправляют загрузчиками семян ЗСА-40 на базе автомобиля ГАЗ-5ЭА. После первых проходов посевного агрегата проверяют размер стыковых и основных междурядий, глубину хода сошников и норму высева. При необходимости уточняют соответствующие регулировки.

Контроль качества работы

Качество посева зерновых колосовых культур определяют по трем основным показателям: норме высева семян, глубине их заделки и ширине стыковых междурядий.

Отклонение нормы высева находят подсчетом количества высеянных семян на 1 м при данной ширине захвата в пяти местах по длине гона; отклонение глубины заделки — замером глубины залегания семян с помощью линеек. Для этого раскапывают рядки по всей ширине захвата сеялки не менее 10 раз в смену. Отклонение значений стыковых междурядий определяют замером их ширины между крайними сошниками смежных сеялок и двух смежных проходов агрегата не менее 10 раз в смену.

Кроме того, учитывают также и другие показатели: неравномерность высева отдельными высевающими аппаратами, не прямолинейность рядков, огрехи и засев поворотных полос.

Уход за посевами яровых культур состоит из прикатывания посевов для лучшего обеспечения семян влагой, боронования легкими боронами для разрушения почвенной корки, подкормки минеральными удобрениями, химической прополки, обработки посевов ядохимикатами против вредителей сельскохозяйственных растений.

Уход за посевами озимых культур заключается в подкормке растений, снегозадержании, весеннем бороновании посевов, химической прополке и борьбе с вредителями растений.

Подкормку озимых проводят осенью и весной, химическую прополку — осенью, а на засоренных посевах — и весной в фазе кущения озимых. Если во время цветения озимой ржи стоит безветренная погода, то применяют искусственное опыление.

Источник