- Реферат: Внесение минеральных удобрений

- Способы движения сельскохозяйственных агрегатов

- Характеристика основных способов движения сельскохозяйственных агрегатов при внесении удобрений – челночного и с перекрытием. Способы внесения органических удобрений. Применение минимальной ширины загона. Особенности уборки прямым комбайнированием.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

Реферат: Внесение минеральных удобрений

| Название: Внесение минеральных удобрений Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Тип: реферат Добавлен 22:18:07 05 марта 2007 Похожие работы Просмотров: 14213 Комментариев: 25 Оценило: 13 человек Средний балл: 4.1 Оценка: 4 Скачать | |||||||||

| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |

| Вид | доклад |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 29.09.2011 |

| Размер файла | 21,6 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Способы движения сельскохозяйственных агрегатов

По кинематике применяемых агрегатов все сельскохозяйственные работы можно подразделить на следующие группы.

I группа — работы, выполняемые симметричными агрегатами при гоновом или диагональном движении: посев, культивация, междурядная обработка и др. Наиболее часто на этих работах пользуются челночным способом движения, а в случае агротехнической целесообразности — перекрестным.

II группа — работы, выполняемые асимметричными агрегатами при гоновом движении. Таковы в первую очередь все виды пахотных работ, а также уборка свеклоуборочным агрегатом, кукурузным початкоотрывателем и др. На этих работах наиболее часто применяют способы движения всвал, вразвал, с чередованием загонов всвал и вразвал.

III группа — работы, выполняемые агрегатами при круговом способе движения, главным образом по уборке зерновых и других культур.

Загон обрабатывают в двух, как правило, взаимно перпендикулярных (или близких к ним) направлениях Движение в пределах одного загона до полной его обработки

Часть каждого загона обрабатывают совместными ходами с одним, двумя или многими (всеми) другими загонами.

Способы движения сравнивают и анализируют по производительности, качеству выполнения работы, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.

Показатели качества выполнения работы и удобства обслуживания при различных способах движения зависят от технологического процесса (например, для пахотных работ количество образующихся свальных и развальных борозд, число разметочных линий и т. д.) и будут рассмотрены в соответствующих разделах.

Коэффициент рабочих ходов. Показателем, зависящим от способа движения и влияющим на производительность агрегата, является коэффициент рабочих ходов (степень использования пути).

Холостые ходы на загоне складываются из основных (на поворотах) и дополнительных, связанных с заделкой поворотных полос, проходами с неполной шириной захвата (когда с обеих сторон полосы обработаны) и др.

При петлевых гоновых способах движения холостые ходы (основные и дополнительные) такие же, что и при беспетлевых способах. Только на каждом загоне на участках делают петлевые повороты, средняя длина которых при открытой петле с учетом выезда агрегата равна 5 м. Число проходов на этом участке равно двум. Следовательно, общая длина петлевых поворотов на загоне равна 8.

Таким образом, при петлевом загонном способе движения общая длина холостых ходов на поворотах на одном загоне по сравнению с беспетлевым способом больше.

Аналогично можно рассчитать коэффициенты рабочих ходов; и для любых других способов движения.

Оптимальная и минимальная ширина загона. Оптимальная (по производительности) ширина загона определяется из условия минимальной суммарной длины холостых: ходов или максимального коэффициента рабочих ходов на участке.

Суммарная длина холостых ходов на участке представляет собой произведение суммарной длины холостых ходов на загоне на число загонов.

Минимальная ширина загона применима лишь к беспетлевым способам движения.

При выборе способа движения, как уже указывалось, надо исходить в первую очередь из агротехнологических требований: качества работы, удобства обслуживания, возможности уменьшения вспомогательных операций и т. д. Если эти условия позволяют применять различные способы движения, следует выбирать тот, который дает более высокое значение.

Например, на вспашке, где по условиям агротехнологии можно применять как петлевые, так и беспетлевые способы движения, сравнение их по значениям показывает следующее. Для одного и того же агрегата на коротких гонах коэффициент рабочих ходов выше у беспетлевых способов движения, а на длинных гонах — у петлевых. При прочих равных условиях среди беспетлевых способов вспашки наиболее высокое значение характерно для комбинированного способа, среди петлевых — для способа с чередованием загонов всвал и вразвал.

Пахоту проводят преимущественно загонно-петлевым и беспетлевым комбинированным способами с чередованием загонов в свал и в развал. Сначала обрабатывают 1 и 3 загоны в свал, затем 2 загон в развал.

На участках с короткими гонами (до 300м) и на холмах вспашка осуществляется челночным способом с укладкой пластов в одну сторону.

Поля со сложной конфигурацией разбиваются на участки близкие к более простым прямоугольным или трапециевидным формам. Оставшиеся клинья распахивают вразвал по медиане треугольника.

На крупных земельных массивах с длинными гонами лучший способ пахоты — загонно-петлевой с чередованием загонов в свал и в развал; сначала обрабатывают 1 и 3 загон в свал, затем 2 и 4 в развал и т.д. При этом образуется наименьшее количество свальных гребней и развальных борозд.

Ширина поворотных полос должна быть равна кратному количеству проходов агрегата. Существуют специальные таблицы для определения ширины загонов.

После вспашки загонов запахивают поворотные полосы, заравнивают развальные борозды и свальные гребни.

На участках с небольшой длиной гона применяют беспетлевой комбинированный способ движения. Все рабочие проходы производятся по длине сторон параллельно друг другу, повороты — на холостом ходу, загон пашется в развал.

При загонном способе агрегаты работают только по длинным сторонам участка, а на концах ширины идут на холостом ходу. При этом если работа на пахоте или лущении выполняется этим способом и начинается со стороны участка, то через всю длину образуется гребень (т. е. всвал). Если обработку начинают с конца ширины загона и обрабатывают его к центру, то в середине загона образуется борозда через всю длину поля. Такой способ называется обработкой вразвал. Загонный способ лучше всего применять на вспашке, посеве и жатве хлебов. Основные его недостатки: потери времени на холостые переезды и за счет этого перерасход горючего.

При фигурном способе работающие агрегаты движутся вкруговую. Как и загонным, работу молено выполнять всвал и вразвал (боронование, дискование, лущение, культивация).

Челночный способ характеризуется тем, что агрегаты движутся наподобие челнока. При этом очередной ход делается рядом с предыдущим. На конце поля отбивают поворотные полосы, которые образуются после окончания работы на всем участке. Этот способ имеет преимущество по сравнению с загонным, который состоит в том, что здесь значительно сокращаются потери времени на повороты в конце загона (применяется при бороновании, культивации, дисковании, прикатывании почвы).

На рассматриваемой нами пахоте наиболее эффективным способом является петлевой с чередованием загонов всвал и вразвал. Сначала обрабатывают первый и третий загоны всвал, затем второй загон вразвал, после этого обрабатывают пятый загон всвал, четвертый вразвал и т. д., т. е. очередность вспашки загонов: 1-3-2-5-4-7-6 и т.д.

Работы по подготовке поля к посеву включают: выбор направления и способа движения агрегатов, отбивку поворотных полос, разметку поля на загоны, провешивание линии первого прохода.

Посев проводят поперек основной обработки и поперек или под углом к последней культивации. В зонах повышенной ветровой эрозии агрегаты направляют поперек господствующим ветрам, на склонах — поперек склонов или под острым углом к направлению горизонталей.

При посеве применяют следующие способы движения: челночный — при работе односеялочных или двусеялочных агрегатов на полях с длиной гона более 200 м; гоновый — при работе многосеялочных агрегатов на полях правильной формы больших размеров; перекрытием — на полях с длиной гона до 200 м, где требуется небольшая ширина поворотной полосы.

Для широкорядного посева преимущественно используют челночный способ.

Ширина поворотной полосы для двухсеялочных агрегатов при челночном способе (с петлевым поворотом) должна быть равна не менее трем проходам, при беспетлевом повороте — двум проходам. Границы поворотных полос отбивают проходом пахотного агрегата при мелкой глубине хода основных корпусов.

Поля больших размеров, имеющие неправильную конфигурацию, разбивают на более мелкие участки по возможности правильной формы и засевают челночным способом.

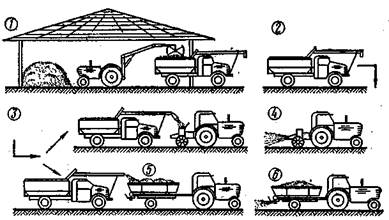

Внесение органических удобрений осуществляется:

прямоточным способом (расстояние перевозки не более 3-х км) — погрузка удобрений на месте хранения погрузчиком в разбрасыватели; транспортировка и внесение удобрений;

перевалочным — погрузка в транспортные средства; транспортировка на поля и выгрузка в бурты; погрузка из буртов в разбрасыватели; внесение удобрений (загруженный разбрасыватель движется от бурта вдоль гона до момента разбрасывания половины емкости кузова, затем поворачивается и движется в обратном направлении к бурту, разбрасывая оставшиеся удобрения; у бурта разбрасыватель загружают и т.д.).

Внесение минеральных удобрений осуществляется туковыми сеялками РТТ-4.2, РУМ-5, РПТ-4; зерновыми сеялками одновременно с посевом зерновых культур.

Схемы внесения: прямоточная, прямоточная с перегрузкой; перевалочная.

Основные способы движения агрегатов при внесении удобрений — челночный и с перекрытием.

Уход за растениями — боронование по всходам, междурядная обработка.

Способ движения агрегата на междурядной обработке челночный с разворотом задним ходом или петлевым. Поворачивают агрегат в той же поворотной полосе, что при посеве.

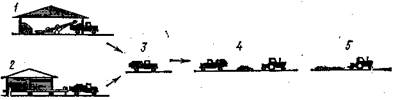

При уборке зерновых культур используют три способа движения: загонный (по ходу часовой стрелки и против хода часовой стрелки с расширением прокосов); челночный; круговой.

Загонный способ движения по ходу часовой стрелки применяют на полях с длиной гона более 600 м, загонный способ движения против хода часовой стрелки с расширением прокосов — на полях с длиной гона 400…600 м. Порядок работы агрегата в этом случае следующий: первый прокос делают между смежными загонами и, последовательно выкашивая длинные стороны первого и второго загонов, расширяют его. Когда ширина скошенной полосы становится равной ширине каждого оставшегося загона, начинают убирать с обеих сторон (круговым способом) вначале один, а затем другой загон. Загонный способ с расширением прокоса позволяет отбивать более широкие (на 30…50%) загоны без увеличения при этом холостых ходов агрегата, а следовательно, сокращает число прокосов.

Если необходимо сдваивать валки, то применяют загонный способ движения при использовании двух жаток ЖВН-6, или челночный способ, когда используют одну жатку ЖВН-6.

Для формирования двойного валка двумя жатками первый агрегат движется против хода часовой стрелки, укладывая валок со стороны нескошенных растений. Второй агрегат, двигаясь по ходу часовой стрелки, укладывает на него еще один валок. Высоту среза второго агрегата устанавливают несколько выше первого, а выбросное окно должно находиться строго над валком, уложенным первым агрегатом. В зоне окна второй жатки устанавливают скользящий щиток, изготовленный из листовой стали, двух стальных полос и двух запорных пружин.

Для формирования двойного валка одной жаткой движение осуществляют челночным способом. При этом комбайнер снимает или устанавливает скользящий щиток при каждом цикле сдваивания. Этот способ движения применяют в том случае, когда на торцевых сторонах загона есть свободный выезд (проезжая дорога) и нет необходимости отбивать поворотные полосы.

При уборке прямым комбайнированием наиболее распространены круговой фигурный и загонный способы движения.

Участки правильной конфигурации длиной менее 500 м- лучше убирать также при круговом способе движения комбайна. На коротких гонах (100…300 м) этот способ используют с поворотами «закрытая петля» или с поворотом задним ходом комбайна. Потери времени на повороты меньше во втором случае.

Участки прямоугольной формы длиной более 500 м целесообразно убирать загонным способом с расширением прокосов.

Участки с неровным микрорельефом и большим количеством глубоких борозд убирать нужно челночным способом движения. Если невозможно делать повороты вне предела поля (мешают посевы, лесонасаждения и т. д.), то перед началом уборки на таких полях необходимо подготовить поворотные полосы, ширина которых должна обеспечить поворот или разворот уборочного агрегата (это приблизительно 10… 15 м).

Р сельскохозяйственный агрегат удобрение комбайнирование

азмещено на Allbest.ru

Подобные документы

Классификация удобрений по составу: минеральные; органические и органоминеральные; бактериальные. Рассмотрение основных способов внесения удобрений в сельском хозяйстве: основной, припосевной и подкормка. Применение центробежных разбрасывателей удобрений.

контрольная работа [3,1 M], добавлен 17.03.2013

Анализ влияния различных форм удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур. Характеристика природно-климатических условий ОПХ «Южное». Результаты длительного систематического внесения минеральных и органических удобрений на качество лука.

курсовая работа [1,0 M], добавлен 13.12.2014

Оценка значения удобрений в освоении бросовых сельскохозяйственных земель. Определение агротехнических требований к минеральным и органическим удобрениям и машинам для их внесения в почву. Технические параметры культиваторов и разбрасывателей удобрений.

презентация [1,5 M], добавлен 22.08.2013

Геологическое строение территории хозяйства, растительность, севообороты. Агрохимическая характеристика почвы. Урожайность сельскохозяйственных культур. Накопление и использование органических удобрений. Сроки, способы, дозы и формы применения удобрений.

курсовая работа [66,9 K], добавлен 11.03.2014

Урожайность сельскохозяйственных культур. Агрохимическое обоснование применения удобрений и средств мелиорации. Расчет накопления, хранения и применения органических удобрений. Определение потребности растений в элементах питания. Расчет норм удобрений.

курсовая работа [84,1 K], добавлен 17.03.2014

Сведения о хозяйстве. Биологические особенности минерального питания сельскохозяйственных культур. Нуждаемость почвы в известковании. Количественное состояние гумуса. Применение органических и минеральных удобрений. Составление баланса элементов питания.

курсовая работа [73,8 K], добавлен 02.10.2012

Агроклиматическая характеристика почв. Расчет накопления органических удобрений. Биологические особенности питания культур в севооборотах. Технология применения органических и минеральных добавок. Экономическая эффективность применения удобрений.

курсовая работа [72,4 K], добавлен 07.12.2008

Источник