Способы движения агрегата для посева

Пахота. Желательно направлять агрегат поперек предыдущей пахоты или склона (в целях борьбы с водной эрозией почвы).

Перед началом работы поле должно быть разбито на отдельные загонки С (рис. 61, а), которые следует обрабатывать так, чтобы чередовалась вспашка «всвал» и «вразвал». При этом важно правильно определить размеры загонок, так как при малой их ширине на поле будет большое количество свальных гребней и разъемных борозд, а при большой ширине будет затрачиваться много времени на холостые переезды (повороты) агрегата, что, в свою очередь, снижает выработку.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

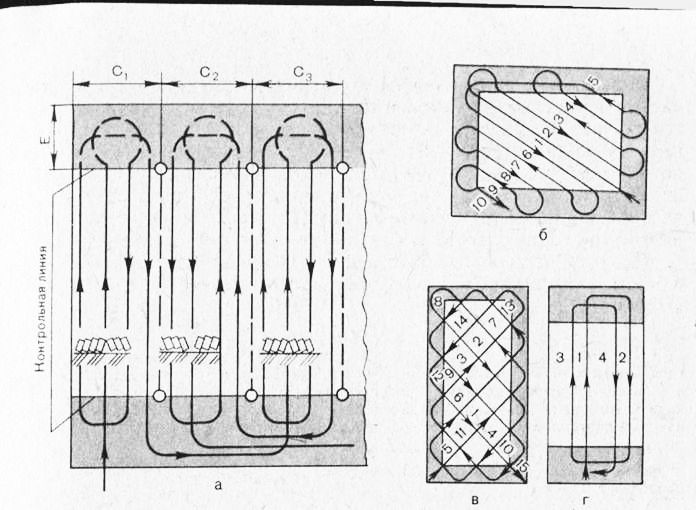

Рис. 61. Способы движения тракторных агрегатов:

а — челночный; б — диагональный; в — диагонально-перекрестный; г — с перекрытием: I… 15 — последовательность движения агрегата; Си Сг и Сз — загонки; Е — поворотная полоса.

В зависимости от длины гона и состава агрегата рекомендуются следующие ширины загонок С.

Сплошная культивация. Первую культивацию проводят поперек направления вспашки или под углом к ней, а повторную — поперек предыдущим культивациям. Предпосевная обработка не должна совпадать с направлением посева. Основной способ движения агрегата челночный (рис. 61, а), кроме того, можно обрабатывать диагонально-перекрестным (рис. 61, в). Широкозахватные агрегаты с прицепными универсальными сцепками следует вести по схеме с «перекрытием» (рис. 61, г).

Боронование. Предпосевное боронование проводят поперек или под углом к предполагаемому направлению посева, а вспаханное поле обрабатывают поперек или под углом к направлению вспашки. Рядковые посевы боронуют поперек к направлению рядков растений, а перекрестные — под острым углом к направлению рядков по диагонали (рис. 61, б). Основной способ движения — челночный. На полях квадратной или прямоугольной формы можно применять диагонально-перекрестный способ, а на полях небольших размеров, если выезд за пределы поля ограничен, — вкруговую.

Посев зерновых колосовых и зернобобовых культур. Направление посева определяют до предпосевной обработки поля. Его следует устанавливать под углом к направлению предполагаемой обработки. Желательно, чтобы длина гона при посеве была наибольшей. На склонах следует сеять поперек направления склона.

Основной способ движения — челночный, возможно применение диагонально-перекрестного. Диагонально-перекрестный и перекрестный посевы следует проводить на полях, площадь которых позволяет завершить посев за 2…3 дня. Диагонально-перекрестный способ посева нужно использовать только на полях квадратной формы.

Посев и посадка пропашных культур. Направление посева или посадки также необходимо определить до выполнения предпосевной обработки поля, направление которой должно быть выбрано под углом или поперек будущего посева или посадки. Квадратно-гнездовой способ нужно вести вдоль склона поля. Пунктирный посев на участках, подверженных действию эрозии почвы, выполняют поперек склона. Основным способом движения считается челночный.

Снегозадержание. Направление валов снега должно быть перпендикулярно направлению господствующих ветров, а также поперек склонов.

Наилучший способ движения — вкруговую по раскручивающейся спирали от центров участков прямоугольной формы, на которые должно быть разбито поле.

Источник

Способы движения агрегатов

Движение МТА при работе на участке характеризуется определенной цикличностью. В каждый цикл входят рабочий ход и поворот для изменения направления движения. Повторяющееся чередование рабочих ходов, поворотов и заездов называется способом движения агрегата. Насчитывается более 50 различных способов движения МТА.

При выборе способа движения МТА на данном участке поля необходимо учитывать возможность получения наибольшей производительности и экономичности работы агрегата с обязательным выполнением агротребований.

Основные способы движения:

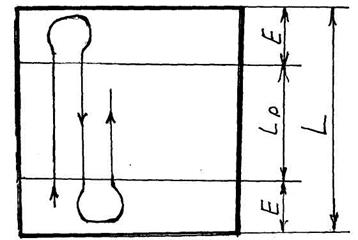

1. Челночный ¾ гоновый петлевой способ (рис. 2.25). Используется в основном при работе симметричных агрегатов (посев, посадка, культивация и др.).

Рис. 2.25 Схема челночного способа движения агрегатов

Коэффициент рабочих ходов

j

Для определения j необходимо найти общую длину рабочих и холостых ходов на загоне (участке).

Если рабочая длина загона

где

Число холостых поворотов на загоне, как правило, на один меньше, чем рабочих ходов. Однако, учитывая, что агрегат после обработки первого загона переезжает на второй, для расчетов можно принять количество рабочих и холостых ходов одинаковым, т.е.

j

Аналогично j можно определить и для других способов движения.

2. Гоновые способы движения всвал и вразвал (рис. 2.26) применяются при вспашке, уборке и других работах.

Рис. 2.26 Схема движения агрегата всвал (а) и вразвал (б)

При работе всвал и вразвал для уменьшения холостого пути участок целесообразно разбивать на загоны оптимальной ширины. Оптимальная ширина загона определяется по выражению:

3. При уборке пропашных культур зачастую применяется беспетлевой способ движения с перекрытием.

4. Круговой способ движения применяется на уборке силосных, зерновых культур и других работах.

5. Диагонально-челночный и диагонально-перекрестный способы движения используются при бороновании, дисковании и других работах.

При изучении технологии механизированных работ будет более детально изучаться тот или иной способ движения.

При выборе способа движения в первую очередь исходят из агротехнических требований к качеству работы, удобству обслуживания, возможности уменьшения количества вспомогательных операций. Если эти условия позволяют применять различные способы движения, следует выбирать тот, который обеспечивает максимальное значение j .

При работе МТА необходимо учитывать:

1) на коротких участках коэффициент рабочих ходов больше у агрегатов с меньшей шириной захвата;

2) чем больше радиус поворота (

рабочих ходов (j);

3) чем больше длина гона

4) на участках с малой длиной гона целесообразно применять беспетлевой (лучше всего комбинированный) способ движения, а при больших

длинах гона ¾ петлевой (обычно с чередованием работы всвал и вразвал).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Подготовка поля к севу зерновых культур и способ движения посевных агрегатов

Перед севом следует очистить поле от пожнивших и растительных остатков, а замет выровнять. Развальные борозды, как и свальные гребни, нужно заделать. Допустимая высота гребней составляет не более 4-5 см, а максимальный размер комков – 3 см. Проведение последней предпосевной обработки, как правило, выполняется поперёк движения посевных агрегатов.

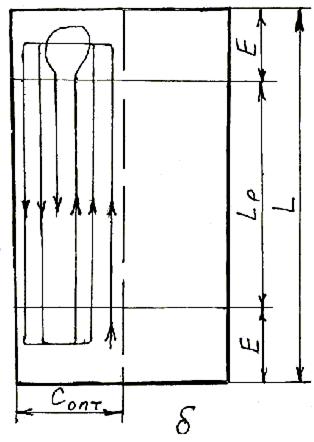

Выбор способа движения посевных агрегатов имеет прямую зависимость от размеров поля, а также от агротехнических требований для условий района. Широкое распространение получил челночный способ, но также используют перекрёстный либо диагонально-перекрёстный способ движения. В отдельных случаях сев ведётся способом «вразвал». Если отношение ширины поля к его длине менее 0,3 и в парке агрегатов отсутствуют узкорядные сеялки, то перекрёстный способ заменяется на движение с перекрытием. В данном случае агрегат движется таким образом, что при последующих проходах он идёт по засеянному полю на половину ширины захвата агрегата. В роли маркерной линии выступает след колеса сеялки (при этом нужно учитывать смещение на половину междурядья). Такой способ приводит к уменьшению (в два раза) ширины междурядья и отсутствию необходимости в комплектовании агрегата маркерами.

На больших полях, имеющих конфигурацию прямоугольника либо квадрата, применяется диагонально-перекрёстный способ. В таком случае поле необходимо разбить на целое количество квадратов, а засев оставшейся части выполнить челночным способом.

На первом проходе следует проверить глубину хода сошников, а также фактический высев семян сеялками. При наличии отклонений от установленной глубины заделки семян нужно её отрегулировать посредством винта глубины. Для увеличения глубины хода сошников нужно заворачивать винт, а для уменьшения – выворачивать. Чтобы добиться равномерного заглубления величина сжатия всех пружин штанг должна быть аналогичной, за исключением пружин сошников, которые идут по следу колёс трактора либо сцепки, сжатие которых должно быть больше. Шток гидроцилиндра в рабочем положении сошников должен быть втянут до упора, а рычаг гидрораспределителя трактора находиться в положении «Нейтральное».

Источник

Способы движения машинно-тракторных агрегат (Кинематика агрегатов)

Тема урока: Способы движения машинно-тракторных агрегат (Кинематика агрегатов)

Цель урока: Изучить способы движения, виды поворотов МТА.

Повторение пройденного материала по вопросам.

Объяснение нового материала по вопросам.

1. Машинно-тракторный агрегат в процессе работы перемещается по полю, проходя за смену значительные расстояния, измеряемые часто многими десятками километров. Пройденный агрегатом путь состоит из рабочих ходов и холостых поворотов с выключенными рабочими органами. При этом желательно, чтобы холостой путь агрегата и соответствующие потери времени смены, а также непроизводительный расход топлива были как можно меньше.

Под способом движения МТА подразумевается закономерность его перемещения по полю в процессе работы. Эта закономерность в основном определяется его геометрическими характеристиками: формой траектории; радиусом и видом поворота и т. д.

Подготовка полей в зависимости от выбранного способа движения предусматривает комплекс операций по разбивке поля на загоны требуемой формы и размера, обеспечивающие высокое качество технологического процесса и высокую производительность при возможно меньших затратах ресурсов.

Основной задачей кинематики агрегатов является обоснование методов выбора эффективных способов движения МТА и подготовки полей с учетом следующих основных требований:

— высокое качество выполняемой работы;

— высокая производительность при возможно меньших затратах топлива и других ресурсов на единицу выполненной работы;

— обеспечение безопасных условий работы для механизаторов;

— наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду (почву, культурные растения и т. д.).

Основные кинематические характеристики МТА зависят от конструктивных особенностей трактора, сцепки и рабочих машин. К таким характеристикам агрегата относятся: кинематический центр; кинематическая длина; длина выезда; кинематическая ширина; радиус и центр поворота; ширина колеи и продольная база трактора; ширина захвата.

Под кинематическим центром ц агрегата подразумевается условная геометрическая точка на плоскости движения (поверхности поля), траектория которой рассматривается как траектория МТА в процессе движения по полю. Такое упрощение приемлемо в связи с тем, что геометрические размеры МТА неизмеримо меньше размеров обрабатываемого участка или загона. Расположение центра агрегата ц зависит от типа трактора.

Рис. 1. Основные схемы расположения центра агрегата

Для агрегатов, составляемых на базе колесных тракторов с жесткой рамой, точка ц определяется как проекция середины задней ведущей оси трактора на плоскость движения (рис. 1 а). У агрегатов с тракторами , имеющими шарнирно-сочлененную раму , за центр агрегата принимается проекция на плоскость движения центра шарнира (рис. 1 б ). Для МТА с гусеничными тракторами центр агрегата соответствует проекции на плоскость движения точки пересечения диагоналей, проведенных через наружные края гусениц (рис. 1 в ).

Значения а е для МТА соответствующих типов приведены в справочной литературе по машиноиспользованию.

Рис.2 — Основные кинематические характеристики агрегата

Кинематическая ширина агрегата d K равна расстоянию между проекциями на плоскость движения продольной оси трактора и параллельной линии, проходящей через наиболее удаленную точку агрегата . Различают d K вправо и влево от продольной оси трактора. Указанные расстояния используют при расчете ширины поворотной полосы загона.

Радиус поворота агрегата R (рис. 2 б ) определяется как расстояние от центра агрегата ц до центра поворота О . Обычно при повороте МТА центр агрегата ц перемещается не по окружности, а по дуге более сложной формы.

Соответственно изменяется как значение радиуса поворота R , так и расположение мгновенного центра поворота О на плоскости движения. При эксплуатационных расчетах принимают среднее значение радиуса поворота R с учетом возможной поправки на скорость МТА.

На рис. 2 а дополнительно показаны такие кинематические показатели агрегата, как ширина колеи k и продольная база Lт трактора, а также ширина захвата МТА. При кинематических расчетах значения рабочей В и конструктивной В к ширины захвата МТА принимают одинаковыми.

— общая L и рабочая Lp длины гона;

— ширина Е поворотной полосы;

Под рабочим участком подразумевается часть поля, отведенная для выполнения определенной сельскохозяйственной операции. Загон представляет собой часть рабочего участка прямоугольной формы, отведенную для работы на ней одного или группы агрегатов.

Рис. 3. Основные кинематические характеристики рабочего участка

Рабочая длина гона равна:

По соображениям удобства в последующем в качестве расчетной длины гона используется общая длина гона L .

Такое упрощение мало влияет на конечные результаты расчетов. От контрольных линий (рис. 3) в обе стороны на расстоянии длины е выезда агрегата прокладывают линии выключения и включения рабочих органов. Подготовка рабочего участка в полном соответствии с рисунком крайне важна для качественной, высокопроизводительной и экономичной работы машинно-тракторных агрегатов.

2. Виды поворотов.

Петлевые повороты применяются в том случае, если расстояние между смежными проходами агрегата меньше двух радиусов его поворота, т.е.

где Х – расстояние между смежными проходами агрегата;

R 0 – радиус поворота агрегата, м.

Рассмотрим беспетлевые повороты.

Безпетлевые повороты применяются в том случае, если расстояние между смежными проходами агрегата больше либо равно сумме двух радиусов его поворота, т.е.

где Х – расстояние между смежными проходами агрегата;

R 0 – радиус поворота агрегата, м.

Преимущества и недостатки:

1. Наличие петли той или иной формы удлиняет траекторию поворота, а в ряде случаев значительно увеличивает и ширину поворотной полосы (грушевидный, восьмёркообразный, петлевой с открытой петлёй).

2. Отсутствие петли той или иной формы сокращает длину беспетлевого поворота по сравнению с петлевым и значительно уменьшает ширину поворотной полосы (беспетлевой с прямолинейным участком, беспетлевой дугообразный).

3. Петлевые повороты с задним ходом применимы только для движения агрегатов с навесными машинами и хотя для них не требуется широкая поворотная полоса, время поворота t П увеличивается вследствие двух дополнительных остановок трактора для переключения движения с переднего хода движения на задний и наоборот.

Возможность применения того или иного вида поворота зависит от выполняемой операции, условий работы, типа агрегата (ширина захвата, прицепной или навесной, наличие оборотных рабочих органов, реверса и т.д.) и др. факторов.

Главное условие выбора поворота – улучшение качества и технико-эксплуатационных показателей работы агрегата.

3.Классификация способов движения агрегатов по схеме обработки участка. Графическая иллюстрация.

Основными способами движения агрегатов по схеме обработки участка являются следующие:

— с чередованием загонов всвал-вразвал;

Всвал (гоновое правоповоротное движение, при котором загон (участок) обрабатывают от средней части к боковым сторонам (при вспашке в средней части образуется свальный гребень). Применяется в основном на вспашке, уборке картофеля и свёклы.

Вразвал (гоновое левоповоротное движение, при котором загон обрабатывают от боковых сторон к средней части (при вспашке в средней части образуется развальная борозда). Применяется в основном на вспашке, уборке картофеля и свёклы

Беспетлевой комбинированный (движение на одном загоне осуществляется всвал и вразвал). Применяется на вспашке с целью уменьшения ширины поворотных полос, т.к. при этом способе все повороты – беспетлевые.

С чередованием загонов «всвал-вразвал» (нечётные загоны обрабатываются «всвал», т.е. от средней части к боковым сторонам (при вспашке в средней части образуется свальный гребень), а чётные – «вразвал», т.е. от боковых сторон к средней части (при вспашке в средней части образуется развальная борозда). Этот способ позволяет сократить число свальных гребней и развальных борозд по сравнению со способами «всвал» и «вразвал», поскольку на границах загонов направление рабочих ходов совпадает. Применяется в основном на вспашке лемешными плугами.

Перекрытием (движение на загоне осуществляется параллельными ходами с беспетлевыми поворотами). Применяется в основном при посеве на небольших участках с длиной гона до 200 м.

Челночный (загон обрабатывают последовательными, чаще всего рядом расположенными ходами с правыми и левыми поворотами). Это самый распространённый способ движения, не требующий тщательной подготовки поля к работе. Применяется на внесении удобрений, вспашке оборотными плугами, культивации, бороновании, посеве и посадке с.х. культур, уходе за растениями и уборке.

3.Закрепление нового материала по вопросам

4. Домашнее задание .Подведение итогов урока.

Источник