Существует 5 основных типов дренирования тонкой кишки.

1. Трансназальное дренирование тонкой кишки на всем протяжении. Этот метод часто называют именем Вангенштина (Wangensteen) или T.Miller и W.Abbot, хотя имеются данные, что пионерами трансназальной интубации кишки зондом Эббота-Миллера во время операции были G.A.Smith и J.C.Thurner . Данный способ декомпрессии наиболее предпочтителен в силу минимальной инвазивности. Зонд проводится в тонкую кишку в ходе операции и используется одновременно и для интраоперационной и для продленной декомпрессии тонкой кишки. Недостатком метода считается нарушение носового дыхания, которое может привести к ухудшению состояния у больных с хроническими заболеваниями легких или спровоцировать развитие пневмонии.

2. Метод, предложенный J.M.Ferris и G.K.Smith в 1956 г. и подробно описанный в отечественной литературе Ю.М.Дедерером (1962), интубация тонкой кишки через гастростому, лишен этого недостатка и показан у пациентов, у которых проведение зонда через нос по каким-то причинам невозможно или нарушение носового дыхания из-за зонда повышает риск послеоперационных легочных осложнений.

3. Дренирование тонкой кишки через энтеростому, например, метод И.Д.Житнюка, который широко применялся в неотложной хирургии до появления промышленно выпускаемых зондов для назогастральной интубации. Он предполагает ретроградное дренирование тонкой кишки через подвесную илеостому. (Существует метод антеградного дренирования через еюностому по J.W.Baker , раздельное дренирование проксимальных и дистальных отделов тонкой кишки через подвесную энтеростому и их многочисленные модификации). Данные методы представляются наименее предпочтительным в силу возможных осложнений со стороны энтеростомы, опасности формирования тонкокишечного свища на месте энтеростомы и т.д.

4. Ретроградное дренирование тонкой кишки через микроцекостому (G.Sheide,) может быть использовано при невозможности антеградной интубации. Пожалуй, единственным недостатком метода является сложность проведения зонда через Баугиниеву заслонку и нарушение функции илеоцекального клапана. Цекостома после удаления зонда, как правило, заживает самостоятельно. Вариантом предыдущего способа является предложенный И.С.Мгалоблишвили (1959) метод дренирования тонкой кишки через аппендикостому.

5. Трансректальное дренирование тонкой кишки применяется почти исключительно в детской хирургии, хотя описано успешное использование этого метода у взрослых.

Устранение странгуляционной кишечной непроходимости. При узлообразовании, завороте — устранить узел, заворот; при некрозе — резекция кишки; при перитоните — кишечная стома.

При спаечной кишечной непроходимости показано пересечение спаек и устранение «двустволок». С целью профилактики спаечной болезни брюшную полость промывают растворами фибринолитиков. Наличие разлитого перитонита требует дополнительной санации и дренирования брюшной полости в соответствии с принципами лечения острого перитонита.

При оперативном лечении острой кишечной непроходимости применяется эндотрахеальный наркоз с миорелаксантами. Брюшная полость вскрывается средне-срединным доступом. Локализацию препятствия определяют по состоянию петель кишечника, которые выше препятствия раздуты, а ниже находятся в спавшемся состоянии. Необходимо осмотреть кишечник на всем протяжении, так как препятствия могут быть на различных уровнях, в нескольких местах.

Как только препятствие обнаружено, необходимо его устранить: спайки рассекают, заворот разворачивают, производят инвагинацию. Устранение обтурационной непроходимости в одних случаях достигается путем энтеротомии, в других – путем резекции кишки. После устранения причины непроходимости оценивают степень жизнеспособности кишки. Предварительно в брыжейку тонкой кишки вводят 80-100 мл 0,25% раствора новокаина, кишку обкладывают салфетками, смоченными горячим физиологическим раствором и выжидают 5-10 мин. Исчезновение цианотичной окраски кишки, появление пульсации сосудов брыжейки и активной перистальтики кишки являются свидетельством ее жизнеспособности. Нежизнеспособная кишка должна быть резецирована в пределах здоровых тканей. Учитывая, что некротические изменения появляются сначала в слизистой оболочке, а серозные покровы поражаются в последнюю очередь и могут быть мало изменены при обширном некрозе слизистой кишечника, резекция производится обязательно с удалением не менее 30-40 см приводящей петли и 15-20 см отводящей петли кишечника.Большое значение в борьбе с интоксикацией придется удалению токсичного кишечного содержимого, которое скапливается в приводящем отделе и петлях кишечника, подвергшихся странгуляции. Это эффективно достигается сцеживанием кишечного содержимого через назоинтестинальный зонд Миллера-Эбботта, либо сцеживанием его в кишку, подлежащей резекции, либо через зонд, введенный в желудок или толстую кишку. Опорожнение кишечника через энтеротомическое отверстие нежелательно, поскольку при этом можно инфицировать брюшную полость.После резекции петель тонкого и правой половины толстого кишечника между приводящим и отводящим отделами кишечника накладывают анастомоз.

У больных с острой кишечной непроходимостью, перитонитом снижение ОЦК происходит за счет плазменного компонента. Гиповолемия часто сопровождается гипопротеинемией. Она возникает в связи с потерей белка с транссудатом, поступающим в брюшную полость, в просвет и стенку кишки, а также усилением процессов катаболизма и нарушением синтеза белка. Для устранения гиповолемии наряду с искусственными коллоидами целесообразно использовать плазму и белковые препараты (альбумин, протеин). Причем чем запущеннее выглядит картина перитонита, тем больше времени требуется на проведение предоперационной подготовки.Выраженный болевой синдром купируется введением наркотических или ненаркотических анальгетиков в комбинации со спазмолитиками. При этом следует помнить, что назначение анальгетиков целесообразно согласовать с хирургом с целью недопущения смазывания клинической картины катастрофы в брюшной полости до постановки диагноза.Учитывая большую роль эпидуральной блокады в оптимизации течения анестезии и послеоперационного периода у таких больных, целесообразно выполнить пункцию и катетеризацию эпидурального пространства, если для этого нет прямых противопоказаний. Следует помнить, что на фоне гиповолемии введение в эпидуральное пространство даже тест-дозы местного анестетика может привести к значительному снижению артериального давления. Обычно к использованию этого метода прибегают уже во время операции.Тяжелые функциональные расстройства часто связаны с эндогенной интоксикацией. При остром дефиците времени в предоперационном периоде могут быть применены лишь немногие методы детоксикации. Наиболее доступным из них является форсированный диурез, к которому прибегают после коррекции гиповолемии.Премедикация, как правило, выполняется непосредственно на операционном столе, при этом следует принимать во внимание состав и количество предоперационной медикаментозной терапии.Выбор метода анестезии зависит от состояния больного, характера и продолжительности оперативного вмешательства. Непродолжительные и малотравматичные операции (например, аппендэктомия) могут быть выполнены при сохранении спонтанного дыхания. Необходимость проведения хорошей ревизии брюшной полости требует использования миорелаксации и ИВЛ.Индукция анестезии — один из наиболее опасных этапов анестезии у таких больных. В это время особенно высока опасность регургитации и критического снижения АД. Чтобы избежать миофасцикуляций и «выдавливания» содержимого желудка в ротовую полость, предпочтение следует отдавать недеполяризующим миорелаксантам. При использовании миорелаксантов деполяризующего действия обязательно проведение прекураризации. Для профилактики регургитации целесообразно также перед индукцией анестезии перевести операционный стол в положение Фовлера (с приподнятым головным концом), а сразу после введения миорелаксантов применить прием Селлика. Надавливание на гортань не прекращают до раздувания манжеты интубационной трубки.Интубацию трахеи проводят только трубкой с манжетой, раздутию которой уделяют пристальное внимание, особенно в случаях, когда предстоит проведение назогастроинтестинального зонда. При повреждении манжеты либо осуществляют переинтубацию трахеи, либо тампонаду ротоглотки марлевым тампоном.При переводе на ИВЛ следует избегать гипервентиляции и больших дыхательных объемов. Неграмотное проведение ИВЛ может способствовать развитию гипотонии за счет уменьшения пред- и повышения постнагрузки, а также резкой смены гиперкапнии на гипокапнию. Особенно это надо иметь в виду при операциях по поводу желудочно-кишечных кровотечений.

Решение об операции у больных этой категории обычно принимается не сразу. Сначала предпринимаются попытки остановить кровотечение консервативным путем. Для правильного выбора тактики большое значение имеет оценка состояния системы гемостаза. При гиперкоагуляции системная гемостатическая терапия не проводится. Остановке кровотечения способствует локальная гипотермия и управляемая гипотония, местное применение гемостатических средств (о-аминокапроновой кислоты, гемостатической губки, орошение капрофером и т.д.) Во время анестезии следует избегать средств, способных усугубить несоответствие между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла. При индукции ее предпочтение обычно отдается кетамину (2-3 мг/кг) или оксибутирату натрия (50-100 мг/кг). Действие этих препаратов подкрепляется фентанилом (3-5 мкг/кг). Введение препаратов бензодиазепинового ряда может привести к снижению АД, хотя при небольшом объеме кровопотери атаралгезия может считаться методом выбора.Обеспечение адекватной оксигенации — одно из важнейших условий проведения анестезии при кровопотере. При нестабильности гемодинамики следует отказаться от использования закиси азота. ИВЛ в таких случаях проводят чистым кислородом.Объем инфузионно-трансфузионной терапии зависит от дефицита ОЦК и нередко достигает 5-6 л за операцию. Учитывая большой объем инфузии, важно тщательно контролировать диурез. При невозможности обеспечить стабильность гемодинамики за счет темпа и объема инфузионной нагрузки, прибегают к использованию вазопрессоров. При исходной сердечной недостаточности инотропную поддержку начинают, не дожидаясь гемодинамической нестабильности.Период введения в анестезию у больных с острой кишечной непроходимостью особенно опасен из-за большой вероятности возникновения аспирации. Кроме использования описанных уже выше для ее профилактики мер, таким больным в предоперационном периоде после опорожнения желудка рекомендуется применить антацидный препарат (трисиликат магния, маалокс или гликопирролат — ввести в зонд 10 мл за 30 мин до операции). Снизить объем желудочного содержимого и повысить рН позволяет также включение в премедикацию циметидина (300 мг за 40 мин до операции)

Оценка состояния больного и подготовка к операции занимают 2—3ч в зависимости от продолжительности и тяжести кишечной непроходимости. Обычно даже осмотр больною дает представление о тяжести проявлений дегидратации. Снижение артериального давления, тахикардия, плохое наполнение вен, холодные, синюшной окраски кожные покровы, пониженный тургор кожи свидетельствуют о тяжелой степени дегидратации и гиповолемии.

При любом виде кишечной Heпpoxoдимости рекомендуется операция с обеспечением широкого доступа, который при необходимости может быть увеличен. Чаще всего производят нижнюю срединную или парамедиальную лапаротомию. При тяжелом состоянии больного в связи с острой непроходимостью кишечника операцию, как правило, выполняют в условиях эндотрахеальной общей анестезии с достаточной миорелаксацией и ИВЛ. При наличии в брюшной полости выпота необходимо его микробиологическое исследование (бактериоскопия нативного мазка и посев для определения микробной флоры и чувствительности ее к антибиотикам). Из осложнений, которые могут возникнуть во время операции при манипуляциях на кишечнике (даже при пустом желудке), следует назвать регургитацию. Для ее профилактики рекомендуется поставить толстый зонд в желудок, затем провести его через привратник и отсосать содержимое кишечника. Предоперационная гипокалиемия может быть причиной плохого восстановления самостоятельного дыхания после завершения операции. Исход операции во многом зависит oт своевременного и правильного проведения интенсивной терапии в ближайшем послеоперационном периоде В программу интенсивной терапии следует включить следующие мероприятия: 1) устранение дегидратации и гиповолемии; 2) коррекцию расстройспз электролитного обмена и КОС; 3) улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции; 4) парентеральное питание, 5) антибактериальную терапию.

Одной из особенностей послеоперационного периода при остром кишечной непроходимости является наличие пареза кишечника. В связи с этим важное значение придается мерам, направленным на опорожнение кишечника и восстановление ею перистальтики. При парезе кишечника обязательно дренирование тонкой кишки тонким двухпросветным зондом. Его проводят через носовой ход и осуществляют постоянную аспирацию содержимого и газов. В.И. Стручков и Э.В. Луцевич (1986) рекомендуют проводить постоянную аспирацию в течение 5—7 сут до уменьшения интоксикации и появления перистальтики.

Восстановление функции кишечника способствует коррекции водно-электролитных расстройств. Для стимуляции моторной функции кишечника используют паранефральную новокаиновую блокаду, антихолинэстеразные препараты (прозерин), ганглиоблокаторы (диколин, димеколин), гипертонический раствор хлористого натрия, токи Бернара, очистительные клизмы.Тяжелым больным назначают кортикостероиды для профилактики и лечения адренокортикальной недостаточности, возникающей благодаря шоку и интоксикации. После операции всем больным назначают антибиотики. Антибиотиками систематически промывают брюшную полость, если проводилось ее дренирование. Также показана антикоагулянтная терапия под контролем коагулограммы, чтобы предотвратить последствия сосудистых нарушений при ОКН.

Источник

Способы дренирования тонкой кишки

а) Показания для интубации тонкой кишки:

— Плановые: как профилактика рецидива спаечной непроходимости после обширного адгезиолизиса.

— Относительные показания: для лечения внутрибрюшных заболеваний, связанных с тяжелым параличом кишечника (например, перитонит).

— Противопоказания: изолированная, ограниченная острая обструкция единственным спаечным тяжом.

— Альтернативные операции: пликация тонкой кишки швами по Ноблю или Чайлдсу-Филлипсу (редко).

б) Предоперационная подготовка:

— Предоперационные исследования: ультразвуковое исследование, рентгенография органов брюшной полости (левое боковое положение), контрастное рентгеновское исследование (рентгеновское исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с водорастворимым контрастом).

— Подготовка пациента: назогастральный зонд, возможна эндоскопическая установка трубки в проксимальный отдел тощей кишки (позволяет избежать ручного проведения через двенадцатиперстную кишку, которое может быть травматичным, особенно после предыдущей операции на верхних отделах брюшной полости); катетеризация центральной вены, замещение объема жидкости, коррекция электролитного и кислотнощелочного баланса.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Повреждение тонкой кишки/перитонит

— Сегментарная резекция тонкой кишки

— Повторная кишечная непроходимость (в 10% случаях после первого эпизода)

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация).

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Оперативный доступ при стентировании тонкой кишки. Срединная лапаротомия, возможен доступ через старый рубец.

ж) Этапы операции:

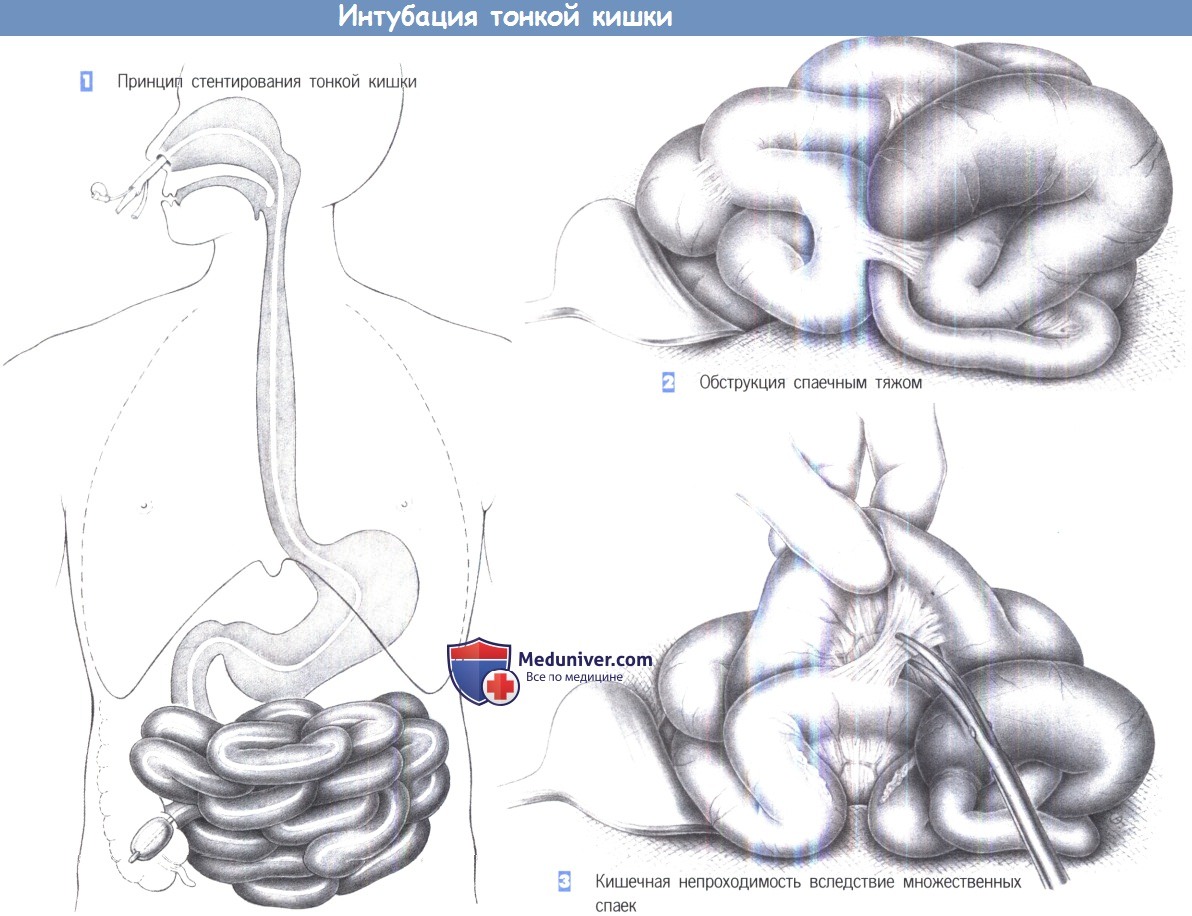

— Принцип стентирования тонкой кишки — Обструкция спаечным тяжом

— Кишечная непроходимость вследствие множественных спаек

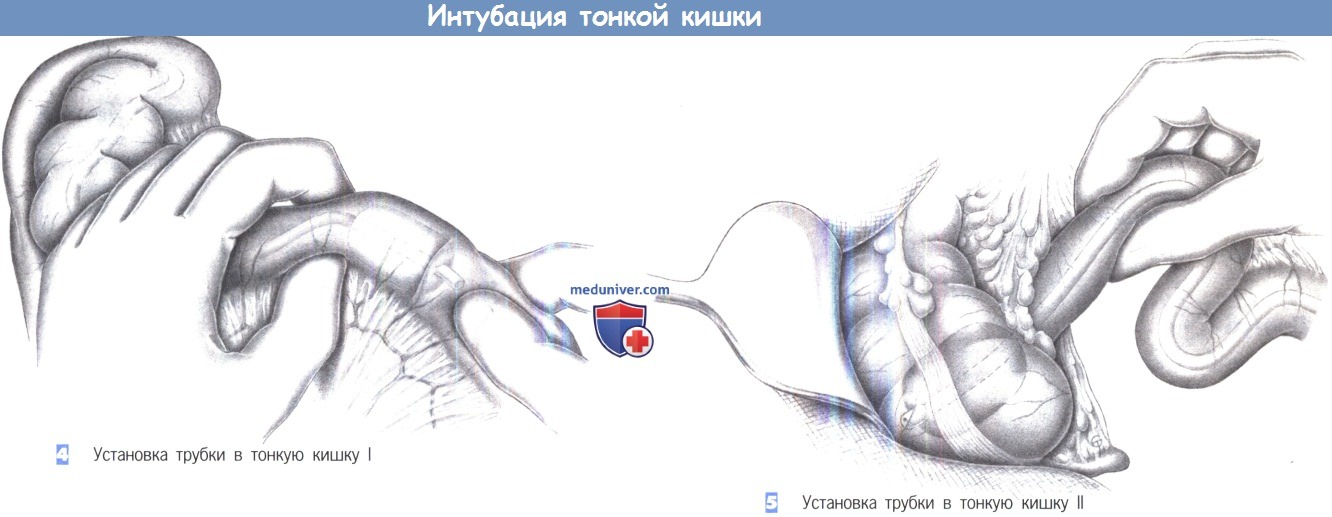

— Установка трубки в тонкую кишку I — Установка трубки в тонкую кишку II

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Кишка и сальник часто припаяны к старому рубцу. Самый легкий доступ в брюшную полость осуществляется небольшим расширением старого разреза в одном из его концов.

— Диссекция всегда продолжается от «понятного» к «непонятному».

— Когда края апоневроза идентифицированы, дальнейшее отделение внутрибрюшных органов от брюшной стенки облегчается натяжением апоневроза зажимами Микулича.

— Полный осмотр всех сегментов кишки предпринимается после разделения всех спаек: возможна перитонизация, обшивание через край или резекция.

и) Меры при специфических осложнениях. Сегменты кишки, поврежденные при разделении спаек, должны быть резецированы.

к) Послеоперационные мероприятия:

— Медицинский уход: опорожните баллон трубки на 1-й день после операции. Оставьте трубку in situ в течение 10-14 дней. Назогастральный зонд оставьте до минимизации рефлюкса; лечение прокинетиками — декспантенол, метоклопрамид; эритромицин, возможна периоперационная антибиотикотерапия.

— Возобновление питания: разрешите маленькие глотки жидкости, когда рефлюкс через назогастральный зонд станет минимальным (3-5 день); прием твердой пищи только после первого послеоперационного стула и при перистальтических шумах.

— Функция кишечника: в случае необходимости стимулируйте функцию кишечника клизмами небольшого объема.

— Активизация: сразу же.

— Физиотерапия: дыхательные упражнения.

— Период нетрудоспособности: 2-4 недели.

л) Этапы и техника интубации тонкой кишки:

1. Принцип стентирования тонкой кишки.

2. Обструкция спаечным тяжом.

3. Кишечная непроходимость вследствие множественных спаек.

4. Установка трубки в тонкую кишку I.

5. Установка трубки в тонкую кишку II.

1. Принцип интубации тонкой кишки. Показанием к разделению спаек в плановой или острой ситуации может служить хроническая боль вследствие рецидива спаечной непроходимости. Однако в плановых случаях показания должны определяться чрезвычайно консервативно, так как рецидивы возникают достаточно часто. В экстренной ситуации при кишечной непроходимости альтернативы обычно нет.

Цель операции всегда состоит в разделении спаек между петлями кишки с последующим стентированием тонкой кишки.

Стентирование длинными кишечными трубками служит как для предотвращения послеоперационной непроходимости, так и для содействия неизбежному необструктивному спаянию петель кишечника. Принцип — стентирование через носовую полость трубкой, продвигаемой до слепой кишки. Чтобы гарантированно предотвратить повторное развитие кишечной непроходимости, трубку следует оставить in situ в течение, по крайней мере, 10 дней. В случае необходимости к трубке может быть подключено аспирационное устройство; баллон опорожняется на 1-й день после операции.

Интраоперационная установка трубки облегчается ее предоперационным продвижением до связки Трейтца или за нее при помощи эндоскопа.

2. Обструкция спаечным тяжом. Брюшная полость обычно вскрывается срединным разрезом, и тонкая кишка тщательно осматривается. Место обструкции можно выявить, обнаружив расширенный престенотический сегмент кишки и постстенотический спавшийся сегмент.

Ситуация особенно проста, если соединяющий две петли изолированный спаечный тяж почти полностью закрывает промежуточный сегмент кишки, приводя к вышеупомянутой ситуации. Разделение спайки ножницами или диатермией быстро устранит обструкцию. Стентирование тонкой кишки в такой ситуации не требуется, при условии, что риск рецидива чрезвычайно низок.

3. Кишечная непроходимость вследствие множественных спаек. Однако чаще между петлями кишки образуются множественные спайки. Спайки рассекаются острым путем и в случае необходимости разделяются тупо. Необходимо освободить всю тонкую кишку от связки Трейтца до илеоцекального клапана. Во время этой манипуляции кишка должна захватываться максимально аккуратно, без раздавливания стенки избыточным воздействием зажимов. Также необходимо сохранять поверхность кишки влажной, чтобы не вызвать последующего образования спаек.

4. Введение трубки в тонкую кишку I. После полного выделения кишки из спаек и ее расправления кишка стентируется внутрипросветной трубкой для защиты от рецидива обструкций. Баллон немного наполняется (10-20 мл воздуха), и трубка бимануально продвигается через тонкую кишку. Любой анастомоз или стеноз можно пройти, опорожняя баллон. Этот маневр должен выполняться очень осторожно, чтобы избежать какого-либо повреждения тонкой кишки.

5. Введение трубки в тонкую кишку II. Трубка продвигается до слепой кишки, где она фиксируется наполненным баллоном. Тонкая кишка расправляется до полного введения трубки без сворачивания в желудке. Если трубка не достигает слепой кишки, тонкую кишку все же нужно стентировать в максимально возможной степени.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник