- Правление Владимира Мономаха (1113-1125) — основные черты, события и итоги

- Краткая биография

- Княжение Владимира Мономаха в Киеве

- Основные черты правления князя Владимира

- Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха

- Результаты правления Владимира Великого

- Сыновья Владимира Мономаха

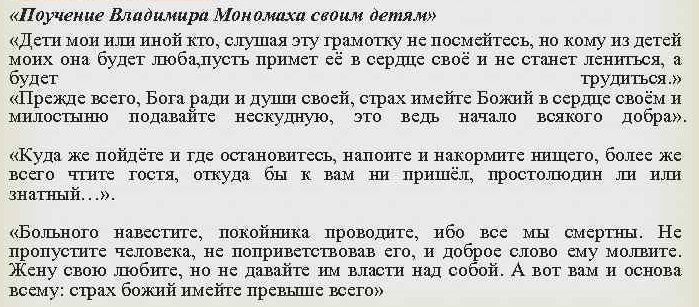

- «Поучение детям»

- Интересные факты о великом князе

- Стратегия Владимира Мономаха

- Литература

Правление Владимира Мономаха (1113-1125) — основные черты, события и итоги

Правление Владимира Мономаха на Руси ознаменовалось большими переменами, благодаря умному, опытному и храброму князю. Владимир Мономах имел достойную родословную: его дедами были знаменитый Ярослав Мудрый и император Византии Константин Мономах, а среди потомков – Ярослав Мудрый и византийский император Константин.

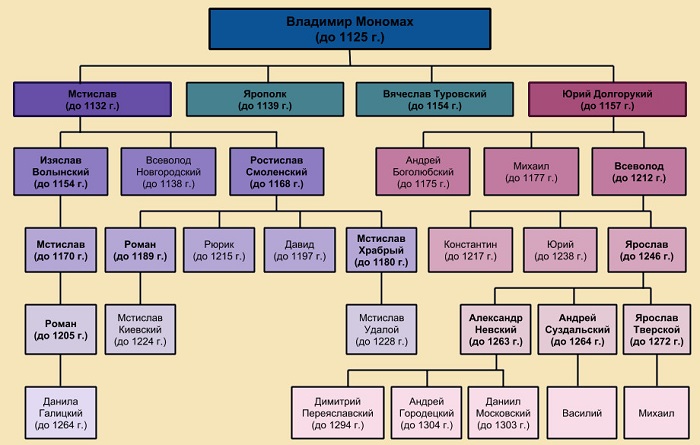

Проследить родословную можно по схеме, представленной на картинке:

Мономах прославился тем, что ему удалось объединить Русь и общими усилиями осуществить разгром половцев. На Руси, наконец-то, настал покой при его правлении. После себя оставил «Поучение детям» — литературное произведение, которое служит наставлением и сводом правил для всех потомков о правильном княжении.

Характеристика Мономаха показывает все необходимые для правителя качества, где храбрость и суровость сочетаются с мудростью и скромностью.

Краткая биография

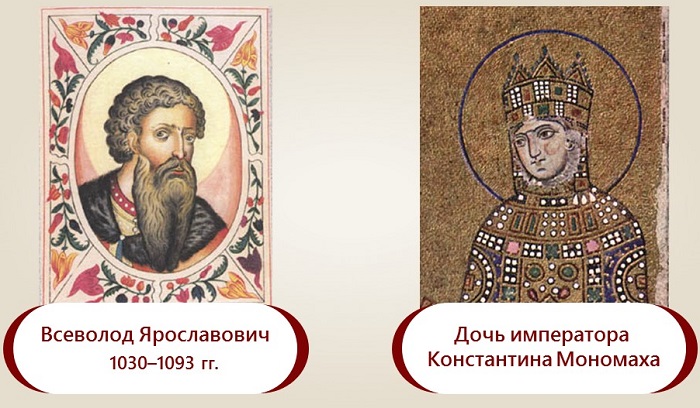

Полное имя – Владимир Всеволодович Мономах. Родился 26 мая 1053 г. в семье князя Всеволода Ярославича и Анны.

Мать была родом из Византии, являлась дочерью византийского императора Константина IX Мономаха. Владимир прозван Мономахом в честь византийских предков своей матери.

Уже с самого детства отец забирал Владимира с собой в военные походы. Первый заметный поход произошел в 1076 году против половцев.

Государь избегал серьезных разногласий с остальными князьями и старался урегулировать все мирным путем. В 1097 начинает активно вести переговоры со всеми правителями русских удельных земель о необходимости присоединения и создания одного мощного государства. Помогает каждому княжеству в борьбе с врагами.

В 1113 году занял престол великого киевского князя. Известен тем, что побил половцев, с которыми договаривался сначала мирно, потом окончательно разгромил их в бою.

В 1120 г. благодаря стараниями Мономаха с русских земель были полностью изгнаны печенеги.

Великий князь умер в 19 мая 1125 года. Останки покоятся в киевском соборе Святой Софии.

Княжение Владимира Мономаха в Киеве

Мономах не сразу после смерти отца правил и занял престол великого князя киевского. Сначала уступил его своему дяде и только после его смерти взошел на престол.

В тот год начались восстания против ростовщиков среди народа. Это событие подтолкнуло киевскую знать обратиться к Владимиру Мономаху и попросить поскорее взойти на престол и подавить восстание. Умный государь ввел новый устав, согласно которому необходимо было снизить общий долговой процент в пять раз. Народ с почестями принял нового правителя.

За годы своего правления кнзяь уделял особое внимание условиям жизни низов, принимая законы в их пользу.

Несмотря на все старания, после смерти Мономаха не удалось удержать Киевскую Русь в том же величии, что и при Великом Князе, у которого был очень большой авторитет после победы над половцами и объединения русских княжеств.

Основные черты правления князя Владимира

По мнению историков правление Мономаха было самым успешным в Киевской Руси. Связано это с тем, что помимо «кнута» государство давало и «пряник».

Самые главные и заметные черты правления Мономаха:

знаменит объединением русских земель, избавил княжества от междоусобных войн;

принял нужные для народа законы, которые повысили авторитет государя, улучшили жизнь всех слоев населения;

хорошая военная внешняя политика устрашения врагов, поэтому правление Мономаха считается самым стабильным и спокойным за историю Киевской Руси;

призывал помогать слабым, осуществлял политику помощи бедным, вдовам и сиротам;

стремление к знаниям, говорил о необходимости образования;

превозношение духовности, веры и любви к ближнему.

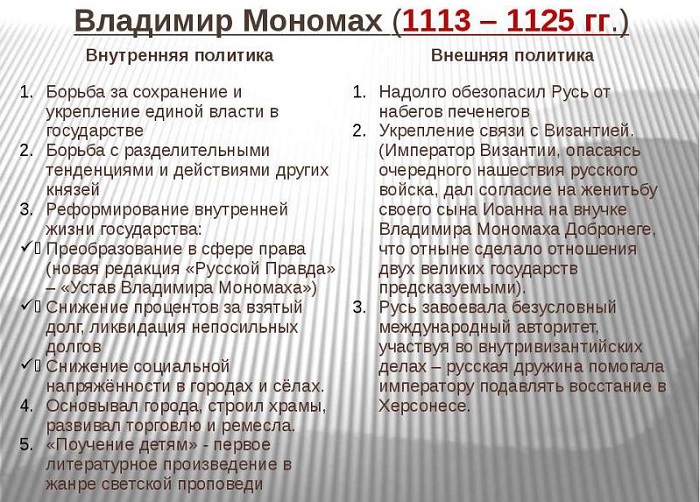

Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха

Период правления характеризуется сильной внешней и умной внутренней политикой.

Характерными чертами внутренней политики князя считается:

Объединение русских земель.

Улучшение социального и экономического состояния страны.

Создание сильного единого государства.

Именно при Владимире Мономахе была создана новая система наследования престола от отца к сыну, а не к братьям, как было прежде. Это значительно уменьшило вероятность междоусобных войн и последующего разделения государства.

Внешняя политика Мономаха был жестче. Со всеми врагами государь сначала вступал в переговоры, а если это не давало результатов, то отправлялся с армией в военные походы. Стратегический ум Мономаха помогал одерживать победу над врагами. Таким способом были разгромлены половцы и изгнаны печенеги с русских земель.

Результаты правления Владимира Великого

За годы своего правления 1113 — 1125 гг. Великий князь сделал для Руси много заметных улучшений во всех сферах жизни. Авторитет его был высоким благодаря разумной внешней и внутренней политике.

Кратко о главных результатах правления:

за указанный период провел больше 80 военных походов, целью которых был разгром вражеских войск и прекращение очагов междоусобных войн;

смог договориться со всеми остальными князьями и объединить русские княжества;

создал «Устав Владимира Мономаха», по которому принимались реформы в стране, намного улучшившие жизнь низов населения;

внес литературный вклад в виде произведения «Поучение Владимира Мономаха» со сводом проповедей для потомков;

принял новый закон в престолонаследии.

Сыновья Владимира Мономаха

Среди потомков Великого князя было немало правителей, существенно повлиявших на будущее России.

Сыновья были русскими князьями: Изяслав – курский; Святослав – смоленский и переяславский; Мстислав — великий князь киевский; Ярополк — великий князь киевский.

Сын от второго брака Юрий Долгорукий, князь суздальский и великий князь киевский, стал основателем Москвы, его потомки правили на Руси до великой смуты.

У Мономаха было много сыновей, и еще при жизни он боялся, что, не поделив земли между собой, потомки пойдут друг против друга. Чтобы предостеречь их от необдуманных действий, он написал завещание в виде поучения.

«Поучение детям»

Перед смертью князь, проведя итоги своей деятельности, создает наставление потомкам в виде произведения под названием «Поучение детям». Оно должно было помочь сыновьям справедливо и честно управлять государством.

Основные части и наставления «Поучения детям»:

Призыв правильно осуществлять власть в стране, чтить обещания, не нарушать законы, заботиться о народе русском, помогать нуждающимся.

Наставления для военных походов и сражений. Главнокомандующий войска должен быть смелым, подавать правильный пример и заряд в бою.

Не бояться смерти, быть смелым и умереть с честью.

Не пренебрегать образованием. Стремиться к знаниям.

Призыв к любви. В семье должны быть любовь и понимание. Необходимо сохранить любовь между братьями, сестрами, женами и детьми.

На основе этого произведения можно утверждать, что Владимир Мономах был честным, милосердным, любящим и храбрым человеком.

Интересные факты о великом князе

За годы жизни князя произошло много заметных и исторических событий.

С именем Владимира Мономаха связано много интересных фактов:

когда крестьяне подняли бунт против ростовщиков, Владимир Мономах включил в закон поправку, которая запрещала предавать в рабство должников;

государь был женат три раза;

внук Владимира Мономаха – Вольдемар, был королем Дании;

в первый свой военный поход князь отправился, будучи мальчиком 12-ти лет;

хотя шапка Мономаха и носит имя князя, была создана она намного позже;

великий князь прожил рекордные для той эпохи 72 года.

Источник

Стратегия Владимира Мономаха

1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif»/> Цицерон Марк Тулий (100-43 до н.э.), римский философ, оратор и государственный деятель

«Если мы хотим пользоваться миром, приходится за это сражаться», ВИЖ 1992, №6-7, с.88.

Владимир (в крещении Василий) Всеволодович Мономах — великий киевский князь (1113 — 1125), прославленный полководец и победитель половцев родился в 1053 году. Отцом его был переяславский князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого. Молодого княжича прозвали Мономахом по линии матери — принцессы Марии, дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Детство свое Владимир провел в отчем Переяславле, у самого края Дикого Поля, и атмосфера постоянной военной опасности, половецких набегов, бесчисленных схваток поблизости от знаменитых Змиевых валов, с древности ограждавших от степи русские земли, воспитывала в нем воинский дух, ненависть к насильникам-степнякам[1].

В шестнадцать лет Владимир Мономах стал князем Чернигова, одного из самых древних и сильных городов на Руси, затем сменил отца на переяславльском столе, приняв на свои плечи всю тяжесть обороны южной границы, а на склоне жизни, в шестидесятилетнем возрасте, в зените воинской славы стал великим князем в Киеве. Женат был Владимир Мономах на английской принцессе Гите, дочери короля Гарольда. Сын их Юрий Долгорукий станет в последующем родоначальником династии владимиро-суздальских князей и основателем Москвы. В сочинениях русского историка В.Н.Татищева сохранилось описание внешности Владимира Мономаха, где говорится, что был он красив лицом, глаза у него были большие, волосы рыжеватые и кудрявые, лоб высокий, борода широкая. Ростом он был не особенно высок, но крепок телом и очень силен[1].

Шло третье столетие существования Древнерусского государства. После смерти Ярослава Мудрого русская земля была разделена между его сыновьями по их относительному старшинству и по сравнительной доходности. Чем старше был князь, тем лучше и богаче давалась ему область. Когда кто-нибудь из княжеской семьи умирал, младшие родичи, получавшие землю в наследство, передвигались по ступенькам княжеской власти, зачастую из волости в волость.

Но обычный порядок княжеского владения часто нарушался гибельными ссорами князей. А в это время Причерноморье и Северный Кавказ вместо печенегов заняли половцы (кипчаки). Это произошло в середине XI века. После того, как в 1036г. у самого Киева рать Ярослава Мудрого нанесла решительное поражение печенегам и окончательно остановила их набеги, тогда в их степи с территории Северо-Западного Казахстана хлынули новые орды кочевников, более опасные для Руси. Они заняли огромную территорию, которая получила название Дешт-и-кипчак или Половецкая земля[2]. В степях, примыкавших к Черноморской луке, между Дунаем и Днепром, по обе стороны порогов, были становища приднепровских и запорожских половцев. От нижнего Днепра до Нижнего Дона, по берегам Азовского моря, расстилались владения приморских половцев. Между Северским Донцом и Тором, где стояли степные городки Шарукань, Сугров и Балин, — донецких. В бассейне Дона были вежи половцев донских. Вместе они представляли грозную военную силу. Часть печенегов отошла в Венгрию и Болгарию, где растворилась среди местного населения; другая осела на границах Руси и слилась со славянами; третья вынуждена была подчиниться новым степнякам.

Половецкое войско было организовано таким образом, чтобы совершать внезапные и разорительные набеги на южные и юго-восточные территории Древней Руси и при этом нести незначительные потери, то есть, по сути, оставаться безнаказанным. Оно состояло из легкой конницы и отличалось быстротой и ловкостью действий. На вооружении у него были луки со стрелами и сабли. Каждый половец искусно пользовался арканом. О приемах борьбы половецкого войска — «степной тактике», об их быстрых действиях и неожиданных нападениях сообщает византийский церковный писатель Евстафий Солунский: «В один миг половец близко, и вот уже нет его. Сделал наезд и стремглав, с полными руками, хватается за повод, понукает коня ногами и бичом и вихрем несется далее, как бы желая перегнать быструю птицу. Его еще не успели увидеть, а он уже скрылся с глаз»[3].

Что бы остановить новую надвигающуюся смертельную опасность для Руси от князей-правителей требовался особый тип организатора, сочетающий в себе качества и государственного деятеля, и полководца. Поэтому, несмотря на старшинство Святославичей, по смерти Святополка II, на Киевский престол благодаря больших способностей, редкого ума, храбрости, полководческого таланта, умению усмирять князей в их междоусобицах, неутомимости и авторитета в дружине и народе призван был Владимир Мономах.

Еще в 1093году Владимир Мономах, как участник одного из неудавшихся походов на половцев под руководством киевского князя Святополка Изяславича пришел к выводу, что борьба с половцами может быть успешной только при достижении единства действий всех русских князей. При этом, в схватках с таким опасным врагом, каким являлись половцы, требовалось постоянное ведение разведки, знание сильных и слабых сторон врага и высокая подготовка воевод и собственного войска. Этого не было у русских дружин, когда они подошли 26 мая к реке Стугна (приток Днепра) и неожиданно на противоположном берегу обнаружили половецкое войско, превышающее их по численности в три раза. Вместо того, чтобы лучше оценить обстановку, складывающуюся не в пользу русской рати, князь Святополк вопреки мнению Мономаха решил переправиться через р.Стугну и дать бой половцам. Половцы, разгадав замысел киевского князя, внезапно всеми силами обрушились на его полки во время форсирования ими водной преграды. Сложности, которые испытывали русские воины при форсировании полноводной от весеннего разлива реки с неразведанными бродами, и внезапная атака половцев решили исход боя не в их пользу. Половцы, разгромив вначале полк Святополка, затем по частям нанесли поражение переправлявшимся через реку полкам Владимира и Ростислава. Многие русские воины погибли в бою или утонули, погиб с ними и молодой князь Ростислав.

Тогда Владимир Мономах понял, что борьба с половцами будет длительной и жестокой и победа над смертельным врагом потребует не только усилий всей Древней Руси, но и разработки новой стратегии и тактики. Проанализировав причины неудач, он отметил тот факт, что набеги половцев, упреждающие или ответные походы русских дружин в половецкие степи для наказания кочевников, проходили в конце мая — начале июля. Владимир Мономах, решив нарушить эту традицию, на Долобском съезде князей и дружинников в 1103году предложил поход против степняков начать ранней весной, когда их кони, находящиеся в течение всей зимы на подножном корме к этому времени не наберут еще силы. На возражение некоторых дружинников о том, что весной нельзя отрывать крестьян от пашни, полководец сказал: «Дивлюсь я, дружина, что лошадей жалеете, на которых пашут! А почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерд и, приехав, половчин застрелит его из лука, а лошадь его возьмет, а в село приехав, возьмет жену его и детей его и все его имущество»[4].

Постепенно стратегия Древнерусского государства в борьбе с кочевниками с ростом полководческого таланта Мономаха стала видоизменяться. Цели ее становились более решительными. Заслуга полководца заключалась так же и в том, что он придал ей более активный характер, направив усилия всей Руси на нанесение ударов по половцам в их же степях. Таким образом, был осуществлен переход от пассивной обороны к стратегическому наступлению, к переносу войны в глубь половецких степей и из рук противника была вырвана стратегическая инициатива и все связанные с нею преимущества. Основой стратегии стала стратегическая оборона всей территории Руси с привлечением сил всех русских княжеств, а ее особенностью — ведение оборонительных по своему характеру войн в форме стратегического наступления.

Более решительные цели стратегии Мономаха требовали отказаться от оборонительной тактики, а против стремительных атак конницы степняков разработать и освоить новые способы ведения боя. Полководец решил заменить тактику пассивного отсиживания за валами, засеками и стенами крепостей, а также тактику погонь за насытившимся кровью и добычей врага тактикой нанесения упреждающих ударов по центрам его кочевий и городкам. Расчет его состоял в том, что бы не разыскивать летучие отряды половцев в их необъятных степях, расходуя порою понапрасну много сил и средств, а вынудить собраться их вместе для защиты собственных веж. Вот тогда-то и можно будет решать исход войны в больших сражениях, в «прямом бою», которого половцы не любят. К этому стремился Мономах и в этом он видел залог успеха. Конным половецким атакам полководец решил противопоставить глубокий строй пеших воинов (пешцев), прикрытых большими щитами, вооруженных длинными копьями. Ощетинившийся копьями сомкнутый строй пехоты должен был остановить атаки половецких наездников, а конница довершить их разгром. Подобно Святославу, нашедшему ранее этот способ противодействия атакам византийских катафрактов, тяжеловооруженных конных воинов, одетых в панцири, Мономах готовился применить его против половцев. Оставалось определиться с построением войска перед сражением.

В пехоте Мономах видел опору боевого порядка и первую основу войска. Она оказывала решающее влияние на ход и исход сражения. Раньше в полевых сражениях с кочевниками участвовали главным образом конные дружины, к схваткам с которыми половцы приспособились извлекать существенные выгоды для своей тактики. Они научились расстраивать ряды дружин, убивая лошадей стрелами и нападая клином тяжеловооруженных всадников. Половецкая атака разделялась, как бы на несколько последовательных ударов, каждый из которых мог сломить дух войска и сокрушить его. Мономах изменил боевой порядок, в котором основные удары половцев стала принимать на себя пешая рать. 4 апреля 1103года в сражении с приднепровскими и запорожскими половцами новый боевой порядок оправдал себя. В центре встала пешая рать: в едином сомкнутом строю стояли киевляне и черниговцы, смоляне и ростовцы, переяславцы и полочане. На флангах сосредоточились конные княжеские дружины. Когда на русский строй накатились волны половецких конных лучников и обрушили бесчисленное количество стрел, то пешие воины, прикрывшись большими щитами, выдержали атаку. Тогда половецких лучников сменили тяжеловооруженные воины в панцирях, с разящими кривыми саблями с задачей проломить строй пехоты. Но и здесь русские ратники сражались хладнокровно, принимая половцев на копья. Они разили коней и всадников, опрокидывали наездников на землю и добивали их кинжалами. Когда все же половцы прорвали первую линию копьеносцев в нескольких местах, то их приняли в топоры и кинжалы ратники задних рядов. Русский строй продолжал стоять, а половецкие ханы недоумевали, не зная, куда же направить следующие удары. Сеча поглощала все новые и новые их запасные отряды. Половцы несли впервые серьезные потери и находились в полной растерянности. Вот тогда по сигналу Мономаха в бой вступили конные дружины, ударив с флангов. Половцы дрогнули и побежали, их преследовали русские дружинники на свежих, не утомленных битвой конях. Немногим половцам удалось спастись. Во время боя и преследования было убито двадцать ханов. Полная победа была налицо.

Анализируя стратегию и тактику Владимира Мономаха, можно прийти к выводу, что они являлись не только достойными правопреемницами военного искусства Древнерусского государства и предопределившими дальнейшее его развитие, но и учитывали уже в то далекое время положительный опыт развития европейского военного искусства. Так, Владимир Мономах удачно использовал опыт сражения 1076 года с рыцарской конницей в Чехии, в котором принимал личное участие, в сражении с половцами 24 марта 1111 года на речке Сольнице (река Тор). В Чехии конницу рыцарей стойко встретили пешцы-копьеносцы в центре, а конница на флангах довершила разгром врага. Когда густые толпы половцев показались на горизонте, пуская вперед свои легкоконные разъезды, русское войско сразу приняло боевой порядок. В «челе» находился великий князь Святополк со своими киявлянами, на правовом крыле — Владимир Мономах со своими сыновьями и быстрыми конными дружинами переяславцев, ростовцев, белозерцев, смолян, на правом крыле — черниговские князья со своей конницей. Испытанный боевой строй, только с несокрушимой русской фалангой пехоты в центре и быстрыми конными дружинами на флангах. Так же спустя много лет расставит свои полки еще один славный князь-полководец из «Ярославова рода» Алексанндр Невский, который на льду Чудского озера в 1242 году одержит свою знаменитую победу над немецкими псами-рыцарями.

Коварный и опытный хан Шарукан дважды изменял тактику половцев, чтобы уйти от прямого боя, смять стремительной атакой или дезорганизовать русский строй, разметать его по полю и разбить по частям. В первом бою (к концу дня 24 марта) он отказался от обычного своего удара конным клином в «чело» и предпринял наступление по всему фронту, чтобы конные дружины князей не могли помочь пешцам своими фланговыми ударами. Натиск половцев получился достаточно мощным и одновременно пришелся на «чело» и фланги. Однако русский строй выдержал и половцы, не достигнув расчленения боевого порядка, стали увязать в нем и оказались в прямом бою, которого они так старались избежать и в котором сразу стали проигрывать и нести большие потери из-за отсутствия доспехов и неумения сражаться в тесной рукопашной схватке. Шарукан, предвидя сокрушительное поражение, повернул свою конницу обратно в степь и скрылся. Ему предстояло заново собрать свое войско и придумать новые способы своих действий. Но разведка, сторожевые разъезды и русские дружины не давали ему опомниться. Новое место сбора половцев было установлено быстро и русское войско немедленно выступили в поход к устью Сольницы. Утром 27 марта 1111 года оба войска снова встретились. На этот раз Шарукан, пользуясь численным превосходством и быстротой половецкой конницы, попытался окружить полки русских князей, чтобы со всех сторон обстреливать русских воинов из луков, нанося им тем самым большие потери и, опять-таки, не вступая с ними в прямой бой. Таким образом, половецкий хан опять стремился выиграть сражение. При этом он очень надеялся на то, что русские воины в ожидании атаки половцев будут стоять неподвижно, отдавая тем самым очень важную им инициативу.

Но на этот раз Мономах, очевидно, разгадав замысел Шарукана, не позволил взять свое войско в окружение и неожиданно двинул его навстречу врагу, чем снова навязал ему свою волю и условия прямого боя. Вновь половецкая конница вынуждена была ударить в центр русского строя, но пешцы-копьеносцы выстояли, а конные дружины нанесли мощные удары с флангов. Следует отметить, что в этом бою Владимир Мономах самую лучшую свою переяславскую дружину сохранял в резерве, удар которой разорвал кольцо окружения[5]. Она смело и удачно действовала, наводя ужас на степняков. В дальнейшем роли полководцев поменялись. Теперь уже Мономах, тесня врага, стремился как можно глубже охватить фланги и окружить его, а пытавшихся вырваться из окружения половцев, преследовать. Исход сражения был решен в пользу русского оружия. Десять тысяч воинов хана Шарукана нашли свою погибель на донском берегу и много попало в плен. Не помогли хану родные вежи и свежие половецкие силы, которые спешили на помощь, но так и остались стоять на другом берегу Дона. Видя ужасающее перед собой зрелище полного разгрома своих соплеменников, они так и не решились вступить в схватку.

Опыт многих сражений и боев со смертельными врагами Руси половцами и побед над ними позволял нашей отечественной стратегии сохранять свою преемственность, ее особенный национальный облик и дальнейшее поступательное развитие. Несмотря на отсутствие русских военно-теоретических работ, а так же тесных взаимосвязей с европейским военным искусством, он все же передавался из поколения в поколение, обогащался и показывал, что наши полководцы того времени не только не отставали в своем полководческом искусстве от европейских, но и опережали их. Об этом напишут потом, сами того не ведая, многие западные военные писатели средневековья. Так, в начале XVI века известный итальянский военный писатель Никколо Макиавелли в своем сочинении «О военном искусстве» по-своему подчеркнет значение конницы и пехоты, обобщив европейский опыт, не предполагая, что многие русские полководцы, в первую очередь такие, как Святослав и Владимир Мономах успешно освоят это значение на практике: «Конница, конечно, нужна, но все же это не первая, а вторая основа войска; она необходима и необычайно полезна для разведок, набегов и опустошения неприятельской страны, для внезапной тревоги и нападения на противника (который из-за этого должен всегда быть в состоянии боевой готовности) и для перерыва подвоза припасов. Когда же дело доходит до решительного полевого сражения, т.е. до самого существа войны и цели, ради которой вообще создаются войска, конница годится больше для преследования разбитого противника, чем для других дел, и по своей силе, конечно, далеко отстает от пехоты»[6].

Мономах отчетливо понимал роль каждого рода войск и важность их взаимодействия. Пешая рать, представляющая основную силу русского войска и способная противостоять самому мощному наезду половцев, тем не менее не годилась для стремительного рывка без поддержки сильной конницы.

Поэтому Мономах одним из первых русских князей положил начало широкого применения и легкой конницы в целях преследования разбитого противника, нанесения по нему внезапных ударов и проведения разведки.

Мономах так же, как и Святослав, добивался в походах высоких темпов передвижения. Так, в 1111г. русское войско всего за 22дня прошло свыше 500км[1]. Сам полководец был ярким примером неутомимого воина в походах. За свою жизнь он совершил двадцать «великих путей» по просторам Руси, участвовал в восьмидесяти трех походах, сменил пять удельных городов. Первый «путь» по приказу отца он совершил с дружиной в 13 лет из Переяславля в Ростов. По подсчетам академика Б.А.Рыбакова, Владимир Мономах проскакал на коне во время своих «путей» и походов не менее шестнадцати тысяч километров[2]. Что бы сохранять силу пешего войска и высокие его маршевые качества, Мономах использовал для перевозки пехотинцев ранней весной сани.

Борьба Руси с половцами была важной не только для становления государственности Древней Руси и ее безопасности, но и для развития стран западной Европы. Вот что писал по этому поводу наш известный историк В.О.Ключевский: «Эта почти двухвековая борьба Руси с половцами имеет свое значение в европейской истории. В то время, как западная Европа крестовыми походами предприняла наступательную борьбу на азиатский Восток, когда и на Пиренейском полуострове началось такое же движение против мавров, Русь своей степной борьбой прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта историческая заслуга стоила ей очень дорого: борьба сдвинула ее с насиженных днепровских мест и круто изменила направление ее дальнейшей жизни»[3].

Если провести вековые параллели нашей военной истории, то сегодня деятельность Владимира Мономаха не может не вызвать научный интерес ученых и политиков. Для выявления актуальности ее всего лишь стоит применить фразу Ключевского к нашему времени. Ровно девять веков спустя с геополитических позиций, изменится только направление левого фланга европейской экспансии, называемой в новых условиях расширением западной Европы. Это расширение теперь направлено не на азиатский восток и Пиренеи, а просто на восток и сводится к восточному продвижению блока НАТО и давлению ЕС. Россия же, как и в стародавние времена, но лишь в условиях нового типа усобиц (с бывшими братскими республиками и союзниками по Варшавскому Договору, с некоторыми субъектами РФ), по сути, в одиночестве ведет борьбу с кочевым международным терроризмом, бандитизмом, наркомафией, незаконной миграцией и контрабандой на южных границах и на Кавказе. Защищая в тяжелейших условиях свою государственность и собственную безопасность, Россия кроме всего прочего обеспечивает спокойную жизнь Европе, получая за это от европейских парламентариев вместо слов благодарности, поддержки и помощи только постоянные упреки.

Кроме полководческого таланта Владимир Мономах был наделен даром государственного и политического деятеля. Ему много удалось сделать для внутреннего устройства Древней Руси и укрепления ее государственности. Он стабилизировал внутреннее положение государства, ограничил бесконтрольную деятельность сборщиков податей и ростовщиков, что улучшило положение народа. Но главное, ему удалось преодолеть сепаратизм русских князей перед лицом внешней опасности. Став великим киевским князем, он вновь объединил Русь вокруг единого политического центра. И хотя это было временное объединение, но тем не менее восстановление политических отношений между княжествами дало в руки Владимира Мономаха значительные силы для борьбы с внешними врагами.

В организации и проведении съездов русских князей, на которых разрешались не только междоусобные споры между ними, но, главное, определялись единые силы и средства Руси для борьбы с внешними врагами, Владимир Мономах видел мощное политическое орудие укрепления государственности и выхода из кризиса его раздробленности. Сам он был инициатором и организатором четырех таких съездов: в Любече (1097г.); в Витичеве (1100г.); на Долобском озере (1103) и перед походом на половцев в 1111г. В основном эти съезды и ряд других, а также устанавливающиеся отношения между княжествами, личные общение и встречи Мономаха со многими русскими князьями и сыграли важную военно-политическую роль в укреплении государственности Руси и разработки единой стратегии и тактики борьбы с половцами.

Осенью 1097 года на съезде в укрепленном городке Любече (на Днепре), на котором собрались шесть влиятельных князей: Святополк Киевский, Владимир Мономах Переяславский (второй по значению князь на Руси, т.к. Переяславль считался вторым городом после стольного Киева), Давид Владимиро-Волынский, Олег Черниговский, Василько Теребовльский с братом, Мономах сказал главные слова: «Зачем мы губим русскую землю, учиняя распри между собою? А половцы нашу землю разоряют и рады, что между нами междоусобия. С этих пор будем единодушны и храним землю русскую, пусть каждый держит отчину свою: Святополк — Киев, Изяславлю (отчину), Владимир — Всеволожу, Давыд, Олег и Ярослав — Святославлю, а также кому раздал Всеволод города: Давыду — Владимир, Ростиславичам — Перемышль Володарю, Теребовль — Васильку». И на том целовали крест: «Если отныне кто будет против кого, на того будем все и крест честный» Сказали все: «Пусть будет на него крест честный и вся земля русская. И давши клятву, пошли каждый к себе…»[4].

Клятвы были даны, но усобицы не прекращались до тех пор, пока следующий княжеский съезд в городе Витичеве в 1100году не остановил их. На съезде удалось снова установить мир между князьями и было решено совершить поход против половцев соединенными силами. Молва об объединении русских князей и предстоящих решительных совместных действиях против общего врага разнеслась далеко за пределы Руси. Половцы, узнав об этом известии, прислали своих послов и запросили мира. Они поклялись не нарушать русских рубежей, однако осенью 1102года хан Боняк, нарушив клятву, напал на переяславские земли. Русские дружины не успели вовремя дать отпор набегу половцев и степняки скрылись с награбленной добычей в своих кочевьях. Верить клятвам половецких ханов было нельзя. Здесь же следует отметить, что некоторые авторы «новой истории» пытаются иногда стратегии древнерусских князей в борьбе с кочевниками придать обобщенно завоевательный характер, не принимая в расчет необходимости упреждающих ударов по обнаглевшим разбойникам как средства защиты и активной обороны. Для русского воина, особенно ополченца, ратное дело всегда было лишь вынужденным занятием, а не профессией.

Бой за правое дело, за родную землю являлся испытанием физических и моральных качеств воина в отличие от престижных турниров и грабительских походов, столь занимавших умы средневековых рыцарей Запада. Для Руси, которой были чужды грабительские войны, более необходим был мир и нормальные отношения с половцами.

Мономах всегда стремился к миру с кочевниками и строго, не в пример половцам, соблюдал договоры, чем вызывал иногда недовольство даже своих дружинников. При этом он в своей политике старался укрепить добрососедство брачными союзами княжеских и ханских родов. Так, своего сына Юрия (Долгорукого) Мономах женил на дочери хана. Но степняки по-прежнему уважали только силу, продолжая свои грабительские набеги на русские земли и, вынуждая Мономаха каждым своим набегом решительно применить ее.

Поэтому на Долобском озере снова собрались русские князья. На съезде, получившим свое историческое имя по названию озера, стоял главный вопрос о большом походе в половецкие степи. Владимир Мономах предложил начать его весной 1103 года, когда половцы не ожидали нападения. Было решено, что рати соберутся в Переяславле. Впервые Мономаху, отстоявшему свою точку зрения на съезде раннего весеннего похода на половцев, было и поручено ведение войны и, по сути, стать фактическим предводителем войска. Формальное руководство походом осуществлял старший брат Мономаха Святополк Киевский. Но именно князю Владимиру Переяславскому, первому из русских князей (исключение князь Святослав) предстояло реализовать на практике выбранную им стратегию и тактику борьбы со степняками.

Перед новым большим походом на половцев ранней весной 1111 года, в котором должны были участвовать рати из Киева, Смоленска, Чернигова, Новгорода-Северского и других городов, на Долобском озере снова состоялся съезд для обсуждения плана похода. Мнение воевод разделилось: одни предлагали подождать следующей весны, чтобы двинуться на Донец в ладьях и на конях, другие — повторить зимний санный поход воеводы Дмитра (зима 1109). Поход воеводы был организован по заданию Мономаха с целью не дать наиболее воинственному хану Шарукану опомниться от недавнего поражения и собраться с силами для новых набегов на южные границы Руси. Тогда пешцы в санях и дружинники быстро преодолели степи и в начале января внезапно оказались на Донце. В сражении сомкнутый строй пешцев выдержал атаку половцев, а фланговые атаки конных дружинников завершили их разгром. Тысячи кибиток и множество пленных и скота стали добычей русских воинов. Но особо важными оказались разведывательные сведения о местонахождении хана Шарукана на Дону и об установлении им взаимодействия с ханом Боняком на Днепре по подготовке нового похода на Русь. Поэтому сторонников повторения похода Дмитра поддержал Владимир Мономах и, таким образом, цели съезда были достигнуты. В конце февраля в Переяславле сошлись рати из Киева, Смоленска, Чернигова, Новгорода-Северского и прибыло много знатных русских князей, среди которых были: великий киевский князь Святополк с сыном Ярославом; сыновья Владимира Мономаха — Вячеслав, Ярополк, Юрий и Андрей; Давид Святославич Черниговский с сыновьями Святославом, Всеволодом, Ростиславом; сыновья князя Олега — Всеволод, Игорь, Святослав. 26 февраля 1111года объединенное войско выступило в поход, основными результатами которого стали взятие степного города Шарукань, победы над половцами в их городке Сугров, на р. Сольнице (р. Тор), близ устья р. Сольницы (ближе к Донскому броду) и долгожданный мир для всей Руси на долгие годы.

Несмотря на ряд последующих походов русских князей и побед, одержанных над половцами, Владимир Мономах до самых последних дней своего княжения продолжал внимательно следить за делами в Диком Поле. И не было покоя последним самым воинственным ханам половцев Шарукану, Отроку, Татару от посылаемых Мономахом ратей в их станы. В последний поход в 1120году за Дон с войском он послал своего сына князя Ярополка. Несколько дней провел князь в Диком Поле, разыскивая половецкие вежи, и вернулся на Русь с добрыми вестями — половцы откочевали прочь от русской границы. Большая половецкая орда хана Отрока — сорок тысяч всадников с женами и детьми — ушла в Грузию, где поступила на службу к грузинскому царю. Другая орда хана Татара — переселилась в Венгрию. Степь очищалась от враждебных Руси кочевых племен. Таков был основной итог ратных трудов князя Владимира Мономаха.

В народе любили и почитали великого князя. Годы его княжения стали для Руси годами покоя и благоденствия.

Доброта и политическая мудрость сочетались у него с суровостью к врагам. При Мономахе началось составление первой русской летописи — «Повести временных лет» и житий русских святых. Вместе с Нестором-летописцем Владимир Мономах был и первым русским писателем. Его «Поучение» детям — одна из лучших работ древней русской литературы. Вот как наставлял своих детей великий киевский князь Владимир Мономах: «Сироте подавайте и вдовицу оправдывайте, не давайте сильному губить человека», «Старого чтите как отца, а молодых как братьев», «А более всего чтите гостя, простолюдин ли он, знатный или посол», «Не пропустите человека, не поприветствовав его», «Жену любите, но не давайте власти над собой», «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь», «Пусть не застанет вас солнце в постели», «Бога ради, не ленитесь, молю вас, ибо только делом можно получить милость Божию».

Литература

1.Военная история отечества. С древних времен до наших дней. Т.1. / Под ред. В.А.Золотарева. — М.: Институт военной истории, «Мосгорархив», 1995, 513с.

2.История военной стратегии России / Под ред В.А.Золотарева. М.: Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000. 592с.

3.История России. — Самара: Самар. Дом печати, 1993 — 160с.

4.Каргалов В.В. Полководцы X — XVI вв. — М.: ДОСААФ, 1989. — 334с., ил.

5.Ключевский В. Курс русской истории. М., 1937. Т.1. С.289.

6.Макиавелли Н. О военном искусстве / Пер. с итал. Вступит. Ст. и примеч. Р.Светлова. — СПб.: Амфора, 1999. — 254с.

7.Разин Е.А. История военного искусства. Т.II Военное искусство феодального периода войны. — М.: Воениздат, 1957. 655с.

8.Хрестоматия по истории СССР. Т.1 С древнейших времен до конца XVII века. Сост.: В.И.Лебедев, М.Н.Тихомиров, В.Е.Сыроечковский. — М.: Учпедгиз, 1951. — 543с.

[1] История военной стратегии России. М.: Кучково поле, 2000, С.26 [2] Каргалов В.В. Полководцы…С.58 [3] Ключевский В. Курс русской истории.т.1. М.: 1937, С.289 [4] Хрестоматия по истории СССР…С.77

[1] Каргалов В.В. Полководцы…, С.59 [2] Военная история отечества. С древних времен до наших дней. Т.1, М.: Мосгорархив, 1995, С.79 [3] Каргалов В.В. Полководцы…, С.42. [4] Военная история отечества. С древних времен до наших дней…С.80 [5] Разин Е.А. История военного искусства, Т.2, М.: Воениздат, 1957, С.105 [6] Макиавелли Н. О военном искусстве. Спб.: Амфора, 1999, С.62

[1] Каргалов В.В. Полководцы X-XVI вв, М.: ДОСААФ СССР, 1989, С.58

Источник