- Общественно-политические движения: признаки, цели и примеры. Общественно-политические движения в России

- Общественно-политические организации и движения: причины появления

- Ведущие и ведомые

- Задачи общественных движений

- Готовность гражданина следовать за движением…

- Отправная точка политического движения граждан

- Признаки общественно-политических движений

- Роль общественных движений в истории Российского государства

- Обратная сторона монеты…

- Влияние политических организаций на общественное сознание

- Общественные организации и молодое поколение

- Массовые движения в круговороте современности

- Приглашение в политику

- Методы и формы влияния партий, общественно-политических организаций и движений на политическую жизнь.

Общественно-политические движения: признаки, цели и примеры. Общественно-политические движения в России

Общественно-политические движения – это эффективный способ выражения большими массами людей политических идей, взглядов и интересов. Подобная форма реализации власти способна отразить взгляды на управление государством и обществом как со стороны отдельных граждан, так и со стороны многочисленных групп.

Общественно-политические организации и движения: причины появления

Граждане активно объединяются в массовые политические течения для выражения собственных взглядов и удовлетворения интересов. Именно поэтому общественно-политические движения обладали неимоверной популярностью в период с XIX по XX в. Как правило, они представляли собой рабочие ассоциации. Главной отличительной особенностью подобного выражения народной власти является отсутствие государственности. Здесь важно провести параллель с наличием государственных партий, которые поддерживаются правительством. Лёгкость создания же общественного движения заложена в том, что процесс формирования неподконтролен органам государственной власти.

Общественно-политические движения – это устойчивые социальные течения, которые надёжно скреплены едиными общественными интересами. Каждый участник стремится достичь одну цель, которая полностью идентична цели политического течения. Солидарность участников – то, благодаря чему существует и развивается общественная волна.

Ведущие и ведомые

Наиболее активными участниками движения являются личности, неудовлетворённые действующим в стране режимом, а также ведущие борьбу против действующей системы осуществления власти. При этом лидеры не стремятся заявлять о провозглашённых взглядах законными способами. Напротив, неудовлетворённость деятельностью многих политических институтов заставляет активистов вступать на путь вражды с главой государства и политическим режимом.

Ещё одной причиной формирования противоборствующих взглядов является «пестрота» входящего состава. Любые общественно-политические организации и движения включают в себя представителей различных слоёв общественности. В одном течении возможно встретить как представителей многообразных этнических культур, так и проповедников всевозможных религиозных концепций. Единая цель политических групп способна объединить даже тех, кто не знаком с толерантностью.

Задачи общественных движений

Любые общественно-политические движения, какой бы целью они ни обладали, призваны к выполнению двух основных задач:

- Защита групповых интересов. Основа народного течения заключается в выражении политических концепций. При этом ознакомиться со взглядами гражданских масс должны как общественность в целом, так и глава государства. Кроме того, деятельность течения направлена не только на волеизъявление желаний, но также и на дальнейшее претворение их в жизнь. Последняя задача достигается либо путём революции, либо мощными реформами со стороны государственного управленца.

- Реализация демократии. Полное отречение народных масс от управления делами государства говорит об активном создании народных движений. Именно поэтому в демократичном государстве и гражданском обществе антигосударственные общественно-политические движения – это скорее редкость, нежели обыденность среди граждан. Выражение политических взглядов незаконным путём говорит об отсутствии реализации принципа демократизма – основы процветания государства и гражданского общества.

Готовность гражданина следовать за движением…

Вряд ли участник гражданского общества с первых же призывов готов последовать за политическим движением, поддерживая его идеологию и взывая к скорейшему выполнению цели. Нет. Подобное решение зависит от многих факторов, которые постепенно формируются в сознании каждого гражданина государства в зависимости от внутренней политической обстановки:

- Главнейшим фактором выступает систематическое неудовлетворение потребностей человека и интересов личности. Здесь важно учитывать то, что подобные лишения на протяжении долгого периода времени отпечатываются в общественном сознании.

- Как только появляется чётко обозначенная проблема, в сознании личности формируется огромное количество путей разрешения негативной обстановки. Как правило, достижение цели общественно-политического движения характеризуется реализацией наиболее оптимальных и удобных шагов и средств.

- С каждым днём потребность в реализации народных реформ растёт. Именно поэтому, желая внести больший вклад в улучшение условий жизни как лично для себя, своей семьи, так и общества в целом, граждане активно следуют за лидерами политических течений.

Отправная точка политического движения граждан

Месяц за месяцем сознание каждого жителя государства пропитывается противоречивыми представлениями об идеальной государственной программе. Настают трудные времена; события, требующие перемен; время приближающихся реформ… И тут наступает отправная точка формирования протестной волны.

Общественно-политические движения не возникают на ровном месте и не начинают активно реализацию своих программ по улучшению общественной жизни, нет! После того как по определённому региону проходит небольшая волна митингов схожего содержания, своё существование начинают народные фронты и массовые народные движения. Причём изначально «корень зла» зарождается внутри молодёжных организаций, профсоюзных структур, политических партий. В дальнейшем течение приобретает большие масштабы, привлекая неимоверное количество населения. Постепенно формируются программы по достижению установленной цели, выдвигается название, обозначаются лидеры.

Признаки общественно-политических движений

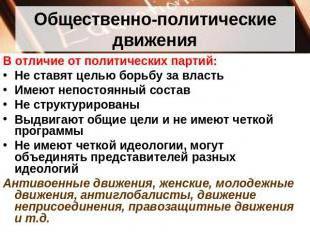

Как и любая форма власти, волеизъявление народного течения обладает множеством отличительных особенностей. Признаки общественно-политических движений:

- Отсутствие конкретных норм. Ни одно политическое движение не способно предоставить чёткий устав, регламентирующий деятельность и организующий структуру народного «ополчения». Более того, лидеры не способны представить ни одной программы, есть лишь впередиидущая цель.

- Если в партиях имеется строго определённое количество мандатов, то в общественных движениях подобного не встретишь. Чем большее количество интересуется деятельностью политического течения, тем эффективнее оно осуществляет свою деятельность. В силу «размытости» состава народных масс невозможно определить количество приверженцев той или иной идеологии или реформы.

- Отсутствие чётко обозначенной власти и центрального управления.

- Любое общественное движение придерживается принципа добровольности, на основе которого предоставляет каждому гражданину право принятия или отказа от общественной идеи.

Разумеется, это далеко не полный перечень всех признаков, которыми характеризуются общественно-политические движения. Таблица, приведенная на фото ниже, способна показать полный перечень признаков, наиболее оптимизированных для понимания и запоминания.

Роль общественных движений в истории Российского государства

Попросите рассказать про общественно-политические движения в России во второй половине 19 века любого ученика средней школы, и наверняка вы сможете получить достойный рассказ. А всё благодаря тому, что формирование различных течений нашего государства, проведение реформ, организация народных выступлений – это небольшие, но стабильные шаги в сторону справедливого государства, демократичного управления и гражданского общества.

Страницы истории предоставляют яркие примеры общественно-политических движений:

- всем известные декабристы;

- социал-демократическое движение;

- эссеры – социалисты-революционеры, главной целью которых стало свержение самодержавного правления и многие другие.

Активное формирование общественных организаций во второй половине XX века произошло из-за высокого недовольства народных масс государственным управлением. С одной стороны, изменение государственного строя насильственным путём несёт большое количество вреда для жителей страны, а с другой – это небольшие, нестабильные шаги к становлению гражданского общества.

Обратная сторона монеты…

Рассказывая про общественно-политические движения в России во второй половине 19 века, важно упомянуть о народных течениях, пользующихся популярностью по сей день. Так, например, созданные в прошлом веке союзы предпринимателей и банкиров до сих пор принимают «новобранцев» в свои ряды.

Народные движения, таким образом, способны повлиять на государственное финансирование, уведомить органы государственной власти о проблемах капиталовложения, заявить о введении дополнительных необходимых льгот, предложить решение финансовых проблем и так далее. Профессиональные союзы отстаивают права рабочих всей страны. Многие законодательные решения принимаются благодаря влиянию общественных течений. Порой народное движение, созданное несколько десятилетий назад, с каждым годом становится всё сильнее.

Влияние политических организаций на общественное сознание

Постоянство – не самый устойчивый фактор в жизни человека, именно поэтому народное сознание людей так легко поддаётся деформации. Особую роль в становлении новых принципов и идеалов играют средства массовой информации. При утверждении одних и тех же фактов, представлении их с лучшей стороны газетами, радио, телевидением человек задумывается над образом своей жизни и решает: «Пришла пора изменений!».

На протяжении долгой истории нашей страны данный лозунг неоднократно упоминался при принятии того или иного решения. Например, общественно-политические движения 19 века привлекали крестьян тем, что представители организаций разделяли труд работников. Помогая человеку в выполнении тяжёлой работы, лидеры политических течений давали доходчивое объяснение прихода лучшей жизни, если он поддержит взгляды общественности. И подобные меры влияния на сознание граждан вскоре приносили свои плоды, всё быстрее приближая к революции.

Общественные организации и молодое поколение

Несмотря на большое количество отрицательных качеств и негативное влияние на органы государственной власти, общественно-политические движения в России играют значимую роль в развитии и становлении молодого поколения.

Наверняка каждый житель СССР был октябрёнком, участвовал в работе комсомола. Благодаря деятельности подобных организаций интересы молодых людей были полностью защищены. Высокая организация и чувство долга перед Родиной вырастили мужественных молодых людей, а также добрых и отзывчивых девушек. Да и желание трудиться у ребят возникало намного чаще, нежели у современного поколения.

Массовые движения в круговороте современности

На сегодняшний день наиболее массовым общественно-политическим движением можно назвать борцов за права женщин. Также активной позицией могут похвастаться представители «зелёного» движения, борющиеся за экологическую чистоту.

Что касается государственных дел, то в силу развитости современного аппарата управления деятельность экстремистских организаций испепеляется на корню ещё в период зарождения идеи. Конституции развитых стран в качестве одного из главных естественных прав человека и гражданина провозглашают право на свободу слова. Таким образом, каждому желающему предоставляется возможность выразить своё недовольство как в официальной форме, так и путём проведения митингов.

Приглашение в политику

Многие граждане государства, в силу противоречивости взглядов на международные отношения, изъявляют большое желание поучаствовать в политике. Неимоверное число общественных движений приводит к формированию ещё большего количества политических взглядов, привлекая таким образом народные массы.

Возможность принять участие в осуществлении государственных программ предоставляется как образованным бизнесменам с двумя высшими образованиями, так и людям рабочих специальностей. В любом случае на данном этапе современности общественные движения больше характеризуются положительными качествами, нежели приносят вред обществу.

Источник

Методы и формы влияния партий, общественно-политических организаций и движений на политическую жизнь.

Наиболее распространенные способы воздействия общественных объединений на власть:

— продвижение своих представителей в органы власти и на государственную службу;

— участие в работе государственных органов (через парламентские комиссии, рабочие группы, общественные комитеты и т.п.);

— установление и поддержание личных контактов с представителями власти и госаппарата.

В странах, где развито политическое лоббирование (особенно в США), политологи много внимания уделяют изучению деятельности групп лоббирования ‑ политическому лобби, обеспечивающему защиту деловых, коммерческих национальных, корпоративных, групповых и иных интересов путем закулисной деятельности в парламенте и других государственных органах.

38.Типология политических партий и современных политических систем.

Политические партии во всём их реальном многообразии обладают не только внешне схожими функциями, но и определёнными общими чертами. Это позволяет классифицировать их по различным основаниям. В основе типологии партий могут быть такие критерии, как классовая природа, происхождение, внутренняя структура, особенности отношений членства, политические цели, и др.

Широко используется социально-классовая типология политических партий. Основной характеристикой любой политической партии является её социальная природа и провозглашаемые ею политические цели. Классовый облик определяется тем, интересы каких классов, социальных групп и слоёв она выражает, защищает и проводит в жизнь. Этим во многом обуславливаются её стратегические задачи, конкретная политическая тактика, особенности и характер руководства и др. по социально-классовому содержанию и идеологической направленности принято выделять несколько основных социально-классовых типов политических партий: коммунистическую и социал-демократическую (социалистическую) — ориентированные на рабочий класс и других трудящихся; буржуазно-демократическую — ориентированную на средний класс, мелкую и национальную буржуазию; консервативную — отражающую интересы финансово-монополистического капитала. Кроме того, есть партии выражающие интересы и других социальных групп, (“крестьянские”), социальных слоёв — (“интеллигенции”) и др.

Наиболее распространённой типологией политических партий является их классификация по “лево-центристско-правой” системе координат или “лево-центристско-правой” ориентации. Эти понятия возникли в эпоху Великой французской революции: в 1789 году депутаты Учредительного (конституционного) собрания разместились в зале заседаний так, что сторонники восстановления королевской власти оказались справа, а революционеры-республиканцы — слева от председательствующего. С тех пор носитель “левых” взглядов — это индивид, настроенный решительно, революционно, радикально, выражающий интересы бедных слоёв населения; а правый — человек, реформистских, консервативных взглядов, соответствующих поступков и действий, выступающий за защиту интересов весьма состоятельных слоёв общества. “Левыми” партиями считаются коммунистические, социалистические; левоцентристскими — социал-демократические; центристскими — крестьянские, мелкобуржуазные, экологические и др.; правоцентристскими — партии средней, национальной буржуазии; правыми — консервативные организации. “Ультралевые” — партии или люди с левацкими, революционаристскими программами, сторонники насильственных действий. “Ультраправые” — националистические, фашистские, экстремистские организации.

Разумеется, любая типология условна, но она помогает лучше ориентироваться в сложных и многообразных явлениях политической и партийной жизни общества.

Классификация партий

По классовой природе:

• рабочие: социал-демократические, коммунистические;

• буржуазные: мелкобуржуазные, национальной буржуазии, торгово-ростовщической буржуазии;

• средних слоёв: демократические;

• межклассовые: рабоче-крестьянские, интеллигенции, националистические, конфессионные, трибалистские (племенные).

По средствам политической деятельности:

• преимущественно внепарламентского действия.

По отношению к существующему общественному строю:

По типу организационной структуры:

• массовые: жёстко или гибко организованные

По месту и роли в политической системе общества:

• доминирующие (правящие или неправяище) или маловлиятельные

• левые, центристские, правые

По отношению к форме государственного устройства:

По отношению к идеологии:

• жестоко идеологизированные: ортодоксальные или неортодоксальные

• прагматические: классовые или избирательные

39. Российская многопартийность: проблемы становления и развития.

Многопартийная система в России сложилась в 1905-1908 гг. В 1916 г. насчитывалось 244 политических партий, В условиях административно-командной системы в России сложилась безальтернативная однопартийная система. В настоящее время в РФ в условиях перехода к гражданскому обществу и демократическому государству формируется многопартийность. В 1988-1991 гг. шел процесс организационного становления политических партий, выработки политических программ. Принятие в октябре 1990 г. закона “Об общественных объединениях” стимулировало формирование партий. В основной своей массе новые партии возникали как антитоталитарные и выдвигали задачи формирования правового государства, многопартийной системы, многоукладной экономики, организованного народовластия (конституционной демократии). После утраты КПСС монополии на политическую власть, ликвидации административно-командной системы в ходе реформ происходила перегруппировка политических сил, формирование новых политических блоков и объединений. Выборы в Федеральное Собрание в декабре 1993 г., и в декабре 1995 г. стимулировали дальнейший процесс оформления и размежевания политических партий и блоков. По итогам очередных выборов в Государственную Думу в декабре 1999 г. в нижнюю палату российского парламента прошли следующие политические партии и движения: КПРФ, “Единство”, “Союз правых сил”, “ЛДПР”, “Яблоко”. В настоящее время в РФ зарегистрировано более 300 партий, организаций, движений, фондов и других объединений. Однако переход от однопартийности к многопартийности идет крайне сложно и болезненно, не сформировались устойчивая партийно-политическая структура, четкое размежевание политических сил.Скорее, наоборот, процесс такого размежевания становится все более сложным и запутанным, возникают новые партии и политические течения, резко меняются очертания и облик ранее существовавших. Можно предположить, что в судьбе будущей российской многопартийной системы проявятся следующие мировые тенденции. Во-первых, упрощение партийной системы. Через блокирование на выборах постепенно создаются условия для перерастания многопартийности в двухпартийное. Во-вторых, прежнее значение партий даже в избирательных кампаниях уменьшается. Сокращается число “твердых” сторонников какой-либо партии. Все большую роль играет не партийная принадлежность, а восприятие кандидата. Основные социальные ожидания масс, адресованные российским политическим партиям, можно сформулировать следующим образом. Это потребность в стабилизации общественно-политической ситуации и удержание ее в рамках конституционно-правового развития, в нормализации процессов построения гражданского общества, преодоление сползания в корпоративизм (одна из форм авторитаризма) регионального, местнического, ведомственного и иного толка, ослабление криминального давления на власть, в обеспечении трансформации частных, групповых интересов зарождающегося гражданского общества в общие интересы государства. Однопартийная система — часть политической системы социума, состоящая из одной партии, характерна для авторитарных и тоталитарных режимов. Многопартийная система – часть политической системы социума, состоящая из двух и более партий и партийных образований, характерна для демократического режима.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник