Способы доения коров

Способы доения коров могут быть разными: естественный — сосание вымени теленком; ручной — выжимание молока из вымени руками дояра; машинный — отсасывание или выжимание молока из сосков доильным аппаратом.

При естественном способе для того, чтобы извлечь молоко, теленок вбирает сосок в рот, прижимает его к небу и создает вакуум в ротовой полости, размыкая челюсти и оттягивая язык. Этот акт может быть разделен на две фазы: активную и пассивную. В активной фазе одновременно происходят два процесса: а) создание вакуума на конце соска (в ротовой полости) и б) создание отрицательного давления внутри соска. В фазе отдыха вакуум в конце соска ослабляется по мере расслабления рта теленка. К концу каждого цикла в сосковой цистерне остается вакуум около 20 мм ртутного столба. Далее давление на основание соска ослабляется, и сосковая цистерна заполняется молоком. Затем цикл повторяется. За одну минуту можно наблюдать 100 — 120 циклов. Сосание теленком — наиболее быстрый способ эвакуации молока из молочной железы.

При ручном доении вокруг соска вакуума не создается. Молоко выводится через сосковый канал под действием высокого давления внутри сосковой цистерны, создаваемого при сжатии соска рукой (рис. 1.3).

Для этого большим и указательным пальцами выжимают молоко. Далее под давлением пальцев (среднего, безымянного и мизинца) молоко удаляется через сосковый канал, при этом сосок массажируется.

Недостатки ручного доения: 1) одновременно можно выдаивать молоко только из двух сосков, в то время как рефлекс молокоотдачи распространяется сразу на все вымя коровы; 2) поступающее в открытое ведро молоко загрязняется; 3) доение сопряжено с большими затратами труда; 4) за смену одна доярка выдаивает обычно лишь 10 — 12 коров.

Рис. 1.3 Схема доения коровы вручную

Все недостатки ручного доения устраняются при машинном доении коров. Распространено оно в большинстве крупных хозяйств. Машинное доение значительно облегчает труд доярок, повышает его производительность в несколько раз, что ведет к снижению себестоимости молока. При машинном доении получают доброкачественное молоко: оно поступает из вымени в закрытую систему и не соприкасается с внешней средой. Работа доярок при машинном доении заключается в подготовке коров к доению (обмывание, массаж вымени, сдаивание первых струек молока), надевании доильных стаканов на соски вымени, наблюдении за работой доильной машины и в своевременном ее отключении. После снятия стаканов проверяют полноту выдаивания коровы при легком массаже вымени. Иногда корову додаивают машиной после механического массажа вымени. Машинное доение коровы длится обычно 4. 7 мин, причем за 1 мин выдаивается около 2. 3 кг молока.

Машинное доение должно отвечать зоогигиеническим и зоотехническим требованиям, которые сводятся к: 1) быстроте выдаивания; 2) полноте извлечения молока; 3) равномерному выдаиванию всех сосков; 4) чистоте доения; 5) отсутствию болевых раздражений вымени; 6) недопустимости вакуума в сосках, что может привести к заболеванию вымени коровы маститом или появлению крови в молоке; 7) недопустимости наползания стаканов на соски. Работа доильного аппарата должна соответствовать физиологической норме организма коровы.

Исполнительным органом доильного аппарата служит доильный стакан, который одевается на сосок вымени. Он может быть одно- или двухкамерным. В камерах поддерживается необходимое вакууметрическое давление. Для идеальной работы доильного аппарата необходимо строгое соответствие физиологических возможностей животного параметрам машины.

Нужно, чтобы коровы были максимально стандартизированы по удою, форме и размерам вымени и сосков, скорости и равномерности молокоотдачи и устойчивости к заболеваниям, в особенности к маститам. В настоящее время дойное стадо подбирают по признаку их пригодности к машинному доению, т.е. соответствию их тому или иному типу доильного аппарата и установки.

Период времени, в течение которого осуществляется физиологически однородное воздействие машины на животное, называется тактом, а период времени, в течение которого реализуется совокупность различных тактов, называется циклом или пульсом рабочего процесса доения.

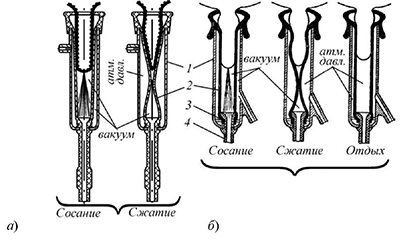

В современных конструкциях доильных аппаратов применяются двухкамерные стаканы. Двухкамерный доильный стакан состоит из двух цилиндров — наружной гильзы и сосковой резины. Они образуют две камеры — межстенную и подсосковую. Когда в обеих наступает разрежение (рис. 1.4, а), сосковая резина не испытывает деформаций, поэтому молоко под действием разности давлений внутри вымени и под соском струей вытекает в подсосковую камеру, а из нее по молочному шлангу отводится в молокоприемник. Происходит такт сосания. Через некоторое время в межстенной камере действие разрежения прекращается, и давление в ней повышается до атмосферного. Вследствие разности давлений в камерах стакана сосковая резина сжимается, сфинктер соска закрывается, истечение молока прекращается. Происходит такт сжатия. На этом рабочий цикл заканчивается; за тактом сжатия снова следует такт сосания. Чередование тактов сосания и сжатия автоматически обеспечивается работой пульсатора. Работающие по такому принципу доильные машины называются двухтактными.

Рис. 1.4 Схема работы и устройство двухкамерных доильных стаканов:

а — двухтактное доение; б — трехтактное доение; 1 — стакан; 2 — резина сосковая; 3 — кольцо; 4 — патрубок молочный

В трехтактной машине (рис. 1.4, б) в конце такта сжатия в подсосковую камеру также подается воздух, в ней создается атмосферное давление, в результате чего сосковая резина расправляется, сосок при этом не испытывает раздражения. Истечения молока в это время не происходит, сосок отдыхает, и в нем восстанавливается нормальное кровообращение. Происходит такт отдыха.

Преимущество двухтактных аппаратов — более высокая скорость доения; доильные стаканы лучше держатся на сосках вымени. Однако здесь может возникнуть опасность быстрого опорожнения молочной цистерны и распространения вакуума на внутреннюю область соска и в полость вымени, что может послужить причиной воспалительных явлений (мастита). В конце доения стаканы нередко наползают на вымя, в результате чего соски втягиваются глубоко внутрь, и тем самым ухудшаются условия как извлечения последних порций молока, так и восстановления нормального кровообращения в сосках. Такие аппараты требуют более высокой классификации дояров и строгого соблюдения правил машинного доения.

Трехтактный режим работы в большей степени отвечает физиологическим особенностям животного, нежели двухтактные: наличие такта отдыха способствует нормальному кровообращению в сосках и вымени коровы и притоку молока из вышерасположенных частей емкостной системы вымени; доильные стаканы к концу доения почти не наползают на основания сосков; незначительная передержка доильных стаканов на сосках вымени коровы не причиняет заметного вреда животному. К недостатку этих аппаратов относится несколько меньшая скорость выдаивания (по сравнению с двухтактными аппаратами).

| ||

| ||

Наш сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ., а носит исключительно информационный характер. Для получения точной информации о наличии и стоимости товара, пожалуйста, обращайтесь по нашим телефонам. В случае копирования, использования любого материала находящегося на сайте doilnye-apparaty.ru, активная ссылка обязательна, в случае печати – печатная ссылка. Копирование структуры сайта, идей или элементов дизайна сайта строго запрещено.

Права на все торговые марки, изображения и материалы, представленные на сайте, принадлежат их владельцам.,

Источник

Способы и технология доения коров

Существуют два способа доения коров — ручной и машинный.

Ручное доение проводят, применяя разные приемы: доение пальцами и доение кулаком. При доении пальцами сосок в верхней части зажимают между большим и указательным пальцами и в таком состоянии пальцы двигают вниз, выжимая молоко из соска. Такой прием имеет существенные недостатки: вызывает болевые ощущения у коров и может быть причиной травмирования слизистой оболочки соскового канала.

Доение кулаком позволяет быстро подоить корову, не причиняя ей боли, предохраняет соски от повреждений, облегчает труд доярки, так как физические усилия при этом способе равномернее распределяются на всю кисть руки. Доение кулаком проводят без смачивания сосков молоком, что предохраняет молоко от бактериального и механического загрязнения. При доении кулаком весь сосок захватывают в кулак, при этом большой палец ложится на указательный, а затем последовательно и быстро (80-100 зажимов в минуту) сжимают пальцы в кулак, начиная с верхних.

При машинном доении используют доильные аппараты, принцип действия которых основан на прерывистом высасывании молока из вымени под действием переменного вакуума.

Доильный аппарат состоит из четырех доильных стаканов, резиновых молочных и воздушных шлангов. Основными узлами доильной установки являются: вакуумный насос с двигателем, вакуумный трубопровод, приборы для регулирования режима работы и доильный аппарат.

Доильные аппараты бывают двухтактные, выполняющие такты сосания и сжатия (ДА-2, «Майга», «Стимул», «Импульс», АДУ-1-01, АДУ-1-02, Аду-1-03), и трехтактные, имеющие еще и такт отдыха (ДА-ЗМ, «Волга») Используют зарубежные аппараты фирм «ДеЛваль» (Швейцария), «Вестфалия» (Германия).

Коров доят в определенное время, установленное распорядком дня. При доении в стойлах за 1 час до начала доения коров поднимают, убирают навоз, рассыпают подстилку. Перед дойкой проверяют уровень вакуума, частоту пульсации (при необходимости регулируют), отсутствие воды в межкамерах доильных стаканов и разрывов резиновых деталей. В холодное время года доильные стаканы прогревают горячей водой.

Перед надеванием доильных стаканов сдаивают первые две-три струйки молока в специальную посуду (продолжительность операции 5-6 с), обмывают вымя чистой теплой (40-45°С) водой из разбрызгивателя или ведра (10-15 с), вытирают чистым полотенцем (6-8 с) и массажируют (15-25 с). Сдаивание первых струек молока позволяет обнаружить признаки заболевания коров маститом (наличие в молоке хлопьев, примеси крови, слизи) и других изменений.

При доении аппарат извлекает молоко из всех четырех долей одновременно, но из передних долей выдаивание происходит быстрее, так как в них образуется меньше молока, чем в задних. Однако снимать аппарат с вымени нельзя, так как молоко из задних частей вымени еще не извлечено. Передержка аппарата на передних долях вымени приводит к заболеваниям. Поэтому коровы с неравномерно развитым выменем плохо приспособлены к машинному доению. Малопригодны для машинного доения коровы с очень короткими и тонкими, длинными и толстыми сосками. В первом случае доильные стаканы плохо держатся и спадают с сосков, а во втором — очень сдавливают и травмируют их.

Заключительные операции: машинное додаивание (для этого необходимо оттянуть коллектор с доильными стаканами вниз и вперед, проводя при необходимости массаж вымени) — 30 с. Машинное додаивание коров позволяет не только увеличить количество основного удоя, но и повысить жирность молока, поскольку последние порции молока имеют жирность в 1,5. 2 раза выше, чем в основном удое.

Затем проводят отключение доильного аппарата, снятие стаканов с сосков вымени, смазывание сосков или их смачивание специальной антисептической эмульсией — З. 5с. Общее время доения и машинного додаивания составляет 4. 5 мин.

При привязном и беспривязном содержании коров применяют трехкратное или двукратное доение. Трехкратное доение по сравнению с двукратным позволяет получать удои на 5-15% выше, однако при этом на производство 1 ц молока затрачивается больше труда, рабочий день доярок более растянут. На молочных фермах применяют два типа стационарных доильных установок для доения коров в стойлах: установки со сбором молока в переносные доильные ведра (АД-100Б, ДАС-2В) и со сбором молока в молокопровод (АДМ-8А-1(100 коров), АДМ-8А-2 (200 коров)). Для доения коров на пастбищах и в летних лагерях используется установка УДС-ЗБ.

На фермах с беспривязным содержанием коров доят на установках типа «тандем», «елочка» (14 гол), «карусель» (16-40 гол)и других в специальных доильных залах. Перед доильным залом устраивают преддоильную площадку. В последние годы большую популярность в ряде стран Европы и Америке получило доение коров роботами. При этом присутствие человека при доении полностью исключается

В доильных залах при обслуживании коров выполняются следующие автоматические операции: контроль за перемещением коров; идентификация; регистрация надоев с помощью электронных счетчиков молока; доение со снятием доильного аппарата; дезинфекция вымени после доения.

После каждого доения мойку и санитарную обработку молочного оборудования, аппаратов и посуды. Оборудование моют горячим 0,5%-ным раствором моющего средства при температуре 40-45°С, после чего ополаскивают чистой теплой водой (25-30°С). Для обеззараживания оборудования и молочной посуды используют горячую воду (70-85°С), пар, растворы хлорсодержащих препаратов (хлорной извести, гипохлоритов кальция и натрия, хлорамин), дезмол (для совмещения мойки и дезинфекции) и другие жидкие щелочные и кислотные средства.

Доильные аппараты один раз в неделю разбирают и все части промывают водой и теплым моющим раствором. Один раз в месяц для удаления налета солей и щелочных растворов доильные установки промывают 1%-ным раствором соляной или уксусной кислоты и ополаскивают теплой водой.

5. Типы технологий производства говядины в специализированных мясных предприятиях

Технология мясного скотоводства включает три основных элемента:

1) воспроизводство, подсосное выращивание телят под коровами до 6-8-месячного возраста, сезонные (туровые) зимне-весенние или весенне-летние отелы и соответственно сезонная случка коров и телок;

Экономически наиболее целесообразен сезонный отел, позволяющий формировать крупные, однородные по возрасту и живой массе гурты, получать более высокие приросты при выращивании животных на племя, откорме и нагуле.

С выходом на пастбища коровы обеспечиваются биологически полноценным кормлением, пользуются неограниченным моционом, поэтому быстро повышают упитанность, активно приходят в охоту, дают высокий процент оплодотворяемости, что создает возможность получения ежегодно стабильных зимне-весенних отелов.

Лучший срок случки коров — май, июнь, июль. В этот период воспроизводительная способность у быков-производителей и коров более высокая. Лучший срок отела— январь, март, апрель.

В хозяйствах, обеспеченных пастбищами, но не располагающих достаточным количеством помещений, сроки отела следует передвинуть на вторую половину апреля и май. В этом случае коровы в зимовку вступают стельными, без телят, что позволяет содержать их в более дешевых помещениях легкого типа при меньших затратах. При весеннем отеле (на пастбищах) отход приплода почти полностью исключается.

2) выращивание достаточного количества молодняка для ремонта;

3) доращивание и интенсивный откорм сверхремонтного молодняка и выбракованного взрослого скота.

В настоящее время выделяют четыре технологии, различающиеся по специфике организационно-технологического процесса.

1. Пастбищно-стойловая технология (традиционная) является наиболее распространенной, особенно в степных, полустепных, горных и лесостепных зонах. Она характеризуется преимущественно пастбищным содержанием, зимне-весенними отелами, проводимыми в помещениях легкой конструкции («тепляках»), а при отсутствии их, весной — в загонах, оборудованных трехстенными навесами. Производственной единицей является постоянный гурт из 120-150 коров.

Отъем телят проводят осенью в возрасте 7-9 месяцев. Используют скот преимущественно калмыцкой, казахской белоголовой и герефордской пород, а также их помесей со скотом молочных и молочно-мясных пород, разводимых в данных зонах. Сверхремонтный молодняк после отъема доращивают и откармливают на площадках или с применением нагула на естественных пастбищах и заключительным откормом на площадках. Молодняк реализуют на мясо в возрасте 18-20 месяцев живой массой 400-420.

2. стойлово-пастбищная технология применяется в зонах с продолжительным стойловым периодом (Западная и Восточная Сибирь, Алтайский и Красноярский края). Животных в зимне-стойловый период на крупных фермах, где имеются необходимые производственные помещения, построенные по типовым проектам. Такие фермы могут иметь родильные отделения и помещения для содержания коров с телятами до наступления пастбищного периода или помещения, в которых осуществляются отел и последующее содержание коров с телятами.

3. технология с цеховой организацией производства. Характеризуется бригадной системой организации труда и стойлово-пастбищным содержанием маточного поголовья. Стойловый период длится 210-230, пастбищный — 135-155 дней. Технологической единицей является производственная группа из 60 коров и 60 телят, формируемая в родильном отделении и остающаяся постоянной до отъема телят в возрасте 6-8 месяцев. В пастбищный период две производственные группы соединяют вместе в гурт из 120 коров и 120 телят, который обслуживают два скотника.

Особенности технологии — осенне-весенне-зимние отелы, внутрихозяйственная специализация производства с цеховой структурой, в состав которой входят следующие цеха: отела коров и формирования производственных групп, выращивания и оценки племенных бычков, выращивания и осеменения ремонтных телок, откорма выбракованного молодняка и коров.

Технологический цикл начинают с отбора глубокостельных коров и размещения их в родильном отделении. Из растелившихся коров и их телят в течение 1-2 месяцев формируют однородную группу (60 коров и 60 телят), что позволяет правильно организовать полноценное кормление животных, своевременно проводить осеменение коров, а затем одновременный отъем всех телят, формировать однородные по живой массе и возрасту производственные группы бычков и телок и т.д.

Технология рассчитана на реализацию молодняка в возрасте 16-18 месяцев живой массой 450—500 кг.

4. технология стойлового содержания крупного рогатого скота с ограниченным пастбищным содержанием маточного поголовья применяется в зонах с большой распаханностью земель и интенсивным кормопроизводством. Характеризуется звеньевой системой организации труда, содержанием маточного поголовья преимущественно на выгульно-кормовых дворах и в помещениях облегченного типа с комплексной механизацией трудоемких процессов. Производственной единицей является постоянный гурт из 100-120 коров и 100-120 телят. Отелы круглогодовые.

Особенности технологии — четкая внутрихозяйственная специализация по репродукции телят, выращиванию ремонтных телок и нетелей, интенсивному доращиванию и откорму сверхремонтного молодняка. Технология предусматривает жесткую выбраковку 30-35% коров, интенсивное выращивание телок и осеменение их в возрасте 16-18 месяцев. Реализация молодняка в возрасте около 2 лет живой массой 600-650 кг.

Технологический процесс начинается с отбора глубокостельных коров и нетелей за 28-30 дней до отела в родильное отделение. Здесь их формируют в группы по 50 голов, в зависимости от сроков стельности, возраста и физиологического состояния. Сформированные группы размещают в секции, оборудованные двумя рядами боксов, а также секции с денниками для отела и содержания новотельных коров с телятами. При достижении телятами 17-дневного возраста коров с приплодом переводят в другое здание, в котором они находятся в течение 226-228 дней. Отъем телят проводят в возрасте 6-8 месяцев. Из телят формируют группы по 50 голов, разделенных по полу. Бычков переводят в здание для доращивания и откорма, телочек — в здание ремонтного молодняка, стельных коров — в здание для сухостойных коров, а яловых коров выбраковывают.

6. Виды откорма свиней

Факторы, влияющие на результаты откорма.

1. Генетические особенности. породы, различаются по скороспелости, откормочной и мясной продуктивности. Например, свиньи беркширской, крупной черной, северокавказской, кемеровской пород более скороспелы, чем свиньи крупной белой, уржумской пород, т.к. у них наиболее активный рост и синтез жира, и следовательно физиологическое созревание в более раннем возрасте. Свиньи этих пород быстрее осаливаются и дают более жирные туши.

2. Методы разведения. Повышение эффективности откорма и мясной продуктивности свиней методами межпородного скрещивания.

3. Условия кормления. Невозможно добиться высоких результатов при хорошем кормлении от неулучшенных, несовершенных в генетическом отношении пород, а также полностью реализовать генетический потенциал продуктивности животных культурных пород при неудовлетворительном кормлении.

4. Количество и качество корма, питательная ценность рациона и содержания свиней, качества кормов Хорошими кормами для откармливаемых свиней являются ячмень, пшеница, горох, картофель, обрат. Включение в рацион большого количества маслянистых кормов (семена подсолнечника, льна, пищевые отходы) и скармливание их в течение длительного времени приводят к ухудшению качества свинины, получению «мягкой туши» и «мажущегося сала». Во избежание несвойственного свинине запаха примерно за месяц до завершения откорма свиней из их рациона выводят рыбные отходы и муку.

5. Технология производства свинины. В практике свиноводства применяются мясной, беконный и сальный (до жирных кондиций) виды откорма.

Мясной откорм

При мясном откорме основная задача получить туши с высоким содержанием постного мяса, используемые для потребления в свежем виде, изготовления колбасных изделий, копченостей, максимально используя возможности роста свиней в более раннем возрасте.

На мясной откорм ставят молодняк после доращивания, в возрасте 3-4 мес. при живой массе 30-40 кг. Завершают откорм в возрасте 6-8 мес. при достижении животными живой массы 100-120 кг.

В первом периоде откорма среднесуточный прирост подсвинков составляет около 500 г, во втором — 700-750 г.

Решающее влияние на сроки откорма и качество продукции оказывает качество и техника кормления животных. В связи с особенностями роста молодняка при мясном откорме увеличивается потребность животных в протеине: в первые месяцы откорма в расчете на 1 ЭКЕ рациона должно приходиться 115-120 г переваримого протеина, а к концу откорма — 90-110 г, причем часть протеина откармливаемый молодняк должен получать в кормах животного происхождения. Недостаток белка в рационе является причиной задержки роста, а избыток его приводит к увеличению расхода высокобелковых кормов и удорожанию откорма.

Образующиеся в процессе распада протеина аминокислоты полнее используются для построения белка тела только в том случае, когда они находятся в достаточном количестве и нужном соотношении. В кормах для свиней чаще всего не хватает лизина, метионина и триптофана, остальные незаменимые аминокислоты находятся в достаточном количестве. Поэтому при балансировании рационов включают корма богатые белком и незаменимыми аминокислотами: зернобобовые, мясокостная, рыбная, травяная мука, обрат, шроты и жмыхи.

При составлении рационов для откармливаемого молодняка свиней следует учитывать влияние кормов на качество свинины. Условно все корма делят на улучшающие, ухудшающие и отрицательно влияющие на качество свинины. К первой группе относятся: ячмень, пшеница, горох, морковь, свекла, молочные корма; ко второй группе — овес, кукуруза, соя, отруби, картофель, жмыхи. Корма второй группы лучше скармливать в смеси с улучшающими. К третьей группе относятся: мезга, жом, барда, рыбная мука. Их следует исключать из рационов откармливаемых свиней, особенно в заключительный период откорма. В последние 2 месяца откорма из рационов следует исключить корма с высоким содержанием жира.

В настоящее время практически на всех специализированных свиноводческих комплексах при мясном откорме свиней используют полноценные комбикорма промышленного производства (СК-6 и СК-7)

Наибольшее распространение при мясном откорме получил концентратный тип кормления свиней, при котором 85—87 % составляют концентрированные корма. Применяют также смешанный тип кормления, когда в рационы свиней входят концентрированные, сочные и грубые корма, остатки технических производств и общественного питания. Структура зимнего рациона: концентраты — 60-70%, сочные корма — 25-30%, сенная мука и бобовое сено — 5% общей питательности рациона. Кроме того, свиньи должны получать минеральные вещества, витамины и белковые добавки. Все корма после их подготовки скармливают в полужидком виде. При скармливании в сухом виде больше потерь корма и он хуже поедается свиньями.

Беконный откорм

Беконный откорм является разновидностью мясного откорма. Бекон — это половина туши (беконная половинка), полученная путем разруба ошпаренной свиной туши (без головы, лопатки и нижних частей ножек) по позвоночному столбу. В процессе подготовки из нее удаляют кости позвоночника, солят и коптят. На беконный откорм ставят поросят в возрасте 2—2,5 мес с живой массой 20—25 кг. Откорм заканчивается в возрасте 6—7 мес при достижении живой массы 80—100 кг. Более интенсивное ведение откорма, а также растягивание его на более длительное время нежелательно, потому что это может привести к ухудшению качества туши.

Готовую продукцию реализуют в виде приготовленных беконных половинок. Мясо должно быть нежным бледно-розового цвета, с хорошо выраженной «мраморностью». Сало — плотное, белого цвета, хорошо выравненное, с толщиной хребтовой части от 1,5 до 3,5 см. Полутуша должна быть длинной, равномерной по ширине, с хорошо развитой средней частью и большим окороком.

Ценность бекона определяется количеством тканей в беконной половинке. Чем больше мышечной и меньше жировой и костной тканей, тем выше качество бекона.

Для производства бекона непригодны хряки или кастрированные в возрасте старше четырех месяцев боровки, супоросные или поросившиеся матки, недокормленные, конституционально ослабленные, не достигшие нормальной для своего возраста живой массы животные, а также туши, полученные от молодых свиней черной, черно-пестрой масти или белой масти с крупными черными пятнами, а также имеющих абсцессы, кровоподтеки, ссадины, царапины и другие травматические повреждения от укусов, побоев, неквалифицированной транспортировки животных.

Высокое качество бекона обеспечивают ячмень, пшеница, рожь, горох, сахарная свекла, морковь, тыква, картофель, зеленая масса, обрат. К числу кормов, улучшающих качество бекона, относятся мясная, мясокостная мука.

Примерный рацион 4-6-месячных подсвинков при беконном откорме: 50% концентратов (по общей питательности), 36% сочных кормов, 4% сенной муки и 10% обрата и других кормов животного происхождения, а также из минеральных веществ и витаминов. В первые месяцы откорма доля сочных и зеленых кормов в рационе больше, чем в конце откорма, когда содержание концентратов в рационе увеличивают до 75% (по общей питательности). При правильном кормлении убойный выход составляет 70-75%.

Источник