База знаний

Рамапитеки. В предгорьях Гималаев в Индии, Пакистане, Юго-Восточной Африке, Ближнем Востоке и Центральной Европе были найдены останки ископаемой крупной обезьяны — рамапитека (от Рама — имени одного из главных богов индийского пантеона),— по строению зубов оказавшейся промежуточной между современными человекообразными обезьянами и человеком, жившем около 8—14 млн лет назад. В это время, как показывают палеоклиматические данные, на Земле стало немного холоднее и на месте прежде необъятных тропических лесов стали возникать саванны. Именно в это время рамапитеки «вышли из леса» и стали приспосабливаться к жизни на открытом пространстве. Можно только догадываться, что послужило причиной этой экологической перестройки, возможно, поиски пищи, которой стало меньше в джунглях, или желание избегнуть каких-то сильных хищников.

На открытом пространстве потребовалась физическая перестройка организма обезьяны: преимущество получали те особи, которые могли дольше продержаться на двух ногах — в выпрямленном положении. В высокой траве для высматривания добычи и врагов такое положение тела более выгодно. И какие-то рамапитеки «встали на ноги».

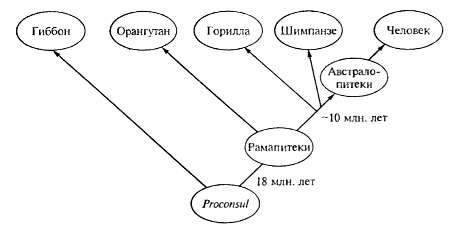

Рамапитеки представляли большую и многочисленную группу видов. В период около 10—8 млн лет назад (или раньше) немногие виды (популяции?) их должны были сделать следующий шаг, начав использовать орудия труда не от случая к случаю, а регулярно и постоянно. Возможно, что именно это обстоятельство послужило причиной возникновения нового пучка форм человекообразных существ — австралопитеков (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Возможная схема филогенеза человекообразных форм (по данным разных авторов)

Находки, сделанные главным образом в Южной Африке, позволяют представить облик существ, находившихся в основании развития линии приматов, приведшей к возникновению рода Homo. Их стали называть австралопитеками (от лат. australis — южный, pithecus — обезьяна).

Австралопитеки — сравнительно крупные существа, 20—65 кг массой, 100—150 см ростом, на коротких ногах при выпрямленном положении тела. У них получили мощное развитие мышцы ягодиц, положение затылочного отверстия было сходно с таковым человека, что также говорит о выпрямленном положении тела.

Значительное сходство с человеком у австралопитековых отмечается в строении зубов и зубной системы: клыки небольшие (отличие от всех обезьян), зубы расположены в виде широкой, как у человека, дуги. У большинства видов предкоренные зубы двубугорковые, как у человека.

Масса мозга австралопитеков была 450—550 г (средняя масса мозга горилл 460 г, но при этом надо учесть, что размеры тела у горилл много больше). Судя по внутренним слепкам мозговой полости черепа (эндокранам), при общем значительном развитии мозга выпуклости в заднем отделе височной области (характерной для человека) у австралопитеков еще не было.

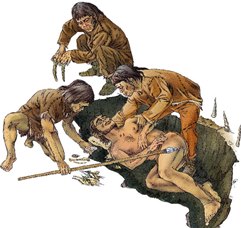

Австралопитеки — обитатели открытых пространств. Слабое развитие клыков согласуется с предположением, что функции нападения и защиты у них должны были перейти к свободным рукам. В слоях, где найдены останки австралопитековых (число находок исчисляется сотнями), обнаружены многочисленные кости мелких павианов со следами сильных раскалывающих ударов. Орудиями, которые могли нанести такие повреждения, были крупные гальки, а также длинные кости крупных копытных и челюсти других животных. Австралопитеки широко использовали как ударные орудия палки, камни, кости копытных и т. д. Охотились они и на подобных себе — на ряде найденных черепов есть явные следы ударов, и чаще эти удары приходились на левый висок жертв, т. е. австралопитеки были, как и люди, в основном правшами. Судя по строению зубной системы, эти животные были всеядными. Развитая передняя конечность с отставленным первым пальцем свидетельствует, что они могли быть способны к примитивной обработке орудий труда. Среди каких-то видов этих существ, по-видимому, началось освоение огня. Во всяком случае следы длительно существовавшего костра найдены вместе с останками прометеева австралопитека.

Судя по ископаемым находкам, они жили 8 млн — 750 тыс. лет назад.

Одновременно существовало несколько разных видов австралопитеков, различающихся по величине и телосложению, строению зубов (более травоядные и более всеядные) и распространению. Наиболее вероятным «кандидатом» в непосредственные предки ствола рода Homo, по-видимому, является менее дифференцированный афарский австралопитек (A. afarensis), останки которого найдены в Эфиопии, в слоях возраста около 3,5 млн лет. Специализированные виды австралопитеков обитали уже вместе с ранними формами человека и могли быть его жертвами. Существует предположение, что к австралопитекам могли относиться крупные мегантропы Восточной Азии, жившие, по-видимому, даже 300—400 тыс. лет назад).

Австралопитеки по многим чертам были гораздо ближе к человеку, чем современные человекообразные обезьяны; это сходство, впрочем, более выражается в строении зубной системы и типе локомоции, чем в строении мозга. Они использовали примитивные орудия, у них были свободными руки.

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Появились австралопитеки от 5 до 1 млн лет назад, и в это время Африку населял не один вид австралопитеков, а несколько. Наиболее древним считается Австралопитек афарский (Australopithecus afarensis) , остатки которого возрастом 4 — 3,2 млн лет обнаружили в Эфиопии в 1974 году четыре исследователя: французы Морис Тайеб и Ив Коппен и американцы Дональд Джохансон и Джон Калб.

Руки у Человека умелого были до колен, как у предков-австралопитеков, тело было покрыто шерстью, зато большой палец стопы не был отведён в сторону, что свидетельствует о завершении процессов перестройки скелета, связанных с прямохождением.

У первого человека были стойкие привычки: жил он на одном и том же месте по 10 — 15 лет, места изготовления орудий использовал годами, кочевником не был, но проходил большие расстояния в поисках камней, подходящих для изготовления орудий. Питался Человек умелый в основном растениями, но не брезговал падалью.

Характеризуются мощным надглазничным валиком, низким, уплощённым сводом черепа, выступающим затылком и другими примитивными чертами. Масса мозга достигала от 800 до 1000 г, что превышает минимальную массу (750 г), необходимую для развития членораздельной речи. Женщины были мельче мужчин.

Ранние архантропы изготовляли грубые каменные орудия (шельская культура), орудия поздних архантропов более совершенны (ашельская культура). Речевое общение на начальной стадии развития (отдельные звуки). Жили древнейшие люди группами («первобытное человеческое стадо»), занимались охотой и собирательством. Древнейшие люди освоили огонь и научились использовать его для приготовления пищи.

Всех древнейших людей (архантропов) объединяют в один вид — Человек прямоходящий (Homo erectus) .

Человек прямоходящий (Homo erectus) — это вид гоминид, объединяющий различные формы архантропов (древнейших людей), живших в Европе, Азии и Африке.

Индонезийских представителей данного вида называют питекантропами, восточнокитайских — синантропами, а европейских именуют гейдельбергским человеком.

Вид появился около 2 млн лет назад и имел массивный костяк, невысокий рост, узкий таз и пропорции конечностей, как у современного человека.

Поскольку женщины были мельче мужчин, это свидетельствует об ослаблении конкуренции между полами, а значит, о преимущественно групповой жизни. Подобная особенность стимулирует развитие разных способов общения. Физиологически Человек прямоходящий мог издавать членораздельные звуки.

Более 1 млн. лет назад Человек прямоходящий делал симметричные каменные рубила, которыми разделывал туши и обрабатывал дерево.

Около 500 тыс. лет назад Человек прямоходящий овладел огнём. Первые костры люди разводили, пользуясь огнём от молний или извергавшихся вулканов, а затем научились добывать огонь трением.

Обитали около 40 тыс. лет назад в основном в приледниковой зоне Западной Европы в начале оледенения. Жили, как правило, в пещерах, охотились на крупных животных, изготовляли орудия (мустьерская культура). Добывали и использовали огонь. Имеются данные о ритуальных захоронениях неандертальцев на территории Ближнего Востока.

Изготовление орудий, наличие примитивного искусства и ритуальные захоронения свидетельствуют об отсутствии резкой интеллектуальной грани между неандертальцами и современными людьми, что позволило выделить их в отдельный подвид человека разумного — Homo sapiens neanderthalensis .

Кроманьонцы отличались высоким ростом (до 190 см), большим объёмом мозга (1000 — 1600 см 3 , даже до 1800 см 3 ), широким и коротким лицом, квадратными глазницами. Занимались охотой и собирательством, строили постоянные жилища из бивней и шкур мамонтов, шили одежду. Социальная организация — родовая община.

У кроманьонцев существовали культ мёртвых, ритуальные погребения, наскальная и пещерная живопись.

Источник

Первобытное стадо

1. Происхождение человека. Проблема антропогенеза включает в себя вопросы о предках человека, факторах очеловечения, прародине человечества.

Этими вопросами интересовались издавна, и вокруг них веками шла борьба между прогрессивными и реакционными идеями. В ходе полемики созданы многочисленные теории, отвечающие на эти вопросы.

Вплоть до середины XIX в. господствовала идеалистическая теория о сотворении людей богом по его образу и подобию.

Однако уже передовые мыслители античности высказали предположение о естественном происхождении человека. Эта догадка впервые была научно обоснована Ч. Дарвином, а родословная человека дана его последователем немецким ученым Э. Геккелем. Археологические открытия конца XIX и ХХ в. подтвердили правильность их утверждений. К настоящему времени по найденным костным остаткам вымерших антропоидов (человекообразных обезьян), древнейших и древних людей примерно выявлены ступени эволюции далеких и близких предков современных людей.

В процессе антропогенеза советские исследователи выделяют три стадии (ископаемые андроиды, древнейшие и древние люди, люди современного физического вида) и в соответствии с ними два скачка, из которых первый, более важный, означает переход от первой ко второй стадии, совпадающий с началом изготовления орудий. Второй скачок связан с переходом от древних людей к людям современного физического типа.

Научно установлено, что люди произошли от ископаемых обезьян и имеют общих с современными антропоидами предков. Из современных приматов гориллы и особенно шимпанзе обнаруживают большую генеалогическую близость к людям. Родословная антропоидов идет от обнаруженных в Египте парапитека (греч: para — «возле, около», pithecos — «обезьяна») и его ближайшего потомка проплиопитека (греч. Pro — «раньше, впереди»), от которого пошли две ветви. Одна из них, боковая, привела к плиопитеку и сивапитеку. От плиопитеков (от слова «плиоцен») произошли современные гиббоны, а от сивапитеков (от названия Сиваликских гор в Индии) — орангутанги. Другая, более прогрессивная ветвь, идущая от проплиопитеков, привела к возникновению дриопитеков (греч. drio — «чаща, дремучие леса», pithecos — «обезьяна», т. е. лесные обезьяны), которые были общими предками человека и современных горилл, шимпанзе. Дриопитеки жили в Европе, Азии и Африке в позднетретичное время. Для дриопитеков характерно некоторое уменьшение размеров клыков, промежутка между ними и резцами, что отделяет их принадлежность и приближает к человеку. По своему составу дриопитеки были неоднородны. Развитие некоторых вещей дриопитеков привело к появлению современных горилл и шимпанзе, развитие других, более прогрессивных, пошло по пути очеловечения. К дриопитеку очень близка, обезьяна; названная удабнопитеком (по местности Удобно в Восточной Грузии). Одни из тех ископаемых антропоидов, которые не встали на путь очеловечения в конце третичного периода, все более приспосабливались к жизни на деревьях и остались навсегда в тропическом лесу. Биологическое развитие других обезьян пошло по линии увеличения размеров их тела. К таким обезьянам относятся яванский мегантроп, гигантроп, обнаруженный археологами на юге Китая, а также современные гориллы. В противовес эволюции мозга у них нарастала физическая сила, позволяющая им бороться за свое существование.

От прогрессивной ветви дриопитеков развился обнаруженный на севере Индии рамапитек (от «Рама» — имя героя индийской мифологии) более 6лизким к человеку, чем дриопитек. Облик рамапитека был менее звероподобным; клыки его не выдавались вперед по сравнению с остальными зубами.

Промежуточные звенья между рамапитеками и древнейшими людьми еще не найдены, но, по всей вероятности, они во многом должны походить на австралопитеков (лат. australis — «южный», греч. pithecos — «обезьяна», т. е. южная обезьяна) и в то же время быть прогрессивнее их. Ископаемые австралопитеки (найдено 30 особей), обнаруженные в Южной Африке (первая находка в 1924 г.); представлены несколькими видами: плезиантроп (греч. plesios — «близкий, соседний», anthropos — «человек», т. е. близкий к человеку), парантроп (греч. para — «возле, около», т. е. около человека), телантроп (греч. telos — «цель», т. е. человек, достигший цели в процессе эволюции), зинджантроп ( z inj — старое арабское название Восточной Африки). По мнению подавляющего большинства ученых, зинджантроп (его возраст — 1 500 000 лет) представляет собой конечное звено в развитии австралопитеков с объемом мозга в 520 см 3 и с человеческими особенностями в строении зубов.

Австралопитеки передвигались на задних конечностях, охотились на животных и питались мясной пищей. Зубы и глазницы по форме были человеческими. Клыки и челюсти у австралопитеков менее развиты чем дриопитеков и рамапитеков, что заставило их пользоваться камнями и палками для защиты и нападения. Австралопитеки не были прямыми предками гоминид (лат. hominide, от homo — «человек»), так как они, отклонившись от центральной линии в эволюции человека, по мнению одних исследователей, вымерли все, по предположению других, на какой-то ранней стадии от них отделился самый высокоразвитый вид и, развиваясь самостоятельно, привел к гоминидам.

В 1960 г. в тех же раннечетвертичных слоях Олдовайского ущелья в Танганьике, где был обнаружен зинджантроп, но на 60 см глубже, английский палеонтолог Л. Лики обнаружил кости черепа, кисти, стопы и другие части скелета более прогрессивного существа, названного презинджантропом, а впоследствии homo habilis («человек умелый»). Установлено, что презинджантроп предшествовал, а затем и жил одновременно с зинджантропом, передвигался на задник конечностях, имел больший объем мозга (670-680 см 3 ) ,чем австралопитеки и современные человекообразные обезьяны, по строению зубов и конечностей был близок к современному человеку. Л. Лики и его коллеги утверждают, что homo habilis был творцом найденных в том же слое галечных орудий и, следовательно, эоантропом (греч. Eos — «заря», anthropos — «человек», т. е. заря человека). Его возраст определен калий-аргоновым методом в 1 750 000 лет, что отодвигает историю человечества в глубь веков.

Вторая стадия в эволюции человека связана с появлением питекантропа греч. pithecos— «обезьяна», anthropos — «человек», т. е. обезьяночеловек), синантропа (лат. Sina — «Китай», т. е. китайский человек, атлантропа, рабатского, гейдельбергского человека, а также неандертальца. Питекантроп найден на острове Ява и в Африке, синантроп — в Китае (в пещере Чжоукоу-дянь), атлантроп — в Алжире, в местности Тернифин, рабатский человек — в Марокко, геидельбергский — в Германии близ Гейдельберга, неандерталец, получивший название по месту первой находки (долина Неандерталь в Германии), найден во многих местах Европы; Азии, Африки.

Всех людей второй стадии считают формирующимися людьми, называют их а. архантропами (греч. archaios—«первоначальный», anthropos — «человек», т. е. древнейшие люди) и палеоантропами (греч. palaios — «древний», anthropos — «человек», т. е. древние люди). Древними людьми называют только неандертальцев. Древнейших людей, живших в раннечетвертичное время называют также обезьянолюдьми потому, что они сохранили много черт обезьяны: низкий свод черепа, покатый лоб, мощные надбровные дуги, отсутствие подбородочного выступа, неразвитость больших пальцев рук и т. д. Однако они имели некоторые черты человека: передвигались на двух, хотя и согнутых, ногах, увеличилась вместимость черепной коробки — главный показатель эволюции гоминид. Объем мозга питекантропа в среднем равнялся 900 см 3 , синантропа — приближался к 1200 см 3 . Жили они в нижнем палеолите, питекантроп — в эпоху шелль, синантроп и гейдельбергский человек — в ашельское время, неандерталец — в эпоху мустье. О месте гейдельбергского человека в эволюции гоминид нет единства взглядов. Одни исследователи считают гейдельбергского человека предшественником синантропа, другие — его современником.

Неандерталец стоял ближе к современному человеку, был его прямым предком. По объему мозга, составлявшему примерно 1300-1400 см 3 , он лишь немного уступал современному человеку. Но мозг неандертальца по своему строению был примитивным, лобные доли невелики, основная масса головного мозга находилась в затылочной части. Однако асимметрия головного мозга, связанная с праворукостью, выражена у неандертальца более отчетливо, чем у древнейших людей. Лучше развит двигательный центр речи.

Третья стадия в эволюции гоминид связана с возникновением человека современного физического типа — неоантропа («новый человек»), или, по выражению Энгельса, готового человека, качественно отличавшегося как по своим физическим, так и по умственным способностям от древних людей. Поэтому его назвали homo sapiens («разумный человек»). Он появился в начале позднего палеолита, представлен кроманьонцем и гримальдийцем (названы по месту находок: пещера Кроманьон во Франции и грот Гримальди на берегу Средиземного горя в Италии). Человек кроманьонского типа найден также в СССР (в Костёнках около г. Воронежа, в Крыму); гримальдийского типа — в Африке, (на юге Сахары), в Палестине, в Восточной Европе (в том числе на Верхнем Дону). Объем мозга кроманьонца равен 1400-1500 см 3 . Это люди высокого роста, с прямой походкой, прямым лбом, высоким черепным сводом с резко выступающим подбородком. У них резко увеличены наиболее прогрессивные участки мозга — теменные, височные и особенно лобные доли. С развитием современного биологического типа человека процесс антропогенеза в основным завершился.

Полностью решить вопрос о движущих силах антропогенеза буржуазная наука не смогла (даже в лице выдающегося своего представителя Ч. Дарвина) в силу несовершенства ее методологии. Дарвин наибольшее значение придавал естественному и половому отбору и не учитывая социальных факторов.

Впервые на социальные факторы в эволюции гоминид обратили внимание основоположники марксизма, доказав, что процесс очеловечения не является чисто биологическим, как полагал Дарвин. Они занимались также выяснением связи и взаимосвязи биологических и социальных факторов, возникших с появлением человека. Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» доказал, что из всех социальных факторов, способствовавших очеловечению, важнейшим является труд, превративший древнейших и древних гоминид в людей современного типа. Труд, по выражению Энгельса, является первым и основным условием «всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека». Причем Энгельс пояснил, что труд человека начался с изготовления искусственных орудий. В процессе труда передние конечности постепенно превращались в руки. Таким образом, рука является продуктом и органом труда. С помощью орудий труда человек стал активнее использовать природные ресурсы для удовлетворения своих потребностей в пище. Воздействуя на окружающий мир, человек изменял свою собственную природу. Его руки становились более гибкими, осваивалось прямохождение, развивались гортань и голосовые связки. В процессе труда у людей появилась потребность сказать что-то друг другу, обменяться опытом, договориться о совместной работе.

Таким образом, труд, как показал Энгельс, а не изменение природных условий (обезлесение или горообразование) повлек за собой физиологическое развитие человека. В трудовой теории антропогенеза Энгельсом умело сочетаются биологические и социальные факторы, выделившие человека из мира животных. Биологические и социальные факторы оказывали влияние на эволюцию гоминид параллельно вплоть до появления разумного человека, но ведущая роль в этом процессе принадлежала социальным факторам, окончательно вытеснившим биологические в позднем палеолите.

По вопросу о прародине человека современные ученые придерживаются двух гипотез: африканской (выдвинута Дарвином) и южноазиатской. Обе гипотезы основываются на находках костных остатков антропоидов и гоминид в этих областях. В советской литературе наибольшим признанием пользуется гипотеза, согласно которой прародиной человека являются Южная Азия, Северо-Восточная Африка и некоторые области Юго-Восточной Европы.

Нет единства взглядов и на характер местности па прародине человека. Одни (Л. П. Сушкин, Г. Ф. Дебец) называли горный, другие (П. В. Серебровский) — равнинный ландшафт, где у антропоидов появилось прямохождение как важная предпосылка очеловечения. Третья группа ученых поддерживает гипотезу Ч. Дарвина и Ф. Энгельса, согласно которой очеловечение происходило в условиях тропического леса в связи с начавшимся трудом по производству орудий.

2. Природные условия. Орудия труда, способы добывания пищи формирующихся людей. Формирующиеся люди жили в раннем палеолите. Природные условия того времени были неодинаковыми. Их изменение объясняется оледенениями четвертичного периода, причины которых неизвестны. Некоторые ученые образование ледников связывают с поднятием суши, с изменением наклона земной оси, с уменьшением солнечной радиации. В связи с этим климат становился суровее, увеличивалась влажность, что благоприятствовало образованию ледников.

Ледники двигались с гор, от Ледовитого океана на юг, покрывая территорию в несколько миллионов квадратных километров льдом толщиной в 1-2 км. Центром оледенения была Гренландия, поэтому в Северной Америке ледником была покрыта территория в три раза большая, чем в Европе и Азии, а в Северной Азии и Сибири оледенение было слабее, чем в Европе. Ледник неоднократно увеличивался и уменьшался, подтаивая и освобождая сушу. Одни ученые (моноглациолисты, греч. monos — «один», лат. glacies — «лед») считают, что было одно оледенение с четырьмя колебаниями границ ледника; другие (полиглациолисты, греч. polus — «много») указывают на четыре отдельных оледенения, сменявшихся межледниковыми эпохами. Причем как моноглациолисты, так и полиглациолисты эпохи наступления ледника называют одними терминами: гинц, миндель, рисс, вюрм (по имени четырех альпийских швейцарских деревень, где геологи изучили ледниковые отложения). На территории нашей страны миндельскому оледенению соответствовало окское оледенение, рисскому — днепровское, вюрмскому — валдайское. Первые два оледенения (гинц, миндель) были незначительными. Они не доходили до Средней Европы. Ледниковым эпохам в тропиках соответствовал плювиальный (лат. pluvia — «дождь») период, где не было значительного понижения температуры, но выпадало много осадков (даже в Сахаре текли реки).

С появлением первых оледенений наступило некоторое похолодание. Но все же климат в Южной и Средней Европе оставался субтропическим, а в Южной Азии и Африке — тропическим. В Европе водились слоны, бегемоты, носороги Мерка, саблезубые тигры, лошади Стенона. Росли самшит, лавр, смоковницы.

В шелльскую эпоху климат был теплым, растительность вечнозеленой, водились теплолюбивые животные. Ранний ашель по природным условиям сходен с шеллем. Значительно похолодало в позднем ашеле в связи с наступлением оледенения. В мустье началось самое длительное и значительное рисское оледенение. В период максимального оледенения ледник в Европе спускался почти до линии современных городов Волгограда, Днепропетровска, Львова, Кракова, южнее Берлина и Лондона.

С наступлением ледника теплолюбивые животные частично вымерли, не выдержав холода, частично переселились на юг. Их место заняли мамонты (покрытые длинном шерстью слоны), сибирские (шерстистые) носороги, бизоны, олени, лоси и хищники (пещерные медведи, львы и т. д.). По окраинам ледника (на большей части Европы) распространилась тундровая растительность, южнее — таежные леса (исключая Апеннинский и Пиренейский полуострова).

Люди выстояли перед натиском суровой природы благодаря предшествовавшим достижениям и освоению огня. Человек стал пользоваться огнем в ашельскую эпоху. Но до эпохи мустье он использовал только природный огонь (от вулканических извержений, от пожаров), научился его поддерживать. В эпоху мустье люди освоили искусственную добычу огня путем трения дерева о дерево. С помощью выскабливания получали древесный порошок, который нагревался от трения и начинал тлеть. Затем к нему присоединяли легковоспламеняющийся трут (высушенный гриб трутник) и раздували огонь.

Древний способ получения огня требовал огромного терпения и кои. Поэтому раз добытый огонь старались поддерживать, у многих народов даже специально выделялись люди, обязанностью которых было поддержание огня. Если случайно огонь потухал, то шли к соседям за тлеющими углями, так как добывать огонь было трудно. Искусство добывания огня являлось далеко не всеобщим достоянием. Даже современные первобытные племена предпочитают сохранять, а не получать огонь всякий раз, когда он требуется. Другие способы добывания огня (высверливание, высекание из кремня и т. д.) являются более поздними.

От эпохи мустье дошли многочисленные остатки костров, что является доказательством широкого использования огня в то время. Если 6ы люди не умели тогда добывать огонь искусственным путем, то могли бы его потерять, так как жили в самое холодное и сырое время.

Значение этой победы людей над природой велико. Освоение огня, по выражению Энгельса, «впервые доставило человеку господство над определенной силой природы и тем окончательно отделило человека от животного царства». Огонь, дав человеку защиту от холода, позволил ему широко расселиться на земле, сыграл важную роль в обработке орудий труда из дерева и кости. Огонь позволил людям употреблять пищу в жареном и вареном виде, что улучшило качество пищи, сократило во времени процесс пищеварения, способствовало лучшему усвоению пищи, особенно мясной, которая оказала влияние на биохимические изменения в человеческом организме, сыгравшие большую роль, по утверждению Энгельса, в становлении человека. Огонь расширил источники питания, делая съедобным то, что без обработки на огне непригодно в пищу. Огонь служил великим средством обороны от самых страшных хищников. Все без исключения животные панически боятся огня. Человек понял значение огня, разумом победил инстинкт страха перед ним и сделал его своим орудием и оружием.

Добыча огня искусственным путем была подготовлена пред шествующим прогрессом в изготовлении орудий труда.

Орудий труда раннего палеолита найдено много. Учеными отвергнута гипотеза об изготовлении человеком многочисленных эолитов — осколков кремня часто со следами подправки острого края. Их обработку считают природной. Эолиты обнаружены в третичных и раннечетвертичных слоях.

Первыми каменными орудиями человека являются кремневые гальки и отщепы, отколотые от них и грубо обработанные техникой оббивки (первый способ обработки камня) на одном конце. Их относят к дошелльской эпохе и называют культурой оббитых галек. Они найдены в Азии и в Африке.

Шелльские орудия представляют собой в основном ручные рубила длиной до 20 см, весом около 1 кг и свыше, чаще всего миндалевидной формы, изготовленные путем техники двусторонней симметричной оббивки. Рубила имеют на верхнем широком конце пятку (для упора ладони). Нижняя часть рубила заостренная, края неровные, зигзагообразные. Ручное рубило оставалось главным орудием и в ашельское время, но края ашельских рубил прямее, острее. Эти рубила легче, они более тщательно оббиты со всех сторон. Использовались также кремневые пластины, полученные при изготовлении рубил. Ручные рубила имели универсальное назначение: ими добивали животных выкапывали клубни съедобных растений, обрабатывали дерево. Для резания, очевидно, применялись пластины.

Для мустье характерны два вида основных орудий: остроконечники и скребла, изготовленные из треугольных пластин, полученных новой техникой скола от дисковидных нуклеусов (лат. n ucleus — ядро») с помощью отбойника (камня), которым наносились удары по ядру. Орудия получались короткими и широкими. Рабочей частью остроконечника являлась острая вершина, а скребла — дуговое основание треугольной пластины. Предполагают, что остроконечники и скребла были первыми специализированными мужскими и женскими орудиями. Мужской остроконечник служил для добивания животных, обработки дерева. Женским скреблом сдирали шкуры с убитых животных, соскабливали со шкур жир, подготавливая их для одежды. В эпоху мустье появился скобель, по форме напоминающий скребло, но отличающийся от него выемкой в рабочем к основание треугольной пластины). Скобелем строгали, сдирали кору.

Чаще всего орудия делали из кремня, обладающего твердостью, свойством раскалываться на тонкие отщепы с острыми, режущими краями. В природе кремень распространен широко. В позднем мустье в виде редкого исключения орудия стали изготовлять из кости. Несколько костей, обточенных и заостренных на конце, найдено в пещере Чокурча, в 2 км от Симферополя.

Древнейшие люди были всеядными: ели растительную и мясную пищу. На заре человечества, очевидно, преобладала растительная пища, которую люди в готовом виде получали от природы. Они собирали съедобные коренья, плоды растений, грибы, личинки насекомых, ловили мелких животных. Собирательство сохранялось на протяжении всей первобытной эпохи в разной степени развития в зависимости от условий жизни. В это время все собранное шло для непосредственного употребления. Никаких запасов пищи не существовало.

Наряду с собирательством очень рано стала развиваться охота на крупных стадных животных, так как ловля мелких зверей не могла обеспечить людей мясом в значительном количестве. В шелльское и ашельское время люди охотились на теплолюбивых животных. Основным объектом охоты в мустье были мамонты, о чем говорят скопления их костей на стоянках. Охота на стадных животных производилась, вероятно, с самого начала загоном. О загонной охоте мы знаем только по этнографическим данным. Но такая охота до эпохи мустье носила примитивный, неорганизованный характер. Зачатки организованной охоты загоном в болота или к крутым обрывам прослеживаются в мустье.

Значение собирательства в мустьерское время пало в связи с резким похолоданием, изменением природных условий. Возросло значение охоты на крупных животных, дававшей людям, кроме мяса, жир, кости, шкуру. Охота на стадных животных не всегда, была успешной. Успех загонной охоты зависел не от оружия, а скорее от стечения случайных обстоятельств. Поэтому в жизни древнейших и древних людей были периоды голодовок, вызывавшие даже людоедство. Следы людоедства обнаружены у синантропов и неандертальцев. Костные остатки синантропов, носящие следы каннибализма, в двенадцати случаях из двадцати пяти принадлежат детям, чем подтверждают трагическое правило: у всех народов, переживших каннибализм, первыми жертвами его всегда были дети, затем люди преклонного возраста и больные, не способные к сопротивлению. Раздробленные кости неандертальцев найдены в пещере Крапина (Югославия). Судя по находкам человеческих костей на стоянке Афонтова гора II на реке Енисее под Красноярском, в пещере Темнота Дупка в Болгарии, людоедство продолжало существовать и в позднем палеолите. Возникновение каннибализма Энгельс непосредственно связывал с необеспеченностью древнейшего человека мясной пищей.

Частое голодание приводило к большой смертности людей. По утверждению французского антрополога А. Валлуа, из исследованных им 20 неандертальцев 55% умерло в возрасте до 21 года и только один из них дожил до 32 лет. Особенно велика была смертность среди женщин. Все изученные неандертальцы, дожившие до 31 года, являлись мужчинами.

Ученые предполагают, что до мустье люди употребляли пищу в сыром виде. В мустьерское время мясо жарили, о чем говорят следы огня на костях.

Первоначально люди не ощущали необходимости в жилье и одежде. На ночь они прятались от хищных зверей в дуплах или в густых ветвях деревьев, от ветра употребляли заслоны, осваивали пещеры. Пещеры, по мнению ученых, заселялись вне зависимости от похолодания, на что указывают заселенные пещеры в Китае (Чжоукоудянь), в Палестине. Но особенно они были оценены человеком с наступлением ледников. Наступившее похолодание в конце ашеля и в эпоху мустье заставило людей интенсивнее осваивать пещеры, населенные хищными зверями (пещерными львами, медведями). К эпохе мустье относится первый опыт создания наземных жилищ в виде простых шалашей и использования шкур животных в качестве одежды.

В эпохи шелль и ашель люди не расселялись далеко за пределы областей своего первоначального появления. Стоянки и орудия труда древнейших людей найдены в Южной Европе и на территории СССР (например, стоянки Сатани-Дар в Армении, Яштух в Абхазии, Кударо I в Осетии, Лука Врублевецкая на Украине) в Африке и Юго-Восточной Азии.

Мустьерские стоянки, встречаемые повсеместно, расположены значительно севернее шелльских и ашельских, что указывает на продвижение человека в северном направлении и на относительно большую плотность населения на земле. Стоянки мустьерской эпохи обнаружены в Англии во Франции, в Испании, Германии, Бельгии, Югославии Чехословакии, Венгрии, Швейцарии, Италии, в Африке, Палестине, Ираке, Иране, Китае, на Яве. В СССР стоянки этой эпохи открыты на Украине, в Крыму, на Кубани, на Волге, в Средней Азии и в других областях.

3. Общественные отношения людей раннего палеолита. Наши представления об общественной организации людей раннего палеолита поверхностны, так как даже самые отсталые племена, которые изучали исследователи, ушли в своем развитии очень далеко. Археологический материал указывает на то, что в местах очеловечения в начале четвертичного периода обитали редкие, изолированные группы людей, жившие в одинаковых условиях, с одинаковым образом жизни, хозяйством и культурой. Доказательством этому служит сходство древнейших орудий труда, найденных во Франции, Африке, Китае, Армении и т. д. Сходство орудий труда объясняется единством происхождения человечества. Покорение окружающей природы и приспособление к местным особенностям осуществлялось на этой ступени в малой степени. Поэтому заметных культурных различий в таких условиях быть не могло. Различия отмечены лишь в материале изготовления орудий и в объектах охоты в зависимости от окружающей природной среды. Например, шелльские люди на территории Франции изготовляли орудия главным образом из кремня, Армении — из обсидиана.

Технические достижения в тот период были незначительны, поэтому беспомощные, только что выделившиеся из животного мира первые люди не могли жить и трудиться в одиночку в окружении хищных зверей. Добывание пищи изготовление орудий труда, хранение навыков по их производству и передача опыта немыслимы без коллектива. Наиболее опытными должны быть старшие. Они выступали в качестве организаторов примитивного труда. Из их среды стихийно выделялись вожаки.

Ранний человеческий коллектив, насчитывавший от 20 до 40 человек, принято называть. Первобытным человеческим стадом. Стадами называли первые группы людей Ф. Энгельс в письме к Лаврову от 17 ноября 1875 г. и В. И. Ленин в письме к Горькому в ноябре 1913 г. Стадность унаследована людьми от своих предков — обезьян с присущим животному миру «зоологическим индивидуализмом», проявлявшимся иногда в кровавых столкновениях на основе неупорядоченных половых отношений, в людоедстве. Людоедство вызывалось трудными условиями жизни, низким уровнем развития производительных сил и низкой производительностью труда. Животным эгоизмом можно. объяснить следы насильственной смерти на некоторых черепах синантропов и на одном из черепов питекантропов.

Беспорядочные половые связи древнейших ископаемых людей называют промискуитетом (лат. promiscuus — «смешанный», «всем доступный»). В тот период существовала стадная общность жен и мужей. Брачные отношения определялись биологическим инстинктом — наследием животного прошлого. Брачных ограничений между родителями и детьми, родными братьями и сестрами не было. Кровная связь не осознавалась, счета родства не велось. Стада или независимый друг от друга образ жизни, бродили по крайне редко заселенной обширной территории с места на место в поисках пищи.

Стада архантропов с самого начала отличались от стад обезьян большей сплоченностью, необходимой для совместной защиты от хищных зверей и трудовой деятельности. Необходимым условием существования человеческого стада был труд, который при всем своем несовершенстве вносил в стадо начальные элементы производственной организации, отсутствовавшие в стаде обезьян. Труд, по, утверждению Маркса, это не только процесс, совершающийся между отдельным человеком и природой, в котором человек с помощью орудий превращал предмет труда в необходимый продукт, но и «совокупный общественный труд» всех членов общества, объединяющий трудовые процессы людей в единую систему работ.

Трудовая деятельность по мере своего усложнения вызывала все более заметные изменения в отношениях между членами стада. В отличие от растительноядных обезьян древнейшие всеядные люди возросшую потребность в мясной пище могли удовлетворить только благодаря постоянному совершенствованию навыков коллективной охоты, которая в большей степени, чем собирательство, побуждала людей изобретать новые орудия труда, вырабатывать выносливость, способствовала сплочению первобытного стада, содействовала окончательном выделению человека из мира животных. Основная линия в становлении человеческого общества заключалась, следовательно, в повышении устойчивости стад, в сплочении их членов на базе все увеличивающейся роли труда. Эта тенденция проявилась заметнее в эпоху мустье, когда более организованная охота на крупных животных позволяла обеспечивать средствами существования большие группы людей, чем в предыдущий период. Неандертальские стада насчитывали от 50 до 100 человек. Они составляли производственную и бытовую единицу. Зачатки оседлости, общий очаг и жилище, совместный труд сплачивали людей, делали более замкнутыми, обособленными. Браки заключались по-прежнему внутри стада.

В стадах архантропов и палеоантропов шел медленный процесс формирования как самого человека, так и общественных отношений по линии сознательной регламентации производственных и половых отношений, распределения пищи, взаимопомощи. Все это постепенно закреплялось в традициях и обычаях. На этот процесс положительное влияние оказывал естественный отбор, в результате действия которого выживали стада.

Регламентация половых отношений заключалась, по мнению одних ученых, во введении половых табу (полинезийское слово, означающее «нельзя»), т. е. в запрещении половых отношений на время подготовки и проведения охоты, собирательства. В дальнейшем половые отношения между людьми одного коллектива были запрещены совсем. По мнению других ученых, регламентация половых отношений заключалась в запрещении браков между старшим и младшим поколениями. Несомненно, первые шаги по урегулированию половых связей обуздывали зоологический индивидуализм древних людей и способствовали укреплению социальных связей.

Редер, Д.Г. История древнего мира. Часть 1/ Д.Г. Русин [и д.р.]. – М.: Просвещение, 1970.- 287 с.

Источник