Способы добывания пищи

Зелёные растения по способу питания — фототрофы. На свету с помощью хлорофилла растения образуют органические вещества. Многоклеточные водоросли, как и одноклеточные, поглощают минеральные питательные вещества (вода, углекислый газ, минеральные соли) всей поверхностью тела. У высших наземных растений в процессе эволюции для потребления этих же веществ сформировались две системы потребления пищи — корневая и воздушная. Образующиеся путём фотосинтеза органические вещества (сахара) вместе с поглощёнными минеральными солями преобразуются в клетках растений в углеводы, белки, нуклеиновые кислоты, липиды и другие органические соединения, которые идут на постройку тела растения.

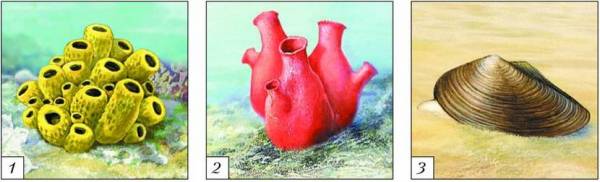

У животных (гетеротрофов) в процессе эволюции появились разные способы добывания органических веществ. Некоторые водные животные добывают пищу, процеживая воду и отделяя от неё «пищевую взвесь». Это так называемые фильтраторы. Их пища — главным образом детрит, т. е. мельчайшие остатки разложившихся растений, грибов и животных, осевшие на дно или взвешенные в толще воды вместе с содержащимися в них бактериями, простейшими и другими микроорганизмами. К фильтраторам относятся представители самых разнообразных таксономических групп: губки, ракообразные, насекомые, двустворчатые моллюски, мшанки, асцидии.

Большинство фильтраторов прикреплены к субстрату либо малоподвижны. Чтобы уловить больше питательных веществ, они расставляют своеобразные ловчие сети (венчик щупалец у актиний, венчик перистых лучей у морских лилий, пучки щетинок на верхней губе личинок комаров и др.) и своими колебательными движениями увеличивают ток воды вокруг себя. Благодаря фильтрационной деятельности этих организмов осуществляется биологическая очистка воды. Например, мидии, заселяющие 1 м 2 дна, могут профильтровать за сутки до 280 м 3 воды. Уникальную чистоту вод озера Байкал биологи объясняют фильтрационной деятельностью рачка эпишуры.

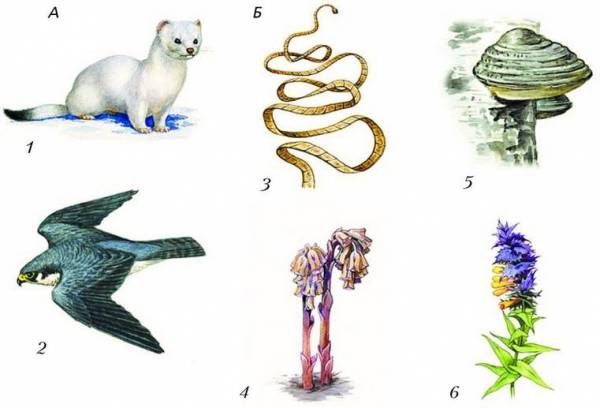

Другие животные активно захватывают пищу. Широко распространёнными способами добывания пищи у гетеротрофов и миксотрофов являются хищничество и паразитизм. Оба эти способа питания в живой природе появились с возникновением первых живых организмов на Земле. Причём хищничество в большинстве случаев способствовало морфофизиологическому прогрессу организмов. У хищников, как правило, хорошо развиты нервная система и органы чувств, позволяющие успешнее добывать пищу. А паразитический способ питания в процессе эволюции обусловил дегенеративный путь развития организмов, характеризующийся утратой ряда органов.

Особые способы добывания пищи сформировались у организмов в результате совместного существования видов в природных сообществах (биогеоценозах). Процесс эволюции обусловил многообразие коадаптивных (взаимоприспособленных) свойств у организмов: у хищника и его жертвы, у паразита и его хозяина, у растительноядного и у растений (способ наращивания биомассы) и др. Эта взаимосвязь проявилась и в особенностях пищеварительной системы у организмов, характеризующихся разным типом питания. Материал с сайта http://doklad-referat.ru

Вследствие адаптации к тому или иному способу добывания пищи у животных выработались особые приспособительные свойства. Например, мелкие млекопитающие из отряда насекомоядных животных (ёж, крот, землеройка, выхухоль) имеют длинную узкую морду. Их вытянутые вперёд резцы способны, подобно щипцам, удерживать мелкую добычу (насекомых, червей, моллюсков), а бугорчатые с острыми вершинами коренные зубы — дробить хитиновый покров насекомых и известковые раковины моллюсков. У грызунов имеется по два резца на верхней и нижней челюстях. Эти резцы хорошо развиты, лишены корней и растут в течение всей жизни, поскольку постоянно истираются твёрдой пищей (рис. 3). У псовых и кошачьих хорошо развиты клыки.

Источник

Особенности питания животных

Особенности многоклеточных организмов

К многоклеточным организмам относятся животные, растения, грибы, тело которых состоит из значительного числа клеток, тканей и органов.

Многоклеточным организмам, как и одноклеточным, присущи основные процессы жизнедеятельности: питание, дыхание, выделение, движение, раздражимость, размножение, поведение и др. Однако в отличие от одноклеточных, у которых все процессы сосредоточены в одной клетке, у многоклеточных наблюдается распределение функций между клетками, тканями, органами и системами органов. Жизнедеятельность многоклеточных напрямую зависит от бесперебойной работы их органов.

Все органы в организме многоклеточных специализированы. Одни обеспечивают дыхание, другие — пищеварение, третьи удаляют из организма ненужные продукты жизнедеятельности, четвертые осуществляют функцию воспроизведения. Все они тесно взаимосвязаны и вместе создают целостный многоклеточный организм как биосистему.

Способы добывания пищи животными

У животных в процессе эволюции появились разные способы добывания питательных веществ. Многие водные животные добывают пищу, процеживая воду и отделяя от нее пищевую взвесь. Это так называемые фильтраторы. Их пища — главным образом детрит, то есть мельчайшие остатки разложившихся растений, грибов и животных, осевшие на дно или взвешенные в толще воды вместе с содержащимися в них бактериями, простейшими и другими микроорганизмами. К фильтраторам относятся представители самых разнообразных таксономических групп: губки, мшанки, двустворчатые моллюски, ракообразные, насекомые, асцидии.

Большинство фильтраторов прикреплены к субстрату, либо малоподвижны. Чтобы уловить больше питательных веществ, некоторые виды расставляют своеобразные «ловчие сети» (венчик щупалец у актиний, венчик перистых лучей у морских лилий, пучки щетинок на верхней губе у личинок комаров и др.) и своими колебательными движениями увеличивают ток воды вокруг себя. Благодаря фильтрационной деятельности этих организмов в природе происходит биологическая очистка воды. Например, мидии, заселяющие 1 м 2 дна, могут профильтровать за сутки до 280 м 3 воды. Уникальную чистоту воды озера Байкал биологи объясняют фильтрационной деятельностью эпишуры — рачка-эндемика из низших ракообразных.

Многие животные способны активно захватывать пищу. Широко распространенными способами добывания пищи у гетеротрофов являются хищничество и паразитизм. Оба эти способа питания появились одновременно с возникновением первых живых организмов на Земле.

Хищничество встречается практически у всех типов животных: от кишечнополостных до хордовых, а также среди грибов и растений. Причем хищничество в большинстве случаев способствовало морфофизиологическому прогрессу организмов. У хищников, как правило, хорошо развиты нервная система и органы чувств, позволяющие успешнее находить пищу, имеются также специфические органы захвата и фрагментирования пищи. А паразитический способ питания в процессе эволюции обусловил дегенеративный путь развития организмов, характеризующийся утратой ряда органов.

Оба эти способа добывания пищи сформировались у организмов в древности в результате совместного существования видов в природных сообществах. Процесс эволюции обусловил многообразие коадаптивных (взаимоприспособительных) свойств организмов: хищника и жертвы, паразита и его хозяина, растительноядного животного и растения. Эта взаимосвязь проявилась и в особенностях пищеварительной системы у организмов, характеризующихся разными типами питания.

В следствии адаптации к тому или иному способу добывания пищи у животных выработались особые приспособительные свойства. Например, мелкие млекопитающие из отряда насекомоядных животных (еж, крот, землеройка, выхухоль) имеют длинную узкую морду. Их вытянутые вперед резцы способны, подобно щипцам, удерживать мелкую добычу (насекомых, червей, моллюсков и др.), а бугорчатые с острыми вершинами коренные зубы — дробить хитиновый покров насекомых и известковые раковины моллюсков. У грызунов имеется по два больших резца на верхней и нижней челюсти. Эти резцы лишены корней и растут в течение всей жизни, поскольку постоянно истираются твердой пищей. Хорошо развиты клыки у псовых и кошачьих.

Пищеварительная система животных

В ходе эволюции у животных сформировалась система взаимодействующих пищеварительных органов. При этом основные отделы пищеварительного тракта дифференцировались на участки, обеспечивающие наиболее полное расщепление и всасывание пищи. Появились специализированные пищеварительные железы.

Самая высокая степень дифференциации пищеварительной системы наблюдается у хордовых. Большинство хордовых имеют челюсти и зубы, что обеспечивает захват, удержание и механическую обработку пищи (у млекопитающих). Стенки желудка имеют развитую мускулатуру, с помощью которой происходит перемешивание, а у птиц еще и перетирание пищи. Кишечник подразделен на отделы: тонкую кишку, толстую кишку и заднюю (прямую) кишку, либо открывающуюся в клоаку, как у земноводных, пресмыкающихся, птиц, либо заканчивающуюся анальным отверстием, как у большинства рыб и млекопитающих. Эпителий кишечника содержит пищеварительные и слизистые железы, выделяющие особый секрет (муцин), который предотвращает самопереваривание тканей стенок кишечной трубки и придает влажность ее поверхности.

Химическая обработка, или переваривание, пищи происходит главным образом в передних отделах кишечника, а всасывание — в его средней и задней частях.

Процесс переваривания регулируется комплексом пищеварительных ферментов печени и поджелудочной железы, протоки которых открываются в переднюю часть тонкой кишки. Всасывающая поверхность, особенно у птиц и млекопитающих, увеличена за счет развития мелких складок слизистой поверхности кишки или образования мелких выростов — ворсинок. В ротовой полости млекопитающих находятся слюнные железы, секрет которых увлажняет слизистую оболочку рта и смачивает пищу, облегчая ее проглатывание, а на языке расположены вкусовые и осязательные тельца. Кроме того, слюна млекопитающих содержит пищеварительные ферменты, расщепляющие углеводы.

У травоядных животных, питающихся трудноперевариваемой растительной пищей, содержащей много клетчатки (целлюлозы), в ходе эволюции выработались особые способы ее усвоения, так как в желудочно-кишечном тракте большинства травоядных не оразуется фермент целлюлаза, расщепляющий целлюлозу до глюкозы. Поэтому наиболее распространенным способом является наполнение кишечника симбионтами — микроорганизмами, способными сбраживать целлюлозу и превращать ее в пригодную для всасывания глюкозу. Так переваривают целлюлозу многие млекопитающие. Например, у жвачных животных отряда парнокопытных симбионты (бактерии и инфузории, расщепляющие целлюлозу) локализуются в передней части пищеварительного тракта, там, где идет переваривание (в основном в многокамерном желудке). У других животных (у лошадиных из отряда непарнокопытных, зайцеобразных, термитов и др.) симбионты поселяются в задней части пищеварительного тракта — в слепой и толстой кишке, то есть там, где происходит всасывание.

Инфузории-симбионты копытных животных, способствующие перевариванию растительной пищи

Наряду с симбиотическим способом переваривания растительной пищи у ряда видов животных наблюдается капрофагия (от греч. kopros — помет и phagos — пожиратель), то есть поедание своих фекалий, в результате чего переваренная масса вторично обрабатывается пищеварительными ферментами и подвергается воздействию микроорганизмов. Капрофагия, например, свойственна гориллам, зайцеобразным и большинству грызунов. Она обеспечивает также повторное усвоение азота из поглощенных кишечных симбионтов и витаминов, вырабатываемых ими.

Многоклеточных организмов, питающихся только растительной пищей, в природе мало. Растительноядные иногда включают в свой рацион животную пищу, обеспечивающую их незаменимыми аминокислотами, которых нет в растительной пищи. Например, северные олени при случае поедают леммингов. Многие животные-хищники регулярно потребляют растительную пищу (листья, плоды, коренья), снабжающую их витаминами, углеводами и различными микроэлементами.

Источник

Видеоматериалы. Занятие №9 «Способы добывания пищи»

Животный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. Без него невозможно существование нашей планеты

Изучаемые вопросы, потребуют для ответа сведений, не только полученных на данном занятии, но и материал уроков ботаники и зоологии. Материал можно использовать для изучения «Окружающего мир» в начальной школе.

Каждое животное обитает только в строго определенных условиях. Эти условия — среда обитания животного, обеспечивающая животным существование.

Тип учебного занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний,

применение их на практике.

Форма проведения: Лекция, видеоматериал

Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации.

Пассивное питание. Паразитическое питание.

Активное питание. Животные-фильтраторы.

Внешние и внутренние паразиты.

Формы активного питания

Вопросы для изучения

1.Что такое активное и пассивное питание?

2.Какие формы активного питания вам известны?

3.Какие особенности свойственны животным с пассивным питанием?

Способов добывания пищи животными очень много. В целом все разнообразие способов питания и добывания животными пищи можно объединить

в три основные группы: пассивное питание (фильтрация), паразитическое пита-

ние, активное питание.

Пассивное питание свойственно животным, которые живут в воде и ведут сидячий или малоподвижный образ жизни. Например, так питается ланцетник. Шевеля щупальцами, он взмучивает грунт дна и затягивает эту массу внутрь пищеварительной системы. Сходным образом питаются и иглокожие, некоторые виды червей, малоподвижные ракообразные.

Животные с таким типом питания, как правило, имеют низкий уровень обмена веществ и испытывают небольшую потребность в пище. Пища увлекается в пищеварительную систему мерцательным эпителием глотки, задерживается мелкоячеистыми сетями фильтра.

Чтобы уловить пищевые объекты, животные пропускают через себя огромную массу воды. Например, личинки малярийных комаров профильтровывают воду, количество которой в сотни раз превышает объем их тела; двустворчатый моллюск мидия отфильтровывает за час около одного литра воды. Очень важно знать, что такие животные-фильтраторы создают движение воды в водоеме и улучшают ее очистку (рис.1).

Паразитическое питание сложнее пассивного, так как животное должно проникнуть в организм хозяина и, зацепившись, удержаться в его органах и тканях Так живут многочисленные паразитические черви, например бычий цепень. Этот паразит получает пищу, поселившись в пищеварительной системе копытного. Свой собственный пищеварительный тракт ленточный червь утратил. Вещества тела хозяина усваиваются всем телом поселившегося в нем паразита.

Рис. 1. Фильтраторы: I — усатый кит; 2- беззубка; 3 — ланцетник

Живущая в реках минога тоже паразит. Она выделяет пищеварительный сок на тело жертвы, а затем всасывает переварившиеся таким образом ткани. Ее пищеварение называют внекишечным.

Как правило, животные с паразитическим типом питания очень плодовиты: так они восполняют значительную утрату своего потомства, потому что много их яиц и личинок погибает, не дожив до взрослого состояния. Паразиты могут поселяться на растениях, внутри тела животных или на его поверхности, поэтому их разделяют на внешних и внутренних.

Активное питание требует определенных усилий со стороны животного при поисках и добывании корма и соответствующих приспособлений — и в строении органов пищеварения, и в особенностях поведения. Например, птицы кулики выклевывают мелких беспозвоночных животных из мягкого грунта в прибрежной части водоема: дятлы, извлекая личинок насекомых, долбят кору деревьев; стрижи и ласточки ловят насекомых в воздухе. Каждому способу питания у птиц соответствует свой тип клюва. По форме клюва специалист-орнитолог безошибочно может определить, какой корм предпочитает та или иная птица.

Активное питание свойственно животным, обитающим и в воде, и в почве, и на суше. Оно проявляется в таких формах, как пастьба, поиск, подкарауливание, ловля, собирательство.

Пастьба хорошо всем знакома. Эта форма питания характерна для растительноядных животных, например копытных. Они стадами кочуют по обширным территориям пастбищ. Съев часть травы в одном месте, переходят в другое, затем при подрастании трав возвращаются обратно. Так кочуют стада северных оленей, степных сайгаков. В поисках пищи кочуют стайки дроздов, синиц, воробьев и других птиц, кочует саранча, в океане кочуют киты, стаи сельдей.

Бывают случаи значительного выедания запасов пищи. Животные страдают от ее недостатка, гибнут. Многие птицы, заботясь о питании в гнездовой период, чтобы не остаться на территории с ограниченным запасом корма, активно изгоняют со своей территории соседей того же вида. Гак ведут себя зяблики, скворцы, трясогузки и многие другие воробьиные.

Рис. 2. Лев, преследующий антилопу

Поиск и преследование добычи свойственны многим птицам и млекопитающим. Например, вслед за пасущимися в Африке стадами антилоп, зебр движутся львы, леопарды, гиены, гиеновые собаки. Будучи сытыми, львы длительное время могут обходиться без пищи и не составляют угрозы для копытных. Однако, если хищники испытывают чувство голода, они начинают активно преследовать свою жертву и нападают на ослабленных, больных или очень молодых животных (рис. 2). В воде преследуют добычу акулы, судаки, окуни, лососи, личинки стрекоз.

Подкарауливание — еще одна форма активного питания. Причем у разных животных выработались свои способы затаивания и внезапного нападения на жертву. Стремительно бросается за рыбой из укрытия щука. Обратите внимание ее окраска соответствует окружающей среде, она незаметна среди водной растительности. А вот хищная рыба сом (рис.3) для подманивания добычи шевелит усами, а затем, когда добыча приблизилась, раскрывает широкую пасть и делает стремительный рывок. Лягушки ловят движущуюся добычу, выбрасывая клейкий язык. Тропическая рыбка брызгун сбивает насекомых с прибрежных растений струей воды (рис.3).

Рис.3. 1 — рыбка брызгун; 2 — сом

Вывод. В целом отношения, которые складываются между животными и потребляемой ими пищей, чрезвычайно многообразны и сложны. Они в значительной мере определяют особенности жизни сообществ животных и растений на планете

Источники информации: Экология животных. Пособие для учащихся7класс общеобразовательной школы В.Г. Бабенко; Д.В. Богомолов; и др. 2002.-128с.ил.

Источник