- История добычи огня первобытными людьми

- Учёные назвали самый неожиданный продукт для снижения уровня холестерина

- Мясников назвал три продукта, вызывающих тромбоз

- «Никто из вас не наденет эти маски»: украинский астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

- Как добывали огонь

- Добыча огня

- Как добыть огонь

- Интересный факт

- Как о добыче огня узнали древние люди из разных концов мира?

- Обмен опытом у древних людей

- Как древние люди добывали огонь?

- Глава VI. Освоение и добывание огня

История добычи огня первобытными людьми

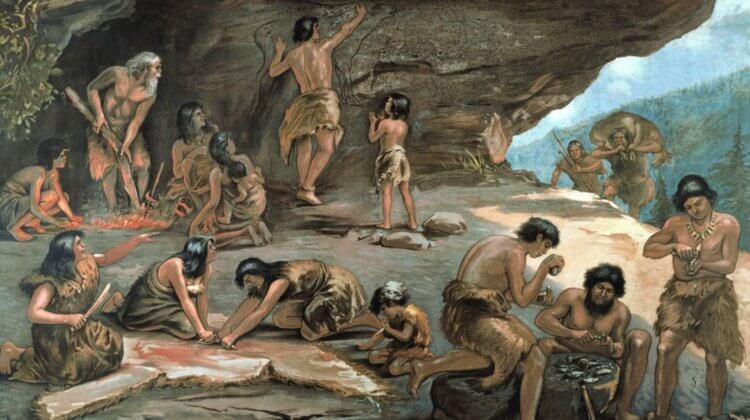

Если обратиться к истории, в ней не указано точно, когда первые люди поняли, как пользоваться огнем для улучшения жизни. Изначально огонь не добывался, а находился благодаря горевшим или тлевших деревьям, которые образовались из-за удара молнии или извержения вулкана. Спустя тысячи лет человек наконец смог понять, как самостоятельно добывать огонь подручными средствами. Благодаря огню жизнь первобытных людей очень сильно изменилась в лучшую сторону. Огонь согревал зимними холодными и ночами, защищал от хищников, давал возможность жарить и варить пищу. Появились первые блюда, которые стали вкуснее и разнообразнее, чем раньше. Женщин оставляли готовить еду, пока мужчины занимались охотой.

Огонь сыграл ключевую роль в объединении людей, которые садились возле горящего костра и вели общение между собой. Это помогло развитию не только умственных способностей первобытных людей, но и интеллектуальных, информирует replyua.net

Навык использования огня появился приблизительно миллион лет назад. Добыча огня происходила путем переноса его с горящего торфа, вспыхнувшего под воздействием яркого солнца. Во время грозы в дерево могла ударить молния, которая могла дать людям пламя. В те времена часто извергались вулканы и было много лавы воспламеняющей деревья, траву, кусты. Есть вероятность, что древние люди перемещали еще теплые угли в специальных вместилищах, что позволяло переносить не полностью потухшие угольки к стоянке. Это помогло людям стать независимыми от природы. Огонь помогал согреться, значительно увеличивая шансы выжить в холодном климате и зимой.

Благодаря огню появилось искусство обработки и готовки пищи, вкусовые качество которой увеличились многократно. Это привело к расширению рациона питания. Огонь позволял изготавливать качественные и надежные орудия труда.

Как происходила добыча огня?

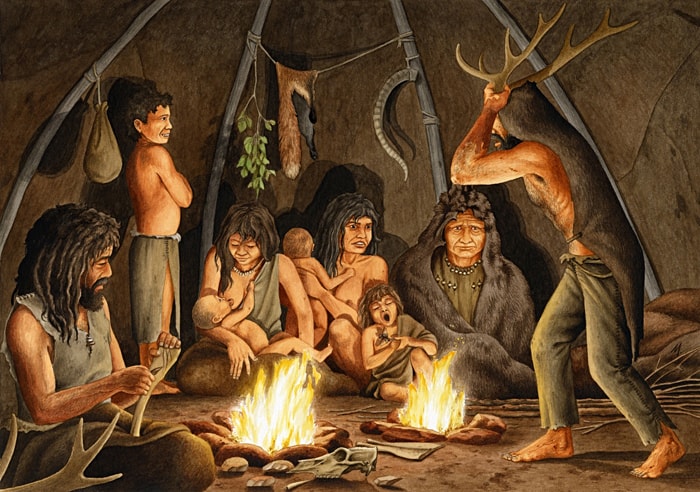

Спустя несколько тысяч лет человек наконец научился получать самостоятельно. Полученное пламя удавалось легко контролировать и управлять им. Это позволило первобытным людям создать очаг, который в последствии переносился в жилища, где использовался ежедневно.

Добыча огня первобытными людьми

Каким же образом человек научился добывать огонь и разжигать костры? Возможно это вышло случайно или преднамеренно, но история затрудняется точно ответить. Известно, что самые первые способы самостоятельной добычи огня основывались на долгом и усердном трении двух сухих веток.

Спустя время этот способ усовершенствовался и люди поняли, что, если в лунку сухого дерева вставить палочку и начать быстро ее тереть надавливая сверху камнем, то интенсивное трение могло воспламенить сухую траву, которая находилась в лунке. Этому способу нужно было учиться. Даже сейчас не каждый человек способен разжечь огонь таким методом. Многие жители Африки и Австралии используют такой способ добычи огня. Им не нужны спички, зажигалки и другие приспособления. Достаточно иметь крепкие руки и две сухие палочки.

Огонь можно разводить и другим способом. Делается это быстрым трением палочки в заранее подготовленном желобке деревяшки. Трение нагревает деревяшку и она начинает дымиться, что приводит к возгоранию.

Когда люди создали луки для охоты, то обнаружили, что орудие отлично подходит для разжигания огня. Это делалось следующим образом: вокруг палочки оборачивалась тетива или веревка, палочка устанавливалась в небольшую дощечку, после чего лук интенсивно двигали. Эти движения необходимо было делать, пока не появится небольшой огонек, который нужно быстро перенести к сухому труту и раздуть. Древние люди не остановились в развитии и открыли еще один способ добычи огня. Он заключался в высечении искр, которые образовывались при ударе кремния о пирит. Высеченные искры падали на какой-нибудь сухой трут, который начинал дымиться. Чтобы огонь разгорелся, на него следовало осторожно подуть.

Древние греки открыли более простой способ получения огня. Они использовали увеличительное стекло и свет солнца. Наверняка многие люди знакомы с этим способом и пробовали в детстве. Самое последнее изобретение, которое пользуется популярностью — это обычный коробок спичек. Он был придуман в 19 веке и даже сейчас активно используется многими людьми в жизни. Материал подготовлен для сайта replyua.net раздел — История.

Учёные назвали самый неожиданный продукт для снижения уровня холестерина

Специалисты из Университета Кардиффа рассказали, с помощью какого продукта можно снизить уровень плохого холестерина. По сообщениям Replyua.net, в ходе масштабного эксперимента учёным удалось

Мясников назвал три продукта, вызывающих тромбоз

Пациенты с тромбозом, которые принимают разжижающие кровь лекарства, должны исключить из рациона некоторые продукты. По информации Replyua.net, такое заявление прозвучало от известного доктора и

«Никто из вас не наденет эти маски»: украинский астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Остаётся немного времени до того, как украинцы всё-таки смогут снять маски и забыть, что такое самый жёсткий локдаун, но до этого стране придётся пережить так называемый пик смертей. По сообщениям

Источник

Как добывали огонь

В истории не существует точной даты, когда гоминиды (человекообразные обезьяны) научились пользоваться огнем. При этом следует заметить, что изначально они не добывали огонь, а находили его: например, использовали тлевшие головни, образовавшиеся при ударе молнии или извержении вулканов.

Лишь спустя тысячелетия человек познал тайну добывания огня. Огонь резко изменил жизнь древнего человека. Он давал тепло, отпугивал хищников, позволял готовить пищу, которая стала разнообразнее и вкуснее.

Кроме того, огонь объединил людей. Сидя вокруг горящего костра, они больше общались друг с другом, и это способствовало их умственному и социальному развитию.

Умение пользоваться огнем зародилось более миллиона лет назад. Добыть огонь можно было при самовозгорании торфа, ударе молнии в дерево, пожарах или извержениях вулканов. Горящие угли, вероятно, сохраняли в специальных вместилищах и использовали в случае необходимости.

Вследствие этого человек стал меньше зависеть от природных условий. Огонь дал ему возможность согреться, повышая шансы на выживание в холодном и неблагоприятном климате.

С освоением огня родилось искусство приготовления пищи. Это привело к значительному улучшению ее вкусовых качеств и позволило расширить рацион. Используя пламя, люди смогли изготавливать более совершенные орудия труда.

Добыча огня

Но понадобились еще десятки тысяч лет, чтобы человек понял, что огонь можно еще и самому разжигать и контролировать. Осознав это, древние люди изобрели очаг, а затем внесли его в свое жилище.

Для того чтобы интенсивно крутить палочку, вставленную в лунку, пользуются тетивой лука. Накрученная на палочку тетива беспрестанно крутит ее в лунке до возникновения тлеющих частиц. Эти частицы вспыхивают ненадолго и поэтому должны попасть на долго тлеющий трут.

Как добыть огонь

Но как именно первобытный человек добывал огонь? Первые способы разжигания огня основывались на длительном трении двух сухих кусков дерева друг об друга.

Позже в лунку сухой доски вставляли сухую палочку, которую беспрерывно с нажимом вниз вращали между двумя большими пальцами, пока не вспыхивала от трения находящаяся в лунке сухая трава. Этот способ требовал сноровки. Он до сих пор используется туземцами Австралии и Африки.

Есть и другой способ – безостановочное трение сухой палочки в желобке деревяшки.

Но добывать огонь можно было и с помощью лука. Для этого, обернув тетиву вокруг палочки, вставленной в отверстие в дощечке, двигая лук к себе и от себя, надо заставить палочку быстро вращаться в отверстии до тех пор, пока в ней не вспыхнет огонек, который тут же следовало перенести к тростинке внутри свечки или лампадки.

Также древние люди умели добывать огонь, высекая искры. Когда они били кремень о пирит (сульфид железа), высекаемая искра попадала на заранее подготовленный трут (сухую траву, листья или сухие опилки), который начинал тлеть. Его осторожно раздували в пламя.

Более совершенный способ изобрели древние греки – добыча огня с помощью увеличительного стекла или зеркальца, которым фокусировали луч солнца на труте. Этот способ знаком многим дворовым мальчишкам.

Последнее изобретение, связанное с добычей огня, – это знакомый каждому из нас коробок со спичками, придуманный в 19 веке.

Интересный факт

Даже сегодня некоторые народы применяют простейшие способы разжигания огня. На снимке ниже изображены туземцы из африканского племени Ботсваны добывающие огонь, вращая большими пальцами рук палочку в доске.

Доисторические люди не умели добывать огонь, поэтому костер горел у них день и ночь. На нем готовили пищу, он грел людей и защищал их, отпугивая диких животных.

Источник

Как о добыче огня узнали древние люди из разных концов мира?

Одним из самых главных событий в истории человечества считается изобретение способов добычи огня. Ведь именно после этого наши далекие предки перестали зависеть от короткого светового дня, получили еще один инструмент для отпугивания хищников, начали жить в тепле и питаться мягкой, более вкусной пищей. Считается, что ныне вымершие виды людей начали использовать огонь более 1 миллиона лет назад. Где именно люди научились добывать огонь, никому неизвестно — разные виды людей жили в разных точках Африки, Европы и Азии. До сих пор ученые считали, что группы древних людей начали контактировать между собой примерно 70 000 лет назад и именно в это время активно распространяли технологии добычи огня. Но недавно нидерландские ученые объявили, что это произошло гораздо раньше, около 400 000 лет назад. В те времена еще даже не появился человек разумный, который считается изобретателем культуры и социума.

Добыча огня — одна из самых главных технологий в истории человечества

Обмен опытом у древних людей

Неожиданными выводами нидерландских ученых поделилось издание Science Alert. Исследователи образно сравнили темпы передачи знаний о методах добычи огня с распространением лесного пожара — настолько быстро они передавались. Причем все это явно происходило не случайным образом. По словам автора научной работы Кэтрин Макдональд (Katharine MacDonald), до сегодняшнего дня ученые были уверены, что культурная диффузия началась лишь 70 тысяч лет назад, когда человек разумный (Homo sapiens) начал расселяться по всей Земле.

Обмен опытом сильно ускорил развитие человечества

Культурная диффузия — это процесс, при котором представители разных народов делятся между собой культурными элементами. В контексте данной статьи речь идет о живших в разных частях планеты древних людях, а культурным элементом является добытый вручную огонь.

Однако, та же Кэтрин Макдональд отметила, что обнаруженные свидетельства использования огня доказывают, что древние люди начали делиться технологией гораздо раньше. Так, если верить новым данным, обитатели самых разных уголков мира начали регулярно использовать вручную добытый огонь около 400 000 лет назад. Об этом свидетельствуют многочисленные следы разведения огня, такие как уголь и обгоревшая почва. Также исследователи находят обгоревшие кости, возраст которых тоже указывает на упомянутое выше время. В очередной раз стоит отметить, что все это происходило до возникновения человека разумного. Люди этого вида появились только 200 тысяч лет назад.

Как древние люди добывали огонь?

Конечно, никто не исключает того, что живущие в разных уголках Африки, Европы и Азии древние люди научились добывать огонь самостоятельно. Но в такое точное совпадение верится с большим трудом. В древнегреческой мифологии есть титан Прометей, который украл у богов огонь и подарил его людям. Возможно, среди древних людей действительно существовал такой человек, который научился добывать огонь и поделился своими знаниями с другими. А те, в свою очередь, поделились с остальными и таким образом важнейшая в истории человечества технология дошли до всех древних людей.

Прометей — древнегреческий титан, который якобы подарил человечеству огонь

Интересный факт: первобытная методика добычи огня была проста в теории, но на деле процесс был очень сложным и требовал терпения. Наши предки добывали огонь, ударяя кремнем о пирит (сульфид железа), в результате чего возникали искры. Они попадали на сухую траву или опилки, после чего из тлеющего кулька раздувался большой костер.

Можно предположить, что сотни тысяч лет назад существовали первобытные ученые, которые изобрели технологии и помогали человечеству развиваться. Ведь помимо добычи огня, кто-то додумался изготавливать из камня орудия труда. Причем эта технология была гораздо сложнее: огонь добывался из возникающих при ударах камней искр, а для создания различных инструментов камни нужно было обрабатывать строго определенным образом. И эти знания тоже могли передаваться по первобытному сарафанному радио.

Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!

Если вам интересна тема древних людей и их развития, вам наверняка будет интересно полистать наш сайт. Ведь совсем недавно я рассказал о том, каким образом наши далекие предки придумали слова и начали разговаривать. Также у меня есть материал про то, как древние жители нашей планеты освещали свои пещеры. Чтобы выяснить это, ученым пришлось провести эксперимент и самостоятельно заняться освещением глубоких пещер при помощи факелов. Если интересно, как все это происходило — вот ссылка.

Источник

Глава VI. Освоение и добывание огня

«Практическое открытие превращения механического движении в теплоту, — писал Ф. Энгельс, — так старо, что от него можно было бы: считать начало человеческой истории». Далее Ф. Энгельс продолжал: «. это гигантское, почти неизмеримое по своему значению открытие. »[309] произвело настолько глубокое впечатление на человечество, что народы многих стран до сегодняшнего дня зажигают трением чудотворный огонь для заклинаний, в то время как другие суеверные обычаи, вроде жертвоприношений при помощи каменного ножа, давно забыты.

Значение огня было велико не только для культурного прогресса человечества; он сыграл большую роль в самом процессе становления человека. Есть основания утверждать, что огонь гоминидами был получен очень рано из природы, вероятно, еще до эпохи синантропа. Он послужил наряду с механическими орудиями труда могучим средством очеловечения. Именно огонь окончательно разорвал связь человека со стадной жизнью, ибо владение огнем должно было совершенно перестроить животную психику в направлении развития интеллекта, возникновения предусмотрительных действий, рассчитанных на ближайшее будущее.

Огонь положил основу человеческому хозяйству, поставив человека в условия постоянной деятельности, активности и напряжения. Его нельзя было отложить в сторону и забыть хотя бы на время, как можно было поступить с любым предметом, в том числе и с каменными орудиями. Огонь надо было поддерживать, чтобы он не погас. За ним надо было следить, чтобы он не воспламенил другие предметы. С огнем человеку необходимо было всегда держать себя настороже: не прикасаться руками, беречь от ветра и дождя, регулировать пламя, запасать сухое топливо и делать многое другое. В результате должно было возникнуть разделение труда между женщиной и мужчиной. Женщина, связанная с жилищем функциями деторождения, выращивания и воспитания детей, оказалась главной хранительницей огня, основательницей домашнего хозяйства.

Огонь стал основой жилища, а также источником тепла и света, средством для приготовления пищи, защитой от хищников. Он служил средством обработки деревянных орудий путем обжигания их для придания твердости и облегчения работы, орудием охоты. Огонь дал человеку возможность заселять различные широты земного шара. Все дальнейшие завоевания культуры, техники и хозяйства обязаны комплексному использованию огня. Керамическое производство, металлургия, стекловарение, энергия паровых машин, химическая промышленность, механический транспорт, наконец, ядерная и термоядерная энергия есть результат высоких и сверхвысоких температур, т. е. результат использования огня на белее высокой, качественно отличной технической основе.

Естественно возникает вопрос: каким образом эта великая сила, по-существу страшная стихия, была покорена человеком, сделана послушным орудием жизни еще на очень ранней ступени?

Большинство археологов не допускает знание человеком огня на очень, ранних ступенях развития. По мнению К. П. Окли, африканские археологические материалы не позволяют связывать огонь с шеллем.

До сих пор не обнаружено никаких следов использования огня в эпоху шелль-ашеля на большой территории, включающей Алжир (Теринфин), Кению (Олоргезаль), Капскую область (Хоперфильд), где найдены древние орудия. Наиболее ранние следы огня, относящиеся к позднему ашелю, известны в Трансваале, в пещере Харте, расположенной в долине Макапан.[310] Следы огня, найденные Р. А. Дартом вместе с остатками австралопитека-прометея, остаются под вопросом.

Как было сказано, есть основание придерживаться мнения, согласно которому первый огонь был освоен из естественных источников. Период естественного огня, получаемого из природы и поддерживаемого в очагах, был, вероятно, весьма длительным. Возможно, он охватывает весь период древнего палеолита. Только в позднем палеолите человек овладевает способами получения огня искусственным путем. Но прямых доказательств такой точки зрения у нас пока нет.

Каковы возможности получения огня в природе? Наиболее стабильными источниками огня были вулканы, вернее, целые вулканические зоны. Интенсивная вулканическая деятельность на земле в рамках антропогена совпадает с ранними этапами древнего палеолита. Она почти в десять раз превосходила по мощности и количеству очагов вулканическую деятельность нашей эпохи. Другими, не менее важными источниками огня в природе были лесные и степные пожары, самовозгорание вследствие деятельности микроорганизмов, возгорание деревьев от удара молний, а также вечные огни естественных газовых скважин, являющиеся наиболее стабильными источниками в областях, богатых залежами нефти.

И все же самым верным источником огня в период, когда огнем уже умели пользоваться, но еще не умели его добывать, была передача его от человека к человеку. Огонь играл общественную роль сближения диких человеческих групп. Необходимость в огне толкала на поиски одних групп другими, вела к взаимопомощи и объединению.

Каким путем был найден способ получения искусственного огня? До 1951 г. в отечественной науке доминировала точка зрения, согласно которой добывание огня связывалось с трением дерева о дерево. В 1951 г. появилась статья М. С. Андреева, суммирующая опросы и литературные данные о древнем способе добывания огня в Средней Азии,[311] а затем и статьи Б. Ф. Поршнева,[312] доказывающие, что в древности преобладал способ добывания огня ударом камня о камень.

По сведениям, собранным М. С. Андреевым, этот способ употреблялся преимущественно в странах с засушливым климатом, где влажность атмосферы минимальна. Очень малая и короткая искра, возникающая от удара кремня о кремень, весьма чувствительна к состоянию атмосферы.

Правда, имеются указания на добывание огня таким способом и в тропических странах. Однако это, как и у М. С. Андреева, большей частью косвенные данные, не подкрепленные непосредственными наблюдениями. Например, но свидетельству этнографов, добывание огня путем удара кремня о кремень существует у охотничье-земледельческих групп ягуа,[313] обитающих в верховьях Амазонки. Добывают огонь мужчины, но женщины носят топливо о поддерживают пламя в очаге. Процесс высекания очень трудный и требует при благоприятных условиях от получаса до часа времени. Подробностей, как это делается, этнографы не указывают. Они отмечают лишь, что, когда дерево затлеет, пламя раздувают веером из хвостовых перьев дикого индюка. Люди ягуа всячески избегают добывать огонь таким способом и пользуются головешками из очагов соседей или из общественного очага, постоянно поддерживаемого в родовом доме с особой заботой. По утрам оттуда женщины выносят головешки для своих очагов. Охотники во время походов берут огонь, зажигая долготлеющие палочки длиной от 35 до 45 см и 1 см в диаметре.

Экспериментальная археологическая экспедиция 1960 г., работавшая.на Карельском перешейке близ оз. Отрадное, была специально посвящена вопросам добывания огня: 1) ударом кремня о кремень; 2) высеканием кремнем из пирита; 3) трением дерева о дерево.

Огонь ударами камня о камень получить не удалось, хотя были использованы самые разнообразные породы кремня, кварцита, кварца, включая горный хрусталь. Искра высекалась очень легко, но она не зажигала даже омарганцованной ваты, на которую добывал огонь В. Ф. Поршнев. Искра была короткая. Возможно, в опытах не был найден секрет этого способа, а также оказывала неблагоприятное влияние влажность воздуха.

Несколько лучшими по результатам следует считать опыты по добыванию огня ударами кремня о рудные минералы: пирит (серный или железистый колчедан), марказит (лучистый колчедан), халькопирит (медный колчедан), сфалерит (цинковая обманка). Искра в этом случае не белая, как при ударе сталью о кремень, а желтая, даже красная и несколько более короткая, чем от удара сталью, но значительно более длинная, чем при ударе кремня о кремень. Наблюдалось несколько случаев возгорания ваты, слегка пропитанной раствором марганцовки.

Крупным недостатком высекания искры из рудных минералов являлась хрупкость их, способность сильно крошиться под ударами. Трут скоро покрывается мелким рудным порошком и утрачивает способность возгорания. Тонкая минеральная пыль гасит искру. Искры хотя и достигают от 4 до 10 см длины, но падают очень жидко, редко давая пучок, что столь характерно для удара сталью о кремень.

При добывании огня трением дерева о дерево были испытаны три способа: пиление, вспахивание (огневой плуг) и сверление. О добывании огня способами «пиления» и «вспахивания» было известно из этнографических данных, относящихся к Австралии, Океании и Индонезии. В опытах были испытаны инструменты из бамбука, дуба, ольхи, березы и других пород. Опыты не дали результатов. Дерево нагревалось недостаточно быстро вследствие того, что трение не концентрировало тепло в одной точке, а распределяло его по большой площади, хотя и на одном из трущихся предметов. Край пилы обугливался, возникал дым, но искра не появлялась в кучке темно-бурого порошка, несмотря на большие усилия трения, которые поочередно применяли сотрудники экспедиции.

Неудачу добывания огня способом пиления следовало объяснить недостатком опытов, время которых было ограничено. Добывание огня этим способом известно у многих отсталых народов, в том числе и у негритосов о. Люсон,[314] использующих две половинки расщепленного бамбука, у австралийцев, применяющих две палочки или щит и копьеметалку.[315] К способу пиления можно отнести и добывание огня у племени куку-куку и у мбовамбов (Новая Гвинея), которые пользовались гибкой лучиной, снятой с верхнего слоя бамбука. Эластичность такой лучинки, скорее ленты, позволяла действовать ею как веревкой, взятой за оба конца руками. Она подводилась под трут, прижатый к земле левой ногой, и мастер поочередно натягивал концы, пока в точке трения не возникала критическая температура.[316] Трут был зажат в расщепе сухой веточки или куска бамбука. При таком способе дым появлялся через 4 сек., а через 8 сек. обуглившаяся бамбуковая лента разрывалась и одновременно на трут падали искры огня. Иногда огонь добывали два человека. Один держал огниво, а другой производил пилящие движения, натягивал поочередно то один, то другой конец.

При хождении по лесу в ночное время люди племени куку-куку брали с собой факел из бамбука до 3 и длины. Верхние секции бамбука были наполнены смолой араукарии. Факел горел несколько часов.

Что касается «огневого плуга», применяемого у океанийцев, то здесь, вероятно, мы имеем дело с особым видом древесины. Ботаники[317] указывают на древовидное растение из семейства мареновых (Cuettarda uruguensis), способное давать искру через 2—3 мин.

Не оказались результативными и опыты добывания огня сверлением без лучка, т. е. вращением стержня между ладонями. Таким способом добывали огонь австралийцы, индейцы Южной Америки и другие народы, что засвидетельствовано наблюдениями этнографов. И если судить но этим свидетельствам, добывание огня вращением стержня между ладонями производилось одним, двумя и даже тремя мужчинами. Ладони в процессе быстрого вращения стержня сильно нагревались, руки уставали. Поэтому первый человек, начинающий вращать стержень, передавал второму, а если был третий — он принимал стержень у второго и передавал первому. Такая передача стержня от одного человека к другому объясняется еще и тем, что в процессе вращения стержня руки быстро скользили с верхнего конца вниз от давления. Переместить руки с нижнего конца кверху невозможно было без остановки вращения. Непрерывность вращения стержня, необходимая для нагревания рабочего конца, достигалась коллективными усилиями.

Опытные мастера в сухую погоду работали в одиночку. Весь процесс добывания огня не занимал более одной минуты, хотя за это время человек, если он работал один, вращал стержень с предельным напряжением. Нижняя палочка или планка придавливалась к земле ногой. У индейцев шингу воспламеняющимся веществом часто служило волокно коры пальмового дерева, сухая трава или листья, губчатая ткань растений.

Получение огня сверлением было делом трудным для неопытного человека. Поэтому индейцы чаще всего носили с собой долготлеющие головешки. Во время рыбной ловли она брали в лодки гнилые чурбаны, способные тлеть один-два дня.[318] Хорошо тлеющим веществом считалась древесная мука. Переноска огня с помощью древесной муки производилась в куске тростника с отверстиями, которым махали время от времени. В местах, где обычно располагались охотничьи лагеря, заранее собирались и хранились в укромных уголках сухое дерево и воспламеняющиеся вещества.

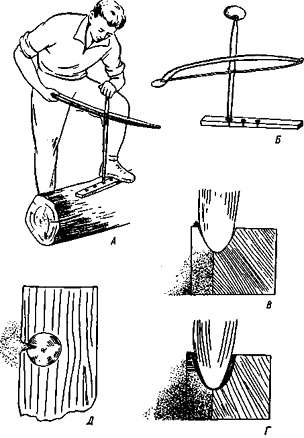

Сверлением при помощи лучка (рис. 56, А, Б) огонь был нами получен на третий день опытов, на 4-й минуте. работы. В первое время было подмечено, что непрерывно водить лучком здоровый, сильный человек может только 3 минуты, после чего требуется передышка. Работа велась с больший напряжением. Второй огонь был получен через 2 минуты сверления. Сверло было сделано из древесины молодого дуба, а планка из ствола ольхи. Дерево было хорошо просушено у огня, так как сухая древесина — главное условие успеха в опытах. Но успех зависел не только от сухой древесины. Важную роль играли и другие факторы, которые можно установить только практически. Весьма важна форма ямки на планке (рис. 56, Д), наличие у нее боковой прорезки для накопления горячего порошка, расстояние ямки от края планки. Не менее существенное значение имеет ритм движения лучка. Вначале лучок двигался с малыми скоростями. Ускорение начинается с появлением дыма. Последние движения велись с предельным напряжением.

Рис. 56. Добывание огня.

А — добывание огня сверлением в положении «стоя» (эксперимент); Б — детали орудия для получения огня сверлением; В, Г — положение трущейся части сверла в лунке и планке (вертикальный разрез); Д — лунка на планке с боковой прорезью и кучкой угольного порошка (вид в плане).

Сухое дерево может быть воспламенено при температуре 250°. Но каким образом путей ручного трения можно достигнуть такой температуры? Разумеется, это может быть достигнуто путем концентрации усилий трения на малой площади, защищенной от охлаждения, когда температура накапливается достаточно быстро. Принимая во внимание объем нагреваемого дерева (в см 3 ), глубину лунки, размах лучка (в сек.), силу (в кг), приводящую его в движение, калории тепла, выделяемого каждым движением, можно подсчитать, через какое время под сверлом возникнет огонь. Математический расчет показывает самое короткое время 12 сек.

С внешней стороны процесс возгорания от сверления лучком выглядит следующим образом. Вначале появляются клубы дыма. Затем можно наблюдать, как вокруг быстро вращающегося сверла начинает накапливаться древесный порошок шоколадного цвета. Отдельные частицы этого порошка, увлекаемые быстрым движением, выбрасываются дальше. Можно отчетливо видеть, как они падают, дымясь, хотя искр не видно.

Очаг горения возникает не под сверлом, где развивается высокая температура, но нет воздуха, и не вокруг сверла, а возле боковой прорези, где накапливается кучкой горячий порошок, куда свободно поступает воздух и поддерживает горение (рис. 56, В—Д). Кучка порошка продолжает дымиться даже тогда, когда прекращается сверление. Это — верный признак горения. Под черным слоем порошка сохраняется очажок из раскаленных пламенеющих угольков. Очаг горения сохраняется минут 10— 15. От него можно спокойно зажигать любое воспламеняющееся вещество: тонкую бересту, сухой мох, паклю, древесные стружки и пр. Трут здесь не нужен. Если очаг горения крупный (при сверлении толстым сверлом) и продуктов горения много, то он может воспламениться от сильного притока воздуха во время работы на ветру. Такой случай был отмечен в опытах сверления стержнем 40 мм в диаметре.

Опыты показали некоторое расхождение с общепринятыми представлениями о деталях технологии добывания огня трением дерева о дерево. Обычно принято считать, если судить по описаниям этнографов, что огонь сверлением можно добыть в том случае, когда планка состоит из более мягкого дерева, чем сверло. Опыты показали, что это правило не подтверждается, точнее — не вполне подтверждается. В экспедиции был добыт огонь, когда и планка и сверло состояли из одной породы, например ольхи, сосны или дуба. Более того, огонь был получен, когда планка была из более твердого дерева, чем сверло. Например, в качестве планки служила сосна или береза, а сверлом была ольха.

При очень твердой планке (из дуба) и при ольховом сверле огонь не был добыт. При обратном соотношении: планка из ольхи, а сверло из дуба — результат был положительный, возгорание возникло через 1.5— 2 мни. Не был получен огонь, когда сверлили дуб буком или дуб кизилем. В других условиях опыта успех не исключен.

При сверлении дуба дубом огонь был добыт через 2 мин. 30 сек. Однако эти данные нельзя считать окончательными. Контрольных опытов было произведено недостаточно.

Рекордные результаты по времени были получены сверлением сосны буком, когда огонь был добыт через 8 сек. Диаметр сверла составлял 15 мм. Последний результат был повторен неоднократно и оказался предельным.

Какие породы дерева пригодны для добывания огня? Весьма различные: сосна, береза, ольха, орех, дуб, бук, бамбук и др. Только липа и осина не дали результатов.

Большая часть неудач как в экспедициях, так и известных по литературе объясняется недостатком сухости дерева. Сыроватое дерево дает много дыма, смешанного с испаряющейся водой, но не загорается. Обугленный порошок, образовавшийся от трения в виде кучки, при рассмотрении в лупу выглядит крупными спекшимися частицами или очень твердыми угольками, сварившимися в парах. Внешние признаки влажности дерева хорошо видны на сверле в виде каемки темного цвета, расположенной выше обугленного конца.

Представляет интерес вопрос о влиянии диаметра сверла на скорость получения огня и затрату энергии. Выяснилось, что при малом диаметре

сверла (7 им) огонь можно добыть за 50 сек. Но для этого требуются определенные материалы: сверло из бука, планка из ольхи или березы. Тонкие сверла из ольхи или сосны (т. е. из мягких пород) быстро деформируются, не давая огня. Волокна скручиваются на них по спирали, винтообразно. Сверла большего диаметра, например 40 мм, требуют усилий двух человек. Каждый берется за один конец лука и кладёт свою левую руку на подпятник. Сверление толстым сверлом дало огонь через 30— 40 сек. и более крупный очаг горящих угольков.

Во время опытов неоднократно ставился вопрос: можно ли получить огонь из сухостойкого дерева, найденного в лесу, без дополнительной его сушки у огня? С целью выяснения этого вопроса в лесу у оз. Отрадное был подобран ольховый сучок, заострен с двух концов и превращен в сверло. Другой сучок, тоже ольховый, служил планкой. Предварительно сучок был слегка уплощен с двух сторон строганием. С помощью такого простейшего прибора огонь был добыт за 20 сек.

Добывание огня сверлением производилось как внутри помещения, так и на открытом воздухе, на ветру. На открытом воздухе добывание огня производилось в сухое время, а в дождливое — на чердачном помещении или в палатке.

Существенную роль в добывании огня способом сверления играли некоторые детали самого прибора, например, подпятник и тетива лучка. Прежде всего важен был материал, из которого состоял подпятник. Последний накладывается сверху человеком на ось сверла и нажимается с большой силой. Он не может быть сделан из дерева. В процессе сверления он нагревался от вращения оси и начинал дымиться. Костяной подпятник тоже нагревался и обугливался, но значительно меньше, особенно при смазке. Камень — наилучший материал для подпятника. В экспедиции для этого служили небольшие гальки с выбитой на одной из сторон ямкой для оси. Тетива для лучка может быть из растительного волокна, но больше подходит кожаная, из сыромятного ремня. Она долговечнее и имеет большее сцепление с осью. Тетива из бечевки скорее истирается и обладает меньшим сцеплением с осью.

Археологами открыты каменные подпятники. Один из неолитических подпятников найден в Луке Врублевецкой С. Н. Бибиковым. Это была галька с гнездом для упора сверла. Более совершенный экземпляр каменного подпятника был выявлен трасологическим методом среди материалов Дальверзинского поселения, раскопанного Ю. А. Заднепровским. Он представляет превосходно обработанную из черного камня фигуру в виде «дверной ручки». На его поверхности можно проследить три стадии обработки: пикетаж, шлифование и полировку. В центре нижней части подпятника сохранились следы круговращательного трения о деревянный стержень сверлильного прибора. Подпятник из Дальверзина находился очень короткое время в употреблении. Случайно он был разбит и выброшен, хотя труд на его изготовление был затрачен огромный. По-видимому он предназначался для различных сверлильных работ, в том числе и для добывания огня.

Рассматривая использование и добывание огня исторически, мы считаем, что в течение всего древнего и среднего палеолита (шелль-мустье) огонь добывался от естественных источников и постоянно поддерживался в очагах. Передача огня от одной группы охотников-собирателей к другой в критические моменты являлась важнейшим средством поддержания неугасимости огня в границах обитаемого ареала, природа которого не была богата естественными источниками. Обмен огнем играл огромную роль в социальных контактах этого древнейшего периода.. Искусственное добывание огня возникло, вероятно, в позднем палеолите в трех технических вариантах: трением дерева о дерево, высеканием ударами камня о камень и пилением дерева о дерево. Первый вариант должен был появиться на базе двуручного способа сверления, существование которого в позднем палеолите приледниковой зоны следует считать доказанным. Второй — как наиболее зависящий от состояния атмосферы — должен был получить применение в зоне с аридными климатическими условиями. В тропическом поясе, богатом бамбуком и другой кремнистой древесиной, могли зародиться способы, основанные на принципе пиления.

Лучковый способ получения огня, а также дисковый внедрились в быт на стадии развитого неолита, когда сверление дерева становится хозяйственной необходимостью. Высекание огня с помощью рудных минералов и кремня могло появиться еще в позднем палеолите, но более широкое практическое применение должно было получить в эпоху ранних металлов.

Источник

Для того чтобы интенсивно крутить палочку, вставленную в лунку, пользуются тетивой лука. Накрученная на палочку тетива беспрестанно крутит ее в лунке до возникновения тлеющих частиц. Эти частицы вспыхивают ненадолго и поэтому должны попасть на долго тлеющий трут.

Для того чтобы интенсивно крутить палочку, вставленную в лунку, пользуются тетивой лука. Накрученная на палочку тетива беспрестанно крутит ее в лунке до возникновения тлеющих частиц. Эти частицы вспыхивают ненадолго и поэтому должны попасть на долго тлеющий трут.