Способы тактических действий в специальных операциях. Меры безопасности при проведении специальных операций.

Для выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач в специальных операциях силы органов внутренних дел, внутренних войск, других приданных им формирований применяют специфические, только им присущие, основные способы действий.

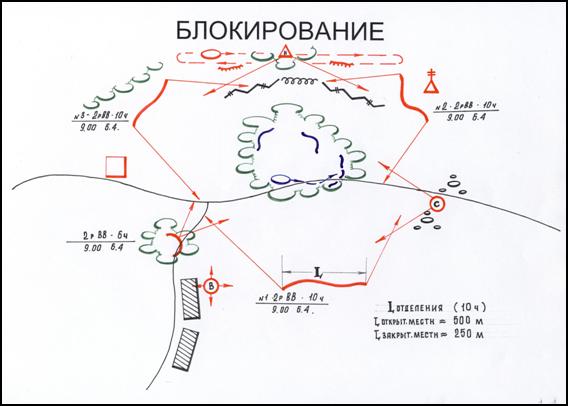

Блокирование представляет собой способ силовых действий, при осуществлении которого изолируется район (объект) нахождения преступников в целях воспрещения проникновения в него посторонних лиц, а также выхода из него и обеспечения задержания преступников.

— по направлениям вероятного движения преступников.

При сплошном блокировании между соседними нарядами (подразделениями), расположенными на границе района (объекта) должна быть зрительная и огневая связь.

Наиболее плотно прикрываются направления, ведущие к лесным массивам, населённым пунктам, дорогам и участкам пересечённой местности. В ночное время плотность блокирования увеличивается за счёт резервов и установки технических средств обнаружения.

Блокирование по направлениям вероятного движения преступников (по объектам) проводится при недостатке сил и средств для сплошного блокирования района нахождения преступников или когда по условиям местности сплошное блокирование нецелесообразно.

При проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков в населенных пунктах способ блокирования применяется и для отсечения активной части участников массовых беспорядков в целях их последующего задержания.

Этот способ применяется для обеспечения действий сил внутри блокированного района. Блокирование может быть сплошным или перекрывать только вероятные направления ухода преступников и осуществляться путем выставления цепочек, заслонов, контрольно-пропускных пунктов, секретов, засад и других нарядов.

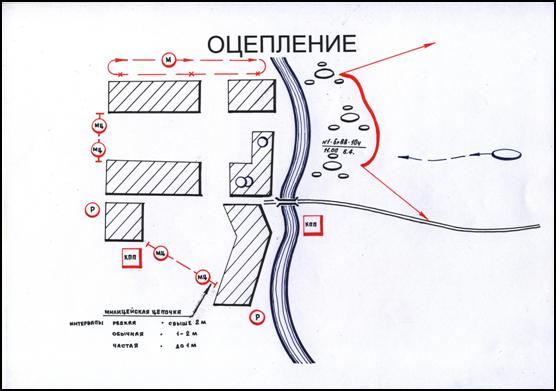

Оцепление представляет собой действия группировки сил и средств по изоляции района вероятного нахождения преступников в целях недопущения притока посторонних граждан в район проведения специальной операции, обеспечения действий других элементов группировки по нейтрализации чрезвычайного обстоятельства. Оно может проводиться как при проведении специальной операции, так и без ее проведения. Так, например, при ликвидации последствий взрывов, катастроф, стихийных бедствий и иных подобных чрезвычайных ситуаций применяется оцепление еще один из видов силовых действий. Оцепление осуществляется путем выставления цепочек, заслонов и контрольно-пропускных пунктов.

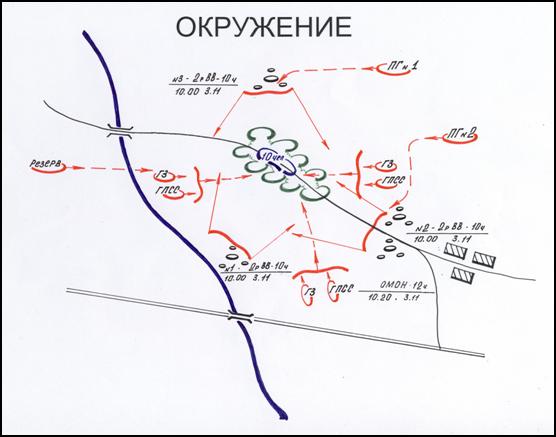

Окружение может проводиться как самостоятельно, так и в ходе проведения блокирования или оцепления. Оно как вид силовых действий отличается от блокирования и оцепления тем, что в этом случае преступники изолируются на ограниченном участке местности (объекте) и проводится, как правило, под огневым воздействием со стороны преступников. Конечной целью окружения является захват или уничтожение оказывающих вооруженное сопротивление преступников. При проведении окружения создаются группы огневой поддержки, штурмовые, захвата и другие.

Рассредоточение (расчленение) представляет собой способ силовых действий подразделений (частей) внутренних войск и формирований органов внутренних дел по разделению скопления участников противоправных действий на отдельные мелкие группы в целях обеспечения изъятия организаторов (подстрекателей, исполнителей) противоправных акций, с последующим удалением их из района проведения специальной операции и восстановления общественного порядка или нормального функционирования учреждения уголовно-исполнительной системы. Рассредоточение проводится нарядами, построенными в колонны или цепью.

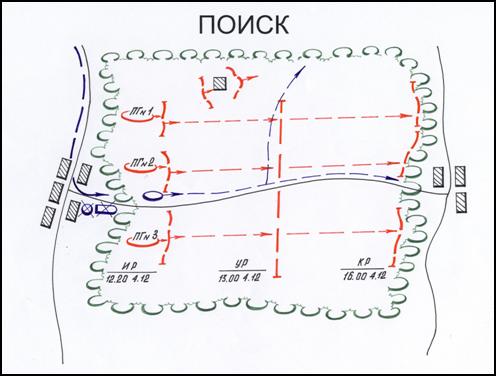

Поиск — это действия розыскных нарядов (подразделений) в специальной операции по обнаружению и задержанию преступников в районах их вероятного нахождения.

Поиск как вид силовых действий характерен для некоторых видов специальных операций. Он может проводиться в ходе проведения специальной операции по решению ее руководителя на основе данных оперативных аппаратов органов внутренних дел или учреждений уголовно-исполнительной системы, а также по решению старших войсковых (служебных) нарядов, действующих по задержанию лиц, совершивших террористические акты, поджоги, погромы и т.п.

Для ведения поиска создаётся группа поиска, состав которой определяется исходя из численности преступников, размеров района поиска, характера местности. Группа поиска в операции состоит из нескольких поисковых групп.

Сплошной поиск применяется, когда нет достаточных данных о месте нахождения преступника в предполагаемом районе и имеется достаточно сил и средств для его ведения. При этом осмотру подвергается весь назначенный район.

При выборочном поиске осматривается не вся местность, а лишь отдельные участки района поиска, отдельные направления, части населённого пункта, где наиболее вероятно нахождение преступника.

По способам ведения поиск подразделяется на:

Односторонний поиск ведётся путём одновременного движения поисковых групп в одном направлении в пределах назначенных им полос.

Двусторонний поиск ведётся путём встречного движения поисковых групп в пределах назначенных им полос.

Поиск по отдельным направлениям применяется при недостатке сил и средств, на труднодоступной местности, где движение преступника и поисковых групп возможно только по отдельным направлениям.

Поиск по участкам ведется в тех случаях, когда исключается одновременный осмотр всего района.

Поиск по объектам применяется в населённых пунктах, для осмотра отдельных строений.

Комбинированный поиск включает несколько перечисленных способов ведения поиска.

Для ведения поиска указывается полоса, направление поиска (объект) и устанавливается темп поиска.

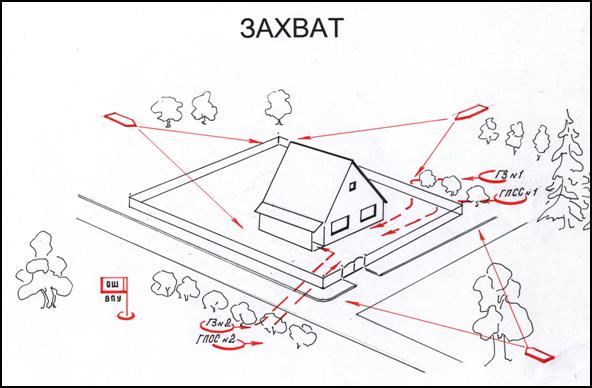

Захват — действия элементов группировки сил по изъятию преступников, совершивших тяжкие преступления и оказывающих вооруженное сопротивление силам правопорядка. Он проводится как без предварительного воздействия, так и после воздействия на преступников различными законными средствами, вплоть до применения огнестрельного оружия.

Рассредоточение — представляет собой способ силовых действий подразделений (частей) внутренних войск и формирований органов внутренних дел по разделению скопления участников противоправных действий на отдельные мелкие группы в целях обеспечения изъятия организаторов (подстрекателей, исполнителей) противоправных акций, с последующим удалением их из района проведения специальной операции и восстановления общественного порядка.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

Специальные действия основные виды и формы

Специальные действия: основные виды и формы

Полковник запаса В. В. КВА ЧКОВ,

кандидат военных наук

ОДНОЙ из основных проблем при анализе применения военной силы на Северном Кавказе является идентификация видов, форм и способов действий Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации. Существенные отличия контртеррористической операции (КТО) Объединенной группировки войск (сил) от традиционных фронтовых, армейских и корпусных наступательных или оборонительных операций отмечены участниками «круглого стола»∗. Вместе с тем единого взгляда на определение сущности, целей, задач и содержания КТО, а также ее места в системе операций Вооруженных Сил пока не выработано. Более того, по этому вопросу существует ряд взаимоисключающих мнений.

В основе разногласий лежат разные подходы к оценке роли и места Вооруженных Сил в борьбе с различными бандитскими, террористическими, диверсионными и другими иррегулярными вооруженными формированиями (ИВФ). На наш взгляд, разделение функций между ВС РФ, с одной стороны, и МВД, ФСБ и другими силовыми структурами — с другой, определяется масштабом и содержанием борьбы с указанными формированиями. Так, если борьба с ИВФ является основным содержанием вооруженной борьбы, то противопартизанские (контртеррористические, противодиверсионные) действия имеют общевойсковой характер с абсолютным приоритетом роли Вооруженных Сил. Если основное содержание вооруженной борьбы составляют военные действия на фронте, а борьба с десантно-диверсионными силами ведется в своем тылу, при сохранении руководства этой борьбой военными органами управления главная тяжесть противодиверсионной борьбы ложится на внутренние войска, контрразведывательные и другие органы. При этом организация и ведение противопартизанской (противодиверсионной) борьбы осуществляются согласно боевым уставам и другим руководящим документам ВС РФ. Если же противодействие диверсионным или террористическим формированиям ведется в рамках борьбы с преступностью на территории, полностью контролируемой государственными органами власти, то тогда руководство такими действиями ложится на соответствующие органы МВД или ФСБ с привлечением при необходимости сил и средств армии. В этом случае порядок действий должен определяться требованиями Закона «О борьбе с терроризмом». Анализ военно-политической и оперативной обстановки в Чечне позволяет утверждать, что мы имеем дело с первым типом вооруженного противостояния.

Существует также и такое крайнее мнение, что КТО, проводящаяся на Северном Кавказе, — это «полицейская операция» и к военному искусству никакого отношения не имеет. Армию, считают приверженцы этого взгляда, втянули в политическую борьбу, а военные должны быть вне политики. Эмоции в военно-теоретической дискуссии, конечно, неуместны, но в этом вопросе именно совесть и гражданский долг определяют научную позицию. В проводимой операции реализуется нравственная ответственность армии за судьбу России. Эту ответственность понимают тысячи военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) и миллионы российских граждан на Северном Кавказе, которые с надеждой смотрят на свою армию. Потому что армия изначально была, есть и всегда будет инструментом государственной политики, а военное искусство должно ответить на вопрос: «Как лучше проводить такие операции?»

Так какую операцию проводила ОГВ(С) на Северном Кавказе? В политическом плане она была контртеррористической, т.е. направленной против сил, избравших террор в качестве способа достижения своих сепаратистских целей. Но нам необходимо проанализировать операцию с точки зрения военного искусства. Утверждение, что контртеррористическая операция ОГВ (С), как и любая другая операция, является одной из форм военных действий, признается большинством Исследователей. Однако ее идентификация по составу участвующих сил и средств, а также по виду боевых действий вызывает определенные трудности.

Нынешняя классификация операций предусматривает их деление в зависимости от состава привлекаемых сил и средств на общевойсковые, совместные и самостоятельные, а по масштабу — на стратегические, фронтовые, армейские (корпусные)∗. Очевидно, что по своему составу ОГВ (С) была общевойсковым объединением и, соответственно, проводимая ею операция являлась также общевойсковой. Определяющим признаком является то, что в ходе нее одновременно решался ряд оперативных задач под руководством общевойскового командования. Классифицировать же данную операцию как совместную представляется неправильным, поскольку в ней участвовали все силы и средства ОГВ(С), а не объединения и соединения только нескольких видов Вооруженных Сил, входящих в ее состав. Называть операцию совместной на том лишь основании, что в ней принимали участие воинские формирования МВД, ФСБ, ФПС и других министерств и ведомств, на наш взгляд, некорректно, ведь главным и решающим средством ведения боевых действий являются соединения (части) Вооруженных Сил. Другие воинские формирования имеют весьма ограниченные боевые возможности и по своему значению не могут быть сопоставимы с объединениями, соединениями и частями Вооруженных Сил. За попыткой определить операцию ОГВ(С) как совместную в данном случае скрывается только желание искусственно поднять роль и значение тех или иных структур.

В связи с этим, по нашему мнению, было бы целесообразно отказаться от названия «объединенная группировка войск (сил)», заменив его термином «группировка Вооруженных Сил», подразумевая вновь создаваемые группировки на театрах военных действий, стратегических и операционных направлениях, в том числе участвующие во внутренних вооруженных конфликтах. Эта формальность сняла бы многие негативные последствия в управлении, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения при подготовке и ведении операции. Изолированное развитие после 1991 года внутренних войск МВД, войсковых формирований ФПС, МЧС, Минюста и других министерств и ведомств в направлении решения сугубо ведомственных задач привело к системной дезинтеграции военной организации государства. В результате резко снизились возможности по применению этих сил и средств в ходе вооруженной борьбы, особенно по управлению ими. Неоправданно большие потери, которые понесли части и подразделения внутренних войск, СОБР и ОМОН МВД, — следствие этой системной ошибки в военном строительстве Российской Федерации. Были также созданы малоэффективные собственные системы обеспечения министерств и ведомств, не выдержавшие испытания в ходе боевых действий. Армии пришлось взять на себя подавляющий объем боевого, тылового и технического обеспечения всех этих формирований. Стало очевидным, что необходимо принять срочные меры по интеграции Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации в единую военную организацию государства, возглавляемую Генеральным штабом.

Вместе с тем следует признать, что подразделение операций по масштабу на фронтовые и армейские (корпусные) не вполне точно отражает изменения в характере внешних и внутренних угроз военной безопасности и вооруженной борьбы в современных условиях, а также в организационно-штатной структуре, мобилизационных возможностях и реальном состоянии Вооруженных Сил. По-видимому, операции ВС РФ по масштабу следует делить на стратегические, оперативно-стратегические, оперативные и оперативно-тактические (т.е. их масштаб определять через состав создаваемых группировок).

Особую сложность представляет идентификация операции на Северном Кавказе с точки зрения вида боевых действий. В настоящее время российское военное искусство признает два основных вида боевых действий — наступательные и оборонительные. В соответствии с этим общевойсковые операции объединений (фронта, армии, корпуса) классифицируются как наступательные или оборонительные. Анализ операции ОГВ (С) по целям, содержанию, способам выполнения задач и другим существенным показателям показывает, что ее нельзя отнести к наступательной или оборонительной. Действительно, основными сущностными признаками наступления или обороны являются захват и удержание местности, которые выступают в качестве целевых установок, однако в борьбе против партизанских и других иррегулярных вооруженных формирований захват или удержание участков местности может быть только каким-то этапом, боевой задачей, но не является целью боевых действий. Бессмысленность наступления, которое в этом случае часто сводится к овладению местностью, откуда противник ушел в безопасное место, или обороны, заключающейся в ожидании нападения со всех сторон и в любое время, обусловливает необходимость иных целевых установок, задач и специальных способов боевых действий для успешной борьбы с партизанскими (диверсионными, террористическими) и другими ИВФ. К таковым, по мнению автора, относятся: засада, рейд, поиск в заданном районе, патрулирование, налет, диверсия, блокирование и окружение ИВФ с их последующим уничтожением, прочесывание местности, деблокирование подразделений и других объектов, окруженных ИВФ, организационно-мобилизационные мероприятия по созданию ополчения и различные акции или мероприятия. Совокупность таких специальных способов составит основное содержание особого вида военных действий — специальных действий (СД).

Некоторые авторы предлагают определить специальные противодиверсионные действия как «специальные войсковые действия» применительно к тактике Сухопутных войск∗∗. Перенос термина «войсковые действия» из сферы деятельности Министерства внутренних дел в военное искусство будет неправильным. Все боевые действия Сухопутных войск уже по определению этого вида Вооруженных Сил являются войсковыми, поскольку у Сухопутных войск, в отличие от МВД, нет органов, а есть только войска.

Таким образом, наступление и оборона как основные виды обычных боевых действий в современных условиях уже не могут охватить все содержание вооруженной борьбы, в особенности во внутреннем вооруженном конфликте. Отправным моментом в совершенствовании российского военного искусства в области специальных методов ведения войны является признание нового, особого вида военных (боевых) действий — специальных действий как необходимой составной части современных войн и вооруженных конфликтов. Смысл понятия «специальные действия» не ограничивается только противопартизанскими (противодиверсионными, контртеррористическими) действиями.

Специальные действия — это организованное применение сил и средств объединений, соединений и частей Вооруженных Сил с целью ведения информационно-технической, диверсионной и информационно-психологической борьбы в тылу противника (против объектов на территории, контролируемой противником), а также действия ВС РФ по обеспечению военной безопасности иностранных государств, выполнению правоохранительных, миротворческих и других специфических задач.

В зависимости от целей и задач можно выделить следующие виды специальных действий: информационно-технические (составная часть информационно-технической борьбы); диверсионные; диверсионно-разведывательные (специальная разведка); противодиверсионные (противопартизанские, контртеррористические); СД по организации партизанского движения; информационно-психологические (составная часть информационно-психологической борьбы); демонстративные; миротворческие; правоохранительные; поисково-спасательные; СД по обеспечению безопасности иностранных государств; гуманитарные.

Специальные действия обладают характерными особенностями, к которым относятся: специальные цели и задачи боевого применения сил и средств в тылу противника; особые принципы ведения боевых действий; специальные способы выполнения боевых задач; специальные формы боевого применения сил и средств; специальный состав сил и средств; специальное вооружение, техника и имущество; особый порядок подготовки боевого применения, управления и обеспечения специальных действий.

Рассматривая СД как особый вид военных (боевых) действий, следует определить их формы. Все СД, как правило, отождествляют с их высшей формой — специальной операцией. По мнению автора, это не совсем правильно. Представляется целесообразным выделить следующие формы специальных действий: специальная операция, систематические специальные действия, удар, специальная акция.

Ведение СД в стратегическом и оперативном масштабах может осуществляться в форме специальной операции (СО) или систематических специальных действий. Информационно-техническая борьба, кроме того, может приобрести форму радиоэлектронного сражения. Основной тактической формой специальных действий является специальная акция. По-видимому, диверсионный, информационно-психологический и информационно-технический удары также можно отнести к одной из форм специальных действий.

В российской теории военного искусства пока нет единого понимания термина «специальная операция». Трактовка сущности и характера специальной операции за рубежом не может быть использована применительно к российскому военному искусству ввиду различных геополитических и национальных интересов, экономических возможностей, целей и задач вооруженных сил, их организационно-штатной структуры, а также традиций военного искусства и военного строительства. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо определить, какое место специальная операция занимает в существующей системе операций Вооруженных Сил.

Специальная операция является высшей формой специальных действий оперативных и оперативно-стратегических объединений Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации. Она включает специальные акции и удары, а также другие формы обычных боевых действий участвующих в ней войск и сил. В зависимости от типа специальных действий и состава привлекаемых войск (сил) специальная операция может быть общевойсковой, совместной или самостоятельной.

Общевойсковая специальная операция проводится общевойсковыми объединениями, соединениями и частями в тех случаях, когда борьба с диверсионными или партизанскими (иррегулярными) вооруженными формированиями составляет основное содержание военных действий. Вместе с тем некоторые специальные операции, в частности по разоружению крупных диверсионных или террористических формирований, проходящие на территории, контролируемой органами государственной власти Российской Федерации, могут проводиться как совместные с участием Вооруженных Сил, частей и подразделений ФСБ, МВД и других ведомств.

На Северном Кавказе, на наш взгляд, применение Объединенной группировки войск (сил) имело форму общевойсковой специальной (контртеррористической) операции, в настоящее время оно перешло в другую форму специальных действий, а именно- систематических специальных действий.

Совместная специальная операция представляет собой совокупность согласованных и взаимосвязанных действий по выводу в тыл противника (на территорию, полностью или частично контролируемую противником) формирований специального назначения, десантированию (высадке) воздушных (морских) десантов, других сил и средств, выполнению ими во взаимодействии с силами и средствами РЭБ боевых задач, их авиационной и огневой поддержке, необходимому обеспечению и последующему возвращению. Она организуется и проводится по решению главнокомандующего I вооруженными силами на ТВД (командующего войсками фронта, армии) как составная часть общевойсковой операции или по отдельному плану.

Некоторые специальные операции организуются и проводятся по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В отдельных случаях, особенно в угрожаемый период и в начальный период военного конфликта, специальная операция может быть самостоятельной.

Совместные специальные операции готовятся и проводятся временно создаваемыми группировками войск (сил) с привлечением части объединений и соединений нескольких видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск для выполнения специальных задач. При этом диверсионные и информационно-психологические совместные СО проводятся под руководством общевойсковых командований и, как правило, являются составной частью фронтовой (армейской) наступательной или оборонительной операции.

Совместные СО нескольких министерств или ведомств проводятся в тех случаях, когда сил и средств одного ведомства не хватает для выполнения возложенных на него задач и требуется объединить усилия (например, совместные спецоперации ФСБ, МВД и Вооруженных Сил в Буденновске и станице Первомайской против крупных террористических бандформирований).

К самостоятельным специальным операциям, по мнению автора, относятся специальные операции военной разведки, МВД, ФСБ, службы внешней разведки, службы безопасности Президента Российской Федерации, ФПС, Федерального агентства правительственной связи, Государственного комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, Федеральной службы налоговой полиции, Главного управления охраны и других ведомств.

Специальные действия тесно связаны с боевым применением сил и средств специального назначения, или, по западной терминологии, сил специальных операций. Возрастание роли и значения таких сил в вооруженной борьбе в современных условиях вызвано в первую очередь резким повышением боевой эффективности образцов вооружения при их применении специальными воинскими формированиями. Боевой опыт показал, что эффективность огня стрелкового оружия в налетах и засадах увеличивается в 4-8 раз, гранатометов и огнеметов в — 16-30 раз, а мин и минновзрывных заграждений — в 60-75 раз по сравнению с их применением обычными подразделениями.

В мировой практике военного строительства прослеживается явная тенденция приоритетного развития сил и средств специальных операций. Так, в 1987 году в США было создано командование специальных операций (КСО) и введена должность помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности. Формирование командования, подчиненного непосредственно комитету начальников штабов, организационно означало появление в составе вооруженных сил США новой структуры, аналогичной нашему отдельному роду войск. Под управление КСО были сведены уже существовавшие тогда части специального назначения сухопутных войск, ВВС и ВМС общей численностью порядка 42,6 тыс. человек (в 1996 году командование сил специальных операций создано в Германии).

Отечественным аналогом основных компонентов зарубежных сил специальных операций являются соединения и части специального назначения. По-видимому, настало время и России иметь свои силы специального назначения.

∗ Военная мысль. 2000. № 3, 4.

∗ Военный энциклопедический словарь. М., 1986. С.515.

Источник