Способы деления клеток

Клеточный цикл– период жизни клетки от момента ее образования путем деления материнской до собственного деления.

Способы деления соматических клеток:

1) деление надвое, или бинарное;

2) амитоз – прямое деление;

3) митоз – непрямое деление;

4) мейоз – редукционное деление.

Деление надвое, или бинарное характерно для клеток прокариот (бактерий), в которых имеется нуклеоид – генетический аппарат бактериальной клетки (бактериальная хромосома). Представляет собой кольцевидную молекулу ДНК, не соединенную с гистонами. Нуклеоид обычно находится в центре клетки и не отграничен своей мембраной от содержимого клетки. Деление нуклеоида происходит после завершения репликации ДНК. Расхождение дочерних ДНК обеспечивается ростом клеточной мембраны. Перед делением клетки ДНК удваивается, и образуются 2 кольцевые молекулы ДНК. Затем клеточная мембрана врастает в цитоплазму, встраивается между 2 молекулами ДНК и делит клетку надвое.

Амитоз – прямое деление интерфазного ядра клетки путем перетяжки, при котором не происходит образование веретена деления. При амитозе ядро делится, а цитоплазма может оставаться неразделенной. В этом случае хромосомы распределяются неравномерно. Путем амитоза делятся клетки, в которых протекают патологические процессы, например, клетки злокачественных опухолей. У человека и животных амитотически делятся клетки печени, хрящевой ткани, роговицы глаза. У растений амитотически делятся клетки эндосперма. Признаки, характеризующие амитоз:

1) деление ядра может происходить без деления цитоплазмы;

2) встречается он в специализированных клетках (в клетках хрящевой ткани, роговицы глаза);

3) клетка, в которой произошел амитоз, не способна к митозу.

Митоз – основной тип деления эукариотических клеток.

Митоз – это непрямое деление соматических клеток эукариотических организмов, при котором дочерние ядра несут такое же число хромосом, что и родительская клетка. Митоз обеспечивает увеличение числа клеток в организме, рост, процессы регенерации.В 1874 г. И.Д. Чистяков описал некоторые фазы митоза у спор плауна и хвоща. Затем детально исследовали митоз немецкий ботаник, Э. Страсбургер (1876–1879 гг.) – в клетках растений и немецкий цитолог, В. Флемминг (1882 г.) – в клетках животных.

Митотический цикл – совокупность процессов, происходящих в клетке при подготовке ее к делению и в период ее деления.

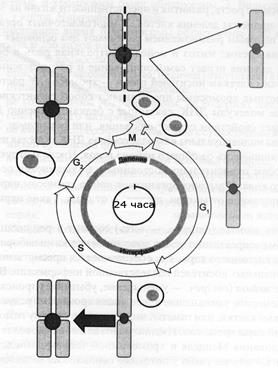

Митотический цикл подразделяется на интерфазу и митоз (рис. 26). Интерфаза – промежуток времени между делениями клетки. Интерфаза в свою очередь подразделяется на три фазы – G1 , S, G2.

В постмитотическом (пресинтетическом) периоде – фаза G1 идет подготовка клетки к удвоению ДНК: интенсивный рост клетки; активный биосинтез РНК, белков, липидов, углеводов, АТФ и ферментов.

В синтетическом периоде – фаза S , длительность которого составляет 6–8 часов, осуществляется главный процесс – репликация ДНК (удвоение хромосом). Способ синтеза ДНК – репликация, или самоудвоение молекулДНК. В ходе репликации происходит передача наследственной информации от материнской ДНК к дочерней ДНК путем точного ее воспроизведения. В результате репликации ДНК каждая хромосома удваивается и состоит из двух хроматид. Хроматиды соединены в центромерной области.

В премитотическом (постсинтетическом) периоде – фаза G2, длящемся от 2 до 6 часов, происходит: удвоение органелл; синтез белков, липидов, углеводов, синтез АТФ; синтезируются белки, необходимые для образования микротрубочек веретена деления.

Рис. 26. Схема митотического цикла

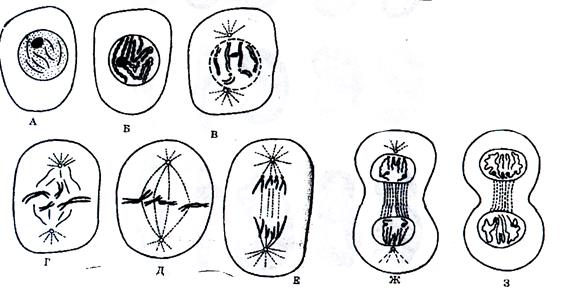

В делении животных клеток принимает участие органелла – клеточный центр (центросома). Это немембранная органелла, расположенная около ядра, в цитоплазме клетки. Клеточный центр участвует в формировании веретена деления при воспроизводстве клеток. Хромосомы в интерфазе удвоены, и, вступая в митоз, состоят из двух сестринских хроиматид. Митоз (М) подразделяется на 4 фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу (рис. 27).

Профаза – стадия митоза, в ходе которой происходит конденсация хромосом, распад ядрышек, начинает формироваться веретено деления. В профазе каждая хромосома состоит из двух хроматид, соединенных между собой в области центромеры. В конце профазы исчезает ядрышко, центриоли расходятся к полюсам клетки. Возникает митотическое веретено, состоящее из микротрубочек.

Метафаза – стадия митоза, при которой хромосомы выстраиваются на экваторе веретена, образуя метафазную пластинку.В начале метафазы разрушается ядерная оболочка. Каждая хромосома прикрепляется своим центральным участком (центромерой) к одной из микротрубочек. Имеется также кинетохор, который находится вблизи центрометы и регулирует расположение и направление движения хромосом. В метафазе хромосомы располагаются в экваториальной области клетки, образуют метафазную пластинку.

Хроматиды хорошо различимы во время метафазы митоза, когда хромосома состоит из двух хроматид.

Анафаза – стадия митоза, характеризующаяся расхождением сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки.Это самая короткая стадия митоза. После деления центромеры хроматиды расходятся в дочерние ядра и становятся самостоятельными хромосомами.

Движение хромосом осуществляется благодаря кинетохору и нитям веретена, которые сокращаются и растягивают хроматиды от экватора к полюсам клетки

Телофаза – стадия митоза, характеризующаяся формированием дочерних ядер. У полюсов клетки хромосомы деспирализуются и приобретают форму длинных нитей, что характерно для неделящегося ядра. Формируются дочерние ядра, а в них – ядрышки. В дочерних ядрах образуются ядерная оболочка, нуклеоплазма. На протяжении телофазы происходит цитокинез – деление цитоплазмы, в результате чего две идентичные дочерние клетки отделяются друг от друга. Они являются генетической копией материнской клетки и содержат диплоидный набор хромосом – 2nc.

Рис. 27. Фазы митоза животной клетки: А–В профаза; Г– прометафаза; Д– метафаза; Е– анафаза; Ж– телофаза; З– цитокинез

Биологическое значение митоза. Митоз обеспечивает генетическую преемственность поколений клеток, генетическую стабильность, т. е. видовое постоянство числа хромосом в клетках.

Митотический индекс (m)– отношение числа претерпевающих митоз клеток в ткани к общему числу клеток ткани или культуры. Митотический индекс определяется по формуле m= Nm / N, где Nm – число претерпевающих митоз клеток в ткани, а N – общее число клеток ткани (1000 клеток). У каждой ткани – свой митотический индекс. Более высокие его показатели характерны для росткового слоя кожи (0,7), верхушечная и боковая меристемы (0,7), эпителия тонкого кишечника (0,78), клеток красного костного мозга (0, 74), а более низкие – для скелетной мышечной ткани (0,0001) и нервной ткани (0,0001).

Мейоз

Мейоз – процесс деления диплоидных клеток половых желез, в ходе, которого наблюдаются редукционное деление, приводящее к уменьшению числа хромосом в дочерних клетках вдвое и уравнительное деление, приводящее к образованию гамет. Мейоз открыт В. Флеммингом в 1882 г. у животных, а Э. Страсбургер в 1888 г. выявил редукцию числа хромосом у растений.

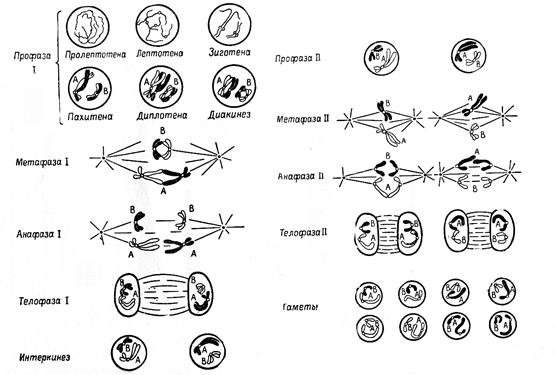

Интерфаза мейоза. В интерфазе происходит удвоение молекул ДНК в синтетическом периоде. При этом удваиваются хромосомы. В каждой хромосоме содержится по 2 хроматиды (2n2c).

1. Первое деление мейоза

Профаза 1. В профазу 1 вступают хромосомы, удвоенные в интерфазе.

Поэтому в начале профазы хромосомы удвоены (диплоидный набор) и в каждой из них содержится по 2 хроматиды (2n2c). Затем осуществляются процессы (рис. 28) конъюгации и кроссинговера. В профазе-1 различают стадии: лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез.

Конъюгация хромосом – процесс попарного временного сближения гомологичных хромосом. Лептотена – стадия тонких нитей. На стадии зиготены гомологичные хромосомы сближаются попарно и образуют тетрады – структуры из четырех хроматид, или биваленты. Вследствие конъюгации каждый бивалент состоит из 4 сестринских хроматид. Формула генетического материала имеет вид 2n4c.

Кроссинговер – перекрест гомологичных хромосом или хроматид, сопровождающийся обменом соответствующими участками между хроматидами (процессом рекомбинации). На стадии пахитены в бивалентах происходит кроссинговер: взаимный обмен идентичными участками по длине гомологичных хромосом, формируются хиазмы – места перекреста хромосом. Поскольку каждая хиазма соответствует одному событию кроссинговера, в котором участвуют две несестринские хроматиды, то по количеству хиазм можно судить об интенсивности процесса кроссинговера. В хромосомном наборе человека число хиазм колеблется от 35 до 66. Возможен обмен участками между несестринскими хроматидами соседних хромосом – (несестринский обмен) или между сестринскими хроматидами – в пределах одной хромосомы (сестринский обмен).

Генетическим следствием кроссинговера является рекомбинация генов, образуется генетически неоднородный материал, возникают генетические различия между хроматидами, что обеспечивает широкую генетическую изменчивость гамет. На стадии диплотены тетрадный комплекс разрушается. Гомологи отталкиваются друг от друга. Диакинез – стадия завершающая профазу мейоза-1, переходная к метафазе-1. Биваленты укорачиваются, разрушается ядро, начинает формироваться веретено деления.

Метафаза 1. Биваленты, уже генетически неоднородные, располагаются в 2 слоя по экватору клетки.

Анафаза 1. В анафазе к полюсам расходятся хромосомы, состоящие из 2 хроматид, т. е. расходятся половинки бивалентов. Этот процесс называется редукционное деление, в результате которого образуются две клетки, в которых содержится по одной хромосоме, но каждая хромосома состоит из двух хроматид. Формируется гаплоидный набор хромосом. Поэтому формула генетического материала в анафазе-1 имеет вид – n2c).

Телофаза 1. Образуются 2 клетки с гаплоидным набором хромосом и удвоенным количеством ДНК. Веретено деления разрушается. Появляется ядерная оболочка. В конце телофазы 1 происходит цитокинез (деление цитоплазмы с помощью перетяжки), кроме того, формируются диады, т.е. в каждую клетку попадают 2 сестринские хроматиды, соединенные центромерой.

Итак, уже после первого мейотического деления в клетке содержится гаплоидный набор хромосом, и каждая хромосома состоит из двух хроматид.

2. Второе деление мейоза – уравнительное деление (митоз мейоза). Между первым и вторым делениями мейоза присутствует период – интеркинез. В отличие от интерфазы в интеркинезе не реплицируется ДНК, и удвоение хромосом не происходит.

Второе деление мейоза включает такие же фазы, что и первое деление –профазу-2, метафазу-2, анафазу-2, телофазу-2.

В профазе-2 и метафазе-2 мейоза еще сохраняются по две хроматиды в каждой хромосоме. В профазе II мейоза хромосомный набор клетки можно записать в виде формулы 1 n 2 c (n – число хромосом, c – число хроматид).

В анафазе-2 сестринские хроматиды расходятся к полюсам клетки, и каждая из них становится самостоятельной хромосомой. В результате расхождения хроматид к полюсам клетки происходит уравнительное деление.

В телофазе -2 формула генетического материала имеет вид n c.

Рис. 28. Стадии мейоза. Поведение хромосом. Отцовские хромосомы окрашены в черный цвет, материнские – в белый.

Таким образом, мейоз состоит из двух последовательных делений (редукционного и уравнительного). Перед первым делением мейоза, в интерфазе, происходит синтез ДНК, вследствие чего, в каждой хромосоме будет по две хроматиды (однократная репликация ДНК – 2n2c). Редукционное деление заканчивается образованием двух клеток, содержащих гаплоидный набор хромосом, состоящих их двух хроматид (1n2c). Перед вторым делением в мейозе отсутствует интерфаза. Поэтому второму делению не предшествует синтез ДНК и удвоение хромосом. В результате уравнительного деления (митоза мейоза) из одной исходной диплоидной клетки половой железы образуются 4 гаплоидные генетически разнородные клетки. После уравнительного деления формула генетического материала имеет вид – 1n1c.

Биологическое значение мейоза состоит: 1) в формировании генетически разнообразного материала, вследствие кроссинговера; 2) в разнообразии видов, т. к. мейоз служит основой комбинативной изменчивости организмов; 3) в формировании гамет, участвующих в половом размножении; 4) в поддержании генетического постоянства видов.

Дата добавления: 2015-09-11 ; просмотров: 9652 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы деления соматических клеток животных

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1.2.4. Организация клеток во времени

1.2.4.2. Способы деления соматических клеток

Существует два основных способа разделения соматических клеток: митоз и амітоз.

Митоз (от греч. — нить) — косвенный, или митотическое деление является преобладающим типом разделения еукаріотичних соматических клеток и присущ всем багатоклітинним организмам. При этом происходит точное равномерное распределение наследственного материала. В результате митоза каждая дочерняя клетка получает полный набор хромосом со строгим количеством ДНК и за их укладом идентична материнской клетке. Амітоз (от греч. ά — отрицание и μίτος — нить) преобладает у некоторых одноклеточных организмов. Это также способ деления соматических клеток, но на івідміну от митоза, прямое разделение інтерфазного ядра клетки происходит путем простой перетяжки перепонкой. При амітозі распределение наследственного материала между дочерними клетками может быть равномерным или неравномерным. Вследствие этого образуются или одинаковые или неодинаковые по размером клетки. Поэтому такие клетки наследственно неполноценные.

Митоз. Митоз наступает после интерфазы и условно делится на следующие фазы: 1) профаза, 2) метафаза, 3) анафаза, 4) телофаза. На рис. 1.74. приведена общая схема различных фаз митоза.

Рис. 1.74. Схема митоза:

1-центріоля; 2 — ядрышко; 3 — хромосомы; 4 — ранняя профаза; 5 — поздняя профаза; 6 — метафаза; 7 — ранняя анафаза; 8 — поздняя анафаза; 9 — ранняя телофаза.

Профаза (от. греч. πρα — к, и греч. φάσις — появление) — начальная фаза митоза. Характеризуется тем, что ядро увеличивается в размерах, и с хроматинової сетки, в результате спіралізації и укорочение, хромосомы из длинных, тонких, невидимых ниток в конце профази становятся короткими, толстыми и размещаются в виде видимого клубка. Хромосомы сокращаются, стовщуються и состоят из двух половинок — хроматид. Хроматиды обвиваются друг вокруг друга, удерживаются попарно с помощью центромеры. Профаза завершается исчезновением ядрышки, центріолі расходятся к полюсам с образованием фигуры веретена. Из белка тубулина формируются микротрубочки — нити веретена. Вследствие растворение ядерной мембраны хромосомы размещаются в цитоплазме. К центромер прикрепляются нити веретена с обеих полюсов.

Метафаза (от греч. μετά — — между, после) начинается движением хромосом в направлении к экватору. Постепенно хромосомы (каждая состоит из двух хроматид) располагаются в плоскости экватора, образуют так называемую метафазну пластинку. В животных клетках на полюсах вокруг центріоль заметны зірчастоподібні фигуры. В этой фазе можно подсчитать число хромосом в клетке. Набор генетического материала составляет 2п4с.

Метафазну пластинку используют в цитогенетических исследованиях для определения числа и формы хромосом.

В анафазе (от греч. άνά — вверх) сестринские хроматиды отходят друг от друга, разделяется соединяющий их центромерна участок. Все центромеры делятся одновременно. Каждая хроматида с отдельной центромерою становится дочерней хромосомой и по нитям веретена начинает двигаться к одному из полюсов. Набор генетического материала составляет 2п2с.

Телофаза (от. греч. τέλος — конец) — заключительная стадия митоза. Обратная относительно профази. Хромосомы, которые достигли полюсов, состоящие из одной нити, становятся тонкими, длинными и невидимыми в световой микроскоп. Они испытывают деспіралізації, образуют сетку інтерфазного ядра. Формируется ядерная оболочка, появляется ядрышко. В это время исчезает митотический аппарат и происходит цитокінез — разделение цитоплазмы с образованием двух дочерних клеток. Набор генетического материала составляет 2п2с.

Частота митоза в различных тканях и в разных организмах резко отличная. Например, в красном костном мозге человека ежесекундно происходит 10 млн. митозов.

В настоящее время точно не известно, какие факторы побуждают клетку до митоза, но считают, что в этом существенную роль играет соотношение объемов ядра и цитоплазмы (ядерно-цитоплазматичне соотношение). Увеличение объема клетки связано с синтезом белков, нуклеиновых кислот, липидов и других химических компонентов клетки. Поэтому наступает момент, когда поверхность ядра недостаточна для обеспечения обмена веществ между ядром и цитоплазмой, необходимых для дальнейшего роста. Деление клетки значительно увеличивает поверхность как самой клетки, так и ее ядра, не увеличивая при этом их объема; поэтому считают, что фактор, который ограничивает ядерно-цитоплазматичне соотношение, каким-то образом побуждает клетку к митотического деления.

Биологическое значение митоза. Митоз — наиболее распространенный способ репродукции клеток животных, растений, простейших. Это основа роста и вегетативного размножения всех эукариот — организмов, которые имеют ядро. Основная его роль заключается в точном воспроизведении клеток, обеспечении равномерного распределения хромосом материнской клетки между возникающими из нее двумя дочерними клетками и поддержании постоянства числа и формы хромосом во всех клетках растений и животных. Митоз способствует росту организма в эмбриональном и постембріональному периодах, копирования генетической информации и образование генетически равноценных клеток. Поэтому организмы, которые размножаются вегетативно (грибы, водоросли, простейшие, много растений) образуют большое количество идентичных особей, или клонов. Клонирование возможно в некоторых многоклеточных, способных восстанавливать целый организм из части тела: кишечнополостных, червей. Клонирование позвоночных происходит только на ранних стадиях эмбриогенеза. Так, у животных и человека образуются монозиготні близнецы с одной оплодотворенной яйцеклетки в результате ее митотического разделения. За счет митоза все функционально устаревшие клетки организма заменяются новыми. Этот разделение лежит в основе процесса регенерации — восстановлению утраченных тканей.

Амітоз. Амітоз происходит путем деления ядра, а впоследствии и цитоплазмы. Во время амітозу ядрышко удлиняется, перешнуровується, а затем вытягивается и ядро. В некоторых случаях в ядре возникает перегородка, что делит его на две части. Деление ядра иногда сопровождается разделением цитоплазмы (рис. 1.75).

Рис. 1.75. Амітоз. Размножение амебы:

а — 0 мин; б — 6 мин; в — 8 мин; г — 13 мин; д — 18 мин; — 21 мин.

Различают несколько форм амітозу: равномерное, когда образуется два равных ядра; неравномерное, когда образуются неравные ядра; фрагментация, когда ядро распадается на много мелких ядер одинаковой или разной величины.

Таким образом, амітоз — это разделение, что происходит без спіралізації без образования хромосом и веретена деления. Или происходит предварительный синтез ДНК перед началом амітозу и как она распределяется между дочерними ядрами — неизвестно. Иногда при разделении определенных клеток митоз чередуется с амітозом.

Амітоз — это своеобразный тип разделения, что иногда наблюдается при нормальной жизнедеятельности клетки, а в основном при нарушениях функции, часто под влиянием облучения или воздействия других вредных факторов. Он присущ високодиференційованим клеткам. Амітоз по сравнению с митозом встречается реже и играет второстепенную роль в клеточном делении подавляющего большинства живых организмов.

Источник