- Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

- Деление прокариотических клеток

- Способы деления прокариотических клеток

- Механизмы осуществления клеточного деления

- Готовые работы на аналогичную тему

- Способы деления прокариотических клеток

- Особенности деления прокариотических клеток: способы и механизмы клеточного деления

- Особенности деления прокариотических клеток

- Способы деления прокариотических клеток

- Механизмы клеточного деления

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Деление клеток — часть процесса жизни абсолютно любого живого организма. Все новые клетки образуются из старых (материнских). Это одно из основных положений клеточной теории. Но существует несколько видов деления, которые напрямую зависят от природы этих клеток.

Деление прокариотических клеток

Чем отличается прокариотическая клетка от эукариотической? Самое главное отличие — отсутствие ядра (собственно поэтому так и называются). Отсутствие ядра означает, что ДНК просто находится в цитоплазме.

Процесс выглядит следующим образом:

репликация (удвоение) ДНК —> клетка удлиняется —> образуется поперечная перегородка —> клетки разделяются и расходятся

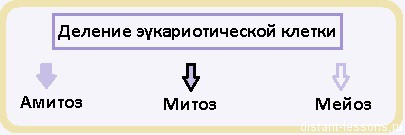

Деление эукариотических клеток

Жизнь любой клетки состоит из 3 этапов: рост, подготовка к делению и, собственно, деление.

Как происходит подготовка к делению?

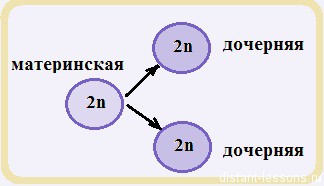

Этот период подготовки к делению называется ИНТЕРФАЗА.

Интерфаза состоит из трех периодов: пресинтетического, или постмитотического, — G1, синтетического — S, постсинтетического, или премитотического, — G2.

- Во-первых, клетка растет — это пресинтетический период

- во-вторых, удваивается молекула ДНК — это синтетический период

- в третьих, синтезируется и накапливается белок, аккумулируется энергия, удваиваются центриоли — постсинтетический период.

Амитоз

Прямое или бинарное деление клеток

Это самый экономичный (с точки зрения энергии) метод деления клеток.

Основные особенности:

- ядро делится перетяжкой надвое;

- веретено деления не образуется;

- распределение ДНК между клетками произвольное.

При таком «неаккуратном» делении могут возникнуть многоядерные клетки. Логично, что при таком делении главное — количество новых клеток и скорость их образования, а не их «качество». Поэтому логично, что оно характерно либо для простейших одноклеточных организмов, либо для специализированных клеток — либо тех, которые потом должны погибнуть — кора у растений, при злокачественных процессах и т.д.

Митоз

Непрямое деление клеток, не половое деление

Это основной способ деления эукариотических соматических (клеток тела) клеток.

Выделяют 4 фазы митоза:

(под каждой фазой указана формула, где n — число хромосом, С — ДНК)

Профаза

(2n4C)

- Самая длительная фаза деления клетки. Двухроматидные хромосомы конденсируются, утолщаются и спирализуются. Вообще, возможность увидеть хромосомы — результат наблюдения профазы клетки;

растворяется ядерная оболочка;

исчезает ядрышко; - Центриоли ( в животных клетках) расходятся к разным полюсам клетки, из микротрубочек начинает формироваться веретено деления — своеобразные «рельсы», по которым хромосомы будут двигаться к полюсам клетки.

Метафаза

(2n4C)

(именно в этой фазе хромосомы лучше всего видны в световой микроскоп)

- Образуется «плоскость», в которой будут располагаться хромосомы — метафазная плоскость

- микротрубочки «выбирают специализацию» — центросомные — тянутся от одного полюса клетки к другому, хромосомные — связаны с центромерам (сердинками) хромосом.

- Двухроматидные хромосомы вытягиваются микротрубочками в центр клетки — они как бы выстраиваются по экватору.

Анафаза

(4n4C)

- самая короткая фаза по продолжительности

- центромеры делятся на две части

- деление двухроматидных хромосом на однохроматидные хроматиды и эти сестринские хроматиды расходится к разным частям клетки.

Телофаза

(4n4C -> 2 x 2n2C)

- хромосомы (однохроматидные) раскручиваются (деспирализуются), в микроскоп их уже не разглядеть

- происходит разрушение ( растворение) нитей веретена деления

- вокруг хромосомного набора в каждой части клетки начинает формироваться ядерная оболочка и ядрышки,

- веретено деления разрушается и образуется перетяжка, которая разделит делящуюся материнскую клетку на две новые дочерние (цитокинез)

Обратите внимание, что митотическое деление клеток характерно для соматических клеток (неполовых, клеток тела) — у них изначально двойной — ДИПЛОИДНЫЙ набор хромосом. И в результате митоза образуются 2 новые клетки, каждая с таким же диплоидным набором.

Митоз обеспечивает:

- сохранение хромосомного набора при делении клеток — образование новых клеток, абсолютно идентичных материнской;

- увеличение общего числа клеток в организме ( рост организма, превращение зиготы в бластулу)

- восстановление организма ( регенерацию)

- вегетативное размножение и размножение простейших организмов

- обновление организма (замена устаревших клеток)

- у споровых растений — прорастание спор в гаметофит и образование гаметофитом гамет

Очень часто в заданиях ЕГЭ просят указать количество хромосом и ДНК в каждой фазе.

Об этом подробно читаем >.

Источник

Деление прокариотических клеток

Вы будете перенаправлены на Автор24

Деление прокариотических клеток – это процесс образования дочерних клеток прокариот из материнской клетки.

Способы деления прокариотических клеток

Ключевыми событиями в жизненном цикле клеток прокариот являются:

В большинстве случаев прокариотические клетки делятся с образованием двух идентичных по размеру дочерних клеток. Такой процесс иногда называют бинарным делением или делением пополам.

Чаще всего прокариотические клетки имеют клеточные стенки, поэтому бинарное деление сопровождается образованием септы.

Септа – это система перегородок между дочерними клетками, которая имеет свойство расслаиваться посередине.

Есть некоторые различия в процессе деления различных бактериальных клеток. Оригинальной является система деления грамотрицательных бактерий. Раскрытию данного механизма способствовало исследование бактерий E. сoli. Эти бактерии отличаются нарушенным механизмом деления. Внутри таких клеток происходят мутации, которые затрагивают гены, формирующие механизм клеточного деления. При этом формируется следующие фенотипы:

- филаменты или длинные клетки, сформированные в том случае, когда септа не образуется по тем или иным причинам. Филаменты могут быть равномерно распределенными внутри клетки, содержать единственный нуклеоид, содержать несколько нуклеоидов;

- миниклетки или клетки минимального размера, лишенные ДНК. Миниклетки образуются в том случае, если при клеточном делении формируется больше, чем одна септа;

- безъядерные клетки или клетки нормального размера, которые лишены ДНК.

Механизмы осуществления клеточного деления

Также для прокариотических клеток характерен молекулярный механизм деления. В таком случае центральную роль играет септальное кольцо или кольцевая органелла, которая располагается посередине клетки и имеет способность сокращаться, образуя перетяжки между двумя дочерними клетками.

Готовые работы на аналогичную тему

Зрелое септальное кольцо представляет собой сложный белковый комплекс, который состоит из большого количества разных белков.

Все белки, которые входят в состав септального кольца делятся на следующие разновидности:

- модулирующие сборку филаментов;

- связывающие кольцо с мембраной;

- координирующие процесс образования спеты с сегрегацией ДНК;

- синтезирующие пептидогликан;

- гидролизующие пептидогликан.

Все представленные типы белков играют собственную оригинальную роль в ходе перераспределения генетической информации и выполняют роль связующих звеньев в ходе деления клеток.

Для многих белков функция септального кольца до сих пор остается не определенной.

Процесс формирования зрелой формы септального кольца также имеет ряд собственных особенностей. После его деления белок формирует прилегающую ко внутренней мембране спираль, которая закручивается вдоль клеточной оси. Такая спираль постоянно меняет собственное положение и достаточно быстро перемещается от одного полюса клетки к другому. Примерно в это же время завершается процесс репликации ДНК, спираль захлопывается и формируется Z — кольцо посередине клетки. Многие ученые предполагают, что Z – кольцо на самом деле также представлено короткой спиралью.

Далее происходит процесс созревания спетального кольца. Он длится приблизительно 14 – 21 минуту и после прохождения данного времени к Z – кольцу присоединяются все ключевые белки. Все белки включаются в состав септального кольца в течение 1 – 3 минут.

До сборки септального кольца Z-кольцо стимулирует синтезпептидогликана в центре клетки таким образом, что клетка начинает удлиняться. Молекулярные основы данного процесса до сих пор не установлены в полной мере.

Одним из последних в септальное кольцо включаются белки, которые отвечают за синтез полярных пептидогликанов. А также белки обеспечивают частичный гидролиз пептидогликана на границе раздела между клетками.

Завершающим этапом клеточного деления называют формирование перетяжки и конечное разделение двух дочерних клеток. Образование перетяжек затрагивает все компоненты клеточной оболочки, а именно внутреннюю мембрану, внешнюю мембрану, слой пептидогликана.

Также существует мнение о том, что за инвагинацию внутренней части мембраны отвечает Z-кольцо. Но механизм передачи напряжения на эту мембрану до сих пор полностью не известен.

Одновременно с данным процессом ферменты септального кольца синтезируют или преобразуют пептидогликан септы. После формирования спеты в работу по делению клетки вступают ферменты пептидогликангидролазы, который помогает отделять будущие дочерние клетки друг от друга.

Процесс деления прокариотических клеток завершается инвагинацией и обособлением внешних мембран дочерних клеток.

Таким образом, процесс деления клеток прокариот имеет собственные оригинальные черты, сам механизм обычно называют прямым делением клетки или амитозом, но внутри него лежат процессы сложных преобразований белковых структур и реализации ДНК клетки.

Иногда вариантом бинарного деления является почкование, которое рассматривается как неравномерное бинарное деление. При почковании на одном полюсе материнской клетки образуется вырост или почка, которая увеличивается в процессе роста. Постепенно почка достигает размеров материнкой клетки, отделяясь от нее через некоторое время.

Равновеликое бинарное деление дает начало таким дочерним клеткам, которые в последствии могут иметь достаточно большое количество морфологических и физиологических различий. Дочерняя и материнская клетки могут отличаться также и размерами, но при этом генетический набор информации идентичен и реализуется в дальнейшем по схожим принципам.

При подобном делении появляется возможность отслеживания процесса старения прокариотических клеток. Такие дочерние клетки гораздо жизнеспособнее и лучше приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Источник

Способы деления прокариотических клеток

1 кольцевая хромосома у бактерий (нуклеоид). Двуцепочечная ДНК не связана с белками

Хромосомы линейные. Двуцепочечная ДНК связана с белками-гистонами

Мелкие, обычно свободные

Крупные. Могут быть свободными и связанными с ЭПС

Митохондрии, хлоропласты, комплекс Гольджи, ЭПС,лизосомы

Имеются, за исключением высших растений

Имеется у бактерий

У бактерий содержит муреин

У растений – целлюлозная, у грибов – хитиновая, у животных- нет

Способы деления клетки

Обычно поперечное деление, митоза и мейоза нет.

Митоз, мейоз, амитоз

Прокариоты — это организмы у которых нет ядра. К ним относятся бактерии и цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Основные признаки прокариот:

1) отсутствует ядро, вместо ядра имеется его эквивалент — нуклеоид, лишенный ядерной оболочки и состоящий из одной молекулы ДНК, замкнутой в кольцо;

2) нет белков гистонов, которые упаковывают ДНК;

3) ДНК не имеет мозаичного строения, то есть, между генами нет неинформативных участков;

4) трансляция быстро следует за транскрипцией, нет созревания (процессинга) иРНК;

5) отсутствуют органоиды, имеющие мембранное строение,

6) отсутствует клеточный центр;

7) есть рибосомы;

8) есть мезосомы (впячивания плазматической мембраны), выполняющие функции мембранных органоидов;

9) органоиды движения (жгутики) не покрыты цитоплазматической мембраной;

10) характерно прямое бинарное деление.

Эукариоты — это организмы, клетки которых имеют оформленное ядро, отграниченное от цитоплазмы ядерной оболочкой. К эукариотам относятся протисты, животные, растения и грибы. У эукариот:

1) Присутствует ядро, отграниченное от цитоплазмы двумембранной ядерной оболочкой,

2) ДНК связана с белками — гистонами, образуя хроматин, который при делении клеток превращается в хромосомы,

3) ДНК имеет мозаичное строение, то есть между генами располагаются неинформативные

участки — спейсеры, а гены имеют экзоны (информативные участки) и интроны (неинформативные участки),

4) у эукариот в ядре происходит дозревание иРНК — процессинг (неинформативные участки вырезаются с помощью ферментов, а информативные сшиваются),

5) имеются все органоиды цитоплазмы, имеющие мембранное и немембранное строение,

6) органоиды движения — жгутики и реснички — покрыты цитоплазматической мембраной;

Источник

Особенности деления прокариотических клеток: способы и механизмы клеточного деления

Особенности деления прокариотических клеток

Способы деления прокариотических клеток

Деление прокариотических клеток представляет собой процесс образования дочерних клеток прокариот на основе материнской клетки.

Есть 2 наиболее важных события, происходящих на протяжении жизненного цикла клеток прокариот. Это:

Практически всегда прокариотические клетки делятся так, что в результате образуются две одинаковые по размеру дочерние клетки. В некоторых случаях такой процесс называют еще бинарным делением или делением пополам.

В большинстве случаев прокариотические клетки характеризуются наличием клеточных стенок. Поэтому в результате бинарного деления образуется септа.

Септа — это определенная система перегородок, находящихся между дочерними клетками, имеющая свойство расслаиваться посередине.

В ходе деления различных бактериальных клеток наблюдаются определенные различия. Оригинальная система деления — система деления грамотрицательный бактерий. Этот механизм был открыт в результате исследований бактерий E. coli. У этих бактерий механизм деления нарушен. Внутри этих клеток можно наблюдать мутации, затрагивающие гены, которые и формируют механизм клеточного деления.

Происходит формирование определенных фенотипов:

- филаменты или длинные клетки. Они формируются, когда септа по определенным причинам не может сформироваться. Филаменты могут распределяться внутри клетки равномерно, иметь один нуклеоид или несколько;

- миниклетки или клетки минимального размера. Эти клетки лишены ДНК. Их образование происходит в случае, если в ходе клеточного деления формируется не одна, а несколько септ;

- безъядерные клети или клетки нормального размера. Они также лишены ДНК.

Механизмы клеточного деления

Один из механизмов деления, характерных для прокариотических клеток — молекулярный. В этом механизме септальное кольцо или кольцевая органелла играют ключевую роль. Кольцевая органелла находится посередине клетки и способна сокращаться — так образуются перетяжки между двумя дочерними клетками.

Зрелое септальное кольцо — это сложный белковый комплекс. В него входит большое количество разнообразных белков.

Входящие в состав септального кольца белки бывают нескольких разновидностей:

- модулирующие сборку филаментов;

- те, что связывают кольцо с мембраной;

- белки, которые координируют процесс образования септы с сегрегацией ДНК;

- те, что синтезируют пептидогликан;

- белки, гидролизующие пептидогликан.

У перечисленных белков есть своя неповторимая роль в процессе перераспределения генетической информации. Также все они выступают в качестве связующих звеньев в ходе деления клеток.

Функция септального кольца для многих белков все еще остается неопределенной.

Процесс формирования зрелой формы септального кольца характеризуется определенными особенностями.

После того как происходит деление, с помощью белка формируется спираль, прилегающая ко внутренней мембране. Эта спираль закручивается вдоль клеточной оси, постоянно меняет свое расположение и относительно быстро перемещается от одного полюса клетки к другому. Почти одновременно с этим завершается процесс репликации ДНК. Происходит захлопывание спирали и формирование Z-кольца посередине клетки.

Ученые считают, что Z-кольцо представлено короткой спиралью.

Следующий этап — созревание септального кольца. Этот процесс достаточно быстрый — продолжается от 14 до 21 минут. По истечении этого времени все ключевые белки присоединяются к Z-кольцу. Всего за 1-3 минут эти белки включаются в состав септального кольца.

До момента сборки септального кольца Z-кольцо отвечает за стимулирование синтезпептидогликана в центре клетки — в результате такого стимулирования клетка удлиняется.

Молекулярные основы описанного процесса все еще в полной мере не выяснены.

Белки, отвечающие за синтез полярных пептидогликанов включаются в септальное кольцо одними из последних. Одновременно с ними также включаются белки, обеспечивающие частичный гидролиз пептидогликана на границе раздела между клетками.

Завершает процесс клеточного деления формирование перетяжки и окончательное разделение двух дочерних клеток. Образование перетяжек имеет отношение ко всем компонентам клеточной оболочки: в частности, внутренней мембране, внешней мембране и слою пептидогликана.

Есть предположения, что Z-кольцо отвечает за инвагинацию внутренней части мембраны. Однако все еще остается непонятным механизм передачи напряжения на эту мембраны.

Одновременно с инвагинацией происходит синтез и преобразование пептидогликана септы с помощью ферментов септального кольца. Как только септа сформирована, в процесс деления клетки включаются ферменты пептидогликангидролазы, благодаря которым происходит отделение будущих дочерних клеток одна от другой.

Завершает процесс деления прокариотических клеток инвагинация и обособление внешних мембран дочерних клеток.

Из описанного выше ясно, что процесс деления клеток прокариот отличается собственными оригинальными чертами. Этот процесс называют прямым делением клетки или амитозом. Однако внутри такого деления происходят сложные преобразования белковых структур и реализация ДНК клетки.

Как вариант бинарного деления выступает почкование — многие рассматривают его как неравномерное бинарное деление. В результате почкования на одном полюсе материнской клетки формируется вырост или почка — в процессе роста она увеличивается. Как только эта почка достигает размеров материнской клетки, через некоторое время она от нее отделяется.

Прямым бинарным делением делятся клетки, дочерние клетки которых потом могут иметь довольно много морфологических и физиологических различий. Дочерняя и материнская клетки могут различаться, в том числе, своими размерами, однако генетический набор информации остается одинаковым и реализуется в последствии похожими принципами.

Такое деление дает возможность отслеживать процесс старения прокариотических клеток. Образованные в результате этого варианта деления дочерние клетки более жизнеспособные и лучше приспосабливаются к внешней среде.

Источник