Способы деления клеток эндомитоз

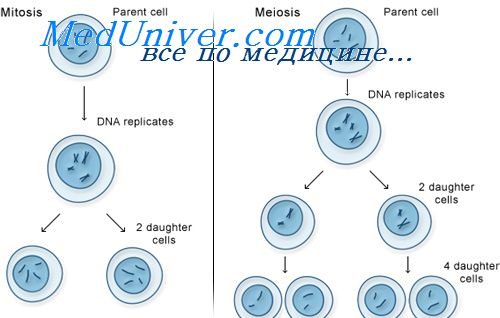

Второе деление мейоза протекает как обычный митоз: хроматиды каждой хромосомы гаплоидного набора разъединяются и отходят к противоположным полюсам клетки.

В результате мейоза из одной исходной клетки — сперматогонии у мужчин или оогонии у женщин — возникают четыре гаметы, обладающие одинаковым гаплоидным числом хромосом, но благодаря происшедшему кроссинговеру отличающиеся друг от друга по генному составу. У мужчин четыре гаметы — сперматиды преобразуются в спермин, у женщин в процессе мейоза цитоплазма распределяется между клетками неравномерно, вследствие чего возникает одна крупная клегка — яйцо и три маленькие клетки — полярные тельца, которые дегенерируют.

Амитоз — прямое деление клетки путем перешнуровки ядра, а затем и цитоплазмы. Увеличенное ядро, не изменяя своей структуры, делится на две или много частей, при этом сохраняются ядерная оболочка и ядрышко. В подавляющем большинстве случаев деление ядра не сопровождается делением цитоплазмы, в результате чего образуются двуядерные или многоядерные клетки. В отличие от митотического деления при амитозе не образуется митотического аппарата, и отсутствует спирализация хромосом, и, по-видимому, не происходит правильного распределения генетического материала. Образовавшиеся клетки способны к дальнейшей жизнедеятельности, дифференциации, но не способны к размножению вследствие нарушения хромосомного набора.

По форме амитоз может быть равномерным, когда ядро путем перетяжки делится на два равных; неравномерным, когда образуется одно большое ядро и другое меньшего размера. Иногда ядро делится на ряд мелких ядер одинаковой и разной величины (фрагментация). Амитотически могут делиться фибробласты, гепатоциты, клетки эпидермиса, миоциты, невроциты вегетативной нервной системы и др.

Эндомитоз является специализированной формой митоза, при котором хромосомы проходят нормальный цикл удвоения и спирализации в пределах ядра. Ядерная оболочка на всех стадиях эндомитоза сохраняется, в цитоплазме не возникает митотический аппарат, не происходит деление клетки. В результате эндомитоза образуются крупные полиплоидные ядра с увеличенным в 3 раза и более набором хромосом. Примером полиплоидных клеток могут служить мегакариоциты костного мозга, некоторые клетки паренхимы печени.

Наряду с размножением и ростом происходит специализация клеток для выполнения ими в организме различных функций. Специализация характеризуется появлением в клетках комплекса признаков — биохимических, функциональных и структурных. Процесс становления и формирования признаков, характерных для клеток каждого морфофункционального типа, называют дифференциацией. Она приводит к клеточной неоднородности, что отчетливо обнаруживается при морфологическом исследовании клеток различных тканей и органов.

Дифференциация клеток проявляется в их форме (отростчатые нервные клетки, жгутиковые сперматозоиды), поверхности (всасывающая, или щеточная каемка у кишечных и почечных эпителиоцитов), наличии в цитоплазме органелл специального назначения и цитоплазматических включений. Причем в клетках могут быть неодинаково развиты и органеллы общего значения. Различия ядер проявляются неодинаковой их формой, структурой хроматина, числом ядрышек. Форма ядра часто связана с формой клетки. В сферических, полиэдральных или кубических клетках ядро имеет сферическую форму, в цилиндрических, призматических и веретеновидных — соответственно овоидную, призматическую и веретсновидную, в плоских клетках — плоскую. Форма ядра может быть обусловлена и физиологической активностью клетки. В клетках, обладающих высокой физиологической активностью, ядра часто имеют более сложную форму — бобовидную, сегментированную (лейкоциты).

Источник

Способы деления клеток и клеточных структур: амитоз, митоз, мейоз, эндомитоз, политения. Определение понятий

Способы деления клеток:

— Амитоз – прямое, простое деление клетки (неполноценное).

— Митоз – сложное, непрямое, полноценное деление клетки.

— Мейоз – сложное, непрямое, редукционное деление специализированных клеток репродуктивных органов.

Способы деления клеточных структур:

— Эндомитоз – увеличение числа хромосом кратное их набору.

— Политения – образование многонитчатых хромосом за счёт многократной репликации хромосом.

24. Митоз, его фазы, их характеристика. Факторы, влияющие на интенсивность митоза. Биологическое значение митоза.

Митоз – сложное, непрямое, полноценное деление клетки.

— Профаза – хромосомы спирализуются, укорачиваются, приобретают вид нитей и ядро напоминает клубок нитей. Ядрышко начинает разрушаться. Ядерная оболочка частично лизируется. В цитоплазме уменьшается количество структур шероховатой ЭПС. Резко уменьшается число полисом. Центриоли клеточного центра расходятся к полюсам. Между ними микротрубочки образуют веретено деления, увеличивается вязкость цитоплазмы, её тургорт и поверхностное натяжение внутренней мембраны.

— Прометафаза – исчезает ядерная оболочка и ядрышко. Хромосомы в виде толстых нитей располагаются по экватору.

— Метафаза – заканчивается образование веретена деления. Хроматиновые нити прикрепляются одним концом к центриолям, а другим к центромерам хромосом. Хроматиды начинают отталкиваться друг от друга. Хромосомы подразделяются на две хроматиды. Остаются сцепленными в центре. Хромосомы выстраиваются по экватору, образуя материнскую звезду.

Анафаза – рвётся связь по центромере, сохраняются нити ахроматинового веретена и растягивают хроматиды к центриолям.

— Телофаза – происходят процессы обратные процессам профазы. Хромосомы десрирализуются, удлиняются, становятся тонкими. Формируется ядрышко, образуется ядерная мембрана, разрушается веретено деления, происходит цитокинез. Из материнской клетки образуются две дочерние.

Размножение как свойство живого. Способы размножения организмов, их характеристика.

Размножение – свойство живых организмов воспроизводить себе подобных. Оно обеспечивает непрерывность и преемственность.

Источник

Общая биология: конспект лекций.

4. Нетипичные формы митоза.

К нетипичным формам митоза относятся амитоз, эндомитоз, политения.

1. Амитоз – это прямое деление ядра. При этом сохраняется морфология ядра, видны ядрышко и ядерная мембрана. Хромосомы не видны, и их равномерного распределения не происходит. Ядро делится на две относительно равные части без образования митотического аппарата (системы микротрубочек, центриолей, структурированных хромосом). Если при этом деление заканчивается, возникает двухъядерная клетка. Но иногда перешнуровывается и цитоплазма.

Такой вид деления существует в некоторых дифференцированных тканях (в клетках скелетной мускулатуры, кожи, соединительной ткани), а также в патологически измененных тканях. Амитоз никогда не встречается в клетках, которые нуждаются в сохранении полноценной генетической информации, – оплодотворенных яйцеклетках, клетках нормально развивающегося эмбриона. Этот способ деления не может считаться полноценным способом размножения эукариотических клеток.

2. Эндомитоз. При этом типе деления после репликации ДНК не происходит разделения хромосом на две дочерние хроматиды. Это приводит к увеличению числа хромосом в клетке иногда в десятки раз по сравнению с диплоидным набором. Так возникают полиплоидные клетки. В норме этот процесс имеет место в интенсивно функционирующих тканях, например, в печени, где полиплоидные клетки встречаются очень часто. Однако с генетической точки зрения эндомитоз представляет собой геномную соматическую мутацию.

3. Политения. Происходит кратное увеличение содержания ДНК (хромонем) в хромосомах без увеличения содержания самих хромосом. При этом количество хромонем может достигать 1000 и более, хромосомы при этом приобретают гигантские размеры. При политении выпадают все фазы митотического цикла, кроме репродукции первичных нитей ДНК. Такой тип деления наблюдается в некоторых высокоспециализированных тканях (печеночных клетках, клетках слюнных желез двукрылых насекомых). По-литенные хромосомы дрозофил используются для построения цитологических карт генов в хромосомах.

Источник

Цитогенетические основы размножения. Репродукция клеток

I. Способы размножения организмов, их сущность

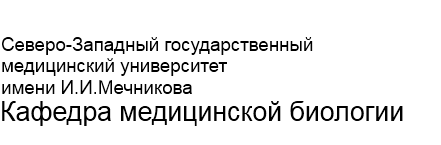

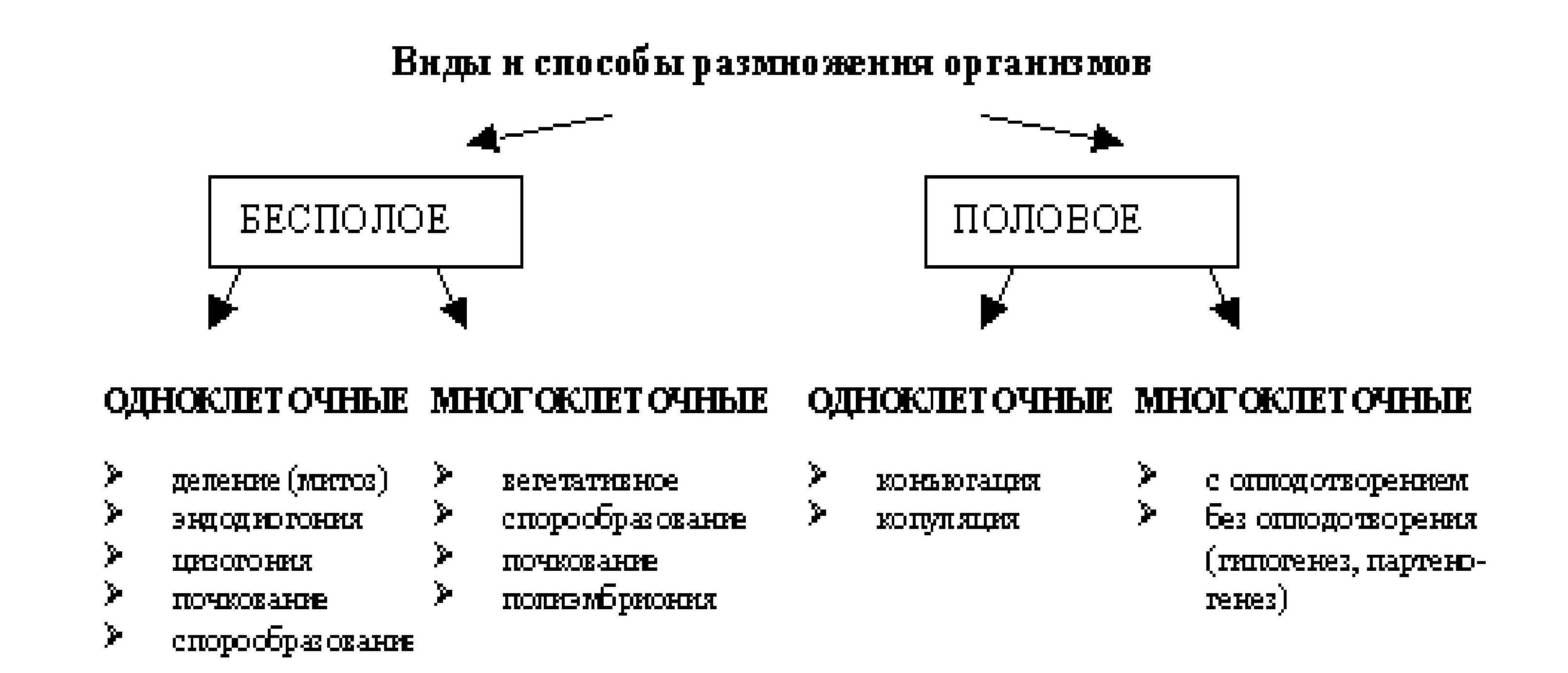

Размножение организмов — это воспроизведение себе подобных. Размножение обеспечивает продолжение жизни, преемственность поколений и сохранение вида. Размножение может быть бесполым и половым.

При бесполом размножении происходит деление соматических клеток одной родительской особи. Наследственный материал передаётся через соматические клетки, и потомки абсолютно тождественны родителям.

При половом размножении новый организм развивается из особой клетки (зиготы), которая образуется при слиянии половых клеток родителей. При образовании половых клеток (гамет) происходит неоднократная перекомбинация наследственного материала (мейоз) и поэтому гаметы генетически неоднородны. При оплодотворении в зиготе комбинируется наследственный материал отца и матери, поэтому потомки не абсолютно тождественны родителям, они имеют индивидуальные особенности.

Особые виды полового размножения: партеногенез и гиногенез. При партеногенезе яйцеклетки способны развиваться в целый организм без оплодотворения (насекомые, плоские черви). При гиногенезе — спермии должны присутствовать в среде для активации яйцеклеток, причём иногда это могут быть спермии другого вида (некоторые рыбы, земноводные и др.).

В развитии одного вида могут чередоваться разные способы размножения. Метагенез — чередование полового и бесполого размножения (кишечнополостные, простейшие). Гетерогенез — чередование полового размножения с оплодотворением и партеногенеза (сосальщики).

Формы полового и бесполого размножения разнообразны у одноклеточных и многоклеточных организмов.

Особый вид бесполого размножения, который встречается и у человека — полиэмбриония. Обычно из зиготы развивается один организм, но иногда, после одного или нескольких (реже) митотических делений, образовавшиеся клетки (бластомеры) могут развиваться в самостоятельные организмы. Так развиваются однояйцевые близнецы — генетически идентичные организмы.

В основе любого размножения, роста и развития организма лежат процессы репродукции клеток (пролиферация клеток). Процессы репродукции, скорость пролиферации, частота делений клеток в разных органах находятся под регулирующим контролем генетического аппарата. Если этот контроль нарушается, то начинается нерегулируемое размножение клеток — развиваются новообразования (опухоли). В течение жизни организма клетки стареют и погибают, поэтому всегда происходят процессы самообновления, образование новых клеток (физиологическая регенерация). В молодом организме репродукция клеток преобладает, за счёт чего увеличивается количество клеток, увеличиваются размеры органов и организм растёт. У взрослых — репродукция клеток обеспечивает только замещение погибших, а не увеличение их количества.

II. Клеточные популяции

Жизненный цикл клетки (ЖЦ) или клеточный цикл — период с момента возникновения клетки в результате деления материнской до ее гибели или исчезновения в процессе собственного деления.

Митотический цикл (МЦ) — период подготовки клетки к делению и само деление.

При подготовке к делению клетка проходит особые периоды интерфазы: пресинтетический (G1), синтетический (S) и постсинтетический (G2).

Таким образом, митотический цикл (МЦ) = G1 + S + G2 + митоз. Часть интерфазы, не имеющая отношения к МЦ, характеризует активное функциональное состояние (состояние покоя у камбиальных клеток) и обозначается — G0.

Жизненный цикл клеток разных популяций неодинаков (рис 13).

По продолжительности жизни и по отношению к делению различают три популяции клеток: стабильная, растущая и обновляющаяся.

Стабильная популяция. Клетки этой популяции имеют наибольшую продолжительность жизни, высокодифференцированы и не способны делиться. К такой популяции относятся нервные клетки, клетки миокарда.

Растущая популяция. Клетки этой популяции высокодиф-ференцированные, имеют большую продолжительность жизни. Они составляют основную массу клеток внутренних органов (печень, поджелудочная железа, и т. д.). Эти клетки не утратили способности к делению, они могут перестраивать свой метаболизм, снижать уровень дифференцировки и делиться.

Обновляющаяся популяция. Среди клеток этой популяции есть два типа: высокодифференцированные и недифференцированные (стволовые или камбиальные клетки).Высокодифференцировнные клетки живут недолго (часы, сутки, месяцы), неспособны к делению,

постоянно отмирают. Например, клетки поверхностного слоя эпидермиса, клетки крови, клетки слизистой оболочки кишечника.

Недифференцированные (стволовые) клетки этой популяции постоянно делятся, дифференцируются и замещают погибшие. Так, стволовые клетки эпидермиса находятся в самом нижнем (мальпигиевом) слое; стволовые клетки слизистой оболочки кишечника — в глубоких отделах кишечных крипт, стволовые клетки крови — в красном костном мозге.

Таким образом, ЖЦ клеток стабильной популяции и дифференцированных клеток обновляющейся популяции равен G0, в их жизненном цикле нет митотического цикла.

ЖЦ стволовых клеток обновляющейся популяции состоит из подготовки к делению и деления, т.е. равен МЦ (периодом G0 в данном случае можно пренебречь, т.к. клетки функционально не активны, находятся в состоянии покоя). Такой ЖЦ также имеют клетки злокачественных опухолей, т. к. они не дифференцируются в нормальные клетки, а снова и снова вступают в деление.

ЖЦ клеток растущей популяции состоит из G0+(G1+S+G2+M)

III. Регуляция временной организации клетки

В разные периоды жизненного цикла строение клетки и ее функции различны.

В интерфазе в клетке идут разнообразные метаболические процессы, происходит реализация генетической информации, клетка выполняет соответствующие функции, то есть она функционально активна (G0). При переходе клетки в МЦ перестраивается характер метаболических процессов; синтезируются новые белки (структурные и ферменты), которые будут обеспечивать нормальный процесс деления. В этот период клетка утрачивает признаки специализации (дифференцировки) и те функции, которые свойственны клеткам данного типа.

Изучены некоторые факторы и механизмы, которые изменяют временную организацию клетки и либо способствуют делению, либо тормозят деление:

1.Ядерно-плазматическое отношение, сфера влияния ядра (отношение объема ядра к объему цитоплазмы). Если это отношение уменьшается, то клетка начинает подготовку к делению.

2.Повышение концентрации в клетке предшественников ДНК (в особенности тимидина) способствует переходу клетки к МЦ. 3.При подавлении синтеза белка и РНК процессы подготовки к делению тормозятся.

4.Наличие в клетке белков-кейлонов тормозит переход клетки из одного периода в другой на любой стадии.

5. Некоторые вещества провоцируют деление клеток, которые в нормальных условиях не делятся. Например, если лейкоциты периферической крови (высокодифференцированные клетки обновляющейся популяции) поместить в среду с фитогемагглютинином (ФГА), то они начинают делиться. Это используют для изучения кариотипа.

6. Выявлен ген клеточного деления (ген CDC), который кодирует белок протеинкиназу, способствующий вступлению клетки в МЦ.

IV. Понятие о кариотипе

Генетический аппарат эукариотической клетки представлен хромосомами. Кариотип — это совокупность хромосом соматической клетки,

признак постоянный и специфичный для вида. Кариотипы разных видов различаются количеством, величиной и строением хромосом.

Количество (набор) хромосом принято обозначать как » n «. Для разных видов организмов коэффициент » n » — различный.

Каждая соматическая клетка содержит двойной (парный) набор хромосом » 2n «. Такой набор называется диплоидным. Одинаковые хромосомы называются гомологичными (парными). Половые клетки содержат одинарный набор хромосом » n «. Такой набор называется гаплоидным. У человека соматические клетки содержат 46 хромосом (23х2), из них 44 хромосомы (22х2) — аутосомы, одинаковые для мужского и женского пола и 2 хромосомы половые (гетеросомы): у женщин — ХХ, у мужчин — ХУ. По химическому строению хромосомы представляют собой дезоксирибонуклеопротеид (ДНП). В состав одной хромосомы входит одна молекула ДНК. В различные периоды жизненного цикла клетки хромосомы имеют разную морфофункциональную организацию. Хромосомы в виде плотных структур выявляются во время деления клетки, а в интерфазе они деспирализованы и вся совокупность наследственного материала носит название — хроматин. Основная биологическая роль интерфазных хромосом — передача генетической информации.

Основная биологическая роль хромосом при делении — равномерное распределение их между дочерними клетками.

Большая часть интерфазного хроматина находится в деконденсированном состоянии, на разных его участках идут процессы транскрипции — это активный хроматин — эухроматин. Но есть участки конденсированного (плотного) хроматина — это неактивный гетерохроматин.

Различают структурный (конститутивный) гетерохроматин — участки постоянно конденсированные, неинформативные. Второй вид гетерохроматина — факультативный, это те участки, которые могут деконденсироваться и переходить в активное состояние. При подготовке к делению происходит постепенная общая конденсация хроматина и весь генетический материал представляет собой факультативный гетерохроматин; в световом микроскопе он обнаруживается в виде плотных структур — хромосом.

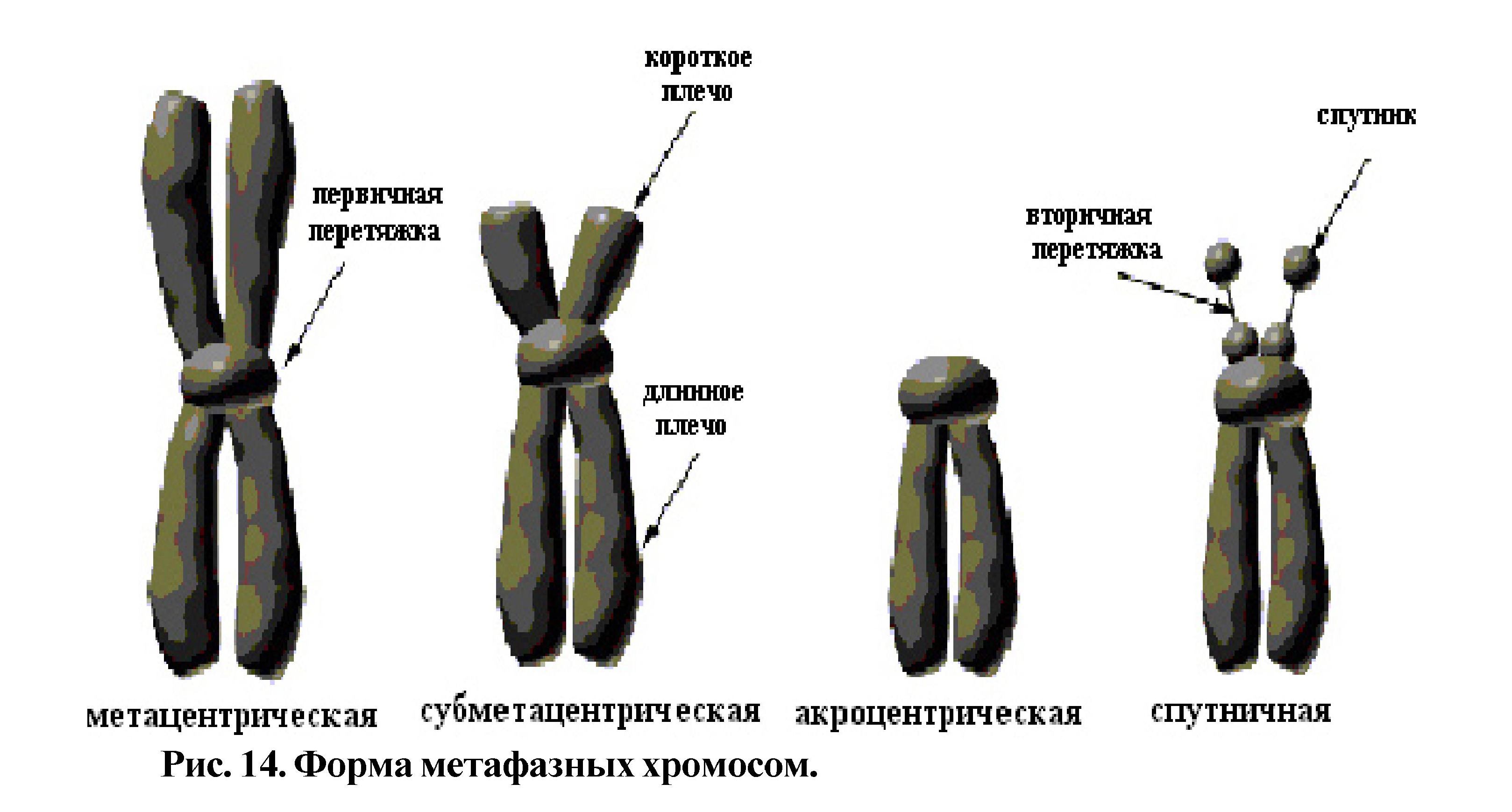

Процесс конденсации хроматина очень важен для регуляции активности генетического материала и для свободного распределения хромосом в цитоплазме клетки во время деления. По мере конденсации активность хроматина снижается. В результате усиления компактизации хроматина и процесса спирализации метафазные хромосомы уменьшаются по длине в несколько тысяч раз и свободно размещаются в цитоплазме клетки, а затем расходятся к полюсам. Форма метафазных хромосом зависит от расположения центромеры.

Различают метацентрические, субметацентрические, акроцентрические хромосомы и хромосомы с вторичной перетяжкой (спутничные) (рис. 14).

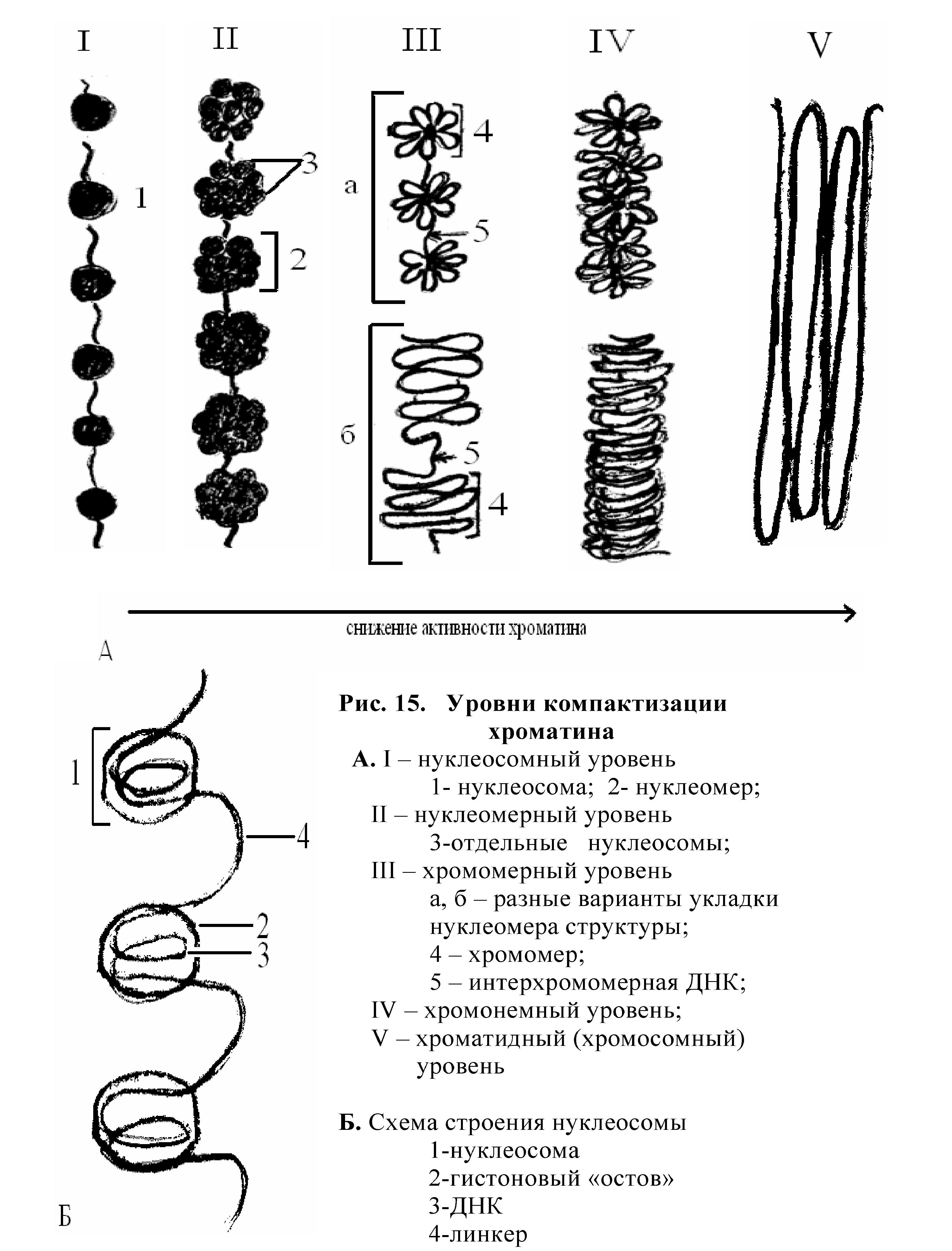

Различают несколько уровней организации хроматина (рис.15):

1. Расправленные нити. Эта структура состоит из 1 молекулы ДНК и молекул гистонов, расположенных параллельно. Неактивный хроматин.

2. Нуклеосомный уровень. Формируются компактные структуры из 8 молекул гистонов и участка молекулы ДНК (около 200 пар нуклеотидов) — нуклеосомы. Хроматиновая нить укорачивается в 7 раз. Наиболее активный хроматин.

3. Нуклеомерный. Объединяются 8-10 нуклеосом, образуется нуклеомер. Укорочение нити в 20 раз.

4. Хромомерный. Нуклеомерная нить образует петли, соединённые белками. Укорочение в 200 раз.

5. Хромонемный уровень образуется в результате сближения хромомеров по длине.

6. Хроматидный. Хромонема складывается в несколько раз, образуя тело хроматиды. Хроматиду можно назвать нереплицированной хромосомой. После репликации ДНК хромосома содержит 2 хроматиды — это реплицированная хромосома.

V. Способы репродукции клеток

Различают несколько способов деления клеток: митоз, амитоз, мейоз.

Митоз — универсальный способ деления клеток. Это непрямое сложное деление, характерное для соматических клеток. Биологическое значение митоза — увеличение количества генетически идентичных клеток.

Амитоз — это простое, прямое деление ядра на две или более частей. Не формируется аппарат деления, способствующий строго равномерному распределению генетического материала между дочерними ядрами. Дочерние ядра могут содержать разный объём генетического материала. Таким образом, амитоз нельзя считать полноценным делением. Деление цитоплазмы часто не происходит, и тогда образуются двуядерные (многоядерные) клетки. Такие клетки теряют способность в дальнейшем вступать в полноценное митотическое деление. Различают три вида амитоза: реактивный, дегенеративный и генеративный.

Мейоз — сложное деление, в результате которого образуются половые клетки (гаметы). Состоит из двух последовательных делений. Особенно сложным является первое деление мейоза (профаза I). При мейозе происходит перекомбинация генетического материала (кроссинговер, независимое расхождение целых хромосом в анафазе I и независимое расхождение хроматид в анафазе II). В результате мейоза образуются гаплоидные клетки («nc») и возникает комбинативная изменчивость. Биологическое значение мейоза состоит в поддержании постоянства кариотипа и возникновении генетически неидентичных гамет, что определяет формирование организмов с индивидуальными особенностями. Мейоз происходит в процессе гаметогенеза (образование половых клеток) в половых железах (гонадах).

VI. Эндорепродукция

Эндорепродукция — явление, связанное не с увеличением количества клеток, а с увеличением (репродукцией) генетического материала в клетке. Различают два вида эндорепродукции: эндомитоз и политению.

Эндомитоз происходит при нарушении нормального хода митоза (сохранение ядерной оболочки в профазе, разрушение митотического аппарата в начале анафазы) и приводит к увеличению плоидности клетки, кратное » n «. Если в эндомитоз вступила клетка, содержавшая 2n, то образуется клетка — 4 n и т. д. Таким образом, результат эндомитоза — полиплоидия.

Политения — образование гигантских политенных (многонитчатых) хромосом. В периоде S одна репликация ДНК следует за другой десятки и сотни раз, поэтому образуются хромосомы, содержащие сотни молекул ДНК. Важным является то, что это — интерфазные хромосомы, на которых идут транскрипционные процессы (области пуффов), и это можно наблюдать в световой микроскоп. Сравнивая локализацию пуффов и синтез определённых белков, можно составить цитологические карты хромосом, то есть ориентировочно определить локализацию отдельных генов на хромосоме (рис.16). Биологическое значение политении — увеличение числа идентичных генов, и как следствие, резкая интенсификация синтеза определённых белков.

Источник