митоз, мейоз, амитоз

Лекция №13. Способы деления эукариотических клеток: митоз, мейоз, амитоз

Митотический цикл. Митоз

Способы деления эукариотических клеток: митоз, мейоз, амитоз

Митотический цикл. Митоз

Митоз — основной способ деления эукариотических клеток, при котором сначала происходит удвоение, а затем равномерное распределение между дочерними клетками наследственного материала.

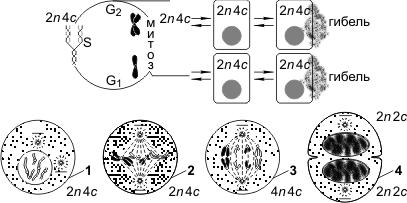

Митоз представляет собой непрерывный процесс, в котором выделяют четыре фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Перед митозом происходит подготовка клетки к делению, или интерфаза. Период подготовки клетки к митозу и собственно митоз вместе составляют митотический цикл. Ниже приводится краткая характеристика фаз цикла.

Интерфаза состоит из трех периодов: пресинтетического, или постмитотического, — G1, синтетического — S, постсинтетического, или премитотического, — G2.

n — число хромосом, с — число молекул ДНК

Рост клетки, активизация процессов биологического синтеза, подготовка к следующему периоду.

Репликация ДНК(синтез РНК), синтез белков.

Подготовка клетки к митозу, синтез и накопление белков и энергии для предстоящего деления, увеличение количества органоидов, удвоение центриолей.

Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом.

выстраивание максимально конденсированных двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом.

деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами).

2n 2c в каждой дочерней клетке

деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы (цитотомия). Цитотомия в животных клетках происходит за счет борозды деления, в растительных клетках — за счет клеточной пластинки.

Митотический цикл, митоз: 1 — профаза; 2 — метафаза; 3 — анафаза; 4 — телофаза.

Биологическое значение митоза. Образовавшиеся в результате этого способа деления дочерние клетки являются генетически идентичными материнской. Митоз обеспечивает постоянство хромосомного набора в ряду поколений клеток. Лежит в основе таких процессов, как рост, регенерация, бесполое размножение и др.

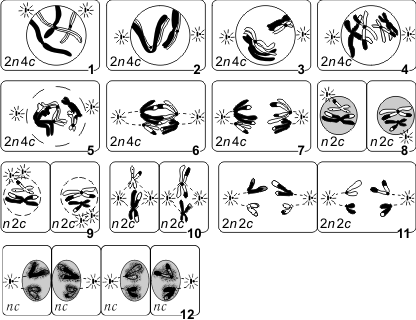

Мейоз — это особый способ деления эукариотических клеток, в результате которого происходит переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз состоит из двух последовательных делений, которым предшествует однократная репликация ДНК.

Первое мейотическое деление (мейоз 1) называется редукционным, поскольку именно во время этого деления происходит уменьшение числа хромосом вдвое: из одной диплоидной клетки (2n 4c) образуются две гаплоидные (1n 2c).

Второе мейотическое деление (мейоз 2) называется эквационным.

(в начале — 2n 2c, в конце — 2n 4c)

синтез и накопление веществ и энергии, необходимых для осуществления обоих делений, увеличение размеров клетки и числа органоидов, удвоение центриолей, репликация ДНК, которая завершается в профазе 1.

короткий перерыв между первым и вторым мейотическими делениями, во время которого не происходит репликация ДНК. Характерна для животных клеток.

Профаза 1 (2n 4c) — демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом, конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. Конъюгация — процесс сближения и переплетения гомологичных хромосом. Пару конъюгирующих гомологичных хромосом называют бивалентом. Кроссинговер — процесс обмена гомологичными участками между гомологичными хромосомами.

демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.

выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости клетки, прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом.

выстраивание двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом; 2 блок овогенеза у человека.

случайное независимое расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки (из каждой пары гомологичных хромосом одна хромосома отходит к одному полюсу, другая — к другому), перекомбинация хромосом.

деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами), перекомбинация хромосом.

(1n 2c в каждой клетке)

образование ядерных мембран вокруг групп двухроматидных хромосом, деление цитоплазмы. У многих растений клетка из анафазы 1 сразу же переходит в профазу 2.

(1n 1c в каждой клетке)

деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы (цитотомия) с образованием в итоге четырех гаплоидных клеток.

*Профаза 1 подразделяется на стадии: лептотена (завершение репликации ДНК), зиготена (конъюгация гомологичных хромосом, образование бивалентов), пахитена (кроссинговер, перекомбинация генов), диплотена (выявление хиазм, 1 блок овогенеза у человека), диакинез (терминализация хиазм).

Мейоз: 1 — лептотена; 2 — зиготена; 3 — пахитена; 4 — диплотена; 5 — диакинез; 6 — метафаза 1; 7 — анафаза 1; 8 — телофаза 1; 9 — профаза 2; 10 — метафаза 2; 11 — анафаза 2; 12 — телофаза 2.

Биологическое значение мейоза. Мейоз является центральным событием гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. Являясь основой комбинативной изменчивости, мейоз обеспечивает генетическое разнообразие гамет.

Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования хромосом, вне митотического цикла. Описан для стареющих, патологически измененных и обреченных на гибель клеток. После амитоза клетка не способна вернуться в нормальный митотический цикл.

Клеточный цикл — жизнь клетки от момента ее появления до деления или смерти. Обязательным компонентом клеточного цикла является митотический цикл, который включает в себя период подготовки к делению и собственно митоз. Кроме этого, в жизненном цикле имеются периоды покоя, во время которых клетка выполняет свойственные ей функции и избирает дальнейшую судьбу: гибель или возврат в митотический цикл.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Лекция по дисциплине ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики «Цитологические основы наследственности» (I курс, Лечебное дело)

Раздел 2. Цитологические и биохимические основы наследственности.

Тема 2.1. Цитологические основы наследственности.

Цитологические основы наследственности

1. Морфофункциональная характеристика клетки: общие понятия о клетке и ее функциях, химическая организация клетки; плазмолемма, цитоплазма и ее компоненты, органеллы и включения.

2. Клеточное ядро: функции, компоненты. Морфофункциональные особенности компонентов ядра в различные периоды клеточного цикла.

3. Строение и функции хромосом человека.

4. Кариотип человека.

5. Основные типы деления эукариотических клеток.

6. Клеточный цикл и его периоды.

7. Биологическая роль митоза и амитоза.

8. Роль атипических митозов в патологии человека.

9. Биологическое значение мейоза.

10. Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека.

Первое описание клеток сделано в 1665 г англичанином Р. Гукком. с того времени накопилось огромное кол-во сведений об их структуре и функциях у различных живых организмов. Теодор Шванн в 1838 г сформулировал клеточную теорию. А в 1855 г Рудольф Вирхов расширил эту теорию. Это позволило в 20в. создать современную клеточную теорию.

Положения современной клеточной теории

1. Клетка – элементарная структурная, функциональная и генетическая единица. Все живые организмы, кроме вирусов и фагов, состоят из клеток. Клетки животных и растений сходны по строению, хим. составу, принципам жизнедеятельности.

2. Клетка – элементарная единица развития живого. Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской). Все живые организмы развиваются из одной или групп клеток.

3. Клетки специализированы по выполняемой ими функции и образуют органы и ткани. Различают соматические (клетки тела) и генеративные (половые).

4. Клетка – элементарная живая система, способная к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению.

В зависимости от структурных особенностей клетки делятся на прокатиотические (бактерии и сине-зелёные водоросли — предъядерные) и эукариотические – имеют более высокоразвитые живые организмы – грибы, растения, животные в т. ч. и человек. Особенности эукариотов: наличие ядра с ядерной оболочкой и цитоплазмы с органоидами.

Основные компоненты эукариотической клетки

Плазматическая мембрана (клеточная мембрана) – отделяет клетку от окружающей среды, с её помощью взаимодействует с окружающей средой и другими клетками. Состоит из 2-х слоев липидов, гидрофильные части обращены к внешним сторонам, а гидрофобные участки – внутрь. Там же могут располагаться молекулы белков (снаружи, внутри или пронизывают мембрану насквозь). На наружной поверхности билипидного слоя имеются также и углеводы в виде гликолипидов или гликопротеидов. В животных клетках углеводный компонент плазматической мембраны называются гликокаликсом.

Функции плазматической мембраны:

ü регуляция обмена веществ между клеткой и окружающей средой, обеспечивая постоянство внутриклеточного состава;

ü обладая избирательной проницаемостью, мембрана ограничивает или исключает доступ в клетку одним веществам и пропускает другие;

ü сохраняет форму клетки, защищая её от повреждений;

ü участвует в формировании контактов с другими клетками.

Через мембрану молекулярные частицы могут перемещаться путем пассивного транспорта без затраты энергии (простая диффузия, осмос или с помощью белков-переносчиков) и активного транспорта – позволяет накачивать в клетку молекулы против градиента концентрации и затратой энергии.

Внутреннее содержимое клетки – цитоплазма (гиалоплазма, матрикс) – состоит из основного вещества и разнообразных структур: коллоидная масса – вода + органические и неорганические вещества, способна менять вязкость. В основном веществе протекают биохимические процессы.

Включения – непостоянные структуры, встречающиеся в некоторых клетках в разные периоды их жизни (зерна крахмала, белков, капли секрета).

Органоиды – постоянные компоненты клетки, имеющие специфические функции – ЭПС, пластинчатый комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы, микротрубочки, центрисома, микрофиламенты.

1. ЭПС – мембрана, пронизывающая всю цитоплазму комплексов полостей и каналов. На ЭПС расположены рибособы, имеющие значение для синтеза белковых молекул. ЭДС содержит ферменты для образования липидов, осуществляет транспорт различных в-в внутри клетки.

2. Аппарат Гольджи (пластинчатый комплекс) – включает до 20 уплощенных дисковидных полостей. В них органические вещества подвергаются преобразованиям и транспортируются к различным структурам клетки.

3 . Разделение макромолекул до простых соединений осуществляется в лизосомах – пузырьках, окруженных одиночной мембраной, содержащей набор ферментов. С их помощью клетка получает сырье для химических и энергетических процессов.

4. Митохондрии – в них вырабатывается энергия. Самые крупные органоиды клетки. Имеют два слоя мембраны – наружный – гладкий, внутренний – с выпячиваниями (кристами)). Митохондрии содержат кольцевидную ДНК, свои рибосомы, РНК, ферменты, участвующие в окислительно-восстановительном процессах.

5. Рибосомы – многочисленный органоид клетки: две субъединицы – большая и малая, сформированные из молекул рибосомальной РНК и белков. Главная их функция – участие в биосинтезе белков.

6. Лизосомы – имеют вид мешочков, содержат ферменты, расщепляющие нуклеиновые кислоты, белки и полисахариды, т.е. лизососы – пищеварительная система клетки. В случае разрушения мембраны лизосом происходит аутолизис (самопереваривание).

7. Микротрубочки и микрофиламенты – сократительные белки, имеющие нитевидную структуру. Располагаются вдоль всей цитоплазмы клетки. Формируют цитоскелет, организуют движение органоидов, перемещение хромосом при делении клетки.

8. Пероксисомы – тельца овальной формы, содержат ферменты окисления аминокислот и каталазу. При метаболизме аминокислот образуется Н2О2 (пероксид водорода), а каталаза выполняет защитную функцию, т.к. Н2О2 является токсичным соединением для клетки.

9. Центрисома (клеточный центр) – состоит из двух центриолей, участвующих в митотическом делении клеток.

10. Специализированные органоиды – миофибриллы мышечного волокна, нейрофибриллы и синаптические пузырьки нервных клеток, микроворсинки эпителиальных клеток — обеспечивают специфические функции.

11. Ядро – открыто в 1831 г Робертом Броуном. Как правило в клетках одно ядро, но встречаются и многоядерные клетки. Некоторые клетки могут в процессе специализации утрачивать свои ядра (эритроциты). Форма ядра – шаровидная или яйцевидная. Составная часть ядра – ядерная оболочка и кариоплазма (содержит хроматин — хорошо окрашиваемые гранулы и нитевидные структуры, содержит ДНК в комплексе с белками и ядрышки (центр образования субчастиц рибосом) — только в неделящихся клетках. Состояние спирализованности дает возможность реализации наследственной информации и удвоения генетического материала. В процессе деления спирализация хроматина увеличивается, что приводит к формированию хромосом. Ядро выполняет важные функции по хранению и использованию наследственной информации, регулирует всю жизнедеятельность клетки в 1866г Эрнст Геккель связал наследственность с ядром.

12. Ядрышко – самая плотная структура ядра, в нем образуются рибосомальные РНК и рибосомы.

Химический состав клетки: О2 -65-75%, углерод -15-16%, н2- 8-10% азот -1,5-3% фосфор – 0,2-1% хлор – 0,05-0,1% и другие микроэлементы.

Жизненный цикл клетки

Весь период существования – от возникновения до деления или гибели клетки называют клеточным циклом.

Вновь появившаяся клетка первоначально растет, дифференцируется, выполняет свои специфические функции – это время – период покоя.

Образование клеток возможно только путем деления, поэтому важной частью жизненного цикла клетки является митотический цикл, включающий подготовку к делению (интерфазу) и само деление.

Продолжительность клеточного цикла зависит от типа клетки и от внешних факторов, таких как температура, кислород, питательные вещества. Бактериальные клетки могут делиться каждые 20 мин, клетки кишечного эпителия – каждые 8-10 часов, а многие клетки нервной системы – не делятся никогда.

Основные типы деления эукариотических клеток

Три типа деления:

Ø амитоз — прямое деление, делится путем прямой перетяжки, наследственный материал распределяется неравномерно. Возможно образование двухядерных клеток. Амитоз — редкое явление, характерен для погибающих или измененных клеток – например, опухолевых.

Ø митоз — непрямое деление соматических клеток – в результате деления образуются две её точные копии. В быстро делящихся клетках, например, эмбриональных, жизненный цикл практически совпадает с митотическим циклом. Это универсальный способ увеличения количества или замещения погибших эукариотических клеток.

Ø мейоз – редукционное деление половых клеток. Оно приводит к уменьшению содержания наследственного материала во вновь образовавшихся клетках, при этом в родительской клетке происходит однократное удвоение хромосом (репликация ДНК, как при митозе), затем следуют два цикла клеточных и ядерных делений, таким образом, сохраняется постоянство набора генетических структур у потомков при слиянии половых клеток родителей.

Строение и функции хромосом человека. Кариотип

Хромосомы являются носителями генетической информации и в период метафазы имеют форму нитей, палочек. В хромосоме различают первичную перетяжку — центромеру и плечи. Центромера определяет движение хромосомы, к ней приклепляется веретено деления при митозе. Место расположения центромеры в каждой пере хромосом одинаково и постоянно. В зависимости от места расположения центромеры, различают:

ü акроцентрические или палочкообразные хромосомы (центромера находится у края);

ü субметацентрические (плечи разной длины);

ü метоцентрические (плечи равной длины).

Вторичные перетяжки — не служат местом прикрепления веретена деления, в них находятся гены, отвечающие за синтез р-РНК.

Теломеры — концевые участки они препятствуют сближению хромосом.

В световой микроскоп видны светлые и темные участки хромосом. Темные — гетерохроматин, светлые — эухроматин.

В гетерохроматине хромосомы сильнее спирализованы, чем в эухроматине, где располагается большая часть генов. В гетерохроматине не происходит транскрипции.

Вокруг хромосомы лежат тонкие нити — микрофибриллы.

Каждый вид имеет постоянное число хромосом. Хромосомы образуют пары (гомологичные). Они абсолютно подобно друг другу, имеют одинаковые размеры и форм, совпадает расположение центромер. Каждая пара хромосом имеет свои особенности и индивидуальность. В соматических клетках содержится диплоидный набор (2n), в половых- гаплоидный (п). У мужских и женских особей одного вида обнаруживается отличие в одной паре хромосом. Эта пара половых хромосом- гетерохромосомы. Остальные пары одинаковы у обоих полов и называются аутосомы.

Диплоидный набор хромосом клетки, характеризующейся определенным числом, величиной, формой, называется кариотипом. Это паспорт вида. Кариотип изображают в виде идиограммы — схемы, на которой хромосомы располагаются в ряд по мере убывания их длины.

Хромосомы являются носителями наследственной информации, которую составляют многочисленные гены, расположенные в хромосоме в линейном порядке, и занимают определенное место.

Генетическая информация, необходимая для развития организма, содержится только в полном комплекте всего гаплоидного набора.

У женщины с кариотипом 47 хромосом (ХХХ) обнаруживается 2 тельца Барра, 48 хромосом (ХХХХ) — три и т.д. У мужчин с кариотипом ХХY- одно тельце Барра, с кариотипом ХХХY- два и т.д.

Определение полового хроматина у плода помогает определить его пол. Это важно при диагностики наследственных заболеваний.

Определения полового хроматина (телец Барра) в соматических клетках:

1. Нормальный мужчина (ХY) или женщина с синдромом (ХО).

2. Нормальная женщина (ХХ) или мужчина с синдромом (ХХY).

3. Женщина с трисомией Х (ХХХ) или мужчина с синдромом (ХХХY).

4. Женщина (ХХХХ) или мужчина (ХХХХY).

Митоз и его патология

Митоз — непрерывный процесс, в котором выделяют четыре стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

Профаза — это первая стадия митоза, в этот период нити хроматина начинают закручиваться, спирализироваться. Хромосомы укорачиваются и утолщаются, становятся доступными для микроскопирования. Ядрышко исчезает. Ядерная оболочка распадается. Центросома делится на две части — центриоли, которые перемещаются к разным полюсам клетки.

В периоде метафазы хромосомы максимально спирализированы и расположены в плоскости экватора клетки.

Анафаза — характеризуется разделением хромосом в области центромеры на две хроматиды. Нити веретена деления сокращаются и растаскивают хроматиды каждой хромосомы к разным полюсам клетки. Это самая короткая фаза митоза.

Телофаза сопровождается деспирализацией хромосом, и они опять превращаются в тонкие нити хроматина, невидимые в световой микроскоп. Вокруг каждой группы дочерних хромосом образуется ядерная оболочка, появляются ядрышки. Нити веретена деления распадаются.

Митоз заканчивается образованием двух клеток, которые обладают наследственным материалом, качественно и количественно идентичным предшествующей материнской клетке.

Различные факторы внешней среды могут нарушать процесс митоза и приводить к появлению аномальных клеток. Выделяют три типа нарушения митоза:

1. Изменение структуры хромосом. При этом возможно появление разрывов хромосом, наличие отдельных мелких хромосомных фрагментов. Подобная патология возникает под действием радиации, некоторых химических веществ, вирусов, а также в раковых клетках. В некоторых случаях отдельные хромосомы могут отстать от других в анафазе и попасть не в свою клетку. Это приводит к изменению количества хромосом в дочерних клетках — анеуплодии.

2. Повреждение веретена деления. Это нарушает его функцию распределения хромосом между дочерними клетками. В результате возможно появление клеток, содержащих значительный избыток хромосом. Подобное действие характерно для многих противоопухолевых препаратов. Таким образом, тормозится деление клеток опухолей.

3. Нарушение цитотомии, то есть отсутствие деления цитоплазмы клетки в периоде телофазы. Вследствие этого образуется двуядерные клетки.

Патология митоза может приводить к появлению мозаицизма. В случае мозаицизма в одном организме можно обнаружить клоны клеток с разным набором хромосом. Мозаицизм формируется на ранних стадиях дробления зародышевых клеток.

Мейоз состоит из двух последовательных делений ядра, которые приводят к образованию половых клеток — гамет.

В результате такого процесса обеспечивается редукция (уменьшение) числа хромосом в гамете вдвое по сравнению с исходной клеткой, т.е. от диплоидного набора (46 у человека) — до гаплоидного (23 у человека). Тогда при слиянии двух половых клеток новый организм обретёт вновь диплоидное число хромосом.

Значение мейоза заключается, во-первых, в том, что этот процесс обеспечивает постоянство числа хромосом в ряду поколений размножающихся половым путем организмов.

Во-вторых, в процессе мейоза I (профаза 1) в формирующихся клетках оказываются с равной вероятностью отцовские и материнские хромосомы от предков организма, в котором происходит мейоз.

Таким образом, происходит перемешивание в потомстве генетической информации, полученной от предков. Число возможных комбинаций хромосом в гаметах становится практически бесконечно большим.

Процесс образования половых клеток называется — гаметогенез. Он происходит в половых органах — гонадах. Гаметогенез имеет определенные особенности, зависящие от пола организма, в котором происходит мейоз. Формирование мужских половых клеток называется сперматогенезом, женских — оогенезом.

Контрольные вопросы для самоподготовки

1. Какое строение имеет ядерная оболочка?

2. Каково внутреннее строение ядра?

3. Какое строение имеют хромосомы?

4. Что такое эухоматин и гетерохроматин?

5. Какие типы хромосом вы знаете?

6. Дать краткую характеристику всем трем типам хромосом.

7. Что такое половой хроматин? Как он определяется?

8. Какие клетки делятся митозом?

9. Что такое интерфаза?

10. Какие фазы деления митоза существуют? Дайте им характеристику.

11. В чем состоит биологическое значение митоза?

12. Какие клетки делят мейозом?

13. Чем митоз отличает от мейоза?

14. Как происходит сперматогенез?

15. Как происходит овогенез?

16. Чем сперматогенез отличается от овогенеза?

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник