- Способы бурения скважин для добычи углеводородов (нефти и газа)

- Что такое скважина?

- Как происходит бурение?

- Способы проведения бурильных работ

- Ударный способ

- Вращательный способ

- Особенности проделки горизонтальных скважин

- Способы бурения скважин на море

- Самоподъемная

- Полупогружная

- Гравитационная

- XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2020

- Способы бурения скважин нефти и газа

- Гидробурение.

- Перфоративное бурение.

Способы бурения скважин для добычи углеводородов (нефти и газа)

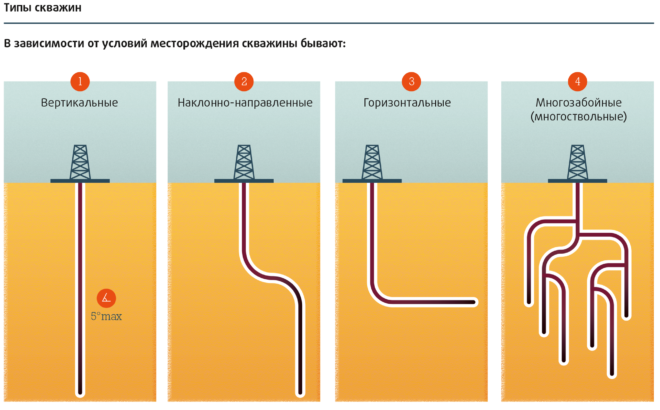

В процесс бурения нефтяных и газовых скважин привлекают высокотехнологическое оборудование, обладающее высокой мощностью. Перечень проводимых работ зависит от характеристик месторождений углеводородов. Пласты с природным сырьем могут располагаться вертикального, горизонтально или наклонно, что напрямую влияет на способ его добычи.

Что такое скважина?

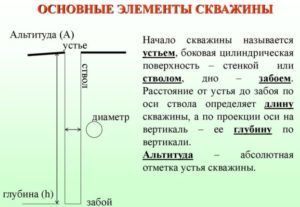

Скважины предназначены для добычи нефти и газа, воды и других полезных ресурсов. Она представляет собой выработку в горной породе, имеющую цилиндрическую форму. Ее длина намного превышает диаметр. Скважина состоит из нескольких частей.

Начало цилиндрического углубления в горной породе называют устьем, стенки – стволом, дно – забоем. Диаметр скважин на нефть в верхней точке редко превышает 900 мм, а в нижней – больше 165 мм. По глубине их разделяют на мелкие (до 1500 м), средние (до 4500 м), глубокие (до 6000 м), сверхглубокие (от 6000 м).

В зависимости от назначения скважин для добычи углеводородов их разделяют на следующие разновидности:

- эксплуатационные. Напрямую используются для добычи углеводородов;

- нагнетательные. Закачивают воду для поддержки пластового давления, что позволяет продлить период разработки месторождений энергоресурсов;

- разведочные. Позволяют определить ресурс выявленных горизонтов;

- специальные. Предназначены для определения геологических характеристик территории, нефтеносного слоя, для сброса стоков в глубокие пласты;

- структурно-поисковые. Предназначены для определения точного размещения месторождений углеводородов.

Как происходит бурение?

Технология бурения нефтегазовой скважины подразумевает проведение следующих работ:

- Процесс бурения скважин с различными техническими характеристиками начинается с подготовки специализированной техники.

- Осуществляют углубление ствола скважины. В процессе работы нагнетается вода, что позволяет произвести бурение более качественно.

- Чтобы углубление в грунте не разрушилось, производят укрепление его стенок. Для этого применяются обсадные трубы. Пространство между их стенками и почвой бетонируют, что позволяет значительно укрепить цилиндрическую поверхность ствола.

- На финишном этапе работ осуществляется освоение скважины. Происходит устройство призабойной зоны, перфорация, вызов оттока нефти.

Способы проведения бурильных работ

Во время бурения нефтяных скважин может использоваться различное оборудование, что определяет способ проведения основных работ.

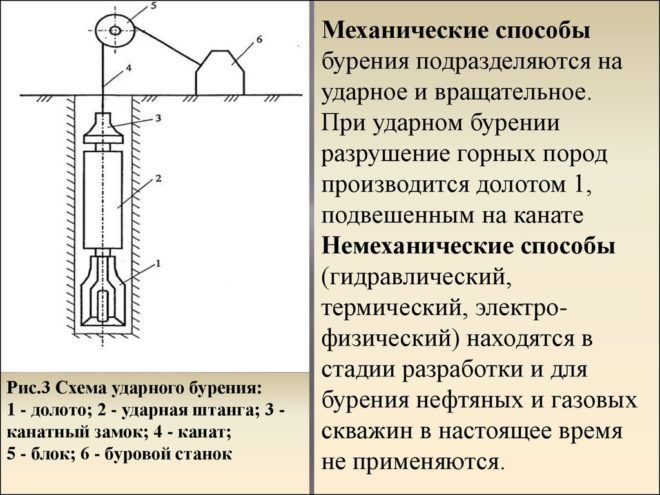

Ударный способ

Подразумевает последовательное разрушение горных пород при помощи долота, подвешенного на канате. Рабочий инструмент буровой установки также состоит из ударной штанги, канатного замка. Они соединяются через переходной блок и канат с опорной мачтой. Основной рабочий инструмент совершает движения при помощи бурового станка. Чтобы углубление в грунте очистить от остатков горной породы, долото время от времени вынимают. Внутрь нагнетают специальную жидкость, которая при помощи желонки извлекается наружу вместе с мелкими частицами почвы.

Вращательный способ

Данная технология бурения приобрела большую популярность. Разрушение горных пород происходит при помощи вращения долота. На него действует осевая нагрузка, что подразумевает прямую передачу крутящего момента от приводного механизма на рабочий инструмент. При роторном бурении используется ротор. Он передает вращение через колонну труб. При обычном бурении в качестве приводного механизма применяют электробур, винтовой двигатель, которые устанавливаются непосредственно над долотом.

Особенности проделки горизонтальных скважин

Бурение горизонтальных скважин (ГНБ) производится для добычи углеводородов в труднодоступных местах, где сделать это другими способами невозможно. Данный способ отличается большой производительностью. Его активно используют для добычи энергетических ресурсов со дна крупных водоемов.

В процесс проведения работ создают ствол, который наклоняется относительно вертикальной оси под определенным углом. Горизонтальное бурение происходит в несколько этапов:

- Подготовка бурового оборудования к работе;

- Необходимо пробурить скважину для определения характеристик горной породы, глубины залегания нефтеносных слоев, их размещение относительно вертикальной оси;

- Создание раствора, тщательная регулировка его основных характеристик;

- Проведение работ по глушению;

- Герметизация устья;

- Проведение подготовительных работ по геолого-физическому исследованию обустроенных стволов;

- Подготовка ствола к опусканию испытателя существующих пород;

- Взрывание снарядов, что позволяет осуществить отбор крена;

- Освоение свежеобустроенной скважины;

- Доставка на место добычи буровых комплексов.

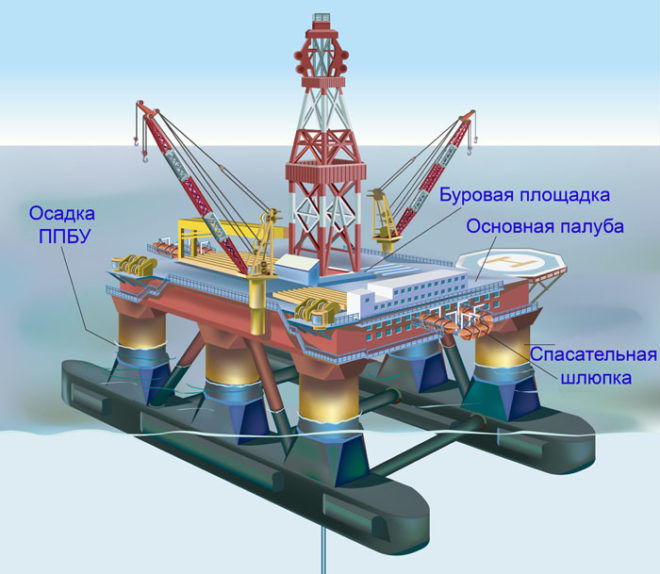

Способы бурения скважин на море

Технология бурения скважин на водоемах отличается от применяемых методик на суше. Самый простой способ осуществления необходимых операций – установка на свайном фундаменте платформ, на которых размещают все оборудование. Устройство данной конструкции происходит на мелководье. Также установка бурильного оборудования может происходить на искусственно насыпанной суше.

При бурении скважин нефть обычно получают из разных участков океана или моря. Поэтому целесообразно устанавливать передвижные платформы. После завершения рабочего цикла они перемещаются в выбранную точку и продолжают процесс добычи углеводородов. Выделяют три типа буровых платформ.

Самоподъемная

Является понтоном. На платформе присутствует вырез, над которым размещается буровая вышка. Также на понтоне находится все необходимое оборудование, электростанция, складские и вспомогательные помещения, многоэтажная рубка. При бурении колоны опускаются, опираются на дно, что приводит к поднятию платформы над поверхностью воды.

Полупогружная

Применяются, где глубина добычи нефти достигает 300-600 м. Полупогружная платформа плавает по поверхности воды на огромных понтонах. Фиксация всего сооружения осуществляется массивными якорями весом около 15 т.

Гравитационная

Устанавливается на массивном бетонном основании, которое опирается на морское дно.

Перечисленные методы бурения скважин для добычи полезных углеводородов активно применяются во всем мире. Они все время усовершенствуются, что позволяет повысить их продуктивность.

Источник

XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2020

Способы бурения скважин нефти и газа

При разработке месторождений нефти и газа могут использоваться различные способы бурения нефтяных и газовых скважин. Каждый из них обуславливается не только экономической выгодой, но также и удобством при проведении работ. Оптимальный способ бурения обычно выбирается специалистами, которые будут в дальнейшем проводить работы на участке. Формирование ствола скважины — сложный процесс, поэтому требует привлечения опытных специалистов, которые имеют всё необходимое оборудование, а также соответствующую квалификацию. Сам процесс бурения заключается в последовательном разрушении пород на поверхности забоя скважины (шпура) и извлечении продуктов разрушения на поверхность.

Различают механические и немеханические способы бурения:

Механический способ- основной способом бурения, применяемый в промышленности, основанный на разрушении горной породы силовым воздействием на нее специального породоразрушающего инструмента – долота ( разделяют на — ударное и вращательное бурение).

Немеханический способ — разрушение породы возможно и без механического разрушения, например, под влиянием тепловых, электрических, высокочастотных электромагнитных и других полей. Вместо долота здесь используются буровые наконечники: плазмо – и термобуры, лазеры и др. устройства. (относят — термическое, гидравлическое, электроимпульсное, ультразвуковое, электрогидравлическое, электромагнитное, взрывное и др. виды бурения).

При ударном бурении разрушение пород в скважине происходит в результате последовательных ударов по её забою инструмента (буровой коронки и штанг), совершающего возвратно-поступательное движение. Перед каждым следующим ударом инструмент поворачивается на некоторый угол, обеспечивая разрушение породы по всей площади забоя. При ударном бурении породоразрушающий инструмент (долото) совершает возвратно-поступательное движение вдоль оси скважины и наносит периодические удары по забою. Ударное разрушение забоя и вынос частиц породы чередуются. Ударное бурение в зависимости от преобладающего вида движения бурового инструмента делится на — ударно-поворотное, ударно-вращательное и вращательно-ударное.

При вращательном бурении разрушение пород на забое скважины производится путем среза, смятия, раздавливания, скалывания и в меньшей степени истирания вращающимся под постоянным осевым давлением буровым инструментом (коронками, долотом, дробью). К вращательным способам относят – бурение резцовыми коронками, шарошечное, дробовое, алмазное.

Ударное бурение на карьерах осуществляется станками ударно-канатного бурения и станками с погружным пневмоударником. Станки ударно-канатного бурения широко применяли на карьерах для бурения взрывных скважин диаметром 200-300 мм до начала 60-х годов. В настоящее время они полностью заменены более производительными буровыми станками ударно-вращательного бурения..

Ударно-вращательное бурение в варианте с погружными пневмоударниками применяют для бурения скважин диаметром 100-200 мм и глубиной до 30 м на карьерах производственной мощностью до 4 млн. м 3 /год при бурении высокоабразивных весьма и исключительно труднобуримых пород с f = 20., а также при вспомогательных работах в варианте штангового бурения ручными и колонковыми перфоратами для заоткостка бортов крьера, выравнивание подошвы уступов и добыче высокоценных пород исключающих их переизмельчение. Производительность бурения составляет 10÷35 м/смену.

Вращательное бурение скважин осуществляется станками шнекового, шарошечного и алмазного бурения.

Станки вращательного шнекового бурения широко применяют для бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 120-200 мм и глубиной до 25 м в породах ниже средней крепости (f ≤ 4-6), главным образом на угольных разрезах (уголь, аргиллиты, мягкие известняки) и при разработке непрочных строительных пород (мергель, мягкий известняк и др.). Производительность их 15-120 м/смену.

Станки вращательного шарошечного бурения применяют для бурения вертикальных и наклонных скважин в породах средней крепости и крепким диаметром 145-660 мм глубиной до 60 м.

Станки вращательного алмазного бурения применяют в породах с f = 10-20; диаметром 36÷110 мм (чаще до 76 мм).

Термическое (огневое) бурение получило распространение при бурении скважин диаметром 250-360 мм и глубиной до 17-22 м, главным образом, в весьма и исключительно труднобуримых кварцсодержащих породах (f >10). Оно может успешно применяться в породах с f = 10-16. Хрупкое разрушение пород происходит в результате нагрева забоя скважины сверхзвуковыми раскаленными струями и появления термических напряжении, превышающих предел прочности минерального образования.

Теперь можно выделить некоторые способы бурения скважин и поближе познакомится с ними разобравшись в особенностях .

Этот способ бурения скважин является очень старым и впервые его стали применять древнем Китае. Некоторые особенности всё же отличаются от ударно-канатного бурения сегодня, однако, принцип в целом один и тот же. В древности конусообразный груз подкидывали вверх, после чего при падении он раздвигал почву и уплотнял землю. Сегодня для создания скважин таким способом берутся забивные стаканы и всевозможные желонки. Желонка представляет собой простой снаряд, который бросают в скважину с высоты. Когда происходит удар о землю, снаряд заходит в грунт и из-за специального клапана остаётся в нем. После этого оборудование достаётся наверх, из неё выбирают землю и заново бросают. Также используется забивной стакан, который также представляет собой желонку, но только без специального клапана, вследствие чего земля остаётся в стакане под силой трения. Используя желонки и забивные стаканы, делают скважины в обводных грунтах, а также на песке. Благодаря использованию забивного стакана можно делать скважины на глинистой земле, на суглинке, на вязкой земле в целом. Когда стакан отрывается, такая земля остаётся внутри него и хорошо достаётся. Такой способ бурения скважин довольно сложный и занимает много сил и времени. Порой для того, чтоб пробить твердые каменные грунты применяют ударно-канатное бурение с использованием бурового патрона. С его помощью пробивают твердые породы грунта. Породу удаляют из скважины, используя желонку.

Ударно-канатным бурением создаются большие и глубокие шахты – до трёхсот метров глубины. Однако, если глубина скважины большая, то здесь не обойтись без телескопической структуры. Это значит, что верхняя часть скважины создаётся из трубы, которая обладает наибольшим диаметром. После этого, проходя определённую глубину, следуют трубы меньшего диаметра, затем ещё меньше и меньше. Также для удобства используют переносные буровые станки, которые подходят для бурения ударно-канатным методом.

Подобное бурение скважин отнимает много времени, весь процесс медленный и занимает много сил и времени, в отличие от шнекового бурения, однако, чтоб создать скважину таким образом, не нужно много специально оборудованного места. (Рис.1)

Подобный способ бурения скважин требует наличия спецтехники, в частности буровых машин. Часто используют АРБ-2А2. При подобном бурении горная порода разрушается под воздействием шарошечного долота, а перемененную землю поднимает наверх буровой раствор. Подобное строительство скважин называется бурение с промывкой. Таким образом, можно разрушить прослойки извести, включения скальной породы. Буровые штанги приводятся в движение крутящим моментом от ротора, который находится на самой буровой машине, и от двигателя внутреннего сгорания, который располагается непосредственно на машине, идет привод к ротору. Для того чтобы долото крутилось и бурило, сверху на него поступает большая нагрузка. Этого можно достигнуть благодаря тяжелым бурильным штангам (Рис.2).

Когда для бурения скважины используется подобный метод, то он подразумевает использование полой штанги, с одного конца которой находится забурник. Земля, которая размягчена таким оборудованием, достаётся наверх благодаря промывке с использованием бурового раствора. Этот раствор далее поступает в отстойник шлама. Так бурение скважины проводится с использованием обратной воды.

Подобный способ бурения осуществим благодаря использованию переносных бурильных установок. Чаще всего это вологодские, курганские, минские установки. Такой метод подходит для бурения скважин в сложных и труднодоступных местах. Он также подходит для бурения скважины на песок, глубина которой до пятидесяти метров. Бурение скважины осуществляется с использованием не просто воды, а особого бурового раствора, который содержит в себе бентиновую глину. Бентин при строительстве скважины позволяет укрепить стены скважины, а также не даёт им обрушиться. После этого, рабочее буровое оборудование достаётся из скважины и в отверстие помещаются пластиковые трубки и фильтры на дно. Вместе с тем, диаметр трубы должен составлять до 125 миллиметров, а диаметр скважины – до двухсот миллиметров. Оставшееся место между трубой и скважиной засыпается щебнем, фракции которого в среднем составляют от пяти до двадцати миллиметров. Усыпка гравием значительно улучшает работу скважины, её характеристику и эксплуатационные качества, срок использования. Так можно создавать глубокие и большие скважины, глубиной до трёхсот метров. Однако если глубина скважин составляет более трёхсот метров, то она будет иметь телескопическую конструкцию (Рис.3).

Шнековое бурение скважин.

Данный способ бурения ещё называют вращательным. Оборудование, которое разрушает породу, может быть двух основных типов:

Бур представляет собой керноприемник крупного диаметра.

Долото с двумя или тремя лопастями.

Сам шнек доставляет разрушенную породу на поверхность. При этом подобный способ строительства скважин является одним из наиболее быстрых и эффективных. За день работы шнековым бурением можно углубиться на сорок метров, однако, это возможно при условии мягкой породы. Вращательное бурение используют для геологоразведочных скважин, при строительстве скважин на песок. Однако этот способ не подходит, если нужно сделать скважины на мягком сыпучем грунте, например на песках, на большую глубину. Стены сооружения могут запросто обвалиться, прежде чем будут поставлены обсадные колонны. Для суглинка и глинистой земли этот способ является одним из наиболее эффективных и качественных. Диаметр скважины, которая бурится шнеком, составляет в среднем от пятидесяти до семисот шестидесяти миллиметров.

Когда шнек достают из скважины, можно увидеть, какова глубина залегания водоносного песка. Водоносный песок представляет собой песок с большими частичками породы и иногда с примесями гальки.

Данный способ бурения является абсолютно доступным и недорогим. Однако, если при бурении будут обнаружены валуны, известковая прослойка, то он будет совершенно не эффективным и сделать таким образом скважину будет невозможно (Рис.4).

Рис.4(шнековое бурение скважин).

Гидробурение.

По большому счету, подобный тип бурения скважин очень схож с канатно-вращательным. Разница состоит только в забурниках. Земля размывается под воздействием большого напора воды. Он идеально подходит для рыхлой земли, суспеси и песка. Однако он обладает некоторыми недостатками, один из них – он не может справиться с прослойкой юрской глины. Когда он попадает на плывун, поглощается много воды, а песок, который выпадает в осадок, замедляет процесс бурения. Бурение скважины происходит быстро. Именно поэтому, важно раньше подготовить обсадную трубу для того, чтоб быстро установить её в земле. В воду для бурения должны входить хлористоводородная кислота, концентрация которой должна составлять один к двадцати тысячи. Она не даёт пласту воды загрязниться при строительстве скважины. Процесс создания скважины сам по себе довольно быстрый, однако, обсадную колонну нужно подготавливать заранее к установке ещё до того, как бурение начнется. Поток воды должен содержать в себе, как минимум, пятьдесят миллионных долей хлористоводородной кислоты. Это позволяет предупредить загрязнение слоя воды.

Таким способом бурения можно проделать скважину, глубина которой будет до пятнадцати метров, а диаметр от пятидесяти до трёхсот миллиметров. После того, как ставятся обсадные колонны, столб заливают снаружи от колонны, как минимум метра на три от земли.

Перфоративное бурение.

Такой способ бурения используют для строительства абиссинского колодца. Для этого используется труба из железа, которая собрана из отрезков разной длины, которые между собой скреплены с помощью муфт. По своей форме они похожи на своеобразное копье и поэтому её ещё называют скважин иглой. Герметичность соединений резьбы чрезвычайно важна и добиваются её использованием силикона, или же сантехнического льна. Прежде всего, бурение проводят до начала обводненного слоя земли. Скважина должна быть в диаметре от пятидесяти до восьмидесяти миллиметров в сухой земле. После этого скважину ставят в фильтр, а обсадные колонны забиваются.

Внизу такой трубы располагается фильтр, представляющий из себя простую трубу с таким же диаметром. В ней имеется много отверстий в среднем диаметров от пяти до восьми миллиметров. Снаружи она защищена фильтровой сеткой, способной пропускать влагу и задерживать взвеси и песок. Сквозь подобную сетку с галунным плетением проходят частички только самого маленького диаметра и размеров.

Для установки такой трубы в грунт на глубину от восьми до двенадцати метро применяют всевозможное оборудование, от штанг до бабки.

Забивание с использованием штанги.

Штанга представляет собой прут из прочного металла, шестнадцать-двадцать миллиметров в диаметре. Его можно по мере того, как оборудование углубляется, наращивать. С помощью такого приспособления бьют именно в наконечник фильтра, в результате чего резьба не ломается и не изменяется, а сама нагрузка распределяется по наконечнику, что помогает быстро и эффективно продвигаться в грунт(Рис.5).

Источник