Требования к бурению разведочных скважин на море

Наибольшее распространение на море получили бурильные трубы нефтяного сортамента диаметром 0,127 м . Соответственно диаметр скважины не может быть меньше 0,132 м .

Установленные геологические разрезы и глубины разведываемых акваторий, геолого-методические и эксплуатационно-технические требования к бурению скважин рассмотренных целевых назначений определяют следующие их параметры:

Максимальная глубина скважины, м:

по воде/по породам . 300/300

Диаметр скважины в рыхлых отложениях, м:

максимальный . 0,325/0,351

минимальный . 0,146/0,166

Диаметр скважины в коренных породах, м: ;

Основная зона шельфа, разведываемая геологами, составляет полосу шириной от сотен метров до 25 км . Удаленность точек заложения скважин от берега при бурении с ледового припая зависит от ширины припайной полосы и для арктических морей достигает 5 км .

Горно-геологические условия характеризуются в основном мощностью и физико-механическими свойствами горных пород, пересекаемых скважиной. Отложения шельфа обычно представлены рыхлыми породами с включением валунов. Основными составляющими донных отложений являются илы, пески, глины и галька. В различных соотношениях могут образовываться отложения песчано-галечные, суглинки, супеси, песчано-илистые и т.д. Для шельфа дальневосточных морей породы донных отложений представлены следующими видами, %: илы — 8, пески — 40, глины — 18, галька — 16, прочие — 18. Валуны встречаются в пределах 4 —6 % в разрезе пробуренных скважин и 10—12 % скважин от общего их количества.

Рациональные способы бурения разведочных скважин на море

Рациональным является такой способ бурения скважины, который обеспечивает достаточно качественное выполнение поставленной задачи при минимальных трудовых и материальных затратах. Выбор такого способа бурения базируется на сравнительной оценке его эффективности, определяемой многими факторами, каждый из которых в зависимости от геолого-методических требований, назначения и условий бурения может иметь решающее значение. При выборе рационального способа бурения оценивать следует, прежде всего, и главным образом по фактору, отражающему целевое назначение скважины. При выявлении двух и более способов бурения, обеспечивающих пусть даже различное, но достаточное качество выполнения поставленной задачи, следует продолжить их оценку по другим факторам. Если сравниваемые способы не обеспечивают качественного решения геологической или технической задачи, ради которой осуществляется бурение, то оценивать их, например, по производительности и экономической эффективности не имеет практического смысла.

Факторы, влияющие на процесс и эффективность бурения на море, специфические (см. рис.16). Они ограничивают или вовсе исключают возможность применения некоторых способов и технических средств, признанных эффективными для бурения скважин того же назначения на суше. Исходя из этого эффективность способов бурения разведочных скважин на море предложено оценивать по четырем показателям:

Геологическая информативность определяется конкретными задачами бурения разведочных скважин. При разведке месторождений полезных ископаемых геологическую информативность способов бурения оценивают по качеству отбираемого керна. Керн должен обеспечивать получение геологического разреза и фактических параметров месторождения: литологического и гранулометрического состава разбуриваемых отложений, их обводненности, границ продуктивного пласта, крупности находящегося в нем металла (при разведке россыпей), содержания полезного компонента, содержания тонкодисперсного материала и глинистых примазок (при разведке стройматериалов) и т.п. Для точного определения этих параметров необходимо предотвратить обогащение или обеднение отбираемых проб керна по каждому интервалу опробования.

Геологическую информативность способов бурения при инженерно-геологических изысканиях оценивают по возможности определения физико-механических свойств грунтов, находящихся в естественном, природном залегании. Достигают этого путем выбуривания проб грунтов (монолитов) и исследования их свойств в специальных лабораториях или определением свойств грунтов непосредственно в стволе скважины. Последний способ перспективнее, так как может обеспечить более быстрое и качественное получение результатов исследований.

Таким образом, эксплуатационно-технологические возможности способа бурения определяются качеством выполнения поставленной задачи, его технической и экономической эффективностью.

Критериями оценки технической эффективности являются: мгновенная, средняя, рейсовая, техническая, парковая, цикловая скорости бурения; производительность за смену, сезон; время выполнения отдельных операций, проходки всей скважины или отдельного ее интервала; износ оборудования, обсадных труб и инструмента; универсальность; металлоемкость; энергоемкость; мощность; транспортабельность бурового оборудования и др.

Все виды скоростей и производительность бурения определяются затратами времени на выполнение того или иного процесса или операции. При выборе способа бурения для условий моря фактор времени является одним из важнейших критериев.

Критерии экономической эффективности включают в себя показатели, характеризующие затраты в рублях. Важнейшие из этих критериев — стоимость 1 м бурения, стоимость сооружения всей скважины или отдельного ее интервала, в большой степени, зависящие от технической эффективности. К ним же могут быть отнесены критерии, характеризующие затраты на содержание вспомогательных плавсредств, расход различных материалов, которые быстро изнашиваются при использовании их в сложных гидрологических и агрессивных условиях моря (например, обсадных и бурильных труб, тросовой оснастки буровых и якорных лебедок и т.д.).

Ударный способ бурения

Ударный способ бурения в зависимости от способа отбора керна подразделяют на: ударный сплошным забоем, клюющий кольцевым забоем и ударно-забивной или просто забивной кольцевым забоем.

Ударное бурение сплошным забоем заключается в разрушении пород забоя долотами, удалении продуктов разрушения желонками и получении образцов пород в виде шлама. Ударное бурение сплошным забоем на море переходят только при необходимости разрушения встречающихся валунов и крепких пород.

Клюющий способ бурения заключается в том, что буровой снаряд, включающий жестко соединенные между собой керноприемный стакан и утяжеленную трубу, сбрасывают на забой с некоторой высоты; стакан углубляется в породу, затем снаряд поднимают на поверхность для отбора керна из стакана. Величина углубления стакана в породы в рейсе зависит от энергии удара снаряда о забой. При бурении этим способом на море достичь значений энергии удара, достаточных для погружения стакана в породы на глубину хотя бы 0,1—0,2 м, трудно, так как буровой снаряд движется в скважине, заполненной водой, и испытывает большие гидравлические сопротивления движению. Поэтому на море этот способ бурения не применяют.

Основной разновидностью ударного бурения в рыхлых породах на море является забивной способ, обеспечивающий получение образцов пород в виде керна. Отбор керна при этом осуществляется нанесением ударов по трубчатому керноприемнику, снабженному упроченным кольцевым башмаком, который выполняет роль породоразрушающего инструмента. Выход керна при отборе его из обсадной колонны забивными керноприемниками примерно такой же, как и при отборе, его вдавливаемыми грунтоносами.

Таким образом, наибольший выход керна рыхлых пород на море имеет место при вдавливающем способе бурения со скоростью погружения обсадных труб и грунтоносов в породы менее 0,02 м/с и всего на 3—4 % меньше при забивном способе со скоростью погружения обсадных труб и забивных керноприемных снарядов в породы более 0,16 м/с.

Однако ударно-забивной способ позволяет бурить разведочные скважины любых необходимых диаметров в рыхлых, крепких и перемежающейся крепости породах. Бурение вдавливанием экономически оправдано только диаметром до 0,108 м и только в рыхлых отложениях без включения гальки и валунов и поэтому не вполне отвечает обобщенным ГМТ, предъявляемым к бурению разведочных скважин.

При бурении многих видов разведочных скважин требуется внедрение в коренные породы (структурные, разведочные на россыпи, уголь и т.д.). Выбуривание керна из таких пород возможно только вращательным способом. Это единственный способ производительного бурения, обеспечивающий получение качественного керна в твердых и крепких породах. Во многих условиях вращательный способ является незаменимым при инженерно-геологических изысканиях, так как позволяет получать колонки керна мягких и твердых пород без существенного искажения их природных физико-механических свойств.

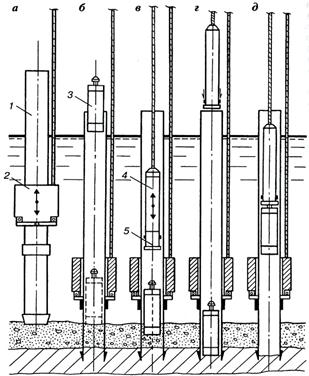

Рис.17-Последовательность выполнения операций в рейсе при погружении колонны обсадных труб в породы и отборе керна из них новыми конструкциями забивного снаряда и забивного керноприемника:

а — погружение в породы обсадной колонны; б — сбрасывание керноприемного стакана на забой скважины; в — спуск в скважину ударной штанги и погружение стакана в породы; г — извлечение штанги из скважины и настройка ловителя на захват стакана; д — спуск ударной штанги с ловителем в скважину, захват стакана и подъем их на поверхность; 1 — обсадная колонна труб; 2 — забивной снаряд; 3 — стакан керноприемный; 4 — ударная штанга; 5 — заблокированный ловитель.

Особенности и проблемы бурения на море

Эффективность применения на море способов бурения, признанных рациональными для выполнения геологоразведочных задач, ниже, чем на суше. Обусловлено это рядом причин:

§ качкой и дрейфом ПБУ;

§ сильной обводненностью и неустойчивостью рыхлых пород разрезов;

§ требованиями недопущения загрязнения окружающей среды;

§ трудностью организации замкнутой циркуляции промывочных растворов;

§ нахождением придонного устья скважины вне видимости бурильщика и обусловленными этим трудностями;

§ повышенным износом бурового оборудования и инструментов из-за работы в агрессивной среде;

§ особенностями способов и схем бурения и т.д.

Традиционная схема ударно-забивного бурения требует выполнения большого количества трудоемких и опасных для жизни людей операций.

Станки с ударными кривошипно-шатунными механизмами на плавучих буровых установках не применяют, так как они не обеспечивают изменения навески снарядов синхронно с качкой установки. Погружают трубы и керноприемники в породы при помощи лебедок, причем обсадную колонну погружают ударами по ее наголовнику снарядом, выполненным в виде монолитного груза с направляющей штангой, скользящей внутри колонны. После погружения колонны на каждые 1—2 м с нее снимают забивной снаряд и рейсами по 0,2—0,5 м при помощи забивных стаканов и желонок из колонны выбирают керн. Затем на колонну, возвышающуюся на несколько метров над палубой установки, снова устанавливают забивной снаряд, что в условиях качки ПБУ трудно и небезопасно.

Из-за опасности раскачивания подвешенного на тросе забивного снаряда максимальное значение его массы ограничивают 600 кг , независимо от диаметра и длины погружаемых в породы обсадных колонн. Недостаток массы снаряда не позволяет эффективно погружать в породы колонны труб диаметром 0,168/0,188 м, длиной более 20 м . В то же время при бурении на море зачастую для перекрытия слоя воды применяют колонны труб диаметром 0,325/0,351 м, длиной до 200—300 м, которые одновременно используются в качестве обсадных и требуют погружения в породы.

Важной проблемой является снижение потерь энергии удара в погружаемой колонне. На море к потерям на продольные деформации колонны добавляются потери на ее радиальные деформации, обусловленные тем, что в интервале слоя воды колонна не защищена от изгиба. Длина отдельных труб колонны при бурении на море обычно не превышает 2 м , так как они массивные (толщина стенки 0,008 м и более), а в условиях качки ПБУ трудно наращивать длинные трубы больших диаметров с треугольной резьбой, имеющей угол наклона менее 2°. Поэтому потери энергии удара в колонне длиной, например, 100 м с 50 муфтовыми соединениями достигают 90 % (без учета потерь на радиальные деформации).

Требуют совершенствования при ударно-забивном бурении технические средства и технологии отбора керна.

Экспериментально установлено, что при бурении на море по традиционным схемам забивного способа трудно обеспечить высокий выход керна, так как:

· часть керна отжимается в забой уже при погружении обсадной колонны труб в породы из-за гидродинамического воздействия на них находящейся в колонне воды и проявления свайного эффекта и поступившие в колонну породы по тем же причинам уплотнены;

· керноприемник, забиваемый затем в поступившие в колонну и ограниченные ее стенками породы, дополнительно уплотняет и отжимает их в забой;

· в каждом рейсе после извлечения керноприемника на стенках колонны остается уплотненное кольцо пород, которые в последующем рейсе при работе ударной штангой перемешиваются с водой и вместе с ней изливаются из скважины при извлечении керноприемника.

При отборе из колонны керна сильнообводненных пород отмечаются случаи их дополнительного поступления с забоя вследствие уменьшения над ними горного и гидростатического давления.

Трудности возникают также при забивном бурении в породах с включением галечников и валунов. Здесь при погружении колонны, поступающие в нее галечники и валуны расклиниваются и распределяются по всему ее сечению. Последующее погружение в них керноприемника затруднительно, так как галька и валуны не входят в керноприемник из-за расклинивания или если их размеры превышают его диаметр. Смещение гальки и валунов керноприемником в стороны ограничено стенками колонны.

При морском бурении скважина зачастую до уровня моря заполнена водой, которая создает сопротивление движению ударных инструментов, и энергии удара их недостаточно для эффективного разрушения пород. Поэтому при бурении на море в суглинках с включениями 20 % гравия и гальки на погружение обсадных труб на глубину 10—12 м требуется 15-20 мин, а на отбор пород из труб, поступивших в них из этого интервала, — 3-3,5 ч.

Из-за подводных течений, дрейфа ПБУ, расположения забивных снарядов и механизмов на колонне на большом расстоянии от дна моря трудно обеспечить ее вертикальность при погружении в породы.

Вращательное бурение

Бурение вращателями роторными и перемещаемыми в вертикальных направляющих вышки. В условиях качки ПБУ наиболее сложно вращательное бурение станками шпиндельного типа. Существующие у них системы принудительных подач, подвески и разгрузки инструментов для условий моря непригодны, так как качка и дрейф ПБУ при жесткой связи ее со станком и последнего с бурильной колонной приводят к изгибам и поломкам труб вследствие смещения оси кронблока от оси скважины, периодическим отрывам бурового снаряда от забоя, утрате и разрушению керна, невозможности поддерживать необходимые режимы бурения. С целью повышения эффективности бурения с ПБУ вращательным способом отечественными и зарубежными специалистами предложен ряд конструктивно-технологических решений.

В АО «Дальморгеология» для бурения с плавсредств разработаны и применяются в производстве два типа вращателей: ВМБ-5 на базе ротора от буровой установки УРБ-3 и перемещаемый в вертикальных направляющих вращатель от бурового комплекса КГК-100. При отсутствии дрейфа, боковой и продольной качки ПБУ базовые варианты этих вращателей позволяют почти беспрепятственно перемещаться в вертикальном направлении плавсредству вместе с ротором и направляющими относительно бурового снаряда.

Опыт бурения вращателями описанных конструкций показал, что при волнении моря более 2 баллов на забой не передается заданная осевая нагрузка, так как ведущая ВМБ-5 заклинивается в роторе, а подвижной вращатель КГК-100 — в направляющих. Так как при бурении этими вращателями бурильная колонна обычно подвешена на тросе лебедки, жестко соединенной с плавсредством, его качка приводит к периодическим отрывам бурового снаряда от забоя, разрушает керн и не позволяет поддерживать необходимую осевую нагрузку на породоразрушающий инструмент.

Такие же трудности отмечаются при бурении в сложных гидрологических условиях моря с применением силового вертлюга, используемого для вращения бурильной колонны. Эта схема принципиально схожа со схемой бурения вращателем от КГК-100.

Общий недостаток вращателей, устанавливаемых на вращаемой обсадной колонне, — большие потери времени и труда на приведение в каждом рейсе вращателя в рабочее положение и на разворот извлекаемых из скважины обсадных труб, резьбовые соединения которых при вращательном бурении сильно затягиваются.

Подводное устьевое оборудование.

В практике бурения скважин с плавучих буровых средств (БС, ППБУ) широко применяют комплексы полдводного устьевого оборудования (ПУО), устанавливаемые на морском дне. Такое расположение позволяет наибольшие смещения плавсредства от центра скважины, при этом установленное на морском дне оборудование меньше подвержено механическим повреждениям.

Комплекс ПУО предназначен:

§ для обеспечения при бурении скважины гибкой замкнутой технологической связи между перемещающимся от воздействия волн и течений БС или ППБУ и неподвижным подводным устьем, установленным на морском дне;

§ для направления в скважину бурильного инструмента, обеспечения замкнутой циркуляции бурового раствора, управления скважиной при бурении и др.;

§ для надежного закрытия бурящейся скважины в целях предупреждения возможного выброса из скважины при аварийных ситуациях или при отсоединении буровой установки в случае больших волнений моря.

Существует несколько конструкции ПУО, обеспечивающих бурение скважин на разных глубинах моря – от 50 до 1800 м и более.

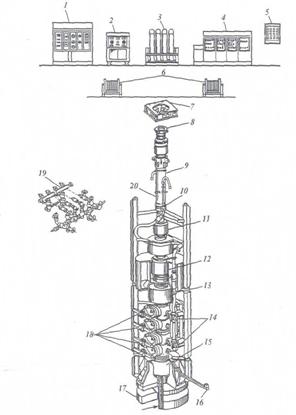

Рис. 18- Одноблочный подводный

Большая глубина установки ПУО предъявляет высокие требования к его свойствам: оборудование должно быть прочным, вибростойким, способным выдерживать большие внешние давления, быть герметичным и надежно управляемым на расстоянии. Конструкция узлов комплекса должна обеспечивать точность стыковки должно быть высоким, обеспечивающим нормальную работу и управление ПУО.

Особое внимание уделяют расположению механизмов связи – надежным устройствам, установленным на БС или ППБУ, которые подвергаются действию волн, течения и ветра.

Недостатки размещения ПУО на дне моря – сложность управления, эксплуатации и ремонта.

Многолетний опыт бурения с плавучих буровых средств определил в основном две типовые конструкции скважин с подводным устьем.

В первой конструкции (для глубин скважин примерно 5000- 6500 м ) применяют фундаментальную колонну (направление) диаметром 762 мм , кондуктор -508 мм , первую промежуточную колонну – 340 мм , вторую промежуточную колонну – 178 мм . Диаметр эксплуатационной колонны обеспечивает спуск и установку двухколонных НКТ для одновременно – раздельной эксплуатации пластов. Благодаря такому сочетанию диаметров с большими зазорами между колоннами обеспечивается надежное крепление скважин.

Вторую конструкцию преимущественно применяют в условиях бурения на меньшие глубины при более простой конструкции скважин. В этой конструкции используют фундаментальную колонну диаметром 762 мм , кондуктор -406 мм , промежуточную колонну -273 мм , эксплуатационную колонну- 178 мм .

В практике буровых работ на море с БС и ППБУ применяют одно- или двухблочную конструкцию ПУО.

Некоторые одноблочные конструкции преимущественно используют на больших глубинах вод, в несложных двух- и трехколонных конструкциях скважин и на небольших глубинах бурения.

Двухблочные конструкции применяют преимущественно на небольших глубинах вод, в сложных четырех- и пятиколонных конструкциях скважин и на больших глубинах бурения.

Показанный на рисунке 18 одноблочный подводный устьевой комплекс состоит из следующих узлов:

1- пульт бурильщика; 2-пульт управления штуцерным манифольдом; 3-аккумуляторная установка; 4- гидравлическая силовая установка; 5-дистанционный пульт управления;6-шланговые барабаны 7-гиравлический спайдер;8- верхнее соединения морского стояка;9-телескопический компенсатор; 10-соединение ; 11- угловой компенсатор; 12- нижний узел морского стояка; 13-направляющие; 14- подводные задвижки; 15-цанговая муфта; 16- опорная плита;17-акустический датчик; 18- плашечные превенторы; 19-штуцерный манифольд; 20-морской стояк.

Преимущества одноблочной конструкции ПУО- сокращение времени на установку и монтаж комплекса, так установленный одноблочный комплекс ПУО используется в течение всего времени бурения скважины.

На рисунке 18 приведена одноблочная конструкция ПУО, обеспечивающая бурение многоколонных глубоких скважин (фирма «Камерон», США).

Морской стояк (рис 19).

Морской стояк является одним из важнейших и ответственных узлов общего комплекса ПУО.

В процессе буровых работ морской стояк эксплуатируется в сложных условиях. Практикой работ установлено, что такие условия эксплуатации приводят к повреждению его отдельных узлов. Причинами повреждений морского стояка могут быть длительный период воздействия на узлы суровых морских условий, использование буровых растворов большей плотности, нарушение рекомендации, недостаточное натяжение нижней секции морского стояка и слабый контроль за изменением угла поворота шарового соединения при отклонения стояка от вертикали, использование недостаточно надежных узлов соединений, не соответствующих условиям работы в данном районе, а также недостаточный опыт работы при эксплуатации стояков и отсутствие соответствующей теоретической базы для их расчета.

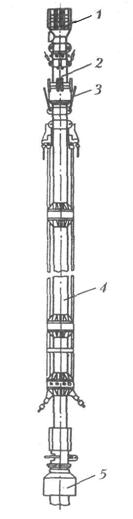

Рис.19 — Морской стояк

1 -верхняя секция с отклонителем потока и шаровым компенсатором; 2— телескопический компенсатор; 3-натяжные канаты; 4— промежуточная секция; 5-нижняя секция с шаровым и гидравлическим соединителем

Доп.: 7. [964-970 ], [985-987 ]

1. В чем заключается особенность бурения на море ?

2. какие виды бурения на море существуют?

3. Для чего предназначен ПУО?

4.Какие типы ПУО вы знаете?

5. В чем особенность конструкции одноблочной ПУО ?

6. Для каких глубин применяют двухблочные ПУО ?

Источник