Статья «Борьба за существование»

В статье вы познакомитесь с основными видами борьбы за существование в природе

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| odnim_iz_dvizhushchih_faktorov_evolyucii_yavlyaetsya_borba_za_sushchestvovanie.doc | 39 КБ |

Предварительный просмотр:

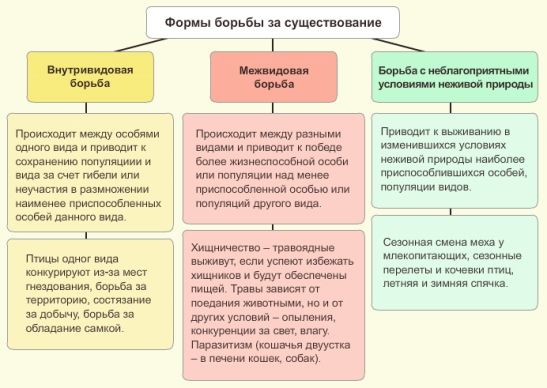

Одним из движущих факторов эволюции является борьба за существование. Борьба за существование – это совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды. Дарвин выделил три основные формы борьбы за существование: межвидовую, внутривидовую и борьбу с неблагоприятными условиями среды.

Межвидовая борьба — это борьба за существование между разными видами. В ходе межвидовой борьбы организмы конкурируют за одни и те же ресурсы — пищевые и территориальные. Межвидовая борьба за существование включает в себя отношения типа хищник — жертва, паразит — хозяин. Межвидовая борьба за существование во многих случаях стимулирует эволюционные изменения у видов.

Другим примером борьбы за существование являются взаимно полезное влияние одного вида на другой или другие, подобным образом животные опыляют растения и переносят семена, питаясь нектаром, пыльцой и плодами. Обычно межвидовая борьба за существование усиливает и обостряет внутривидовую борьбу.

В межвидовой борьбе не бывает передышек. Она идет постоянно, день за днем, поколение за поколением и правила этой борьбы постоянно меняются. Возникает ситуация замкнутого круга, когда усовершенствование жертвы в противостоянии хищнику влечет за собой усовершенствование способов охоты у хищников, которое в свою очередь влечет за собой усовершенствование жертвы, и так круг за кругом. Всем видам, входящим в экосистему приходится «бежать из всех сил, только для того, чтобы остаться на месте» — приходится постоянно меняться только для того, чтобы сохранить своем место в экосистеме.

Парадоксальная особенность межвидовой борьбы за существование состоит в том, что в ней бывают побежденные, но не бывает безусловных победителей.

Примером жертвы межвидовой борьбы могут служить пингвины. Поскольку пингвины гнездятся в основном на изолированных территориях, взрослые особи на суше практически не имеют естественных врагов; однако завезённые человеком млекопитающие, такие как собаки и кошки, представляют собой серьёзную опасность. Для самообороны пингвины используют клюв и плавники, являющиеся эффективным оружием. Но птенцы, оставшиеся без присмотра родителей, становятся лёгкой добычей для бурого поморника. Некоторые виды чаек используют любую возможность для того, чтобы украсть яйца пингвинов.

Примером хищника в межвидовой борьбе может служить лисица. Лисица, хотя и принадлежит к типичным хищникам, питается очень разнообразными кормами. Повсеместно основу её питания составляют мелкие грызуны, главным образом полёвковые. Можно даже сказать, что от достаточности их числа и доступности в значительной мере зависит состояние популяции этого хищника. Особенно это относится к зимнему периоду, когда лисица живёт в первую очередь охотой на полевых мышей: зверь, учуяв под снежным покровом грызуна, прислушивается к его писку, а потом быстрыми прыжками ныряет под снег, или разбрасывает его лапами, пытаясь поймать добычу. Этот способ охоты получил название мышкование.

Волк — еще один типичный хищник в межвидовой борьбе за существование, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв.

Основу питания волков составляют копытные животные: в тундре — северные олени; в лесной зоне — лоси, олени, косули, кабаны; в степях и пустынях — антилопы. Нападают волки и на домашних животных, в том числе на собак. Ловят, особенно одиночные волки, и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мышевидных грызунов, горностаев.

Результатом межвидовой борьбы за существование является:

- использование одного вида другим в качестве пищи

- расселение на новой территории.

Другой вид борьбы за существование – это внутривидовая борьба. Она протекает наиболее остро, так как у всех особей вида совпадает экологическая ниша. В ходе внутривидовой борьбы организмы конкурируют за ограниченные ресурсы — пищевые, территориальные, самцы некоторых животных конкурируют между собой за оплодотворение самки.

Можно вспомнить яркий наряд из перьев у петуха, крупный гребень, шпоры на ногах, громкое пение, демонстративное поведение, ухаживание, а также возникающие драки, все это является конкуренцией самцов за самку, приводящее к дальнейшему спариванию с ней. Прямые наблюдения показывают, что самки вовсе не производят выбора между тем или другим петухом, а, наоборот, петухи постоянно ссорятся и дерутся из-за самок и стараются отогнать соперников.

Другой пример – самцы павлинов. Те, у кого из самцов оперение будет лучше, и тот, кто будет сильнее, тот и одержит победу, в результате чего спарится с самкой.

Для снижения остроты внутривидовой борьбы организмы вырабатывают различные приспособления. При этом видовые приспособления, приносящие пользу виду в целом, часто наносят вред отдельным особям, приводят их к гибели. Внутривидовая борьба приводит к гибели менее приспособленных особей, способствуя, таким образом, естественному отбору.

Результатом внутривидовой борьбы за существование является:

- Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых.

- Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей туже экологическую нишу.

Последний из видов борьбы за существование – это борьба с неблагоприятными условиями среды, которая также усиливает внутривидовую борьбу-состязание, так как, кроме борьбы между особями одного вида, появляется также конкуренция за факторы неживой природы — например, минеральные вещества, свет и другие. Наследственная изменчивость, повышающая приспособленность вида к факторам окружающей среды, приводит к биологическому прогрессу.

Факторы неживой природы оказывают огромное влияние на выживаемость организмов. Много растений гибнет во время холодных снежных зим. В сильные морозы смертность увеличивается и среди животных, обитающих в почве. Зимой при недостатке растворенного в воде кислорода погибает рыба. Семена растений нередко заносятся ветром в неблагоприятные местообитания и не прорастают.

В тундре деревья представлены карликовыми формами, хотя и не испытывают конкуренции со стороны других растений. Карликовый рост в данном случае является отражением приспособлений к условиям температурно-влажностного режима. Победителями в борьбе оказываются наиболее жизнеспособные особи (у них более эффективно протекают физиологические процессы, обмен веществ).

Сезонная спячка — приспособление к недостатку питания в зимнее время

Совместное существование (стая) позволяет легче переносить суровые условия бескормицы

Пустынные растения борются с засухой (точнее, приспосабливаются к условиям недостатка влаги), увеличивая длину корней и уменьшая площадь испарения наземной части, запасая воду в стебле и листьях

В отличие от многих видов насекомых, живущих в одиночку, медоносные пчёлы на период зимы не впадают в спячку. Но из-за холода они лишены возможности вылетать из гнезда, поэтому способны удерживать экскременты в кишечнике очень длительный период.

С наступлением холодов пчёлы собираются в шарообразную массу, это позволяет им коллективно сохранять необходимую температуру для поддержания жизненных функций. В середине такого клуба температура не опускается ниже 14о. Близко соприкасаясь, друг с другом, пчелы согреваются. Они производят тепло и в результате движения в клубе: меняясь местами, пчёлы с периферии перемещаются к центру клуба и наоборот.

Результатом борьбы с неблагоприятными условиями окружающей среды является выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных форм.

Борьба за существование — важная и неотъемлемая часть жизни на земле. Наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью она является одним из движущих факторов эволюции.

Источник

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Различают внутривидовую, межвидовую, прямую и косвенную конкуренцию.

В результате конкуренции в биоценозе уживаются только виды, которые смогли разойтись в требованиях к условиям жизни.

При этом видовые приспособления, приносящие пользу виду в целом, часто наносят вред отдельным особям, приводят их к гибели. Например, зайцы-русаки при недостатке корма отгоняют конкурента от хороших участков выпаса, дерутся, преследуя самку. Внутривидовая борьба играет существенную роль в эволюции: приводя к гибели отдельных особей, она обусловливает процветание вида в целом, способствует его совершенствованию.

В тундре деревья представлены карликовыми формами, хотя и не испытывают конкуренции со стороны других растений. Карликовый рост в данном случае является отражением приспособлений к условиям температурно-влажностного режима. Победителями в борьбе оказываются наиболее жизнеспособные особи (у них более эффективно протекают физиологические процессы, обмен веществ).

Пустынные растения борются с засухой (точнее, приспосабливаются к условиям недостатка влаги), увеличивая длину корней и уменьшая площадь испарения наземной части, запасая воду в стебле и листьях.

Источник

Борьба за существование

- Сущность борьбы за существование

- Подразделение ее

- Борьба с внешней средой

- Внутривидовая борьба за существование

- Борьба среди растений

- Борьба среди растительноядных и плотоядных животных

- Межвидовая борьба за существование

- Зависимость ее от подвижности животных

- Возникновение борьбы при вторжении новых животных

- Заключение

Понятие «борьба за существование» было впервые введено в науку о жизни Ч. Дарвином, который в III главе своей книги «Происхождение видов» показал распространение борьбы за существование в животном и растительном царстве и разъяснил огромное значение этого явления.

Именно, на борьбе за существование и на выживании в этой борьбе наиболее приспособленных особей была основана им вся его замечательная теория естественного подбора. Борьбу за существование Дарвин понимал в очень широком смысле, «разумея под ней всякую зависимость одного существа от другого, а также, что еще важнее, не только существование особи, но и способы ее размножения». Он подводил под понятие борьбы за существование как прямую борьбу хищников из-за добычи, так и борьбу растения на краю пустыни с засухой, растительноядных животных — с поедаемыми ими растениями, паразитов — с их жертвами. В это же понятие он включает и. борьбу между особями одного и того же вида, проистекающую в силу конкуренции из-за пищи, света, пространства и т. п.

Основной и главной причиной борьбы за существование Дарвин считает чрезмерное размножение, свойственное всем животным и растениям. В самом деле, все живые существа дают значительно больше потомства, чем может прокормиться в данном районе при существующих условиях. Если представить себе, например, что все сотни тысяч семян, произведенных одной единственной березой, проросли бы в том районе, куда их может занести ветер, и дали бы взрослые деревья, то, несомненно, очень скоро вокруг этого дерева образовался бы густой лес и береза вытеснила бы все остальные растения. Это не происходит только потому, что из множества семян лишь очень немногие попадают в такие благоприятные условия, что могут прорасти, и из числа проросших растений еще меньшему количеству удается достигнуть размеров взрослого дерева. Большинство молодых. ростков заглушается другими растениями, поедается животными, гибнет от отсутствия света, воды и питания. Точно так же и среди животных многие обладают совершенно исключительной плодовитостью. Особенно в этом отношении замечательны некоторые рыбы, например, количество икринок, выметываемых трескою, достигает 10 миллионов, морской налим выметывает до 60 миллионов, а лунд-рыба даже до 3000 миллионов икринок, и, тем не менее, численность этих рыб в морях не возрастает в сколько-нибудь заметных размерах. Ясно, что из многих миллионов мальков, выходящих из икры, достигают зрелости лишь единицы, остальные же погибают в борьбе за существование, — поедаются хищниками или гибнут от неблагоприятных внешних условий.

Впрочем и при слабой степени плодовитости, но в течение продолжительного периода времени, количество потомства может получиться очень значительное, — так, по словам Дарвина, «слон почитается за животное, размножающееся медленнее всех, — мы останемся позади истины, если примем, что он плодится от тридцатилетнего возраста до девяностолетнего и в этот промежуток времени производит три пары детенышей, но если так, то через 500 лет потомство одной пары слонов состояло бы из 15 миллионов особей». Точно так же кондор, например, кладет только пару яиц, а буревестник всего одно яйцо, и все же эти птицы могли бы дать огромное потомство.

Обилие потомства у животных могло бы привести к сильному перенаселению каждого из районов, в которых они обитают. Это стремление к перенаселению приводит к борьбе за существование, вследствие которой в течение веков устанавливается подвижное равновесие между количеством особей отдельных видов растений и животных. Числовые отношения при этом колеблются в некоторых пределах, но не переходят за эти пределы.

Позднейшими исследованиями понятие борьбы за существование было несколько уточнено и систематизировано. В нем прежде всего надо отличать борьбу живого существа с условиями неживой внешней среды от борьбы с другими живыми организмами. В первом случае мы не имеем даже, собственно говоря, «борьбы» в настоящем смысле этого слова; живой организм всем своим строением и образом действий оказывает лишь противодействие тем условиям внешней среды, которые являются для него гибельными, он вырабатывает различные защитные приспособления, видоизменяет свои инстинкты и привычки, чтобы отстоять свое существование. Если, однако, принимаемых им мер защиты оказывается недостаточно, он погибает под влиянием неблагоприятных условий. При этом гибель, в зависимости от обстоятельств, может быть индивидуальной (захватывает лишь одну особь), групповой, или, наконец, массовой, обусловленной катастрофическими бедствиями, вроде наводнений, наступления внезапных морозов и т. п. Точно так же катастрофическое изменение внешних условий может быть или внезапным и кратковременным, или постепенным и длительным, как например, климатические изменения, опреснение или осолонение водоемов, высыхание их и т. п. Во всех случаях массового истребления живых существ силами неживой природы погибают одинаково как хорошо, так и плохо приспособленные особи, и здесь не приходится говорить о выживании наиболее приспособленных. При гибели индивидуальной, происходящей под влиянием неблагоприятных внешних условий, наоборот, возможны случаи, когда погибнут особи, хуже приспособленные к данным условиям, а выживут наиболее приспособленные.

Говорить о настоящей борьбе за существование мы можем лишь в том случае, если дело: касается взаимных отношений живых существ, между которыми наблюдается или прямая борьба, или конкуренция на почве получения пищи, света, тепла и других жизненных благ. При этом такая борьба может быть внутривидовой — между особями одного и того же вида, или межвидовой — между живыми существами, принадлежащими к двум различным видам.

Вопросы, связанные с массовой или одиночной гибелью под влиянием внешних условий, можно оставить здесь без подробного рассмотрения, так как они не относятся к нашей теме (взаимоотношения живых существ).

Внутривидовая борьба за существование обусловливается прежде всего перепроизводством потомства животными и растениями, не соответствующим возможностям существования. Пространство вокруг каждого живого организма является уже заселенным другими организмами, и многие из них нуждаются в той же пище и в одинаковых с данным организмом условиях существования. Появляющееся на свет потомство находит для себя лишь немного свободного места и огромное количество Конкурентов, уже окрепших и хорошо приспособленных к данным условиям, тогда как ему надо еще расти и приспособляться к этим условиям. Ясно, что на первых же порах происходит огромная гибель потомства, и если бы оно было малочисленно, то вероятность выживания отдельных особей была бы очень мала.

Перепроизводство потомства это не что иное как приспособление, повышающее вероятие выживания молодых особей.

В окружающей нас природе условия внутривидовой борьбы за существование очень сложны. Наиболее рельефно отражается борьба между особями одного и того же вида у растений, — они не способны к активной перемене места и, вместе с тем, обладают огромной плодовитостью, вызывающей перенаселение. Последнее порождает острую конкуренцию между особями, ведущую к гибели большинства из них. Достаточные доказательства тому дает каждый лес, если его внимательно исследовать. Изучая деревья, их вышину, толщину и особенности развития их кроны, можно всегда заметить, что существует некоторое количество деревьев, кроны которых высоко возносятся над общим пологом леса, огромное большинство деревьев образует этот полог и, наконец, немало деревьев не достигают высоты общего полога и скрываются под ним. Среди последних есть такие, которые лишь немногим ниже общего полога, и, с другой стороны, встречаются и деревья совсем низкие, со слабо развитой кроной. Можно было бы думать, что это деревья разного возраста, но на самом деле это же наблюдается и в одновозрастном лесу.

Такое распределение деревьев в лесу хорошо известно лесоводам и ботаникам. Лесоводы делят все деревья леса на пять классов по их развитию. К первому классу принадлежат деревья, исключительно господствующие, образующие полог леса, к третьему классу принадлежат деревья, которые несколько ниже полога и с плохо развитыми кронами, — это кандидаты на угнетение, — и последние два класса составляют деревья заглушенные и вполне угнетенные. Причины такого различия в развитии деревьев одного возраста лежат исключительно в острой конкуренции из-за питания, извлекаемого из почвы (солей, в особенности, содержащих азот), из-за влаги и особенно из-за солнечного света, столь важного для жизни растений.

Действительно, если рассмотреть вырубку или какую-нибудь площадь, покрывающуюся молодыми всходами ели, то можно насчитать на одном гектаре сотни тысяч молодых деревцев, тогда как во взрослом, 100—150-летнем лесу никогда не найдется более нескольких сот деревьев на гектар. Уже из этого ясно, что сотни тысяч деревьев не выдержали конкуренции и погибли в борьбе за существование, заглушенные своими счастливыми собратьями. Пока деревца были малы и росли более или менее далеко одно от другого, места, влаги и света хватало им, но по мере того, как они подрастали, они начинали затенять друг друга, и случайно поднявшиеся выше отнимали свет у расположенных ниже. Вместе с тем и корневые системы их сталкивались, сплетались, и сильнее разросшиеся корни отнимали воду и питание у более слабых.

При дальнейшем росте смыкались и кроны деревьев, обогнавших в росте, и отнимали пространство и, главное, свет у ниже стоящих. В таком состязании за свет, питание и место слабейшие экземпляры деревьев скоро оказывались побежденными. Больше всего здесь влияло отставание в росте; те деревья, которые по каким-либо причинам начинали отставать в высоте, очень быстро покрывались кронами других, быстрее растущих, и переходили в класс угнетенных, а потом и совершенно чахли и гибли от недостатка питания, влаги и света.

Различная степень развития всходов уже в самом начале нередко определяет дальнейшую участь деревьев. Те, только что вышедшие из семян деревца, которым удалось развиться быстрее и обогнать товарищей, получают значительные преимущества в дальнейшем состязании. Неоднородность почвы, то более питательной, то тощей, также налагает свою печать на дерево и ускоряет или задерживает его рост. Лесоводы давно уже получили цифры, наглядно выражающие результаты этой борьбы за существование среди деревьев леса. Так, для елового леса, свободно растущего без всякого вмешательства человека, Г. Ф. Морозов приводит следующие данные относительно числа деревьев на гектаре.

Возраст (в годах)

Площадь поверхности на 1 дерево (в м 2 )

Данные обнаруживают, что наиболее острая борьба за существование и наибольшая гибель неудачливых деревьев происходит в течение 60 лет, когда разрастаются и смыкаются кроны деревьев; во второе шестидесятилетие число деревьев уменьшается всего на одну треть.

Столь резкая картина гибели в борьбе за существование обнаруживается у растений, конечно, прежде всего вследствие того, что они не могут покинуть места, не способны уйти от неблагоприятных условий, создаваемых конкуренцией, и отыскать условия более подходящие. Представители животного царства, за немногими исключениями (морские сидячие животные), обладают подвижностью и могут расселяться в поисках благоприятных условий жизни. Однако это преимущество не спасает их от борьбы за существование. Жизнь их всецело зависит от пищи, которая рассеяна в пространстве и должна быть отыскана и добыта ими. Количество пищи в том или ином районе обусловлено разными причинами и может совершенно не соответствовать потребностям того числа особей, которое появилось на свет, возможность же найти другие районы, более богатые пищей, полностью зависит от средств и способов передвижения, от существующих естественных препятствий, наконец, от расстояний, которые приходится преодолевать.

Вполне естественно, что при этих обстоятельствах борьба за существование у животных протекает в еще более сложных формах, чем у растений, и заметить ее труднее. О том, что она должна происходить, говорят уже те огромные размеры плодовитости, свойственные некоторым рыбам, о которых мы говорили выше. Правда, из миллионов мальков, вышедших из икры трески или луны-рыбы, значительная часть погибает от неблагоприятных внешних условий или поедается хищниками (что относится к области межвидовой борьбы за существование), но не подлежит сомнению, что некоторая часть их гибнет и вследствие недостатка пищи или даже просто пожирается своими более быстро развивающимися собратьями.

Внутривидовая борьба за существование обнаруживается также ясно при массовом размножении таких растительноядных животных, как мыши, суслики, саранча и другие полевые вредители. Их массовое размножение происходит обыкновенно из-за того, что вследствие каких-нибудь особенно благоприятных внешних условий потомство данного вида животных, народившееся за год, сохраняется в живых в большей степени, чем обыкновенно, и на следующий год или в том же году появляется в чрезвычайном множестве. В таком случае обычно поедается вся подходящая для данного вида пища в ближайших окрестностях и, под давлением голода, животные иногда собираются в огромные стаи и пускаются в путь в поисках пищи. Они при этом совершают значительные путешествия, захватывая и опустошая обширные районы, как это делает, например, саранча, являющаяся настоящим бедствием.

В конце концов, однако, недостаток пищи вызывает усиленную борьбу за существование, и развивающиеся от скопления и тесноты инфекционные заболевания уменьшают численность, животные гибнут массами, и мало-помалу, под влиянием всяких неблагоприятных условий, восстанавливается их прежняя нормальная численность.

Среди плотоядных животных внутривидовая борьба за существование менее наглядна, так как условия ее еще более сложны. Жизнь плотоядных, или хищников, зависит от нахождения добычи, часто очень разнообразной, а численность и распределение каждого вида, входящего в состав этой добычи, могут быть подвержены различным колебаниям в районе охоты хищника и стоят в зависимости от ряда других сложных и непостоянных условий. Учесть все возможности и шансы победы и поражения каждой особи, разумеется, немыслимо, но, в конечном счете, численность плотоядных животных, без сомнения, все же регулируется численностью их жертв и колебаниями количества последних, зависящими от многих условий.

При этом следует отметить, что плотоядные животные при недостатке пищи нередко нападают и на своих собратьев, особенно на более слабых, и уничтожают их. Так, известно, что в зоологических садах можно содержать в одной клетке лишь одинаково сильных и крупных сов, если же между ними окажется слабая, молодая или больная, они растерзают ее и съедят. При содержании в садках пойманных в море омаров рыбаки связывают им клешни, так как иначе они нападают на более слабых, недавно вылинявших собратьев и пожирают их. При недостатке пищи заглушается иногда и столь сильно развитый у животных инстинкт сохранения потомства. Так, самец рыбки-колюшки, строящий так тщательно гнездо для икры и заботливо охраняющий ее во время развития, нередко, по выходе мальков, набрасывается на них и пожирает. Желудки лягушек весной также бывают иногда битком набиты головастиками. Конечно, все подобные случае представляют собой исключение. Обычно инстинкт удерживает животных от прямого нападения на себе подобных и особенно на свое потомство.

Перейдем теперь к рассмотрению межвидовой борьбы за существование, т. е. борьбы, или конкуренции, между различными видами, населяющими; общий район и различающимися между собою более или менее значительно строением и образом жизни. В этой борьбе успех каждого живого существа полностью зависит от следующих условий: во-первых, от способности сопротивляться вредным влияниям внешней среды — холоду, жаре, сырости и т. п., во — вторых, от способности спасаться от преследований более крупных и более сильных врагов и, в-третьих, от способности добывания необходимой пищи. Кроме того важно, в какой степени эти способности могут оказаться выше и совершеннее таких же свойств других видов, живущих в том же районе и питающихся той же пищей.

Условия конкуренции и борьбы за существование очень различны и зависят от степени подвижности как самих организмов, так и их добычи. Если мы имеем перед собою организмы неподвижные, например, несколько видов различных конкурирующих между собой в определенном районе растений, то, как мы видели уже на примере деревьев в лесу, главными преимуществами, дающими победу в борьбе за существование, являются быстрота развития и роста, а также обилие и мощность основных органов питания — корней и листьев. Растение, которое сможет скорее развить свой стебель или ствол, шире распространить в земле свои корни, а над поверхностью земли выгнать самую обильную и мощную листву, перехватит у других растений, — своих соседей свет и питание и одержит над ними победу. Конечно, большую роль играет в этом случае приспособленность растения к данной почве. На неподходящей почве оно отстает в росте от своих конкурентов и заглушается ими. Не малое значение имеет и плодовитость, так как при большом количестве семян, разносимых ветром или распространяющихся другими способами, больше шансов найти подходящие условия и одержать верх над конкурентами.

Если конкурирующие существа сами подвижны, но жизнь их зависит от неподвижных организмов, рассеянных в окружающем пространстве, то условия борьбы за существование будут иными. Такой факт имеет место при конкуренции различных видов растительноядных животных. Успех того или иного конкурента в данном случае зависит прежде всего от случайного распределения пищи, т. е. растений, в том районе, где конкурент появился на свет, затем от быстроты его передвижения, так как она позволяет переселяться в новые районы, изобилующие пищей, а также спасает от преследований хищников. Играет некоторую роль, конечно, и совершенство размножения. Последнее покрывает потери, причиняемые хищниками. Сила и ловкость обычно не имеют большого значения для растительноядных животных. При отсутствии у них мощных орудий активной защиты они не могут в прямой борьбе отстоять свою жизнь, их чаще всего спасают ноги. Зато мы часто наблюдаем у них различные органы пассивной защиты: шипы, панцири, раковины, покровительственную окраску.

В борьбе за существование подвижных живых существ, которые питаются подвижной же добычей (таковы все хищники), успех основывается на наиболее сложной и трудно учитываемой конъюнктуре. Пища их рассеяна в пространстве, подвижна и нередко хорошо защищена пассивными и активными приспособлениями, так что требуется не только найти ее, но и настичь, и овладеть ею, иногда в борьбе, не лишенной опасности для самого нападающего. Ясно, что от хищников требуется не только быстрота движений, большая, чем у их добычи, но и наилучшее развитие органов чувств, а также ловкость, энергия и сила. Шансы в борьбе за существование имеет конкурент, обладающий этими качествами в большей степени, чем другие.

В условиях дикой, не затронутой человеком природы, борьба за существование между отдельными видами растений и животных хотя и представляет собой явление постоянное, редко проявляется в резко выраженных формах. Обычно мы находим в природе уже некоторое установившееся веками и тысячелетиями равновесие между отдельными видами, и убыль одних и увеличение численности других происходит в ограниченных пределах. Лишь при каких-либо резких изменениях внешних условий, — при перемене климата, осолонении или опреснении водоемов, при изменении свойств почвы, вследствие выщелачивания, выветривания и т. п., — наблюдается обострение борьбы за существование. Это происходит вследствие того, что для одних видов условия становятся более благоприятными, чем для других, и первые вытесняют соперников, менее приспособленных к новым условиям. В этих случаях мы можем иногда наблюдать полную перемену всего природного ландшафта: так, болота при высыхании могут заменяться лесом, а леса, при изменении климата, могут исчезать и уступать место надвигающейся степи, наконец, если степь заносится песком или осолоняется, она может превратиться на наших глазах в песчаную или солонцовую пустыню. При этом одни растения сменяются и вытесняются другими, — победителями в данных условиях в борьбе за существование.

Вслед за растениями меняется и животный мир, причем и в нем также обнаруживаются новые победители, вытесняющие побежденных.

В некоторых случаях мы встречаем среди животных проявление как бы более активной борьбы. Так, в Европе водятся в настоящее время два вида крыс: черная и серая, называемая также пасюком. Пасюк, как животное более сильное, крупное и ловкое, всюду вытесняет черную крысу. В настоящее время черная крыса стала уже редкостью и встречается в большом количестве только там, куда не успел еще проникнуть пасюк. Между тем, по литературным данным, раньше черная крыса господствовала в Европе, а пасюк не был известен (по этому поводу, впрочем, у специалистов теперь возникают некоторые сомнения). По сообщению Палласа, пасюк вторгся в Европу с востока в 1727 г., будто бы после землетрясения в прикаспийских странах. Наблюдалось, что большое количество серых крыс переплыло Волгу у Астрахани, а затем оттуда они стали расселяться к западу. В то же время, в 1732 г., пасюк был завезен на кораблях из Ост-Индии в Англию и оттуда начал расселяться по Европе с другого конца, в направлении к востоку. В восточной Пруссии он появился в 1750 г. и к 1780 г. расселился по всей Германии. В 1753 г., он впервые появляется в Париже и в 1809 г. стал известен в Швейцарии. В 1775 г. его завезли в Северную Америку, и там, не встречая конкуренции, он распространился довольно быстро.

Таким образом, есть основание предполагать, что эта крыса, пришедшая с востока, в очень короткий период завоевала Европу и Америку и при этом самым активным образом одержала верх над своей соперницей — черной крысой.

Известны такие примеры и среди некоторых беспозвоночных. Так, долгоногий волжский рак, распространённый ранее лишь в реках, впадающих в Каспийское, Черное и Азовское моря, после прорытия каналов, соединяющих южные реки с северными, переселился в реки бассейна Балтийского и Белого морей и, встретив здесь нашего северного широконогого рака, обладающего более короткими клешнями, стал постепенно вытеснять его, очевидно, вследствие большей приспособленности к ловле добычи и к защите при нападении. Местами в северных реках широконогий рак стал уже редкостью.

Особенно многочисленны примеры такого быстрого распространения в чужих странах животных, завезенных человеком издалека случайно или намеренно.

Эти примеры свидетельствуют в то же время о жестокой борьбе за существование, возникающей между пришельцами и представителями местной фауны, для которых они нередко являются опасными конкурентами. Так, европейский воробей, завезенный в Северную Америку, очень быстро распространившись там, совершенно вытеснил американского вьюрка. Всем известно также, каким, поистине, бедствием стали в Австралии завезенные туда кролики; пришлось затрачивать ежегодно огромные суммы на их истребление, и все же с ними не справились. Они явились, с другой стороны, очень опасными конкурентами для туземных растительноядных сумчатых.

Примеры такой борьбы за существование известны даже и среди низко организованных существ.

Так, в Аргентине, в Чили и в Австралии местные дождевые черви были совершенно вытеснены европейскими видами, случайно завезенными туда вместе с растениями.

Во всех подобных случаях вытеснение местных форм и их поражение в борьбе за существование происходит, конечно, потому, что заносятся в другую страну обыкновенно наиболее широко распространенные и, следовательно, наиболее выносливые и плодовитые виды. На своей новой родине они не встречают тех врагов, борьба с которыми препятствовала их чрезмерному размножению на прежней родине. Если они не встречают серьезных конкурентов, если условия среды для них приемлемы и пищи имеется достаточно, начинается их быстрое размножение и вытеснение местных животных.

Все примеры сильного размножения завезенных животных и растений достаточно убедительно показывают, как велико значение того естественного равновесия, которое устанавливается в определенной местности в результате многовековой борьбы за существование и конкуренции между туземными видами животных и растений. Очевидно, плодовитость живых существ и количество потомства, производимого ими в год, устанавливается в строгом соответствии как с внешними условиями среды, так и с потребностью пополнения той убыли, которая наносится естественными врагами и конкурентами. Она неизбежно зависит и от среднего количества пищи в данном районе обитания, В результате численность населения колеблется из года в год около некоторой средней, как колеблются около средних величин в обычных условиях и все перечисленные факторы. Появление же новых пришельцев, вторгающихся в данный район, нарушает резко установившееся равновесие и может создать крайне неблагоприятные условия для прежнего населения; уменьшить запасы его пищи, лишить его мест, удобных для жилья, или, если дело касается растений, отнять свет, влагу и питание.

Следовательно, мы видим, что в этом случае живые существа относятся к своему живому окружению совершенно так же, как к неживой окружающей среде: если окружающие каждый данный организм живые существа для него полезны, содействуют его благосостоянию, служат ему пищей или для каких-либо других целей, то они используются этим организмом, поскольку он приходит с ними в соприкосновение. Если, наоборот, они препятствуют его жизненным целям, отнимая у него средства к существованию, данный организм, по мере своих сил и возможностей, устраняет их, вступая с ними в борьбу или конкуренцию, одним словом, он относится к ним так, как к любому естественному препятствию.

Вообще говоря, живая среда является для каждого живого организма не более, как средой, с которой ему приходится считаться, независимо от того, состоит ли она из представителей других видов, из его собственных сородичей или даже из его собственного потомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник