Три способа устранения вибрации якоря реле переменного тока.

Краткие теоретические сведения

И Электромагнитные реле В системах автоматики и телемеханики одним из наиболее распространенных элементов является реле. Реле – это устройство, которое автоматически осуществляет скачкообразное изменение (переключение) выходного сигнала под воздействием управляющего сигнала, изменяющегося непрерывно в определенных пределах.

Электрическое реле является промежуточным элементом, который приводит в действие одну или несколько управляемых электрических цепей при воздействии на реле определенных электрических сигналов управляющей цепи.

Свойства реле характеризуются следующими основными параметрами:

1)мощностью срабатывания Рср (Вт) – минимальной электрической мощно-

стью, которая должна быть подведена к реле от управляющей цепи для его надежного срабатывания, т. е. приведения в действие управляемой цепи. Эта мощность определяется общими электрическими и конструкционными параметрами реле;

2) мощностью управления Ру (Вт) – максимальной величиной электрической

мощности в управляемой цепи, при которой контакты реле еще работают надежно.

Мощность управления определяется параметрами контактов реле, переключающих управляемую цепь. Выбор соответствующего типа реле производится на основании значений Рср и Ру, так как эти параметры постоянны для отдельных конструкций реле;

3) допустимой разрываемой мощностью Рр (Вт) – мощностью, разрываемой

контактами при определенном токе или напряжении без образования устойчивой электрической дуги при данном напряжении;

4) коэффициентом управления – величиной, характеризующей отношение управляемой мощности к мощности срабатывания реле: Ку=Ру/Рср≥1;

5) временем срабатывания tср (с) – интервалом времени от момента поступления сигнала из управляющей цепи до момента начала воздействия реле на управляемую цепь. Допустимая величина tср определяется необходимой быстротой передачи сигнала в управляемую цепь.

Существующие типы реле можно классифицировать по следующим основным признакам:

— по назначению: управления, защиты, сигнализации;

— принципу действия: электромеханические, электромагнитные нейтральные, электромагнитные поляризованные, магнитоэлектрические, электродинамические, индукционные, электротермические, электронные, фотоэлектронные и др.

— замеряемой величине: электрические (тока, напряжения, мощности, сопротивления, частоты, коэффициента мощности), механические (силы, давления, скорости, перемещения, уровня, объема и др.) тепловые (температуры, количества тепла), оптические (силы звука и др.), физических величин (времени, вязкости и др.).

— мощности управления: маломощные с мощностью управления Ру≤1Вт, средней мощности с Ру= 1–10 Вт, мощные с Ру > 10 Вт.

— времени срабатывания: безынерционные tcp≤000,1 с, быстродействующие tcp=0,001–0,05 с, замедленные tcp =0,15–1 с, реле времени tcp>l с.

Наиболее распространенной группой являются электромеханические реле, в которых изменение входной электрической величины вызывает механическое перемещение подвижной части реле (якоря), приводящее к замыканию или размыканию контактов реле.

Следует отметить, что к группе электромеханических относятся реле, в ос-

нове действия которых лежат физические принципы аналогичных по названиям электроизмерительных приборов. Разница состоит в том, что в электроизмерительных приборах подвижная часть (стрелка) перемещается плавно и в больших пределах в зависимости от величины тока или напряжения, а в реле якорь совершает небольшое и обычно скачкообразное перемещение при определенных значениях входной величины (тока или напряжения).

1.2Электромагнитные реле переменного тока

В тех случаях, когда основным источником энергии является сеть переменного тока, желательно применять реле, обмотки которых питаются переменным током. При подаче в обмотку реле переменного тока якорь будет притягиваться к сердечнику так же, как и при постоянном токе. При одинаковых конструктивных размерах реле и равных значениях максимальной индукции среднее значение электромагнитного усилия у реле переменного тока вдвое меньше, чем у реле постоянного тока.

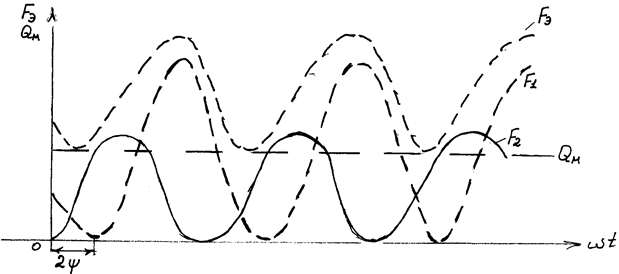

Электромагнитное усилие меняется (пульсирует) с удвоенной частотой 2ω, обращаясь в нуль дважды за период питающего напряжения. Следовательно, якорь реле может вибрировать, периодически оттягиваться от сердечника возвратной пружиной,

что вызывает дрожание якоря и, как следствие, износ оси якоря.

Реле переменного тока имеют худшие параметры, чем реле постоянного тока,

так как при одинаковых размерах имеют меньшее электромагнитное усилие и менее чувствительны. Кроме того, они сложнее и дороже, поскольку необходимо иметь

шихтованный магнитопровод (набранный из отдельных листов, а также применять специальные меры для устранения вибрации якоря – явление, которое нежелательно, так как может привести к обгоранию контактов, прерыванию электрической цепи и др. поэтому для ослабления вибрации принимают специальные конструктивные меры.

Три способа устранения вибрации якоря реле переменного тока.

1. Применение утяжеленного якоря

Утяжеленный якорь благодаря большой инерции не может вибрировать с удвоенной частотой (2ω), т. е. он не успевает отходить от сердечника в те моменты времени, когда ток в обмотке реле переходит через нуль. Вибрация якоря в этом случае уменьшается. Однако применение утяжеленного якоря вызывает увеличение его размеров, что приводит к уменьшению чувствительности реле. Кроме того, габариты, вес и стоимость реле увеличивается. Этот способ находит применение в том случае, если исполнительный механизм, связанный с якорем реле, обладает большой инерцией.

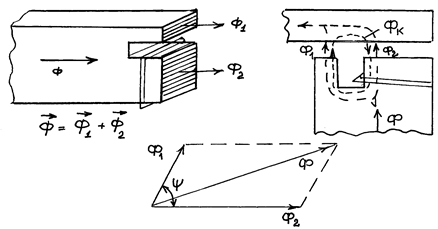

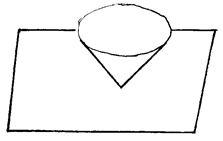

2. Применение двухфазного реле

Двухфазное реле переменного тока (рисунок 2) имеет две обмотки, расположенные на двух сердечниках ЭМ1 и ЭМ2, имеющих общий якорь. Обмотки реле соединены параллельно относительно друг друга. В цепь одной из обмоток включен конденсатор С, благодаря чему токи в обмотках реле оказываются сдвинутыми по фазе на угол π/2. Так как токи в обмотках проходят через нуль в разные моменты времени, то результирующее тяговое усилие, действующее на якорь, никогда не обращается в нуль и имеет постоянное значение, т. е. не содержит переменной составляющей (при

сдвиге токов в обмотках двух электромагнитов на угол π/2).

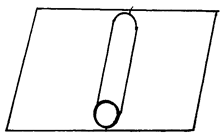

3. Применение короткозамкнутого витка (экрана)

Короткозамкнутый виток, охватывающий часть конца сердечника (расщепленный сердечник), является более эффективным способом.

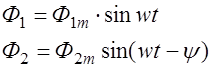

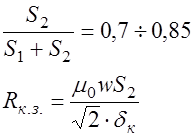

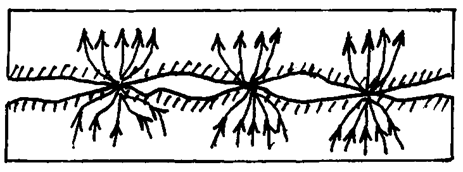

На рисунке 3 изображена схема реле переменного тока с короткозамкнутым витком. Конец сердечника, обращенный к якорю, расщеплен (пропилен) на две части, на одну из которых надета короткозамкнутая обмотка – экран Э (один или несколько витков).

Магнитопровод выполнен из отдельных листов для уменьшения потерь.

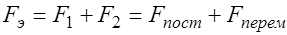

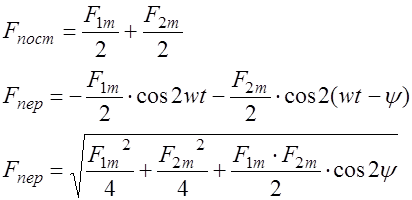

Принцип работы реле заключается в следующем. Переменный магнитный поток Фосн основной обмотки ωосн, проходя через разрезанную часть сердечника, делится на две части. Часть потока Ф2 проходит через экранированную половину полюса сечением Sδ2, в которой размещается короткозамкнутая обмотка, а другая часть потока Ф1 проходит через неэкранированную половину полюса сечением Sδ1. Поток Ф2 наводит в короткозамкнутом витке эдс(екз), которая создает ток iкз. При этом воз-

никает еще один магнитный поток Фкз, который воздействует на магнитный поток Ф2 и вызывает отставание этого потока по фазе относительно потока Ф1 на угол φ=60–80 0С. Благодаря этому результирующее тяговое усилие Fэ никогда не доходит до нуля, так как оба потока проходят через нуль в разные моменты времени.

Контрольные вопросы

2.1 Привести схему включения реле.

2.2 Параметры, характеризующие основные свойства реле.

2.3 Классификация реле по основным признакам.

2.4 Электромагнитные реле переменного тока, общие сведения.

2.5 Двухфазное реле переменного тока, описание и схема.

2.6 Реле переменного тока с короткозамкнутым витком, описание и схема.

Оформление отчёта

3.1 Номер, тема, цель работы.

3.2 Ответы на контрольные вопросы (приложить все необходимые рисунки,

Источник

Способ устранения вибрации в реле переменного тока .

Рассмотрим три способа устранения вибрации якоря реле переменного тока.

1. Применение утяжеленного якоря

Утяжеленный якорь благодаря большой инерции не может вибрировать с удвоенной частотой (2ω), т. е. он не успевает отходить от сердечника в те моменты времени, когда ток в обмотке реле переходит через нуль. Вибрация якоря в этом случае уменьшается. Однако применение утяжеленного якоря вызывает увеличение его размеров, что приводит к уменьшению чувствительности реле. Кроме того, габариты, вес и стоимость реле увеличивается. Этот способ находит применение в том случае, если исполнительный механизм, связанный с якорем реле, обладает большой инерцией.

2. Применение двухфазного реле

Двухфазное реле переменного тока (рис. 4.5) имеет две обмотки, расположенные на двух сердечниках ЭМ1 и ЭМ2, имеющих общий якорь. Обмотки реле соединены параллельно относительно друг друга. В цепь одной из обмоток включен конденсатор С, благодаря чему токи в обмотках реле оказываются сдвинутыми по фазе на угол π/2. так как токи в обмотках проходят через нуль в разные моменты времени, то результирующее тяговое усилие, действующее на якорь, никогда не обращается в нуль и имеет постоянное значение, т. е. не содержит переменной составляющей (при сдвиге токов в обмотках двух электромагнитов на угол π/2).

3. Применение короткозамкнутого витка (экрана)

Короткозамкнутый виток, охватывающий часть конца сердечника (расщепленный сердечник), является более эффективным способом.

Принцип действия теплового реле. Время-токовая характеристика

Тепловые реле — это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки.

Источник

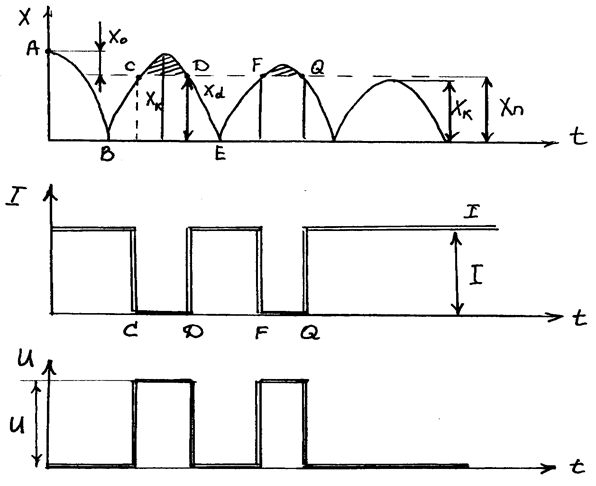

СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИИ ЯКОРЯ

1. Включение электромагнита на выпрямленное напряжение.

2. На стадии изготовления используют короткозамкнутый виток.

В сердечнике электромагнита делается прорезь и около 80% сечения охватывается короткозамкнутым витком, выполненным из материала с высокой электропроводностью.

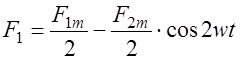

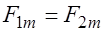

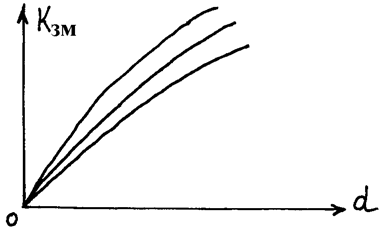

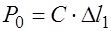

Магнитный поток делится на 2 составляющие

Зона, не охваченная короткозамкнутым витком:

Зона, которая охвачена короткозамкнутым витком:

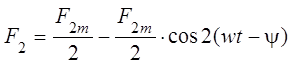

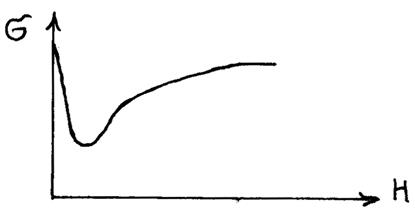

В результате получим зависимости тягового усилия во времени

Из графика видно, что тяговое усилие больше механического. Таким образом, вибрация якоря отсутствует.

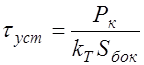

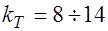

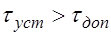

Рассмотрим условия, при которых полностью отсутствует вибрация.

2)

Реально

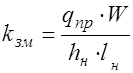

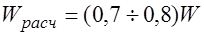

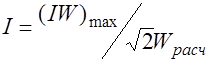

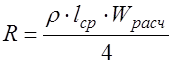

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ К.З. ВИТКА

—

—

—

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАТУШКАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ

1. Надежное включение электромагнита в наихудших условиях, т.е. при пониженном напряжении и повышенной температуре.

2. Температура не должна превышать допустимую для данного класса изоляции при повышенном напряжении.

3. Минимальные габариты и экономичная технология в изготовлении.

4. Механическая прочность.

5. Влагостойкость, в некоторых случаях кислото и маслостойкость.

Конструктивно катушки делятся на: каркасные, бескаркасные, бандажированные, бескаркасные с намоткой на сердечник.

По способу включения: катушки тока (мало витков провода большого сечения), катушки напряжения (много витков провода малого сечения).

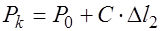

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ КАТУШЕК:

—

— требуемое значение М.Д.С.;

— допустимое отклонение напряжения;

— режим работы (продолжительный, кратковременный…);

— окружающая среда и ее предельная температура (воздух 40 0 , масло 60 0 )

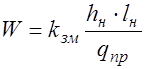

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСЧЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ:

— число витков (

— сечение провода (

— диаметр провода (

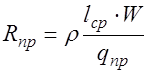

— сопротивление катушки (

— индуктивность катушки (

— потребляемая мощность (

— превышение температуры катушки над температурой окружающей среды (

РАССМОТРИМ РАСЧЕТ КАТУШКИ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА “—” ТОКА

Дано:

-30%

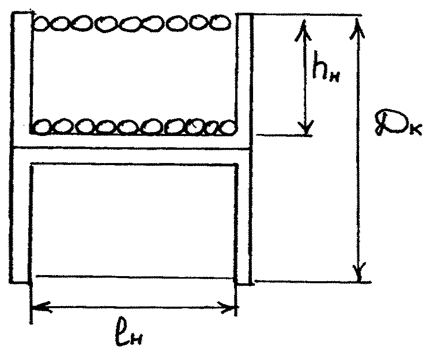

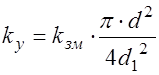

Коэффициент заполнения обмоточного пространства медью:

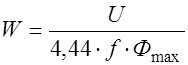

РАСЧЕТ КАТУШКИ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Дано:

Ток катушки

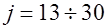

Задаемся плотностью тока:

Проверка уравнения (*) — 10%, если больше 10% делаем перерасчет.

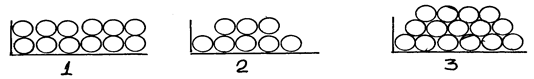

СПОСОБЫ УКЛАДКИ (НАМОТКИ) ПРОВОДОВ

Существует три способа намотки:

1 – рядовая

2 – шахматная

3 – дикая

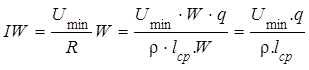

На практике по диаметру и марке провода находим

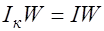

Число витков

После этого определяем ток в катушке

Сравниваем с заданной М.Д.С.

если отличие >10% производим перерасчет (изменяя

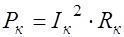

Определяем мощность, выделяемую в катушке:

По формуле Ньютона установившееся превышение температуры:

Для катушек такого типа

Полученное значение температуры сравнивается с допустимым для данного провода. Если

Будем смотреть, при каком ПВ или

Электрический контакт – это место перехода тока из одной контакт детали (токоведущей детали, осуществляющей контакт) в другую. (Слово контакт происходит от латинского слова contactus – прикосновение).

Контакты бывают – 1) неразъемные (болтовое соединение двух шин)

2) скользящие (реостат, ЛАТР)

По форме контакты различают на следующие группы:

1) ТОЧЕЧНЫЕ – т.е. контакт происходит в одной точке. При точечном контакте контактные нажатия небольшие и для уменьшения сопротивления контактов применяют драгоценные металлы, не образующие окиси.

2) ЛИНЕЙНЫЕ – условное контактирование происходит по линии. В этом случае можно создать большую степень нажатия. Эти контакты выполняются так, что цилиндр во время контактирования перемещается по плоскости и окислы стираются. Для этих контактов применяют медь.

3) ПОВЕРХНОСТНЫЕ – контактирование между двумя поверхностями. Применяются при больших токах, создается высокая степень нажатия, благодаря чему в некоторых местах поверхность очищается от окислов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНТАКТОВ

На малые токи контакты выполняются в основном точечными.

Контакты, рассчитанные на средние и большие токи, делятся на следующие группы.

1. – РЫЧАЖНЫЕ – в них применяется проскальзывание подвижного контакта по неподвижному для стирания окислов, в качестве материала контактов применяется медь.

2. МОСТИКОВЫЕ – контакт осуществляется в точке сфера-сфера. Применяется для прямоходовых магнитных систем. В качестве материала используется серебро и его сплавы.

3. ВРУБНЫЕ – применяются в низковольтной аппаратуре (рубильники, предохранители). Материал – медь.

4. РОЛИКОВЫЕ – предназначены для токосъема.

5. ТОРЦЕВЫЕ – контактирование по плоскости, контакт имеет большое переходное сопротивление и используется преимущественно как дугогаситель.

6. КОНТАКТЫ С ПЛОСКИМИ КОНСОЛЬНЫМИ ПРУЖИНАМИ – слаботочная аппаратура, контакт в точке сфера-сфера, материал серебро и его сплавы.

7. ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТАКТ – содержащий главные контакты и дугогасительные контакты (большие токи – при включении замыкаются вначале дугогасящие, а потом главные, а при отключении наоборот).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1. РАСТВОР – наименьшее расстояние между полностью разомкнутыми контактами. Его величина определяется условиями гашения дуги, родом и величиной тока.

2. ПРОВАЛ – расстояние, которое проходит до полной остановки подвижный контакт после первого соприкосновения с неподвижным, если неподвижный убрать. Провал дает возможность скомпенсировать износ контактов, поэтому чем больше провал, тем больше срок службы контактов, но это требует и более мощную магнитную систему.

3. КОНТАКТНОЕ НАЖАТИЕ – это сила, сжимающая контакты деталей в месте их соприкосновения. Различают начальное контактное нажатие в момент первого соприкосновения контактов, т.е. когда провал равен 0.

С – жесткость контактной пружины;

Конечное контактное сжатие при полностью выбранном провале

ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ

Существование переходного сопротивления контактов (ПСК) связано с:

— наличием окисных пленок на поверхности контактов;

— при соприкосновении контактов контактирование происходит не по поверхности, а в некоторых отдельных точках.

КАРТИНА ПРОТЕКАНИЯ ТОКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ

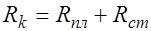

Суммарное сопротивление контактов:

Rпл – сопротивление плёнок;

Rст – сопротивление стягивания.

Для слаботочных контактов наибольшее влияние оказывает первая составляющая —

ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ:

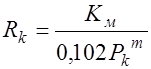

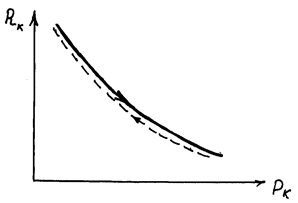

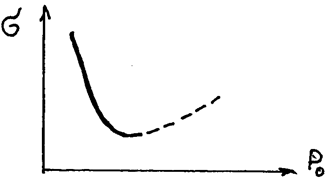

1. Величины контактного нажатия:

| С ростом контактного нажатия уменьшается контактное переходное сопротивление, т.к. увеличиваются контактные площадки. При уменьшении контактного нажатия кривая проходит ниже за счет деформации материала контакта. |

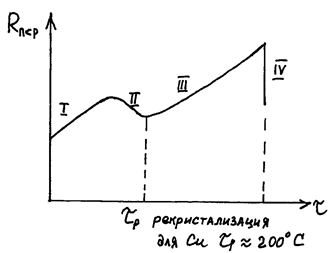

2. От температуры:

| I – нарастание переходного сопротивления (ПС) до температуры, при которой происходит размягчение контактов; II – уменьшение ПС при  рекристаллизации (происходит размягчение контактов и их смятие); III – при дальнейшем повышении температуры ПС возрастает до температуры плавления материала; IV – на этом участке при температуре плавления контакты свариваются и рекристаллизации (происходит размягчение контактов и их смятие); III – при дальнейшем повышении температуры ПС возрастает до температуры плавления материала; IV – на этом участке при температуре плавления контакты свариваются и  практически падает до 0 (tпл для меди примерно равна 1100 °С). практически падает до 0 (tпл для меди примерно равна 1100 °С). |

3. От состояния поверхности контактов

Шлифовка контактной поверхности увеличивает ПС. Контакты сильноточных аппаратов должны зачищаться только крупнозернистыми напильниками, но не наждачной шкуркой. При шлифовке бугорки на поверхности становятся более пологими и смятие их затрудняется.

4. От материала контактов

У меди ПС с течением времени увеличивается в 1000 раз в отключенном состоянии и в сотни раз во включенном. Поэтому для медных контактов, находящихся длительное время во включенном состоянии, необходимо через каждые 8 часов отключать контакты и пару раз включить их под нагрузкой. При этом сжигаются (дуга) окислы и ПС уменьшается. Окислы серебра имеют практически такое же сопротивление как и серебро, поэтому с течением времени это сопротивление не изменяется.

ИЗНОС КОНТАКТОВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ

При размыкании контактов количество площадок контактирования уменьшается и, наконец, остается одна площадка, которая под действием тока разогревается, металл в этом месте расплавляется и возникает жидкометаллический мостик, который впоследствии рвется. Вследствие чего возникает либо электрическая искра, либо электрическая дуга. Все определяется порогом дугообразования

ИЗНОС КОНТАКТОВ ПРИ МАЛЫХ ТОКАХ

Если

1. износ, связанный с образованием окисных пленок или коррозия;

2. износ, связанный с переносом материала контактов с одного на другой и в окружающую среду под действием электрического поля. Он называется эрозией контакта.

Износ контактов при малых токах определяется по формуле:

gи – коэффициент, характеризующий материал контакта;

q – количество электричества.

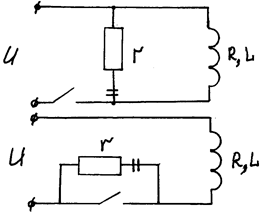

Износ контактов при малых токах появляется из-за наличия цепи с индуктивностью. При резком снижении тока появляется разность потенциалов, обусловленная ЭДС самоиндукции, из-за этого возникает искровой разряд. Для уменьшения износа под действием искрового разряда применяют искрогасительные цепочки.

| r£[(300/U)-1]*R r£(300/U)*R |

В этом случае при размыкании часть энергии цепи уходит на заряд конденсатора. Длительность искрового разряда существенно сокращается.

ИЗНОС КОНТАКТОВ ПРИ БОЛЬШИХ ТОКАХ

Возникает, если

1) От количества размыканий контактов (линейная зависимость от числа размыканий)

2) От напряженности магнитного поля (с увеличением

При малых

При увеличении

При дальнейшем нарастании магнитного поля часть материала контактов выбрасывается этим полем за пределы межконтактного промежутка и износ увеличивается. При еще большем увеличении поля уже весь материал из расплавленного перешейка выбрасывается за пределы контактного промежутка и износ стабилизируется (мы отмечали , что на расходящихся контактах появляется перешеек из расплавленного металла).

3) От напряжения. При наличии магнитного поля дуга покидает межконтактный промежуток уже при зазоре 1. 2 мм, поэтому износ от

4) От тока (зависимость линейная). Чем больше ток, тем больше износ контактов.

5) От скорости расхождения контактов. При наличии поля износ от скорости практически не зависит. При отсутствии поля зависимость обратная, т.е. чем больше скорость расхождения, тем износ меньше.

ИЗНОС КОНТАКТОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

Износ контактов при включении имеет дуговой характер и существует за счет дребезга контактов.

Пусть контакты соприкоснулись в т. А, появился ток в цепи. Под действием силы натяжения контактной пружины контакты продолжают двигаться навстречу друг другу. В т. В движение заканчивается и под действием упругих сил начинается обратный ход контактов. В т. С контакты размыкаются. В т. Д они снова замыкаются под действием контактной пружины и т.д. В промежутке СД появляется электрическая дуга, т.е. условия появления электрической дуги

Через 2-3 периода это условие не выполняется и дребезг контактов прекращается.

Износ контактов при включении зависит от:

— предварительной деформации контактной пружины или начального контактного нажатия

| с   уменьшается до некоторых пор. При дальнейшем нарастании уменьшается до некоторых пор. При дальнейшем нарастании  возможен отброс контактов и появления дуги, возможен отброс контактов и появления дуги,  износ износ  . . |

— жесткости контактной пружины

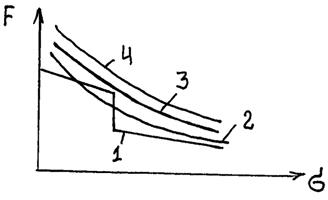

— соотношения тяговой и механической характеристик

| 11 – механическая характеристика; 22,3,4 – тяговые характеристики. |

При недостаточном тяговом усилии (кривая 2) будет происходить остановка подвижной системы в момент соприкосновения контактов (двухтактное включение), что также приведет к повышению износа.

Для обеспечения минимального износа тяговая характеристика должна обеспечивать четкое включение аппарата и не иметь чрезмерных запасов (кривая 3).

1. высокая электро- и теплопроводность;

2. высокая коррозионная стойкость;

3. стойкость к образованию окисных пленок с высоким удельным сопротивлением;

4. высокая твердость для исключения механического износа при частых коммутациях;

5. малая твердость для уменьшения силы контактного нажатия;

6. высокая дугостойкость (

7. простота обработки и низкая стоимость.

1. высокая электро- и теплопроводность;

2. высокие значения порогов дугообразования;

3. относительно малая стоимость.

Недостаток: — наличие окисных пленок с высоким удельным сопротивлением.

Область применения: шины, контакты аппаратов, рассчитанные на сильно высокие токи.

1. высокая проводимость;

2. малое удельное сопротивление.

2. высокая стоимость.

Область применения: контакты, накладки главных контактов 2 х ступенчатых контактных систем.

1. легкий в обработке;

Недостаток: неудаляемость окисной пленки с высоким удельным сопротивлением.

Область применения: шины, провода.

Достоинства: что и у серебра.

1. малая дугостойкость;

2. высокая стоимость.

1. высокая дугостойкость и твердость;

2. стойкость против эрозии и сваривания.

1. высокое удельное сопротивление;

2. образо вание сульфидных и окисных пленок.

Область применения – в качестве дугогасительных контактов.

Результат спекания порошка вольфрама, серебра, меди, никеля. В результате полученный материал обладает всеми положительными качествами перечисленных компонентов.

Дата добавления: 2015-12-16 ; просмотров: 1674 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник