- Способы борьбы с весенними заморозками

- Борьба с весенними заморозками

- 6 советов как защитить сад от заморозков

- 1. Укрытие лутрасилом или любым другим нетканным укрывным материалом теплолюбивых культур для защиты от заморозков в мае-июне

- 2. Полив сада и огорода, как метод защиты сада от весенних заморозков

- 3. Опрыскивание или дождевание сада

- 4. Внекорневые подкормки для снижения последствий от поздевесенних заморозков

- 5. Дымление сада

- 6. Применение современных химических препаратов — криопротекторов для защиты сада от заморозков

Способы борьбы с весенними заморозками

Борьба с весенними заморозками

Защита плодовых и ягодных растений от заморозков является важным мероприятием в борьбе за высокий урожай.

Заморозками называют падение температуры ниже 0°С, когда среднесуточная температура воздуха выше 0°С. По происхождению заморозки бывают двух типов.

Заморозки первого типа обусловлены вторжением холодного полярного воздуха из северных областей. Холод захватывает обширные территории и держится сравнительно долго. Управление гидрометеорологической службы СССР обычно предупреждает о приближении таких волн холода.

Заморозки второго типа, особенно опасные, представляют собой местные ночные охлаждения, иногда на небольших площадях. Земля в течение дня обогревается главным образом за счет коротковолновых лучей солнца. Воздушная атмосфера имеет свойство пропускать через себя подобные лучи почти целиком и они не повышают температуру воздуха. Температура же воздуха днем повышается за счет потери тепла землей; происходит обогревание сначала нижних слоев, а затем более верхних благодаря теплопроводности воздуха и конвекции (поднятие более легкого воздуха вверх вертикально).

Ночью земля тепла не получает, а излучение идет, особенно при увеличении прозрачности атмосферы и тихой погоде. Холодный воздух при отсутствии ветра располагается ниже, чаще всего поэтому бывают заморозки на поверхности почвы. Вероятность возникновения такого заморозка усиливается при ясном безоблачном небе, а также возрастает в случае сухости воздуха.

Существует ряд факторов, уменьшающих потерю тепла землей. При определенной температуре, особенно ниже 0°С, находящиеся в воздухе водяные пары могут выпадать в виде росы, инея или тумана. При конденсации водяных паров выделяется теплота. Благодаря этому воздух подогревается и падение температуры задерживается, что предохраняет цветки от гибели.

Охлажденный воздух, как известно, становится тяжелее и при отсутствии ветра течет, подобно жидкости, в низкие места, долины, пониженные участки сада, где застаивается и повреждает цветки на всем дереве или часто до той высоты, до какой он поднялся. Поэтому ветер или расположение сада на склоне являются положительными факторами, уменьшающими опасность гибели цветков от заморозков.

Способы повышения устойчивости деревьев к заморозкам могут быть косвенными, или профилактическими, и прямыми. К первой группе относятся надлежащий выбор рельефа местности и почвы, а также соответствующих пород и сортов для различных участков сада, хорошее питание и уход за деревьями, ко второй группе — окуривание, или дымление, обогрев, создание туманных завес и дождевание.

Чем раньше зацветут деревья той или иной породы или сорта, тем сильнее опасность гибели цветков от заморозков. Поэтому косточковые, а из них особенно миндаль, абрикос и персик, больше повреждаются заморозками, чем семечковые.

Плодовые деревья часто начинают цвести слишком рано. Поэтому в пониженных местах, особенно на дне узких долин, следует избегать посадки косточковых, а помещать их выше, лучше на склонах.

Попытки задержать цветение путем отаптывания снега под кронами деревьев, тем более с добавлением сверху навоза, не только мало эффективны, но и могут оказаться вредными. Весной деревья развиваются под влиянием тепла воздуха, а не тепла почвы, но к тому времени, когда заметно разовьются листья, в развитии дерева должна принять участие корневая система. Этому как раз и может помешать низкая температура почвы, искусственно вызываемая утаптыванием снега, то есть замедлением его таяния. Побелка стволов и опрыскивание известью всего дерева дают незначительный эффект.

Умеренное осеннее и позднезимнее, а иногда и весеннее, до цветения, орошение садов во всех случаях будет полезным агротехническим мероприятием в плодовых насаждениях.

Окуривание, или дымление. Основным способом борьбы с заморозками многие годы считалось окуривание садов. При окуривании на всей площади плодовых насаждений создают завесу из дыма и пара, которая, будучи плохим проводником тепла, препятствует в ночное и утреннее время потере землей тепла, благодаря чему уменьшается охлаждение нижних слоев воздуха. Чем больший район охвачен окуриванием, тем эффективнее это мероприятие. Например, в Крыму густая пелена дыма может охватывать долины на протяжении нескольких десятков километров. В Швейцарии удавалось покрывать пеленой дыма целые округа (Кобель, 1957).

Густота дымовой завесы зависит главным образом от качества сжигаемого материала, распределения его по саду, количества куч и от умелого руководства этой работой. На всей площади плодоносящих садов следует до цветения разложить кучи из разного материала, например навоза, сырой соломы или сена, листвы, ботвы картофеля, мелкого хвороста, опилок и т. п. Важно, чтобы этот материал давал много густого дыма и пара.

Дымовые кучи должны быть шириной до 1,5 м и высотой до 80 см. Вниз кладут более сухие и легковоспламеняющиеся материалы, а сверху влажные, тлеющие и дающие больше дыма. Кучи прикрывают землей слоем 2 — 3 см. Это способствует лучшему дымлению.

Массовое окуривание всегда надо проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца, чтобы обогревание сада теплом солнца шло медленнее. Это очень важно для сохранения пестиков цветка, так как при резкой смене температуры последствия заморозка бывают особенно губительными.

Окуривание повышает температуру воздуха в саду не более чем на 0,5 — 1°С. По наблюдениям швейцарских плодоводов, дымлением на обширной площади можно повысить температуру воздуха на 2°С.

Создание дымовых завес. По данным Главной агрофизической обсер-ватории им. Воейкова, безвредными для растений дымообразователями являются хлористый аммоний, нафталин и некоторые минеральные масла. Их применяют в виде так называемых дымовых шашек. Они могут долго храниться без порчи, удобны и легки для быстрого применения там, где дымовых куч мало или они перестали дымиться.

Джорджетти (Италия) рекомендовал безвредное для людей, животных и растений химическое средство для получения туманной завесы: сернокислый аммоний, образующийся при соединении 50 кг жидкого сернокислого ангидрида и 25 кг жидкого аммония; этого количества достаточно для обработки 25 — 30 га сада. При отсутствии ветра дымовая завеса сохраняется 2 — 3 ч.

Обогрев грелками. Для борьбы с заморозками используют небольшие отопительные печки, горелки, в которых сжигают брикеты, бурый уголь, каменный уголь или дешевые горючие масла. На 50 м2 плодового сада должна приходиться одна печка. На гектар сада требуется около 200 печек. Начинают обогрев при 0,5°С. При таком способе обогрева температура воздуха поднимается на 3 — 4°С.

Недавно начали широко испытывать новый способ, разработанный учеными нескольких университетов США. Для борьбы с заморозками используют термосвечи высотой 25 см, диаметром 20 см, массой 6,4 кг, наполненные твердым углеводородом и нефтью. Продолжительность горения до 10 ч. Они эффективнее, чем обычные горелки, и обеспечивают повышение температуры воздуха на 1,1 — 5,5°С.

Борьба с заморозками при помощи горелок требует больших затрат, поэтому топливо в них сжигают только при большой вероятности наступления заморозков.

Защита от мороза дождеванием. Дождевание плодовых и ягодных культур против заморозков и мороза в последнее десятилетие получило широкое распространение в ряде зарубежных стран. Многие плодоводы считают, что это единственный надежный способ защиты садов от заморозков.

На участке прокладывают трубопроводы и устанавливают дождевальные аппараты на таком расстоянии один от другого, чтобы водой покрывались все растения одновременно. Дождевание должно быть непрерывным с подачей воды от 2 до 3 л/ч на 1 м 2 земли. Воду надо подавать сверху в капельной форме, нераспыленной, чтобы частицы ее не замерзали в воздухе. Перерывы в дождевании более 1 мин приводят к тяжелым повреждениям листьев и цветков.

Роджер (США) в 1957 г. поставил опыты по дождеванию с целью борьбы с заморозками на яблоне двух сортов и получил положительный эффект в тех случаях, когда интенсивность дождевания превышала 2,5 м 3 /ч. Минимальная температура воздуха на уровне растения была — 3,5°С. Нагрузка льда на ветках не вызывала никаких повреждений. Дождевание повторялось с промежутками 1 — 2 мин.

Установлена закономерность: если скорость ветра 0,8 км/ч, то при интенсивности дождевания 3,5 м 3 /ч растения можно защищать от мороза — 8,9°С, если 1,6 м 3 /ч — только от мороза — 6,1°, если 1,2 м 3 /ч, то от мороза — 4,5°С. Приведенные данные показывают, что при морозе с ветром интенсивность дождевания должна быть более высокой, чем при морозе, вызванном радиацией.

Исследования, проведенные в Молдавии, показали, что заморозки до — 8°С могут не повреждать садов, если в ночь с ожидающимися заморозками провести тщательное опрыскивание деревьев и почвы водой. При снижении температуры воздуха опрыскивание повторяют. Расход воды 3 — 12 м 3 /га.

В Калифорнии для борьбы с заморозками применяют дождевание, размещая дождевальные установки выше крон деревьев. Дождевание начинают при температуре — 0,5°С. Образовавшаяся на ветвях корочка льда препятствует дальнейшему охлаждению тканей. При наступлении потепления дождевание продолжают до тех пор, пока не исчезнет слой льда на ветках деревьев.

Дождевание изучали в Англии (Роджерс, Модлибовская, 1950, 1962) на яблоне сортов Оранжевый Кокса и Джемс Грив, возраст 7 лет, расстояние между деревьями 4,5 — 5 м. Вода в пульверизаторы, расположенные выше деревьев, подавалась автоматически при понижении температуры воздуха ниже 0°С по команде термостата. При беспрерывном опрыскивании во время заморозков температура внутри бутона и завязей не опускалась ниже 0°С. На опытных участках повреждений цветков и завязей яблони при нормальной подаче воды не было, а в контроле погибло 90% цветков и завязей.

Оптимальные параметры аппаратов, применяемых на противозаморозковых системах за рубежом: диаметр сопла 4 — 5 мм; рабочий напор 40 — 60 мм водного столба; расход воды 0,3 — 0,5 л/с, диаметр капель 1 — 2 мм, скорость вращения дождевального аппарата 1 — 2 об/мин, расстояние между дождевальными аппаратами 18 — 24 м. Дождевание начинают при понижении температуры до 0,5 — 1°С в безветренную погоду и 1 — 2°С в ветреную погоду. Заканчивают полив, когда растения очистятся от льда.

Другие способы борьбы с заморозками. В США применяют в саду пропеллеры и ветровые машины, которые создают движение воздуха, что уменьшает действие заморозков. Недавно стали разрабатывать метод борьбы с заморозками путем создания искусственного снега, применения для дождевания не капель воды, а водной пыли, которая превращается в снег.

Борьба с градом. В СССР во многих районах плодоводства нередко плодовые и ягодные культуры подвергаются градобитию. Степень ущерба от града зависит от интенсивности, продолжительности и размера отдельных градин, а также от того, сопровождается ли он бурей. Особенно вреден град в период роста плодов и затем при их созревании. Град более вреден для яблони и груши и менее вреден для вишни и черешни.

На метеорологической конференции, посвященной вопросам борьбы с градом, проходившей в Швейцарии в 1966 г., отмечалось, что основным методом борьбы с градом является создание масс облаков самолетом при помощи кристаллов йодистого серебра. Однако данный метод только изучается.

Ю. X. Нурзаков (1972) сообщает, что в 1971 г. на Северном Кавказе из орудий выпускали безосколочные, безопасные для населения снаряды. Их химические вещества вызывали кристаллизацию крупных капель, ликвидируя условия для образования града. Опасные очаги градообразующих облаков обнаруживали специальными радиолокаторами. Таким путем были защищены сельскохозяйственные культуры на 1107 га.

В 1976 г., несмотря на интенсивность градового процесса, весь урожай в ряде районов Краснодарского края на площади 6567 га был сохранен путем «обстрела» облаков, а на незащищенной площади 351 га он погиб или частично был поврежден. Возможность градобития на защищенной территории сокращается в 6,6 раза, что подтверждает эффективность артиллерийского метода, являющегося составной частью комплекса механизации сельского хозяйства в градоопасных районах.

Имеются рекомендации борьбы с градом путем устройства металлических сетей поверх растений. Это хотя и дорогое мероприятие, но оно может быть оправдано на цитрусовых культурах, в маточных питомниках и т. п.

Источник

6 советов как защитить сад от заморозков

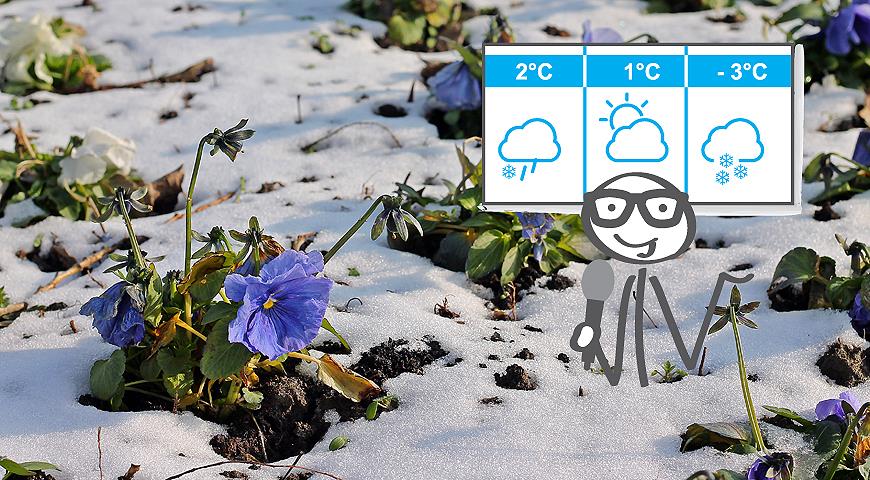

В этом году зима и весна постоянно удивляют нас погодой: солнышко, температура от +5 до +15 градусов днем и до -8 ночью. Но что делать в случае заморозков, которые еще вполне возможны не только в апреле, но даже в конце мая — в начале июня? А все уже активно цветет, и все теплолюбивые культуры, в том числе и виноград, начинают просыпаться?

1. Укрытие лутрасилом или любым другим нетканным укрывным материалом теплолюбивых культур для защиты от заморозков в мае-июне

Так как погода в этом году не совсем стандартная и темпертура бьет все рекорды, то дачники давно уже убрали со своих участков весь укрывной материал. Но не спешите и не убирайте его слишком далеко. В случае опасности поздневесенних заморозков укройте им в один слой теплолюбивые георгины, кабачки, патиссоны, огурцы, тыквы и томаты.

Очень удобны в применении готовые конусы для укрытия хвойных, ими можно украть уже изрядно подросшие теплолюбивые растения.

2. Полив сада и огорода, как метод защиты сада от весенних заморозков

Вечерний полив накануне — один из самых простых способов защиты участка от заморозков до -5. -6 °С. При этом в конце мая температура редко понижается ниже -1. -3 °С.

Так что берем шланг в руки или ведра и обильно поливаем сад: по 5 ведер под взрослые виноградные лозы и кусты смородины и малины, по 5-7 ведер — под взрослые яблони и груши, по 2 литра под георгины.

3. Опрыскивание или дождевание сада

При понижении температуры до -5. -6 °С в саду и на огороде полезно мелко распылить воду. Накануне вечером в ночь, когда обещают резкое понижение температры, из шланга с мелким распылителем опрыскайте кроны плодовых деревьев (яблонь, вишен, груш, слив, абрикосов) и кустарников (малина, гортензия, смородина), так чтобы капельки воды обильно покрыли все листочки.

Водяные капельки, попавшие на листья, в случае резкого снижения температуры воздуха, начнут замерзать и отдадут свое тепло молодым листьям. Метод особенно подходит тем садоводам, у которых на участке уже смонтирована стационарная дождевальная система полива.

НО, будьте внимательны: способ работает лишь в безветренную погоду, так как в случае ветреной погоды вы получите противоположный эффект.

4. Внекорневые подкормки для снижения последствий от поздевесенних заморозков

Внекорневое удобрение можно применять ранней весной по молодой листве. При опасности заморозков внесите комплексные калий-фосфорные удобрения. Утром опрыскайте сад обычной водой с добавлением стимулятора, например Эпина или Циркона. Это поможет защитить сад от последствий заморозков и провести внекорневую стимуляцию по листьям.

5. Дымление сада

Хороший, простой и дешевый метод защиты сада и огорода от заморозков, — дымление, работает при понижении ночной температуры до -4 °С.

Костры разводят с подветренной стороны участка, при этом важно, чтобы материал тлел, а не горел. Поэтому для такого костра используют не хорошие дрова, как для шашлыков, а обычный древесный мусор. Тут в дело можно пустить опилки, стружку, опавшую прошлогоднюю листву и даже свежескошеную траву, косить газон то уже пора!

Технология складывания костра для дымления очень проста: сложите в одну общую кучу все вышеперчисленные ингредиенты и в середину воткните кол. Вечером перед заморозками выньте кол, а кучу подожгите. Отверстие от кола послужит дымоходом. Куча диаметром 1,5 метра и высотой 50 см способна защитить в течение одной ночи площадь сада примерно в одну сотку.

НО, будьте внимательны: при сильном ветре дым на участке удержать сложно: вы будете защищать сады соседей, а не свой. Ну и наоборот, когда совсем нет ветра, дым идет вверх и не защищает участок.

6. Применение современных химических препаратов — криопротекторов для защиты сада от заморозков

Вещества криопротекторы или антифризы помогают растениям выдерживать резкие понижения температуры и увеличивают их устойчивость к заморозкам. По воздействию на растения делятся на два типа: проникающие (глицерин и диметилсульфоксид) и непроникающие (сахароза, трегалоза, фиколл, альбумин, поливинилпирролидон). Непроникающие криопротекторы входят как дополнительный компонент в растворы с первой группой, как более эффективной.

Опрыскивать однолетние и многолетние культуры нужно по инструкции, которая прилагается к препарату. Как правило, опрыскивают не позднее, чем за 6 часов до возможного наступления заморозков. Защитное действие сохраняется в течение недели.

Источник