Способы борьбы с многолучевым распространением сигнала

Современные тенденции в области цифрового телевизионного вещания характеризуются эволюционным развитием комплексных цифровых инфокоммуникационных систем и переходом в дальнейшем к глобальной информационной сети.

Цифровые технологии в сетях телекоммуникации позволяют реализовать многопрограммное радиотелевизионное вещание, расширить номенклатуру услуг телекоммуникационной, а также их качество.

Технологическими лидерами в области цифрового ТВ-вещания являются страны Европейского Союза, США и Япония. К концу 2003 года разработаны, экспериментально исследованы и введены в эксплуатацию следующие системы цифрового телевизионного вещания:

• европейская система цифрового телевидения DVB

• американская система цифрового телевидения ATSC

• японская система цифрового телевидения ISDB.

При цифровом эфирном ТВ-вещании основным негативным фактором для цифрового канала являются помехи от многолучевого приема. Этот вид помех весьма характерен для эфирного приема в городах с многоэтажной застройкой из-за многократных отражений радиосигнала от зданий и других сооружений.

При многолучевом приеме в декодер поступают две (или более) одинаковые по характеру, но сдвинутые по времени цифровые последовательности символов. Поскольку анализ переданного значения символа «0» или «1» в декодере обычно производится в середине символа, то в случае, если задержка радиосигнала второго луча становится близкой или больше половины длительности символа, происходит резкий рост цифровых ошибок, вплоть до полного исчезновения цифрового сигнала.

При использовании стационарных телевизоров бороться с многолучевостью можно путем применения остронаправленных многоэлементных ТВ-антенн, что обычно и делается в антенных системах коллективного пользования. Но это не решает проблемы полностью, так как при этом нельзя гарантировать уверенный прием цифровых ТВ-программ на переносные и перевозимые ТВ-приемники, в которых используются простые ТВ-антенны. Радикальным решением этой проблемы является применение в эфирных каналах ТВ-вещания модуляции COFDM (Coded Orthogonal Division Multiplexing), которая специально разработана для борьбы с помехами при многолучевом приеме.

При COFDM используется ортогональное частотное мультиплексирование совместно с помехоустойчивым канальным кодированием. Сочетание канального кодирования (аббревиатура С) с ортогональным частотным мультиплексированием (аббревиатура OFDM) обозначается как COFDM.

При COFDM последовательный цифровой поток преобразуется в большое число параллельных потоков (субпотоков), каждый из которых передается на отдельной несущей. Группа несущих частот, которая в данный момент времени переносит биты параллельных цифровых потоков, называется «символом COFDM». Благодаря тому, что используется большое число параллельных потоков (обычно 1705 или 6817 субпотоков), длительность символа в параллельных потоках получается существенно больше, чем в последовательном потоке данных (соответственно 280 или 1120 мкс — в зависимости от числа используемых субпотоков). Это позволяет в декодере задержать оценку значений принятых символов на время, в течение которого изменения параметров радиоканала из-за действия отраженных сигналов прекратятся, и канал стабилизируется.

При испытаниях систем цифрового наземного телевидения DVB-T и ATSC было определено, что ATSC может работать в условиях более сильных импульсных помех. При одном и том же уровне помех ATSC сохраняет работоспособность при меньшем (на 8…11 дБ) уровне сигнала, чем DVB-T. Система DVB-T способна лучше работать в условиях многолучевого приема, типичного для современных городов и пригородов. Статический многолучевой прием связан с отражениями волн от зданий, стен, мебели. Динамический многолучевой прием обусловлен отражениями от автомобилей, поездов, людей, животных.

В аналоговом телевидении многолучевой прием приводит к искажениям: повторам (если отраженный сигнал приходит в точку приема с заметной задержкой), появлению на изображении шумов (если интерференция прямого сигнала с отраженным приводит к затуханию суммарного сигнала). Но в цифровом телевидении многолучевой прием приводит к полному пропаданию сигнала и исчезновению изображения, поэтому способность системы бороться с искажениями, связанными с многолучевым приемом, является ее важнейшим показателем.

В DVB-T для борьбы с многолучевостью специально выбран метод многочастотной модуляции COFDM (Coded Ortogonal Frequency Dividion Multiplex) в сочетании с защитным интервалом. Большая длительность символа, в свою очередь, позволяет увеличить во столько же раз длительность защитного интервала (ЗИ) между символами и допустимую задержку отраженного сигнала при неизменной величине энергетических потерь. Наличие ЗИ устраняет межсимвольную интерференцию (МСИ) между отраженным сигналом очередного и прямым лучом последующего символов. «O» — ортогональность между несущими частотами на интервале позволяет устранить межчастотную интерференцию (МЧИ) внутри символа независимо от фаз несущих. Такой вид ортогональности носит название ортогональности в усиленном смысле, для чего разнос между частотами выбирается равным. Продлевая модуляцию каждой несущей на время длительности защитного интервала и осуществляя прием символа за время интервала с задержкой на длительности защитного интервала, устраняется и МЧИ между несущими прямого и отраженного сигналов. «С» — помехоустойчивое кодирование (сверточное) вводится с целью устранения влияния частотных селективных замираний в радиоканале, в результате чего отношения сигнал/шум на разных несущих оказываются различными. Природа таких замираний связана с интерференцией сигналов прямого и отраженного лучей на одной и той же несущей частоте. Дополнительно повысить надежность приема в таких ситуациях можно, применяя в приемнике декодирование с мягкими решениями, при котором декодер использует информацию о степени надежности приема на конкретной частоте.

При сильной многолучевости в DVB-T есть также возможность сгладить пороговый эффект путем применения иерархической модуляции за счет снижения четкости изображения. В ATSC метод модуляции VSB (Vestigal Side-Band) прямого отношения к борьбе с многолучевостью не имеет. В то же время выбор модуляции 8-VSB позволяет использовать как код со скоростью R=2/3. Эффективность многолучевого приема аналогична сверточному коду в DVB-T. Однако основная роль в борьбе с многолучевостью в ATSC возлагается на эквалайзер приемника. Эквалайзер получает информацию о состоянии радиоканала по известным сигналам синхронизации сегментов и кадров, что отчасти аналогично назначению рассредоточенных по спектру пилот-сигналов в DVB-T. По идеологии ATSC-отраженные сигналы в совокупном воздействии искажают частотную характеристику радиоканала, которую эквалайзер и корректирует для устранения МСИ в соответствии с характеристикой фильтра Найквиста. Такая коррекция, естественно, имеет ограничения по допустимой задержке отраженных сигналов (подобно величине ЗИ в DVB-T) и существенно зависит от алгоритма работы эквалайзера. До сих пор в ATSC использовался практически один алгоритм работы эквалайзера — так называемый алгоритм с обратной связью по напряжению, и все официальные сведения о результатах тестов ATSC-приемников относятся лишь к этому алгоритму. В то же время существуют и другие алгоритмы.

Система COFDM превратилась в эталонный способ модуляции для наземной передачи данных в условиях многолучевого приема. Важное достоинство системы COFDM — гибкость, обеспечиваемая возможностью оперативного изменения скорости потока данных и параметров передачи с целью приспособления к условиям распространения радиоволн. Принятие COFDM позволит свободно устанавливать параметры передачи в соответствии с условиями распространения радиоволн и требованиями к скорости потока данных и надежности приема.

Иерархическая передача, возможная в рамках COFDM, дает вещателям дополнительную свободу.

8-VSB пока не может обеспечить надежный прием на простые антенны в городских условиях в зоне устойчивого приема сигналов NTSC, а COFDM может.

Источник

Широкополосные методы борьбы с многолучевостью

Полную информацию о наличии многолучевого распространения радиоволн и его параметрах (количество лучей K, интенсивность ak, запаздывание tk, фазовый сдвиг огибающей qk), дает импульсная характеристика канала связи hc. Для ее получения необходимо, чтобы передатчик излучал настолько короткий одиночный импульс, что на приемной стороне все многолучевые сигналы были бы разрешимы. На практике, однако, достаточно иметь длительность импульса передатчика Тp не более обратной величины полосы частот, занимаемой системой связи: Тp £ 1/W.

|

Видно, что при этом не все лучи разрешаются; часть из них, отраженная от протяженных объектов, сливается в импульсы длительностью более 0,1 мкс. Запаздывания сигналов отдельных лучей измеряются относительно сигнала, приходящего по линии визирования (ЛВ): передатчик – приемник (прямой луч). Его запаздывание обозначают как ЛВЗ – запаздывание вдоль линии визирования. Профиль многолучевости есть не что иное, как действительная часть импульсной характеристики канала Re<hc>.

Применительно к широкополосным системам, которым будет уделено основное внимание, целесообразно положить, что все лучи разрешимы, т. е. выполняется условие

В более поздних работах было показано, что методы, разработанные для коррекции данных, передаваемых по телефонным линиям, применимы и для решения проблемы многолучевости в системах радиосвязи. Здесь при конструировании приемника основное внимание уделяется уменьшению эффектов межсимвольной интерференции, а объединение сигналов, пришедших по различным лучам, подразумевается лишь в неявной форме. Такой подход, по-видимому, наиболее целесообразен в том случае, когда отдельные лучи распространения сигнала не разрешаются, а длительность символа много меньше временя многолучевого растяжения сигнала.

Под временем многолучевого растяжения сигнала tp, которое выше определялось как длительность профиля многолучевости, будем понимать разницу между максимальным и минимальным запаздыванием лучей:

Источник

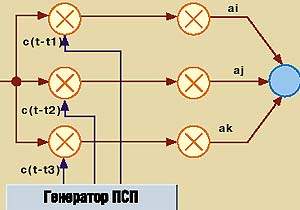

CDMA: борьба с замираниями

Методы повышения помехоустойчивости, применяемые в системах с кодовым доступом (CDMA) при работе в условиях замираний и многолучевого распространения радиоволн, существенно отличаются от тех, которые используются при приеме узкополосных сигналов.

В радиосетях на базе технологий TDMA и FDMA эффект многолучевости в определенном смысле «ущербен», поскольку их приемники всегда принимают только один луч (все остальные интерпретируются как помехи), а борьба с замираниями и многолучевыми искажениями сигнала в данном случае сводится к нивелированию влияния «ненужных»лучей (путем выделения луча с максимальной мощностью и устранения интерференции между приходящими лучами). В системах, построенных на основе технологии CDMA, напротив, принимается весь многолучевый сигнал и определяется мощность каждого луча, чтобы оптимальным образом суммировать их, повысив достоверность приема полезной информации. Такая обработка сигнала обычно выполняется с помощью Rake-приемника или многоканального согласованного фильтра. Число лучей, принимаемых CDMA-приемником, обычно невелико – от 3 до 6.

Многолучевое распространение

Чаще всего многолучевость возникает как результат многократного отражения передаваемого сигнала от зданий и других препятствий на пути распространения радиоволн (рис. 1). Отраженные сигналы могут интерферировать с прямым лучом (луч 1), имеющим наибольшую интенсивность. Сигналы разных лучей сдвинуты по времени друг относительно друга, что обусловлено различной длиной трассы их прохождения. Поскольку всегда существует несколько путей распространения радиоволн от передатчика к приемнику, то в точке приема разные копии одного и того же сигнала интерферируют друг с другом, создавая глубокие замирания радиоволны, которые в основном и влияют на качество передачи информации и пропускную способность системы.

Кроме эффекта многолучевости при реализации подвижной связи порой возникают доплеровские сдвиги частоты, обусловленные перемещением абонента в процессе сеанса. Вообще говоря, сигналы разных лучей могут иметь различные амплитуды, начальные фазы, задержки и доплеровские сдвиги частоты.

Частотно-временные сдвиги сигналов в многолучевом канале связи вызывают так называемые селективные, т.е. зависящие от времени или частоты, замирания.

При частотно-селективных замираниях отдельные составляющие принимаемого сигнала имеют разные амплитуды и сдвиги начальной фазы, но главное, что разброс задержки сигнала н?о? (т. е. разность хода лучей по времени) соизмерим со значением 1/F (F – полоса частот передаваемого сигнала) или превышает его. Этот вид замираний приводит к искажению формы спектра и, как следствие, к снижению качества связи. Однако характер замираний на близко расположенных частотах практически одинаков, а степень корреляции сигналов достаточно высока, поэтому искажения начинают проявляться лишь в том случае, если полоса передаваемого сигнала превышает ширину так называемой полосы когерентности канала – Bc (т. е. сигнал «перехлестывает» область частот, в которой отдельные спектральные составляющие коррелированы). Таким образом, чем шире спектр передаваемого сигнала, тем в большей степени он подвержен частотно-селективным замираниям.

Конкретное значение коэффициента корреляции о? зависит от применяемого метода обработки сигналов в кодеке и модеме и может изменяться от 0,5 до 0,9. Пороговое значение о? на границе полосы Bc обычно принимается равным 0,7.

Если разность хода лучей соизмерима со временем передачи одного символа T (или длительностью элемента сигнала), то при многолучевом распространении возникают не только частотно-селективные замирания, но и наложение друг на друга соседних по времени элементов сигнала. А этот эффект приводит к появлению межсимвольных искажений (МСИ). Обычно для оценки ширины спектра служит так называемая база сигнала В = 2FT. Если значение B мало (а значит, величины 1/F и T одного порядка), то частотно-селективным замираниям будет сопутствовать МСИ. При больших значениях базы сигнала возможны случаи, когда разность хода лучей н?о? соизмерима с величиной 1/F, но значительно меньше длительности элемента T. Тогда влияние МСИ почти неощутимо.

Замирания, при которых характеристики канала связи изменяются с течением времени, вызывая искажение формы передаваемых символов, называются временными селективными замираниями. Сопровождающие их искажения проявляются лишь тогда, когда длительность информационной посылки начинает превышать время когерентности Tc (интервал, в пределах которого любые отсчеты сигнала взаимозависимы, а вне его в значительной степени декоррелированы). Время когерентности определяется величиной разброса доплеровской частоты в канале связи, которая зависит от скорости перемещения подвижного обюекта.

Разнесенный прием

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с многолучевыми замираниями является так называемое разнесение сигнала. Согласно теории, выигрыш от разнесенного приема достигается лишь в том случае, если сигнал, попадающий по нескольким независимым путям в точку приема, имеет примерно одинаковую среднюю мощность лучей (только тогда можно утверждать, что хотя бы один из приходящих сигналов не будет подвержен глубоким замираниям). Существует два основных класса методов борьбы с замираниями: явное и неявное разнесение (рис. 2).

При явном разнесении по каналу связи передается один или несколько избыточных сигналов, содержащих ту же полезную информацию, что и основной луч. В настоящее время наиболее часто применяются три способа явного разнесения – пространственное, частотное и временное.

При неявном разнесении избыточные сигналы не используются. Их роль играют несколько независимых копий сигнала, которые образуются на входе приемника за счет эффекта декорреляции сигнала в многолучевом канале.

Одно из преимуществ технологии CDMA заключается в том, что в ней могут быть использованы практически все известные методы разнесенного приема. На базовой станции чаще всего применяется пространственное разнесение, а в абонентских терминалах (мобильных станциях) наиболее популярны методы, не требующие введения дополнительных каналов приема (например, временное разнесение).

Пространственное разнесение стало самым первым методом борьбы с замираниями: оно было реализовано еще в 1927 г. и базировалось на использовании нескольких антенн. Чтобы обеспечить эффективный прием, например, на две антенны, достаточно разнести их на расстояние не менее 10 или 20 н» (н» – длина волны). Хотя в этом случае дополнительный частотный ресурс не требуется, необходимость применения дополнительных антенн значительно усложняет оборудование станции.

Существует несколько видов пространственного разнесения. На базовых станциях в основном реализуется пространственное разнесение в горизонтальной плоскости. Разнесение в вертикальной плоскости (угловое) применимо лишь в сетях микросотовой связи, где допускается достаточно большой разброс по углу приема сигналов.

Если задействуется другая разновидность пространственного разнесения – поляризационное, то сигналы передаются и принимаются с разными ортогональными поляризациями (вертикальной и горизонтальной). И хотя в таком случае дополнительная антенна не нужна, уровень мощности каждого канала становится примерно на 3 дБ меньшим, чем при использовании сигнала одной поляризации. (Здесь следует заметить, что при неявном поляризационном разнесении, когда излучаемый сигнал принимается с помощью одной кросс-поляризованной антенны, уровни мощности в разных каналах могут различаться на 10–12 дБ.)

В системах на базе стандартов 3-го поколения планируется использовать ряд оригинальных методов борьбы с замираниями. Так, для систем стандарта DS-CDMA предусмотрено применение пространственно-кодового разнесения (ортогонального разнесения на передаче, OTD), при котором через каждую из антенн базовой станции излучается своя ортогональная кодовая последовательность. В проекте UTRA (ETSI) предложен другой способ: передаваемый сигнал сжимается во времени и излучается поочередно через две антенны (например, через одну «проходят» только четные пакеты, а через другую – нечетные), причем мощность передатчика «делится» между ними поровну.

Метод частотного разнесения основан на излучении одного и того же сигнала на разных частотах. Выигрыш достигается только в том случае, если интервал между несущими частотами больше ширины полосы когерентности Bc.

Комбинированное пространственно-частотное разнесение планируется реализовать в системе на базе стандарта cdma2000. Многочастотный сигнал будет передается через разнесенные антенны, что не потребует усложнения абонентского терминала, поскольку прием таких сигналов обеспечивается с помощью многоканального Rake-приемника, каждый канал которого настроен на свою многолучевую составляющую.

Временное разнесение в CDMA-сетях играет ту же роль, что и в системах с временным доступом (TDMA). При использовании этого метода для борьбы с пакетами ошибок, которые образуются при глубоких замираниях, применяется поблочное перемежение в сочетании с кодами, исправляющими ошибки. Операция перемежения позволяет декоррелировать пакеты ошибок за счет их преобразования в группу случайных (обычно одиночных) ошибок. Последние эффективно исправляются сверточным декодером. Поскольку при перемежении изменяется лишь порядок следования символов в пределах одного или нескольких кадров, то данный метод не вносит избыточности, а следовательно, не приводит к снижению средней мощности передатчика.

Rake-приемник

Принцип действия Rake-приемника, который был создан для приема разнесенных сигналов, основан на раздельной обработке всех многолучевых компонентов и вычислении их средневзвешенной суммы. В наземных радиоканалах характеристики этих компонентов могут незначительно (на величину, сопоставимую с длительностью одного символа шумоподобного сигнала – чипа) различаться. Компоненты, отстоящие друг от друга более чем на один чип, обрабатываются и суммируются. Что же касается мелкомасштабных изменений задержки (менее чем на один чип), они могут быть устранены при приеме с помощью схемы кодового слежения, которая позволяет измерить время задержки для каждого компонента многолучевого сигнала и нивелировать малое изменение.

|

| Упрощенная структурная схема трехканального Rake-приемника |

Поскольку на практике число суммируемых соизмеримых по мощности лучей не превышает 3–4, то в классическом Rake-приемнике обычно реализуется трехканальная схема (рис. 3), которая дает возможность выделять три компонента многолучевого сигнала с различными задержками (о?1, о?2, о?3) и коэффициентами передачи (н?1, н?2, н?3). В каждом канале приема (finger) входной сигнал, задержка которого приведена ко времени распространения многолучевого сигнала, перемножается с кодовой последовательностью. После свертки вычисляется (с помощью схемы сложения) средневзвешенная по максимуму отношения сигнал/шум сумма сигналов разных каналов приема. В результате такой обработки все лучи, опережающие основной луч или запаздывающие относительно него на величину, большую 1/F, создают на выходе корреляторов лишь небольшие всплески (вместо больших помех), которые отбрасываются Rake-приемником в процессе принятия решения.

В реальной жизни при перемещении мобильного обюекта изменяются условия отражения радиоволн, а следовательно, и коэффициенты ослабления сигнала и задержка. Чтобы отследить такие изменения и оптимальным образом перераспределить каналы Rake-приемника, в нем обычно предусматриваются еще 1–2 вспомогательных канала, предназначенных для зондирования многолучевой среды.

Описанная схема работы приемника реализована в системе с кодовым доступом на базе стандарта cdmaOne (IS-95).

Ее мобильный терминал выполнен на основе трехканального Rake-приемника с одним дополнительным сканирующим каналом, который обеспечивает периодическое измерение характеристик многолучевой среды. На этапе поиска терминал использует только вспомогательный сканирующий канал, с помощью которого отслеживаются приходящие сигналы и оцениваются с заданной точностью их амплитуды, начальные фазы и задержки. На основании этих данных приемник осуществляет подстройку циклических сдвигов опорных последовательностей в соответствии с наиболее мощными компонентами входного сигнала. После захвата несущей частоты приемник обрабатывает пилот-сигнал, выделяя из него самые мощные компоненты приходящих лучей. Применение пилот-сигнала и трехканального Rake-приемника позволило реализовать в мобильном терминале системы cdmaOne трехкратный разнесенный прием с когерентным сложением сигналов.

На базовой станции cdmaOne используются пространственное разнесение антенн и четырехканальный Rake-приемник с двумя дополнительными сканирующими каналами. Это обеспечивает (при наличии двух антенн) восьмикратное разнесение.

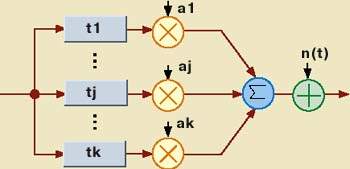

Модель многолучевого канала

Многолучевый канал с переменными параметрами можно представить в виде k параллельных передающих ветвей (с постоянными характеристиками – задержкой tj в j-ом луче и коэффициентом передачи этого луча н?j(t), где j =1, 2. к). Теоретически, количество ветвей в такой модели бесконечно, но его всегда можно ограничить конечным числом (обычно оно равно 6), учитывая, что энергия входного сигнала вне заданной полосы частот исчезающе мала. Коэффициенты н?(t) с различными индексами j коррелированы между собой, однако коэффициент корреляции быстро уменьшается с возрастанием разности индексов ветвей приема. К сигналу на выходе многолучевого канала добавляется аддитивная помеха.

Существуют два типа многолучевых каналов, которые принято называть каналами «с памятью» и «без памяти». Размер «памяти» многолучевого канала определяется длительностью периода между моментами приема первого и последнего луча (о?к — о?1). Память канала считают «короткой», если она значительно меньше длительности элемента сигнала T, и «длинной», если она соизмерима с этой длительностью или больше ее.

|

| Модель многолучевого канала |

Канал «без памяти» фактически представляет собой радиоканал, в котором все помехи независимы. Вероятность приема сигнала по такому каналу зависит только от характера искажений при распространении радиоволн и от уровня помех, поскольку принятие решения осуществляется лишь за время длительности одного элемента сигнала.

В канале «с памятью» вероятность приема зависит от значения предыдущих или последующих элементов принятого сигнала. Решение принимается за время T+L, где L – конечная память канала, иногда называемая временем реакции канала.

Толковый словарь подвижной связи: борьба с замираниями

Быстрые замирания (short-term fading). Быстрые изменения огибающей принимаемого сигнала, образующиеся в результате интерференции нескольких копий одного и того же сигнала в точке приема. Эти копии имеют различные амплитуды, начальные фазы, задержки и доплеровские сдвиги частоты. Значения огибающей сигнала обычно распределены по релеевскому закону.

Временное разнесение (time diversity). Метод разнесения, при использовании которого один и тот же сигнал передается несколько раз через временные интервалы, значительно большие времени когерентности. Техника временного разнесения обычно основана на сочетании поблочного перемежения и методов помехоустойчивого кодирования (FEC и др.).

Временные селективные замирания (time-selective fading). Вид замираний, при которых характеристики канала связи изменяются с течением времени. Искажения в канале начинают проявляться, когда длительность информационной посылки превышает величину интервала временной когерентности. Для близко расположенных отсчетов времени коэффициент взаимной корреляции высокий, а для отсчетов на границах интервала когерентности – низкий.

Время когерентности (coherence time). Отрезок времени, в течение которого принимаемые сигналы могут рассматриваться как когерентные. Границы интервала характеризуются минимально допустимым значением коэффициента корреляции, который служит для определения эффективности использования способа временного разнесения. Поскольку время когерентности в канале с замираниями зависит от разброса доплеровской частоты, то при малой скорости перемещения подвижного обюекта обеспечивать оптимальное значение коэффициента корреляции (равное 0,7) становится весьма сложно. Именно поэтому временное разнесение в «чистом виде» используется крайне редко.

Выигрыш от разнесения (diversity gain). Отношение уровня сигнала, полученного в системе со сложением разнесенных сигналов, к уровню сигнала, принятого по одному каналу системы без разнесения.

Гладкие замирания (flat fading). Замирания, при которых амплитуды всех частотных составляющих и сдвиг начальной фазы принимаемого сигнала изменяются случайным, но примерно одинаковым образом, а разброс по задержке меньше, чем 1/F (F – полоса частот передаваемого сигнала).

Частотно-независимые замирания (frequency-independent fading) – синоним гладких замираний.

Глубина замираний (fading depth). Разница между максимальным и минимальным значениями огибающей принимаемого сигнала при замираниях. В каналах наземной связи глубина быстрых замираний обычно не превышает 25–30 дБ, а медленных – 10–15 дБ.

Замирания (fading). Флуктуации уровня радиосигнала в процессе распространения радиоволн, обусловленные изменением параметров передающей среды. При одних и тех же условиях распространения радиоволн замирания могут быть гладкими, если передаваемые сигналы являются узкополосными, и селективными – при широкополосных сигналах.

Запас на замирания (fade margin). Величина, на которую может быть снижен уровень принимаемого сигнала в канале без замираний при условии, что в этом случае обеспечивается такой же показатель качества, как в канале с замираниями. Обычно запас оценивается в процентах качественно принятых сигналов.

Зона без разнесения (nondiversity area). Зона с одной базовой станцией, расположенной в центре этой зоны и имеющей одну всенаправленную антенну.

Зона разнесенного приема (diversity area). Зона, в которой осуществляется одновременный прием сигналов от разных источников, например от нескольких базовых станций.

Канал разнесенного приема. 1. branch. Любой из каналов приемника разнесенных сигналов в системах с пространственным или частотным разнесением сигналов. 2. finger. Канал RAKE-приемника, назначенный для выделения одного из компонентов многолучевого сигнала.

Кратность разнесения (order of diversity). Один из основных показателей эффективности работы приемника в каналах с замираниями, численно равный количеству эквивалентных каналов при явном разнесении.

Линейное сложение (equal gain combining). Метод разнесения, при использовании которого сигналы разных каналов приводятся к одному уровню, а затем осуществляется их линейное сложение (с одним весовым коэффициентом, равным 1).

Макроразнесение, макроскопическое разнесение (macrodiversity, macroscopic diversity). Метод борьбы с замираниями, обусловленными затенениями сигналов. При его использовании информация передается по разным маршрутам, что позволяет обойти препятствия, расположенные внутри зоны. Приставка «макро» свидетельствует о том, что для обеспечения декорреляции сигнала необходимо осуществить разнесение на расстояние, много большее длины волны.

Медленные замирания (slow fading). Медленные изменения огибающей, которые возникают, если длина пути распространения радиоволны изменяется на величину, существенно большую, чем длина волны (например, при перемещениях мобильных абонентов). Медленные замирания удобно описывать нормальным логарифмическим законом распределения мгновенных значений огибающей радиосигнала.

Межсимвольная интерференция, МСИ (intersymbol interference, ISI). Паразитный эффект, связанный с «перекрытием» по длительности соседних символов в канале с многолучевым распространением радиоволн. Межсимвольные искажения возникают, когда максимальный временной сдвиг копий сигналов в разных лучах превышает длительность передаваемого символа T.

Микроразнесение, микроскопическое разнесение (microdiversity, microscopic diversity). Метод разнесения, основанный на использовании частотного, временного или микропространственного разнесения (на длину волны или меньше). Выигрыш от микроразнесения зависит от метода обработки разнесенных сигналов. В настоящее время получили широкое распространение прием с автовыбором, сложение по максимуму отношения сигнал/шум и применение RAKE-приемников.

Многолучевое разнесение (path diversity). Метод неявного разнесения, при использовании которого передатчик излучает один сигнал, а в точку приема вследствие многолучевого распространения радиоволн приходят одновременно несколько копий сигналов.

Многолучевое распространение (multipath propagation). Распространение радиоволн от передатчика к приемнику одновременно по нескольким путям (лучам).

Многолучевый сигнал (multipah signal). Сигнал, который приходит от передатчика в точку приема по разным путям (лучам) и представляет собой несколько копий сигналов со сдвигом по времени и с разными амплитудами, начальными фазами и доплеровскими сдвигами частоты.

Неявное разнесение (implicit diversity). При использовании данного метода разнесения сигнал передается только один раз, однако за счет его декорреляции в канале с многолучевым распространением он разделяется на несколько лучей.

Обучающая последовательно-сть. 1. leaning sequence. Последовательность, используемая для тестирования или оценки характеристик канала распространения радиоволн. 2. midample sequence. Последовательность, используемая для оценки характеристик канала распространения радиоволн, символы которой расположены в середине кадра.

Оптимальное сложение (maximum ratio combining). Метод разнесенного приема, при использовании которого сигналы разных каналов складываются с учетом их весовых коэффициентов, а коэффициенты усиления в каждом канале прямо пропорциональны среднеквадратичному значению мощности сигнала и обратно пропорциональны среднеквадратичному значению мощности шума в этих каналах. При оптимальном сложении отношение сигнал/шум на выходе максимально.

Ортогональное разнесение на передаче (orthogonal transmit diversity, OTD). Метод пространственно-кодового разнесения, при использовании которого разные ортогональные кодовые последовательности передаются через разные антенны базовой станции.

Поляризационное разнесение (polarization diversity). Метод пространственного разнесения, в случае применения которого сигналы передаются или принимаются в двух ортогональных плоскостях поляризации (вертикальной или горизонтальной).

Разброс по доплеровской частоте (doppler spread). Ширина полосы частот, в которой спектр доплеровского сигнала отличается от нуля.

Разброс по задержке (delay spread). Время, в течение которого уровень принимаемого сигнала отличается от нуля и достаточен для измерения.

Разнесение (diversity). Метод борьбы с замираниями, основанный на образовании нескольких копий сигнала, несущих одну и ту же информацию.

Расстояние когерентности (coherence distance). Минимально допустимое расстояние, на которое должны быть разнесены антенны в пространстве, чтобы принимаемые сигналы были декоррелированы, т.е. коэффициент их взаимной корреляции не превышал порогового значения.

Релеевский канал (Rayleigh channel). Канал, уровень сигнала в котором изменяется случайным образом, а фаза несущей частоты – по закону равномерного распределения.

Схема сложения, комбайнер (combiner). Схема, обеспечивающая сложение разнесенных сигналов.

Скорость замираний (fading rate). Число пересечений в единицу времени огибающей сигнала заданного постоянного уровня.

Сложение разнесенных сигналов (diversity combining). Процедура обю- единения двух или более сигналов, распространяющихся по разным трассам и/или передаваемых на разных частотах, которая позволяет повысить отношение сигнал/шум или качество связи.

Сложение с автовыбором (selection combinig). Метод разнесенного приема, при использовании которого из нескольких сигналов, поступивших в точку приема по разным путям, выбирается наиболее мощный.

Таймер замираний (fade timer). Таймер, который установлен на мобильной станции и обеспечивает контроль за непрерывностью приема сигнала от базовой станции.

Угловое разнесение (angle diversity). Вид пространственного разнесения, при котором задействуется одна антенна с двумя или несколькими облучателями, формирующими многолучевую диаграмму направленности. До недавнего времени этот вид разнесения использовался в тропосферной связи, а сейчас применяется в основном в сетях микросотовой связи, где разброс по углу прихода сигналов достаточно велик.

Частотное разнесение (frequency diversity). Метод борьбы с замираниями, при использовании которого для передачи сигнала задействуются две или более несущие частоты. Выигрыш обеспечивается при величине разноса между частотами, превышающей полосу когерентности. Широкополосные методы передачи сигналов, такие как spread spectrum и frequency hopping, также поддерживают частотное разнесение.

Частотно-селективные замирания (frequency selective fading). Вид замираний, при котором каждая частотная составляющая сигнала передается со своей амплитудой и сдвигом начальной фазы, а разброс по задержке соизмерим со значением 1/F (F – полоса частот передаваемого сигнала) или превышает его. По сути, такие замирания эквивалентны фильтрации, при которой спектральные составляющие в пределах малого частотного интервала имеют практически одинаковые коэффициенты передачи, а с расширением полосы разброс уровней увеличивается. Очевидно, что чем шире спектр передаваемого сигнала, тем в большей степени он подвержен искажениям.

Ширина полосы когерентности (coherence bandwidth). Интервал частот, спектральные составляющие внутри которого сильно коррелированы. Его границы характеризуются пороговым значением коэффициента корреляции, который на практике принимается равным 0,7. При частотном разнесении ширина полосы когерентности определяет тот минимальный частотный разнос между соседними каналами разнесенного приема, при котором достигается необходимый выигрыш.

Явное разнесение (explicit diversity). Метод разнесенного приема, при использовании которого два или более каналов разнесения образуются за счет передачи избыточных сигналов, излучаемых или принимаемых через разные антенны (пространственное разнесение), сдвинутых друг относительно друга по частоте (частотное разнесение) или передаваемых с другой поляризацией. Реализация явного разнесения всегда связана либо с усложнением оборудования (введение дополнительных антенн при разнесении в пространстве), либо с изменением энергетических и частотных характеристик (расширение спектра, снижение средней излучаемой мощности и др.).

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

Источник