- Защита от ультразвука и инфразвука

- Защита от ультразвука

- Воздействие ультразвука на организм человека

- Профилактика неблагоприятного воздействия ультразвука

- Защита от неблагоприятного воздействия ультразвука

- Защита от инфразвука

- Особенности инфразвука

- Основные методы и средства защиты от инфразвука

- Методы борьбы с инфразвуком

- Раздел 4. Безопасность труда

- Раздел 4. Безопасность труда

- Глава 17. Защита от шума, ультра- и инфразвука, вибрации

- 17.2. Основные методы борьбы с шумом, инфра- и ультразвуком и вибрацией

Защита от ультразвука и инфразвука

Защита от ультразвука

Ультразвук – это упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц и до 1 ГГц, которые не слышимы человеческим ухом. Источниками ультразвука являются все виды ультразвукового технологического оборудования; ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского и бытового назначения, которые генерируют ультразвуковые колебания в диапазоне от 18 кГц до 100 МГц и выше.

Различают следующие виды ультразвука:

- низкочастотные (до 100 кГц) ультразвуковые колебания, которые распространяются контактным и воздушным путем;

- высокочастотные (100 кГц-100 МГц и выше) ультразвуковые колебания, которые распространяются исключительно контактным путем.

Неблагоприятному воздействию ультразвука подвергаются дефектоскописты, операторы очистных, сварочных, ограночных агрегатов, медицинский персонал физиокабинетов и отделений, работники учреждений здравоохранения, проводящие ультразвуковые исследования и др. Установлено, что работающие с технологическими и медицинскими ультразвуковыми источниками подвергаются воздействию ультразвука с частотой колебаний 18 кГц-20 МГц и интенсивностью 50-160 дБ.

Воздействие ультразвука на организм человека

Ультразвуковые волны способны вызывать разнонаправленные биологические эффекты, характер которых определяется интенсивностью ультразвуковых колебаний, частотой, временными параметрами колебаний (постоянный, импульсный), длительностью воздействия, чувствительностью тканей.

При систематическом воздействии интенсивного низкочастотного ультразвука, если его уровень превышает предельно допустимый, у работников могут наблюдаться функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения. Данные о действии высокочастотного ультразвука на организм человека свидетельствуют о полиморфных изменениях почти во всех тканях, органах и и системах. Происходящие под воздействием ультразвука (воздушного и контактного) изменения подчиняются общей закономерности: малые интенсивности стимулируют, активируют. Средние и большие – угнетают, тормозят и могут полностью подавлять функции. С 1989 года вегето-сенсорная полиневропатия рук (ангионевроз), развивающаяся у работников при воздействии контактного ультразвука, признана профессиональным заболеванием и внесена в список профзаболеваний.

Профилактика неблагоприятного воздействия ультразвука

Гигиеническое нормирование воздушного и контактного ультразвука направлено на оптимизацию и оздоровление условий труда работников, занятых выполнением трудовых функций с технологическими и медицинскими ультразвуковыми источниками. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» устанавливают гигиеническую классификацию ультразвука, воздействующего на человека – оператора, нормируемые параметры и предельно допустимые уровни ультразвука для работающих и населения, требования к контролю воздушного и контактного ультразвука, а также меры профилактики.

При совместном воздействии контактного и воздушного ультразвука следует применять понижающую поправку (5 дБ) к предельно допустимому уровню контактного ультразвука, облачающего более высокой биологической активностью. Уровни воздушного и контактного ультразвука от источников бытового назначения (стиральные машины, устройства для отпугивания насекомых, грызунов, собак, охранная сигнализация и пр.), которые работают на частотах ниже 100 кГц, не должны превышать 75 дБ на рабочей частоте.

И целях профилактики неблагоприятного воздействия на работников ультразвука можно также руководствоваться ГОСТ 12.4.077-79 «ССБТ. Ультразвук. Методы измерения звукового давления на рабочих местах», ГОСТ 12.2.051-80 «ССБТ. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.001-89 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности» и другими нормативно-методическими документами.

Защита от неблагоприятного воздействия ультразвука

Защита работников от неблагоприятного воздействия ультразвука достигается путем:

- проведения предварительных и периодических медосмотров;

- физиопрофилактических процедур (тепловые воздушные с микромассажем и тепловые гидропроцедуры для рук, массаж верхних конечностей и др.),

- рефлексопрофилактики;

- гимнастических упражнений;

- психофизической разгрузки;

- витаминизации, сбалансированного питания;

- организации рационального режима труда и отдыха и др.

Защита от инфразвука

Инфразвук – это акустические колебания с частотой ниже 20 Гц, которые находятся в частотном диапазоне ниже порога слышимости. Производственный инфразвук возникает в тех процессах, что и шум слышимых частот.

В настоящее время максимальные уровни низкочастотных акустических колебаний от промышленных и транспортных источников достигают 100-110 дБ. К объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобладает над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, конвертерные и мартеновские цехи металлургических производств, компрессорные газоперекачивающих станций, портовые краны и др.

Особенности инфразвука

Инфразвук как физическое явление подчиняется общим закономерностям, характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом особенностей, связанных с низкой частотой колебаний упругой среды:

- Имеет во много раз большие амплитуды колебаний, чем акустические волны при равных мощностях источников звука;

- Распространяется на большие расстояния от источника генерирования ввиду слабого поглощения его атмосферой.

Большая длина волны делает характерным для инфразвука явление дифракции (от лат. diffraclus — разломанный) – огибание волнами различных препятствий, если размеры препятствия около длины волны или больше. Инфразвук проникает в помещения и обходит преграды, задерживающие слышимые звуки. Инфразвуковые колебания способны вызвать вибрацию крупных объектов вследствие явлений резонанса. Указанные особенности инфразвука затрудняют борьбу с ним.

Воздействуя на организм человека, инфразвук вызывает неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых относятся астенизация, изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе.

Действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» установлены предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах с учетом тяжести и напряженности выполняемой работы:

- для работ различной степени тяжести в производственных помещениях и на территории организаций предельно допустимые уровни инфразвука составляют 100 дБ Лин;

- для работ различной степени интеллектуально-эмоциональной напряженности – 95 дБ Лин;

- для колеблющегося во времени и прерывистого инфразвука уровни звукового давления не должны превышать 120 дБ Лин.

Основные методы и средства защиты от инфразвука

Основными методами и средствами защиты от инфразвука являются:

- изменение режима работы технологического оборудования – увеличение его быстроходности с тем, чтобы основная частота следования силовых импульсов лежала за пределами инфразвукового диапазона;

- снижение интенсивности аэродинамических процессов: ограничение скоростей движения транспорта, снижение скоростей истечения жидкостей;

- глушители интерференционного типа;

- рациональный режим труда и отдыха;

- использование средств индивидуальной защиты (противошумы, специальные пояса и др.).

Источник

Методы борьбы с инфразвуком

Инфразвук

Инфразвук – область акустических колебаний с частотами, лежащими ниже полосы слышимых частот – 20 Гц.

Является составной частью спектров шумов, излучаемых многими технологическими агрегатами. Характерной особенностью инфразвука является большая длина волны и малая частота колебаний. Инфразвуковые волны мало поглощаются воздухом, могут свободно огибать расстояния. Эти особенности затрудняют борьбу с ним, поскольку традиционные методы борьбы с шумом с помощью звукоизоляции и звукопоглощения малоэффективны.

В соответствии с классификацией, приведенной в СН 2.2.4/2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», инфразвук, воздействующий на человека, подразделяется на:

1. по характеру спектра:

a. широкополосный инфразвук, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

b. тональный инфразвук, в спектре которого имеются слышимые дискретные составляющие. Тональный характер инфразвука устанавливают в октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ;

2. по временным характеристикам:

a. постоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно»;

b. непостоянный инфразвук, уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «медленно»;

Действие инфразвука на человека

Гигиеническая проблема, связанная с воздействием инфразвука на организм человека, возникла сравнительно недавно – в 70-е годы. Неблагоприятное действие инфразвука на организм человека проявляется, прежде всего, в психических нарушениях, негативном влиянии на сердечнососудистую, дыхательную, эндокринную и другие системы организма, вестибулярный аппарат. Специфической для действия инфразвука реакцией является нарушение равновесия.

Инфрашумы воспринимаются человеком, главным образом, как физическая нагрузка: возникает утомление, головная боль, головокружение. Инфразвук силой свыше 150 дБ совершенно непереносим человеком; при 180 – 190 дБ наступает смерть вследствие разрыва легочных альвеол.

Вредное воздействие инфразвука на организм человека усугубляется при совпадении частоты инфразвуковых колебаний с собственной частотой того или иного органа. Резонансные частоты для человека находятся в диапазоне 4…15 Гц. Инфразвук частотой до 10 Гц вызывает резонансные явления со стороны крупных внутренних органов – желудка, печени, сердца, легких.

Длительное воздействие инфразвука 4…10 Гц может вызвать, например, хронический гастрит, колит, сохраняющиеся длительное время после прекращения его воздействия.

При воздействии на человека повышенных уровней инфразвука наряду с указанными признаками наблюдается также затруднения дыхания, связанные, по-видимому, с вибрацией грудной клетки, с резонансными явлениями; тошнота вследствие раздражения рецепторов различных органов; расстройства терморегуляции, выражающиеся в возникновении озноба и ознобоподобного дрожания; нарушения зрительного восприятия; многообразные вегетативные реакции, вызванные нарушением функционирования гипоталамуса и другие.

Частота различных симптомов, наблюдающихся при кратковременном воздействии инфразвука высокого уровня (120–135 дБ)

| Симптомы | Частота |

| Головокружение | 0,71 |

| Тошнота | 0,47 |

| Усталость, слабость (в том числе резкая слабость) | 0,71 |

| Ощущение вибрации тела, внутренних органов | 0,65 |

| Чувство страха | 0,41 |

| Головная боль | 0,61 |

| Ощущение давление на барабанные перепонки, заложенность ушей | 0,45 |

| Сенестопатия (обманчивые, нереальные ощущения) | 0,17 |

| Вегетативные нарушения (бледность, потливость, сухость во рту, кожный зуд) | 0,66 |

| Психические нарушения (пространственная дезориентация, спутанность мыслей и др.) | 0,67 |

| Затруднение глотания | 0,18 |

| Нарушение зрения (затуманенность зрения) | 0,30 |

| Ощущение удушья | 0,22 |

| Модуляция речи | 0,10 |

| Нарушение дыхания | 0,28 |

| Ознобоподобный тремор | 0,20 |

Методы борьбы с инфразвуком

Инфразвук может распространяться на большие расстояния вследствие незначительного поглощения в атмосфере и способности огибать препятствия. Большие длинны волн, свойственные инфразвуку, определяют их выраженную дифракционную способность, а значительные величины амплитуды колебаний позволяют им воздействовать на человека на значительных расстояниях от источника.

Для организации защиты от инфразвука необходимо использовать комплексный подход, включающий конструктивные меры снижения инфразвука в источнике образования, планировочные решения, организационные, медицинские меры профилактики и средства индивидуальной защиты.

К основным мероприятиям по борьбе с инфразвуком относятся:

1. Изоляция объектов, являющихся источниками инфразвука, выделение их в отдельные помещения.

2. Использование кабин наблюдения с дистанционным управлением технологическим процессом.

3. Повышение быстроходности машин, обеспечивающее перевод максимума излучения в область слышимых частот.

4. Применение глушителей инфразвука с механическим преобразованием частоты волны.

5. Устранение низкочастотных вибраций.

6. Повышение жесткости конструкций больших размеров.

7. Введение в технологические цепочки специальных демпфирующих устройств малых линейных размеров, перераспределяющих спектральный состав колебаний в область более высоких частот.

8. Использование средств защиты органы слуха и головы от инфразвука – противошумов, наушников, гермошлемов и т.д. (заглушающая способность которых на низких частотах значительно ниже, чем на высоких). Для повышения эффективности защиты рекомендуется использовать комбинацию нескольких типов средств защиты, например, противошумные наушники и вкладыши.

9. Применение рационального режима труда и отдыха – введение 20-минутных перерывов через каждые 2 часа работы при воздействии инфразвука с уровнями, превышающими нормативные.

Источник

Раздел 4. Безопасность труда

Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева, О.С. Шорина, Н.Д. Эриашвили, Ю.Г. Юровицкий, В.А. Яковлев

Экология и безопасность жизнедеятельности

Учебное пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 447 с.

Раздел 4. Безопасность труда

Глава 17. Защита от шума, ультра- и инфразвука, вибрации

17.2. Основные методы борьбы с шумом, инфра- и ультразвуком и вибрацией

Рассмотрим основные методы борьбы с шумом, инфра- и ультразвуком, а также с вибрацией.

Различные механические, аэродинамические и электромагнитные явления являются причиной возникновения шумов. Механические шумы возникают при работе различных машин и механизмов и вызваны трением и соударениями составляющих их деталей, ударными процессами, используемыми в производстве (ковка, штамповка) и рядом других факторов. Аэродинамические и гидродинамические шумы возникают при течении газов и жидкостей. Электромагнитные шумы обычно сопровождают работу различных электрических установок. Перечислим основные способы, используемые для снижения шума в производственных помещениях.

Наиболее рациональный способ уменьшения шума – снижение звуковой мощности его источника (машины, установки, агрегата и т.д.). Уровень звуковой мощности (Lp) рассчитывается по следующей формуле:

где Р – звуковая мощность, Вт;

P0 – пороговая звуковая мощность, равная 10 -12 Вт;

Lp – уровень звуковой мощности, дБ.

Этот способ борьбы с шумом носит название уменьшения шума в источнике его возникновения. Снижение механических шумов достигается: улучшением конструкции машин и механизмов, заменой деталей из металлических материалов на пластмассовые, заменой ударных технологических процессов на безударные (например, клепку рекомендуется заменять сваркой, штамповку – прессованием и т.д.), применением вместо зубчатых передач в машинах и механизмах других видов передач (например, клиноременных) или использованием зубчатых передач, не издающих громких звуков (например, при использовании не прямозубых, а косозубых или шевронных шестерен), нанесением смазки на трущиеся детали и рядом других мероприятий.

Эффективность некоторых из перечисленных мероприятий по снижению уровня шума представлена ниже:

Замена прямозубых шестерен шевронными

Замена зубчатой передачи на клиноременную

Замена металлических корпусов машин на пластмассовые:

в области высоких частот

в области средних частот

Снижение уровня шума, дБ

Как уже сказано выше, аэродинамические и гидродинамические шумы сопровождают течение жидкости или газа. Эти шумы также возникают при работе вентиляторов, компрессоров, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания, при выпуске пара или воздуха в атмосферу, при вращении винтов самолета, при работе насосов для перекачки жидкостей и др.

Для уменьшения аэродинамических и гидродинамических шумов рекомендуются снижение скорости обтекания газовыми или воздушными потоками препятствий, улучшение аэродинамики тел, работающих в контакте с потоками; снижение скорости истечения газовой струи и уменьшение диаметра отверстия, из которого эта струя истекает; выбор оптимальных режимов работы насосов для перекачивания жидкостей; правильное проектирование и эксплуатация гидросистем и ряд других мероприятий. Часто не удается уменьшить аэродинамические шумы в источнике их возникновения, поэтому приходится использовать другие методы борьбы с этими шумами (использование звукоизоляции источника, установка глушителей).

Для борьбы с шумами электромагнитного происхождения рекомендуется тщательно уравновешивать вращающиеся детали электромашин (ротор, подшипники), осуществлять тщательную притирку щеток электродвигателей, применять плотную прессовку пакетов трансформаторов и т.д.

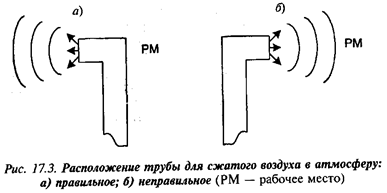

Следующим способом снижения шума является изменение направленности его излучения. Этот способ применяется в том случае, когда работающее устройство (машина, агрегат, установка) направленно излучает шум. Примером такого устройства может служить труба для сброса в атмосферу сжатого воздуха. Правильное расположение этой трубы представлено на рис. 17.3. Направленная звуковая волна должна быть ориентирована в противоположную от рабочего места или жилого строения сторону.

Если на территории предприятия расположен один или несколько шумных цехов, то их рекомендуется сосредоточить в одном-двух местах, максимально удаленных от остальных производств. При расположении предприятия на территории города шумные производства должны находиться на значительном удалении от жилых домов. Это мероприятие по борьбе с шумом называется рациональной планировкой предприятий и цехов.

Следующий способ борьбы с шумом связан с уменьшением звуковой мощности по пути распространения шума (звукоизоляция). Практически это достигается использованием звукоизолирующих ограждений, звукоизолирующих кабин и пультов управления, звукоизолирующих кожухов и акустических экранов.

К звукоизолирующим ограждениям относятся стены, перекрытия, перегородки, остекленные проемы, окна, двери. Основная количественная характеристика эффективности звукоизолирующих свойств ограждений – коэффициент звукопроницаемости τ (безразмерная величина), который может быть рассчитан по следующей формуле:

где

Используется и другая величина, называемая звукоизолирующей способностью ограждения (R, дБ). Она находится из следующего выражения:

Для практических расчетов звукоизолирующей способности однослойных ограждений применяется формула:

где m0 – масса 1 м 2 ограждения, кг;

f – частота звука, Гц.

Из формулы (17.18) следует, что звукоизолирующая способность конструкции тем выше, чем больше ее поверхностная плотность (чем тяжелее материал, из которого изготовлена конструкция). Кроме того, звукоизолирующие свойства ограждения возрастают с повышением частоты звука. Однако пользоваться формулой (17.18) для расчета R следует со значительной долей осторожности, так как в ней не учтено влияние жесткости и размеров ограждения. Для корректного расчета R необходимо пользоваться методиками, изложенными в специальной литературе[17].

В качестве материалов для звукоизолирующих ограждений рекомендуется использовать бетон, железобетон, кирпич, керамические блоки, деревянные полотна (для изготовления дверей), стекло и т.д.

Звукоизолирующими кожухами обычно полностью закрывают издающее шум устройство (машину, агрегат, установку и т.д.). Кожухи изготавливают из листового металла (сталь, дюралюминий и т.д.) или пластмассы. Как и в случае звукоизолирующих ограждений, кожухи более эффективно снижают уровень шума на высоких частотах, чем на низких. Так, например, стальной кожух с размером стенки 4х4 м и толщиной стенки 1,5–2 мм обеспечивает снижение шума на частоте f = 63 Гц на 21 дБ, а на частоте f = 4000 Гц – на 50 дБ.

Звукоизолирующие кабины применяют для размещения пультов управления и рабочих мест в шумных цехах. Их изготавливают из кирпича, бетона и подобных материалов или из металлических панелей.

Акустические экраны представляют собой конструкцию, изготовленную из сплошных твердых листов (металлических и т.п.) толщиной 1,5–2 мм, с покрытой звукопоглощающим материалом поверхностью. Эти экраны устанавливаются на пути распространения звука. За ними возникает зона звуковой тени. Основной акустический эффект (снижение уровня шума) достигается в результате отражения звука от этих конструкций.

В производственных помещениях уровень звука существенно повышается из-за отражения шума от строительных конструкций и оборудования. Для снижения уровня отраженного звука применяют специальную акустическую обработку помещения с использованием средств звукопоглощения, к которым относятся звукопоглощающие облицовки и штучные звукопоглотители. Как следует из названия этих материалов, они не отражают шум, а поглощают его. При этом колебательная энергия звуковой волны переходит в тепловую (диссипирует) вследствие потерь на трение в звукопоглотителе. Для звукопоглощения используют пористые материалы (т. е. материалы, обладающие несплошной структурой), так как потери на трение в них наиболее значительны. (И наоборот, звукоизолирующие конструкции, отражающие шум, изготавливают из массивных, твердых и плотных материалов).

Количественной характеристикой звукопоглощающих материалов является коэффициент звукопоглощения а, который определяется выражением:

где

Звукопоглощающими называют материалы, у которых величина α превышает 0,2. Примером этих материалов могут служить плиты и маты из минеральной ваты, базальтового и стеклянного волокна, акустические плиты с зернистой или волокнистой структурой типа «Акмигран», «Акминит», «Силак-пор» и др.

Штучные звукопоглотители представляют собой объемные звукопоглощающие тела, изготовленные в виде конуса, куба, параллелепипеда и подвешенные к потолку помещения.

Остановимся на способах борьбы с аэродинамическим шумом. Для этого используют устройства, называемые глушителями шума. Различают абсорбционные, реактивные и комбинированные глушители. В первом из них затухание аэродинамического шума происходит в порах звукопоглощающих материалов, заполняющих глушитель.

Реактивные глушители отражают звуковую энергию обратно к источнику. В комбинированных глушителях снижение шума достигается за счет сочетания поглощения и отражения звука.

Некоторые способы защиты от инфразвука аналогичны способам защиты от шума. К ним следует отнести снижение уровня инфразвука в его источнике, увеличение жесткости колеблющихся конструкций, применение глушителей реактивного типа. Вместе с тем такие известные методы борьбы с шумом, как звукоизоляция и звукопоглощение, малоэффективны при инфразвуке. Значительно более эффективный подход – борьба с инфразвуком в источнике его возникновения.

Как известно, одним из основных промышленных источников инфразвука являются различные тихоходные машины, число рабочих циклов которых не превышает 20 в секунду (двигатели внутреннего сгорания, компрессоры, вентиляторы и т.д.). Если существует техническая возможность повышения быстроходности этих машин, то возможно обеспечить перевод максимума их звуковой мощности в диапазон слышимых частот, после чего применяют описанные выше методы борьбы с шумом.

Для снижения или исключения вредного воздействия ультразвука, передающегося воздушным путем, ультразвуковые установки рекомендуется размещать в специальных помещениях, используя для проведения технологических процессов на них системы дистанционного управления. Большой эффект дает автоматизация этих установок.

Более экономичный способ защиты от воздействия ультразвука заключается в использовании звукоизолирующих кожухов, которыми закрываются ультразвуковые установки, или экранов, располагающихся на пути распространения ультразвука. Эти экраны изготавливают из листовой стали или дюралюминия, пластмассы (гетинакса) либо из специальной резины. Например, применение кожухов на некоторых ультразвуковых установках позволяет снизить уровень ультразвука на 60–80 дБ.

Основные методы защиты от вибрации делятся на две большие группы:

§ снижение вибрации в источнике ее возникновения;

§ уменьшение параметров вибрации по пути ее распространения от источника.

Для того чтобы снизить вибрацию в источнике ее возникновения, необходимо уменьшить действующие в системе переменные силы. Это достигается заменой динамических технологических процессов статическими (например, ковку и штамповку рекомендуется заменять прессованием, операцию ударной правки – вальцовкой, пневматическую клепку – сваркой и т.д.). Рекомендуется также тщательно выбирать режимы работы оборудования, чтобы вибрация была минимальной. Большой эффект дает тщательная балансировка вращающихся механизмов, применение специальных редукторов с низким уровнем вибрации и другие мероприятия.

Важно, чтобы собственные частоты вибрации агрегата или установки не совпадали с частотами переменных сил, вызывающих вибрацию. В противном случае может возникнуть резонанс, в результате чего резко увеличится амплитуда колебаний (виброперемещение) устройства, что может привести к его поломке или разрушению. Исключить резонансные режимы работы оборудования и тем самым снизить уровень вибрации можно либо путем изменения массы и жестокости вибрирующей системы, либо установлением нового режима работы агрегата.

Следующий метод защиты от вибрации называется вибродемпфированием (вибропоглощением), под которым понимают превращение энергии механических колебаний системы в тепловую. Это достигается использованием в конструкциях вибрирующих афегатов специальных материалов (например, сплавов систем медь–никель, никель–титан, титан–кобальт), применением двухслойных материалов типа сталь-алюминий, сталь-медь. Хорошей вибродемпфирующей способностью обладают и традиционные материалы: пластмассы, дерево, резина. Значительный эффект достигается при нанесении на колеблющиеся детали вибропоглощающих покрытий. Пример таких покрытий – различные упруговязкие материалы, такие, как пластмасса или резина, а также различные мастики. Известными вибропоглощающими мастиками являются так называемые «Антивибриты» («Антивибрит–2», «Антивибрит–3»), изготавливаемые на основе эпоксидных смол.

Виброгашение, или динамическое гашение, колебаний достигается в первую очередь установкой вибрирующих машин и механизмов на прочные массивные фундаменты. Массу фундамента рассчитывают таким образом, чтобы амплитуда колебаний его подошвы была в пределах 0,1–0,2 мм, а для особо важных сооружений – 0,005 мм.

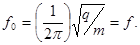

Если какой-либо агрегат колеблется с определенной частотой, то снизить его вибрацию можно установкой на агрегат динамического виброгасителя – самостоятельной колебательной системы, обладающей массой т и жесткостью q. При этом для вибрации защищаемого агрегата его частота колебаний f и частота колебаний виброгасителя f0 должны находиться в следующем соотношении:

Закрепленный жестко на защищаемом агрегате виброгаситель колеблется в противофазе с основной установкой, в результате чего снижается уровень вибрации. Однако он действует на определенной (фиксированной) частоте колебаний, соответствующей резонансному режиму работы. При изменении частоты колебаний основной установки резонанс между ней и виброгасителем пропадает, в результате резко снижается эффективность его работы.

Достаточно эффективным способом защиты является виброизоляция, которая заключается в уменьшении передачи колебания от вибрирующего устройства к защищаемому объекту помещением между ними упругих устройств. Эти устройства называются виброизоляторами. Эффективность виброизоляторов характеризуется коэффициентом передачи (КП), который рассчитывается по следующей формуле:

КП =

где

В качестве виброизоляторов используют пружинные опоры либо упругие прокладки из резины, пробки и т.д. Возможно использование сочетания этих устройств (комбинированные виброизоляторы).

Для уменьшения вибрации ручного инструмента его ручки выполняются с использованием упругих элементов – виброизоляторов, снижающих уровень вибрации.

Рассмотренные выше методы защиты от шума, инфра- и ультразвука, а также от вибрации относятся к коллективным методам защиты.

К средствам индивидуальной защиты от шума относятся противошумные вкладыши, наушники и шлемы. Противошумные вкладыши вставляют в слуховой канал и перекрывают его. В зависимости от частоты они обеспечивают снижение уровня шума на 5–20 дБ. Их изготавливают из специального ультратонкого волокна, а также из резины или эбонита. Это наиболее дешевые и компактные индивидуальные средства защиты слуха человека, однако они могут вызвать раздражение слухового прохода.

Акустические характеристики противошумных наушников более эффективны, чем вкладышей. В зависимости от частоты они обеспечивают снижение шума на 7–47 дБ. Наиболее эффективно наушники обеспечивают защиты на высоких частотах.

При очень высоких уровнях шума (более 120дБ) применяют шлемы.

В качестве индивидуальных средств защиты от контактного действия ультразвука можно рекомендовать применение специальных инструментов с изолированными ручками (покрытыми пористой резиной или поролоном), а также использовать резиновые перчатки.

К средствам индивидуальной зашиты от вибраций относятся специальные рукавицы, перчатки и прокладки. Для защиты ног используют виброзащитную обувь, снабженную прокладками из упругодемпфирующих материалов (пластмассы, резины или войлока). С целью профилактики вибрационной болезни персонала, работающего с вибрирующим оборудованием, необходимо строго соблюдать режимы труда и отдыха, чередуя при этом рабочие операции, связанные с воздействием вибрации, и без нее.

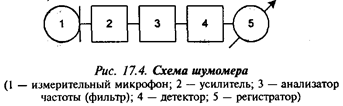

Для измерения уровня шума, инфра- и ультразвука, а также вибрации используют различные приборы, позволяющие определять основные характеристики виброакустических факторов. Принципиальная схема шумомера представлена на рис. 17.4.

В шумомерах используют конденсаторные или пьезоэлектрические микрофоны, преобразующие звуковые колебания в электрические, которые затем усиливаются, проходят через корректирующие фильтры и выпрямитель и поступают на прибор – регистратор.

Среди отечественных приборов для измерения шума можно указать ВШВ-003, позволяющий проводить измерения в частотном диапазоне 10–20 000 Гц (уровень измеряемого звука 25– 140 дБ), и ШВК-1 с фильтрами ФЭ-2 (уровень измеряемого звука 30–140дБ в частотном диапазоне 2–40 000 Гц.). Как следует из их частотных характеристик, эти приборы захватывают и инфразвуковой диапазон.

[17] Хорошим пособием для расчета может служить специальный справочник «Средства защиты в машиностроении»/ Под ред. С.В.Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.

Источник