- Особенности явления феррорезонанса в трансформаторах напряжения

- Что такое феррорезонанс

- Почему появляется в трансформаторах

- Механизм возникновения явления

- Вольтамперная характеристика (ВАХ)

- Резонансный переход

- Какие трансформаторы нейтрализуют эффект феррорезонанса

- НАМИТ-10-2

- НАМИ-10-95

- НАЛИ-СЭЩ-6(10)

- НАЛИ-СЭЩ-1

- НАЛИ-СЭЩ-2

- Способы защиты трансформаторов напряжения от феррорезонанса

- Самые распространенные замыкания — это однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые могут быть или металлическими, или дуговыми. В количественном отношении такого рода замыкания превышают суммарное число остальных видов технологических отклонений, и эти режимы представляют наибольшую опасность для заземляемых трансформаторов напряжения.

- Феррорезонансные процессы. Способы предотвращения повреждений трансформаторов напряжения

Особенности явления феррорезонанса в трансформаторах напряжения

В электрических сетях 6-35 кВ возникает феррорезонанс в трансформаторе напряжения (ТН) при:

- дуговом замыкании на землю,

- работы сети с неполнофазной нагрузкой;

- переключениях с недогруженными линиями.

- В условиях перегрузок ТН выходит из строя, создавая аварии в сети.

Феррорезонанс особенно опасен для критических перегрузок на основной частоте (50 Гц). Возможны субгармонические резонансы на 1/3 и 1/5 от основной частоты.

Что такое феррорезонанс

Феррорезонанс— это явление резкого возрастания тока, приводящее к перегреву и повреждению преобразователя и сопутствующего электротехнического оборудования.

Вызывающий аварию резонанс наблюдается при возникновении колебательного контура с последовательным соединением индуктивности ТН и емкостью сети.

Почему появляется в трансформаторах

Явление резонанса возникает при незаземленной (изолированной) нейтрали совместно с неполнофазным режимом. При изолированной нейтрали ёмкость сети относительно земли образует последовательное соединение с индуктивностью конструкции незаземленного ТН. Неполнофазный режим возникает при частичном включении фаз, при фазовом разрыве или при коротком замыкании несимметричного типа.

Механизм возникновения явления

Вольтамперная характеристика (ВАХ)

ТН содержат катушки индуктивности с сердечниками из ферромагнитных материалов, имеющими нелинейную вольтамперную характеристику (ВАХ). На линейной ВАХ каждому значению напряжения Ui соответствует единственное значение тока Ii. На нелинейной ВАХ для определенного (резонансного) Uр реализуется режим с двумя различными величинами тока — I1 и I2.

Резонансный переход

При значении Uр на обмотках ТН сопротивление резко падает. Происходит мгновенный переход от I1 к I2, приводящий к «опрокидывание фазы» приложенного Uр, характер которого изменяется с активно-индуктивного на активно-емкостной.

Длительные колебания, вызванные резкими переходами тока в первичных обмотках ТН, вызывают тепловой пробой изоляции.

Какие трансформаторы нейтрализуют эффект феррорезонанса

Для предотвращения скачкообразных токовых перегрузок защитные ТН исполняются совместно с трансформаторами нулевой последовательности (ТНП). Такие специализированные устройства называются антирезонансными.

НАМИТ-10-2

Оборудование относится к типу ТН (Н), А — антирезонансный (А), с естественным масляным охлаждением (М), для измерительных цепей (И), трехфазный (Т), номинальным напряжением 10 кв, вариант исполнения— 2.

Измерительное оборудование состоит из двух единиц, размещенных в общем корпусе:

- ТНКИ — это трехобмоточный ТН контроля изоляции;

- ТНП — это двухобмоточный ТНП, выполняющий защиту ТНКИ от аварий при замыканиях отдельных фаз. Фоторезонанс компенсируется индуктивным сопротивлением ТНП в первичной цепи преобразователя.

НАМИ-10-95

Антирезонансное, масляное, измерительное оборудование состоит из:

- трехфазного трехстержневого ТН прямой (обратной) последовательности с дополнительной вторичной обмоткой;

- однофазного двухстержневого ТНП со вторичной обмоткой, соединенной по схеме замкнутого треугольника, снижающей сопротивление нулевой последовательности устройства до величины сопротивления рассеяния.

НАЛИ-СЭЩ-6(10)

Оборудование НАЛИ-СЭЩ -6(10) представлено литой (Л) трехфазной антирезонансной группой измерителей номинальным напряжением 6(10)кв.

Отличием литого исполнения от масляного является высокая пожаро- и взрывобезопасность, что обусловливает применение в особых условиях, например на АЭС.

НАЛИ-СЭЩ-6(10) исполнен посредством четырех активных элементов:

- блока из трех однофазных, двухполюсных, измерительных ТН НОЛ-СЭЩ, каждый из которых содержит до трех вторичных обмоток;

- одного ТНП-СЭЩ, выполняющего функцию защиты НОЛ-СЭЩ от скачкообразных токовых переходов.

НАЛИ-СЭЩ-1

Оборудование выполнено из однофазных ТН с литой изоляцией типа НОЛ-6(10) и ТНП на основе принципа действия и релейной схемы устройства НАМИТ-10-2.

НАЛИ-СЭЩ-2

Данный тип повторяет НАЛИ-СЭЩ-1 при исключении дополнительной вторичной обмотки, соединенной по схеме открытого треугольника, а также при исключении релейной схемы дешунтирования постоянно включенного ТНП. Явление фоторезонанса в трансформаторе напряжения НАЛИ-СЭЩ-2 не возникает при работе с пониженной рабочей индукцией. Защитная конструкция обеспечивает практически линейную ВАХ.

Источник

Способы защиты трансформаторов напряжения от феррорезонанса

Самые распространенные замыкания — это однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), которые могут быть или металлическими, или дуговыми. В количественном отношении такого рода замыкания превышают суммарное число остальных видов технологических отклонений, и эти режимы представляют наибольшую опасность для заземляемых трансформаторов напряжения.

В сети с изолированной нейтралью емкость сети (емкость фаз на землю) образует замкнутый резонансный контур с трансформатором напряжения. Из всего оборудования этих сетей только трансформатор напряжения соединен с землей. Соответственно, любое возмущение в сети с изолированной нейтралью, которое приведет к перезарядке фазных емкостей и появлению напряжения нулевой последовательности, потенциально может привести к феррорезонансному процессу в трансформаторе напряжения.

Понимание природы феррорезонансного процесса в контуре нулевой последовательности позволяет понять, насколько эффективными будут те или иные технические меры и изменения в конструкции трансформаторов напряжения, используемые для придания им антирезонансных свойств. Если пренебречь подпиткой из контура прямой последовательности, то ток намагничивания феррорезонансного процесса практически полностью соответствует току при разряде емкости через катушку с ферромагнитным сердечником. В связи с этим ток феррорезонансного процесса можно описать выражением:

Проведя необходимые исследования и расчеты, мы разработали ряд мер, которые в значительной степени позволяют защитить трансформаторы напряжения от феррорезонанса.

В 2009 году была пересмотрена конструкция высоковольтных трансформаторов напряжения в части снижения рабочей индукции. Рабочая индукция была снижена за счет увеличения количества витков до уровня 0,7–0,73 Тл. До модернизации рабочая индукция находилась в пределах 0,92–0,95 Тл. Ожидаемый эффект от увеличения количества витков это увеличение индуктивности рассеяния. Увеличение индуктивности рассеяния трансформатора напряжения снижает амплитуду бросков тока намагничивания во время феррорезонансного процесса и действующего значения установившегося тока в режиме феррорезонанса в целом.

Для сравнения мы провели расчет на устойчивость к воздействию феррорезонанса трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 и ЗНОЛ-35. Область существования феррорезонанса у ЗНОМ-35 почти в шесть раз больше, чем у ЗНОЛ-35.

Отмечу, что индуктивность рассеяния трансформатора ЗНОМ-35 — 40 Гн, а индуктивность рассеяния трансформатора напряжения ЗНОЛ-35 — 185 Гн.

Рисунок 1. Область существования феррорезонанса трансформаторов напряжения ЗНОМ-35 и ЗНОЛ-35.

Как видно из представленного графика, снижение рабочей индукции сильно снизило возможность возникновения феррорезонанса, но не исключило его полностью.

Общий принцип действия антирезонансных мер это демпфирование резонансных колебаний за счет увеличения активных потерь в резонансном контуре. Самый простой способ демпфирования и наиболее распространенный — это применение сопротивления 25 Ом. Принимая во внимание, что этот способ является, плюс ко всему, самым дешевым, мы разработали два устройства защиты от феррорезонанса, это СЗТн и СЗТн-2. Они включаются в дополнительную обмотку трансформатора напряжения, соединенную в разомкнутый треугольник, служащую для измерения напряжения нулевой последовательности. На рис. 2 представлены области существования феррорезонанса с защитным устройством СЗТн и без него. Как видно, область существования феррорезонанса уменьшилась. Из практики применения СЗТн могу отметить, что в наиболее «проблемных» сетях, где наблюдались частые срабатывания предохранителей или повреждения трансформаторов напряжения, после установки СЗТн проблемы были решены.

Рисунок 2. Области существования феррорезонанса с защитным устройством СЗТн и без него

Для уменьшения области существования феррорезонанса была проведена модернизация СЗТн.

Компьютерные исследования показали, что трансформаторы напряжения, которые снабжены устройством СЗТн-2, не вступают в резонанс с сетью. Колебательные процессы в контуре нулевой последовательности, вызванные возмущением в сети, носят затухающий характер.

Надо отметить, что для предотвращения режима феррорезонанса необходимо, чтобы все трансформаторы напряжения были снабжены устройствами СЗТн или СЗТН-2. На графике представлен случай, когда один из трансформаторов напряжения не снабжен устройством защиты от феррорезонанса.

Еще один способ защиты трансформаторов напряжения от феррорезонанса это включение дополнительного трансформатора напряжения нулевой последовательности в нейтраль трехфазной группы. В настоящее время этот принцип является одним из наиболее распространенных конструктивным решением по приданию трансформаторам антирезонансных свойств.

Рисунок 3. Зависимость действующего тока в установившемся режиме, после ОДЗ для трансформатора напряжения ЗНОЛ.4-35 III с нагрузкой 200ВА

В трехфазных группах однофазных трансформаторов, в которых возможно существование магнитного потока нулевой последовательности (как небаланса магнитных потоков трансформаторов напряжения в фазах), дополнительный трансформатор может выполняет роль не только антирезонансного устройства, а еще и измерителя напряжения нулевой последовательности.

Помимо дополнительных мер защиты от воздействия феррорезонанса, которые предлагает производитель трансформаторов напряжения, есть меры, которые возможно предусмотреть на этапе проекта. Это относится к нагрузкам на вторичные обмотки. В связи с повсеместным применением микропроцессорных терминалов фактическая нагрузка на вторичные обмотки составляет меньше одного процента от номинальной. Кроме того что трансформатор работает вне класса точности, существует опасность возникновения феррорезонанса. Согласно проведенным расчетам, область существования феррорезонанса у нагруженного трансформатора гораздо меньше, чем у трансформатора, работающего в режиме холостого хода.

Устройства заащиты от феррорезонанса

Уменьшение областей существования феррорезонанса с увеличением вторичной нагрузки объясняется ее демпфирующим действием, т.е. увеличением активных потерь в резонансном контуре.

Расчеты показали, что дальнейшее увеличение вторичной нагрузки приводит к существенному сокращению областей опасного феррорезонанса вплоть до того, что при нагрузке 120ВА и 200ВА вообще не будет возникать устойчивого феррорезонанса при однофазных дуговых замыканиях.

Источник

Феррорезонансные процессы. Способы предотвращения повреждений трансформаторов напряжения

Для предотвращения повреждений трансформаторов напряжения феррорезонансными процессами предложен ряд мер и средств, среди которых — разработка и внедрение в эксплуатацию новых, так называемых, антирезонансных трансформаторов напряжения типов НАМИ (ЗНМИ), НАМИТ и т.д., или внедрение устройств защиты от повреждений феррорезонансными процессами (ФРП).

В данной статье я не рассматриваю детально режимы работы антирезонансных трансформаторов типа НАМИ, НАМИТ и тому подобное.

Укажу только, что они не в действительности антирезонансные, а сами также способствуют возникновению феррорезонанса и ими же повреждаются. Более подробно рассмотрим второй способ недопущения повреждений трансформаторов напряжения феррорезонансными процессами. Итак, как показано в [Л1], для защиты ТН от повреждений феррорезонансными процессами предложено устройство, которое обнаруживает наличие феррорезонанса в сети с электромагнитными трансформаторами напряжения типов ЗНОМ (ЗНОЛ), НТМИ и подсоединяя кратковременно небольшой резистор к выводам обмотки разомкнутого треугольника ТН, расхолаживает феррорезонансный контур, срывает феррорезонансные процессы и восстанавливает нормальную работу сети.

Поскольку в электрически связанной сети может эксплуатироваться одновременно несколько ТН, то устройства защиты от феррорезонанса (ПЗФ-1) целесообразно (нужно) устанавливать на каждом ТН, хотя не исключается ситуация, когда один ПЗФ-1 может «сорвать» феррорезонансные процессы в сети при наличии нескольких трансформаторов напряжения [Л2].

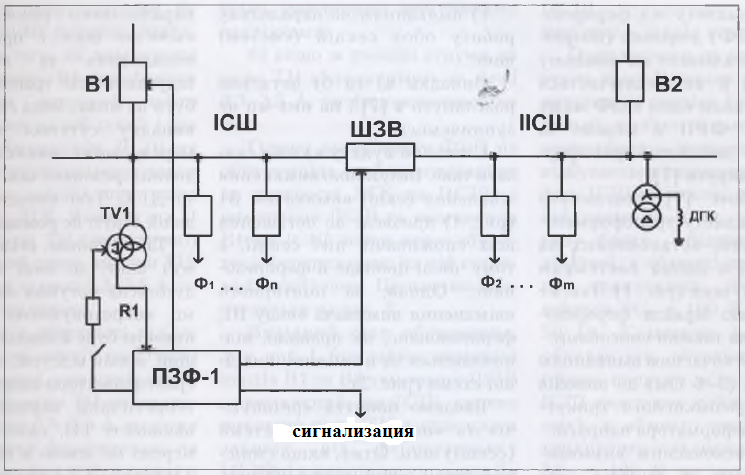

Рис. 1 — Принципиальная схема подстанции с резонирующей (IСШ) и нерезонирующей (IIСШ) секциями (системами) шин: В1, В2 — выключатели вводов; ШЗВ — шиносоединительный выключатель; ДГК — дугогасительная катушка; Ф1 — Ф п — фидеры питания потребителей IСШ; Ф2 — Ф т — фидеры питания потребителей IIСШ

В работе [Л2] рассмотрена система защиты трансформаторов напряжения, установленных на подстанции с двумя системами (секциями) шин (Pис. 1). Там же указано, что сорвать феррорезонанс можно следующими способами:

- а) кратковременным включением резистора (5 — 6 Ом) к выводам обмотки разомкнутого треугольника трансформатора напряжения;

- б) кратковременным отключением одного из фидеров, который питается от системы (секции) шин, ток на землю которого > 0,8 Iс секции шин;

- в) выключением выключателя ввода секции (системы) шин;

- г) включением на параллельную работу обеих секций (систем) шин.

Случаи а) и б) подробно рассмотрены в [Л2] и на них я не останавливаюсь.

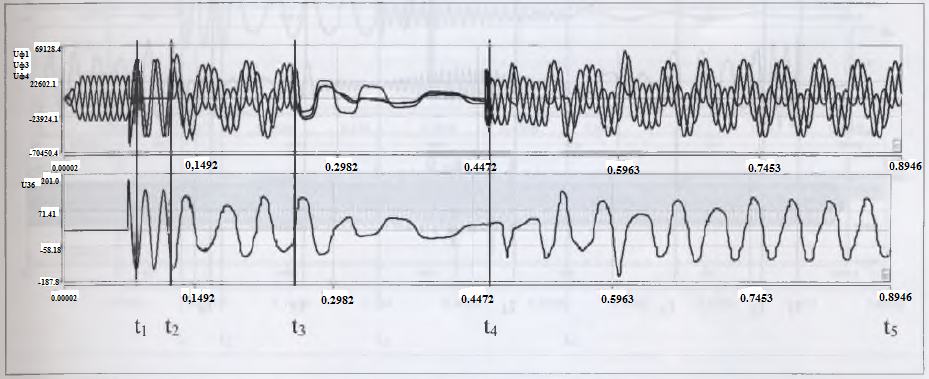

Относительно пункта в) следует сказать. Безусловно отключение питания секции выключателем В1 (Рис. 1) приведет к погашению всех потребителей этой секции, в том числе пропадет и феррорезонанс. Однако, при повторном включение выключателя ввода В1, феррорезонанс, как правило, восстанавливается при неизменной выходной схемы (Pис. 2).

Рис.2 — Осциллограммы координат режима за включение и отключение выключателя ввода В1. Uф1, Uф3, Uф4 – фазные напряжения IСШ; U36- напряжение обмотки разомкнутого треугольника TV1. На осциллограмме показано: 0-t1 – нормальный режим; t1 — КЗ одной из фаз; t2 — обрыв КЗ и возмущения ФРП; t3 — отключение выключателя В1 (угасание переходного процесса) t4 — повторное включение выключателя ввода В1 и восстановления феррорезонансного процесса на IСШ (ШЗВ — выключен)

Введем понятие «резонирующие» и «не резонирующие» системы (секции) шин. Итак, если емкостный ток секции (системы) шин, который приходится на один ТН находится в пределах 0,3-3,5 А, то секция «резонирующая», если же к секции (системе) шин подключена дугогасящая катушка, то параллельного резонанса между емкостью шин и присоединенным оборудованием и нелинейной индуктивностью трансформатора быть не может.

Другое дело, что в случае существенной несимметрии сети может возникать последовательный резонанс между ее емкостью и ДГК. Такие случаи мной в данной статье не рассматриваются.

Таким образом, секцию (систему) шин, к которой подключена дугогасительная катушка будем называть «не резонирующей». Не резонирующей будет и секция (система) шин, в которой отсутствуют, например, трансформаторы напряжения (чисто теоретический вариант) или наличие ТН емкостные токи сети на землю в ней на один ТН большие 3,5 А или меньше 0,3 А.

Тогда одним из наиболее эффективных и простых решений было бы подключение к IСШ второй секции (IIСШ) с включением шиносоединительного выключателя (ШЗВ). Однако, здесь появляются определенные проблемы. Как правило, ШЗВ должен включаться после того, как выключится выключатель ввода В1 (по факту пропадания напряжения), то есть феррорезонанс на этой секции и так пропадет. Включение ШЗВ не вызовет феррорезонанс, теперь уже на обеих секциях шин, если на IIСШ есть ДГК. Если же на II секции отсутствуют ТН (теоретически) или был такой ток на один ТН, выходившего за пределы 0,3-3,5 А, то ситуация становится такой:

- а) если в результате подключения второй секции (системы) шин к первой, емкостный ток на землю на один ТН попадает в диапазон 0,3-3,5 А, то может быть возникновение феррорезонанса на обоих секциях (по всей сети) со всеми возможными негативными последствиями;

- б) если же емкостные токи на один ТН выходят за пределы 0,3-3,5 А, то феррорезонанса не будет.

Однако, после срыва феррорезонансных перенапряжений на обоих секциях (когда установлена дугогасительная катушка на IIСШ) и выключения ШЗВ и включения В1 на IСШ, снова может возникнуть феррорезонанс на этой системе (секции) шин. Это наглядно иллюстрируется на Pис.3.

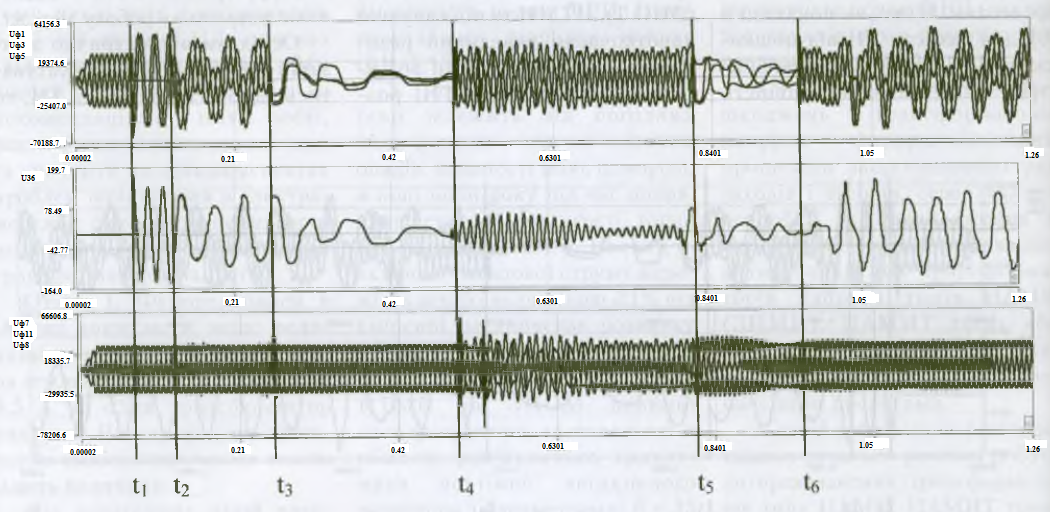

Рис.3 — Осциллограммы координат режима при включении и отключении выключателя ввода и ШЗВ: Uф1, Uф3, Uф4 – фазные напряжения IСШ; U36- напряжение 3U0 обмотки разомкнутого треугольника TV1; Uф7, Uф11, Uф8 – фазные напряжения IIСШ; На осциллограмме показано: 0-t1 – нормальный режим; t1 — КЗ одной из фаз на землю; t2 — обрыв КЗ и возмущения ФРП; t3 — отключение выключателя В1 (угасание переходного процесса); t4 — включение ШЗВ; t5 — отключение ШЗВ; t6 — включение В1

Исходное состояние оборудования, см. Рис. 1, был таким: выключатели вводов В1 и В2 включены; ШЗВ — выключен; на IСШ условно показан один ТН с устройством защиты от феррорезонанса (ПЗФ-1), секция резонирующая.

К IIСШ подключена дугогасящяя катушка — секция не резонирующяя. Осциллограммы на Рис. 3 показывают, что в период от 0 до t1 напряжения на секциях I и II номинальные, в обмотке разомкнутого треугольника — нулевая. Во время t1 происходит замыкание одной из фаз IСШ на землю, напряжение на ней падает до нуля, на «здоровых» фазах — поднимается до линейной, в обмотке разомкнутого треугольника появляется напряжение 3U0 = 100 В, частотой 50 Гц. В момент t2 «земля» обрывается, возмущается ФРП (фазные напряжения всех трех фаз IСШ увеличиваются почти до линейных), в обмотке разомкнутого треугольника появляется напряжение 3U0 = 100 В, с частотой

25 Гц (как раз по форме напряжения 3U0 ярко видно появление феррорезонанса в сети).

В момент t3 выключается выключатель В1 IСШ, процессы на I секции угасают.

В момент t4 включается ШЗВ и после небольшого переходного процесса напряжения на обоих секциях стабилизируются до номинальных, в обмотке разомкнутого треугольника 3U0 приближается к нулю. В момент t5 выключается ШЗВ, возмущается переходный процесс с небольшими амплитудами сигналов. В момент t6 включается выключатель В1 и на IСШ снова возмущается феррорезонансный процесс, который четко видно по форме фазных напряжений и напряжения 3U0.

В это же время напряжения IIСШ (Uф7, Uф11, Uф8) несущественно возмущаются при коммутациях ШЗВ.

Многочисленные исследования этой схемы показали, что подключение II-й секции к 1-й с помощью ШЗВ срывает феррорезонансный процесс, а после выключения ШЗВ и включение В1, приводит к повторному возникновению феррорезонансного процесса на IСШ. Причем ФРП возмущается независимо от симметричности или несимметричности подключения IIСШ к IСШ (одной или двумя) фазами после выключения ШЗВ и включении В1.

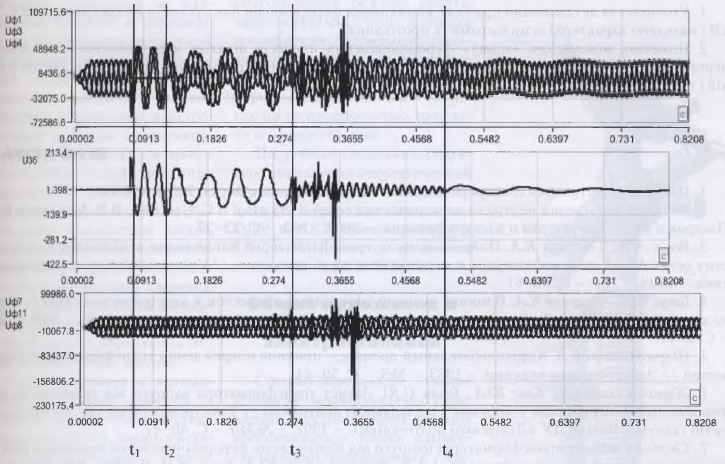

Если же коммутации с ШЗВ выполнить по-другому, а именно:

- а) возбудить феррорезонансный процесс на резонирующей IСШ;

- б) не выключая В1, включить ШЗВ (то есть, подключить к IСШ не резонирующую вторую), то феррорезонансный процесс в схеме угасает полностью и после выключения ШЗВ феррорезонансный процесс не восстанавливается при такой последовательности коммутаций и на IСШ (резонирующей).

Это наглядно проиллюстрировано на Рис. 4 и подтверждено опытом эксплуатации на одной из подстанций 35 кВ Западной электроэнергетической системы, где на «резонирующей» системе шин возник феррорезонанс, который был «сорван» кратковременным подсоединением «не резонирующей» системы шин, к которой была присоединена дугогасительная катушка.

Рис.4 — Осциллограммы координат режима при включении и выключении ШЗВ: На осциллограмме показано: 0-t1 – нормальный режим; t1- t2 — КЗ на IСШ; t2- t3 – ФРП на IСШ; t3 — включение ШЗВ; t4 — отключение ШЗВ; Uф1, Uф3, Uф4 – фазные напряжения IСШ; Uф7, Uф11, Uф8 – фазные напряжения IIСШ;

1. Уточнено и детализировано причины возникновения феррорезонансных процессов в электросетях 6-35 кВ и приведены характерные осциллограммы их протекания.

2. Показана возможность «срыва» феррорезонансных процессов путем кратковременного подключения не резонирующей системы (секции) шин к резонирующей и восстановления нормальной работы обеих систем (секций) шин подстанции.

Источник