Методы борьбы с дрейфом нуля. Дифференциальные каскады.

1. симметрии обоих плеч ДУ. По нему необходимо обеспечить идентичность параметров каскадов ОЭ(общим эмитером), образующих ДУ. При этом должны быть одинаковы параметры транзисторов Т1 и Т2, а также Rк1 = Rк2 (и R01 = R02). Если первое требование выполнено полностью, то больше ничего и не требуется для получения идеального ДУ. Действительно, при Uвх1 = Uвх2 = 0 достигается полный баланс моста, т. е. потенциалы коллекторов транзисторов Т1 и Т2 одинаковы, следовательно, напряжение на нагрузке равно нулю.

2. обеспечить глубокую ООС(Отрицательная обратная связь) для синфазного сигнала. Синфазными называются одинаковые сигналы, т. е. сигналы, имеющие равные амплитуды, формы и фазы. Если на входах ДУ (рис. 10) присутствуют Uвх1=Uвх2, причем с совпадающими фазами, то можно говорить о поступлении на вход ДУ синфазного сигнала. Синфазные сигналы обычно обусловлены наличием помех, наводок и т. д. Выполнить второе основное требование позволяет введение в ДУ резистора RЭ , (или его электронного эквивалента). Если на вход ДУ поступает сигнал синфазной помехи, например, положительной полярности, то транзисторы Т1 и Т2 приоткроются и токи их эмиттеров возрастут. В результате по резистору RЭ будет протекать суммарное приращение этих токов, образующее на нем сигнал ООС. Нетрудно показать, что RЭ образует в ДУ последовательную ООС по току. будет наблюдаться уменьшение коэффициента усиления по напряжению для синфазного сигнала каскадов ОЭ, образующих общие плечи ДУ, Kисф1 и Кисф2 . коэффициент усиления ДУ для синфазного сигнала Кисф = Кисф1 — Кисф2 и за счет выполнения первого основного требования Кисф1 ≈ Кисф2 удается получить весьма малое значение Кисф, т. е. значительно подавить синфазную помеху.

Таким образом, при выполнении в ДУ двух основных требований он обеспечивает стабильную работу с малым дрейфом нуля, с хорошим усилением дифференциального сигнала и со значительным подавлением синфазной помехи.

Операционные усилители.

Операционный усилитель (ОУ) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы.

Инвертирующий вход – фаза на выходе не совпадает, неинвертирующий – совпадает.

Идеальный ОУ имеет бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление и бесконечно большой коэффициент усиления.

Параметры ОУ: смещение или напряжение сдвига нуля, входные токи смещения, разность входных токов, входное сопротивления, коэффициент ослабления синфазного сигнала, коэффициент шума, выходное напряжение и выходной ток, коэффициент усиления, полоса пропускания, скорость нарастания выходного напряжения, время установления выходного напряжения, время восстановления.

Специфические параметры: коэффициент усиления дифференциального сигнала Kд = Uвых /Uвх д (дифференциальный сигнал – напряжения между одним из входов и общей точкой системы);

коэффициент ослабления синфазного сигнала – Косл сф = Кд / Ксф (показывает, во сколько раз коэффициент передачи дифференциального сигнала больше коэффициента передачи синфазных сигналов), дифференциальное входное сопротивление (сопротивление со стороны любого входа при подключении другого к общей точке схемы).

Шумы в электронных схемах.

ШУМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, электрические шумы, сопровождающие процессы генерирования, усиления или преобразования полезных сигналов электронными приборами. Определяют мин. (пороговую) величину полезного сигнала, при к-рой он ещё может быть воспроизведён или усилен без искажений, приводят к уширен и ю спектральной линии генерируемых колебаний. В общем случае вклад в Ш. э. п. вносят как естеств. шумы (дробовые, фликкерные, тепловые), так и техн. шумы.

Вредное влияние естеств. Ш. э. п. на качество работы прибора может быть значительно ослаблено спец. техн. мерами, учитывающими физ. природу каждого из этих шумов. Так, для снижения уровня дробового шума в ЭВП используют такие режимы их работы, при к-рых ток катода меньше полного тока электронной эмиссии (режим пространств, заряда). При работе в таких режимах вблизи катода возникает минимум потенциала (виртуальный кагод), демпфирующий флуктуации тока катода (явление т. н. депрессии дробового шума пространств, зарядом). Указанный механизм успешно используется в диапазоне достаточно низких частот, для к-рого несущественно влияние эффектов, связанных с конечным временем пролёта эл-нов от катода к аноду (пролётных эффектов). В диапазоне СВЧ механизм подавления дробовых шумов значительно сложнее (см. Электронный поток).

Для понижения дробового и фликкерного шумов ЭВП большое значение при разработке и изготовлении этих приборов придаётся повышению однородности катода, тщательному обезгаживанию, приведению всех узлов прибора и его параметров в стабильное состояние в ходе тренировки электронных приборов. Осн. путь снижения тепловых Ш. э. л. (как это следует из ф-лы Найквиста) — уменьшение активных потерь в элект-родинамич. системах приборов, понижение темп-ры (охлаждение приборов). Снижение уровня шумов в ПП приборах достигается след. мерами: уменьшением паразитных контактных сопротивлений; уменьшением времени пролёта носителей заряда; уменьшением ёмкостей ПП приборов; совершенствованием технологич. процесса с целью обеспечения заданного состава исходных материалов и профиля легирования разл. областей структуры ПП прибора (см., напр., Малошумящий транзистор).

Технические Ш.». п. Применительно к ПП приборам термин «технические шумы» обычно не употребляется. Среди техн. шумов ЭВП осн. значение имеют шумы токораспре деле ни я, шумы вторичной электронной эмиссии, ионный шум, а также шумы контактные, вибрационные и др. Шумы токораспределеиия возникают из-за случайного перераспределения тока между электродами прибора, что приводит к увеличению флуктуации в его электронном потоке. Осн. средство борьбы с такими шумами — упучше-ние токопрокождения в приборе- Шумы вторичной электронной эмиссии заключаются в дополнит, флук-туациях ВЧ поля, индуцируемого вторичными эл-нами, испускаемыми электродами прибора (в основном коллектором). Такие шумы успешно подавляют, используя для электродов материалы с низким коэф. вторичной эмиссии, а также спец. конструкции коллекторных узлов, препятствующие проникновению вторичных эл-иов в электродина-мич. систему. Ионные шумы обусловлены электронно-ионными столкновениями, бомбардировкой катода ионами, а также плазменными колебаниями ионов, модулирующими ВЧ сигнал. Ионные шумы подавляются тщательным обезга-живанием прибора, устранением в нём ионных ловушек, в частности в области катода. К техн. шумам относят также Ш. э. п. в узкой полосе частот, напр. гудение, вызванное магн. полем тока подогревателя катода, микрофонный эффект, трески, возникающие при вибрации приборов -и попадании в их рабочее пространство посторонних ч-ц, шорохи, появляющиеся при ухудшении межэлектродной изоляции.

При количеств, оценке Ш. э. п. обычно отвлекаются от учёта каждого отд. источника шума, рассматривая нек-рые эквивалентные источники (генераторы шумового тока или шумового напряжения). Напр., шумовые св-ва электронных усилит, ламп характеризуют эквивалентным шумовым сопротивлением, находящимся при темп-ре 293 К и включённым на вход последовательно с источником сигнала. В др. случаях может рассматриваться согласованное с нагрузкой сопротивление, находящееся при нек-рй эквивалентной темп-ре , и ли акти вный четырёхполюсник, характеризуемый нек-рыми обобщёнными параметрами (шума коэффициентом или шумовой темп-рой).

Инвертирующий усилитель

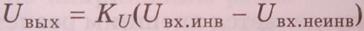

По цепи резистора Rо.с. выходной сигнал поступает на вход усилителя в противофазе со входным сигналом, и ОУ охвачен параллельной ООС по напряжению. Поэтому коэффициент усиления по напряжению ОУ определятся:

Минус указывает на инвертирование сигнала.

Входное сопротивление инвертирующего усилителя на ОУ Rвх.инв имеет относительно небольшое значение ввиду сильного влияния параллельной ООС по напряжению:

Выходное сопротивление инвертирующего усилителя невелико и определяется как небольшим Rвых.оу, так и глубокой ООС по напряжению:

Неинвертирующий усилитель.

Напряжение обратной связи, снимаемое с делителя R1, Rос, пропорционально выходному напряжению усилителя:

За счет глубокой последовательности ООС, охватывающей усилитель, и большого входного сопротивления ОУ Rвх.оу входное сопротивление неивертирующего усилителя велико и определяется:

Источник

Дрейф нуля и способы его уменьшения

Одно из затруднений, возникающих при работе с усилителями с непосредственной связью, состоит в том, что изменения режима схемы по постоянному току неотличимы от усиления сигнала. Такие изменения обычно происходят из-за колебаний температуры. Если, например, в схеме на рисунок 1.57 температура возросла, то разность потенциалов на переходах база-эмиттер уменьшится и это приведет к небольшому увеличению коллекторного тока в обоих транзисторах. Результирующее изменение напряжения смещения называют дрейфом. Обычно самым чувствительным является входной каскад, поскольку в нем происходит, усиливается в наибольшей степени.

Дрейф в схеме на рисунок 1.57 можно наблюдать, подключив к выходу чувствительный вольтметр постоянного тока или осциллограф, у которого усилитель вертикального канала переключен на режим работы по постоянному току. Не подавая никакого сигнала на вход, установите с помощью R5 нулевое напряжение на выходе, а затем возьмитесь пальцами за транзистор VТ1 и погрейте его. Вы увидите

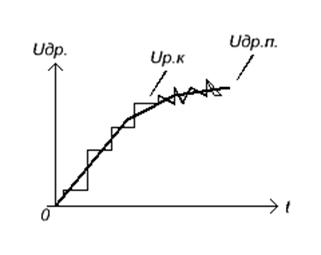

постепенный дрейф выходного напряжения. В результате при отсутствии напряжения сигнала на входе усилителя на его выходе появляется напряжение, имеющее как медленно изменяющуюся постоянную составляющую и Uдр.п, так и беспорядочное отклонения от неё — колебания напряжения дрейфа Uдр.к .

Постоянная составляющая напряжения дрейфа Uдр.п в основном обусловлена нагревом усилительных элементов и деталей схемы после включения усилителя и

Рисунок 1.58 — Характеристика изменения дрейфа нуля

Для УПТ дрейф нуля представляет собой очень вредное явление, так как он не отличим от усиливаемых сигналов, искажает их и может недопустимо изменить режим работы усилительных элементов. У рассмотренных выше схем дрейф при нестабилизированном питании от электросети иногда нарушает работу даже одного каскада, а двухкаскадный усилитель обычно делает неработоспособным.

Основные причины, вызывающие наибольший дрейф в транзисторных УПТ — изменение температуры транзистора в рабочих условиях и изменение напряжения источника питания каскада.

Таким образом, в УПТ нужно принимать меры для уменьшения дрейфа нуля. Способы уменьшения дрейфа нуля :

— уменьшение пределов изменения дестабилизирующей

величины ;

— применение схем термокомпенсации; применение отрицательной

обратной связи по постоянному току;

— использование мостовых (балансных) схем ;

— применение УПТ с преобразованием входного сигнала.

Уменьшение пределов изменения дестабилизирующих величин достигается таким образом : используют электронные, магнитные или феррорезонансные

стабилизаторы напряжения, причём проще стабилизировать с помощью электронных стабилизаторов одно или два небольших напряжения электропитания транзисторных усилителей;

— применяют термостатирование особенно транзисторных усилителей. Однако термостатирование совместно со стабилизацией

напряжения значительно усложняет и удорожает аппаратуру, а

поэтому вводится лишь при особой необходимости;

— используют в УПТ вместо германиевых транзисторов, полевые

или кремниевые транзисторы, которые имеют меньший по величине входной ток.

Термокомпенсирующие элементы обычно включают в отдельные каскады УПТ, чаще в первые. Термокомпенсация достигается введением температурно-зависимых линейных и нелинейных резисторов в эмиттерные (истоковые) или базовые цепи транзисторов. Терморезисторы можно использовать в качестве одного из резисторов делителя напряжения в цепи базы, либо как часть общего сопротивления цепи эмиттера. Однако термокомпесационные схемы требуют, как правило, индивидуальной настройки в пределах всего диапазона температур, причём хороший эффект обычно достигается лишь в узком диапазоне. Для стабилизации усиления и уменьшения дрейфа в УПТ широко используется общая петля ООС по постоянному току. При введении общей ООС по постоянному току. При введении общей ООС по постоянному току по цепи обратной связи на каждый транзистор поступает в противофазе его собственный дрейф, прошедший петлю обратной связи. В итоге собственный дрейф каждого транзистора снижается.

Использование ООС по постоянному току не позволяет все же уменьшить до малого значения дрейфа в УПТ.

Использование в УПТ балансных (мостовых) схем дает весьма существенное уменьшение дрейфа. В этом случае уменьшаются уровни дрейфа, обусловленные и изменением напряжения электропитания и температуры окружающей среды, а также старением элементов усилителя.

Источник