Деградация почвы — шаг цивилизации в пропасть

Многим еще с раннего детства знакомо выражение «земля — кормилица»

И это на сто процентов верно! Земля дает несметные богатства, без которых наше пребывание как биологического вида на планете было бы невозможным. Именно из земных недр мы черпаем полезные ископаемые, которые впоследствии идут на обогрев жилищ, переплавляются в наши автомобили и технологические инновации. Именно из ее бескрайних глубин мы добываем воду, жизненно необходимую как для человеческого организма, так и для производственной деятельности. Самое же неоценимое богатство, которым нас щедро одаривает земля, является возможность выращивать сельскохозяйственные культуры, становящиеся впоследствии хлебом на наших столах.

Сложно даже на миг представить человеческое бытие, если бы рядом не находился такой вот такой чудо-ресурс! Еще с древности человек заметил, что находящийся прямо под ногами материал может отлично послужить ему. Так, зерна пшеницы, попав в такую среду, прорастают и в новом урожае больше, чем было посажено значительно увеличивая свое количество. А если к этому добавить еще капельку заботы и внимания, своевременно помогать посеву, подкармливая удобрениями, свежими глотками воды, получим куда более вдохновляющий результат!

То, что земледелие возникло гораздо раньше скотоводства, факт, доказанный археологическими раскопками. Примерно 13 тыс. лет назад наши предки определили для себя необходимость перехода от собирательства к возделыванию культур. Тогда же явились на свет и первые орудия, ставшие прообразами наших современных мегаагрегатов. А началось все с незатейливых палки-копалки и мотыги, конструировавшийся из природного материала, который был всегда под рукой. Рога животных, деревянные палки, каменные обломки в руках человека приобретали облик первобытных орудий труда, заложивших основы современному сельскому хозяйству.

На сегодняшний день все круто поменялось. Окружив себя механическими устройствами, мы облегчили свою участь. Автоматизировав и создав более жесткие условия для контроля за качественными показателями на каждом технологическом этапе выращивания и переработки сельскохозяйственных культур, человечество смогло с меньшими затратами добиться более высоких показателей продуктивности. Все это сделало из сельского хозяйства многовекторного производственного гиганта, борющегося за наши сытые желудки.

Технократия — один из факторов деградации почвы

Бездумное использование техники и химии привело к ряду негативных последствий, которые на сегодня называются условным термином «деградация». Означает он всестороннее и глубокое нарушение равновесия в почвенной системе, приводящее к ослаблению ее как биосферных, так и производственных функций. Понятие биосферной роли почвенного покрова вызывает, как правило, вызывает затруднения в понимании. А на самом деле все достаточно несложно.

Кроме функций по обеспечению питания всех растительных сообществ на планете Земля, почва как уникальное природно-историческое образование осуществляет и другие, важные для всего живого процессы. А именно:

поддерживает газовый баланс атмосферы и выступает буфером обмена между воздушной и водной оболочками планеты;аккумулирует в себе органическое вещество и связанную с ним энергию;выступает важной составляющей биосферных круговоротов веществ;участвует в регуляции баланса воды в биосфере.

В результате чрезмерной антропогенной нагрузки, активно функционирующие просторы земли могут превратиться в угасающие истощенные квадратные километры бесцельной породы, дальнейшее использование которых будет практически невозможным. По подсчетам мирового научного сообщества, более 2 млрд. гектаров во всех концах нашей планеты уже являются деградированными, что равносильно колоссальному ущербу для сельского хозяйства. Вызывает беспокойство и то, что темпы этого процесса не сбавляются. Некоторые из ведущих факторов деградации почв следующие:

изменение климата планеты;сокращение биоразнообразия на глобальном уровне;уменьшение площадей, занятых естественным растительным покровом;применение тяжелой сельскохозяйственной техники;широкое внедрение пестицидов и минеральных удобрений;неоправданные мелиоративные мероприятия.

И это еще не окончательный список. Для каждого конкретного региона Земли к этим причинам может добавляться еще целый ряд. Среди них и добыча полезных ископаемых, осуществляемая на сегодня двумя способами — открытым (в карьерах) и закрытым (подземное, посредством сооружения шахт). Карьерные отвалы, терриконы негативно влияют на качество почв, выводя из сельскохозяйственного оборота тысячи гектаров плодородных земель. Для таких земель, которые изменили или частично утратили свои первоначальные свойства в ходе хозяйственной эксплуатации, применяют термин «нарушенные земли». В каждой стране мира ведется строгий учет таких территорий. Кроме их истощенности, особую обеспокоенность представляет тот факт, что некоторые из них могут быть потенциально опасными для всего живого. Это, как правило, места захоронения ядовитых отходов, а также свалки бытового мусора.

Немаловажную роль в усилении деградационных процессов играет и урбанизация. Рост городов и коммуникаций буквально отбирает последние благоприятные частички площади планеты, и его, вероятно, уже не остановить. Строительство дорого, газопроводов, систем водоотведения и очистки, без которых немыслимо теперешнее существование человека, забирает все новые и новые земельные ресурсы.

Эрозия как один из факторов ухудшения качества почвы

Деградация как процесс, направленный в обратную сторону от нормального состояния, является многоплановым процессом, затрагивающим все главные аспекты существования почвенной системы. Поэтому можно отдельно различать физическую и химическую деградацию почвы. К физической относят изменение почвенного профиля, приводящее к значительному ухудшению физических свойств грунта и неспособность почвы к восстановлению своих свойств в естественной среде.

Химическая же означает структурные химические перестройки почвенного раствора, что проявляется в изменении ее обычной кислотно-щелочного баланса, минерального и солевого состава, сокращении содержания гумусовых веществ. Как следствие этого, могут возникнуть процессы засоления, осолонцевания, выщелачивания. Нередки случаи полной или частичной потери почвенного плодородия, известной под термином «дегумификация». Учитывая, что слой гумуса в 1 см образуется в природных условиях за сто лет, неудивительно, что именно эта часть наиболее уязвима и подвижна. Если еще несколько веков назад на гумус в почвах приходилась десятая часть их общей структуры, то сегодня данный показатель нередко составляет ее двадцатую часть. Это означает истощение почвенной продуктивности уже наполовину.

Среди других проявлений деградационных процессов наиболее часто имеют дело с эрозией почвы. Дословно этот термин означает «разъедать что-либо». По определению — это процесс переноса верхнего плодородного слоя почвы водой и ветром на значительные расстояния.

На планете существуют два главных типа эрозии — нормальная, существовавшая на Земле и в прошлые геологические эпохи и проявляющаяся в виде геологической работы воды и ветра, и ускоренная, берущая свое летоисчисление с момента появления на ней человека разумного. Именно мы привели к невиданным масштабам этого процесса, усилив его и в итоге став заложниками работы природных стихий. Что же может быть причиной этого неблагоприятного явления? Вариантов множество. Среди них:

неправильная системы обработка почвы;распахивание склоновых территорий;обезлесивание оврагов и балок;уничтожение искусственных зеленых насаждений вдоль автомагистралей;сокращение количества поле- и почвозащитных лесополос;перевыпасание скота.

Таяние снега, интенсивные осадки, пыльные бури своей невидимой работой тысячи лет преобразовывали внешние очертания Земли. Мы же своей хозяйственной деятельностью не только усилили их влияние, но и предали действию этих факторов нового значения. В процессе внедрения тяжелой сельхозтехники, водной мелиорации земельных угодий к водной и ветровой эрозии добавились еще технологическая и ирригационная. Доказано, что тяжелая сельскохозяйственная техника, неоднократно передвигающаяся по полю, приводит к переуплотнению почвы, нарушению ее водо-, воздухопроницаемости. Следы и колеи, оставляемые на полях сельхозагрегатами, нередко дают толчок к началу образования оврага, усиливают выдувание и вымывание почвенных компонентов, разрушая тем самым природную почвенную организацию.

Ирригационная эрозия, возникающая при несоблюдении правил полива, уже сегодня привела к повышенному содержанию солей практически половины орошаемых земель планеты. В итоге всего этого страдает и грунтовая биота — весь тот комплекс живого, начиная от бактерий до беспозвоночных животных, стоящих на страже почвенного плодородия. Следовательно, потеряв их, мы можем лишиться и плодородия почв.

Будущее почвы — дало всех и каждого

Может ли это означать, что через пару десятков лет и имеющаяся на сегодняшний день частица еще плодородных земель превратится в бесплодную материю? К сожалению, нет поводов это отрицать. Опять-таки к сожалению, в погоне за урожаем, мы недооценили и свой собственный, и земельный потенциал. И теперь, все, что мы можем сделать сегодня, сводится лишь к поддержанию их существующего состояния. Имеющиеся на сегодня способы борьбы с деградацией почвы, а так же меры по ее охране и восстановлению должны проводиться в согласованном единстве всех участников земельных отношений. Ведь только комплексный и системный подход к этой непростой задаче может гарантировать хоть малейшую победу.

Борьба с деградацией на начальном этапе сводится к научно обоснованному планированию и организации любой хозяйственной деятельности. Лишь в таких условиях дальнейшие мероприятия будут эффективны. Среди остальных, не менее важных методов, следует обозначить применение почвозащитных севооборотов, обогащение почвы органическими удобрениями, фитомелиорация склоновых и подверженных эрозии территорий, обустройство гидротехнических противоэрозионных сооружений.

Среди многих причин, определивших начало краха многих древних цивилизаций, ученые выделяют и истощение эксплуатируемых ими земельных ресурсов.

Источник

Способы борьбы деградация почвы

Россия имеет большое разнообразие почв. К примеру только черноземы – наиболее плодородные почвы, которые В.В. Докучаев называл «Царем почв», занимают всего 6 % общей площади страны, но на них находится около половины всей площади пахотных угодий и производится около 80 % всей земледельческой продукции. Кроме того почвы, выполняют важнейшие биосферные функции на нашей планете, обеспечивая создание благоприятной окружающей среды, производственной деятельности.

Следовательно, если почва является одним из компонентов биосферы, то она обладает свойством, присущим биосфере в целом, то есть плодородием [1].

С.П. Кравков под плодородием почв понимал такое состояние всех их свойств, при котором возможна жизнь растений. Причем свойства почв разделил на благоприятные и вредные для растений [2].

Под плодородием почв в настоящее время понимается такое состояние всего комплекса их состава и свойств, при котором обеспечивается снабжение растений факторами жизни – элементами питания, водой, физическими и физиологическими условиями роста и развития [4].

Со временем начала осуществления земельной реформы в Российской Федерации (1991 г.) и реформирования земельных отношений землеустройство использовалось как инструмент по разгосударствлению и приватизации земель, реорганизации землепользований бывших колхозов и совхозов, перераспределению земель и передаче их новым хозяйствующим субъектам.

При деградации земель происходит нарушение восстановительной функции, свойственной природным объектам. Причины деградации земель и опустынивания обусловлены в основном колебаниями климата и антропогенной деятельностью. В результате воздействия этих процессов, прежде всего, страдает устойчивое и безопасное развитие стран, в первую очередь, сельскохозяйственное производство [8].

Заметная деградация сельскохозяйственных земель. Примерно 90 % сельскохозяйственных земель определяются как земли, подверженные риску опустынивания.

Определение эрозионной опасности проводится по основным факторам: элементам мезорельефа (склон, вершина, шлейф); крутизне, длине, форме, части (нижняя, средняя, верхняя), экспозиции склонов; площади водосбора; почвам (генезис, механический состав верхнего 10-см слоя, количество частиц более 1 мм в слое 0-5 см); генезису и литологии подстилающих почву пород; естественному растительному покрову; сельскохозяйственному использованию территории.

Основным признаком потенциальной опасности проявления эрозии принята комковатость почвы, то есть весовое содержание фракций крупнее 1 мм в диаметре в слое 0-5 см, выраженное в процентах к взятой из этого слоя навеске. При 60 % и более комковатости почва устойчива и не нуждается в дополнительных почвозащитных мероприятиях, при 50-60 % слабоустойчива и требует защитных мер, при комковатости меньше 50 % необходимо усиление мер защиты [3, 9].

Согласно Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (1994 г.), «опустынивание» означает деградацию земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая изменение климата и деятельность человека. Неотъемлемой частью проблем опустынивания является деградация земель [5. ст. 4].

Почвенной эрозии подвержены значительные площади и в зарубежных странах мира, что приводит к огромным потерям. По различным оценкам, в Европе и США в среднем из-за почвенной эрозии теряется 17 тонн почвы с гектара в год, в Азии и Африке – 50 тонн, в Латинской Америке эти потери оцениваются на уровне 20–60 тонн. Европа менее всего подвержена эрозии, ежегодно теряет миллион тонн.

На долю водной эрозии приходится 55,6 % площади подверженных деградации почв, 27,9 % – ветровой эрозии (деградации), 12,2 % – на долю химических факторов деградации (засоление, загрязнение, истощение элементов питания), 4,2 % – физического уплотнения и подтопления почв.

Но если масштабы и степень загрязнения земель и почв в зонах действия промышленных предприятий сравнительно хорошо изучены, то уровень загрязнения сельскохозяйственных земель сегодня практически не изучается и не оценивается.

Мелиоративные мероприятия играют существенную роль в деле рационального и эффективного использования земли. При этом решаются главным образом следующие вопросы: осушительные работы, размещение орошаемых земель и оросительных систем; культуротехнические мероприятия, проведение мероприятий по коренному и поверхностному улучшению сенокосов и пастбищ, осуществление предложений по улучшению засоленных, солонцеватых, песчаных и овражно- балочных земель, внедрение комплекса агролесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий, рекультивация нарушенных земель.

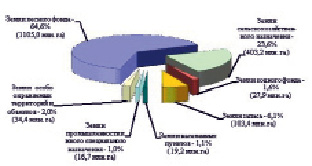

Площадь земельного фонда Российской Федерации в 2013 году составила 1709,8 млн га без учета внутренних морских вод и территориального моря. За период с 2009 г. По 2013 г. площадь земельного фонда Российской Федерации увеличилась. Динамика изменения земельного фонда российской Федерации по категориям проходит в направлении увеличения земель несельскохозяйственного назначения и, соответственно, уменьшения земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1).

Рис. 1 Динамика земельного фонда Российской Федерации по категориям земель

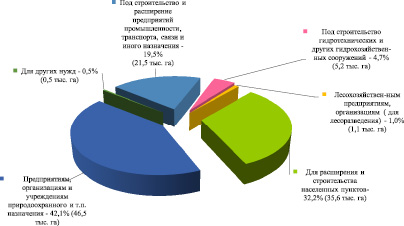

Также Земельным кодексом Российской Федерации допускается изъятие из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных целей при условии худшего их качества согласно кадастровой стоимости. За истекший год из земель сельскохозяйственного назначения по этой причине выбыло 110,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе под строительство и расширение предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения отведено 21,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, для расширения и строительства населенных пунктов – 35,6 тыс. га, предприятиям, организациям и учреждениям природоохранного назначения – 46,5 тыс. га, для других целей – 6,8 тыс. га (рис. 2).

Рис. 2. Доля сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для государственных и общественных нужд

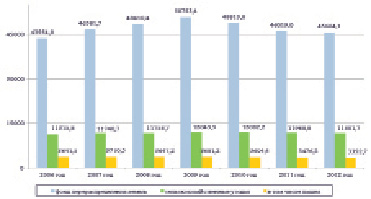

Рис. 3. Изменение площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни (тыс. га)

В 2012 году отмечалось сокращение пахотных земель (на 123,5 тыс. га) в составе земель фонда перераспределения вследствие их предоставления для сельскохозяйственного использования. Значительные площади пашни были вовлечены в сельскохозяйственный оборот в Амурской области (29,2 тыс. га), Красноярском крае (14,8 тыс. га), Свердловской области (14,1 тыс. га), Кабардино-Балкарской Республике (12,8 тыс. га), Республике Калмыкия (12,7 тыс. га), Приморском крае (11,2 тыс. га) [6].

Изменения площади земель фонда перераспределения, сельскохозяйственных угодий в его составе, в том числе пашни, предоставлены на рис. 3.

В настоящее время в связи с отсутствием требуемого землеустроительного обеспечения должным образом не исполняется Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [7].

По устранению деградации почв предлагается целый ряд обще принятых противоэрозионных мероприятий: организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные, а также введение на сельскохозяйственных землях ландшафтно-экологического землеустройства.

С помощью обработки решается ряд важнейших задач по окультуриванию и повышению плодородия почвы, прежде всего таких, как создание благоприятного строения почвы для накопления воды, ее сохранения, усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов и накопления питательных веществ, заделка удобрений и семян. Правильная обработка почвы способствует ее очищению от засоренности и многих вредителей посевов. Известно также, что только путем механической обработки можно коренным образом переделать почву – увеличить мощность ее пахотного слоя.

Источник