1.5. Биологическое оружие, его боевые свойства, способы применения и защиты от него

Биологическим оружием (БО) называют боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (возбудителей) или микробов, вызывающих болезни людей, животных и растений. Цель применения биологического оружия — снижение боеспособности противника. Это может быть достигнуто путём непосредственного поражения людей, а также уничтожением животных и сельскохозяйственных растений, в результате чего человек лишается средств существования (продовольствия), а в некоторых случаях порчи материалов вооружения, военной техники и снаряжения.

Биологическое оружие обладает рядом особенностей, главная из которых способность вызывать массовые заболевания людей (эпидемии), животных (эпизоотии) и растении (эпифитотии). Для заражения достаточно незначительного числа микробов. Попав в организм, микробы быстро размножаются, вызывают его заболевание, а затем вследствие контакта людей друг с другом, через выделения больных, воздух, воду, пищевые продукты, а также через различных переносчиков, обычно насекомых, заболевание при благоприятных условиях может приобрести весьма широкие масштабы.

При этом могут использоваться микробы (вирусы, бактерии, грибки) – возбудители бруцеллеза, туляремии, сибирской язвы, чумы, холеры, сапа, дифтерии, брюшного тифа, лихорадки, энцефалита, оспы, гриппа и многих других заболеваний.

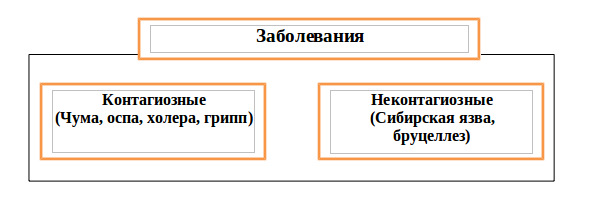

Поражающее действие БО проявляется не сразу, а спустя определенное время (инкубационный период), зависящее как от вида и количества попавших в организм болезнетворных микробов или их токсинов, так и от физического состояния организма. Наиболее часто инкубационный период продолжается от 2 до 5 суток. В течение почти всего этого периода личный состав сохраняет боеспособность, иногда даже не подозревая о состоявшемся заражении. Некоторые из возникающих в результате заражения заболевания, называемые контагиозными (чума, натуральная оспа и др.), могут затем передаваться от пораженных к окружающим здоровым людям через воздух, укусы кровососущих насекомых и другими путями. Заболевания, называемые неконтагиозными (сибирская язва, туляремия и др.), от больных людей к здоровым практически не передаются. Классификация заболеваний приведена на рис.5.

Рис. 5. Классификация заболеваний

Особо следует подчеркнуть сильное психологическое воздействие, оказываемое БО на человека. Наличие реальной угрозы внезапного применения противником БО, как и появление в войсках и среди гражданского населения крупных вспышек и эпидемий опасных инфекционных заболеваний, способны повсеместно вызвать страх, панические настроения, снизить боеспособность войск, дезорганизовать работу тыла.

Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические средства (БС) – специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные в случае проникновения в организм людей, животных (растений) вызывать тяжелые инфекционные заболевания. К ним относят: отдельные виды болезнетворных микробов и вирусов – возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний, а также токсичные продукты их жизнедеятельности; генетический материал – молекулы инфекционных нуклеиновых кислот, полученный из микробов (вирусов). Для уничтожения посевов зерновых, технических и других сельскохозяйственных культур можно ожидать помимо использования микробов – возбудителей болезней культурных растений преднамеренное применение насекомых – наиболее опасных вредителей сельскохозяйственных культур.

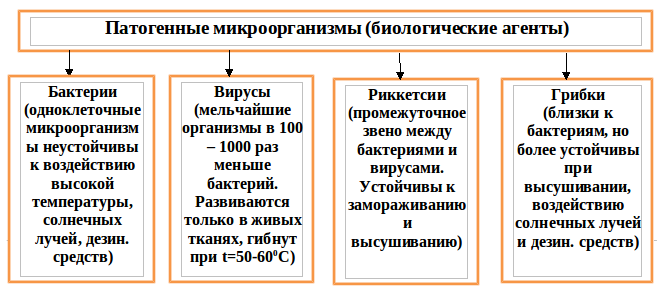

Патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных болезней чрезвычайно малы по размерам, не имеют цвета, запаха, вкуса и поэтому не определяются органами чувств человека. В зависимости от размеров, строения и биологических свойств они подразделяются на классы (рис.6), из которых помимо вирусов наибольшее значение имеют бактерии, риккетсии и грибки.

Рис.6. Классификация биологических агентов

Бактерии представляют собой разнообразные по форме и размерам одноклеточные микроорганизмы. Размеры их колеблются от 0.5 до 8-10 мкм. Размножаются простым поперечным делением, образуя через каждые 28-30 мин две самостоятельные клетки. Под воздействием прямых солнечных лучей, дезинфицирующих веществ, высокой температуры (свыше 600С) бактерии быстро погибают. К низким температурам малочувствительны и свободно переносят замораживание до минус 250С и более. Некоторые виды бактерий для выживания в неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или превращаются в спору, обладающую высокой устойчивостью к воздействию внешней среды. Патогенные бактерии являются причиной многих тяжелых инфекционных заболеваний человека (сельскохозяйственных животных), таких, как чума, сибирская язва, легионеллез, сап, и др. Некоторые бактерии, находясь во внешней среде в благоприятных для своего развития условиях, активно образуют продукты жизнедеятельности, обладающие в отношении организма человека (животных) крайне высокой ядовитостью и вызывающие тяжелые, часто со смертельным исходом, поражения. Эти ядовитые продукты жизнедеятельности получили название микробных токсинов.

Риккетсии – это небольшие (размером от 0.4 до 1 мкм) клетки-палочки. Размножаются поперечным бинарным делением только внутри клеток живых тканей. Они не образуют спор, но достаточно устойчивы к высушиванию, замораживанию действию относительно высоких температур (до 5600С). Риккетсии являются причиной таких тяжелых заболеваний человека, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка Скалистых гор и др.

Грибки – одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения, отличающиеся от бактерий более сложным строением и способом размножения. Споры грибков высокоустойчивы к высушиванию, воздействию солнечных лучей и дезинфицирующих веществ. Заболевания, вызываемые патогенными грибками, характеризуются поражением внутренних органов с тяжелым и длительным течением.

Вирусы – обширная группа биологических агентов, не имеющих клеточной структуры, способных развиваться и размножаться только в живых клетках, используя для этого их биосинтетический аппарат. Размеры внеклеточных форм вирусов колеблются от 0,02 до 0,4 мкм. Большинство из них недостаточно устойчивы к различным факторам внешней среды: плохо переносят высушивания, солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, а также температуру 6000С и действия дезинфицирующих средств. Патогенные вирусы являются причиной многих тяжелых заболеваний человека, таких как натуральная оспа, тропические геморрагические лихорадки, ящур и др.

Эффективность действия БО зависит не только от поражающих способностей биологических средств, но в значительной степени от правильно выбора способов и средств их применения.

Способы боевого применения БС основываются на способности патогенных микробов в естественных условиях проникаться в организм человека следующими путями:

- с воздухом через органы дыхания (аэрогенный, воздушно-капельный путь);

- с пищей и водой через пищеварительный тракт (алиментарный путь);

- через неповрежденную кожу в результате укусов зараженных кровососущих членистоногих (трансмиссивный путь);

- через слизистые оболочки рта, носа, глаза, а также через поврежденные кожные покровы (контактный путь).

Способы боевого применения БС:

- распыление биологических рецептур для заражения приземного слоя воздуха частицами аэрозоля – аэрозольный способ;

- рассеивание в районе цели искусственно зараженных биологическими средствами кровососущих переносчиков – трансмиссионный способ;

- заражение биологическими средствами воздуха и воды в замкнутых пространствах (объема) при помощи диверсионного снаряжения – диверсионный способ.

Аэрозольный способ является основным способом боевого применения БС. Он позволяет внезапно и скрытно заражать биологическими средствами на больших пространствах приземные массы воздуха, местность и находящиеся на ней живую силу, вооружение и военную технику. При этом заражению биологическим аэрозолем одновременно подвергается живая сила, не только открыто расположенная на местности, но и находящаяся в негерметизированных вооружении, военной технике и сооружениях.

Перевод биологических рецептур в аэрозоль осуществляется двумя основными методами: силой взрыва ВВ биологического боеприпаса и с помощью распылительных устройств.

К достоинствам первого метода (взрыва) относят простоту, надежность, высокую экономичность. Однако в результате образования в момент взрыва высокой температуры и ударной волны наблюдается значительная гибель биологических средств.

В распылительных устройствах перевод рецептуры в аэрозоль осуществляется либо под воздействием сжатого инертного газа (в механических генераторах аэрозолей), либо набегающим воздушным потоком (в выливных авиационных приборах). Распылительные устройства, устанавливаемые на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах, позволяют создавать на определенных высотах облако зараженной атмосферы, которое, дрейфуя и постепенно оседая, способно заражать приземные воздушные массы над значительной по площади территорией.

Трансмиссионный способ заключается в преднамеренном рассеивании в заданном районе искусственно зараженных биологическими средствами кровососущих переносчик с помощью энтомологических боеприпасов (авиационных бомб и контейнеров специальной конструкции).

Трансмиссионный способ основан на том, что многие из существующих в природе кровососущих членистоногих легко воспринимают, длительной сохраняют, а затем через укусы передают возбудителей ряда опасных для человека и животных заболеваний. Так, отдельные виды комаров способны передавать желтую лихорадку, лихорадку денге, Венесуэльский энцефаломиелит лошадей, блохи – чуму, вши – сыпной тиф, москиты – лихорадку паппатачи.

Применение искусственно зараженных переносчиков наиболее вероятно в теплое время года и природных условиях, близких к естественному обитанию переносчиков.

Диверсионный способ применения БС заключается в преднамеренном скрытном заражении биологическими средствами замкнутых пространств (объектов) воздуха и воды, а также продовольствия (фуража), используемых непосредственно, без дополнительной очистки (обработки).

С помощью малогабаритного диверсионного снаряжения (портативных генераторов аэрозолей, распыляющих пеналов и т.п.) возможно в определенный момент осуществить заражение воздуха в местах массового скопления людей. Возможно также заражение воды в городских водонапорных системах, для чего могут быть использованы возбудители чумы, холеры, брюшного тифа и особенно ботулинический токсин. Путем диверсий, кроме того, могут быть распространены искусственно зараженные кровососущие переносчики и насекомые.

Основным методом применения биологических рецептур является распыление их в воздухе и создание, таким образом, облака биологического аэрозоля. Заболевания личного состава будут при этом возникать в результате вдыхания аэрозольных частиц, содержащих возбудителей болезней. Таким путём можно заразиться многими заболеваниями, включая и такие, возбудители которых в естественных условиях воздушно капельным путём не передаются. БО способно вызывать поражения на больших площадях, чем другие средства поражения. Это связано с высокой инфекционностью биологических аэрозолей. Непосредственная защита личного состава в период биологического нападения противника обеспечивается использованием средств индивидуальной и коллективной защиты, а также применением средств экстренной профилактики, имеющихся в индивидуальных аптечках.

Личный состав, находящийся в очаге биологического заражения, должен не только своевременно и правильно использовать средства защиты, но и строго выполнять правила личной гигиены и следующие правила:

- не снимать средства индивидуальной защиты без разрешения командира;

- не прикасаться к вооружению и военной технике и имуществу до тех пор, пока они не будут продезинфицированы;

- не пользоваться водой из источников и продуктами питания, находящимися в очаге заражения;

- не поднимать пыль, не ходить по кустарнику и густой траве;

- не соприкасаться военнослужащим с гражданским населением, не пораженным биологическими средствами, не передавать им продукты питания, воду, предметы обмундирования, технику и другое имущество.

Источник

ВОЕННАЯ МЫСЛЬ 11.2005 г. (стр. 27-33)

«ВОЕННАЯ МЫСЛЬ» №11.2005 г. (стр. 27-33)

К вопросу о способах и формах боевого применения сил и средств РЭБ

Заместитель начальника Управления РЭБ ГШ ВС РФ генерал-майор Ю.А. НЕЧАЕВ

Ведущий научный сотрудник ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ МО РФ полковник запаса Ю.Е. ДОНСКОВ,

доктор военных наук

Начальник управления ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ МО РФ полковник С.И. ЖИХАРЕВ,

кандидат технических наук

ИЗВЕСТНО, что способы и формы боевого применения сил и средств не только являются важнейшим элементом в содержании основ теории любого рода войск и специальных войск, но и с точки зрения военного науковедения относятся к приоритетным задачам военной науки. Отсутствие или недостаточный уровень их развития является сдерживающим фактором в становлении и совершенствовании тактики, а также в повышении эффективности того или иного вида поражения (воздействия) в операции (боевых действиях). Сказанное в полной мере относится и к радиоэлектронной борьбе, будущее которой во многом зависит как от степени развития теории совместного боевого применения перспективных разнородных сил и средств РЭБ, так и от ее практической апробации в войсках.

В настоящее время происходят заметные количественно-качественные изменения в развитии разнородных сил и средств РЭБ: значительное увеличение парка современной техники РЭБ и ее боевых возможностей, возрастание количества и сложности возлагаемых на них задач, комплексность и все большая самостоятельность в выполнении задач дезорганизации сложных радиоэлектронно-компьютеризированных объектов и систем. Все это приводит к необходимости обобщения и систематизации имеющегося опыта боевого применения частей (подразделений) РЭБ на учениях и в вооруженных конфликтах для последующего уточнения основных теоретических положений и выявления современных тенденций в области развития способов и форм их использования в операции (бою). Данным вопросам в последние годы уделялось достаточно много внимания, однако имеющиеся в этой области результаты не обладают необходимой основательностью и устойчивостью. Основной причиной такого положения, по нашему мнению, является отсутствие, во-первых, базовых определений таких категорий, как «форма» и «способ», по отношению к боевому применению разнородных частей (сил и средств) РЭБ с учетом специфики выполнения задач ее перспективными разнородными силами и средствами; во-вторых, структуризации объективно возрастающего количества способов и форм как самостоятельного, так и совместного боевого применения разнородных перспективных сил и средств РЭБ в операциях (боевых действиях); в-третьих, разграничений между собственно способами боевого применения конкретных частей РЭБ и способами их совместного применения, в том числе со средствами огневого поражения в ходе комплексного воздействия на сложные радиоэлектронно-компьютеризированные объекты (системы).

В значительной степени такое положение может быть исправлено уточнением сущности и содержания форм и способов боевого применения сил и средств РЭБ с выявлением возможных современных тенденций в их развитии. При этом, на наш взгляд, целесообразно использовать общефилософские определения категорий «форма», «способ» в их взаимосвязи, а также учитывать практический опыт применения вышеназванных категорий в других родах войск и специальных войсках.

Как известно, с философской точки зрения форма — это внешнее очертание, оболочка, внешняя структура, неразрывно связанная с определенным содержанием. Форма всякого процесса, в том числе и боевого применения, обусловлена его содержанием, в качестве которого выступает способ. Рассмотрим принципиальное соотношение способа и формы боевого применения сил и средств РЭБ и возможные современные тенденции в их изменениях, содержащих материальную основу для создания нового рода войск (рис.).

Боевое применение сил и средств РЭБ в операции (боевых действиях) представляет собой целенаправленный процесс выполнения ими поставленных задач на базе диалектического единства двух основных категорий: «способа» и «формы». При этом термин «способ» выступает как ведущий, наиболее подвижный элемент боевого применения. Исходя из базовой трактовки категории «способ» (как последовательности действий в целях получения желаемого результата) можно сформулировать категорию «способ боевого применения части (сил и средств) РЭБ» как упорядоченную последовательность ее (их) действий в операции (боевых действиях), осуществляемую для выполнения свойственных им задач. В соответствии со сложившейся практикой войск способ боевого применения отдельной части РЭБ определяется, как правило, решением (замыслом) командира на основе полученной им боевой задачи и его оценки возможностей по ее выполнению с требуемой эффективностью в конкретных условиях обстановки. Что касается способа боевого применения совокупности частей (сил и средств) РЭБ, то он генерируется уже решением (замыслом) начальника службы РЭБ объединения (соединения) с учетом задач, поставленных командующим (командиром) или начальником штаба, и интегральной оценки их возможностей.

Из опыта прошедших войн и вооруженных конфликтов следует, что, с одной стороны, каждый выбранный способ боевого применения уникален в своем роде, так как присущ конкретной оперативной (тактической) и радиоэлектронной обстановке и реализуется в определенных видах операций (боевых действий). При этом за данной уникальностью (непохожестью) не сразу можно выявить общую направленность и закономерности в развитии тех или иных способов. Однако, с другой стороны, перед наукой и практикой с различной периодичностью возникают задачи по поиску и выявлению факторов (движущих сил), которыми определяются на данном этапе тенденции в развитии способов, присущих тому или иному объекту (процессу) исследования. Так, на наш взгляд, к основным аспектам, через которые может определяться влияние внешних факторов на способ боевого применения перспективных разнородных сил и средств РЭБ, следует отнести: упорядоченную последовательность радиоэлектронного воздействия на соответствующие объекты (элементы объекта), направление (объект) сосредоточения основных усилий, боевой порядок (зону применения), вид маневра (см. рис.).

Рассмотрим в отдельности влияние каждого из этих факторов и попытаемся определить степень их воздействия на тот или иной аспект категории «способ боевого применения сил и средств РЭБ». Общеизвестно, что последовательность радиоэлектронного воздействия на соответствующие объекты (элементы объекта) предопределяют: перечень и объем выполняемых частью (силами и средствами) РЭБ функций в соответствии с ее (их) предназначением; способ (способы) нарушения функционирования отдельных РЭС (ЭВТ) или дезорганизации сложных радиоэлектронно-компьютеризированных объектов или систем в целом; состояние и динамика изменения радиоэлектронной (оперативной, тактической) обстановки.

Первый аспект данного фактора по опыту локальных войн и конфликтов характеризуется увеличением перечня и объема выполняемых задач (функций) современными частями РЭБ. Это обусловлено все более полным освоением диапазона частот, в котором могут создаваться помехи или поражаться РЭС противника как традиционными силами и средствами радиоэлектронного подавления, так и новыми классами техники РЭБ (самонаводящееся на излучение оружие (ВТО РЭБ), средства РЭБ, основанные на новых физических принципах). Расширение парка современной разнородной техники РЭБ с различными боевыми возможностями ведет не только к простому увеличению количества способов разных видов воздействия на отдельные РЭС и электронно-вычислительную технику (выборочное радиоэлектронное подавление, радиоэлектронный налет, радиоэлектронно-силовой удар, искажение и модификация отдельных блоков информации, вывод из строя определенных РЭС), но и к формированию более высокого уровня способов дезорганизации функционирования сложных радиоэлектронно-компьютеризированных объектов (рассечение, отсечение, радиоинформационное блокирование, вывод из строя, уничтожение информационных баз данных).

Анализ вышеизложенного позволяет применительно к первому фактору сформулировать основную тенденцию, которая для радиоэлектронно-информационных систем состоит в обязательности одновременного и комплексного воздействия во всем диапазоне частот на все РЭС и ЭВТ каждого радиоэлектронно-компьютеризированного объекта, подлежащего радиоэлектронному подавлению (поражению).

При выборе направления сосредоточения основных усилий до настоящего времени исходили из необходимости поиска среди важнейших объектов противника наиболее уязвимых. Это было связано главным образом с ограниченными боевыми возможностями традиционной техники радиоэлектронного подавления, состоявшей на вооружении частей РЭБ. В настоящее время целесообразно, на наш взгляд, изменить содержание данного фактора и выбирать для воздействия наиболее важные объекты, поскольку для перспективных средств РЭБ в принципе нет неуязвимых радиоэлектронных и электронно-вычислительных объектов.

Основная тенденция, касающаяся изменения боевого порядка, предопределяется как стремлением военного руководства наиболее развитых вооруженных сил «поднять» средства РЭБ в воздух и даже в космос, так и перемещением зон их применения на территорию противника. Все это обусловлено настоятельной потребностью расширения зоны энергодоступности объектов для традиционного радиоэлектронного подавления, а также, что немаловажно, важностью снижения негативного влияния РЭП на условия ЭМС своих войск. Кроме того, для наземных средств РЭБ интенсивно изыскиваются технические пути решения ими задач с ходу (на ходу) для повышения оперативности применения существующих частей РЭБ.

Что касается изменения вида маневра, то здесь характерным является сокращение времени реакции и возрастание пространственных показателей видов маневра воздействиями. В современных условиях предпочтение отдается такому виду маневра, как изменение направления излучения электромагнитных волн без смены позиционного района. В целом данная тенденция обусловлена резким возрастанием динамики боевых действий и мобильности войск.

В свою очередь, как отмечалось выше, «форма» выступает в качестве внешней оболочки, в которой реализуется конкретный для данной обстановки способ боевого применения сил и средств РЭБ при решении ими поставленной боевой задачи в операции (боевых действиях). При этом исходя из теории многоуровневых иерархических систем выбранные формы боевого применения сил и средств РЭБ должны соответствовать видам операций и боевых действий. На основе анализа практики оперативной (боевой) подготовки и результатов научных исследований к основным факторам, характеризующим форму боевого применения части (сил и средств) РЭБ, целесообразно отнести (см. рис.): количество радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств, радиоэлектронно-компьютеризированных объектов и систем, подлежащих РЭП; размах радиоэлектронного воздействия; периодичность реализации в ходе операции (боевых действий).

При этом возрастание количества радиоэлектронных средств, объектов и систем, подлежащих РЭП, обусловливает увеличение числа форм боевого применения сил и средств РЭБ. Данная тенденция тесно связана с развитием соответствующих способов их боевого применения, обусловленным количественно-качественным ростом оперативных и боевых возможностей частей в связи с их оснащением современной и перспективной техникой. Так, разработка средств РЭБ, основанных на новых физических принципах, приведет к появлению как собственных, так и соответствующих совместных форм их боевого применения с другими частями РЭБ, что обеспечит качественное возрастание общих оперативных возможностей разнородных сил и средств.

Следующей тенденцией являются: увеличение размаха радиоэлектронного воздействия, прежде всего его ширины и глубины, повышение удельного веса комбинированного (комплексного) применения разнородных сил и средств РЭБ, сокращение продолжительности воздействия для получения заданной эффективности (конечного результата). Это позволяет увеличить в 2-3 раза периодичность реализации в ходе операции (боевых действий) отдельных форм боевого применения сил и средств РЭБ, и в первую очередь радиоэлектронных ударов.

Известно, что в военном деле конечной целью любого способа боевого применения является выполнение поставленной задачи. Поэтому структуризацию объективно возрастающего количества способов и форм как самостоятельного, так и совместного применения перспективных разнородных сил и средств РЭБ в операциях (боевых действиях) целесообразно осуществить через объективные взаимосвязи трех категорий: «задача сил и средств РЭБ» — «способ выполнения задачи» — «форма боевого применения сил и средств РЭБ». При этом задача должна быть сформулирована так, чтобы по своей сути она соответствовала предназначению разнородных сил и средств РЭБ, а по объему и сложности — их возможностям.

Анализ потенциальных возможностей перспективных сил и средств РЭБ, проведение аналогий со структурой способов и форм применения сил и средств воздействия других родов войск (например, огневого поражения) позволяют сформулировать соответствующие им задачи, способы и формы их боевого применения (табл.).

Как видно из таблицы, в ближайшее время, по всей вероятности, могут быть реализованы такие новые формы боевого применения современных и перспективных разнородных сил и средств РЭБ, как радиоэлектронно-силовые удары, радиоэлектронные и радиоэлектронно-хакерские бои, сражения и операции.

Анализ современных тенденций в развитии способов и форм применения современных и перспективных разнородных сил и средств РЭБ позволяет сделать следующий основополагающий вывод. Существенное увеличение размаха и эффективности воздействия современными и перспективными разнородными силами и средствами РЭБ как по уровню объектов (до сложных радиоэлектронно-компьютеризированных систем), так и по пространству и времени (практически во всей полосе боевых действий объединений и соединений), а также непосредственное участие в нанесении поражения противнику создает необходимые предпосылки для трансформации формирований РЭБ в род войск. В свою очередь, выявление современных тенденций в развитии разнородных сил и средств РЭБ, своевременная разработка теоретических положений по способам и формам их боевого применения, а также оперативное использование в войсковой практике полученных результатов позволят в максимальной степени реализовать высокие потенциальные боевые возможности сил и средств РЭБ по борьбе с существующими и новыми радиоэлектронно-компьютеризированными объектами и системами противника.

Военная Мысль. 2001. № 6. С. 32-36.

Военная Мысль. 1998. № 4. С. 67-70; 2001. № 1. С. 23-26; № 4. С. 79-80.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1994.

Источник