- Big data

- Экскурс в историю и статистику

- Как работает технология big data?

- Для чего используют?

- Методики анализа и обработки

- Большие данные в бизнесе и маркетинге

- Перспективы развития

- Резюме

- Big Data от А до Я. Часть 1: Принципы работы с большими данными, парадигма MapReduce

- История вопроса и определение термина

- Принципы работы с большими данными

- MapReduce

- Примеры задач, эффективно решаемых при помощи MapReduce

- Word Count

- Обработка логов рекламной системы

- Резюме

Big data

Определение Big data обычно расшифровывают довольно просто – это огромный объем информации, часто бессистемной, которая хранится на каком либо цифровом носителе. Однако массив данных с приставкой «Биг» настолько велик, что привычными средствами структурирования и аналитики «перелопатить» его невозможно. Поэтому под термином «биг дата» понимают ещё и технологии поиска, обработки и применения неструктурированной информации в больших объемах.

Экскурс в историю и статистику

Словосочетание «большие данные» появилось в 2008 году с легкой руки Клиффорда Линча. В спецвыпуске журнала Nature эксперт назвал взрывной рост потоков информации — big data. В него он отнес любые массивы неоднородных данных свыше 150 Гб в сутки.

Из статистических выкладок аналитических агентств в 2005 году мир оперировал 4-5 эксабайтами информации (4-5 миллиардов гигабайтов), через 5 лет объемы big data выросли до 0,19 зеттабайт (1 ЗБ = 1024 ЭБ). В 2012 году показатели возросли до 1,8 ЗБ, а в 2015 – до 7 ЗБ. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году системы больших данных будут оперировать 42-45 зеттабайтов информации.

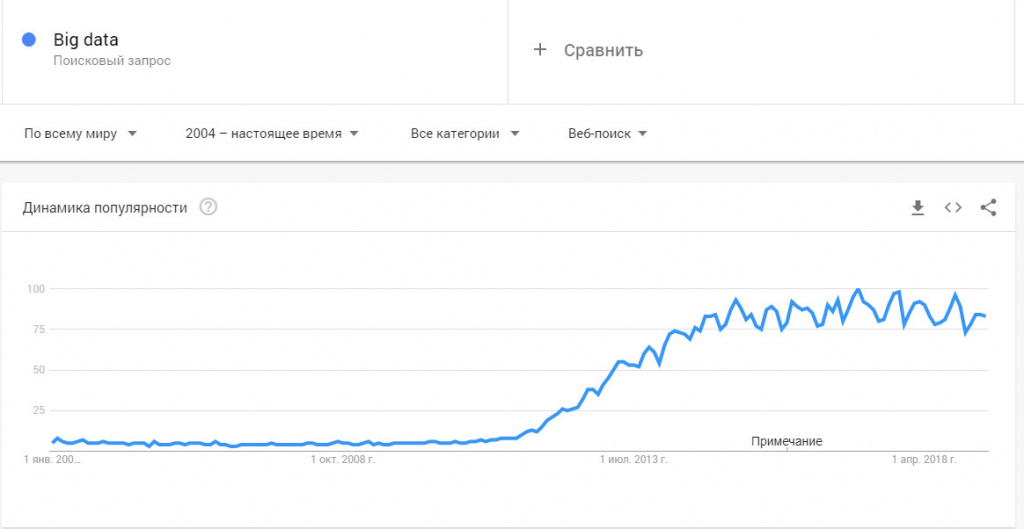

До 2011 года технологии больших данных рассматривались только в качестве научного анализа и практического выхода ни имели. Однако объемы данных росли по экспоненте и проблема огромных массивов неструктурированной и неоднородной информации стала актуальной уже в начале 2012 году. Всплеск интереса к big data хорошо виден в Google Trends.

К развитию нового направления подключились мастодонты цифрового бизнеса – Microsoft, IBM, Oracle, EMC и другие. С 2014 года большие данные изучают в университетах, внедряют в прикладные науки – инженерию, физику, социологию.

Как работает технология big data?

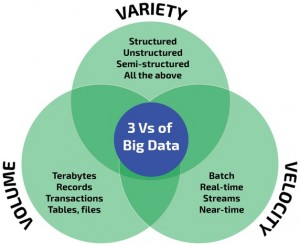

Чтобы массив информации обозначить приставкой «биг» он должен обладать следующими признаками:

- Объем (Volume) – данные измеряются по физической величине и занимаемому пространству на цифровом носителе. К «биг» относят массивы свыше 150 Гб в сутки.

- Скорость, обновление (Velocity) – информация регулярно обновляется и для обработки в реальном времени необходимы интеллектуальные технологии больших данных.

- Разнообразие (Variety) – информация в массивах может иметь неоднородные форматы, быть структурированной частично, полностью и скапливаться бессистемно. Например, социальные сети используют большие данные в виде текстов, видео, аудио, финансовых транзакций, картинок и прочего.

В современных системах рассматриваются два дополнительных фактора:

- Изменчивость (Variability) – потоки данных могут иметь пики и спады, сезонности, периодичность. Всплески неструктурированной информации сложны в управлении, требует мощных технологий обработки.

- Значение данных (Value) – информация может иметь разную сложность для восприятия и переработки, что затрудняет работу интеллектуальным системам. Например, массив сообщений из соцсетей – это один уровень данных, а транзакционные операции – другой. Задача машин определить степень важности поступающей информации, чтобы быстро структурировать.

Принцип работы технологии big data основан на максимальном информировании пользователя о каком-либо предмете или явлении. Задача такого ознакомления с данными – помочь взвесить все «за» и «против», чтобы принять верное решение. В интеллектуальных машинах на основе массива информации строится модель будущего, а дальше имитируются различные варианты и отслеживаются результаты.

Современные аналитические агентства запускают миллионы подобных симуляций, когда тестируют идею, предположение или решают проблему. Процесс автоматизирован.

К источникам big data относят:

- интернет – блоги, соцсети, сайты, СМИ и различные форумы;

- корпоративную информацию – архивы, транзакции, базы данных;

- показания считывающих устройств – метеорологические приборы, датчики сотовой связи и другие.

Принципы работы с массивами данных включают три основных фактора:

- Расширяемость системы. Под ней понимают обычно горизонтальную масштабируемость носителей информации. То есть выросли объемы входящих данных – увеличились мощность и количество серверов для их хранения.

- Устойчивость к отказу. Повышать количество цифровых носителей, интеллектуальных машин соразмерно объемам данных можно до бесконечности. Но это не означает, что часть машин не будет выходить из строя, устаревать. Поэтому одним из факторов стабильной работы с большими данными является отказоустойчивость серверов.

- Локализация. Отдельные массивы информации хранятся и обрабатываются в пределах одного выделенного сервера, чтобы экономить время, ресурсы, расходы на передачу данных.

Для чего используют?

Чем больше мы знаем о конкретном предмете или явлении, тем точнее постигаем суть и можем прогнозировать будущее. Снимая и обрабатывая потоки данных с датчиков, интернета, транзакционных операций, компании могут довольно точно предсказать спрос на продукцию, а службы чрезвычайных ситуаций предотвратить техногенные катастрофы. Приведем несколько примеров вне сферы бизнеса и маркетинга, как используются технологии больших данных:

- Здравоохранение. Больше знаний о болезнях, больше вариантов лечения, больше информации о лекарственных препаратах – всё это позволяет бороться с такими болезнями, которые 40-50 лет назад считались неизлечимыми.

- Предупреждение природных и техногенных катастроф. Максимально точный прогноз в этой сфере спасает тысячи жизней людей. Задача интеллектуальных машин собрать и обработать множество показаний датчиков и на их основе помочь людям определить дату и место возможного катаклизма.

- Правоохранительные органы. Большие данные используются для прогнозирования всплеска криминала в разных странах и принятия сдерживающих мер, там, где этого требует ситуация.

Методики анализа и обработки

К основным способам анализа больших массивов информации относят следующие:

- Глубинный анализ, классификация данных. Эти методики пришли из технологий работы с обычной структурированной информацией в небольших массивах. Однако в новых условиях используются усовершенствованные математические алгоритмы, основанные на достижениях в цифровой сфере.

- Краудсорсинг. В основе этой технологии возможность получать и обрабатывать потоки в миллиарды байт из множества источников. Конечное число «поставщиков» не ограничивается ничем. Разве только мощностью системы.

- Сплит-тестирование. Из массива выбираются несколько элементов, которые сравниваются между собой поочередно «до» и «после» изменения. А\В тесты помогают определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на элементы. Например, с помощью сплит-тестирования можно провести огромное количество итераций постепенно приближаясь к достоверному результату.

- Прогнозирование. Аналитики стараются заранее задать системе те или иные параметры и в дальнейшей проверять поведение объекта на основе поступления больших массивов информации.

- Машинное обучение. Искусственный интеллект в перспективе способен поглощать и обрабатывать большие объемы несистематизированных данных, впоследствии используя их для самостоятельного обучения.

- Анализ сетевой активности. Методики big data используются для исследования соцсетей, взаимоотношений между владельцами аккаунтов, групп, сообществами. На основе этого создаются целевые аудитории по интересам, геолокации, возрасту и прочим метрикам.

Большие данные в бизнесе и маркетинге

Стратегии развития бизнеса, маркетинговые мероприятия, реклама основаны на анализе и работе с имеющимися данными. Большие массивы позволяют «перелопатить» гигантские объемы данных и соответственно максимально точно скорректировать направление развития бренда, продукта, услуги.

Например, аукцион RTB в контекстной рекламе работают с big data, что позволяет эффективно рекламировать коммерческие предложения выделенной целевой аудитории, а не всем подряд.

Какие выгоды для бизнеса:

- Создание проектов, которые с высокой вероятностью станут востребованными у пользователей, покупателей.

- Изучение и анализ требований клиентов с существующим сервисом компании. На основе выкладки корректируется работа обслуживающего персонала.

- Выявление лояльности и неудовлетворенности клиентской базы за счет анализа разнообразной информации из блогов, соцсетей и других источников.

- Привлечение и удержание целевой аудитории благодаря аналитической работе с большими массивами информации.

Технологии используют в прогнозировании популярности продуктов, например, с помощью сервиса Google Trends и Яндекс. Вордстат (для России и СНГ).

Методики big data используют все крупные компании – IBM, Google, Facebook и финансовые корпорации – VISA, Master Card, а также министерства разных стран мира. Например, в Германии сократили выдачу пособий по безработице, высчитав, что часть граждан получают их без оснований. Так удалось вернуть в бюджет около 15 млрд. евро.

Недавний скандал с Facebook из-за утечки данных пользователей говорит о том, что объемы неструктурированной информации растут и даже мастодонты цифровой эры не всегда могут обеспечить их полную конфиденциальность.

Например, Master Card используют большие данные для предотвращения мошеннических операций со счетами клиентов. Так удается ежегодно спасти от кражи более 3 млрд. долларов США.

В игровой сфере big data позволяет проанализировать поведение игроков, выявить предпочтения активной аудитории и на основе этого прогнозировать уровень интереса к игре.

Сегодня бизнес знает о своих клиентах больше, чем мы сами знаем о себе – поэтому рекламные кампании Coca-Cola и других корпораций имеют оглушительный успех.

Перспективы развития

В 2019 году важность понимания и главное работы с массивами информации возросла в 4-5 раз по сравнению с началом десятилетия. С массовостью пришла интеграция big data в сферы малого и среднего бизнеса, стартапы:

- Облачные хранилища. Технологии хранения и работы с данными в онлайн-пространстве позволяет решить массу проблем малого и среднего бизнеса: дешевле купить облако, чем содержать дата-центр, персонал может работать удаленно, не нужен офис.

- Глубокое обучение, искусственный интеллект. Аналитические машины имитируют человеческий мозг, то есть используются искусственные нейронные сети. Обучение происходит самостоятельно на основе больших массивов информации.

- Dark Data – сбор и хранение не оцифрованных данных о компании, которые не имеют значимой роли для развития бизнеса, однако они нужны в техническом и законодательном планах.

- Блокчейн. Упрощение интернет-транзакций, снижение затрат на проведение этих операций.

- Системы самообслуживания – с 2016 года внедряются специальные платформы для малого и среднего бизнеса, где можно самостоятельно хранить и систематизировать данные.

Резюме

Мы изучили, что такое big data? Рассмотрели, как работает эта технология, для чего используются массивы информации. Познакомились с принципами и методиками работы с большими данными.

Рекомендуем к прочтению книгу Рика Смолана и Дженнифер Эрвитт «The Human Face of Big Data», а также труд «Introduction to Data Mining» Майкла Стейнбаха, Випин Кумар и Панг-Нинг Тан.

Источник

Big Data от А до Я. Часть 1: Принципы работы с большими данными, парадигма MapReduce

Привет, Хабр! Этой статьёй я открываю цикл материалов, посвящённых работе с большими данными. Зачем? Хочется сохранить накопленный опыт, свой и команды, так скажем, в энциклопедическом формате – наверняка кому-то он будет полезен.

Проблематику больших данных постараемся описывать с разных сторон: основные принципы работы с данными, инструменты, примеры решения практических задач. Отдельное внимание окажем теме машинного обучения.

Начинать надо от простого к сложному, поэтому первая статья – о принципах работы с большими данными и парадигме MapReduce.

История вопроса и определение термина

Термин Big Data появился сравнительно недавно. Google Trends показывает начало активного роста употребления словосочетания начиная с 2011 года (ссылка):

При этом уже сейчас термин не использует только ленивый. Особенно часто не по делу термин используют маркетологи. Так что же такое Big Data на самом деле? Раз уж я решил системно изложить и осветить вопрос – необходимо определиться с понятием.

В своей практике я встречался с разными определениями:

· Big Data – это когда данных больше, чем 100Гб (500Гб, 1ТБ, кому что нравится)

· Big Data – это такие данные, которые невозможно обрабатывать в Excel

· Big Data – это такие данные, которые невозможно обработать на одном компьютере

· Вig Data – это вообще любые данные.

· Big Data не существует, ее придумали маркетологи.

В этом цикле статей я буду придерживаться определения с wikipedia:

Большие данные (англ. big data) — серия подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.

Таким образом под Big Data я буду понимать не какой-то конкретный объём данных и даже не сами данные, а методы их обработки, которые позволяют распредёлено обрабатывать информацию. Эти методы можно применить как к огромным массивам данных (таким как содержание всех страниц в интернете), так и к маленьким (таким как содержимое этой статьи).

Приведу несколько примеров того, что может быть источником данных, для которых необходимы методы работы с большими данными:

· Логи поведения пользователей в интернете

· GPS-сигналы от автомобилей для транспортной компании

· Данные, снимаемые с датчиков в большом адронном коллайдере

· Оцифрованные книги в Российской Государственной Библиотеке

· Информация о транзакциях всех клиентов банка

· Информация о всех покупках в крупной ритейл сети и т.д.

Количество источников данных стремительно растёт, а значит технологии их обработки становятся всё более востребованными.

Принципы работы с большими данными

Исходя из определения Big Data, можно сформулировать основные принципы работы с такими данными:

1. Горизонтальная масштабируемость. Поскольку данных может быть сколь угодно много – любая система, которая подразумевает обработку больших данных, должна быть расширяемой. В 2 раза вырос объём данных – в 2 раза увеличили количество железа в кластере и всё продолжило работать.

2. Отказоустойчивость. Принцип горизонтальной масштабируемости подразумевает, что машин в кластере может быть много. Например, Hadoop-кластер Yahoo имеет более 42000 машин (по этой ссылке можно посмотреть размеры кластера в разных организациях). Это означает, что часть этих машин будет гарантированно выходить из строя. Методы работы с большими данными должны учитывать возможность таких сбоев и переживать их без каких-либо значимых последствий.

3. Локальность данных. В больших распределённых системах данные распределены по большому количеству машин. Если данные физически находятся на одном сервере, а обрабатываются на другом – расходы на передачу данных могут превысить расходы на саму обработку. Поэтому одним из важнейших принципов проектирования BigData-решений является принцип локальности данных – по возможности обрабатываем данные на той же машине, на которой их храним.

Все современные средства работы с большими данными так или иначе следуют этим трём принципам. Для того, чтобы им следовать – необходимо придумывать какие-то методы, способы и парадигмы разработки средств разработки данных. Один из самых классических методов я разберу в сегодняшней статье.

MapReduce

Про MapReduce на хабре уже писали (раз, два, три), но раз уж цикл статей претендует на системное изложение вопросов Big Data – без MapReduce в первой статье не обойтись J

MapReduce – это модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для обработки больших объёмов данных на компьютерных кластерах. MapReduce неплохо иллюстрируется следующей картинкой (взято по ссылке):

MapReduce предполагает, что данные организованы в виде некоторых записей. Обработка данных происходит в 3 стадии:

1. Стадия Map. На этой стадии данные предобрабатываются при помощи функции map(), которую определяет пользователь. Работа этой стадии заключается в предобработке и фильтрации данных. Работа очень похожа на операцию map в функциональных языках программирования – пользовательская функция применяется к каждой входной записи.

Функция map() примененная к одной входной записи и выдаёт множество пар ключ-значение. Множество – т.е. может выдать только одну запись, может не выдать ничего, а может выдать несколько пар ключ-значение. Что будет находится в ключе и в значении – решать пользователю, но ключ – очень важная вещь, так как данные с одним ключом в будущем попадут в один экземпляр функции reduce.

2. Стадия Shuffle. Проходит незаметно для пользователя. В этой стадии вывод функции map «разбирается по корзинам» – каждая корзина соответствует одному ключу вывода стадии map. В дальнейшем эти корзины послужат входом для reduce.

3. Стадия Reduce. Каждая «корзина» со значениями, сформированная на стадии shuffle, попадает на вход функции reduce().

Функция reduce задаётся пользователем и вычисляет финальный результат для отдельной «корзины». Множество всех значений, возвращённых функцией reduce(), является финальным результатом MapReduce-задачи.

Несколько дополнительных фактов про MapReduce:

1) Все запуски функции map работают независимо и могут работать параллельно, в том числе на разных машинах кластера.

2) Все запуски функции reduce работают независимо и могут работать параллельно, в том числе на разных машинах кластера.

3) Shuffle внутри себя представляет параллельную сортировку, поэтому также может работать на разных машинах кластера. Пункты 1-3 позволяют выполнить принцип горизонтальной масштабируемости.

4) Функция map, как правило, применяется на той же машине, на которой хранятся данные – это позволяет снизить передачу данных по сети (принцип локальности данных).

5) MapReduce – это всегда полное сканирование данных, никаких индексов нет. Это означает, что MapReduce плохо применим, когда ответ требуется очень быстро.

Примеры задач, эффективно решаемых при помощи MapReduce

Word Count

Начнём с классической задачи – Word Count. Задача формулируется следующим образом: имеется большой корпус документов. Задача – для каждого слова, хотя бы один раз встречающегося в корпусе, посчитать суммарное количество раз, которое оно встретилось в корпусе.

Раз имеем большой корпус документов – пусть один документ будет одной входной записью для MapRreduce–задачи. В MapReduce мы можем только задавать пользовательские функции, что мы и сделаем (будем использовать python-like псевдокод):

Функция map превращает входной документ в набор пар (слово, 1), shuffle прозрачно для нас превращает это в пары (слово, [1,1,1,1,1,1]), reduce суммирует эти единички, возвращая финальный ответ для слова.

Обработка логов рекламной системы

Второй пример взят из реальной практики Data-Centric Alliance.

Задача: имеется csv-лог рекламной системы вида:

Необходимо рассчитать среднюю стоимость показа рекламы по городам России.

Функция map проверяет, нужна ли нам данная запись – и если нужна, оставляет только нужную информацию (город и размер платежа). Функция reduce вычисляет финальный ответ по городу, имея список всех платежей в этом городе.

Резюме

В статье мы рассмотрели несколько вводных моментов про большие данные:

· Что такое Big Data и откуда берётся;

· Каким основным принципам следуют все средства и парадигмы работы с большими данными;

· Рассмотрели парадигму MapReduce и разобрали несколько задач, в которой она может быть применена.

Первая статья была больше теоретической, во второй статье мы перейдем к практике, рассмотрим Hadoop – одну из самых известных технологий для работы с большими данными и покажем, как запускать MapReduce-задачи на Hadoop.

В последующих статьях цикла мы рассмотрим более сложные задачи, решаемые при помощи MapReduce, расскажем об ограничениях MapReduce и о том, какими инструментами и техниками можно обходить эти ограничения.

Спасибо за внимание, готовы ответить на ваши вопросы.

Источник