- Как договориться с собой

- Как договориться с собой?

- Как договориться с собой — действия.

- Как прийти к согласию с самим собой?

- В чем заключается согласие с самим собой?

- Как прийти к согласию с самим собой?

- КОНТРАКТ С СОБОЙ . КАК ДОГОВОРИТСЯ С СОБОЙ?

- Лига психотерапии

- Правила сообщества

- Как ломается самооценка и откуда берутся «неполноценные»

- Про самооценку в целом и типы её «заниженности»

Как договориться с собой

Как договориться с собой, если психологическое устройство человеческого разума представляет собой очень сложную конструкцию? На вершине стоит сознательная часть, которая считает, что полностью контролирует ситуацию.

Ниже сознания принято располагать бессознательную часть, которая ничего не считает, а просто делает своё дело. В итоге в любом человеке может возникнуть конфликт сознательного и бессознательного.

Как договориться с собой?

Стремясь снять противоречия, человек может начать употреблять сильнодействующие вещества, уйти в религию, либо обратиться к психоаналитикам. Но все эти шаги только скроют проблему, а не решат её.

Выходом из внутреннего конфликта может стать работа над собой. По эффективности такое решение будет наилучшим. К сожалению, этот путь может затянуться на всю жизнь. С другой стороны, постоянное улучшение себя и своей жизни – одна из лучших дорог, которую может выбрать человек.

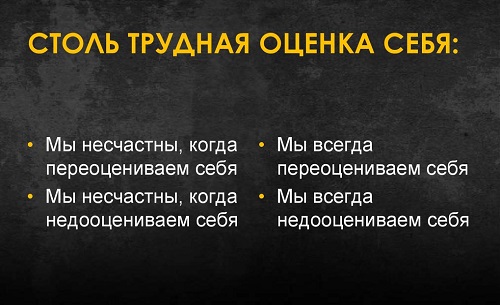

Спросите самого себя, «Каким вы себя видите?». А потом спросите других, «Каким они видят вас?». Полученные ответы, если они даны честно, могут весьма неприятно удивить. Такая картина является естественным продолжением человеческих отношений, когда самого себя мы оцениваем лучше, а других хуже.

Но не в этом главное условие того, как договориться с собой. Учитывая, что существуют разные оценки себя любимого и эти оценки могут существенно влиять на наше настроение, внутреннюю свободу и иные психо-физические проявления, следует что-то с этим делать.

Но самым лучшим, хоть и сложным вариантом того, как договориться с собой, будет принятие себя таким, какой есть. Заключается этот способ в отказе от оценки самого себя и разрешении быть не таким, каким хочется.

Каждое свое деяние человек оценивает, хорошо он сделал или плохо. При этом оценка строится не на объективных параметрах, а на внутренних установках. Ошибки получают резко отрицательную оценку, большие успехи положительную.

Но самооценка ещё не главная проблема. Проблема начинается, когда, выставив себе оценку, человек переживает из-за неё. Что бы прекратить внутренний конфликт, необходимо по возможности прекратить оценивать себя, или хотя бы устранить переживания по поводу ошибок и неудач.

Разрешив себе ошибаться и быть таким, какой есть, не следует ударяться в другую крайность. Сняв ограничители в виде самооценок, человек бросается в омут запрещённых ранее поступков.

В результате вместо роста, начинается деградация. Ошибки нужны, для того чтобы их анализировать и затем корректировать свой путь, а не для проведения самооценки.

Да и те, общечеловеческие ценности, которые выражены в десяти заповедях, всё-таки являются главными моральными законами человеческого общества и не стоит их преступать.

Как договориться с собой — действия.

Что делать?

Полюбите себя. Примите себя таким, какой вы есть. Разрешите себе ошибаться. Не казните самого себя за неудачи и неправильные поступки. Разрешите себе быть несовершенным.

Как делать?

Запишите себе аффирмацию и почаще повторяйте ее: «Я себя люблю. Я принимаю себя таким, какой я есть. Все мои действия правильны».

Следите за своим внутренним голосом. Как только увидите, что он начнёт оценивать ваши поступки, будет переживать за ошибки, постарайтесь найти причину такого поведения самого себя.

Итак, мы рассмотрели вопрос о том, как договориться с собой, рекомендуем так же прочитать статью искусство правильного вопроса.

Источник

Как прийти к согласию с самим собой?

Основой для достижения счастья является согласие человека с самим собой. Внутренняя гармония помогает строить доверительные отношения с окружающими и влияет на все аспекты жизни индивида.

Прийти к этому состоянию можно, постоянно работая над собой и развиваясь.

В чем заключается согласие с самим собой?

Во-первых, это следование своим принципам, своей собственной разработанной системе ценностей, а не тому, что диктуют стереотипы и чужое мнение.

Во-вторых, это возможность оглянуться в прошлое без самобичевания и упреков. Важно понимать, что любой опыт полезен на пути становления личности, и каждое событие в прошлом имеет смысл. Даже поступки, которыми сложно гордиться, были совершены не зря, если они чему-то научили, помогли становлению более гармоничной личности.

В-третьих, это осознание того, что человек ждет от будущего. Четко поставленные цели и видимый прогресс на пути к их выполнению – важная составляющая гармонии с собой. Для правильной постановки целей необходимо проанализировать свой характер, темперамент, приобретенный опыт.

Живущий в согласии с собой во всем ищет положительные аспекты, принимает события и людей с терпимостью, не поддается влиянию эмоций. Согласие с собой избавляет от тревожности, раздражительности и приносит умиротворение.

Как прийти к согласию с самим собой?

1. Научиться любить и ценить себя. Принятие себя таким, как есть, – важный шаг на пути к гармонии. Постоянное сравнение себя с другими людьми, зависть к их достоинствам и критика их недостатков – одно из проявлений того, что человек недоволен собой. Необходимо уметь ценить свои сильные стороны, ведь у каждого они есть. А недостатки нужно осознавать и пытаться от них избавиться.

2. Прислушиваться к своей интуиции, чувствам, следовать велению сердца. Выслушивать советы родных и друзей, конечно, стоит, но окончательное решение принимать исходя из своего мироощущения и принципов. Нести ответственность за свои действия и не перекладывать вину на других.

3. Совершенствовать свой внутренний мир, познавать себя. Для достижения гармонии человеку важно определить, кто он и в чем смысл его жизни. На основе этого выстроится система ценностей, которой в дальнейшем будет руководствоваться индивид.

4. Расширять кругозор. Больше читать, посещать семинары, смотреть кино на тему саморазвития. Важно общаться с положительными и умными людьми, исключить из круга друзей и знакомых тех, кто пропитан негативом.

5. Уделять внимание физической оболочке. В здоровом теле и дух здоров. Не пренебрегать физическими упражнениями, питаться правильно, больше общаться с природой.

6. Уважать окружающих и проявлять доброжелательность. Быть готовым помочь по мере возможности, не ожидая того же взамен. Оказание помощи придаст значимости и уверенности в своей полезности. Не навязывать людям свою точку зрения и не поддаваться давлению с их стороны.

7. Довольствоваться настоящим. Принимать даже печальные события как должное, осознавая, что ничто в жизни не происходит без причины.

8. Полюбить или хотя-бы принять то, что окружает нас в повседневной жизни. К этому относится и родной город, и дом, и работа, и рутина. Найти в, на первый взгляд, неприятных вещах что-то хорошее, приносящее радость.

9. Реагировать на проблемы со здравым смыслом, не впадая в панику, без раздражительности и злости. Не поддаваться этим эмоциям в решении конфликтных ситуаций.

Находясь в согласии с самим собой, легко изменить взгляд на вещи, события и людей, на которые нет возможности повлиять. Человек – главный творец своего счастья, нужно лишь суметь отыскать его внутри себя.

Опытные психологи и психотерапевты нашего Психологического центра помогут Вам прийти к согласию с самим собой.

Источник

КОНТРАКТ С СОБОЙ . КАК ДОГОВОРИТСЯ С СОБОЙ?

Я Алексей Хидоятов – практикующий психолог, психоаналитик, сексолог

Сегодня мы поговорим о контракте. В том числе о контракте с самим собой.

Я рассказывал, что был на обучении у Саши Ройтмана, и мы там разбирали тему контракта. Мы начали с контракта клиента и терапевта, но он всегда начинается с себя.

Например, для терапевта это контракт с собой в контексте терапии с клиентом, входа в его травму. Если я, будучи зависимым и не проработав эту зависимость, пытаюсь работать с зависимым клиентом, скорее всего мы вместе с ним попадем в его боль и будем там сидеть. Не будет терапии, не будет эффективности.

Прежде чем начать работать с клиентом, терапевт работает с собой. Мы не можем быть сапожниками без сапог. Нельзя брать в работу клиента с проблематикой, которую мы не понимаем или боимся. То есть надо сначала разобраться с собой и понять, а в состоянии ли я взять эту работу.

Контракт с собой

А теперь представьте контракт с собой. Я заключаю с собой контракт, как Алексей с Алексеем: на что я готов пойти и через что я готов пройти. Это моя самоценность, моя цель и моя жизнь. Это внутренняя задача, которую я ставлю перед самим собой, как личность.

Аналогично каждый из нас, заключая такие контракты и сделки, сталкивается с проблемой преодоления себя или бессилия. Все начинается с ценности: цели, идеи, мечты и фантазии. И, в первую очередь, с собственного бессилия. С признания себя абсолютно беспомощным и неспособным.

Чтобы понимать свои ресурсы и способность, нужно понимать свои слабости. Только сильный человек может признаться в своих слабостях. Слабый никогда не признается.

И здесь начинается самое интересное.

Когда я могу определить свои силы и знаю свою верхнюю грань, я точно так же должен знать свою вторую крайность – свое бессилие. То, чего я не могу сделать: никогда не делал или не признаюсь себе, что не могу.

Пример моего бессилия здесь и сейчас

Например, у меня сейчас не получается привести вам хороший пример. Я мог бы сидеть и выдумывать, преодолевая себя, чтобы выпендриться и написать что-то красивое и умное. Но я признаюсь в своем бессилии создать удачный пример и красивую метафору. Я просто отталкиваюсь от того, что имею здесь и сейчас. Как классический гештальтист, который попивает из стакана, а не анализирует насколько он полный или пустой.

Когда возможен контракт?

И контракт с самим собой в том, что я осознаю свои сильные и слабые стороны. Я соглашаюсь с собой во всех успехах и проигрышах, в собственном опыте и понимании своих ресурсов: академических, эмоциональных, интеллектуальных, коммуникационных и прочих.

И любая задача, которую я себе ставлю (или жизнь ставит, помещая меня в какие-то условия), посильна мне только тогда, когда я признаю себя. Признаю себя целостным – свои силы, слабости и ресурсы, если они есть. Тогда контракт с самим собой возможен. И тогда возможно все остальное.

Получилось коротко, но я думаю, что мне удалось раскрыть тему. И мне очень интересно что вы думаете об этом. Причем я обращаюсь не только к клиентам, но и к коллегам или просто любителям психологии.

Давайте обсудим эту тему:

Как вам та идея, которую я вкладываю в эту формулировку?

Что контракт с собой – это признание своего бессилия, своих ресурсов и собственной целостности.

Как от этого можно отталкиваться для того, чтобы в этом же и находить свои ресурсы?

Потому что, на мой субъективный вкус, мои ресурсы лежат в моих слабостях. Они заключены не только в моей потенции, которую я знаю. А скорее в той, которую я не знаю, не признаю. И только признав ее, я могу двигаться дальше.

Спасибо за внимание, друзья.

До новых встреч!

Ссылка на бесплатный психологический чат общения /ответов на вопросы / консультаций

Основной канал PSY39 в TG

Лига психотерапии

4.2K поста 22.5K подписчиков

Правила сообщества

Поддерживайте авторов и комментаторов плюсами.

Задавайте любое количество уточняющих вопросов.

Ведите диалог уважительно.

Лучшие посты Лиги

Все посты и обсуждения по датам

Онлайн сейчас и за последние сутки

Мы дорожим атмосферой безопасности и доброжелательности в нашем сообществе, оскорбления ведут к немедленному вызову модератора сайта и санкциям.

Как вам та идея, которую я вкладываю в эту формулировку?

Вы точно психолог?

куда ни плюнь, психологи.

По-моему образования у него нету никакого, кроме курсов.

секта или ебанаты

Как ломается самооценка и откуда берутся «неполноценные»

Уверен, многие из вас знакомы с вопросом «как воспитать ребенка с заниженной самооценкой?» примерно на уровне «если постоянно ребенка критиковать и всячески смешивать его с дерьмом, то мы получим ребенка с ЗС» (Заниженной Самооценкой), и это, безусловно, верный ответ, однако это далеко не вся истина. Многие менее очевидные её аспекты от большинства продолжают ускользать. Давайте же попробуем пролить на них свет.

Для начала разберемся, из чего складывается самооценка ребенка, из каких конкретно деталей и моментов его жизни. Здесь, на первый взгляд, всё просто: из того, как его одобряют родители и одобряют ли они его вообще, как они реагируют на его успехи и неудачи. В целом это верно и рождает в нашем сознании интуитивно понятную «накопительную» модель – вот есть некий сосуд, и чего мы в него больше накидаем (позитивных поощрений или негативных отзывов), такой «раствор» мы на выходе и получим, такой и сложится самооценка ребенка. Если больше ругали, чем хвалили – получим «неполноценного». Но здесь вмешивается некая неочевидность функционирования человеческой психики, и особенно – психики детской (из-за того, что работает она несколько иначе, чем психика взрослого).

В чем же эта неочевидность заключается? Почему просто периодически говорить ребенку, какой он молодец пусть и важно, но часто недостаточно? Почему «словесный метод» не обязательно предотвращает формирование заниженной самооценки?

Чтобы это понять, нужно в первую очередь знать о стремлениях ребенка. Тех самых, о которых мы к своему взрослому состоянию надежно и благополучно забываем, из-за чего утрачиваем важный мостик к пониманию не только других детей, но даже и самих себя в детстве, своего внутреннего «Ребенка» (но об этом в другой раз). С самого рождения и до раннего подросткового возраста – 11-12 лет – главное стремление ребенка, являющееся его своеобразной глобальной сверхзадачей – это получение уверенности, что он в этом мире любим и нужен и, собственно, получение ощущения любви, одобрения и принятия от родителей. Это очень важная и базовая опора полноценной личности, без которой её развитие идет с большими трудностями и через пень-колоду. Для изыскания подтверждений того, что он со своей сверхзадачей справляется, ребенок применяет все доступные его возрасту пути и средства, всё его существо чутко настроено на восприятие малейших колебаний и изменений интересующей его материи – родительского отношения. Родительские слова здесь выступают далеко не настолько же выразительным сигналом, как родительское поведение, даже различные невербальные его детали и мелочи (которые взрослые редко за собой в полной мере замечают, в отличие от ребенка – он замечает всё).

При этом важно понимать, что ребенка интересует не только то, как к нему относятся, но и то, какую роль он в семье играет. Например, если ребенок будет лицезреть мучения своих родителей (а особенно если это мать\отец-одиночка), которые, не щадя себя, гробят здоровье для обеспечения его, ребенка, нужд (вкалывая на двух-трех работах, например), то он вполне может решить, что он виноват, что он – обуза, из-за которой страдают самые близкие ему люди.

Схожий эффект может сложиться в неблагополучной семье, в которой дело идет к распаду брака, усугублению разлада между родителями, частыми их конфликтами и прочими сопутствующими «прелестями». Из-за такого свойства детской психики как «генерализация» ребенок вполне может решить, что родители ссорятся из-за него, что он –главная причина конфликтов или, как минимум, лишняя причина усугубления ситуации, мешающая родителям свободно разойтись, создающая лишний повод для постоянных конфликтов. Отчасти это оказывается правдой, но ребенок-то воспринимает это «генерализованно», сразу делает глобальные обобщающие выводы, выводя все стрелки на себя. Например – «я обуза», «из-за меня только проблемы», «всем было бы лучше, если бы меня не было». И это пусть ещё не заниженная самооценка как таковая, но жирный пролог к ней. И к более серьезным проблемам тоже.

Однако, семье даже не обязательно быть в каком-то серьезном кризисе, чтобы детская самооценка могла пострадать. Сильно влияют на неё и такие моменты, которые большинство даже не воспринимает как угрожающие для психики их чада. Классический пример – порядок рождения. При обращении человека с проблемами самооценки можно практически наверняка угадать, что он был не единственным ребенком в семье. Наличие более, чем одного ребенка автоматически создаёт риски для самооценки как минимум одного из детей, а часто и всех сразу.

Как это работает? Очень просто. Как мы выше уяснили – у любого ребенка есть сверхзадача получения уверенности, что он нужен этому миру (в лице родителей). И наличие\появление в этой системе другого ребенка сразу вносит серьезные коррективы – у ребенка появляется конкурент. Причем работать это может в обе стороны (и от старшего к младшему, и от младшего к старшему) с некоторыми особенностями. Старший ребенок, после появления новоприбывшего, поневоле оказывается оттеснен из родительского внимания. Ведь младенец требует повышенной заботы, ему уделяется очень много времени и сил. При виде этого, у старшего ребенка может возникнуть ощущение, что он больше не нужен, что его теперь не любят. Чаще всего, это выливается в явление, которое получило название «синдром первенца» — особое состояние самооценки ребенка, при котором он начинает воспринимать свою ценность только в разрезе своей полезности для родителей. Ведь на старшего ребенка часто перекладывают долю обязанностей по заботе о младшем, от него начинают требовать помощи родителям и большей самостоятельности («ты ведь уже не маленький!»). Он приучается понимать, что он ценен и заслуживает одобрения, только когда исполняет требования, только когда он «правильный» и «удобный».

Сценарий «от младшего к старшему» работает немного иначе и актуализируется у младшего ребенка только в таком возрасте, когда он становится способен сравнивать себя с окружающими. Разумеется, он сразу обнаруживает, что перед успешным выполнением его Сверхзадачи часто возникает препятствие – старший ребенок в семье. Который уже более развит, больше всего умеет, который выше, сильнее, умнее (просто в силу старшинства). На этом этапе младший ребенок уже постепенно теряет своё исключительно право на внимание родителей, потому что он уже перестал быть младенцем. Он начинает изыскивать иные способы удерживать внимание родителей и получать их одобрение. А в этих способах у него слишком часто оказывается уже более умелый старший конкурент.

Оба этих сценария с довольно большой вероятностью могут стать прологом к проблемам с самооценкой. Серьезность этих проблем прямо зависит от того, насколько успешен был ребенок в конкуренции за родительское внимание и одобрение. Осмелюсь заявить – хотя бы один из двух конкурентов с большой вероятностью получает как минимум скрытую ЗС. Разница будет только в том, что старший ребенок чаще получает скрытую неконкурентную ЗС, с обостренным чувством долга, самоотверженностью, трудолюбием, пренебрежением своим здоровьем (при хотя бы относительно успешном конкурировании, при срыве конкуренции все может быть намного печальнее), а младший ребенок имеет больше шансов получить конкурентную, «ущемленную» заниженную самооценку, часто на всю жизнь сохраняя в себе обостренное стремление конкурировать и кому-то что-то доказывать (см. предыдущий пост). Но это лишь усредненное и вероятностное описание наиболее частых типажей.

Впрочем, сценарии такого рода я отношу к наиболее общеизвестным. Про влияние порядка рождения известно очень давно и много где можно столкнуться с описанием этого механизма (по этой же причине не будем подробно в тему углубляться и охватывать семьи с 3+ детьми). Перейдем же к менее очевидным аспектам.

Одним из важнейший и часто упускаемых факторов влияния на детскую самооценку является родительский уровень притязаний в воспитании. Иначе говоря — то, что и в каких масштабах родители от ребенка требуют. Адекватность и осуществимость этих требований.

Здесь наиболее интуитивным является сценарий родительских амбиций. Когда ребенка используют как средство самоутверждения, как витрину родительских достижений и «галерею славы» для родительского эго. Вред такого подхода для самооценки наиболее нагляден. Однако намного чаще (особенно в нашей многострадальной стране) встречается сценарий «кризисной компенсации», который уже не так очевиден. Попросту его можно описать как «родители пережили некоторое дерьмо и очень не хотят, чтобы их дети пережили подобное». На первый взгляд, в таком родительском желании нет ничего плохого, и даже напротив – оно очень даже хорошее. Однако, поскольку родителей в этом стремлении подгоняют иррациональные страхи, тревоги и опасения, то такое «благое намерение» часто получает чрезмерную, неадекватную реализацию. Например: откуда у нас берутся «синдромы отличника», тревоги и депрессии по поводу учебы (вплоть до суицидальных импульсов из-за плохой успеваемости или угрозы отчисления)? Правильно – потому что родители с детства нам внушали, что получение образования – самая важная наша задача, от которой зависит всё наше будущее. Из-за этого у нас часто складывается впечатление, что наша успеваемость – главный критерий оценки нашей успешности\полноценности. А почему же наши родители так делали? Потому что они о нас очень беспокоились, они хотели нам благополучия и финансовой самодостаточности в будущем, и ради этого, сами того не замечая, часто делали нас неблагополучными и несчастными в нашем детском, подростковом (а иногда даже и юношеском) настоящем. Создавали точку опасного напряжения и «крена» в здании нашей самооценки. У многих именно на этапе учебной самореализации взрывается загодя заложенная родителями в фундамент нашей самооценки «бомба». Вскрываясь «букетом» психологических проблем.

Впрочем, сценарий с учебой не единственный, относящийся к данному типу сценариев. Есть ряд оных, связанных с вопросами пола. Например, часто ждут ребенка одного пола, а появляется другой. Классическое «хотели мальчика, а получили девочку». И ребенку, поверьте, очень рано станет об этом известно по поведению родителей. Он будет расти с ощущением, что он изначально «неправильный», ущербный, что он уже по факту своего рождения расстраивает родителей и ему в этом мире не вполне рады (даже если на словах его убеждают в обратном). Это может стать прологом для довольно тяжелого внутреннего конфликта, направленного на отторжение собственного тела и пола. И это, не считая собственно ЗС.

Ещё одна «гендерная» вариация сценария – связана с представлениями о «мужественности» и «женственности» у родителей. Бывают ситуации, когда отношение родителей к таким темам может быть обострено собственным травматичным опытом. От мальчика с повышенной настойчивостью могут требовать быть «сильным и мужественным», а от девочки – «красивой и женственной». И, опять же, далеко не всегда ребенок может справиться с такой ролью. Он будет чувствовать, что он нужен и любим только в той мере, в которой он исполняет требуемую роль. Что его-настоящего не принимают и не любят. Отторжение в ребенке родителями одних черт и качеств (реальных) ради других (желаемых) создает и во внутреннем мире ребенка подобный же конфликт, заниженную самооценку, вкупе с неприятием, отторжением себя. Особенно сильно это проявляется, если особенности ребенка резко контрастируют с желаемым для родителей его образом. Например, если мальчик ранимый, субтильный и чувствительный, а не сильный\смелый\«умеющий за себя постоять», если девочка не соответствует требуемым стандартам красоты, если она не грациозна и больше любит «мальчишеские» увлечения и занятия, а не «игру» в женственность, кокетство и тщательный уход за своей внешностью. Сценарий с созданием конфликта между реальным и желаемым в ребенке далеко не ограничивается «гендерными» моделями и может проявляться великим множеством путей, я выбрал этот вариант лишь из-за наглядности иллюстрации.

Ситуацию в таких сценариях не спасает даже то, что у родителей есть какое-то благое оправдание их завышенной требовательности – чаще всего это забота о будущем ребенка, опасение, что он не будет справляться с какими-то жизненными трудностями. Однако, таким путем мы слишком часто получаем лишь создание неблагополучия у ребенка здесь и сейчас ради потенциального предотвращения некоего мнимого его неблагополучия в будущем. Особенно это свойственно «тревожным» родителям. В каком-то смысле, благие родительские оправдания их требований и беспокойств даже играют здесь злую шутку – ведь ребенок косвенно лишается права хоть как-то отстаивать свои границы и интересы, протестовать против тех или иных требований. Ему всегда на это возразят, что «это же ради твоего блага», «я же за тебя беспокоюсь», и прямо или косвенно пристыдят, навяжут чувство вины, что он «не ценит родительской любви и заботы», что он «проявляет жестокость и черствость, раня родительское сердце». По итогу, это лишь создаст привычку у ребенка (даже во взрослом состоянии) держать свои протесты при себе, подавлять в себе стремление отстаивать свои границы и интересы, считать их чем-то неуместным и стыдным. Такой ребенок пронесет в себе через всю жизнь подсознательное чувство вины.

Это подводит нас к другому важному аспекту, который очень часто упускают даже в благополучных на первый взгляд семьях. Самооценка ребенка строится в первую очередь на родительском принятии. Однако принимать нужно не только пол, внешность, способности и достижения ребенка, но и его внутренний мир тоже. Залог здоровой самооценки – в том, чтобы с ребенком велся диалог, в котором он мог бы честно делиться своими мыслями, переживаниями, живыми эмоциями и реакциями на происходящие вокруг него вещи, получать живую же родительскую «обратную связь». Важно проговаривать с ребенком то, что, почему и зачем делают в отношении ребенка родители, почему в семье возникают те или иные кризисы, что нужно сделать, чтобы их преодолеть. Потому что иначе ребенок все равно сделает для себя выводы, но с присущей ему генерализацией и «катастрофизацией». Семьи, в которых выражение своих чувств и переживаний находится под прямым или косвенным запретом уже создают для самооценки ребенка достаточно шаткую опору. Одна из моих клиенток предложила хороший критерий определения, есть ли в семье такой запрет – «Можешь ли ты позволить себе расплакаться перед родителями».

Фактически, можно заключить, что главные причины нарушения самооценки в детстве – это прямое или косвенное непринятие ребенка или каких-то его сторон\особенностей родителями, либо проигрыш в конкуренции за родительское внимание\одобрение. Даже каждый из описанных факторов\сценариев в отдельности может сыграть свою разрушительную роль, что уж говорить о тех случаях, когда в одном ребенке сочетаются сразу несколько из них (это, к сожалению, очень даже возможно). Подростковые и более поздние комплексы неполноценности – это всегда прямое или косвенное продолжение проблематики самооценки из семьи, из детства.

Конечно же, это далеко не все факторы и сценарии, влияющие на самооценку. Но остальные из них либо слишком специфичные (например – фактор травм), либо вторичны и сами по себе не наносят ущерб самооценке, служа лишь подспорьем для других факторов. Разумеется, я мог что-то упустить и буду рад дополнениям в комментариях (я набросал не просто перечень, но обрисовал модель, которую можно применять к различным ситуациям). Также некоторые факторы – наподобие «систематического сравнения ребенка с другими детьми» мне кажутся слишком очевидными, чтобы подробно их разбирать.

Спасибо за внимание, берегите самооценку своих детей и «Ребенка» в себе, до свидания.)

P.S. В обсуждениях к предыдущим постам я заметил, насколько серьезно многие восприняли введенные мной термины и аббревиатуры. Видимо я недостаточно ясно просигнализировал, что введены они лишь в моих постах и лишь для удобства. Вряд ли вы где-то ещё встретите пресловутые КЗС и НЗС, «обреченных» и «ущемленных». Это было лишь моей авторской попыткой упростить восприятие материала, подчеркнуть те моменты, которые я не увидел в материалах на данную тему из других источников. Пожалуйста, учитывайте это.)

Про самооценку в целом и типы её «заниженности»

Раз уж начали мы с самооценки и тема эта была тепло встречена читателями – открываем серию постов про самооценку, механизмы её работы, разные неочевидные её проявления и последствия. Чтобы в итоге прийти к способам работы с ней.

Данный текст станет своеобразным введением к теме самооценки.

Все вроде бы в курсе, что самооценка – это что-то очень важное. Из каждого утюга мы слышим, что все наши беды от заниженной самооценки, что надо только поверить в себя, полюбить себя и тогда-то мы преисполнимся сил, ресурсов, горы свернём и достигнем всего желаемого.

Однако, как это часто бывает, некая общая (пусть вроде бы и общеизвестная) истина не всегда хорошо стыкуется в сознании отдельно взятого человека с действительностью.

Где конкретно в его жизни себя проявляет заниженная самооценка? Как понять, что она занижена и как определить, какие из имеющихся проблем ей порождены?

Самооценка – это базовая психическая категория, основы которой формируются ещё в раннем детстве. «Базовее» её только категория «мир безопасен – мир враждебен», которая тоже имеет судьбоносное влияние на нашу жизнь, но требует отдельного разбора. Самооценка влияет на то, как человек позиционирует себя в мире и среди людей, как воспринимает себя, свои силы и возможности, как реагирует на свои успехи и неудачи, по какой модели строит близкие связи (дружбу и отношения), как распределяет акценты и приоритеты в жизни, каким ценностям следует, а также как он себя ставит в учебных\рабочих коллективах. Короче говоря, самооценка сказывается практически на всех наших взаимодействиях с обществом и всех предустановках такого взаимодействия. Подробнее я всё это постараюсь осветить в следующих постах.

Сейчас же давайте рассмотрим основные проявления заниженной самооценки. Её проявления можно разделить на два основных типа. Назовём их «конкурентная» и «неконкурентная» (далее, для краткости — КЗС и НЗС) или, ради большей образности — «ущемлённая» и «обречённая». Далее станет понятно, почему именно так.

Начнём с «конкурентного» типа.

Это люди с низкой самооценкой, ощущающие свою неполноценность, но, при этом сохраняющие потенциал к сопротивлению такому положению дел. Люди с КЗС активно пытаются доказать миру, что они чего-то стоят, либо, как минимум, они активно же пытаются замаскировать свою неполноценность выпячиванием сильных своих сторон, а то и просто созданием видимости своей полноценности или даже своего превосходства. Этот тип, в свою очередь, тоже можно было бы разделить на «продуктивных» и «непродуктивных», но это уже будет лишним в формате данного поста. Достаточно лишь подчеркнуть, что слова «доказательство» и «выпячивание» довольно неплохо характеризует этих людей в целом, либо отдельные обширные сферы их жизни (например — сферу отношений с противоположным полом или сферу профессиональной самореализации). Такие люди будто бы чувствуют некую свою ущемленность внешним миром и активно (часто с большим пылом или агрессией) внешнему миру отвечают. Вся их жизнь может быть подчинена своеобразной сверхзадаче «ответить миру за то, что он меня ущемил», которая реализуется в меру возможностей и наклонностей конкретного индивида, особенностей его окружения. Иронично, что в ходе такой «ответной» деятельности подобный человек может демонстрировать куда большее старание, упорство, энергичность, чем демонстрируют люди с нормальной самооценкой. И, следовательно, добиваться внушительных результатов.

Начиная с А. Адлера появилась даже точка зрения, что двигателем исторического прогресса были почти исключительно люди с КЗС, но не стоит обманываться «позитивностью» такого явления — негативных проявлений у него намного больше, чем позитивных.

В общении такие люди будут стараться выставить себя в как можно более лучшем свете, замалчивая недостатки и выпячивая, либо даже выдумывая многочисленные достоинства и достижения. В быту они будут тяготеть к броской роскоши, созданию видимости престижа и достатка любой ценой, будут стараться всячески набивать себе цену. Даже партнера в отношениях они часто выбирают по принципу «с кем рядом я буду лучше всего смотреться» (либо «кого я лучше всего смогу контролировать»).

У кого-то может возникнуть вопрос «но разве это всё не признаки завышенной самооценки?» И вопрос этот очень правильный. Люди с КЗС, ощущая свою неполноценность, отказываются её признавать, пытаются создать прямо противоположную видимость. Многие из тех, кого вы воспринимаете как людей с завышенной самооценкой скорее всего являются людьми с КЗС. Это легко обнаружить по болезненной и даже агрессивной их реакции даже на видимость покушения на созданный ими образ.

В отношениях люди с КЗС склонны к сильной ревности, постоянному контролю партнера, вплоть до бурных реакций даже на «мыслепреступления» в плане партнерской неверности. Собственно, сильная ревность — это практически верный признак КЗС.

Что же насчет «неконкурентного» типа и почему я назвал его «обреченным»?

Люди с НЗС, осознавая свою неполноценность, не имеют достаточно внутренних ресурсов, чтобы этому факту противостоять, чтобы кому-либо что-то доказывать. Они принимают свою неполноценность как неоспоримую данность и свою деятельность направляют в основном на то, чтобы в том или ином виде себя за это наказать и нивелировать своё присутствие в этом мире — не доставлять никому неудобств, избегать конфликтов и т.д. (спойлер: получается у них это так себе). Часто они ощущают явное или подспудное чувство вины за то, что имеют наглость существовать и отвечают на это стремлением хоть как-то данную вину возместить. Собственно, в прошлом посте я именно этот тип в основном и описывал. Стремление быть всем полезным, безвозмездно помогать всем подряд, самозабвенная отзывчивость, большая жалостливость и сердобольность, жертвенность и самоограничения (доходящие даже до аскетизма), пренебрежение своим здоровьем, частая тревожность, мучительное чувство стыда за всё подряд — это всё про НЗС. В каком-то смысле люди с КЗС более благополучны; пусть их самооценка когда-то понесла ущерб, но они активно пытаются это компенсировать, в отличие от НЗС, которые заранее сдаются и даже присоединяются к попыткам внешнего мира их раздавить; расценивают именно себя как главную проблему, как некое экзистенциальное «недоразумение». Из-за этого НЗС куда ближе к психическому неблагополучию, чем КЗС, куда больше рискуют приобрести депрессию, эмоциональное выгорание, суицидальные импульсы.

В скрытых формах НЗС часто приобретает характер трудоголизма, работы наизнос, с игнорированием проблем со здоровьем. Такие люди могут много говорить о проблемах со здоровьем, но вряд ли хоть что-то в своей жизни поменяют, чтобы о нём позаботиться. Потому что фактически это предмет гордости — символ того, скольким они жертвуют ради других (например — ради семьи, детей). Такие люди чувствуют себя полноценными только в моменты, когда они полезны другим, когда они урабатываются ради других. Когда, к примеру, отказывая себе во всем, с крошечной пенсии накопили на дорогой подарок любимому внуку. Когда трясутся от холода, отдав на морозе куртку девушке. Когда несколько часов кряду горбатились у плиты, чтобы приготовить мужу\гостям шикарное угощение и наконец выносят его на стол. Только в такие моменты, ненадолго, к людям с НЗС приходит ощущение полноценности.

«Неконкурентные» тоже могут ревновать, но воспринимают это скорее с обреченностью и педалированием разрыва отношений, в отличие от «конкурентных», отвечающих агрессивной борьбой.

И те, и другие в подростковом возрасте обрастают комплексами, но там, где «конкурентные» в ответ на низкий рост, недостаточно большой половой член (у мальчиков) или маленькую грудь, кривые ноги, лишний вес, непривлекательную внешность (у девочек), развивают какую-то бурную компенсирующую или маскирующую деятельность, «неконкуретные» просто тихо себя ненавидят. Пинают и гнобят своего внутреннего «Ребенка» даже сильнее, чем это могли бы делать иные насмешники и недоброжелатели.

Там, где «конкурентные» отрицают свои недостатки и агрессивно отторгают критику своих возможностей, «неконкурентные» не замечают ничего, кроме своих недостатков, да ещё и сверху кучу мнимых недостатков навыдумывают.

Одни активно компенсируют, другие обреченно сдаются. Надеюсь, закономерность ясна.

Разумеется, каждый из типов достоин отдельного разбора — есть множество неочевидных нюансов, подтипов, закономерностей, которые стоило бы осветить, но формат поста этого не позволяет. В тексте дано лишь упрощенное и огрубленное описание. Вы можете запрашивать наиболее интересные Вам темы для более подробного освещения.

Также учитывайте, что у каждой психологической проблемы есть критерии «характера\степени проявления». Иначе говоря — человек с КЗС не во всех своих проявлениях обязательно будет вести себя именно как обладатель КЗС. Это зависит от её глубины и серьезности. К тому же, проблема может локализоваться лишь в отдельных сферах жизни индивида (но в личной жизни оно вылезет 100%), будет сильно зависеть от его степени благополучия, наклонностей, культуры, воспитания, образования и даже настроения. Механизмы в основе поведения будут лежать одни и те же, но их проявления могут сильно варьировать от человека к человеку и даже в пределах разных периодов жизни одного человека.

Возможно и частичное смешение двух описанных типов ЗС у одного человека.

Спасибо за внимание, берегите самооценку смолоду, до свидания.)

Источник