Способы борьбы с инфекционными заболеваниями

Инфекционные болезни распространяются при наличии трех факторов:

- источника (резервуара) возбудителя инфекции;

- механизма передачи возбудителя;

- восприимчивых к заражению людей.

Устранение одного из этих факторов ведет к прекращению распространения инфекционной болезни и ее ликвидации.

Профилактические (с целью предупреждения) и противоэпидемические (борьба с уже возникшими инфекционными болезнями) мероприятия проводятся по трем направлениям:

- обезвреживание источника возбудителя инфекции;

- ликвидация путей передачи возбудителя;

- повышение невосприимчивости населения к инфекции.

Обезвредить источник инфекции, если им является человек, можно с помощью госпитализации или изоляции и лечения. Вакцинация, которая снижает вероятность заболеть тем или иным инфекционным заболеванием, также уменьшает число источников возбудителя инфекции, так как способствует минимизации риска инфицирования. Таким способом борются с инфекциями, например, при возникновении эпидемических ситуаций. Если же источником инфекции служат животные, их уничтожают (при бешенстве, чуме, ящуре). Важно – обезвредить источник инфекции полностью не всегда возможно.

Ликвидация путей передачи инфекции во многом достигается благодаря соблюдению санитарно-гигиенических норм. При кишечных инфекционных болезнях (дизентерия, брюшной тиф и др.) распространение инфекции минимизируется благодаря проведению различных санитарных мероприятий (соблюдение правил личной гигиены, санитарное благоустройство жилищ, правильное водоснабжение, организация питания, борьба с мухами и др.). При инфекциях дыхательных путей чрезвычайно трудно прервать пути передачи. Частично можно обезопасить себя от заражения ношением специальных респираторов или марлевых повязок из 4–6 слоев, поскольку фактором передачи является воздух. При кровяных инфекциях устранение путей передачи достигается уничтожением переносчиков (насекомых) инсектицидными препаратами.

Повышение невосприимчивости населения к инфекции достигается иммунизацией путем применения профилактических прививок. При помощи прививок успешно проводится борьба с такими болезнями как столбняк, дифтерия, коклюш, гепатит B, полиомиелит, тубрекулез, свинка, краснуха и многими другими. Прививки, или, иными словами, вакцинация, стимулируют иммунную (защитную) систему человека – он получает специфический (приобретенный) иммунитет для борьбы с заболеваниями, которым не может противостоять его естественный иммунитет. Вакцинация представляет собой введение в организм ослабленного или убитого болезнетворного агента (или искусственно созданного аналога белка агента) для того, чтобы стимулировать первичный иммунный ответ — выработку в организме антител для борьбы с возбудителем заболевания – таким образом, что при встрече со специфическим патогеном (тем, что вызывает заболевание) иммунная система может «вспомнить его» и ответить соответствующей реакцией с купированием развития болезни или снижением тяжести ее проявления.

Почему вакцинация является наиболее эффективным и доминирующим способом борьбы с инфекционными болезнями? Если обезвреживание источника – это фактически борьба с последствиями уже вспыхнувшей инфекции (к тому же не всегда удается выявить этот источник, особенно при атипичном течении или носительстве микроорганизмов, и обезвредить его источник), а ликвидация путей передачи возбудителя предотвращает распространение инфекций лишь частично, то вакцинация борется с болезнями по всем фронтам – предотвращает сам риск возникновения заболевания, а не только его последствия. С помощью вакцинации в мире уже ликвидировано такое опасное заболевание как натуральная оспа, что стало возможным именно благодаря прививкам; на грани исчезновения полиомиелит.

Помимо того, что прививки во многих случаях просто не дают человеку возможности заболеть опасной болезнью, массовая вакцинация повышает иммунитет населения в целом, ведь среди привитых от заболевания людей риск его возникновения и передачи от человека к человеку резко снижается.

Таким образом, вакцинация направлена на устранение двух ключевых факторов, которые влекут за собой масштабное распространение инфекционных заболеваний.

Задать вопрос специалисту

Вопрос экспертам вакцинопрофилактики

Вопросы и ответы

Ребенку 1 г 10 мес. В 6 мес. была сделана прививка Инфанрикс-Гекса, две недели назад прививка корь-краснуха-паротит. Ребенок начал ходить в детский сад, сейчас узнала, что в группе есть дети, которым некоторое время назад сделали живую вакцину от полиомиелита.

Представляет ли пребывание с такими детьми опасность для моего ребенка?

Когда и какую можно сделать прививку от полиомиелита нам сейчас? У меня выбор: поставить комплексную АКДС Инфанрикс или только полиомиелит, можно ли сделать прививку от полиомиелита через две недели после Приорикса?

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Для защиты от любых форм полиомиелита ребенок должен иметь как минимум 3 прививки. При вакцинации других детей живой оральной вакциной против полиомиелита непривитые или не полностью привитые дети высаживаются из детского сада на 60 дней для предупреждения развития вакциноассоциированного полиомиелита.

Нет, через 2 недели вы не можете начать прививки, интервал между прививками не меньше 1 месяца. Вам нужно сделать как минимум 2 прививки против полиомиелита прежде, чем ребенок будет защищен от этой инфекции. Т.е если ребенок привит дважды, то только через 1 месяц после последней прививки выработается достаточный иммунитет. Лучше привиться 2-х кратно с интервалом в 1,5 месяца АКДС+ ИПВ(Пентаксим, ИнфанриксГекса), через 6-9 месяцев делается ревакцинация. АКДС+ИПВ/ОПВ(Пентаксим). Прививка против гепатита В у вас пропала, но если вы будете прививаться ИнфанриксГекса дважды с интервалом в 1,5 месяца, 3ю прививку против гепатита В можно сделать через 6 месяцев от первой. Рекомендую сделать полный курс вакцинации, поскольку ребенок посещает детский сад (организованный коллектив) и практически не имеет никакой защиты от опасных и тяжелых инфекций.

У меня вопрос несколько общего характера, но обращаюсь к вам, так как до сих пор не смог получить на него внятного ответа. Кому, на ваш взгляд, может быть выгодна кампания по дискредитации вакцинации и, в особенности, детской? Я не прошу, конечно же, назвать конкретных виновников, мне интереснее понять, какие стороны могут быть в этом заинтересованы? Или же это процесс спонтанный, сродни невежеству, не нуждающемуся в подпитке?

Мои знакомые врачи предполагают, что информационные вбросы о вреде прививок могут (в теории) заказывать производители лекарств, поскольку тем выгоднее, чтобы человек шёл в аптеку за рекламируемым по ТВ препаратом, а не делал прививку у врача. Но это было бы справедливо для вакцины (к примеру) от гриппа (по ТВ хватает рекламы противогриппозных препаратов). А как же тогда быть с вакциной БЦЖ, вакциной от гепатита? Такие-то препараты по ТВ не рекламируют. С такой же логикой можно было бы предположить, что «заинтересованная сторона» — производители вегетарианских товаров и витаминов, которые предлагают пичкать ими детей едва ли не с первых дней жизни, но и эта теория тоже представляется мне спорной. А вы что считаете по этому поводу?

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Это вопрос, который, к сожалению, не имеет точного ответа, можно лишь предполагать. Понять мотивацию людей, выступающих против вакцинопрофилактики — метода, доказавшего свою безопасность и эффективность для профилактики инфекционных и, на сегодняшний день, некоторых неинфекционных болезней, достаточно сложно.

Существуют общества, фонды «антивакцинальщиков», которые зарабатывают на этом рейтинг, в т.ч. с использованием интернет-технологий (например посещаемость, просмотры сайтов, сообщения в форумах), а возможно и деньги. Возможно это лоббирование интересов со стороны гомеопатов, т.к. большинство гомеопатов высказываются негативно в отношении вакцинации, рекомендуя заменить эпидемиологически обоснованный метод – вакцинацию, на недоказанный — гомеопатию.

Моей дочери 13 лет и она не болела ветряной оспой. Хотим сделать прививку, правильно ли мы поступаем?

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Да, чем старше ребенок, тем, к сожалению, больше вероятность тяжелого течения ветряной оспы, А так как это девочка, то нужно подумать и о том, что если заболевают ветряной оспой во время беременности, то это приводит к тяжелой патологии плода.

Можно ли взрослому привиться от ротавируса, если каждый год болею этим, нет желчного пузыря, спасибо!

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Нет, смысла в вакцинации для взрослых нет. Взрослые не болеют очень тяжело, а задача вакцины против ротавируса – предотвратить тяжелые формы заболевания с обезвоживанием у младенцев. Потом на протяжении всей жизни все равно заболевания возможны, но в легкой форме. Возможно стоит поговорить с гастроэнтерологом о профилактических мерах, например, лечении биопрепаратами.

У нас медотвод до 3 лет. Родились недоношенными,повышен. ВЧД, ВПК, ОАК, дмжп, дмпп . В роддоме получили гепатит в и после бцж и манту в 1 год и все. После всего увиденного болезней страшных боимся получать прививки. Когда мы собирались получить прививки от кори в тот момент столько детей стали инвалидом (есть дети дальних родственников возраст начиная год и старшекласники). При наших болячках можно ли нам делать прививки? Какие анализы сдавать перед прививкой?

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Для ребенка, особенно при наличии указанных состояний опасны не прививки, а инфекции. Для проведения вакцинации обязателен осмотр врача перед прививкой, клинический анализ крови, при необходимости – общий анализ мочи и осмотр врача специалиста, у которого наблюдается ребенок с имеющимися заболеваниями.

Что делает эта прививка? Как решается проблема с заражением столбняком.

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Прививка против столбняка защищает от развития заболевания. Заражение столбняком происходит путем попадания спор бактерий, находящихся в загрязненных землей предметах, в поврежденные ткани. Споры столбнячной палочки истребить невозможно, поэтому проблема с заболеванием решается путем плановой вакцинации.

Подскажите пожалйста, как лучше и более аргументировано ответить на мнение студента-медика и вообще любого медработника: «я не делаю прививку от гриппа, потому что не известно какой вирус будет в этом эпидсезон, а прививку от гриппа разрабатывают летом, когда еще на знают актуальные штаммы будущей эпидемии». Другими словами какая вероятность в % того, что тривакцина от гриппа, которой ппививают осенью «перекроет» актуальные штаммы вируса в наступающем эпидсезоне зимой с учетом того, что возможно появление одного или нескольких новых штаммов. Буду также благодарен, если Вы сбросите ссылки на первоисточники таких данных, чтобы мои слова были более убедительны.

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Главными аргументами в необходимости профилактики гриппа являются сведения о высокой контагиозности, тяжести, многообразии осложнений этой инфекции. Грипп чрезвычайно не только для групп риска, но и для здоровых людей среднего возраста. Такое частое осложнение как пневмония протекает с развитием РДС и летальностью, достигающей 40%. В результате гриппа могут развиваться синдром Гудпасчера, Гийена-Барре, рабдомиолиз, синдром Рейе, миозит, неврологические осложнения и т.д. Причем среди умерших и лиц с тяжелыми осложнениями привитых людей не наблюдается!

Вакцинация согласно ВОЗ является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Практически все современные противогриппозные вакцины содержат три типа вируса – H1N1, H3N2 и В. В последние годы зарубежом зарегистрировано несколько четырехвалентных вакцин, создан такой препарат и в России. Разновидности вируса меняются каждый год. И существует сеть специальных Национальных центров ВОЗ по гриппу, которые проводят наблюдение за циркулирующими вирусами, отбирают пробы, осуществляют выделение вирусов и антигенную характеристику. Информацию о циркуляции вирусов и впервые выделенные штаммы отправляют в сотрудничающие центры и головные контрольные лаборатории ВОЗ для проведения антигенного и генетического анализа, в результате которого разрабатываются рекомендации о составе вакцины для профилактики гриппа в южном и северном полушариях. Эта система Глобального надзора за гриппом. Таким образом, состав вакцины на грядущий сезон не «угадывается», а прогнозируется на основании уже выделенных антигенов при начавшейся циркуляции вируса и заболеваемости в одной из частей света. Прогноз является высокоточным. Ошибки бывают редко и связаны с распространением от животных нового типа вируса. Наличие защиты против штаммов вирусов гриппа не входящих в состав вакцины категорически не опровергается. Так лица привитые сезонной вакциной в эпидемическом сезоне 2009/2010 г.г. имели легкое течение гриппа, вызванного пандемическим штаммом, не вошедшим в состав вакцины и среди умерших не было людей, привитых от гриппа.

Информацию о системе Глобального Надзора за гриппом можно найти на официальном сайте ВОЗ или сайте Европейского Региона ВОЗ.

Источник

Как меняется жизнь человека с неизлечимой болезнью, и чем ему можно помочь

16-19 января на Ассамблее «Здоровая Москва» в рамках специальной секции выступили московские специалисты паллиативной помощи: главврач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ Татьяна Кравченко, ее заместитель по организации стационарной помощи Светлана Гуркина и руководитель Первого московского хосписа Ариф Ибрагимов. О чем они рассказали?

«Жизнь от ПЭТ-KT до ПЭТ-KT»

Концепция паллиативной помощи – помощи людям с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, значительно сокращающими жизнь – опирается на понимание того, что тяжелая болезнь поражает далеко не только тело человека. Об этом говорила Светлана Петровна Гуркина.

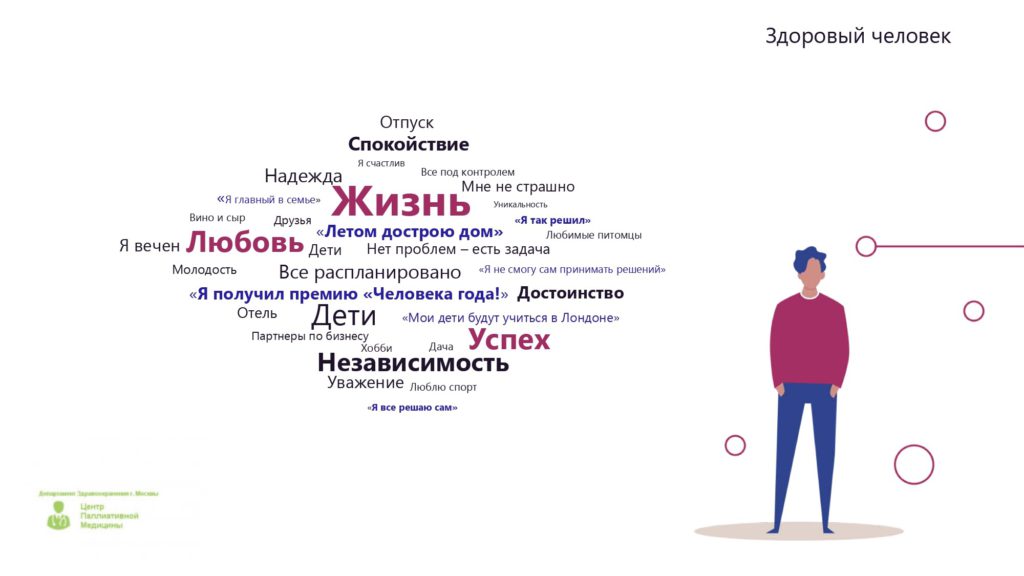

Что происходит со здоровым человеком, когда у него обнаруживают неизлечимое заболевание? «Ты здоровый человек, когда физически абсолютно независим, у тебя есть семья, дом, профессиональная реализация, хобби и планы на жизнь. Тяжелое заболевание поражает все эти сферы», — говорит врач.

Постепенно или резко – в зависимости от ситуации – человек оказывается выброшен из социальной жизни. Друзьям становится неловко и непонятно, как с ним общаться; работу, на которую он положил всю жизнь, становится невозможно выполнять. Хобби, особенно активные, теперь непосильны. Человек теряет силы и самостоятельность. «Большинству из нас не приходит в голову: как я буду сегодня пить свой любимый кофе? А если человек поражен болезнью, для него дойти до кухни, приготовить себе свой привычный кофе – это уже большая задача, и он не уверен, что сегодня у него хватит сил справиться с ней», — объясняет Светлана Петровна.

Все это приводит к «заговору молчания» — и внутри семьи, и с друзьями, коллегами, знакомыми, потому что любой разговор так или иначе сводится к болезни, смерти. И потому, что такие разговоры, как кажется пациенту, очень расстроят его близких: лучше их отложить на потом.

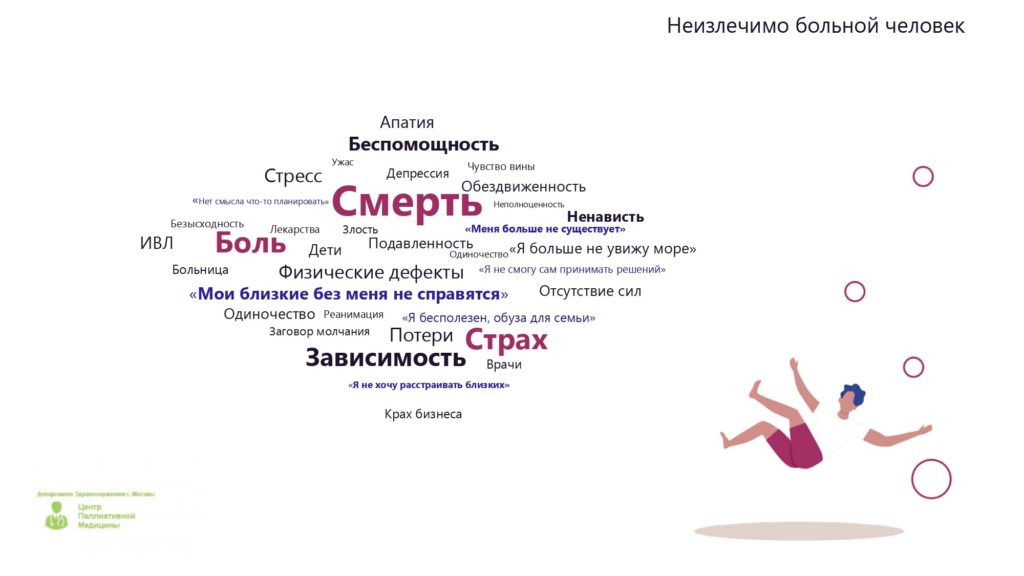

Планы меняются, вся жизнь перестраивается под болезнь. «Жизнь от ПЭТ/KT до ПЭТ/KT» — как говорил о себе один пациент. Кто-то из близких вынужден отпрашивать с работы или оставить ее, чтобы сопровождать заболевшего к врачам, ухаживать за ним – напряжение нарастает, появляются материальные проблемы. Появляются страхи – страх стать обузой для семьи, страх физической боли, смерти, страх больничной палаты с ее жизнью по расписанию, с беспомощностью, с потерей собственного достоинства.

«Здоровому человеку и в голову не придет, — говорит Светлана Гуркина. — Что он может сесть на стульчак и делать физиологические отправления на глазах у четырех незнакомых людей в палате. Непонятно, почему в больнице ты должен есть любую еду алюминиевой ложкой вместо вилки. Почему в твоей палате висят часы, которые не ходят? Почему у тебя неудобная подушка, стерильное белое белье, и тумбочка, на которой нельзя разместить свои привычные вещи, потому что это нарушает санитарно-эпидемиологический режим? Тебе хочется, чтоб рядом были близкие, а посещения – строго с 17 до 19. Человек все время подчинен какому-то режиму, у него нет возможности выбора».

В обычной жизни люди красивы, следят за собой, сами выбирают, во что одеться, как выглядеть. Когда человек заболевает, он меняется, меняется его облик – и теперь не всегда готов встречаться с друзьями, которые его помнят совсем другим. В больнице он обезличен: у всех одинаковое постельное белье, одинаковый режим, одинаковая еда в тарелке, он теряет индивидуальные черты, становится пациентом.

«В результате человек живет в другом мире, с другими правилами: с физическими ограничениями, с разрушением чувства собственного достоинства, с разрушением планов на будущее, утратой свободы выбора, невозможностью профессиональной реализации, разрушением социальных связей, проблемами с близкими. И все это сопровождается беспомощностью, апатией, страхом, зависимостью от других людей, болью и молчанием, чтобы не расстраивать близких. Практически, это тупик», — подытоживает Светлана Гуркина.

Когда врач понимает, чего именно лишился его пациент, как себя чувствует, чего боится – ему легче понять, как сделать жизнь пациента лучше, какой бы короткой она ни оказалась.

«Кому вы доверите свою кошку, когда вас не станет?»

«С полным разрушением мира, в котором жил человек, сталкивается не только он сам, но и члены его семьи», — уточняет Татьяна Кравченко, главный врач Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. И рассказывает про инструмент, который облегчает всем жизнь:

«В Америке есть анкета, которую предлагает заполнить в тот момент, когда у пациента обнаруживают неизлечимое заболевание. Там есть вопросы: хотели бы вы, чтоб вам установили гастростому, когда вы перестанете глотать? Если критически изменится ваше состояние, хотели бы вы, чтоб вас перевели на искусственную вентиляцию легких? Если вы потеряете возможность самостоятельно вставать с постели, кому бы вы доверили уход за собой – близкому человеку, нанятой сиделке, медсестре? Это важные вопросы. Если человек честен с собой и отвечает на них, это существенно облегчает принятие медицинских решений как врачам, так и родственниками, снимает с них чувство вины, тревоги, сомнений».

В подобной анкете содержатся и такие вопросы: кому вы доверите уход за домашним питомцем, когда вас не станет? Как бы вы хотели, чтоб проходили ваши похороны? С кем бы вы хотели попрощаться, а кого бы не хотели видеть? Кому бы вы хотели передать значимые для вас вещи?

«Это не какой-то дополнительный способ мучения, а одна из возможностей разрушить заговор молчания, который окружает каждого нашего пациента», — объясняет Татьяна Владимировна.

В России такой практики пока нет. Но специалисты паллиативной помощи ратуют за то, чтобы вести честный разговор с тяжелобольным человеком, отвечать на его вопросы, говорить и с пациентом, и с родственниками.

Часто бывает, что человек просто не знает, что ему осталось жить совсем недолго. Он уже много лет болен онкологией, прошел 20 курсов химиотерапии, операции, лучевую терапию, но все, что может сказать о состоянии и прогнозе, это: «Я знаю, что у меня рак. Врач сказал, что мы сейчас мы прекращаем химиотерапию». Как такой человек сможет распоряжаться своей жизнью?

Стучаться перед входом в палату

Паллиативная помощь занимается и душой, и психикой человека, и главврач Центра паллиативной помощи говорит о том, что иногда просто посидеть рядом, даже молча, — самое большое, что можно сделать для пациента. Но, конечно, в приоритете – купирование боли и других тягостных симптомов — одышки, рвоты, кишечной непроходимости, запора и т.д.

Татьяна Владимировна рассказывает, что большинству людей хочется оставаться дома и там получать помощь. В Москве это возможно – этим занимается выездная паллиативная служба. Что может получить пациент на дому?

- Терапию боли

- Купирование тягостных симптомов

- Медицинский уход

- Наблюдение при продленной респираторной поддержке на дому

- Социальную помощь

- Обучение родственников основам ухода

- Круглосуточную поддержку диспетчерской службы Центра

Выездные службы работают по 12 часов, без выходных, есть и дежурный врач, которого можно вызвать в любое время суток.

Человек может получить паллиативную помощь в стационаре, возможен визит врача в стационар социального учреждения – например, если одинокий пожилой человек оказывается в доме престарелых. В стационаре человек может рассчитывать на:

- Круглосуточное медицинское наблюдение и уход

- Круглосуточное наблюдение при продленной респираторной поддержке

- Подбор и обеспечение лечебным питанием

- Социальную помощь

- Диагностику

- Мероприятия по абилитации и активизации.

«Если сложилась такая ситуация, что невозможно оказать помощь дома, мы должны создать дом в стационаре», — говорит Татьяна Владимировна. Это значит, что посещение – круглосуточное, не запрещено приводить детей, встретиться с бабушкой или дедушкой, мамой или папой.

Кототерапия в Первом московском хосписе. Фото: Анастасия Максименко / Архив фонда «Вера»

В московских хосписах есть технические средства для передвижения пациентов. Специальные удобные коляски для прогулки, даже если человек находится на искусственной вентиляции легких, он не должен лежать в реанимации и смотреть целыми днями в белый потолок: есть портативный аппарат ИВЛ, с которым он может выезжать во двор. Выезжать в коридор или на улицу можно и в кровати. Есть специальные «кровати» для мытья лежачего пациента.

В больнице человек теряет свою индивидуальность. В хосписе и паллиативных отделениях стараются, наоборот, ее учесть: пациентам разрешается приносить свои личные вещи, могут рассмотреть даже вопрос проживания с домашним питомцем. Персонал старается сделать все, чтобы человек мог продолжать заниматься любыми занятиями и, если хочет и есть силы, осваивал новые – например, рукоделие. Одна пожилая женщина, пианистка, могла приезжать на инвалидном кресле в холл хосписа и играть на фортепиано.

Новогодний концерт Полины Осетинской в хосписе. Фото: Николай Олейник / Архив фонда «Вера»

Персонал Центра паллиативной помощи и хосписов соблюдает определенные правила: входит в палату, только постучавшись, спрашивает у пациента разрешения на все манипуляции, объясняет, что с ним собираются делать, обращается к пациенту на «Вы» и по имени-отчеству. И не позволяет себе называть «трупом» человека в глубокой коме, без сознания.

Меню и распорядок дня – должны быть индивидуальными. «Почему неизлечимо больной человек должен давиться тем, что он не любит? Почему он должен просыпаться в 6 утра, если дома привык вставать в 10? Один из важных запросов человека: хочу оставаться красивым.

День красоты в московском хосписе / Архив фонда «Вера»

Можно организовать и дни красоты, и фотосессии, где пациенты будут выглядеть красиво», — рассказывает Кравченко. Возможно, до болезни у семьи не было времени собраться и сфотографироваться всем вместе: почему не сделать этого сейчас?

День красоты и фотосессия в Первом московском хосписе. Фото: Юлия Борисова / Архив фонда «Вера»

Людям нужна духовная поддержка. Венчания в хосписе – это не такая уж редкая история: в обычной жизни люди откладывают это событие, а когда остается жить совсем недолго, решаются.

Венчание в хосписе Бутово. Фото: Надежда Фетисова / Архив фонда «Вера»

Волонтеры фонда помощи хосписам «Вера», координаторы хосписов работают для того, чтобы исполнять мечты, которые человек тоже мог откладывать на потом. Одна паллиативная пациентка мечтала полетать на вертолете. Почему нет? Волонтеры помогли ей организовать такой полет.

«Как бы болезнь не разрушала жизнь пациента и его семьи, мы, врачи, должны помнить: мы здесь для того, чтобы помочь пациенту и сохранить его достоинство», — говорит главврач ЦПП.

Сухая статистика и «Король Лев»

Руководитель Первого московского хосписа Ариф Ибрагимов рассказал о паллиативной и хосписной помощи в Москве «на языке сухих цифр».

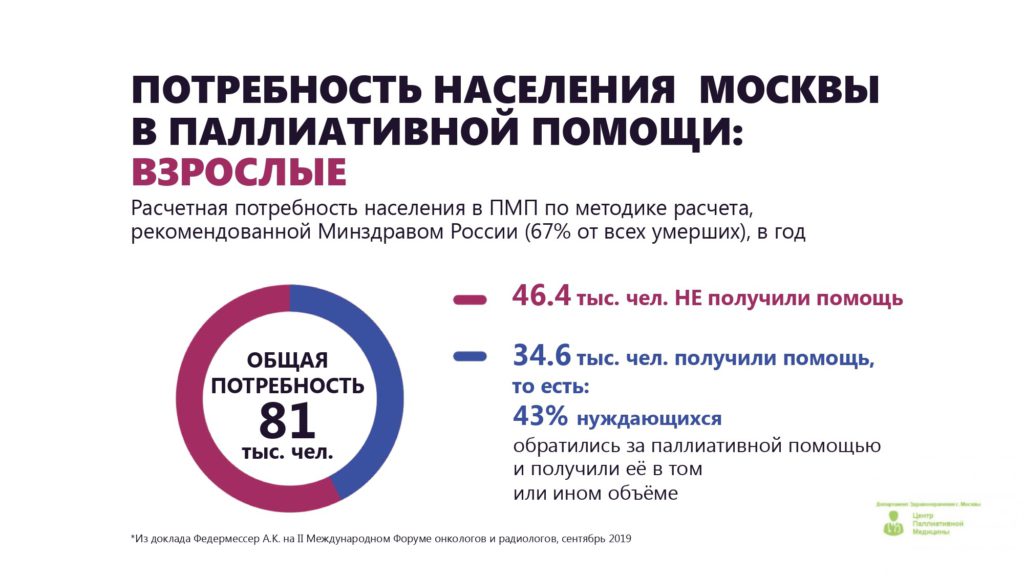

2017-2019 годы стали для паллиативной помощи в России и, в частности, в Москве прорывными, однако это не значит, что развиваться некуда – хотя бы потому, что в 2019 году в столице паллиативную помощь получило менее половины из тех, кто в ней нуждается.

В 2019 году новое определение паллиативной помощи были закреплено законодательно.

Паллиативная помощь – это комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

В 2017 году заработал единый Координационный центр по оказанию паллиативной помощи в Москве, он хранит реестр всех паллиативных пациентов столицы.

Обеспечивать 80 тысяч человек в год койко-местами – не нужно: во всем мире помощь в конце жизни движется к модели «хоспис на дому». «Что это за модель – хоспис на дому? Это модель, при которой в помощи пациенту на дому участвует не только врач, но и медсестра, младшая медсестра, социальный работник, волонтеры», — объясняет Ариф Ибрагимов. Поэтому важнее – создать достаточное количество выездных паллиативных служб, которые работали бы 12 часов в сутки. Станция скорой помощи не всегда может в полном объеме помочь паллиативному пациенту, поэтому в острых случаях к нему выезжают бригады, работающие круглосуточно. В 2020 году в Москве планируется открыть еще 6 выездных служб – в том числе в новых районах.

Создана круглосуточная поддержка по телефону, бесплатная транспортировка больных. «Раньше транспортировка из стационара в стационар, из дома в стационар и обратно ложилась на плечи родственников, — говорит Ибрагимов. — А семьи с разным бюджетом, и для кого-то это очень сильно било по карману. Сейчас в более чем 90% процентов случаев, когда наших пациентов нужно перевезти, мы решаем это своими силами – появился отдел транспортировки».

С февраля 2018 года заработала респираторная поддержка на дому: это значит, что человек с проблемами дыхания может получить оборудование на дом. В 2019 году было выдано более 1000 единиц оборудования: оксигенаторы, оборудование для искусственной вентиляции легких, откашливатели, виброжилеты и т.д.

Поскольку в медицинских вузах паллиативную помощь практически не преподают, Центр паллиативной помощи запустил учебный курс «Врачи – врачам». «На этом курсе наши сотрудники, в том числе ваш покорный слуга, обучают медиков, приходящих в паллиативную помощь. Уже проведено 50 академических часов занятий, и на 2020 год запланировано несколько циклов», — рассказал Ибрагимов.

Обучение техникам перемещения пациента / Фотоархив Центра паллиативной помощи

Есть вопросы, которые нельзя решить с помощью медицины. Но можно с помощью волонтеров. «У нас был такой эпизод, — говорит Ариф Ниязович. – Не так давно вышел фильм «Король Лев», интерпретация старого мультика. У нас была молодая пациентка, онкологическая, с коротким прогнозом жизни и без возможности поехать в кинотеатр. Прокатчики привезли нам этот фильм, несмотря на то, что его еще не было на носителях – он только неделю как вышел в прокат. И этой пациентке организовали показ фильма в стенах хосписа».

Просмотр старых фильмов в ЦПП /Фотоархив Центра паллиативной помощи

Все, что делается специалистами паллиативной помощи, — об уважении к человеку, его потребностям, желаниям, чувствам. Это не совсем то, к чему привыкли российские пациенты и российские медики, но, как говорит главврач ЦПП Татьяна Кравченко: «Главное – перестроить голову!».

Благодарим отдел обучения Московского многопрофильного центра паллиативной помощи за предоставленные иллюстрации.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник