- Менингококковая инфекция

- Менингококковая инфекция, пути заражения

- Менингококковая инфекция, признаки и симптомы

- Менингококковая инфекция и вакцинация

- Способом передачи менингококковой инфекции является тест

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Менингококковая инфекция

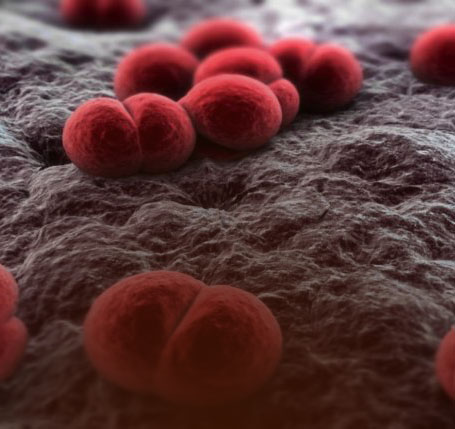

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, первым признаком которого является острый назофарингит или воспаление носоглотки, протекающее с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

Возбудителем гнойного менингита и менингококцемии является Neisseria mеningitidis – грамотрицательная бактерия, которая существует в виде разных серологических типов, то есть обладает достаточно большим разнообразием антигенов, против которых иммунной системе человека в случае контакта с этой инфекцией придется вырабатывать антитела.

Большие эпидемии менингита, чаще всего, вызываются менингококком группы А. Тем не менее, большую значимость в эпидемиологии менингита имеет также менингококк группы В.

Менингококковая инфекция, пути заражения

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем. Источник инфекции – это всегда человек, больной острым назофарингитом, с острой генерализованной формой менингококковой инфекции или здоровый носитель. Обычно носителей менингококка не более 5-процентов, но в период эпидемии в очаге инфекции доля носителей может достигать 50%. При этом носительство менингококка обычно кратковременно, около недели.

Периодические подъемы заболевания происходят примерно через каждые 10 – 12 лет.

Менингококковая инфекция, признаки и симптомы

Как уже говорилось, наиболее часто встречающейся формой менингококковой инфекции является назофарингит. При попадании менингококка в верхние дыхательные пути, на слизистую оболочку носоглотки развивается местный воспалительный процесс. Инкубационный период составляет 2 – 3 дня, за ним следует продромальный или начальный период заболевания, во время которого больной менингококковой инфекцией наиболее заразен. Острый назофарингит развивается в течение 1 – 3х дней и характеризуется подъемом температуры до 38,0 С, яркой гиперемией (покраснением) и зернистостью задней стенки глотки, которая покрывается слизисто-гнойным отделяемым. Также отмечается покраснение миндалин, кашель, насморк со слизистым отделяемым с примесью зелени и гноя. Заболевание может длиться 3 – 5 дней и закончиться выздоровлением, а может перейти в генерализованную форму. В этом случае проникновение возбудителя в кровоток сопровождается появлением озноба, головной болью, подъемом температуры до 40 С. Генерализованная менингококковая инфекция может приводить к развитию гнойных очагов в различных внутренних органах: легких, сердце, суставах. Но самое страшное осложнение – это менингококцемия (менингококковый сепсис). Причем у маленьких детей менингококцемия может возникнуть внезапно на фоне полного здоровья, с повышением температуры тела до 40 – 41 градусов С за несколько часов и сопровождается головной болью, неукротимой рвотой, болями в мышцах и конечностях. Характерным признаком менингококцемии является появление звездчатой геморрагической сыпи (мелкие точечные кровоизлияния на коже, которые напоминают звездное небо).

И наконец, еще одной тяжелой формой менингококковой инфекции является менингит, который также развивается на фоне острого назофарингита. Менингококковый менингит начинается остро, с подъема температуры тела до высоких цифр, резкой мучительной головной боли, неукротимой рвоты, не связанной с приемом пищи.

Все формы генерализованной менингококковой инфекции требуют немедленной госпитализации в специализированное инфекционное отделение и проведения антибактериальной, а также интенсивной дезинтоксикационной терапии.

Менингококковая инфекция и вакцинация

Основным контингентом лиц, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции, являются дети, живущие в закрытых коллективах, а также отъезжающие на каникулы в организованные летние лагеря отдыха. В медицинской практике широко используются полисахаридные менингококковые вакцины, типа Менинго А+С или Менцевакс.

Данные вакцины предназначены для иммунизации детей от 2х лет и взрослых по схеме однократного введения одной дозы вакцины с последующей ревакцинацией через 2 – 3 года.

Таким образом, менингококковая инфекция, безусловно, относится к таким заболеваниям, против которых проще и дешевле сделать прививку, чтобы обезопасить себя от возможных неприятных осложнений. Естественно, целесообразность и безопасность каждой вакцинации необходимо предварительно обсудить со своим лечащим врачом, а при необходимости – со специалистом, врачом иммунологом.

Источник

Способом передачи менингококковой инфекции является тест

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание с аэрозольным механизмом передачи, характеризующееся различными формами инфекционного процесса: от локальной формы (назофарингит) до генерализованных форм в виде общей интоксикации и поражения мягких мозговых оболочек головного мозга с развитием менингита, а также бессимптомной формой (бактерионосительство).

Заболеваемость

Менингококковая инфекция распространена повсеместно.

Несмотря на то, что заболеваемость менингококковой инфекцией в Российской Федерации имеет многолетнюю тенденцию к снижению, за последние два года наблюдается ее рост.

В 73.9% случаев развивается генерализованная инфекция.

Возбудитель

Возбудитель менингококковой инфекции — менингококк Neisseria meningitidis из семейства Neisseriaceae рода Neisseria.

В окружающей среде неустойчив.

В Российской Федерации генерализованную форму менингококковой инфекции чаще всего вызывают серогруппы А,В,С, а также W и Y.

Источник инфекции

Источник менингококковой инфекции — инфицированный человек.

Это может быть как заболевший генерализованной формой менингококковой инфекции, так и больной острым менингококковым назофарингитом и бактерионоситель менингококка.

Бактерионосители (без клинических проявлений) выявляются только при бактериологическом обследовании. Носителей менингококка в популяции 4-10%.

Пути передачи

Основной путь передачи инфекции —

воздушно-капельный. Кроме того, заражение возможно через предметы обихода (посуда).

Группы риска

— направляющиеся в эндемичные по менингококковой инфекции районы (паломники, военнослужащие, туристы, спортсмены, геологи, биологи);

— медицинские работники, работающие с инфекционными больными;

— медицинские работники и сотрудники лабораторий, работающие с живой культурой менингококка;

— воспитанники и персонал детских домов, домов ребенка, интернатов;

— проживающие в общежитиях;

— лица, принимающие участие в массовых международных спортивных и культурных мероприятиях;

— дети до 5 лет включительно;

— подростки в возрасте 13 — 17 лет (повышенный уровень носительства);

— лица старше 60 лет;

— лица с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями, в том числе ВИЧ-инфицированные;

— лица, перенесшие кохлеарную имплантацию;

— лица с ликвореей.

Дети заболевают чаще, чем взрослые.

За последние годы количество летальных исходов от менингококковой инфекции увеличилось.

Инкубационный период

1 — 10 дней, в среднем до 4 дней.

Период заразности

Больной генерализованной формой менингококковой инфекции наиболее заразен в продромальном периоде (4-6 дней).

Заболевший менингококковым назофарингитом заразен около 2 недель. Носители менингококка опасны в течение 2—3 недель (у 2—3 % лиц носительство продолжается 6 и более недель ).

Клиника

У большинства инфицированных, при попадании в организм менингококка, заболевание не проявляется и выявляется только при бактериологическом обследовании.

У10 -20% заболевших развивается картина острого назофарингита. Менингококковый назофарингит протекает как обычная ОРВИ, об инфицировании также узнают только после положительного результата посева со слизистой оболочки носоглотки.

У одного из тысячи заболевших детей развивается менингококковый сепсис (тяжелейшая интоксикация, геморрагическая звездчатая сыпь, появляющаяся сначала на стопах, голенях, коже ягодиц, далее на всех конечностях и туловище).

Менингококковый менингит также начинается с интоксикации, головной боли, рвоты. При осмотре — положительные менингеальные симптомы.

Чем опасно заболевание

Летальность достигает 50%.

У перенесших тяжёлые формы менингококковой инфекции часто диагностируют потерю слуха, органическое поражение нервной системы.

Менингококковый сепсис осложняется полиартритами, перикардитом, эндокардитом, миокардитом, воспалительным поражением глаз, поражением почек, печени, надпочечников.

Диагностика

Диагноз менингококкового менингита устанавливается на основании симптомов, данных эпидемиологического анамнеза, осмотра, а также лабораторных данных.

Лечение

Заболевший любой формой менингококковой инфекции подлежит госпитализации.

Лицам, общавшимися с больным генерализованной формой инфекции, не имеющим признаков воспаления в носоглотке, проводится экстренная химиопрофилактика.

Профилактика

При угрозе эпидемического подъёма, а также при росте заболеваемости менингококковой инфекцией проводится плановая вакцинация.

Вакцинация против менингококковой инфекции входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводится детям и взрослым в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп A или C.

Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп A или C.

Лица, подлежащие призыву на военную службу, также проходят вакцинопрофилактику менингококковой инфекции.

Схема вакцинации

Вакцинация против менингококковой инфекции проводится однократно.

Разрешено проводить вакцинацию одновременно с вакцинацией против других инфекций, кроме вакцинации против желтой лихорадки и туберкулеза.

Детям от 1 года до 8 лет включительно, а также студентам первых курсов средних и высших учебных заведений проводят вакцинацию полисахаридной вакциной.

Поствакцинальный иммунитет сохраняется до 10 лет.

Противопоказания к вакцинации

Острые, обострение хронических заболеваний, а также аллергические реакции на предыдущее введение вакцины против менингококковой инфекции являются противопоказаниями к проведению вакцинации против этой инфекции.

Реакция на введение вакцины

Обычно вакцинация против менингококковой инфекции не вызывает никаких реакций. В редких случаях отмечается болезненность в месте введения вакцины, а также кратковременное повышение температуры.

Неспецифическая профилактика

Неспецифическая профилактика менингококковой инфекции заключается в недопущении контактов с заболевшими и в наблюдении за контактными в течение 10 дней.

Источник

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Татарстан (Татарстан)»

Первые клинические описания менингококкового менингита сдела-ны в XVII веке Т.Уиллисом (Виллизием) и Т.Сиднэмом. Значительные эпидемии наблюдались в начале XIX столетия в войсках Наполеона, в 1854-1860г.г.- в Швеции, в 1904-1906г.г. – в США, в 1904-1905г.г. в Германии. В самостоятельную нозологическую форму эпидемический цереброспинальный менингит был выделен в 1805 году (эпидемия в Швецарии). Однако это заболевание было известно еще в глубокой древ-ности, с V века до н.э.

Возбудитель заболевания открыл А.Вексельбаум (1887г.). В 1889 году У. Ослер выделил возбудитель из крови, что послужило основанием и доказательством того, что менингококк вызывает не только менингит, но и другие клинические формы заболевания — от назофарингита до сепсиса. Революционную роль в лечении больных менингитом сыграли сульфаниламидные препараты и антибиотики, применение которых резко снизило летальность при генерализованных формах заболевания. В 50-60х годах XX столетия В.И.Покровский разработал методы лечения менингококковой инфекции с помощью массивных доз пенициллина, вводимых внутримышечно, что избавило больных от мучительных ежедневных процедур эндолюмбального введения антибиотиков.

Классический регион эпидемических поражений, это район субса-харной Африки от Эфиопии с востока до Гамбии с запада и включающий 15 стран и более 260 млн. человек известен как «менингитный пояс». Там регистрируют высокие показатели заболеваемости менингококковой ин-фекции, обусловленной менингококками серогруппы А (показатели достигают 1000 на 100 тыс. населения в период эпидемий и 100 на 100 тыс. в межэпидемический период). В обзорах по менингиту в Африке отмечается связь эпидемических подъемов заболеваемости с засушливым периодом года, когда наиболее высока вероятность нарушения целостности слизистой оболочки носоглотки, способствующей проникновению менингококков в кровоток. Эпидемии встречаются не только на Африканском континенте. Известны крупные вспышки в Бразилии и на Кубе (70-е годы), Иране и Ираке (60-е годы), Монголии (начало 70-х годов), Российской Федерации (начало 70-х годов), Непале и Индии (середина 80-х годов). По-прежнему высока заболеваемость менингококковой инфекцией среди аборигенов Австралии и во многих странах Европейского континента. Была зарегистрирована эпидемия менингококковой инфекции, вызванная менингококками серологической группы В в Новой Зеландии с показателем заболеваемости более 11 на 100 тыс. населения. Большую озабоченность у мировой медицинской общественности вызывает эпидемиологическая ситуация в Саудовской Аравии, в ряде арабских стран, а так же за пределами этого региона в связи с постоянно возникающими эпидемиями менингококковой инфекции среди паломников в Мекку. Занос возбудителя на территории, где заболевание ранее не регистрировали (например, регионы Крайнего Севера), приводит к преобладанию генерализованных форм.

На территории России в XX-м столетии было зарегистрировано два крупных эпидемических подъема заболеваемости менингококковой ин-фекцией. Продолжительность первого эпидемиологического подъема со-ставила более 40 лет, захватив периоды Первой и Второй мировых войн, годы масштабного преобразования страны перед Великой Отечественной войной. Продолжительность второго — 23 года (1968-1991 гг.). Оба были вызваны менингококком серологической группы А.

Межэпидемический период между первой и второй эпидемиями сохранялся на протяжении 18-20 лет (с конца 40-х годов до 1968 г.). Основным возбудителем заболеваний являлся менингококк серогруппы В.

Особенностью настоящего межэпидемического периода в России, в отличие от предыдущего и от всех стран Европы, является сохранение циркуляции менингококка серогруппы А, а заболеваемость на 98-99% формируется менингококком трех серогрупп — А, В и С. На долю других серогрупп (X, Y, W-135 и пр.) приходится 1-2% заболеваний. Показатели заболеваемости составляют в среднем по России — 2,0 на 100 тыс. населе-ния, а средний уровень летальности – на уровне 15%.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Менингококковая инфекция – антропонозное острое инфекционное заболевание, совмещающая целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и гнойного менингита, реже – с поражением других органов и систем.

Менингококковой инфекции присущи все черты эпидемиологии инфекций с воздушно-капельным механизмом передачи: периодичность, се-зонность, определенное возрастное распределение и очаговость.

Заболевание поражает преимущественно городское население. Менингококковую инфекцию регистрируют во всех возрастных группах. Однако, это типичная «детская» инфекция. Дети до 5 лет составляют до 70% всех больных.

Этиология и патогенез

Возбудителем менингококковой инфекции является менингококк (Neisseria meningitidis), который относят к роду нейссерий, включенному (согласно «Определителя бактерий Берджи») в состав 4-й группы микроорганизмов, озаглавленной как «Грамотрицательные, аэроб-ные/микроаэрофильные палочки и кокки». Морфологически клетки менингококков имеют округлую форму и размеры порядка 0,6-1,0 мкм. Величина микробных клеток и их форма могут различаться, что определяет характерный для менингококков признак клеточного «полиморфизма». Этот признак особенно выражен в мазках из свежих культур, при этом общая морфологическая картина культурального мазка, окрашенного по Граму, имеет вид лежащих беспорядочно полиморфных (по величине и окраске) грамотрицательных кокков (эффект «рассыпанного гороха»). Парное расположение менингококков (диплококков) наблюдают в препаратах, приготовленных из жидкостей и органов пораженного организма. В спинномозговой жидкости менинго-кокки часто располагаются внутрилейкоцитарно и имеют форму кофейного зерна.

Антигенная структура менингококка сложна и включает капсульный полисахарид, липополисахарид, пили, белки наружной и внутренней мем-бран клеточной стенки. Современными исследованиями показана возможность менингококков самостоятельно секретировать в окружающую среду ряд антигенов (например, иммуноглобулин А 1 — протеаза), которые играют ведущую роль в формировании вирулентных свойств менингококков.

Менингококки неподвижны, спор не образуют, жгутиков не имеют, являются строгими аэробами, чрезвычайно чувствительны к воздействию внешней среды. Температурный оптимум жизнедеятельности — 37°С в атмосфере с повышенным содержанием СО2 (5-10%) и влажности. Менингококки нуждаются в высокопитательных средах, содержащих нативные белки или кровь животного происхождения.

Во внешней среде они малоустойчивы, быстро погибают при воздействии солнечных лучей, дезинфицирующих средств, при высыхании и понижении температуры до 22 °С.

Различают несколько серологических типов менингококков, основ-ными из которых считаются четыре: А, B, C, D. В результате воздушно-капельного механизма распространения инфекции менингококки проникают в носоглотку, полость рта, верхние дыхательные пути здоровых лю-дей, затем гематогенным путем начинают распространяться в организме. В патогенезе менингококковой инфекции решающую роль играет комбинация процессов токсического и септического характера с присоединившимися аллергическими реакциями. Возбудитель имеет тропизм к слизистой оболочке носоглотки, на которой при определенных условиях размножается и выделяется с носоглоточной слизью во внешнюю среду, что соответствует наиболее частой форме инфекции — менингококконосительству. При снижении активности местного иммунитета, нарушении микробиоценоза менингококк может внедриться вглубь слизистой оболочки, вызывая воспаление и симптомы назофарингита. Лишь у 5% больных назофарингитом менингококк, преодолевая местные барьеры, проникает в сосуды подслизистого слоя, а затем гематогенно распространяется, повреждая различные органы. Гематогенная диссеминация возбудителя обусловливает развитие генерализованных форм инфекции. Менингококки проникают в кожу, мозговые оболочки, суставы, сетчатую оболочку глаза, надпочечники, легкие, миокард и другие органы. Ведущую роль в патогенезе тяжелых форм менингококковой инфекции играет системный воспалительный ответ организма, развивающийся в ответ на бактериемию и токсемию. В результате возникают гемодинамические нарушения, прежде всего, в зоне микроциркуляции, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови и глубокие метаболические расстройства, что приводит к тяжелому, нередко необратимому, поражению жизненно важных органов. Причиной смерти при генерализованных формах болезни могут быть ИТШ, ОСН, отек-набухание головного мозга, отек легких, острая надпочечниковая недостаточность, ОПН.

Источник и механизм передачи инфекции

Источником менингококковой инфекции является инфицированный человек. Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным (аэрозольным) путем при непосредственном тесном общении — расстоянии до 1 м от инфицированного лица. Менингококк неустойчив во внешней среде, и передача его через предметы обихода не зарегистрирована. Однако можно допустить, что заражение может осуществиться через общую чашку и ложку во время еды и питья при инфицировании этих предметов слюной бактерионосителя.

Различают 3 группы источников инфекции:

1. Больные генерализованной формой менингококковой инфекции (менингококцемия, менингит, менингоэнцефалит, смешанная форма — со-ставляют около 1-2% от общего числа инфицированных лиц).

2. Больные острым менингококковым назофарингитом (10-20% от общего числа инфицированных лиц).

3. «Здоровые» носители — лица без клинических проявлений, выявляющиеся только при бактериологическом обследовании. Длительность носительства менингококка в среднем составляет 2-3 недели, у 2-3% лиц оно может продолжаться до 6 и более недель. Широкая распространенность бактерионосительства в человеческой популяции поддерживает непрерывность эпидемического процесса.

Наибольшая заболеваемость как в период эпидемии, так и в межэпидемический период регистрируется среди детей и подростков.

Менингококковой инфекции свойственна зимне-весенняя сезонность, однако некоторый рост заболеваемости отмечается при формировании коллективов детских образовательных учреждений, школьников, студентов — после летних каникул.

Повышенными группами риска заболеваемости являются дети до 5 лет, включительно; новобранцы; медицинские работники и сотрудники лабораторий; подростки в возрасте 13-17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе); лица старше 60 лет; лица,проживающие в общежитиях; лица,отъезжающие в эндемичные по менингококковой инфекции районы.

Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней, в среднем до 4 дней.

Восприимчивость населения

Восприимчивость к менингококкам следует считать всеобщей с весьма полиморфной ответной реакцией организма на внедрение возбудителя: здоровое носительство, назофарингит или генерализованная форма инфекции. Как уже отмечалось, генерализация процесса происходит у весьма незначительного числа инфицированных лиц.

В процессе переболевания менингококковой инфекцией происходит образование и накопление специфических антител, обнаруживаемых им-мунологическими методами. Наибольшее значение в защите имеют бактерицидные антитела. Гемагглютинины появляются к 5-му дню болезни, их пик выявляется на 2-3-й неделе. У маленьких детей выработка антител происходит значительно медленнее, чем у лиц старшего возраста. После освобождения от возбудителя наблюдается снижение титра специфических антител.

Даже кратковременное пребывание менингококков в носоглотке носителей не проходит бесследно для организма. Внедрение возбудителя сопровождается образованием специфических бактерицидных антител и приводит к появлению в крови антител к полисахаридным, белковым и другим антигенам менингококков. Создаваемый при этом иммунитет препятствует генерализации процесса, но не предохраняет от повторной колонизации менингококками, в результате чего даже в период одного сезона члены коллектива могут быть носителями неоднократно. Обнаружение противоменингококковых антител обосновывает иммунизирующую роль носительства.

Передача антител от матери к плоду происходит трансплацентарным путем, специфические антитела могут быть обнаружены в течение 2-5 мес. после рождения ребенка. Иммунологическая структура населения к менингококкам формируется 2-мя факторами: заболеваемостью и носительством. Однако ведущая роль в формировании резистентности принадлежит естественной иммунизации, обусловленной носительством. Массовость процесса носительства менингококков создает определенный иммунологический фон, что является важным в защите населения от менингококковой инфекции. Естественная иммунизация за счет носительства происходит в детстве ( с 2-х до 12 лет) при первом инфицировании возбудителем, при-близительно у 5% детей ежегодно.

Заболеваемость и главным образом носительство, создавая невосприимчивость к менингококкам у каждого конкретного индивидуума, формирует иммунологическую структуру населения. В свою очередь она оказывает влияние на развитие эпидемического процесса данной инфекции.

Клиническая картина менингококковой инфекции

При менингококконосительстве чаще всего состояние здоровья не нарушается. Обычно болезнь начинается остро, однако у некоторых больных бывает продромальный период: слабость и потливость, головная боль и небольшое повышение температуры.

Менингококковый острый назофарингит может иметь субклиническое течение, когда отсутствуют клинические симптомы. Также он может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Чаще всего встреча-ется легкая форма назофарингита со слабой интоксикацией и субфебрильной температурой. При среднетяжелой форме температура повышается до 38-38,5 °С. У больных наблюдается такая симптоматика общей интоксикации: как головная боль и головокружение, слабость и разбитость. Наряду с этими симптомами дополнительно возникают першение и боли в горле, заложенность носа и небольшие слизисто-гнойные выделения, изредка сухой кашель. Кожные покровы обычно сухие и бледные. Тяжелое течение назофарингита проявляется высокой температурой, которая достигает tº 39 и более. Кроме головной боли наблюдается рвота, часто присоединяются менингеальные симптомы. Назофарингит нередко может предшествовать развитию гене-рализованных форм заболевания.

Менингококковый менингит обычно начинается остро с озноба и повышения температуры до tº 38-40. Общее состояние больного резко ухудшается. Основной жалобой являются сильнейшие головные боли, отмечается светобоязнь. Быстро появляются и прогрессируют менингеальные симптомы. Отмечается ригидность затылочных мышц, положительный симптом Кернига и другие. Характерны двигательное беспокойство, гиперемия лица, горячая на ощупь кожа, красный дермографизм, иногда наблюдается гиперестезия кожи. Больной занимает в постели вынужденную позу, для которой характерно запрокидывание назад головы и подтягивание ног к животу.

При менингококковом менингите может наступить расстройство сознания и психические нарушения. Возможны бред, возбуждение, галлюцинации или адинамия, заторможенность, сопор, даже кома. У детей часто возникают судороги, иногда гиперкинезы. У большинства больных отмечается угнетение или усиление периостальных и сухожильных рефлексов, а также их неравномерность, происходит поражение черепных нервов. Может развиться гнойный лабиринтит, который приводит к полной потере слуха. Реже бывает неврит зрительного нерва.

Менингококцемия представляет острый менингококковый сепсис, для которого типично острое начало, высокая лихорадка, ряд септических явлений, в том числе значительные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, раннее появление сыпи и тяжелое течение. Сыпь появляется чаще на туловище и нижних конечностях в виде розеолезных и папулезных элементов интенсивно-розового или слегка синюшного оттенка. Кроме того, на коже бывают разной величины геморрагические элементы и звездчатые красные пятна, переходящие в некроз.

При менингококцемии отмечаются кровоизлияния в конъюнктивы, склеры и слизистые оболочки носоглотки. У больных могут наблюдаться носовые, маточные, желудочные кровотечения, субарахноидальные кровоизлияния, микро- и макрогематурия. В отдельных случаях возникают артриты и полиартриты. Тяжелая менингококцемия у взрослых часто сочетается с менингитом. Менингококцемия иногда протекает в молниеносной форме, с инфекционно-токсическим шоком.

Менингококковый менингоэнцефалит характеризуется судорогами и нарушением сознания уже с первых дней болезни, нередко появляются зрительные или слуховые галлюцинации. Для него типичны ранние параличи и парезы.

Иммунитет

Постинфекционный иммунитет при менингококковой инфекции имеет достаточную напряженность, что обусловливает редкость возникновения рецидивов болезни и повторных случаев заболевания.

Вакцинопрофилактика

Профилактические прививки против менингококковой инфекции включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Профилактическую вакцинацию по эпидемическим показаниям проводят при угрозе эпидемического подъема, а именно при увеличении заболеваемости превалирующей серогруппой менингококка в два и более раз по сравнению с предыдущим годом по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации.

Вакцинации подлежат дети старше 1-2 лет, подростки и взрослые:

- в детской дошкольной образовательной организации, доме ре-бенка, детском доме, школе, школе-интернате, семье, квартире — все лица, общавшиеся с больным;

- студенты первого курса средних и высших учебных заведений, факультета, на котором возникло заболевание, а также студенты старшего курса высшего и среднего учебного заведения, общавшиеся с больным в группе и (или) комнате общежития;

- лица, общавшиеся с больным в общежитиях, при возникновении заболевания в коллективах, укомплектованных иностранными гражданами.

Наличие у вакцинируемого заболевания назофарингитом без темпе-ратурной реакции не является противопоказанием для вакцинации.

Диагностика

Лабораторное подтверждение и выявление менингококков выполняют по следующим тестам:

- обнаружение в нативном материале диплококков с характерными морфологическими признаками;

- характерный рост только на высокопитательных средах;

- типичная морфология культурального мазка по Граму;

- сахаролитическая активность в отношении глюкозы и мальтозы;

- выявление группоспецифических свойств;

- обнаружение специфических антигенов в ликворе и/или сыворотке крови в реакциях латекс-агглютинации и ВИЭФ (экспресс-методы);

- детекция специфических антител в сыворотке крови в реакции РНГА.

При бактериоскопии нативного ликвора или препарата крови «толстая капля» на голубом фоне обнаруживают морфологически четкие окрашенные в темно-синий цвет кокки, диплококки, напоминающие кофейные зерна или семена бобов, прилегающие друг к другу вогнутыми сторонами, иногда выявляют капсулу. Микробные клетки могут располагаться как вне- так и внутрилейкоцитарно. Интенсивность обсеменения СМЖ микробными клетками колеблется в значительных пределах и зависит от стадии развития инфекционного процесса в момент взятия материала. Если осуществлялось лечение антибиотиками, типичная морфология микробных клеток теряется.

Экспресс-методы:

— реакцию латекс-агглютинации с нативным ликвором (экспресс-метод) проводят при наличии в нем признаков гнойного воспаления и/или при бактериоскопическом обнаружении возбудителей. Использование реакции позволяет в кратчайшие сроки (15-20 минут) выявить специфические антигены менингококков самых распространенных серогрупп (А, В, С, У, W-135).

— реакция встречного иммуноэлектрофореза (экспресс-метод) позволяет с помощью специфических антисывороток (преципитирующих) к различным серогруппам менингококков в течение 30 минут выявлять полисахаридный антиген возбудителя в СМЖ и сыворотках крови, взятых у больных в первый день поступления в стационар.

Реакция непрямой гемагглютинации с «парными» сыворотками кро-ви выявляет динамику нарастания титров специфических антител к менингококку и позволяет определить принадлежность возбудителя к наиболее распространенным серогруппам менингококков (А и С). Использование метода дает возможность провести ретроспективную лабораторную диагностику генерализованных форм менингококковой инфекции, так как окончательный ответ получают только через 12 — 14 дней после начала заболевания. Преимущественными возможностями метода является лабораторное подтверждение менингококкцемии, при которой использование других методов лабораторной диагностики, как правило, мало эффективны.

Мероприятия в очаге

В очаге после госпитализации больного генерализованной формой или подозрения на нее накладывается карантин сроком на 10 дней. В те-чение первых 24 часов врач-отоларинголог проводит осмотр лиц, общавшихся с больным, с целью выявления больных острым назофарингитом. Выявленные больные острым назофарингитом подлежат бактериологическому обследованию до назначения им соответствующего лечения. После проведения бактериологического обследования лиц с явлениями острого назофарингита госпитализируют в стационар (по клиническим показаниям) либо оставляют на дому для соответствующего лечения при отсутствии в ближайшем окружении детей в возрасте до 3-х лет. Всем лицам без воспалительных изменений в носоглотке проводится химиопрофилактикаодним из антибиотиков с учетом противопоказаний. Отказ от химиопрофилактики оформляется записью в медицинской документации и подписывается ответственным лицом и медицинским работником.

На период карантина за очагом устанавливается медицинское наблюдение с ежедневной термометрией, осмотром носоглотки и кожного покрова.

Возникновение в межэпидемический период очагов с вторичными заболеваниями генерализованными формами менингококковой инфекции в течение одного месяца является настораживающим признаком возможного подъема заболеваемости. В таких очагах с установленной серогруппой менингококка, сформировавшей очаг, проводится экстренная вакцинация менингококковой вакциной, в составе которой присутствует антиген, соответствующий серогруппе, выявленной у больных.

В очаге генерализованной формы менингококковой инфекции после госпитализации больного или подозрительного на это заболевание заключительную дезинфекцию не проводят. В помещениях проводится ежедневная влажная уборка, частое проветривание, максимальное разуплотнение в спальных помещениях.

В период эпидемического подъема в очагах генерализованной формы менингококковой инфекции экстренная вакцинация проводится без установления серогруппы возбудителя, карантин не устанавливают, бактериологическое обследование не проводят.

Профилактика

Вялое развитие эпидемического процесса, значение скученности и длительности общения в распространении инфекции требует соблюдения общего санитарно-гигиенического режима в организованных коллективах детей и взрослых. В период сезонного подъема заболеваемости целесообразно ограничение культурно-спортивных мероприятий. Важные профилактические меры — выявление и санация больных и носителей менингококков.

Эпидемиологический надзор

Эпидемиологический надзор включает не только наблюдение за заболеваемостью и летальностью в различных социально-возрастных группах населения, но и изучение факторов, способствующих распространению инфекции (иммунологической структуры населения, биологических свойств и антигенной структуры возбудителя, социальных и природных факторов). Большое значение имеет эпидемиологический анализ и оценка эффективности проведенных мероприятий, прогнозирование интенсивности эпидемического процесса менингококковой инфекции на конкретной территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Менингококковая инфекция представляет опасность, так как широко распространена, скоротечна, может вызывать тяжелые осложнения и привести к летальному исходу.

Для менингококковой инфекции типичны периодические подъемы заболеваемости, имеющие интервалы в 10-15 лет. Эпидемическому подъему заболеваемости предшествует предэпидемический период, продолжительность которого составляет от 1 до 3 лет. В этот период отмечается усиление циркуляции эпидемической серогруппы менингококка, что проявляется в увеличении количества больных генерализованной формой, вызванной одной из серогрупп менингококка, и появлением очагов с повторными заболеваниями. Болезнь может поражать людей практически любого возраста, но преимущественно болеют дети. Они составляют до 70% от общего числа зарегистрированных случаев. Общий показатель летальности при менингококковой инфекции (генерализованных формах) определен как высокий и составляет в среднем 9-11%.

Своевременная диагностика и неотложное адекватное лечение ре-шают судьбу больного с различными формами менингококковой инфекции.

Источник