- Дописьменные способы общения людей

- примитивное рисунчатое письмо. Возникло в VIII-VI тыс. до н.э. на основе

- первобытной живописи. Посредством рисунка (пиктограммы) передавалось

- Письменность, счет и коммуникация древних людей

- Рисунки и символы

- Дымовые сигналы

- Палочка-календарь

- Самое первое письмо

- Отпечатки тысячи рук

- Древние средства коммуникации

Дописьменные способы общения людей

Автор: Егорова Ксения

Дописьменные способы общения людей

В древнейшие времена люди еще не знали письменности. Для общения они придумали свои сигналы, которые без слов что-то обозначали, запрещали или разрешали.

Например, к анадские индейцы разводили костры, дым которых был далеко виден. Этот дым мог многое сообщить людям на большом расстоянии. У австралийских аборигенов было даже специальное слово, обозначающее «читать дым».

А вот в Европе при приближении опасности на холмах или сторожевых башнях зажигались сигнальные огни. Огонь, зажженный на первом холме, был виден на следующем. В ответ на принятый сигнал там тоже зажигали огонь. Затем на третьем, четвертом, пятом холме и т. д. Сигнал, передаваемый по такой эстафете, быстро облетал всю страну.

В Африке известия передавались от одного поселения к другому дробью большого барабана – тамтама. До сих пор жители одного из островов побережья Африки пользуются двумя языками: языком слов и языком свиста. Этот остров покрыт горами, между которыми находятся глубокие ущелья. Люди, живущие по разным сторонам ущелья, «переговариваются» языком свиста: сообщают новости, зовут в гости. Ведь человеческий голос быстро теряется в горах, а свист разносится очень далеко. Говорят, что в о время Второй мировой войны этот остров был захвачен фашистами. И партизаны стали передавать друг другу сообщения языком свиста, а враги ничего не понимали.

Так как языки сигналов не могли «принять на себя» всю информацию, которую людям надо было сообщить друг другу , то возникла необходимость созда ть письменност ь .

В древнейшие времена возникли такие дописьменные способы общения, как предписьменности ( древние знаковые средства) : предметное письмо и рисунчатое письмо.

Предметное письмо основано на использовании в качестве знаков различ —

ных предметов: палочек, камней, раковин, глиняных геометрических фигурок, нитей с узелками. Ими «записывали» количество скота, продуктов питания и прочих ценностей, иногда они служили календарями. Этот вид предписьменности известен с X тысячелетия до н.э.

В первобытные времена появились «охотничьи» и «дорожные» знаки, в качестве которых использовались ветви деревьев или поломанные стрелы.

Ветвь, положенная поперек тропы, запрещала движение или предупрежда —

ла об опасности. Также д ля передачи информации и для запоминания перво —

бытные народы использовали «палочное» письмо . Палка, в откнутая в землю

на обочине информир овала о длине пути и возможных на нем препятствиях

и опасностях. Такое письмо использовали древние скандинавы, аборигены

Австралии и Новой Зеландии.

Североамериканские индейцы использовали ракушечное письмо — вампум

(от wampumpeag – «нити с раковинами»). Он представлял собой полосу

переплетенных шнуров с нанизанными на них раковинами. Его могли носить

как пояс или использовать в качестве денег, но главным его назначением

была передача сообщений от племени к племени. Содержание сообщения

выражалось цветом, количеством и взаиморасположением раковин. Так,

раковины, окрашенные в разные цвета, имелиопределенное значение: красный

– война , черный — угроза, белый – мир .

Предметное письмо явилось важным шагом на пути развития письменности, но оно не могло передать всю полноту устной речи человека. Современной системой письма в основу был взят не предмет, а рисунок.

Пиктография (от лат. pictus — нарисованный и греч. gr?pho — пишу) –

примитивное рисунчатое письмо. Возникло в VIII-VI тыс. до н.э. на основе

первобытной живописи. Посредством рисунка (пиктограммы) передавалось

какое-либо сообщение в целом. Сначала это были сцены охоты, по том — военные сообщения, магические заклинания, любовные письма .

Пиктография засвидетельствована у племён Северной Америки, Меланезии,

Африки и на северо-востоке России (у коряков и юкагиров). Она просуществовала вплоть до начала XX вв. Ученые до сих пор спорят о табличках с острова Пасхи, об ацтекском письме: это – предписьменность или уже настоящее письмо?

Американский поэт Г. Логфелло живо и

красочно рассказал о создании рисунчатого письма у древних индейцев

в поэме “Песнь о Гайавате».

Как только возникло рисунчатое письмо, возник и вопрос: как его читать? ? Ведь легко было ошибиться в понимании сообщения, в этом один из недостатков пиктограмм. Об этом забавно рассказал английский писатель XIX — начала XX вв. Р. Киплинг в сказке «Как было написано письмо». Пиктография используется и в наши дни: в рекламе, компьютерных программах, как дорожные знаки, олимпийская символика.

Но возможности пиктограмм малы и не были приспособлены для передачи

более детальной и сложной информации , то н еобходима была настоящая

письменность.

На основе рисунчатого письма возник ла настоящая письменность.

Первыми ее видами являются шумерская клинопись и египетские иероглифы,

появившиеся около 5000 лет назад.

Человечество прошло длительный исторический путь до изобретения

Источник

Письменность, счет и коммуникация древних людей

Наши первобытные предки общались друг с другом посредством слов и жестов уже 300 тыс. лет до н. э. В конечном итоге для передачи знаний и умений стали вырабатываться сложные языки. Выслеживая дичь, охотники, возможно, пользовались языком особых знаков — оставляли метки, чтобы указать путь, и имитировали голоса птиц и зверей.

Примерно 37 тыс. лет до н. э. люди стали делать зарубки на костях и использовать камешки в качестве простых средств счета. Дни, возможно, считали на палочках-календарях. На некоторых пещерных рисунках специалисты заметили метки и символы, которые могут быть счетными записями или зачатками письменности.

Около 7 тыс. лет до н. э. торговцами на Ближнем Востоке использовались таблички с символами для обозначения чисел и предметов. Такие таблички, возможно, и привели к зарождению первой письменности. Она возникала около 3100 лет до н. э. и представляла собой разновидность пиктографического письма — клинопись.

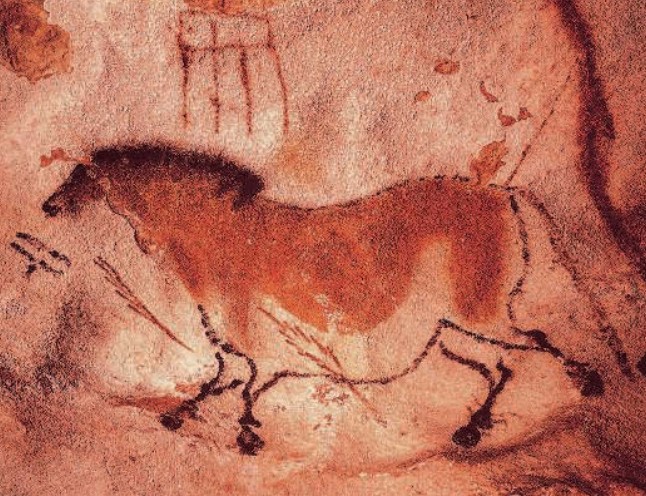

Рисунки и символы

Это изображение дикой лошади находится в пещере Ласко на юго-западе Франции. Оно было создано примерно 15 тыс. лет до н. э. Лошадь окружают символы, которые вместе с отметинами и насечками, возможно, были способом отслеживать мигрирующих животных.

Чем рисовали древние люди? Чаще всего древние люди использовали краски минерального происхождения, например яркую глину, уголь из костров, соки ягод.

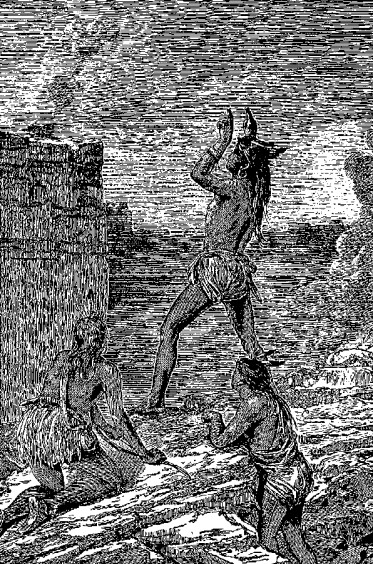

Дымовые сигналы

На этой гравюре конца 19-го столетия изображены американские индейцы, использующие дымовые сигналы для сообщения друг с другом. Человеческие существа большую часть своей истории обходились без письменного языка, но это не значит, что они всегда были неспособны общаться или запечатлевать важную информацию.

Палочка-календарь

Среди предметов, которые находят в пещерах первобытных людей или на их стоянках, нередко встречаются палочки из дерева или кости с зарубками. Возможно, таким способом древние племена вели своеобразные подсчёты, например учёт дней, то есть такая палочка с зарубками служила примитивным календарём.

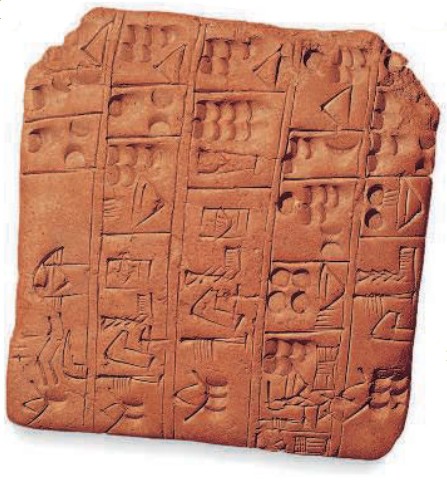

Самое первое письмо

Одно из первых древних писем было найдено в Шумере — небольшая глиняная плиточка-табличка, сделанная более 3100 лет назад. На ней использованы рисунки-пиктограммы. Такой вид письменности назывался клинописью, поскольку рисунки делались острыми палочками-клинышками по незастывшей глине. При надавливании на мягкую глину заострённая палочка из бамбука или тростника оставляла клинообразные следы, отсюда и название этого вида письменности.

Отпечатки тысячи рук

В пещере Куэва-де-лас-Манос (или в «Пещере рук») на юге Аргентины были найдены отпечатки множества ладоней, которые, как наскальные рисунки, украшали стены. Эти отпечатки, по мнению учёных-археологов, были сделаны в 9 тысячелетии до нашей эры! Там же были найдены и трубочки, с помощью которых наносилась краска на стены.

Подобные следы находят в пещерах в Австралии, Африке и Европе. Возможно, таким способом древние художники подписывали свою работу. Интересно, что в Пещере рук оставлены отпечатки только левых ладоней подростков. Может быть, так проходил обряд посвящения мальчиков, которые, становясь охотниками, оставляли свой отпечаток на стенах пещеры.

Источник

Древние средства коммуникации

Говорящие барабаны, гомерический свист и язык пастухов йодль — мы расскажем, как общались наши предки, когда не было мобильных телефонов и интернета.

Остаться без мобильного телефона или интернета хотя бы на день? Сейчас это кажется невозможным. А ведь когда-то не было ни телефонов, ни радио. Как же общались люди в древности? Представьте себе, не так уж все было плохо.

Гомерический свист

Канарские острова отличаются крайне сложным рельефом: глубокие ущелья, кальдеры, вулканические конусы, причудливо застывшая лава. В такой пересеченной местности поддерживать связь особенно сложно. Однако гуанчи, коренное население островов, с блеском вышли из положения. Они изобрели удивительный язык свиста, который позволяет передавать сообщения на расстояние до 5 км. Когда-то этот язык был распространен на всех островах Канарского архипелага, но в настоящее время сохранился и продолжает активно использоваться лишь на острове Гомера.

В гомерическом свисте используется всего шесть звуков: два «гласных» и четыре «согласных» — с помощью которых можно выразить более 4000 понятий (слов). При этом речь идет не о системе кодов с заранее установленным значением, а о «говорении» свистом. Исследователи установили, что при этом в мозгу задействуются участки головного мозга, отвечающие за устную речь. Любопытно, что гомерический свист не является «свистящим испанским». Это универсальная система, которую можно применить к любому языку, как, собственно, и поступили в свое время гуанчи, когда их собственный язык начал исчезать под напором испанского.

Тирольское пение

На первый взгляд тирольское пение — йодль — кажется забавной традицией, музыкальным приложением к коротким штанишкам и шляпе с перышком. Между тем именно он в течение многих веков помогал альпийским пастухам общаться между собой и управлять стадами. Хотя больше всего известен как раз тирольский йодль — такая манера пения без слов широко распространена во всем альпийском регионе, от Швейцарии до Австрии. Быстро сменяющие друг друга грудные и фальцетные звуки образуют полную задора и радости трель, которая разносится в разреженном горном воздухе на большие расстояния.

Аналогичное йодлю пение известно и у других народов: грузин, азербайджанцев, персов, пигмеев. В США йодль появился вместе с немецкими эмигрантами в начале XIX века и стал неотъемлемой частью кантри-музыки. Впрочем, во всех этих случаях речь не идет о способе передачи информации.

На северо-западе России были в ходу (и кое-где по-прежнему используются) различные голосовые сигналы, которые можно считать нашим аналогом йодлю — если не по технике исполнения, то по назначению. Женщины, отправляясь в лес за грибами и ягодами, «аукали», сообщая друг другу о своем местонахождении, а мужчины-пастухи — «гейкали», подавая сигналы стаду.

Голубиная почта

Вряд ли упитанных городских голубей можно заподозрить в чем-то особо выдающемся. А между тем голуби могут летать со скоростью до 100 км/ч и обладают уникальной способностью возвращаться к своему гнезду. Эту особенность человек подметил тысячи лет назад. Почтовых голубей использовали все великие цивилизации древности; пользовалась популярностью голубиная почта и в средневековой Европе, где дороги не отличались качеством и безопасностью.

В XIX веке до изобретения радио и телеграфа голубиной почтой активно пользовались игроки на бирже. Так, по легенде, именно благодаря голубю сумел сказочно обогатиться основатель английской ветви семьи Ротшильдов Натан: в 1815 году он на двое суток раньше остальных получил известие об исходе битвы при Ватерлоо и сумел провернуть выгодную сделку с французскими ценными бумагами.

Почтовые голуби стали подлинными героями франко-прусской войны 1870–1871 годов. Во время осады Парижа они обеспечивали связь между осажденной столицей и городом Туром, доставив тысячи важных депеш. После этого голубиные службы были созданы в армиях почти всех европейских стран, в том числе и русской. Существовала и гражданская голубиная почта — например, в Новой Зеландии действовала «Служба голубеграмм острова Грейт-Барриер». Несмотря на то что голуби широко использовались в Первой и Второй мировых войнах, в целом ХХ век ознаменовался закатом голубиной почты. В настоящее время принято говорить не о почтовых, а о спортивных голубях, так как их практическое использование почти прекратилось.

Говорящие барабаны

Кажется, что африканцы уже рождаются с барабаном в руках. Барабаны разных форм и размеров сопровождают их от рождения до смерти, помогают выразить скорбь и повеселиться от души. Особое место занимают так называемые говорящие барабаны, которые в странах Западной Африки используют для передачи сообщений. Широко распространено ошибочное представление о том, что при этом используется система кодов наподобие азбуки Морзе. На самом деле барабаны по-настоящему «говорят», воспроизводя слоги и звуки тональных языков, которые используются в этой части Африки.

Для барабанного языка характерна избыточность: например, слово «луна» может быть передано как «луна, смотрящая на землю». Такие дополнения помогают избежать путаницы в тех случаях, когда слова произносятся почти одинаково. Кстати, из этих же соображений был изобретен фонетический алфавит, используемый в авиации, в котором буквам соответствуют слова: А — Alpha, B — Bravo, Е — Echo и т. д. Да и мы в обычной жизни, когда диктуем слова по буквам, используем имена: «М» — Мария, «И» — Иван.

Дым, огонь и вода

Благодаря вестернам и художественным книгам подача дымовых сигналов считается исключительно индейским способом передачи информации. Это не совсем так. Например, с помощью факелов и костров «переговаривались» между собой сторожевые башни Великой Китайской стены. Упоминание о сигнальных огнях мы найдем и в трагедии Эсхила «Агамемнон» — именно таким образом, через систему специальных постов, было передано сообщение о падении Трои в Микены. На этом древние греки не остановились и изобрели сразу два хитроумных способа общаться при помощи огня.

Факельный телеграф Полибия предполагал строительство двух зубчатых стен с пятью промежутками. 24 буквы греческого алфавита были разбиты на пять групп, так что каждой букве соответствовал код из двух цифр: номера группы и порядкового номера буквы в группе. Для передачи, например, буквы «К», которая относилась ко второй группе, на левой стене выставляли два факела, а на правой — пять (такое место занимает она в своей группе). Система была довольно громоздкой и позволяла передавать только короткие сообщения, поэтому распространения не получила. Кстати, именно по такому принципу работал первый современный оптический телеграф, изобретенный в конце XVIII веке Клодом Шаппом.

А вот водяной телеграф, известный по трудам Энея Тактика, с успехом применялся на Сицилии. В два одинаковых глиняных сосуда со сливными отверстиями в дне вставляли куски пробки с вертикальными стойками, разграниченными на 24 деления. Каждое из делений означало какое-либо событие, часто случавшееся во время войны. Сосуды устанавливались на передающей и принимающей станциях и наполнялись водой. Если нужно было отправить сообщение, передающая станция подавала сигнал факелом, а принимающая станция таким же образом извещала о своей готовности. Тогда отправитель опускал факел и одновременно открывал слив, то же самое делал и получатель. Вода вытекала до тех пор, пока деление, соответствующее сообщению, не поравняется с краем сосуда. В этот момент отправитель вновь поднимал факел. Адресат смотрел, до какого деления опустился поплавок, и таким образом расшифровывал сообщение. У этой системы был один существенный недостаток — ограниченное число сообщений, которое можно было передать. Впрочем, некоторые специалисты полагают, что 24 отметки означали 24 буквы греческого алфавита и можно было передавать послания с произвольным значением.

Источник