5.9 Способ знаков движения

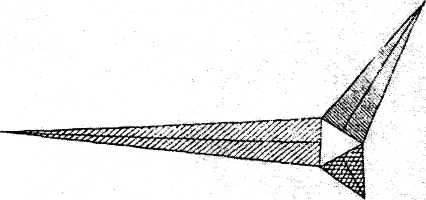

Знаки движения используются для показа передвижения в пространстве природных и социально-экономических объектов и явлений точечного (передвижение корабля), линейного (перемещение военных фронтов), площадного (экономические связи страны), сплошного (воздушные массы) и рассеянного (перемещение птиц и животных) распространения. С помощью знаков движения можно отображать путь, скорость, направление, количество, мощность и структуру перемещаемых объектов и явлений (рис.5.17,5.18)

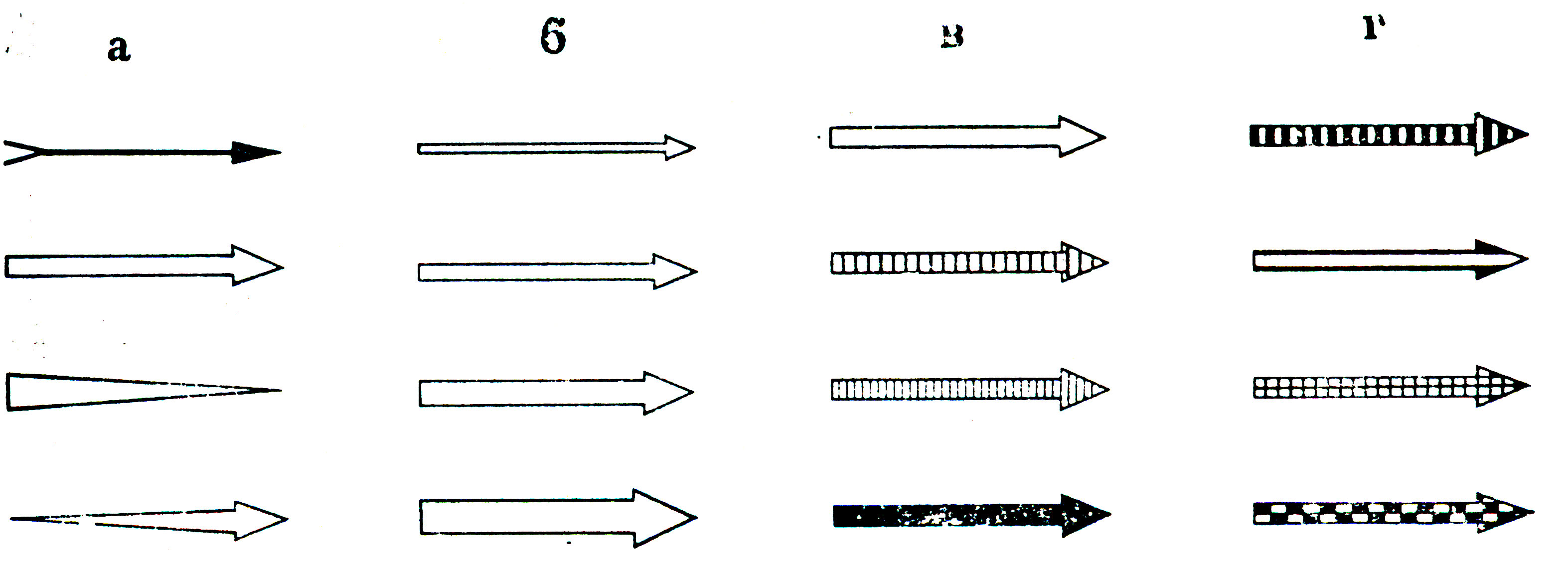

Рис.5.17 Знаки движения (векторы), различающиеся:

а- по форме; б- величине(ширине); в- светлоте; г- внутренней структуре

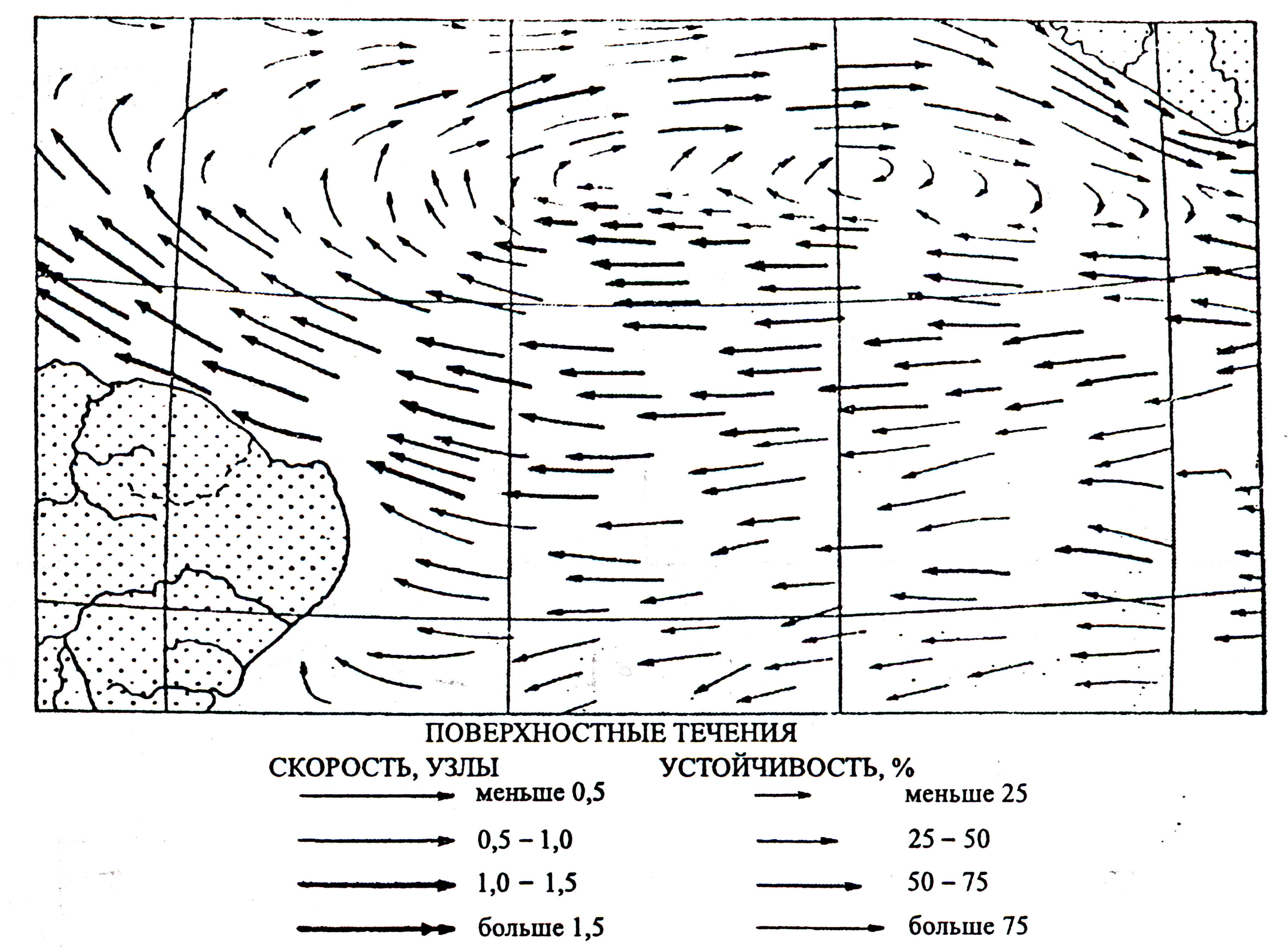

Рис.5.18 Способ знаков движения

Основной графический способ показа перемещения – векторы (стрелки), которые могут различаться по ориентировке, форме, величине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – применение лент-полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия передаются главным образом цветом или штриховкой (например, красные стрелки – теплые течения, синие стрелки – холодные течения). Мощность явления (например, грузопотоков) обычно показываются шириной полосок (эпюр), соизмеримость которых может быть (как при способе значков) абсолютной или условной, непрерывной или ступенчатой (рис.5.19). Количественную характеристику можно отобразить также масштабными параллельными линиями (рис.5.20).

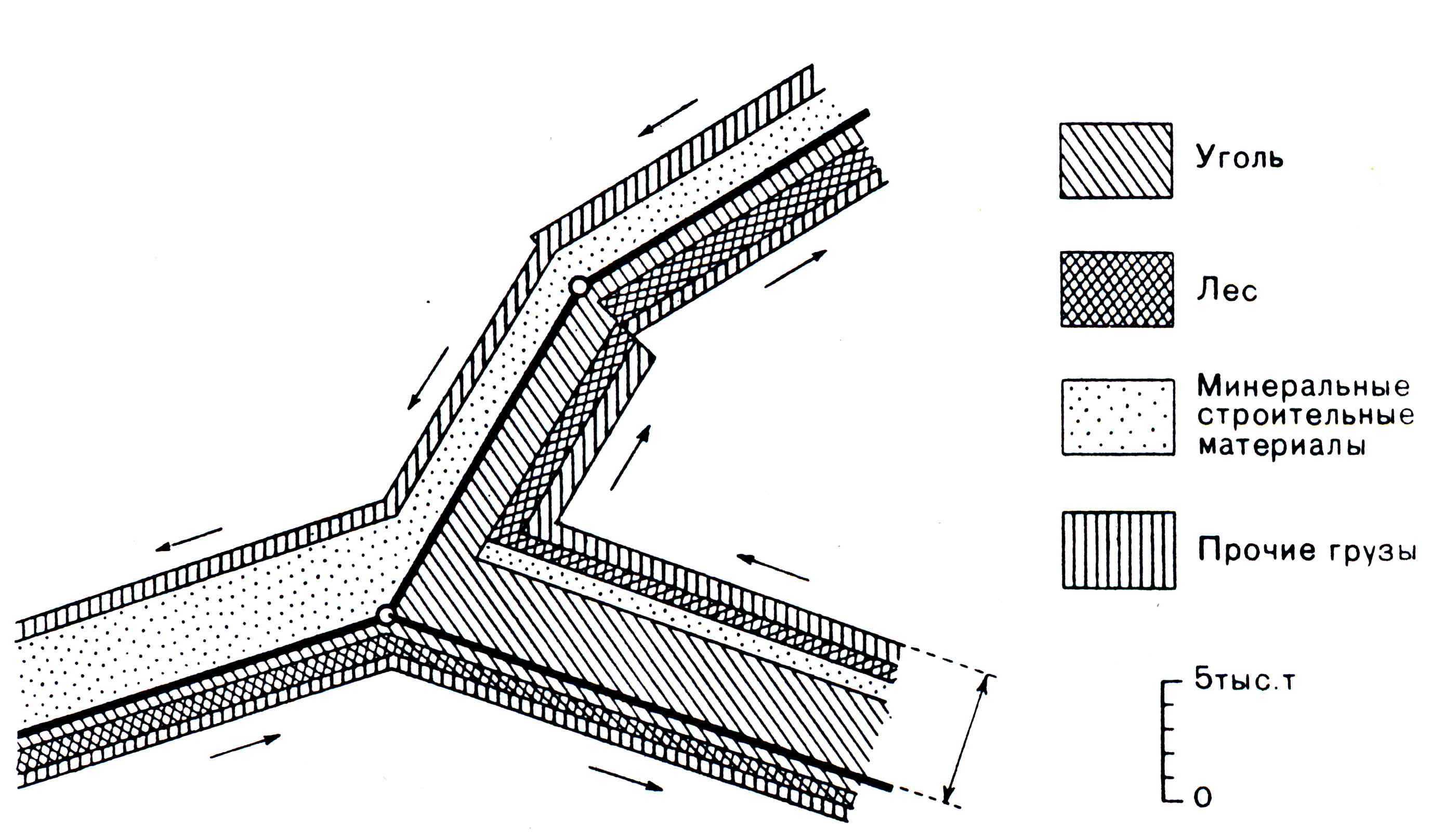

Рис.5.20 Часть одной из карт грузообмена

Германии ( из атласа Тиссена)

Для отображения структуры картографируемого явления, например, для передачи важнейших видов грузов, полоски (эпюры) прямого и обратного грузопотоков иногда делят на составные части, пропорционально объему отдельных грузов, с соответствующей раскраской или штриховкой.

Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, например по железной дороге, ли схематично, указывая начало или конец движения (экономические связи). В первом случае знаки движения совпадают с точным перемещением явления, во втором – вычерчиваются произвольно (часто прямолинейно) между началом и концом движения. Последнее вызвано либо необходимостью обобщить и упростить явление, либо невозможность точно показать перемещение явлений (например, ввоз и вывоз капиталов). Схематические знаки иногда дают больше преимущества перед точными. Так, на картах производственных связей между отдельными экономическими районами рационально использовать схематические линии движения, так как в данном случае наибольший интерес представляют качественные и количественные характеристики товарообмена, в меньшей степени – вид транспорта, и совсем не интересуют действительные пути передвижения явления.

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, Экономических связей, климатических, океанографических, путешествий и др.

Картодиаграммы

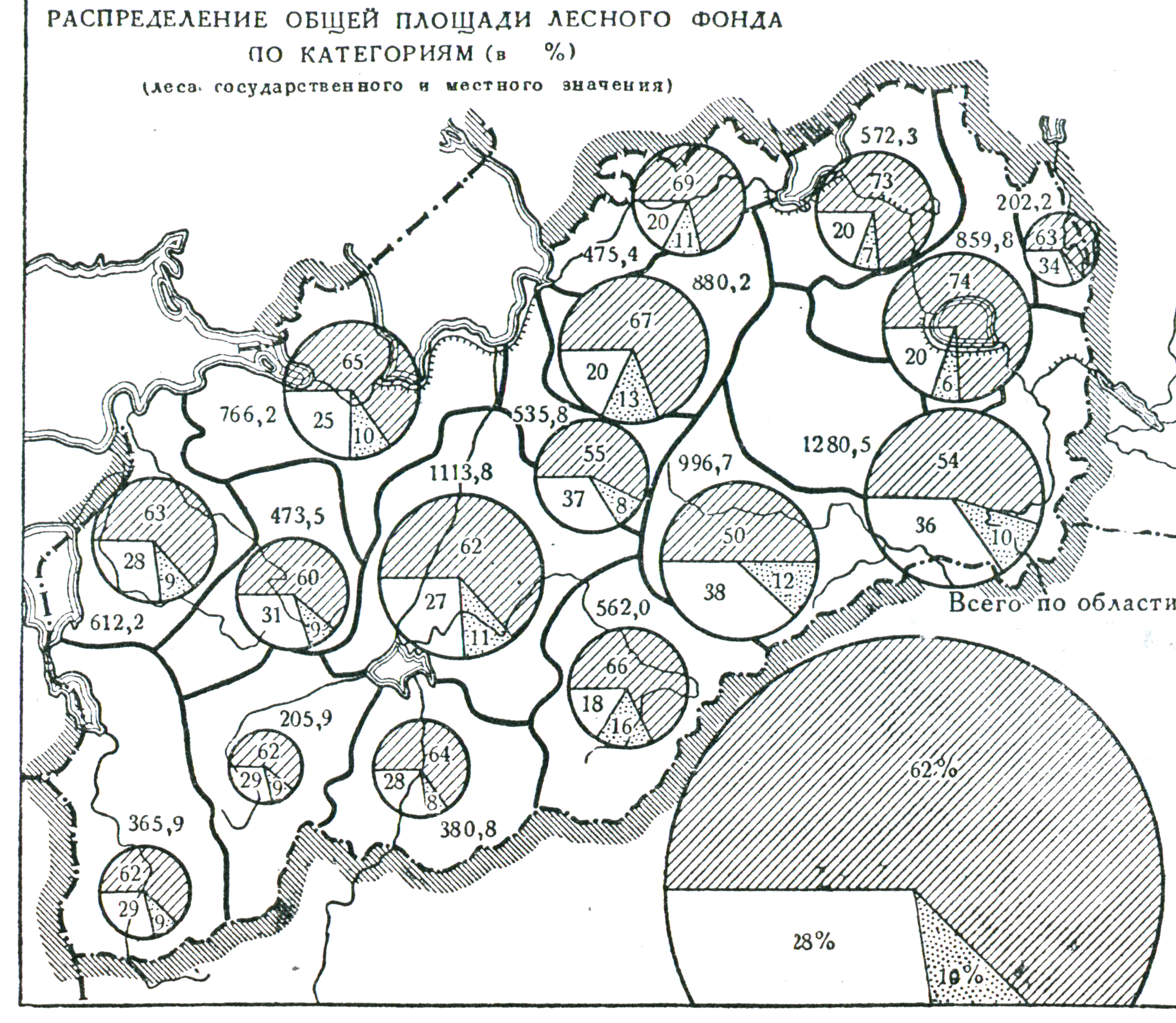

Способом картодиаграммы отображаются суммарные величины явлений в пределах территориальных единиц посредством диаграмм, расположенных внутри ячеек территориального деления одного ранга. Чаще всего используются административные единицы (рис.5.21).

Рис.5.21 Структурная картодиаграмма

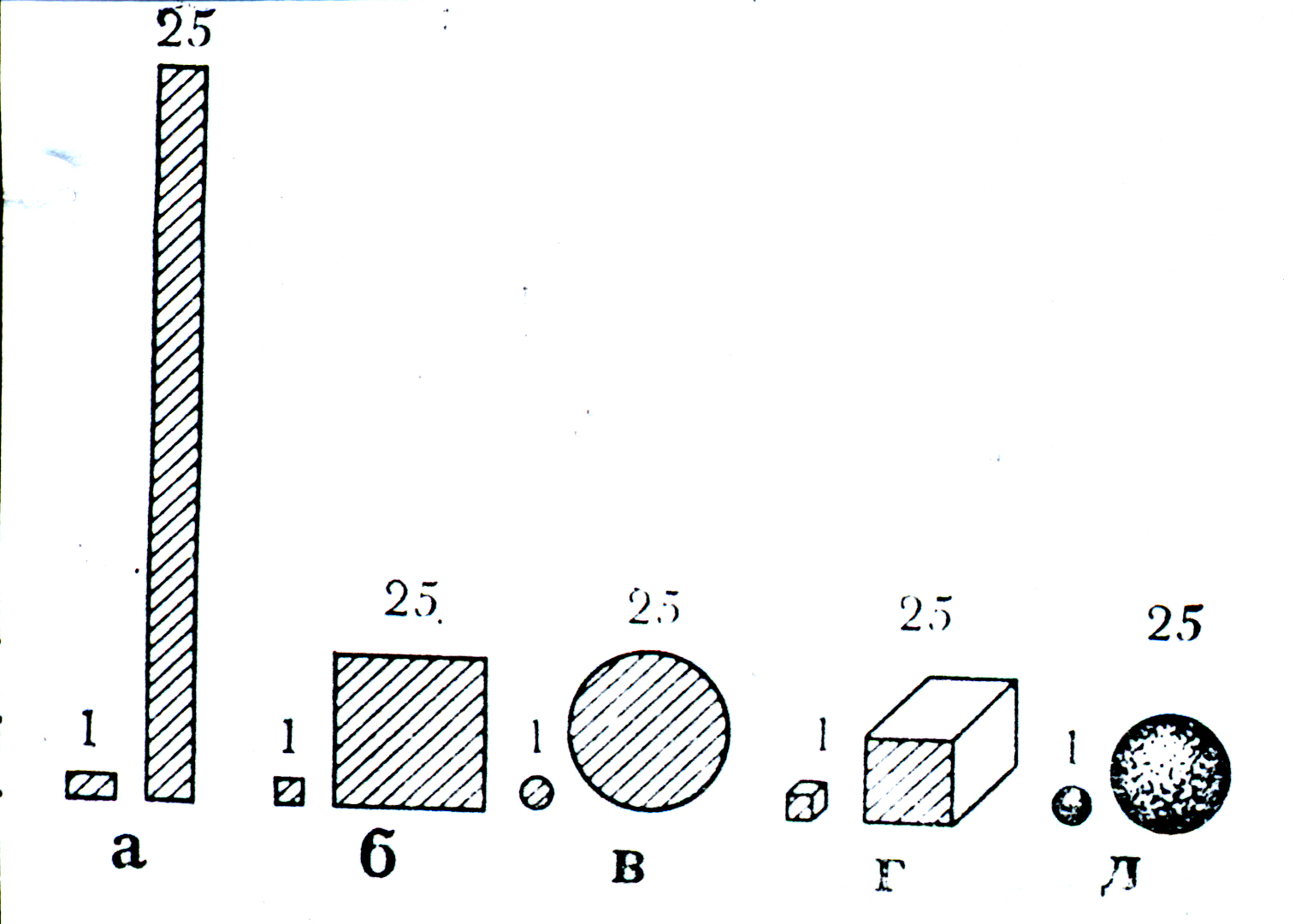

Природными территориальными единицами могут быть бассейны рек, озер, лесные хозяйства, физико-географические и другие районы. Этим способом можно картографировать явления различные по характеру размещения: распространенные сплошь на большой территории (сельскохозяйственные угодья, посевная площадь), сосредоточенные в населенных пунктах (население, промышленность). Картодиаграммы строят на основании абсолютных показателей (реже относительных показателей в процентах), отображаемых посредством: линейных диаграмм – столбиков, полосок и т.п., длина которых пропорциональна сравниваемых величинам; объемных диаграмм – кубов, шаров и т.п., объем которых пропорционален сравниваемым величинам (рис.5.22).

Рис.5.22 Различные виды диаграммных

фигур, характеризующих соотношение

одних и тех же величин:

а- линейные(столбчатые); б и в- площадные; г и д- объемные

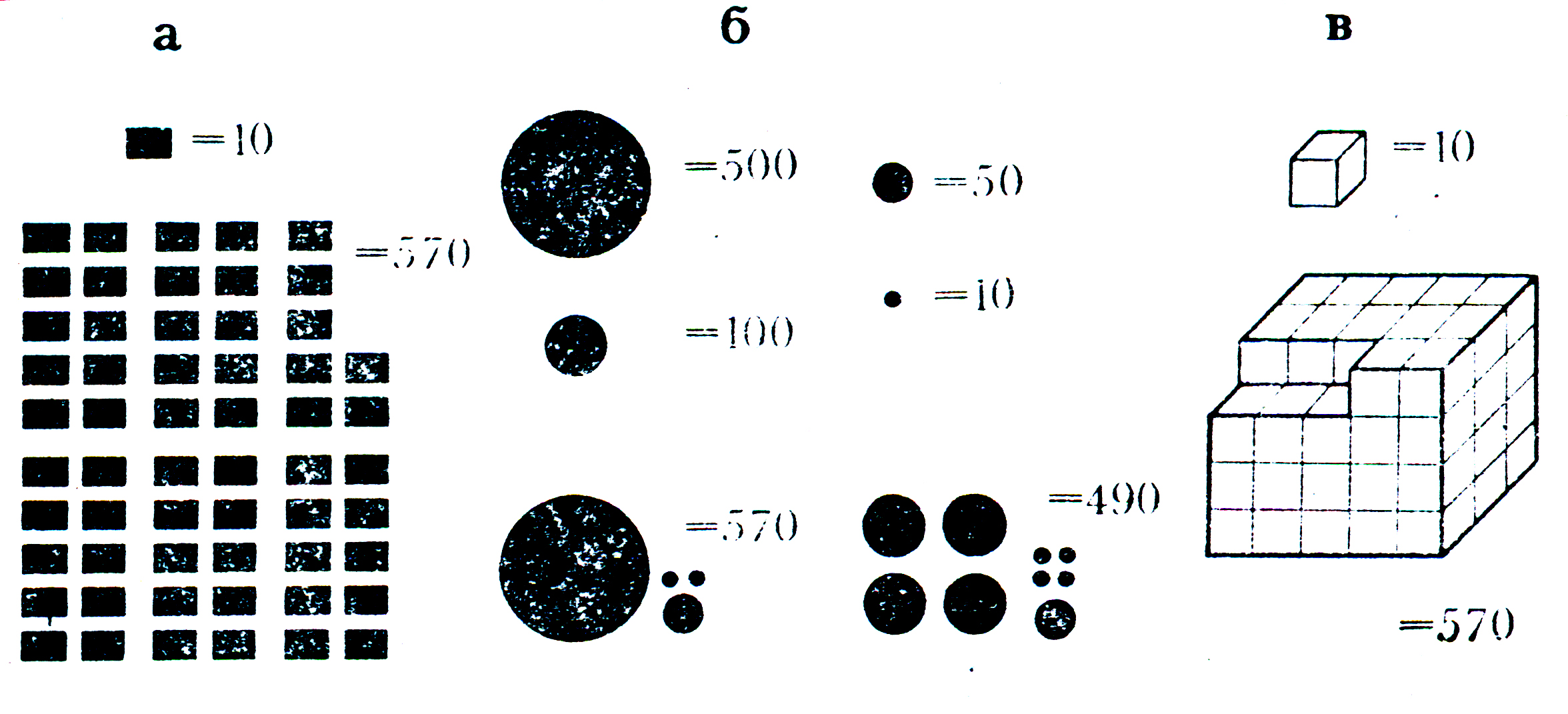

Соотношение величин лучше всего отображают линейные диаграммы, но при картографировании явлений значительно различающихся по крайним показателям, применяются площадные или объемные диаграммы. Для облегчения сопоставления картографируемых величин иногда применяют: равнозначные фигурки, каждая из которых обозначает определенное количество единиц картографируемого явления (рис.5.23а); несколько фигур разного количественного значения – способ «разменной монеты (5.23б)»; могут быть применены кубики (рис.5.23в), деленные столбики (рис.5.23г).

Рис.5.23. Различные графические приемы, облегающие

Сопоставление величин диаграммных фигур:

а- группы равнозначных фигур(венский способ);

б- способ «разменной монеты»; в- способ кубиков

Диаграммные фигурки могут быть простыми или структурными, отображая, например структуру посевных площадей, сельскохозяйственных угодий и т.д. посредством окраски или заштриховки (или других обозначений) соответствующих секторов. Среди структурных диаграмм характерны звездные диаграммы, длина лучей которых пропорциональна составным частям явления; число лучей может быть любым (рис.5.24).

Рис.5.24 Звездная диаграмма

Применяются также профильные картодиаграммы (рис.5.25), на которых районы характеризуются по нескольким явлениям в сравнении со средними показателями этих явлений по всей картографируемой территории; двухмерные или трехмерные диаграммы (например, диаграмма в виде прямоугольника – «знака Варзара» — длина основания которого соответствует посевной площади, высота урожайности, а площадь – валовому сбору).

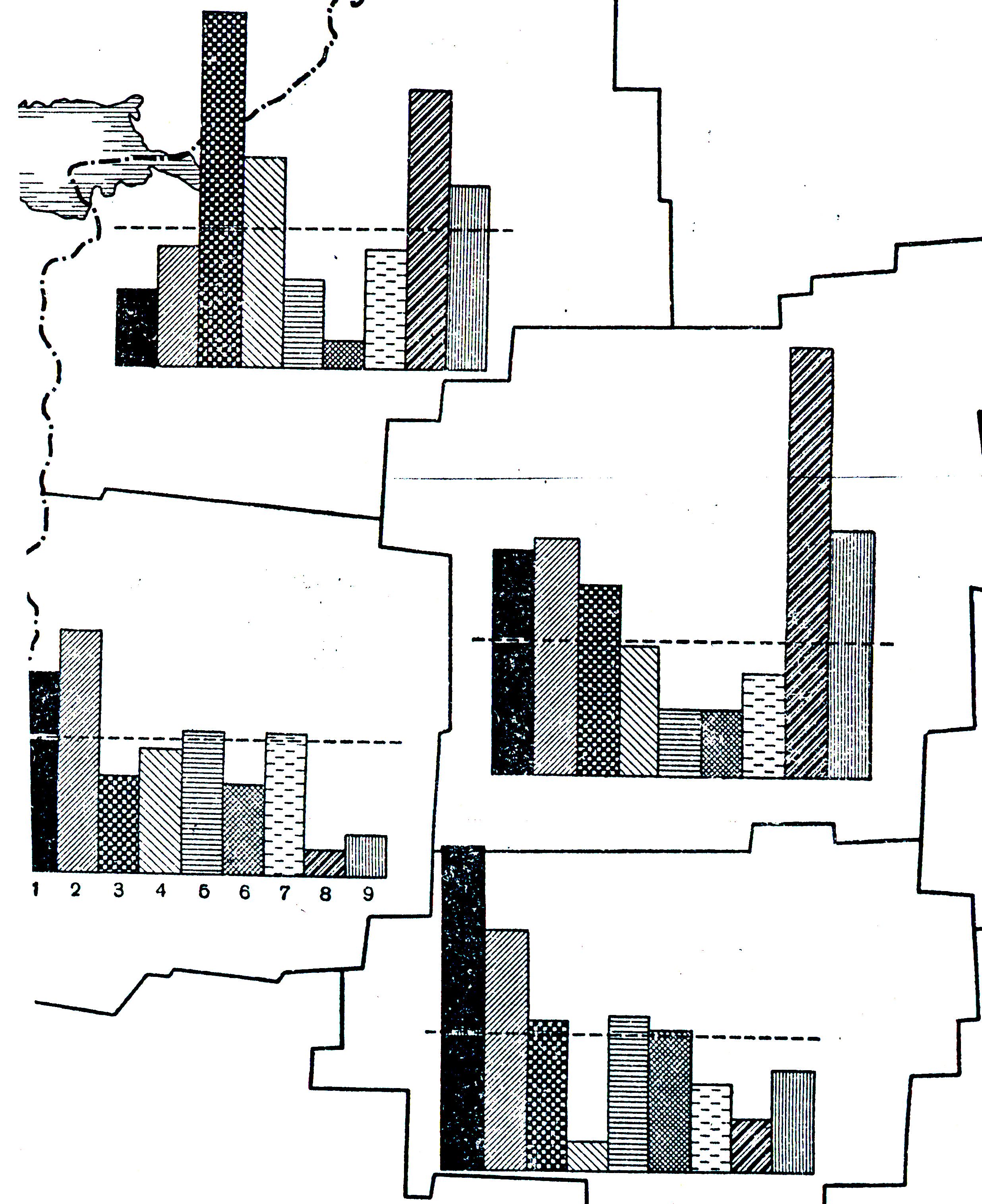

Рис.5.25 Профильная картодиаграмма:

Столбики обозначают: 1- плотность населения; 2- густота железнодорожной сети;

3-% городского населения; 4-% леса; 5- размер посевной площади на одно хозяйство;

6- валовый сбор зерна на одного человека; 7-экспорт на одного человека;

8-% фабрично-заводских рабочих; 9- число кустарей на 10 000 сельского населения

Картодиаграмма может показывать динамику явления путем совмещения нескольких диаграмм (нарастающие значки), характеризующих явление на отдельные периоды времени. Когда необходимо показать изменение явления за много дат, в ячейках картодиаграммы помещают графики.

Недостатком картодиаграммы является то, что она сильно затушевывает географический характер размещения явления, не отображает истинную картину расположения картографируемого явления внутри территориальных единиц. Поэтому для картодиаграммы нет необходимости в подробной картографической основе.

Картодиаграмма по внешнему виду напоминает способ значков, хотя их суть очень различна. Значки показывают локализованные объекты и не связаны с территориальным делением, в то время как картодиаграмма без территориальных границ немыслима и имеет собирательный характер.

Источник

Способ знаков движения

Знаки движения используются для показа передвижения в пространстве природных и социально-экономических объектов и явлений точечного (передвижение корабля), линейного (перемещение военных фронтов), площадного (экономические связи страны), сплошного (воздушные массы) и рассеянного (перемещение птиц и животных) распространения. С помощью знаков движения можно отображать путь, скорость, направление, количество, мощность и структуру перемещаемых объектов и явлений (рис.5.17,5.18)

Рис.5.17 Знаки движения (векторы), различающиеся:

а- по форме; б- величине(ширине); в- светлоте; г- внутренней структуре

Рис.5.18 Способ знаков движения

Основной графический способ показа перемещения – векторы (стрелки), которые могут различаться по ориентировке, форме, величине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – применение лент-полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия передаются главным образом цветом или штриховкой (например, красные стрелки – теплые течения, синие стрелки – холодные течения). Мощность явления (например, грузопотоков) обычно показываются шириной полосок (эпюр), соизмеримость которых может быть (как при способе значков) абсолютной или условной, непрерывной или ступенчатой (рис.5.19). Количественную характеристику можно отобразить также масштабными параллельными линиями (рис.5.20).

Рис.5.20 Часть одной из карт грузообмена

Германии ( из атласа Тиссена)

Для отображения структуры картографируемого явления, например, для передачи важнейших видов грузов, полоски (эпюры) прямого и обратного грузопотоков иногда делят на составные части, пропорционально объему отдельных грузов, с соответствующей раскраской или штриховкой.

Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, например по железной дороге, ли схематично, указывая начало или конец движения (экономические связи). В первом случае знаки движения совпадают с точным перемещением явления, во втором – вычерчиваются произвольно (часто прямолинейно) между началом и концом движения. Последнее вызвано либо необходимостью обобщить и упростить явление, либо невозможность точно показать перемещение явлений (например, ввоз и вывоз капиталов). Схематические знаки иногда дают больше преимущества перед точными. Так, на картах производственных связей между отдельными экономическими районами рационально использовать схематические линии движения, так как в данном случае наибольший интерес представляют качественные и количественные характеристики товарообмена, в меньшей степени – вид транспорта, и совсем не интересуют действительные пути передвижения явления.

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, Экономических связей, климатических, океанографических, путешествий и др.

Источник

5.9 Способ знаков движения

Знаки движения используются для показа передвижения в пространстве природных и социально-экономических объектов и явлений точечного (передвижение корабля), линейного (перемещение военных фронтов), площадного (экономические связи страны), сплошного (воздушные массы) и рассеянного (перемещение птиц и животных) распространения. С помощью знаков движения можно отображать путь, скорость, направление, количество, мощность и структуру перемещаемых объектов и явлений (рис.5.17,5.18)

Рис.5.17 Знаки движения (векторы), различающиеся:

а- по форме; б- величине(ширине); в- светлоте; г- внутренней структуре

Рис.5.18 Способ знаков движения

Основной графический способ показа перемещения – векторы (стрелки), которые могут различаться по ориентировке, форме, величине, светлоте, цвету, внутренней структуре. Другой способ – применение лент-полос (эпюр), параллельных линий. Качественные различия передаются главным образом цветом или штриховкой (например, красные стрелки – теплые течения, синие стрелки – холодные течения). Мощность явления (например, грузопотоков) обычно показываются шириной полосок (эпюр), соизмеримость которых может быть (как при способе значков) абсолютной или условной, непрерывной или ступенчатой (рис.5.19). Количественную характеристику можно отобразить также масштабными параллельными линиями (рис.5.20).

Рис.5.20 Часть одной из карт грузообмена

Германии ( из атласа Тиссена)

Для отображения структуры картографируемого явления, например, для передачи важнейших видов грузов, полоски (эпюры) прямого и обратного грузопотоков иногда делят на составные части, пропорционально объему отдельных грузов, с соответствующей раскраской или штриховкой.

Знаки движения могут передавать перемещение точно по пути, например по железной дороге, ли схематично, указывая начало или конец движения (экономические связи). В первом случае знаки движения совпадают с точным перемещением явления, во втором – вычерчиваются произвольно (часто прямолинейно) между началом и концом движения. Последнее вызвано либо необходимостью обобщить и упростить явление, либо невозможность точно показать перемещение явлений (например, ввоз и вывоз капиталов). Схематические знаки иногда дают больше преимущества перед точными. Так, на картах производственных связей между отдельными экономическими районами рационально использовать схематические линии движения, так как в данном случае наибольший интерес представляют качественные и количественные характеристики товарообмена, в меньшей степени – вид транспорта, и совсем не интересуют действительные пути передвижения явления.

Этот способ наиболее применим на картах транспорта, Экономических связей, климатических, океанографических, путешествий и др.

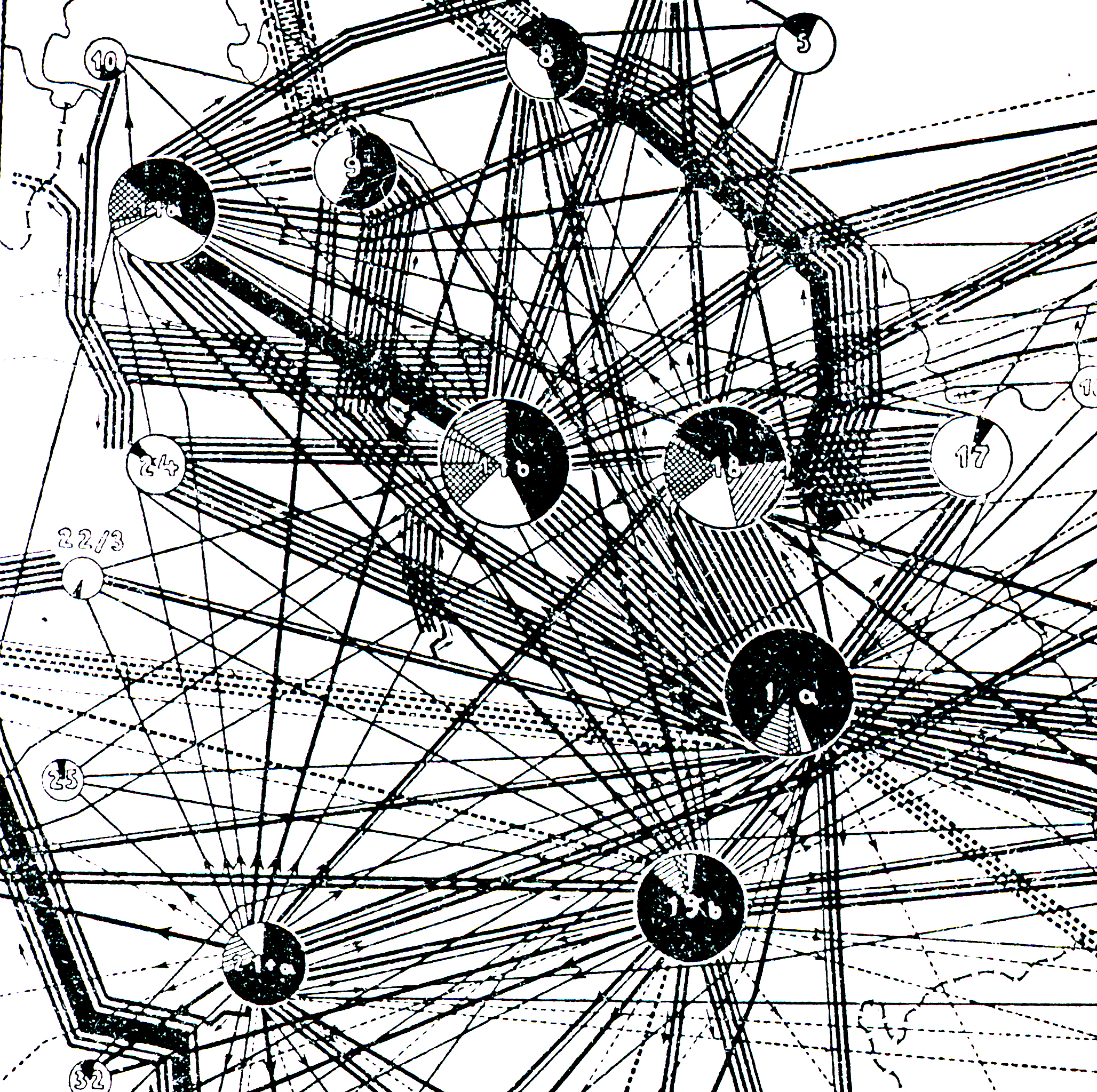

Способом картодиаграммы отображаются суммарные величины явлений в пределах территориальных единиц посредством диаграмм, расположенных внутри ячеек территориального деления одного ранга. Чаще всего используются административные единицы (рис.5.21).

Рис.5.21 Структурная картодиаграмма

Природными территориальными единицами могут быть бассейны рек, озер, лесные хозяйства, физико-географические и другие районы. Этим способом можно картографировать явления различные по характеру размещения: распространенные сплошь на большой территории (сельскохозяйственные угодья, посевная площадь), сосредоточенные в населенных пунктах (население, промышленность). Картодиаграммы строят на основании абсолютных показателей (реже относительных показателей в процентах), отображаемых посредством: линейных диаграмм – столбиков, полосок и т.п., длина которых пропорциональна сравниваемых величинам; объемных диаграмм – кубов, шаров и т.п., объем которых пропорционален сравниваемым величинам (рис.5.22).

Рис.5.22 Различные виды диаграммных

фигур, характеризующих соотношение

одних и тех же величин:

а- линейные(столбчатые); б и в- площадные; г и д- объемные

Соотношение величин лучше всего отображают линейные диаграммы, но при картографировании явлений значительно различающихся по крайним показателям, применяются площадные или объемные диаграммы. Для облегчения сопоставления картографируемых величин иногда применяют: равнозначные фигурки, каждая из которых обозначает определенное количество единиц картографируемого явления (рис.5.23а); несколько фигур разного количественного значения – способ «разменной монеты (5.23б)»; могут быть применены кубики (рис.5.23в), деленные столбики (рис.5.23г).

Рис.5.23 Различные графические приемы, облегающие

Сопоставление величин диаграммных фигур:

а- группы равнозначных фигур(венский способ);

б- способ «разменной монеты»; в- способ кубиков;

г- деленные столбики (по Э. Арнбергеру)

Диаграммные фигурки могут быть простыми или структурными, отображая, например структуру посевных площадей, сельскохозяйственных угодий и т.д. посредством окраски или заштриховки (или других обозначений) соответствующих секторов. Среди структурных диаграмм характерны звездные диаграммы, длина лучей которых пропорциональна составным частям явления; число лучей может быть любым (рис.5.24).

Рис.5.24 Звездная диаграмма

Применяются также профильные картодиаграммы (рис.5.25), на которых районы характеризуются по нескольким явлениям в сравнении со средними показателями этих явлений по всей картографируемой территории; двухмерные или трехмерные диаграммы (например, диаграмма в виде прямоугольника – «знака Варзара» — длина основания которого соответствует посевной площади, высота урожайности, а площадь – валовому сбору).

Рис.5.25 Профильная картодиаграмма:

Столбики обозначают: 1- плотность населения; 2- густота железнодорожной сети;

3-% городского населения; 4-% леса; 5- размер посевной площади на одно хозяйство;

6- валовый сбор зерна на одного человека; 7-экспорт на одного человека;

8-% фабрично-заводских рабочих; 9- число кустарей на 10 000 сельского населения

Картодиаграмма может показывать динамику явления путем совмещения нескольких диаграмм (нарастающие значки), характеризующих явление на отдельные периоды времени. Когда необходимо показать изменение явления за много дат, в ячейках картодиаграммы помещают графики.

Недостатком картодиаграммы является то, что она сильно затушевывает географический характер размещения явления, не отображает истинную картину расположения картографируемого явления внутри территориальных единиц. Поэтому для картодиаграммы нет необходимости в подробной картографической основе.

Картодиаграмма по внешнему виду напоминает способ значков, хотя их суть очень различна. Значки показывают локализованные объекты и не связаны с территориальным делением, в то время как картодиаграмма без территориальных границ немыслима и имеет собирательный характер.

Источник