Способы картографического изображения различных явлений

На географических картах показываются явления, отличающиеся характером размещения в пространстве. Существуют явления, локализованные: 1) по пунктам («в точках») – например, города, центры промышленности, полезные ископаемые и т. д.; 2) на линиях – например, реки, транспортные пути, границы; 3) на площадях – например, почвы, растительность, плотность населения и т. д.; явления сплошного распространения (например, рельеф, климатические пояса, атмосферное давление и т. д.) и массовые рассредоточенные явления (например, посевные площади, поголовье скота и пр.).

Для изображения качественных и количественных особенностей этих явлений, их взаимосвязей, перемещения и развития во времени применяются различные способы: значков, линейных знаков, изолиний, качественного фона, количественного фона, ареалов, точечный способ, знаков движения, локализованных диаграмм, картодиаграмм, картограмм (рис. 12).

Чтобы уметь правильно выбирать способы изображения для карты и полноценно ее использовать, географ должен хорошо представлять возможности и пределы применения каждого способа.

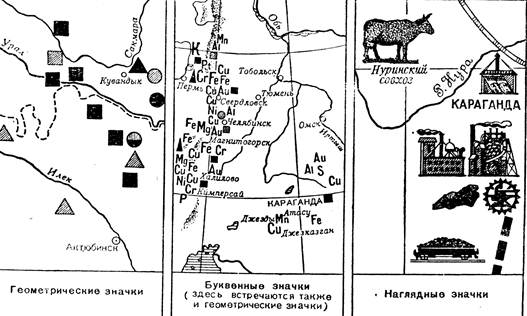

Способ значков применяют для показа объектов, локализованных в пунктах и обычно не выражающихся в масштабе карты (внемасштабные знаки). Это могут быть населенные пункты, месторождения полезных ископаемых, центры промышленности, одиноко стоящие деревья, мельницы, колодцы и т. д. Значки обладают основной точкой, позволяющей показать точное местоположение данного объекта по географическим координатам. Значки позволяют характеризовать качественные и количественные особенности объектов, их внутреннюю структуру. Различают три вида значков:

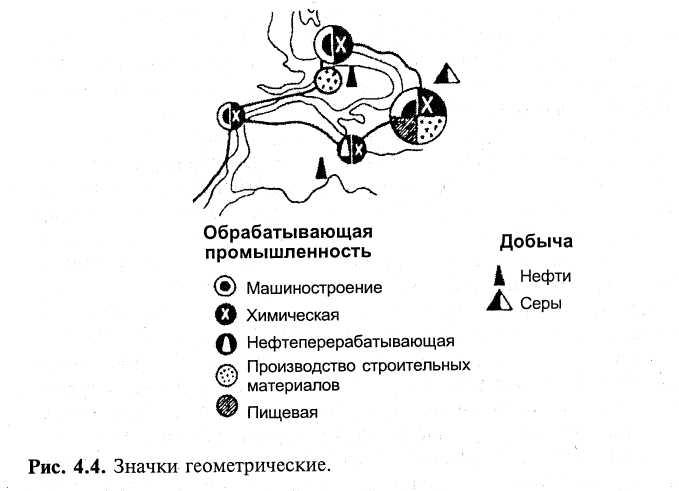

1) геометрические значки – простые геометрические фигуры: квадраты, кружки, ромбы, треугольники и др. Форма, цвет или штриховка значка отражает качественные особенности объектов, размер значка – количественные особенности, структура знака передает структуру объекта. Для показа центра промышленности, в котором сосредоточены различные отрасли, используют суммарный структурный значок. Для показа временной динамики (например, рост численности населения в городе со временем) используют нарастающий значок.

2) буквенные значки – одна или две первые буквы русского или латинского алфавитов, обозначающие какие-либо объекты. Например, с помощью буквенных значков из таблицы Менделеева можно показать месторождения различных руд (Fe – железная руда, Al – алюминиевая руда и т. д.). Размер букв может количественно характеризовать объект.

3) наглядные значки напоминают изображаемый объект. Значки бывают символическими (например, кубик – поваренная соль) и натуралистическими (например, якорь – порт, самолет – аэропорт).

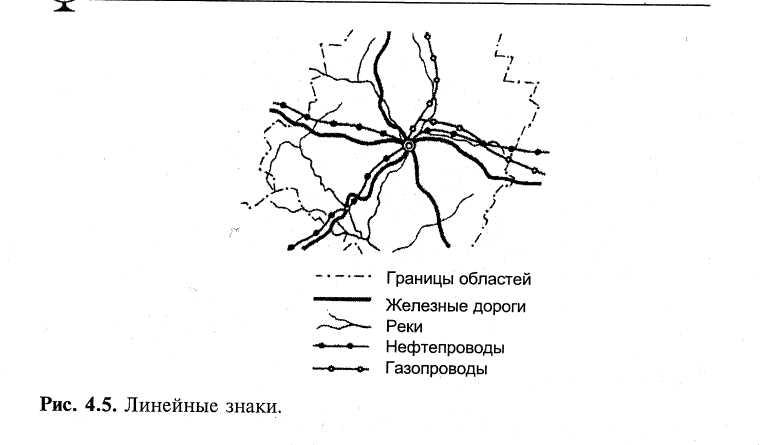

Способ линейных знаков используется для изображения реальных или абстрактных явлений, локализованных на линиях. К ним относятся береговые линии, линии тектонических разломов, водораздельные линии, все виды границ, транспортные пути. Разный цвет и рисунок линейных знаков передают качественные и количественные характеристики объектов. Например, линии синего цвета – реки, линии красного цвета – железные дороги, черного цвета – автодороги, различные пунктирные линии показывают разного значения административные границы и т. д. Линейный знак внемасштабен по ширине, но его ось должна совпадать с положением реального объекта на местности.

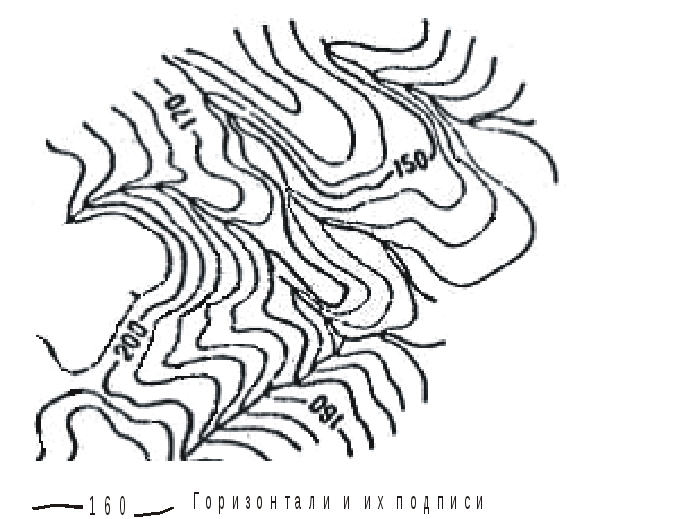

Способ изолиний применяется для изображения непрерывных, плавно изменяющихся явлений, образующих физические поля. Изолинии – это кривые линии, соединяющие точки с одинаковыми количественными показателями. На карту сначала наносят значения картографируемого объекта, а затем проводят изолинии. С помощью изолиний показывают рельеф (изогипсы), температуру (изотермы), давление (изобары) и т. д. В графике изолинии представляют собой кривые линии с весовым показателем; при необходимости отобразить на карте качественные особенности явления используют цвет изолиний (например, изотермы июля красного цвета, изотермы января – синего).

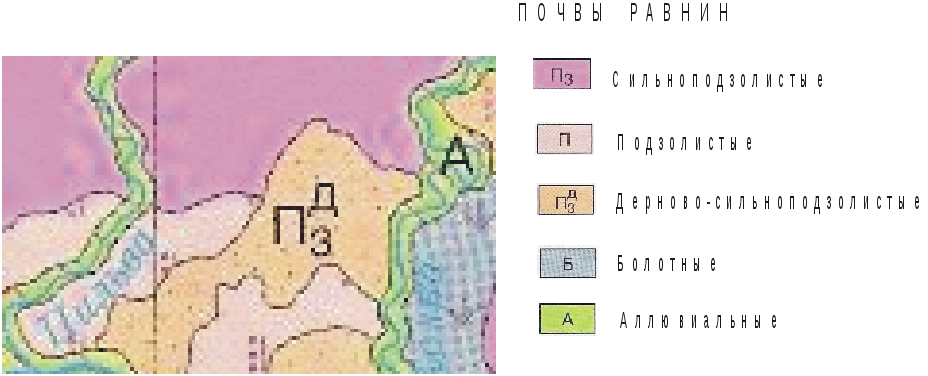

Способ качественного фона применяют для показа качественной характеристики явлений сплошного распространения (например, климатических поясов), локализованных по площади явлений (например, типы почв) или массовых рассредоточенных явлений.

Рис. 12. Способы картографического изображения (а – значков; б — линейных знаков; в – изолиний; г – ареалов; д – качественного фона; е – количественного фона; ж – знаков движения; з — точечный ; и – картодиаграмм; к – локализованных диаграмм; л – картограмм)

е

и

У

б

Рис. 12 (окончание)

Показывают подразделение территории (районирование) по природным, социально-экономическим или политико-административным признакам. При построении карты сначала разрабатывают классификацию изображаемого явления, затем делят всю территорию на качественно разные участки (районы, области) и окрашивают их в присвоенные только им цвета (цветовой фон) или покрывают качественной штриховкой (штриховой фон). В некоторых случаях совместно применяют цвет и штриховку (например, на почвенной карте цветом показывают генетические типы почв, а штриховкой – механический состав почв).

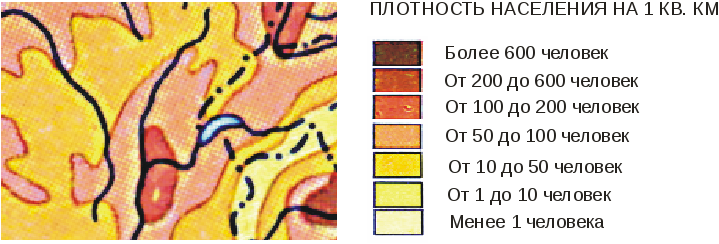

Способ количественного фона применяют для передачи количественных различий явлений площадного распространения. Подобно качественному фону, этот способ связан с районированием, но по количественному признаку. Окраска или штриховка выполняется по шкале (например, среднегодовое количество осадков или плотность населения).

Способ ареалов состоит в выделении на карте области распространения какого-либо явления. Чаще всего этим способом показывают распространение животных, бассейны полезных ископаемых, районы распространения сельскохозяйственных культур и т. д. Графические средства изображения ареалов разнообразны: это могут быть границы, цвет, штриховка, площадные знаки, надписи, индексы.

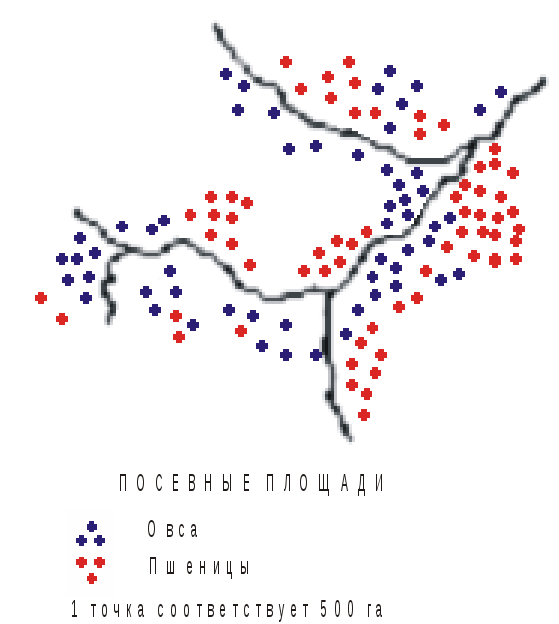

Точечный способ используется для изображения массовых рассредоточенных явлений, требующих количественной характеристики. С помощью множества точек, каждая из которых имеет определенный «вес» (одна точка соответствует…) на карте можно отобразить посевные площади (например, одна точка – 500 га посевов), размещение животноводства (например, одна точка – 100 овец), размещение сельского населения (например, одна точка – 1000 человек) и т. д. В качестве графических средств можно выбрать точки разного цвета или маленькие кружки, квадратики, треугольники – важно, чтобы каждая фигурка имела «вес» и не соприкасалась с соседней.

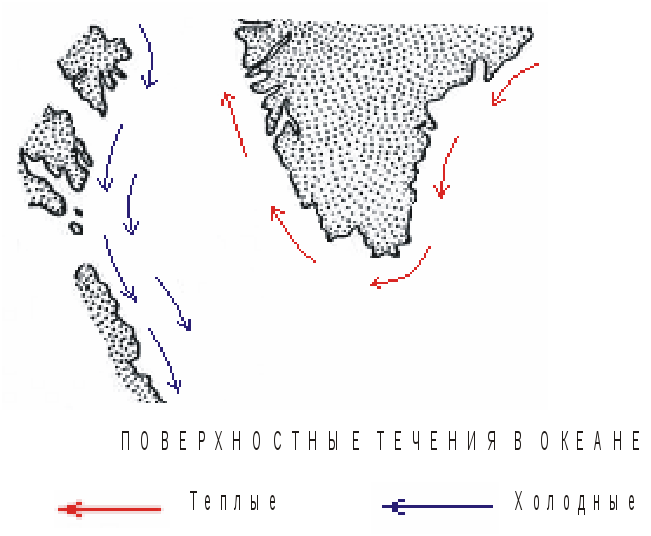

Способ знаков движения используют для показа пространственных перемещений каких-либо природных (течения, ветры и т. д.), социальных (миграции населения) или экономических (грузопотоки) явлений. Различают два вида знаков движения:

1. стрелка или вектор разного цвета, формы или толщины;

2. лента или полоса разного цвета, внутренней структуры и ширины.

Стрелки применяют, например, для показа теплых и холодных морских течений, преобладающего направления ветра, перелета птиц. Ленты способны передать не только виды различных перевозимых грузов, но и их объемы (например, в 1 мм толщины ленты – 1000 тонн железной руды). Можно применить способ знаков движения и для показа связей между объектами (например, электронными коммуникациями, финансовыми потоками), их качества, мощности, пропускной способности и т. д.

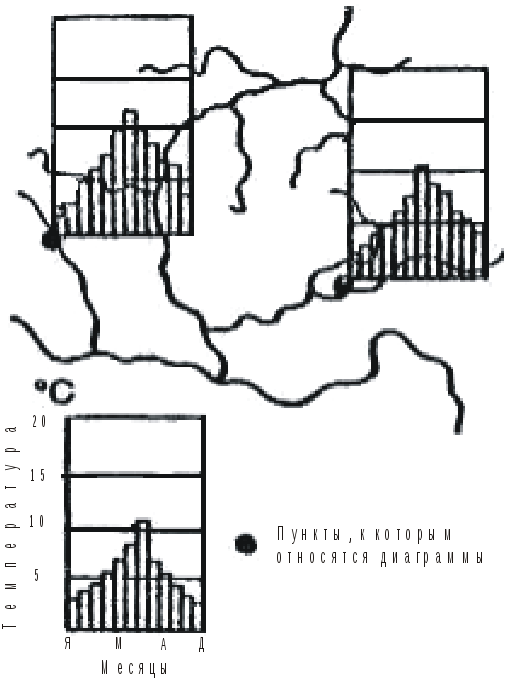

Способ локализованных диаграмм используется для изображения характеристик сезонных и других периодических явлений (их хода, величины, продолжительности, вероятности), отнесенных к определенным пунктам. Этот способ применяют при показе годового хода температур и осадков (климатограмма), повторяемости направлений ветра (роза ветров), загрязнения речных вод (диаграммы, приуроченные к гидропостам) и т. д. Изобразительные средства – графики, диаграммы, «розы» и др.

Способ картодиаграмм – это изображение суммарной величины какого-либо явления по единицам административно-территориального деления в абсолютных значениях с помощью диаграммных знаков. Картодиаграммы применяют для показа таких явлений, как объем промышленного производства, валовой сбор сельскохозяйственной продукции, общее число учащихся в целом по странам (районам, областям, провинциям) и т. п. Так как речь идет о статистических показателях, на карте всегда показывают сетку административного деления, по которой и производится сбор данных. Графическими средствами служат любые диаграммные знаки – круговые, квадратные, кубические, столбчатые, линейные, сетчатые, ступенчатые и пр.

Способ картограмм применяется для изображения средней интенсивности явления по административно-территориальным единицам. Это всегда расчетные показатели в относительных значениях. С помощью этого способа на карте можно показать такие явления, как производство продукции на душу населения, процент урбанизации, процент лесопокрытой площади и т. д. Графические средства – интенсивность цвета, количественная штриховка (похожи на количественный фон, но всегда отнесены только к территориальным единицам или расчетным ячейкам, тогда как количественный фон отнесен к областям естественного районирования).

Источник

Значковый способ

Применяется для показа объектов, локализованных на местности, но не выражающихся в масштабе карты. Значки используются для изображения населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, культурно-бытовых учреждений, месторождений полезных ископаемых и т.д. Значковый способ наиболее применим на социально-экономических картах.

Используются три вида значков: геометрические, буквенные и наглядные (рис 5.4).

Рис. 5.4 Значки трех видов

Геометрические значки имеют форму простейших фигур (кружок, квадрат, прямоугольник, треугольник и т.д.). Они могут быть простыми и структурными. Так, предприятия разных отраслей промышленности, расположенные в одном населенном пункте, предаются общим кружком промышленного пункта, разделенным на сектора соответствующих числу отраслей.

Буквенные значки представляют собой одну или две буквы, поясняющие изображаемый объект или явление. Применяют традиционно для показа месторождений полезных ископаемых. Для улучшения читаемости их часто вписывают в простую геометрическую фигуру – кружок или квадрат.

Наглядные (художественные пиктограммы) значки по своему рисунку напоминают изображаемый объект (например, рисунок трактора – тракторный завод) или символизируют его (например, знак якоря – морской порт).

Каждый из этих видов значков имеет свои достоинства и недостатки, а посему – особую сферу применения. Геометрические значки наиболее легки для вычерчивания на карте, достаточно четки и компактны и поэтому являются наиболее «картографическими».Количество геометрических фигур невелико, но число обозначений можно увеличить, используя для значков разные цвета и штриховки, видоизменяя их внутренний рисунок (рис.5.5).

Рис.5.5 Простейшие геометрические значки, различающиеся по внутренней структуре (по Э.Арнбергу)

Каждый значок на конкретной карте имеет определенное единственное значение, но на разных картах один и тот же знак может иметь различные значения. Достоинства геометрических значков заключаются и в том, что легко определить геометрический центр такого значка, совпадающий, как правило, с точкой карты, в которой явление локализовано; геометрические значки можно делить на части, равные или пропорциональные качественно различным слагаемым явления.

Буквенные значки несравненно менее «картографичны», так как они не указывают точного расположения объектов, пестрят карту, плохо сопоставимы по величине, особенно для букв различной ширины (например, Ш и F). Эти значки обычно используются в тех случаях, когда необходимо выделить какую-либо группу объектов (например, месторождения полезных ископаемых) среди других (например, промышленных пунктов), показываемых геометрическими значками.

Наглядные значки наименее «картографичны», так как они менее компактны по сравнению с геометрическими значками и при большом их количестве карта становится перегруженной, к тому же они сложны для вычерчивания. При всем этом натуралистические значки имеют преимущества, заключающиеся в наглядности, позволяющей читать карту не обращаясь к легенде. Эти значки чаще всего используются на популярных туристских, рекламных, аггитационно-пропагандистских картах-плакатах, на картах учебных для младшего возраста.

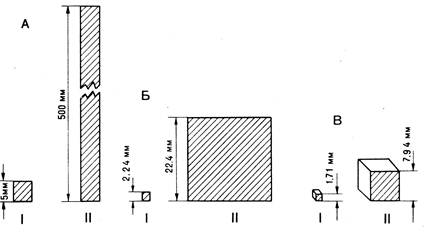

Передача количественных характеристик производится величиной значков, их линейными, площадными или объемными размерами (рис. 5.6),

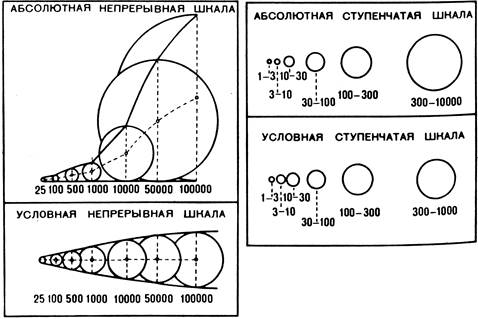

Для чего разрабатываются шкалы абсолютные или условные (рис.5.7)

Рис.5.6 Соотношение значков при отображении величин явления линейными (А), площадными (Б) или объемными (В) размерами

При абсолютной шкале (масштабности) величина значков прямо пропорциональна величине картографируемого явления. Иначе говоря, если величина одного объекта больше величины другого объекта в n раз, то и значок первого объекта должен быть по площади больше значка второго тоже в n раз. Она наглядна, но неудобна, когда крайние величины картографируемых объектов значительно различаются между собой, что ведет к чрезмерно большим значкам для максимальных объектов, закрывающих слишком большие площади на карте. В этих случаях либо используют рисунки площадных или объемных фигур (рис.5.6), либо прибегают к условной масштабности. При применении площадных значков величина явления выражается не высотой, а площадью значка, размеры которого пропорциональны не самой величине показателя, а квадратному корню из этой величины. Если же различия крайних величин особенно велики, используют объемные значки (кубы или шары), у которых размеры значков выражаются кубическим корнем из этих величин, или применяют условную масштабность в порядке убывающей прогрессии или произвольную, отражающую лишь общую тенденцию в изменении величин.

И абсолютная, и условная масштабность может быть или непрерывной, или ступенчатой (рис.5.7).

Рис.5.7 Различные шкалы значков:

а- абсолютная непрерывная; б- условная непрерывная;

в- абсолютная ступенчатая; г- условная ступенчатая.

В непрерывной масштабности количество изображаемого явления приводит к изменению (увеличению или уменьшению) размера значка. В легенде карты обычно дается пояснение, например: в 1мм высоты значка – 100 тыс. чел., или 1 мм ² площади значка соответствует 500 млн.руб. валовой продукции.

Основные шкалы значков (число единиц, соответствующих 1 мм или 1 мм² значка) выбирается так, чтобы обеспечить читаемость малых и вместе с тем не перегрузить карту изображениями крупных значков. Нижний размер значка определяется читаемостью (для настольных карт можно принять

0,5мм², а для стенных-0,5 см²), а верхний — степенью общей нагрузки карты.

В ступенчатой масштабности все значки, отображающие величины картографируемых явлений, делят на группы (ступени) и для каждой группы берется знак определенного размера. В легенде у каждого знак подписываются числа, соответствующие границе ступени. С применением ступенчатой шкалы облегчается составление карты и упрощается читаемость значков. Ступени шкалы могут быть: равных интервалов, построенных по принципу арифметической прогрессии: а, а+б, а+2б, а+3б и т.д., например: 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 и т.д.; кратных интервалов, построенных по принципу геометрической прогрессии: а, ав, ав², ав³ и т.д., например: 0-10, 10-100, 100-1000 и т.д. и произвольных интервалов. Равные интервалы применяются когда картографируемые величины изменяются в небольших пределах, кратные – когда пределы изменения картографируемых величин большие, произвольные – если в картографируемом ряде имеются большие «скачки» («разрывы»). Границы интервалов обычно выражаются целыми или круглыми числами.

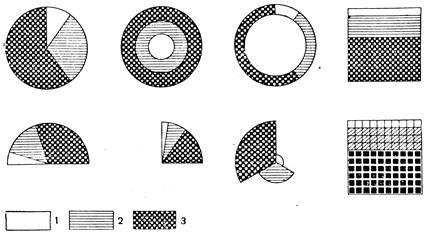

Качественная характеристика объектов передается цветом (штриховкой) и формой значков. При отображении родовых различий (более общих) можно применить цвет, а видовых (частных) – форму, или цвет и штриховку. Например, цветом показать крупную отрасль (машиностроение), а штриховкой поверх окраски знака обозначить более узкую отрасль (сельскохозяйственное или транспортное машиностроение). Если в одном и том же пункте имеется много однородных и соизмеримых объектов их можно объединить в один суммарный знак. Так, для характеристики многоотраслевого промышленного узла значок делят на секторы, величина которых отображает соотношение отраслей в данном узле, и окрашивают или заштриховывают секторы в соответствии с принятыми для данных отраслей обозначениями. Суммарные значки могут быть различных видов (рис.5.8).

Рис.5.8 Различные виды суммарных структурных значков

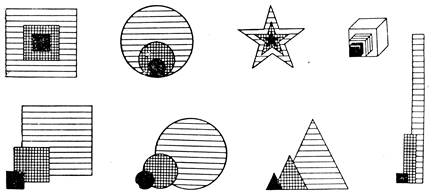

Динамика явлений, например рост объектов за определенное время, показывается «нарастающими значками» посредством наложения друг на друга нескольких значков одинаковых по форме, но различных по размеру (рис.5.9).

Рис.5.9 Нарастающие значки различной формы

Источник