Жизнь без кислорода – реально ли это?

Жизнь без кислорода – реально ли это? А вы знали о том, что в этом мире есть живые существа, которые способны жить без кислорода? Это звучит довольно парадоксально, однако, именно такую сенсационную статью международной группы ученых 6 апреля 2010 опубликовал свободный журнал «Биомед Центральный».

Морские биологи представили результаты десятилетних исследований разнообразия впадины Аталанта, что в Средиземном море. Кроме ряда типичных бентосных бактерий, археи, амеб и инфузорий, ученые обнаружили три вида неизвестных науке червеобразных организмов.

И это при том, что здесь абсолютно отсутствует кислород, а вместо этого присутствует соль и масса сероводорода.

Жизнь без кислорода – реально ли это?

На протяжении трех экспедиций (1998, 2005 и 2008 годов) биологи забирали пробы органики со дна впадины Аталанта, в которых находили останки животных принадлежащих к трем группам животных: членистоногих (Arthropoda) — исключительно Колеподовых раков, круглых червей и Головохоботних.

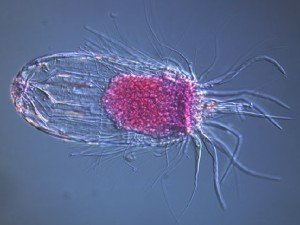

Поскольку, остатки этих типов животных ранее находили в донных отложениях Черного моря, то сначала их было интерпретировано как погибших в толще воды, и осевших в солевом слой на дне. Однако, если найденные раки и нематоды были бесцветными и мертвыми, то Головохобытные — нет. Они имели яркую пигментацию и проявляли признаки жизни. Это открытие в буквальном смысле шокировало ученых, ведь ни один животный организм не способен жить без кислорода!

Для полного прояснения ситуации, скажу, что согласно современным представлениям, к животным биологи относят всех многоклеточных их представителей и особую группу одноклеточных-колониальных воротниковых жгутиконосцев — Хоанофлагелят. Все остальные — одноклеточные, например, евглены, амебы, инфузории, динофлагеляты т.п., не являются животными, а для удобства объединены в символическую группу простейших.

Собственно, многие виды простейших способны жить в бескислородных условиях, но не животные. Жизнь без кислорода для животных невозможна.

Биологи тщательно изучили находки и установили, что обнаруженные ими головохоботни (они же лорициферы) относятся не просто к трем различным видам, но и к разным родам. На сегодня открытым лорициферам еще не присвоено научных названий, поэтому они подаются авторами исследования лишь как новые виды установленных родов. По размерам все три вида составляют лишь несколько миллиметров.

Особенно удивила ученых численность этих видов — от 75 до 701 особи на квадратный метр, и это притом, что за последние 40 лет в Средиземном море было найдено всего 2 экземпляра лорицифер! Чтобы доказать, что вновь открытые виды проводят свою жизнь без кислорода и живут именно в бескислородных условиях впадины Аталанта, ученые провели целый ряд заборов проб из разных «кислородсодержащих» частей Ионического моря (центральная часть Средиземного моря).

Как оказалось, ни в одной пробе не было головохоботних, однако более 95% всех организмов составляли колеподовые рака и нематоды.

Жизнь без кислорода – лорициферы

При микроскопировании и изготовлении тотальных микропрепаратов были обнаружены как пустые екзувии (внешние жесткие оболочки тела), оставшиеся после линьки, так и половозрелые особи с яйцеклетками, что подтвердило факт полного жизненного цикла лорицифер в бескислородных условиях впадины.

Биологи применили целый арсенал новейших методов лабораторных исследований, которые дали полные анатомические, гистологические, цитологические, физиологическую, биохимическую и генетическую картины строения открытых ими видов лорицифер.

В частности были применены радиоактивные метки, биохимические анализы, рентгенографический микроанализ, инфракрасную спектроскопию, сканирующую и трансмиссивную электронную микроскопии.

Жизнь без кислорода – реально ли это? Основными результатами таких всесторонних комплексных исследований стали неопровержимые доказательства того, что подопытные организмы проявляли метаболическую активность, а попросту говоря, признаки жизни в непригодных для существования всех других животных условиях.

Исследованные лорициферы обладают целым рядом необычных адаптивных признаков, которые позволяют им выживать в экстремальных условиях. Одной из важнейших таких признаков является отсутствие у всех трех видов головохоботних митохондрий клеточных органелл — своеобразных «энергостанций», производящих АТФ.

А на их месте обнаружены присущие для животных гидрогеносомы, которые не нуждаются в кислороде для своего функционирования и выполняют аналогичную функцию энергетического обеспечения клетки. Такие органеллы свойственные некоторым анаэробным одноклеточным эукариотам, однако, в данном случае они являются уникальными для животной семьи.

Ученые считают, что детальное изучение физиологии и биохимических циклов новооткрытых видов лорицифер позволит по-новому посмотреть на оксидативный стресс и гипоксию и найти пути борьбы с этими явлениями у человека…

Жизнь без кислорода – реально ли это? Оказывается — да!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

Источник

Способ жить без кислорода

Три миллиарда лет назад на Земле все было по-другому. Во — первых, здесь не было всего этого кислорода-первые цианобактерии должны были найти способ жить на вулканическом углекислом газе, воде и солнечном свете. Эти старомодные организмы жили анаэробно, без кислорода. Как ни странно, сегодня мы дышим именно той атмосферой, которую они создали для нас, потому что побочный продукт их производства пищи — кислород — в конечном итоге обогнал земную атмосферу. Анаэробные организмы были загнаны в лишенные кислорода уголки и закоулки планеты и содержались простыми и одноклеточными.

Это животное, но без митохондрий

Однако, когда есть правило, обычно есть и исключение, и группа ученых обнаружила маленького паразитического книдариана — родственника медузы, который, по — видимому, не использует кислород для дыхания. Они опубликовали свои выводы в феврале. 24, 2020 выпуск сборника трудов Национальной академии наук.

Это животное, Henneguya salminicola, является крошечным инопланетным паразитом с длинным хвостом, который питается мышечной тканью лосося и других рыб. Это эукариот-член широкой группы организмов, которая включает в себя большинство живых существ, которые вы можете увидеть невооруженным глазом: животных, растения, грибы и т. д. Клетки эукариот содержат всевозможные причудливые органеллы, которых нет у их более примитивных собратьев-прокариот. Одна из таких органелл-митохондрия, структура, имеющая свой собственный крошечный геном, отдельный от остального организма, и которую эукариотические клетки используют для производства энергии с помощью кислорода.

Но в более крупных группах, которые мы называем «эукариотами», есть несколько одноклеточных, не являющихся животными видов, которые являются анаэробными. У них нет митохондрий, но есть то, что ученые называют «митохондриальными органеллами».»Henneguya salminicola является первым животным, чтобы иметь эту функцию. Все это очень странно, но как они сюда попали?

Эволюция аномалии

«Предки Хеннеги почти наверняка имели митохондрии»,-говорит соавтор исследования Стивен Аткинсон, профессор-исследователь кафедры микробиологии в Университете штата Орегон, в интервью по электронной почте. -Все его ближайшие родственники имеют митохондрии, так что эволюция к анаэробному образу жизни и потеря функциональных митохондрий, по — видимому, является недавней адаптацией только этого вида-по крайней мере, о которой мы знаем до сих пор!»

В клетках типичных животных митохондрии используют кислород в многоступенчатом процессе для создания химической энергии. Исследовательская группа обнаружила, что паразит просто должен был адаптироваться к окружающей среде с очень небольшим количеством доступного кислорода. Без потребности в митохондриях он потерял генетические инструкции по крайней мере для нескольких частей процессов, которые используют кислород — например, Henneguya salminicola потеряла свой митохондриальный геном, который нужен другим клеткам животных, потому что они содержат инструкции по использованию кислорода. Теряя геном, паразит экономит энергию, не копируя гены для того, что ему больше не нужно.

Но как он вообще может выжить без кислорода?

«Мы предполагаем, что вместо этого он должен поглощать молекулы, связанные с производством энергии из клеток-хозяев, которые уже сделали часть обработки», — говорит Аткинсон. — Кража чего-то у хозяина-это основа паразитизма!»

Что значит быть животным?

Как и многие важные открытия, это открытие было совершенно неожиданным — исследователи надеялись сравнить геномы двух маленьких паразитов, и каждый раз, когда они пытались запустить геном Henneguya salminicola, что-то явно было очень странным. Заглянув в него еще глубже, они обнаружили, что его клетки содержат маленький пустой мешочек, в котором когда-то могли находиться митохондрии.

«Это открытие расширило наше понимание того, что значит быть «животным», показав, что даже сложная жизнь может развиваться таким образом, чтобы преуспеть в среде без кислорода», — говорит Аткинсон. «Знание того, что анаэробные животные могут существовать, предупреждает нас о том, что мы должны искать это в других видах — и, возможно, искать в анаэробной среде животных, где мы никогда бы не искали раньше. В частности, для исследования миксозоанских паразитов это означает, что с этого момента мы будем искать необычные или отсутствующие митохондрии у других видов, чтобы попытаться обнаружить связи между хозяевами, тканями и окружающей средой, которые приводят к потере функции митохондрий, чтобы воспользоваться преимуществами анаэробного метаболизма.»

Открытие анаэробных механизмов у этих паразитов может также открыть новые возможности для лечения, поскольку для борьбы с другими анаэробными паразитами были использованы специальные препараты.

Источник

Жизнь без свободного кислорода

Кислород обязательно входит в состав живого вещества. Вряд ли он может быть заменен в живых системах каким-нибудь другим элементом.

Но помимо кислорода, связанного химически, подавляющее большинство организмов нуждается и в свободном молекулярном кислороде для дыхания.

То, что в дыхании используется именно кислород, а не другие газы, объясняется его свойствами: кислород легко вступает в химические соединения с многими веществами, и эти реакции сопровождаются выделением тепловой энергии. Иногда, например, у светящихся животных и бактерий выделяется также и световая энергия. Нет другого такого вещества, которое, вступая в реакции с веществами организма, обеспечило бы освобождение столь больших количеств энергии.

Кислород атмосферы особенно необходим высшим животным. Птицы и сухопутные млекопитающие не могут прожить без него даже нескольких минут. Водные млекопитающие, приспособленные к длительному пребыванию под водой (от 15 минут до 1 часа 45 минут), фактически используют его не меньше, так как создают запас воздуха в легких.

Таким образом, на планетах, атмосфера которых лишена или содержит мало кислорода, вряд ли могут быть существа, сходные с животными Земли. Впрочем, не будем предрешать вопрос и посмотрим, может ли вообще существовать жизнь без атмосферного кислорода или при его незначительном количестве.

По мнению ряда ученых, кислород в атмосфере Земли появился в результате жизнедеятельности зеленых растении. По-видимому, когда жизнь на нашей планете только зарождалась, кислорода в ее атмосфере не было. Первые организмы, из которых впоследствии возникли растения, не нуждались в свободном кислороде, они были анаэробными. Первичные зеленые растения, очевидно, тоже еще не обладали функцией дыхания. Этот процесс возник только на следующей ступени эволюции.

Среди современных организмов имеется тоже немало анаэробных. Таковы некоторые бактерии, дрожжи. Они не дышат кислородом, а получают энергию от окисления различных веществ. Это — «бескислородное дыхание», или брожение. Есть виды микробов, для которых кислород ядовит и вызывает гибель; есть и такие, которые могут жить без кислорода, но когда он есть, используют его для дыхания, идущего наряду с брожением.

У зеленых растений и низших животных отношение к кислороду тоже чрезвычайно разнообразно. Все зеленые растения дышат, но колебания количества кислорода в окружающей среде не оказывают заметного влияния на интенсивность дыхания. Лишь при уменьшении содержания его в атмосфере до 2—1% (в 10—20 раз меньше нормы) интенсивность дыхания большинства видов растений снижается. При этом начинается анаэробный обмен, за счет которого растение может жить некоторое время и при полном отсутствии кислорода

Потребность в кислороде у водных растений еще меньше, так как вода содержит обычно значительно меньше кислорода, чем атмосфера. В воде некоторых водоемов кислорода оказывается в 2000 раз меньше, чем в воздухе.

Наконец, некоторые новые исследования показывают, что во внутренних тканях растении состав газовой среды нередко лишен даже отдаленного сходства с обычным составом воздуха Дыхание здесь близко к анаэробному Среди животных многие простейшие и многоклеточные беспозвоночные тоже живут и размножаются при ничтожном количестве кислорода и даже при полном его отсутствии Десятки видов и инфузорий, амебы и жгутиконосцы, живущие в почти лишенных кислорода илах, в сточных водах, в стоячей воде озер, находятся постоянно по существу в анаэробных условиях Большинство из них может жить и в присутствии кислорода, но из среды, богатой кислородом, их вытесняют другие организмы.

При ничтожном содержании или даже при полном отсутствии кислорода в среде могут жить некоторые круглые черви, виды ракообразных (например, веслоногие) и пластинчатожаберных моллюсков Даже среди насекомых имеются водные формы, которые живут при недостатке или при отсутствии кислорода в воде Это, например, личинки одного вида жука (Donacia), комара хирономуса (Chironomus thummi) и другие Развитие личинок хирономуса может дойти до окрыления в воде, содержащей 0,3 мг кислорода на литр, т. е. в 1000 раз меньше, чем в обычном воздухе

Паразитические черви, живущие в кишечнике позвоночных животных и человека, инфузории из рубца жвачных и другие паразиты обходятся совсем без молекулярного кисло роди

Все высшие позвоночные нуждаются в кислороде для дыхания, но и у них отдельные клетки тела могут временно переходить на анаэробный обмен, а клетки некоторых тканей вообще нуждаются в небольшом количестве кислорода По существу только клетки центральной нервной системы позвоночных животных очень чувствительны к недостатку кислорода.

Потребность в кислороде у человека и высших животных тоже колеблется в зависимости от приспособления к той или ином среде.

Овцы, привычные к горным условиям, нормально себя чувствуют на высоте 4000 м, где кислорода на 35—40% меньше, чем на уровне моря.

Около, 6000 м над уровнем моря лежит высшая граница жизни для большинства животных. На такой большой высоте встречаются лишь немногие виды мышевидных грызунов и хищных птиц. Но вряд ли только разреженная атмосфера и недостаток кислорода препятствуют их жизни еще больше. Мешают развитию жизни здесь, конечно, низкие температуры и вечные льду, отсутствие почвы и растительной пищи, сильные ветры и т. д.

Для человека, приспособленного к жизни на равнине, уменьшение давления и количества кислорода вызывает тяжелые расстройства — горную болезнь. Однако после специальной тренировки человек может подняться и пробыть некоторое время на высоте 7000—8000 м. На высотах Тибета и в Андах (на высоте 5300 м) существуют постоянные людские поселения, показывающие, что человек может приспособиться к вдвое меньшему содержанию кислорода в атмосфере по сравнению с тем, которое имеется на уровне моря.

У этих людей все ткани тела гораздо энергичнее поглощают кислород, у них повышены содержание гемоглобина и кислородная емкость крови.

В опытах с животными выяснено, что при акклиматизации в горных условиях в организме происходит энергичная «борьба» за доставку кислорода в ткани. Клетки начинают более полно использовать кислород благодаря повышению активности окислительных ферментов Кроме того, ткани становятся выносливее к недостатку кислорода и могут даже переходить на анаэробный тип дыхания.

В лабораторных условиях проводились исследования на насекомых, оказалось, что у видов насекомых, живущих на уровне моря, где давление около 760 мм ртутного столба, работа сердца прекращается при давлении 25—20 мм ртутного столба Они еще могут жить, если кислорода будет в 30 раз меньше, чем в атмосфере Но гораздо устойчивее виды, обитающие в горах на высоте 1000 м. Пульсация сердца у них еще наблюдалась при давлении в 15 мм ртутного столба У насекомых обитателей еще больших высот (3200 м) сердце останавливалось лишь при давлении 5 мм ртутного столба, т.е. при таком разрежении атмосферы, которое существует примерно на высоте 100—200 км от Земли.

Итак, возможности жить при недостатке кислорода у земных организмов достаточно велики. Но при этом у большинства из них резко снижается активность. Не забегая вперед и не вдаваясь в обсуждение вопроса о жизни вне Земли, все же укажем, что, например, на Марсе потребность организмов в кислороде, при той же энергии жизнедеятельности, может быть меньше, чем на Земле. Дело в том, что вследствие меньших размеров и меньшей плотности Марса сила тяжести из нем почти в 3 раза меньше, чем на Земле, и для работы органов потребуется значительно меньше энергии, получаемой благодаря дыханию. Кроме того, при низкой температуре среды ткани и клетки насыщаются кислородом при меньшем его количестве в среде.

Известно, наконец, что клетки организмов способны накапливать и использовать элементы, находящиеся в природе в чрезвычайно малых количествах, в рассеянном состоянии. Поэтому не будет удивительным, если при малом количестве кислорода в среде у организмов возникнут различные приспособления к улавливанию кислорода.

Значит, если на планетах, доступных нашему изучению, кислорода настолько мало, что его не удается обнаружить с Земли с помощью спектрального анализа, это еще не основание, чтобы отрицать возможность на них жизни. Конечно, малое количество кислорода ставит границы для существования животных, подобных нашим позвоночным, с их высоким энергетическим уровнем обмена веществ и высшей нервной деятельностью. Но организмы другого строения могут существовать.

Суждение о том, какова может быть жизнь при малом количестве кислорода, не нужно упрощать. Если бы удалось установить, что в прежние эпохи в атмосфере Марса кислорода биогенного происхождения было больше, чем сейчас, то следовало бы предполагать, что жизнь на Марсе стала беднее, но при этом могли возникнуть немногочисленные высокоспециализированные формы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник