Способ жирара спасокукоцкого со швами кимбаровского

Как уже отмечалось, при любой паховой грыже — косой или прямой — после обработки грыжевого мешка необходимо укрепить заднюю, наиболее слабую стенку пахового канала. Основой для большинства способов пластики пахового канала является способ Бассини (Е. Bassini), хирурга из Падуи, который впервые провел такую операцию 24 декабря 1884 г.

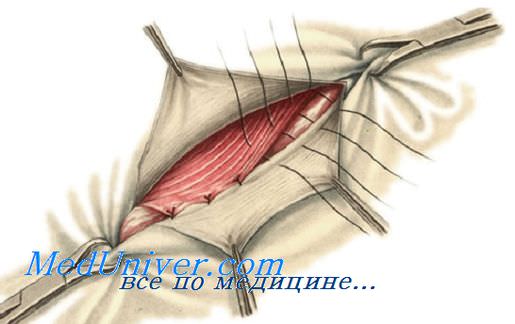

Ее суть заключается в том, что рядом глубоких швов сужают до нормальных размеров растянувшееся глубокое паховое кольцо и укрепляют ослабленную заднюю стенку пахового канала. Семенной канатик на держалке отводят в сторону от пахового промежутка. На несколько миллиметров выше паховой связки поперечную фасцию рассекают скальпелем от медиального края глубокого пахового кольца до лобкового бугорка.

За фасцией становится виден покрытый жировой клетчаткой мешок брюшины. Надо помнить, что у внутреннего края глубокого пахового кольца (грыжевые ворота) располагаются нижние надчревные сосуды.

После отделения брюшины от верхней половины рассеченной поперечной фасции тупым путем выделяют мышечно-фасциальную пластину, состоящую из нижних свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота и поперечной фасции. Именно ее необходимо подшить к паховой связке, чтобы укрепить заднюю стенку канала. Семенной канатик отодвигают латерально.

Мышечно-фасциальную пластину с ее медиальной стороны прошивают сильно изогнутой острой иглой с прочной нитью, после чего ею же прошивают периост лобкового бугорка в месте прикрепления к нему паховой связки. Концы нити не завязывают, а захватывают инструментом. Отступив примерно 1 — 1,5 см от предыдущего шва, снова прошивают верхнюю пластину и паховую связку.

Таким же образом накладывают и последующие швы (как правило, 6—8) до тех пор, пока не достигают медиального края глубокого пахового кольца.

Прошивание паховой связки требует особого внимания. Связка состоит из крупных волокон, проходящих параллельно ее свободному глубокому краю (подвздошно-лобковый тяж). Если захватывать в каждый последующий шов одни и те же волокна, возникает опасность расслоения волокон этой связки, поэтому выкол иглы из паховой связки должен отстоять то ближе, то несколько дальше от края связки.

При прошивании медиальной части паховой связки необходимо быть особенно осторожным, поскольку здесь под связкой располагаются бедренные сосуды. Надо следить также, чтобы в шов не попал n. ilioinguinalis. Все швы поочередно завязывают. После завязывания последнего шва глубокое паховое кольцо, через которое проходят элементы семенного канатика, не должно вызывать их сдавления.

Чтобы создать оптимальное по ширине отверстие, перед затягиванием последнего шва целесообразно ввести в глубокое кольцо мизинец.

Если паховый промежуток высокий, а мышечный слой истончен, подтягивание мышц к паховой связке может быть затруднено, так как из-за большого натяжения швы прорезываются. Чтобы избежать этого, в медиальной части создаваемой задней стенки пахового канала к паховой связке подшивают наружный край влагалища прямой мышцы живота, благодаря чему края внутренней косой и поперечной мышц живота достаточно легко низводятся к паховой связке.

После наложения глубоких швов семенной канатик укладывают на место и над ним сшивают края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота, при этом важно не сузить поверхностное паховое кольцо.

Из множества других способов аутопластического укрепления задней стенки пахового канала следует отметить способ Постемпского (P.E.Postempsky). По этому способу перемещают в латеральную сторону глубокое паховое кольцо и укрепляют заднюю стенку пахового канала путем подшивания к паховой связке не только внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с поперечной фасцией, но и медиального (верхнего) лоскута рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота.

Далее создают дупликатуру апоневроза путем подшивания внахлест латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы. Семенной канатик после пластики таким способом остается в подкожной клетчатке.

Применение перечисленных способов дает наименьший процент рецидивов.

Довольно долго считалось, особенно в России, что при косых паховых грыжах необходимо укреплять переднюю стенку пахового канала. Действительно, при больших грыжах происходит истончение апоневроза наружной косой мышцы живота, т.е. передней стенки пахового канала. Было предложено множество способов ее укрепления (способы Жирара, Жирара—Спасокукоцкого, Кимбаровского). В настоящее время эти способы представляют скорее исторический интерес, поскольку первопричина возникновения паховых грыж — слабость задней стенки пахового канала — не устраняется.

Источник

Способ жирара спасокукоцкого со швами кимбаровского

2. недостаточая прочность рубца первого ряда в связи с неоднородностью тканей.

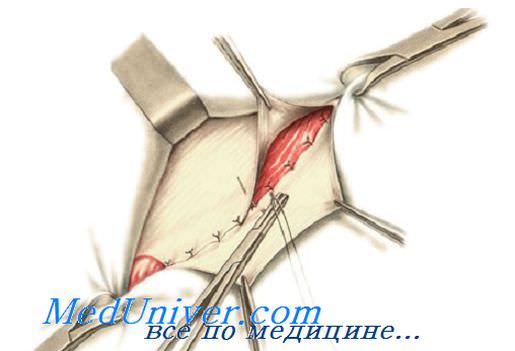

Одномоментно подшивают медиальный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота и свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота к паховой связке. Затем латеральный лоскут апоневроза подшивают поверх медиального.

Преимущества: не наблюдается разволокнения паховой связки.

Недостатки: сохраняется неоднородность тканей.

Иглой с капроновой нитью прокалывают медиальный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота, отступив от свободного края на 1–1,5 см, захватывают в шов нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота и возвращаются назад, прокалывая лоскут апоневроза у самого его края. Затем этой же нитью прошивают паховую связку и затягивают лигатуру. После завязывания узла медиальный край апоневроза наружной косой мышцы живота подворачивается, и к паховой связке подтягиваются края мышц, окутанные апоневрозом. Затем наружный лоскут апоневроза наружной косой мышцы жи-вота накладывают на медиальный и подшивают, создавая дуб- ликатуру апоневроза.

Преимущества:

1. соединяются однородные ткани;

2. образуется прочный рубец;

3. уменьшается паховый промежуток.

Способ Лихтенштейна – «золотой стандарт» лечения паховых грыж. На этапе пластики позади семенного канатика вставляется полипропиленовая сетка размером примерно 6×12 см. Снизу она пришивается к верхней лобковой и паховой связкам. Латерально она разрезается, делается «окно» для прохождения семенного канатика, потом сшивается снова. Вверху пришивается к внутренней косой и поперечной мышцам, медиально – к краю прямой мышцы. Впоследствии сетка прорастает соединительной тканью, и внутрибрюшинное давление по ней распространяется равномерно.

Для пластики задней стенки пахового канала используют трехмерный протез, состоящий из надфасциального и подфасциального лоскутов, а также специального коннектора.

Перемещают семенной канатик книзу и кнаружи. К паховой связке подшивают нижние свободные края внутренней косой и поперечной мышц живота вместе с подлежащей рассеченной поперечной фасцией. Последним швом в медиальном углу раны подшивают край апоневроза прямой мышцы живота к лонному бугорку и паховой связке, благодаря чему края широких мышц низводятся к паховой связке без лишнего натяжения. Семенной канатик укладывается на вновь созданную заднюю стенку и поверх его сшивают края апоневроза наружной косой мышцы живота.

Способы пластики при бедренных грыжах

Способы пластики бедренных грыж можно разделить на две группы:

1. способы закрытия грыжевых ворот со стороны бедра;

2. способы закрытия грыжевых ворот со стороны пахового канала.

Оперативный доступ – со стороны бедра.

Производят пластику внутреннего кольца бедренного канала путем подшивания паховой связки к гребенчатой связке. Таким образом, закрывается бедренное кольцо. Второй ряд швов накладывают на полулунный край подкожной щели и гребенчатую фасцию.

Недостатки: паховая связка смещается книзу и тем самым увеличивается паховый промежуток, что создает условия образования паховых грыж.

Оперативный доступ – через паховый канал, вскрывая его переднюю и заднюю стенки.

Грыжевой мешок извлекают в предбрюшинную клетчатку и обрабатывают. Подшивают паховую связку к гребенчатой связке, закрывая бедренное кольцо. Паховый канал восстанавливают, сшивая вначале поперечную фасцию, а затем – края апоневроза наружной косой мышцы живота.

Недостатки: те же, что и при способе Бассини.

Операция проводится аналогично способу Руджи. Отличается тем, что после подшивания паховой связки к гребенчатой производится пластика задней стенки пахового канала путем подшивания свободных краев внутренней косой и поперечной мышц живота к паховой связке. В последующем выполняется пластика передней стенки пахового канала путем создания дуб- ликатуры апоневроза наружной косой мышцы живота.

Преимущества: ликвидируется возможность возникновения паховых грыж.

На сегодняшний день применяется только оперативное лечение паховых и бедренных грыж с индивидуальным подходом к выбору методики, для чего необходимо учитывать форму грыжи, патогенетические условия ее развития, состояние тканей брюшной стенки и величину грыжевого дефекта. Операции при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота

Применяется чаще у детей при небольших пупочных грыжах:

1. полулунный разрез кожи, окаймляющий грыжевое выпячивание снизу;

2. выделение грыжевого мешка, вскрытие и вправление содержимого (если дно грыжевого мешка интимно спаяно с пупком, то выделяют шейку грыжевого мешка, вскрывают ее и грыжевое содержимое вправляют в брюшную полость);

3. прошивание шейки мешка нитью, перевязка и отсечение мешка;

4. закрытие грыжевых ворот (под контролем указательного пальца, введенного в пупочное кольцо, на апоневроз вокруг кольца накладывают капроновый кисетный шов, который затем затягивают и завязывают);

5. наложение поверх кисетного шва 3–4 узловых швов на передние стенки влагалищ прямых мышц живота.

Применяется при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота:

1. разрез кожи по срединной линии живота;

2. отсепаровка кожных лоскутов вправо и влево до появления грыжевых ворот;

3. выделение грыжевого мешка;

4. рассечение грыжевых ворот по зонду вверх и вниз по белой линии живота;

5. обработка и удаление грыжевого мешка;

6. подшивание правого края апоневроза к левому с внутренней стороны;

7. отсепаровка кожи с пупком;

8. обнажение грыжевых ворот и их рассечение по зонду в поперечном направлении;

9. обработка и удаление грыжевого мешка вместе с кожным лоскутом;

10. подтягивание нижнего края апоневроза под верхний П- образными швами;

11. подшивание верхнего лоскута к нижнему узловыми капроновыми швами (формируется дубликатура апоневрозов в поперечном направлении).

Операции при врожденной паховой грыже

Суть операции при врожденных паховых грыжах состоит не в удалении мешка, а в закрытии сообщения его с брюшной полостью.

Этапы оперативного лечения врожденной паховой грыжи:

1. обезболевание (общий наркоз);

2. оперативный доступ к грыжевому мешку;

3. обнажение грыжевого мешка из окружающих тканей до шейки;

4. вскрытие мешка в области шейки и вправление его содержимого;

5. обработка шейки грыжевого мешка (прошивается внутренним кисетным швом);

6. рассечение грыжевого мешка до дна, его выворачивание и сшивание позади яичка (профилактика водянки – операция Винкельмана);

7. пластика грыжевых ворот, как при обычной косой грыже. Операции при грыжах пупочного канатика

Дети с врожденной грыжей пупочного канатика подлежат срочному оперативному лечению в течение первых суток после рождения. Задержка с операцией ведет к инфицированию оболочек, покрывающих грыжевое выпячивание, их расплавлению и развитию перитонита.

Источник

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Ó Коллектив авторов, 2008

Поступила 05.04.2008 г.

А.Н. ВОЛКОВ, В.Ф. ОСИПОВ,

Н.А. МИЗУРОВ, В.Н. ГРИГОРЬЕВ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары

Республиканская клиническая больница, Чебоксары

Представлен и обоснован выбор оптимального варианта хирургического лечения паховых грыж, состоящего в пластике задней стенки пахового канала в зависимости от степени ее деструкции.

Inguinal hernia surgical treatment is based on the optimum alternative. This choice consists of posterior wall plastic surgery of inguinal hernia depended on the destruction degree.

Введение. Проблема хирургического лечения паховых грыж, на долю которых приходится примерно 70-80% грыж брюшной стенки, все еще остается актуальной. Важность проблемы обусловлена широкой распространенностью данной патологии (3-7% мужского трудоспособного населения) и неудовлетворенностью результатами операций [14, 19], так как, несмотря на большое количество предложенных методов операций, бурный прогресс герниологии, многие хирургические вопросы, особенно связанные с пластикой пахового канала и уменьшением числа рецидивов заболевания, остаются не до конца разрешенными [1].

По данным, приводимым различными авторами, частота рецидивов после грыжесечения по поводу легких форм паховых грыж колеблется от 3-6,9 [11, 15] до 28,5% [16, 23], а при сложных формах достигает даже 42,5-63,7% [7, 12, 25]. В среднем рецидив наблюдается у каждого десятого оперированного больного [10]. В то же время в клиниках, где проводится квалифицированная индивидуализация методов операций, частота указанного осложнения составляет не более 6% [18, 21].

Наиболее важными причинами возникновения рецидивов паховых грыж, по мнению большинства авторов, являются шаблонный подход к пластике пахового канала и стандартное применение традиционных оперативных методов без учета патогенетического значения состояния задней стенки пахового канала в образовании грыж, причин и механизма рецидивов. Все это приводит к тому, что интраоперационно большинство хирургов не проводит полноценной ревизии задней стенки канала и тем более восстановления как ее, так и разрушенного внутреннего пахового кольца. По данным всесоюзной анкеты, проведенной М.Н. Горелик [4], из 55 хирургических клиник лишь в одной при операциях по поводу косой паховой грыжи ушивают внутреннее паховое отверстие, хотя это является обязательным условием радикальной операции [8]. В литературе имеются сообщения [8, 9, 15] о сужении глубокого пахового кольца как об основной профилактической мере рецидивов косых паховых грыж. Но все упомянутые авторы накладывают швы только на края кольца, то есть на фасциальную ткань, представляющую поперечную фасцию в ее медиальной части. Такие швы недостаточно надежны и, кроме того, увеличивают риск повреждения нижних надчревных сосудов. Это побуждает хирургов к разработке новых и усовершенствованию имеющихся способов пластики внутреннего пахового отверстия и поперечной фасции.

При значительном потоке оперативных вмешательств в лечебных учреждениях применяются различные способы укрепления пахового канала в зависимости от взглядов тех или иных хирургов и школ. Некоторые хирургические школы в целях улучшения непосредственных и отдаленных результатов оперативного лечения паховых грыж пропагандируют какой-либо один из существующих или вновь разработанный и на их взгляд более совершенный способ операции. Но такой подход к решению проблемы, к сожалению, не всегда оправдан [5, 20, 22, 24].

Все больше хирургов придерживаются мнения о том, что необходимо использовать различные методы герниопластики. Выбор способа операции должен определяться типом паховой грыжи, возрастом пациента, наличием у него сопутствующей патологии и, главное, степенью патологических изменений анатомических структур пахового канала, особенно задней его стенки [10, 13, 17, 26].

Указанные причины приводят к выработке дифференцированного подхода к выбору способа герниопластики в целях значительного улучшения результатов операций, прежде всего уменьшения числа рецидивов.

С учетом нерешенности вопросов герниопластики, в первую очередь при косых паховых грыжах, и высокого процента рецидивов после операций, мы разработали новый способ оптимизации грыжесечения путем пластики внутреннего кольца пахового канала в нашей модификации.

Цель исследования — улучшение непосредственных и отдалённых результатов оперативного лечения больных с паховыми грыжами путем разработки нового метода пластики внутреннего кольца пахового канала и использования дифференцированного подхода к выбору способа герниопластики.

Материалы и методы исследования. В основу настоящей работы положен опыт лечения 448 больных в возрасте 17-76 лет с паховыми грыжами, проходивших лечение в хирургических отделениях ГУЗ «РКБ №1» в с 1990 по 2003 г. По выбору метода оперативного лечения больные условно разделены на сравниваемую и основную группу наблюдения.

Сравниваемая группа была образована 172 больными (163 мужчин, 9 женщин), оперативные вмешательства которым выполнялись по ранее принятым в клинике методикам (способ Жирара-Спасокукоцкого со швами Кимбаровского, Бассини). В данной категории пациентов выбор способа операции в основном определялся видом паховой грыжи (косая или прямая). Из-за неудовлетворенности результатами лечения в данной группе (возникновение рецидивов заболевания, осложнения со стороны мужских половых органов) и по мере приобретения опыта мы стали использовать дифференцированный подход к выбору способа герниопластики с учетом степени патологических изменений анатомических структур пахового канала, особенно задней его стенки (рационализаторское предложение №1014 от 25.10.2000). При этом больным наряду с реконструкцией пахового канала обязательно производилась пластика внутреннего пахового кольца по предложенной нами методике. По нашей методике оперировано 276 пациентов (мужчин — 262, женщин — 14), которые составили основную группу исследования. В основной и сравниваемой группах подавляющее большинство больных представлено лицами мужского пола в возрасте от 41 до 50 лет.

Правосторонняя паховая грыжа диагностирована у 169 больных (61,2%) основной и у 109 (63,4%) сравниваемой группы, левосторонняя — у 99 (35,9%) и 59 (34,3%), билатеральная — 8 (2,9%) и 4 (2,3%) больных соответственно.

В основной группе 237 пациентов (85,9%) имели косую паховую грыжу, 35 (12,7%) — прямую, 4 (1,4%) — комбинированную (косая и прямая) паховую грыжу; в сравниваемой группе: 145 (84,3%) — косую, 23 (13,4%) — прямую и 4 (2,3%) — комбинированную грыжу соответственно.

По поводу рецидивных грыж в основной группе оперировано 24 больных (8,7%), в сравниваемой — 13 (7,6%). При этом 24 пациентам (64,9%) ранее переднюю стенку пахового канала укрепили по способу Жирара-Спасокукоцкого, 10 (27,0%) сделали герниопластику по Бассини, 3 (8,1%) — герниопластику по Постемпскому.

Подавляющему большинству пациентов (73,1% основной и 74,1% сравниваемой группы) операция была произведена в периоде до трех лет с момента возникновения заболевания. Наименьшее количество оперированных представлено больными со сроком грыженосительства более семи лет.

Антропометрические данные пациентов в обеих группах наблюдения были примерно одинаковы.

Интраоперационно нами оценивалось состояние задней стенки пахового канала, степень её разрушения, так как это в дальнейшем обусловливало выбор метода пластики пахового канала. У больных исследуемой группы определяли размеры длинного диаметра эллипса глубокого пахового кольца специально приспособленным для этой цели штангенциркулем ШЦ-I-125 по методике Ю.Б. Салова. С учетом размеров глубокого пахового кольца (при косой грыже) и степени деструкции задней стенки пахового канала нами были выделены 3 формы паховых грыж по Ю.Б. Салову.

Все больные в зависимости от форм паховых грыж в исследуемой группе разделены на три подгруппы. Выбор хирургической тактики всецело зависел от принадлежности больного к той или иной подгруппе.

В сравниваемой группе использовались традиционные методы операций и подходы к выбору способа герниопластики. Так, 58 пациентам (33,7%), имевшим начальную форму косой паховой грыжи, что соответствовало ее легкой форме, была выполнена герниопластика по способу Жирара-Спасокукоцкого со швами Кимбаровского. При этом пластика внутреннего пахового кольца не производилась. Мужчин было 52 (89,7%), женщин — 6 (10,3%).

Остальным 114 пациентам (66,3%), у которых была диагностирована пахово-мошоночная, прямая или рецидивная паховая грыжа, производилось укрепление задней стенки канала по способу Бассини. По указанному способу оперировано 111 мужчин (97,4 %) и 3 женщины (2,6 %).

Критерии, по которым определялись степень разрушения поперечной фасции и формы паховых грыж у больных в основной группе наблюдения, представлены в табл. 1.

Критерии оценки состояния поперечной фасции и форм паховых грыж

| Форма паховых грыж | Диаметр глубокого пахового кольца, см | Состояние поперечной фасции |

| Легкая | До 1,5 | Фасция натянута, сухожильные волокна фасции выражены. Подвздошно-лобковый тяж сохранен |

| Средняя | 1,6-3,0 | Фасция умеренно натянута, сухожильные волокна фасции слабо выражены, незначительная деструкция подвздошно-лобкового тяжа |

| Тяжелая | Более 3,1 | Фасция выпячивается в рану, сухожильные волокна фасции не дифференцируются, значительная деструкция подвздошно-лобкового тяжа |

В основной группе наблюдения I подгруппа образована 39 больными (14,1%), у которых интраоперационно установлена легкая форма паховой грыжи. Им укрепление грыжевых ворот выполнялось путем пластики внутреннего пахового кольца по нашей методике с последующим укреплением пахового канала по Жирару-Спасокукоцкому со швами Кимбаровского.

Наш метод пластики внутреннего кольца пахового канала заключался в следующем (патент на изобретение №2188591 от 14.12.2000; рационализаторское предложение №1013 от 20.10.2000). Он производился со стороны пахового канала. Для этого вводился указательный палец левой кисти в латеральный отдел глубокого пахового кольца, отодвигался семенной канатик вниз и медиально, обнажались края кольца. Затем на верхне-наружную часть расширенного кольца накладывались 2-3 узловых шва полипропиленовой нитью USP 2/0 на атравматической игле с захватом поперечной фасции, поперечной и внутренней косой мышц живота. Когда доходило до латерального края семенного канатика, прихватывалась последним швом его оболочка. Затем к краям суженного внутреннего пахового кольца 1-2 узловыми швами сверху и снизу аккуратно подшивалась оболочка семенного канатика. В результате этого глубокое паховое кольцо нетуго, циркулярно охватывало семенной канатик.

В случае, когда внутреннее паховое кольцо расширено значительно (более 3 см), после предварительного выделения семенного канатика сначала накладывались 3-4 узловых шва на медиальный край кольца по И.Л. Иоффе. При этом начальный шов необходимо накладывать в строго сагиттальном направлении, отступя чуть латеральнее от медиального края кольца, что позволяло предупредить ранение нижних надчревных сосудов. Затем ушивалось глубокое паховое отверстие и в верхнелатеральном отделе, который являлся местом выхода грыжевого мешка, 1-2 узловыми швами по описанной выше методике.

Схема пластики внутреннего пахового кольца по нашей методике приведена на рис. 1.

1

2

3

Рис. 1. Пластика внутреннего кольца пахового канала:

1- внутреннее паховое кольцо; 2 — семенной канатик; 3 — поперечная фасция

II подгруппу основной группы составили (58%) 160 пациентов, у которых была диагностирована средняя степень деструкции задней стенки пахового канала и паховая грыжа отнесена к ее средней форме. 97 больным (60,6%) из них была выполнена герниопластика по способу Shouldice с пластикой внутреннего кольца. Среди оперированных больных было мужчин — 92 и женщин — 5. Остальным 63 пациентам (39,4%) успешно выполнялась операция Кукуджанова-Лавровой в нашей модификации (рационализаторское предложение №1085 от 21.03.2005). Среди них 57 мужчин и 6 женщин.

Как показали наши исследования, изменения в задней стенке пахового канала при средней форме паховой грыжи имели различную степень выраженности. В том случае, когда мы имели дело с прогрессированием легкой формы косой паховой грыжи, изменения в поперечной фасции развивались в основном в области глубокого пахового кольца, фасция же в проекции медиальной паховой ямки претерпевала не столь значительные изменения. У таких больных имелось расширенное внутреннее кольцо более 1,5 см, умеренное разволокнение поперечной фасции в латеральных отделах, натяжение фасции сохранялось. При указанных анатомо-топографических изменениях мы использовали модифицированный способ Кукуджанова-Лавровой.

Деструктивные изменения задней стенки канала могут иметь более существенный характер, когда поперечная фасция изменена на всем протяжении, в том числе в области медиальной паховой ямки. В этих случаях фасция растянута, умеренно пролябирует в рану, но при давлении на нее все же определяется ощутимая ригидность. Такие изменения мы наблюдали у больных с косыми пахово-мошоночными и прямыми грыжами, которым в последующем выполняли многослойную герниопластику по Shouldice.

Модифицированный нами метод герниопластики по Кукуджанову-Лавровой выполнялся следующим образом. Операция проводилась под местной инфильтрационной анестезией. После стандартного грыжесечения в целях пластики задней стенки пахового канала осторожно выделялся семенной канатик и брался на держалку. Накладывался первый П-образный шов между влагалищем прямой мышцы живота и связкой Купера. Затем проводилось гофрирование растянутой поперечной фасции. Для этого накладывались П-образные швы в медиальном отделе пахового канала с захватом сверху соединенного сухожилия внутренней косой, поперечной мышц и поперечной фасции, а снизу связки Купера; в латеральном отделе пахового канала — с захватом сверху внутренней косой, поперечной мышц и поперечной фасции, а снизу — подвздошно-лобкового тяжа и паховой связки. При этом гофрировалась измененная поперечная фасция, в результате чего она погружалась в складки, тем самым восстанавливалась задняя стенка пахового канала (рис.2). Для восстановления внутреннего пахового кольца до нормальных размеров дополнительно накладывались 2-3 узловых шва в верхнелатеральном ее отделе по нашей методике. Швы накладывались атравматической иглой с полипропиленовой мононитью USP 2/0 в косопоперечном направлении относительно хода сухожильных и мышечных волокон (рис. 2). Затем восстанавливалась передняя стенка пахового канала путем сшивания верхнего и нижнего листков апоневроза наружной косой мышцы над семенным канатиком с формированием наружного пахового кольца.

Рис. 2. Пластика задней стенки пахового канала по Кукуджанову-Лавровой в нашей модификации (сагиттальный срез): 1 — кожа и подкожный жировой слой; 2 — наружная косая мышца; 3 — внутренняя косая мышца; 4 — поперечная мышца; 5 — поперечная фасция; 6 — предбрюшинная клетчатка; 7 — брюшина; 8 — семенной канатик; 9 — паховая связка; 10 — связка Купера; 11 — лонная кость; 12 — первый шов; 13 — подвздошно-лобковый тяж.

Рис. 3. Пластика задней стенки пахового канала по Кукуджанову-Лавровой в нашей модификации (вид спереди). В медиальном отделе операционной раны П-образными гофрирующими швами прошиты соединенное сухожилие и лонная связка, в латеральном — мышцы с подвздошно-лобковым тяжом и задней частью паховой связки. Дополнительно наложено два шва в верхнелатеральном отделе внутреннего пахового кольца. 1 — гофрированная поперечная фасция; 2 — подвздошно-лобковый тяж и паховая связка; 3 — семенной канатик; 4 — пластика глубокого кольца.

Модифицированная нами герниопластика имеет ряд важных преимуществ не только перед методикой Кукуджанова, но и перед способом Shouldice:

- При укреплении задней стенки пахового канала сшивание тканей производится с учетом их анатомической общности.

- При этом способе герниопластики используются наиболее прочные анатомические структуры пахового канала (связка Купера, подвздошно-лобковый тяж, соединенное сухожилие внутренней косой и поперечной мышц живота).

- Гофрирование поперечной фасции позволяет восстановить целостность задней стенки пахового канала, укрепить ее и, главное, добиться формирования надежного рубца за счет сшивания однородных тканей. При этом отпадает необходимость в рассечении поперечной фасции, чем достигаются уменьшение травматичности и сокращение продолжительности операции.

- Наложение П-образных швов в косопоперечном направлении в отношении хода сухожильных и мышечных волокон предупреждает разволокнение последних и прорезывание швов. П-образным швом захватывается больше площади ткани, что уменьшает давление на ее единицу и предупреждает атрофию мышечных волокон.

- Дополнительное укрепление области внутреннего пахового кольца путем наложения 2-3 швов в его верхнелатеральном отделе позволяет более надежно укрепить заднюю стенку пахового канала благодаря максимальному восстановлению упомянутого кольца и предупредить рецидив заболевания.

III подгруппу основной группы составили 77 пациентов (27,9%), объединенных по наличию у них тяжелой формы паховой грыжи. В эту же подгруппу вошли все больные с рецидивными грыжами (24 больных). Как показал наш опыт, изменения мышечно-апоневротических структур пахового канала и особенно задней стенки у данной категории пациентов следует отнести к тяжелой форме, что требует адекватного укрепления. Среди оперированных больных было мужчин — 74 и женщин — 3.

Всем больным была выполнена аллопластика пахового канала по способу Lichtenstein с применением полипропиленового сетчатого имплантата «Эсфил» размером 8х12 см производства ООО «Линтекс» (Санкт-Петербург).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием параметрического и непараметрического методов [2, 3, 6]. Выполнялось традиционное вычисление показателей описательной статистики. В учет брали число наблюдений (N), среднее арифметическое (М), среднюю ошибку средней арифметической (m), минимальное и максимальное значения изучаемого признака. Для оценки достоверности различий качественных признаков использовался критерий χ². Различия между выборками принимались как достоверные при p

© 2007-2021 Журнал «Здравоохранение Чувашии»

Источник