- § 17. Социальные отношения в средневековых цивилизациях Азии

- 1. Составьте облако слов из новых понятий, которые встретились вам в тексте параграфа. Постарайтесь использовать эти понятия при ответе на следующие вопросы.

- 2. Сравните системы землевладения в средневековых Китае и Японии. В чем состояло основное их различие? Что в развитии Японии отличалось от обычной восточной модели?

- 3. В чем заключалось сходство общественных отношений в средневековых Японии и Западной Европе?

- 4. Приведите примеры, подтверждающие, что ислам регулировал социальные отношения в Арабском халифате.

- 5. Какие изменения произошли в социальной структуре Индии в период Средневековья по сравнению с периодом древней истории? Насколько серьезно эти изменения затронули общественный строй Индии?

- 6. Подготовьте иллюстрированный электронный каталог, посвященный культурным достижениям средневековых цивилизаций Азии.

- 2. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии на различных этапах феодализма?

- Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени план-конспект урока по истории (7 класс)

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

§ 17. Социальные отношения в средневековых цивилизациях Азии

1. Составьте облако слов из новых понятий, которые встретились вам в тексте параграфа. Постарайтесь использовать эти понятия при ответе на следующие вопросы.

Новые понятия: император, система «равных полей», аристократы, даймё , самурай, сёгун , халифат, тимар , халиф, касты, неприкасаемые, шудры , вайшьи , кшатрии , пагоды.

2. Сравните системы землевладения в средневековых Китае и Японии. В чем состояло основное их различие? Что в развитии Японии отличалось от обычной восточной модели?

Системы землевладения в средневековых странах:

Китае: существовала система «равных полей» — земля прикреплялась к крестьянину и делилась на две части: одна принадлежала ему, а на другой он трудился в пользу государства.

Япония: главными землевладельцами ( даймё ) в стране были аристократы, которые создавали профессиональные военные отряды — воинов-самураев.

Главное отличие: в Китае крупным землевладельцем было государство, а в Японии — аристократы.

Отличия Японии от обычной восточной модели: существование профессионального войска у каждого феодала (отряд самураев) и личное закрепощение крестьян.

3. В чем заключалось сходство общественных отношений в средневековых Японии и Западной Европе?

Сходство общественных отношений в средневековых Японии и Западной Европе:

— значительное влияние на общество оказывала религия;

— крестьяне жили общинами;

— существовали замкнутые привилегированные социальные группы (Западная Европа — рыцари, Япония — самураи);

— создание объединений торговцев и ремесленников (Япония — корпорации, Западная Европа — гильдии и цеха).

4. Приведите примеры, подтверждающие, что ислам регулировал социальные отношения в Арабском халифате.

Ислам в Арабском халифате регулировал социальные отношения:

— запрет убивать рабов;

— деление на богатых и бедных — закреплялось в Коране (священной книге мусульман);

— повышение налогов для представителей других религий.

5. Какие изменения произошли в социальной структуре Индии в период Средневековья по сравнению с периодом древней истории? Насколько серьезно эти изменения затронули общественный строй Индии?

Изменения в социальной структуре Индии в период Средневековья по сравнению с периодом древней истории:

— оказывала влияние на общество новая религия — индуизм;

— касты превратились в более разветвленную сложную систему;

— появились новые самостоятельные касты, которые состояли из отдельных профессий и племен.

Изменения не затронули общественный строй Индии. Общество по-прежнему делилось на касты, которые регламентировали жизнь человека. Переход из одной касты в другую запрещался.

6. Подготовьте иллюстрированный электронный каталог, посвященный культурным достижениям средневековых цивилизаций Азии.

Каталог: «Культурные достижения средневековых цивилизаций Азии»:

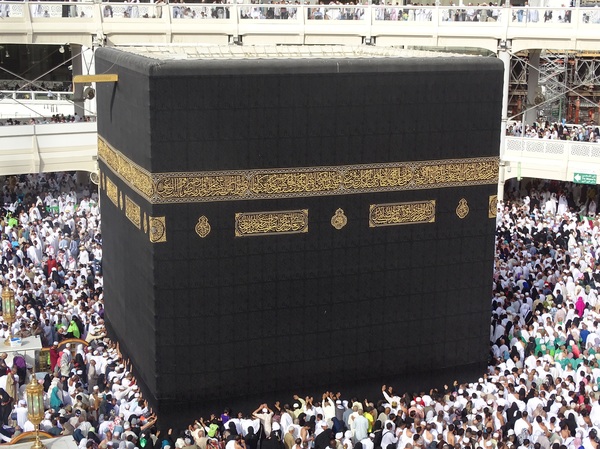

Исламская цивилизация

— Дом мудрости в Багдаде — первая академия в мире (библиотека, обсерватория).

— Математика: Аль- Хорезми сделал алгебру самостоятельной частью математики.

— Астрономия: Абу Рейхан Аль- Бируни рассчитал радиус Земли.

— Литература: сборник сказок «Тысяча и одна ночь», творчество поэта Омара Хайяма.

— Архитектура:

храм Кааба в Мекке:

мечеть в городе Самарра:

минарет Кутб — Минар в Дели;

мавзолей Гур-Эмир в Самарканде:

— Изобразительное искусство: арабески, миниатюра.

Индийская цивилизация

— Математика: введены понятия синус и косинус, десятичная система счета.

— Астрономия: вычислены размеры Земли и Луны, а также приблизительное значение числа π.

— Литература: поэмы и драмы Калидасы .

— Архитектура: буддийские храмы в Аджанте , Эллоре и Каджурахо:

Изобразительное искусство: бронзовое литье, рельеф «Нисхождение Ганги » в Махабалипураме .

Китайская цивилизация

— Литература: VIII век — «золотой век» китайской поэзии (Ван Вэй , Ли Бо, Ду Фу).

— Архитектура: многоэтажные каменные пагоды в городах Кайфэн и Чанъань .

— Изобразительное искусство: фрески в «Пещере тысячи будд » около города Дуньхуан , живопись по шелку и бумаге.

— Театр пантомимы.

Японская цивилизация

Архитектура: буддийские храмы Хорю- дзи , Тосёдай — дзи , Кинкаку — дзи , Рёан- дзи и синтоистский храм Исэ — Дзингу .

Изобразительное искусство: живопись ямато-э и стиль суми-э (монохромная акварель).

Источник

2. Как складывались поземельные отношения в Индии, Китае, Японии на различных этапах феодализма?

-Раджпутский период (VII-XII вв.) характеризуется ростом феодальных владений. Наиболее богатыми среди феодалов наряду с правителями были индусские храмы и монастыри. Если первоначально им жаловались только необрабатываемые земли и при непременном согласии владевшей ими общины, то с VIII в. все чаще передаются не только земли, но и деревни, жители которых обязаны были нести натуральную повинность в пользу получателя.

-Эпоха мусульманского завоевания Индии. Делийский султанат(XIII – нач. XVI вв.) . Войска султанов совершали завоевательные походы в Центральную и Южную Индию, а покоренные правители вынуждены были признавать себя вассалами Дели и платить султану ежегодную дань. Значительно возрастает государственный земельный фонд за счет владений покоренных индийских феодальных родов. Основная его часть раздавалась в условное служебное пожалование – икта (небольшие участки) и мукта (крупные «кормления»). Иктадары и муктадары собирали с пожалованных деревень налоги в пользу казны, часть которых шла на содержание семьи держателя, поставлявшего в государственную армию воина. Частными земельными собственниками, распоряжавшимися имением без государственного вмешательства, были мечети, владельцы имущества для благотворительных целей, хранители гробниц шейхов, поэты, чиновники и купцы.

-Индия в эпоху Могольскойи имеприи (XVI-XVIIIвв.)1 Заключительным этапом средневековой истории Индии стало возвышение на ее севере в начале XVI в. новой мощной мусульманской Могольской империи, которая в XVII в. сумела подчинить себе значительную часть Южной Индии. В могольскую эпоху Индия вступает в стадию развитых феодальных отношений, расцвет которых шел параллельно усилению центральной власти государства. Повысилось значение главного финансового ведомства империи (дивана), обязанного следить за использованием всех пригодных земель. Долей государства была объявлена треть урожая. В центральных областях страны при Акбаре крестьяне были переведены на денежный налог, что заставляло их заранее включаться в рыночные отношения. В государственный земельный фонд (халиса) поступали все завоеванные территории. Из него раздавались джагиры – условные военные пожалования, продолжавшие считаться государственной собственностью. Джагирдары обычно владели несколькими десятками тысяч гектар земли и обязаны были содержать на эти доходы воинские отряды – костяк имперской армии. Также в государстве существовала частная земельная собственность феодаловзаминдаров из числа покоренных князей, плативших дань, и небольшие частные владения суфийских шейхов и мусульманских богословов, передававшиеся по наследству, и свободные от налогов – суюргал или мульк. Китай

-Эпоха раздробленности (III-VI вв.). С падением империи Хань на рубеже II-IIIвв. в Китае происходит смена эпох: заканчивается древний период истории страны и начинается Средневековье. Была введена надельная система землепользования (чжань тянь), которая сказалась на типе организации общества и способе управления им. Ее существо состояло в закреплении за каждым работником, отнесенным к сословию личносвободных простолюдинов, прав на получение участка земли определенных размеров и установлении фиксированных налогов с него. Надельной системе противостоял процесс роста частных земельных участков так называемых «сильных домов» («да цзя»), который сопровождался разорением и закабалением крестьянства.

-Имперский период (конеч VI-XIII вв) В этот период в Китае возродился имперский порядок, произошло политическое объединение страны, изменился характер верховной власти, усилилась централизация управления, возросла роль чиновнобюрократического аппарата. Надельная система, достигшая апогея в VI-VIII вв., к концу Х в. исчезла. Система землепользования уже включала в себя государственный земельный фонд с императорскими поместьями, крупное и среднее частное землевладение, мелкокрестьянскую земельную собственность и поместья держателей государственных земель.

-Китай в эпоху монгольского владычества. Империя Юань (1271-1367 гг.) Монгольское завоевание Китая растянулось почти на 70 лет. Монгольские властители, заинтересованные в получении доходов с покоренных земель, со второй половины XII в. все больше стали перенимать традиционные китайские методы эксплуатации населения. Была определена система поземельных отношений, в рамках которой выделялись частные земли, казенные земли, земли общественного пользования и удельные наделы. Устойчивой тенденцией в сельском хозяйстве с начала XIV в. становится увеличение частных земельных владений и расширение арендных отношений. Широко, как никогда прежде, распространялось храмовое землевладение, пополняемое как за счет государственных дарений, так и за счет покупок и прямого захвата полей. Такие угодья считались вечным владением и обрабатывались братией и арендаторами.

-Минский Китай(1368-1644). Минский Китай родился и погиб в горниле великих крестьянских войн, события которых невидимым образом режиссировались тайными религиозными обществами типа «Белого лотоса». Первый император династии Мин Чжу Юаньчжан (1328-1398) начал проводить дальновидную аграрную и финансовую политику. Он увеличил долю крестьянских дворов в земельном клине, усилил контроль за распределением казенных земель, стимулировал опекаемые казной военные поселения, переселял крестьян на пустующие земли, ввел фиксированное налогообложение, предоставлял льготы малоимущим дворам.

-Эпоха царей Ямато. Рождение государства (IIIсер.VII). Социально-экономический строй III-VII вв. вступает в стадию разложения патриархальных отношений. Общинные пахотные земли, находившиеся в распоряжении сельских дворов, начинают постепенно подпадать под контроль сильных кланов, противоборствующих друг с другом за исходные ресурсы; землю и людей.

-Эпоха Фудзивара (645-1192 гг.). переход от частного присвоения исходных ресурсов страны, земли и людей, к государственной. Страна была поделена на провинции и уезды во главе с губернаторами и уездными начальниками. С 690 г. каждые шесть лет стали проводиться переписи населения и переделы земли.

-В эпоху первого сёгуната Минамото (1192-1335 гг.) ведущей формой землевладения становится мелкое самурайское, хотя продолжали существовать крупные феодальные владения влиятельных домов, императора и всесильных вассалов Минамото.

-В годы второго сёгунат Асикага (1335-1573 гг.) происходит переход от мелкого и среднего феодального землевладения к крупному.

-Последний, третий, самый продолжительный по времени (1603-1807 гг.) сёгунат Токугава. Аграрная реформа Токугава еще раз закрепила крестьян за их землями. При нем были строго разграничены сословия: самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы.

Источник

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

план-конспект урока по истории (7 класс)

На уроке приводится сравнительная характеристика традиционных восточных обществ Китая, Индии и Японии по следующим пунктам: способы землевладения, деревенская община, сословия, религия.

Цели: — определить тенденции развития восточных государств; закрепить

основные характеристики традиционных обществ Востока; выделить

особенные черты восточных стран.

Ссылки по видео урокам:

1.Организационный момент

2.Проверка д/з

3. Изучение нового материала на основе имеющихся знаний

Мотивация учебной деятельности

Сегодня мы познакомимся и научимся выделять отличительные черты каждой страны.

Это три разных государства, каждое со своей неповторимой историей, культурой, религией, традициями. Но все эти государства объединены общими чертами, характерными для Востока. Структура их хозяйственной жизни называется традиционной.

Ход урока:

В течение долгого времени вы изучали историю стран Запада, узнавали, как развивалось общество. Теперь вам предстоит познакомиться с особенностями развития восточных государств в XVI–XVII веках.

Во время урока вы узнаете, что повлияло на мировоззрение жителей Индии, Китая и Японии, как складывались хозяйственные и социальные отношения в этих государствах.

Начнем рассмотрение стран Востока со способов землевладения, характерных для этих государств.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| 7_gosudarstva_vostoka_.docx | 262.14 КБ |

Предварительный просмотр:

7 Класс: Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.

На уроке приводится сравнительная характеристика традиционных восточных обществ Китая, Индии и Японии по следующим пунктам: способы землевладения, деревенская община, сословия, религия.

Цели: — определить тенденции развития восточных государств; закрепить

основные характеристики традиционных обществ Востока; выделить

особенные черты восточных стран.

Ссылки по видео урокам:

3. Изучение нового материала на основе имеющихся знаний

Мотивация учебной деятельности

Сегодня мы познакомимся и научимся выделять отличительные черты каждой страны.

Это три разных государства, каждое со своей неповторимой историей, культурой, религией, традициями. Но все эти государства объединены общими чертами, характерными для Востока. Структура их хозяйственной жизни называется традиционной.

В течение долгого времени вы изучали историю стран Запада, узнавали, как развивалось общество. Теперь вам предстоит познакомиться с особенностями развития восточных государств в XVI–XVII веках.

Во время урока вы узнаете, что повлияло на мировоззрение жителей Индии, Китая и Японии, как складывались хозяйственные и социальные отношения в этих государствах.

Начнем рассмотрение стран Востока со способов землевладения , характерных для этих государств.

В восточных странах главным собственником всех земель было государство. В Индии все завоеванные территории становились частью земельного фонда, из которого и раздавались наделы, они получили название джаги́ры . Однако участки оставались в собственности государства.

Их держатель – джагирда́р – был временным и не имел права передачи земли по наследству. Как правило, джагирдары владели несколькими десятками тысяч гектаров, часть доходов с которых шла на содержание воинских отрядов. Джагирдар не пользовался одним наделом на протяжении всей жизни.

В Китае земли делились на государственные и «народные» (частные).

В Японии вся земля была в собственности государства. И крестьяне, и феодалы получали наделы во временное пользование. Размер участка крестьянина зависел от количества людей в семье, а у феодала – от знатности.

В любой момент земля могла быть конфискована. Такая система способствовала укреплению центральной власти.

Основная часть населения восточных государств была занята в сельском хозяйстве, где оставалась достаточно прочной деревенская община. Узнаем, каковы были особенности ее организации в Китае, Индии и Японии.

В Китае деревенскую общину составляли 100 дворов, разделенные на группы по 10 дворов. Во главе всей общины стоял староста , а группы дворов возглавляли деся́тские , которых выбирали среди тех, кто достиг 50 лет и отличался безупречным поведением.

Задачей десятских был контроль за сбором налогов. Чиновникам было запрещено появляться в общинах с этой целью под страхом смертной казни. Также десятские следили за поведением жителей общины и сообщали обо всех нарушениях правителю.

В Японии деревенская община значительно окрепла к XV веку, она обладала достаточно большой долей самоуправления. Главной задачей для себя жители общины ставили уменьшение налогов и отмену трудовых повинностей. Община взяла на себя обязательства по контролю уплаты налогов ее жителями, взамен получила право управлять внутренними делами и самостоятельно распоряжаться избыточными продуктами.

Одной из главных особенностей традиционных обществ стран Востока было четкое разделение на сословия. Каждый вел жизнь так, как предписывали ему правила и сословная принадлежность.

В Инди и общество делилось на 4 ва́рны : бра́хманы, кша́трии, ва́йшьи, шу́дры. Каждая варна включала в себя множество каст, всего их более двух тысяч, многие их которых сохранились до сих пор. Рассмотрим подробнее варны индийского традиционного общества.

Брахманы – это высшая варна, ее можно сравнить с европейским духовенством.

Брахманы выполняли обязанности писарей, священнослужителей, учителей, судей и чиновников.

Вторую ступень занимали кшатрии . Это было воинское сословие. С детства их воспитывали сильными и мужественными, готовыми встать на защиту государства. Главной целью кшатриев был контроль за соблюдением порядка и закона. Только они были наделены правом убивать тех, чье поведение не соответствовало правилам варны. Среди кшатриев, как правило, выбирали правителей.

Вайшьи – это третья ступень социальной лестницы индийского общества, включающая в себя торговцев, ростовщиков и ремесленников.

На четвертой ступени находятся шудры . Это земледельцы и слуги. Их основное занятие – это обработка земли и скотоводство, а также прислуживание трем высшим варнам. В современной Индии это самая многочисленная группа населения.

Вне социальной лестницы в Индии находились « неприкасаемые ».

В Китае общество делилось на привилегированные и

К первым относились родственники императорской семьи и знать, имевшая титул. Отличительной чертой китайского общества было существование такого сословия как шэньши́ , это были люди, которые сдали экзамен на право занимать государственные должности. Они были учеными и пользовались всеобщим уважением. Важным является то, что правом сдать экзамен на звание шэньши обладали и представители непривилегированных сословий, к которым относились землевладельцы, крестьяне, торговцы и ремесленники. Самым низшим сословием в Китае были люди, которые не платили налоги – рабы, артисты, монахи, слуги, палачи.

В Японии сословная структура складывалась в схему СИ-НО-КО-СЁ .

Или воинов , крестьян, ремесленников и торговцев. Над всеми сословиями находился император, которого обожествляли, и родовая знать.

Высшим сословием были самура́и . Это представители японского дворянства, основной задачей которых являлось несение воинской службы. Во время войн между феодалами формировались отряды из самураев, от умений которых и зависел исход войны. У самураев был свой кодекс, согласно которому они жили – « Бусидо́ », или путь воина. Он предусматривал верность господину, скромность, вежливость, способность принести себя в жертву.

В случае смерти своего господина, самурай совершал « сепу́кку », ритуальное вспарывание живота.

Чтобы лучше понять события последующих лет, необходимо знать о мировоззрении жителей Востока. Сформировалось оно под влиянием трех религий – конфуциа́нства, будди́зма и синтои́зма. Рассмотрим их основные положения.

Конфуцианство сформировалось в Китае, и было обязательным учением для всех его жителей. Оно оказало существенное влияние на поведение и формирование мировоззрения китайцев.

Конфуций учил: « Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство ».

Широкое распространение в Индии, Китае и Японии получил буддизм . Эта религия также определяла основные жизненные принципы, характерные для восточного человека.

В Японии национальной религией стал синтоизм . Это древняя религия, но японские правители вернулись к ней в XVIII веке, когда появилась необходимость упрочения власти императора. Согласно учению, существует богиня солнца Аматэра́су .

Император является ее прямым потомком и представителем.

Источник