Защита наземной боевой техники. Брони много не бывает?

Всё вышеперечисленное делает броню неотъемлемым элементом наземной техники. Вопрос лишь в том, каков должен быть оптимальный уровень бронирования: соотношение массы брони к массе остальных элементов техники и её распределение на корпусе.

Бронезащита

За время своего существования броневая защита непрерывно эволюционировала: литая броня, катаная броня, гетерогенная стальная броня из сваренных листов разной твёрдости.

Параллельно развивались (зачастую опережающими темпами) средства поражения. Серьёзным вызовом для создателей бронезащиты стало появление кумулятивных боевых частей. Отличительной особенность кумулятивных боевых частей является то, что они могут быть установлены в достаточно компактных и недорогих образцах вооружения, которые могут размещаться на всех типах носителей, начиная с обычного пехотинца.

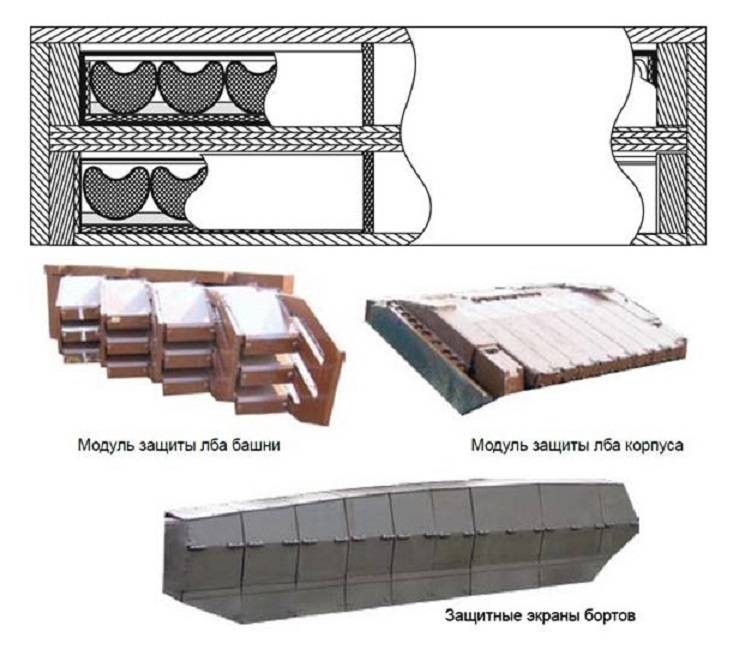

Определённым прорывом можно считать появление композитной брони, включающей, помимо броневых сталей, наполнители из различных неметаллических материалов: армированных тканей, стеклотекстолита, фарфора, бронекерамики.

Динамическая защита

Другим прорывом можно считать появление динамической защиты (ДЗ), принцип которой основан на разрушении атакующего боеприпаса или кумулятивной струи за счёт подрыва небольшого заряда взрывчатки, инициация которого осуществляется воздействием самого атакующего боеприпаса. Динамическая защита получила большое распространение на отечественных боевых машинах.

Появление ДЗ вынудило разработчиков противотанкового вооружения увеличивать диаметр кумулятивной воронки, оснащать изделия одним или двумя лидирующими кумулятивными предзарядами, предназначенными для разрушения блоков динамической защиты.

Если первые образцы динамической защиты могли противостоять только кумулятивным зарядам, то новейшие образцы, такие, как динамическая защита «Реликт», установленная на основных боевых танках (ОБТ) серии Т-90, или динамическая защита «Малахит», установленная на бронемашинах платформы «Армата», способны защищать бронетехнику от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов (БОПС), тандемных кумулятивных зарядов, а ДЗ «Малахит» может противостоять и боеприпасам типа «ударное ядро».

Информации про ДЗ «Малахит» немного. Выдвигаются версии, что в основе её конструкции могут лежать как относительно консервативные, так и передовые технические решения. В первом случае конструкция ДЗ «Малахит» основана на усовершенствованных решениях, реализованных в ДЗ «Реликт»: последовательном отстреле в сторону атакующего боеприпаса бронекрышки модуля ДЗ и демпферной пластины. Это позволяет разбить кумулятивную струю, согнуть или сломать БОПС.

Во втором варианте ДЗ «Малахит» может быть реализована как часть комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», также установленного на машинах семейства «Армата». В этом случае ДЗ становится «интеллектуальной бронёй»: срабатывание блока ДЗ осуществляется заблаговременно, ещё до попадания атакующего боеприпаса, по данным радиолокационной станции (РЛС) комплекса «Афганит».

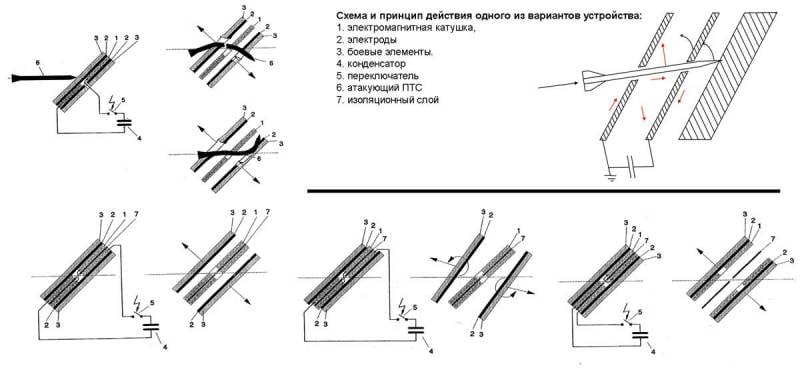

Также возможен вариант реализации ДЗ «Малахит» по типу электродинамической защиты, патент на которую имеется у «НИИ Стали». В этом случае обнаружение подлетающего снаряда или ракеты осуществляется встроенными катушками индуктивности по изменению напряженности магнитного поля от металла, содержащегося в конструкции атакующего боеприпаса. Преимуществом такого решения является независимость работы ДЗ от РЛС КАЗ «Афганит», который может быть повреждён огнём противника, а также возможность разрушения атакующих боеприпасов на расстоянии порядка 200-400 мм от корпуса, ещё до их попадания в защищаемый объект.

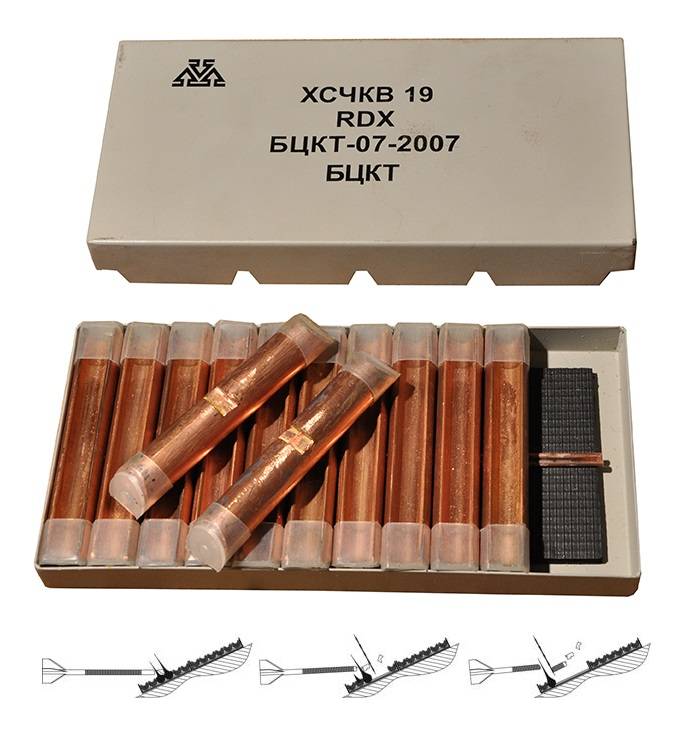

Отдельно можно упомянуть такой тип динамической защиты, как украинская ДЗ «Нож» или её усовершенствованная версия ДЗ «Дуплет». В основе ДЗ «Нож» лежат удлинённые кумулятивные заряды, расположенные на корпусе рядами, перпендикулярно направлению подлёта атакующего боеприпаса. Кумулятивные элементы ДЗ «Нож» соединены между собой дополнительными зарядами таким образом, что срабатывание одного из удлинённых кумулятивных зарядов в блоке вследствие попадания атакующего боеприпаса вызывает детонацию остальных удлинённых кумулятивных зарядов в блоке. Удлиненные заряды срабатывают последовательно, разрушая и отклоняя атакующий боеприпас.

В ДЗ «Дуплет» модули динамической защиты расположены в несколько слоёв, что позволяет значительно повысить вероятность уничтожения атакующего боеприпаса.

Как и многое другое, история динамической защиты, основанной на принципе удлиненных кумулятивных зарядов, начинается ещё в СССР. Тем не менее, после развала страны российские и украинские разработчики выбрали разные пути развития. Какое решение окажется эффективнее, покажет время. Между тем не исключено, что наилучшим вариантом было бы использование комбинированных решений, в которых различные типы динамической защиты дополняли бы друг друга.

«Электрическая броня»

Для перспективных образцов бронетехники рассматривается создание так называемой электрической брони. Один из вариантов – это выброс защитной пластины в сторону атакующего боеприпаса, как это предположительно может быть реализовано в ДЗ «Малахит», только метание должно осуществляться не за счёт подрыва малогабаритного заряда взрывчатки, а за счёт электротермического воздействия на метаемую пластину за счёт испарения полиэтиленового блока мощным электрическим разрядом, или реализации разлёта защитных пластин с помощью электромагнитного взаимодействия.

Рассматривается также вариант непосредственного воздействия высоковольтного разряда, энергией порядка 10-20 кДж, на кумулятивную струю или сердечник БОПС, что должно привести к их разрушению.

Серьёзным преимуществом «электрической брони» является минимальное вторичное воздействие на носитель, за счёт чего такая защита может применяться на лёгкой бронетехнике, а также минимальное воздействие на сопутствующие объекты, например, сопровождающую бронетехнику пехоту. Основной проблемой реализации того или иного типа «электрической брони» является необходимость установки на бронетехнику мощного источника электроэнергии, что крайне затруднительно реализовать на машинах с традиционной силовой установкой, но вполне возможно на перспективных платформах с электродвижением.

Уровень бронезащиты

В последнее время периодически поднимается вопрос о допустимом уменьшении бронирования, в связи с возрастающими возможностями по маскировке бронемашин, а также внедрению высокоэффективных перспективных КАЗ. К примеру, для танка XM1202, разрабатываемого в рамках программы FCS, требовалось обеспечить полную защиту от 30-мм и 45-мм пушечного огня в секторе 60 градусов с передней части и круговую защиту от огня стрелкового оружия калибром до 14,5 мм, а также осколков 152/155-мм артиллерийских снарядов. Фактически по уровню бронирования это уже не танк, а скорее бронетранспортёр.

Уменьшение бронирования до уровня предполагаемого танка XM1202, разрабатываемого по программе FCS, недопустимо. В этой нише может существовать иная техника – лёгкие танки по типу отечественного 2С25 «Спрут-СД» или какая-либо машина на платформе «Курганец», с усиленным вооружением, но никак не основной танк.

Если танк держит лишь калибр до 14,5 мм, то, получается, в борт он может быть поражён как существующими боеприпасами калибра 23-35 мм, боеприпасами повышенного могущества калибра 45-57 мм, на которые сейчас активно переходит бронетехника, так и перспективными боеприпасами для стрелкового оружия, которые сейчас разрабатываются даже для перспективных снайперских винтовок. Сомнительно, что какой-либо КАЗ сможет перехватить очередь из полудюжины-дюжины снарядов калибром 30 мм.

В случае ведения боевых действия в городских условиях лёгкий танк тоже обречён. Допустим, КАЗ сможет перехватить 3-4 гранаты, выпущенные из РПГ, но отбить десяток выстрелов он не сможет, и новейший танк будет уничтожен оружием более чем полувековой давности. При этом нередки случаи, когда танки даже устаревшей модели получали по десятку попаданий из РПГ, и это не приводило к их уничтожению.

В случае снижения бронирования ОБТ разработчики противотанковых средств также смогут уменьшить свои боеприпасы, что приведёт к увеличению их носимого/возимого боекомплекта. По аналогии с зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь» и разработанными для него малогабаритными зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) «Гвоздь», размещаемыми по четыре единицы вместо одной штатной ракеты, не появятся ли ПТРК или РПГ с тремя-четырьмя одновременно выпускаемыми боеприпасами, способными перегрузить любой КАЗ? Собственно, о чём говорить, если ПТРК уменьшенных габаритов уже создан, ну или практически создан. Это комплекс управляемого вооружения «Булат», присутствующий в составе обновлённого модуля «Эпоха». Легко заметить разницу габаритов между ПТУР комплекса «Корнет» и ПТУР комплекса «Булат», позволяющую разместить как минимум удвоенный боекомплект таких ПТУР в составе модуля вооружения.

Помимо этого, тонкая броня не позволит разместить эффективную динамическую защиту, она просто проломит борт или крышу при срабатывании, а говорить об «электрической броне» всё-таки пока преждевременно.

Можно сделать вывод, что броня танкам и другой тяжёлой бронетехнике нужна. Но какой уровень бронирования можно считать достаточным?

Очевидно, что основным ограничителем здесь будут оставаться массогабаритные характеристики бронетехники: допустимые при транспортировке габариты и масса, позволяющая перевозить бронетехнику автомобильными тягачами, железнодорожным транспортом и авиацией, которые должны оставаться плюс-минус на уровне существующих машин. Соответственно, можно ожидать сохранения текущего уровня бронирования и вследствие этого защищённости перспективных бронемашин. С одной стороны, будут развиваться средства нападения, с другой стороны – совершенствоваться материалы, компоновочные схемы брони, внедряться перспективные решения.

Без появления прорывных решений, без учёта внедрения КАЗ баланс снаряд/броня предположительно будет оставаться примерно на текущем уровне. Какое-то время преимущество будут иметь средства нападения, какое-то время — средства защиты. Остаётся вопрос распределения брони, которую мы можем разместить по корпусу бронетехники.

Источник

Способы борьбы с танками, оснащенными динамической защитой

В условиях новой политики, состоящей как в уменьшении ассигнований Министерству обороны, так и в сокращении численности личного состава, обеспечение высокой эффективности является одной из актуальных проблем дальнейшего развития военной техники и вооружения. По этой причине реформы в Российской Армии должны быть тесно связаны с созданием высокоэффективного вооружения. Поскольку борьба с танками является одной из основных задач почти всех родов войск, то необходимо дальнейшее совершенствование противотанковых средств (ПТС). Использование на танках новых конструкций защиты требует принятия боеприпасниками адекватных мер по созданию высокоэффективного противотанкового вооружения.

В последние годы в зарубежных армиях уделяется большое внимание повышению боевой живучести образцов бронетанковой техники. Современные и перспективные танки оснащаются динамической защитой (ДЗ), которая эффективна как против кумулятивных, так и бронебойных подкалиберных снарядов (БПС). Наряду с установкой ДЗ на танках, ДЗ устанавливается на БМП, БТР, САУ (закрывают боезапас), на различных инженерных оборонительных сооружениях.

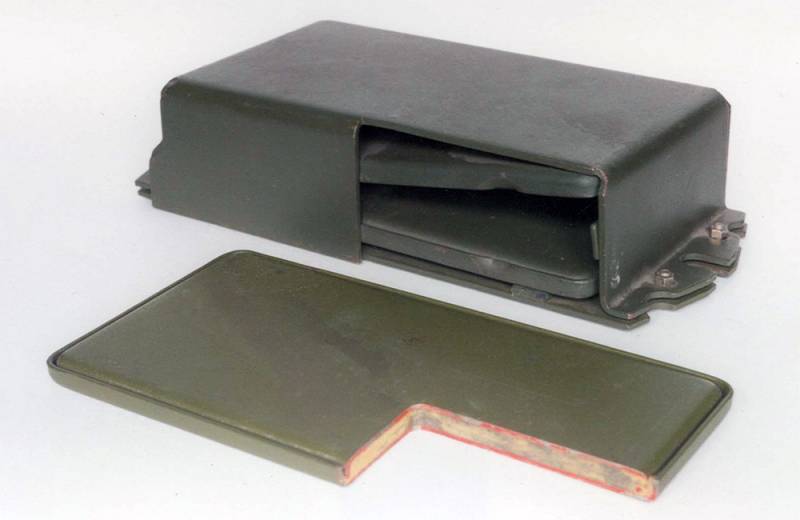

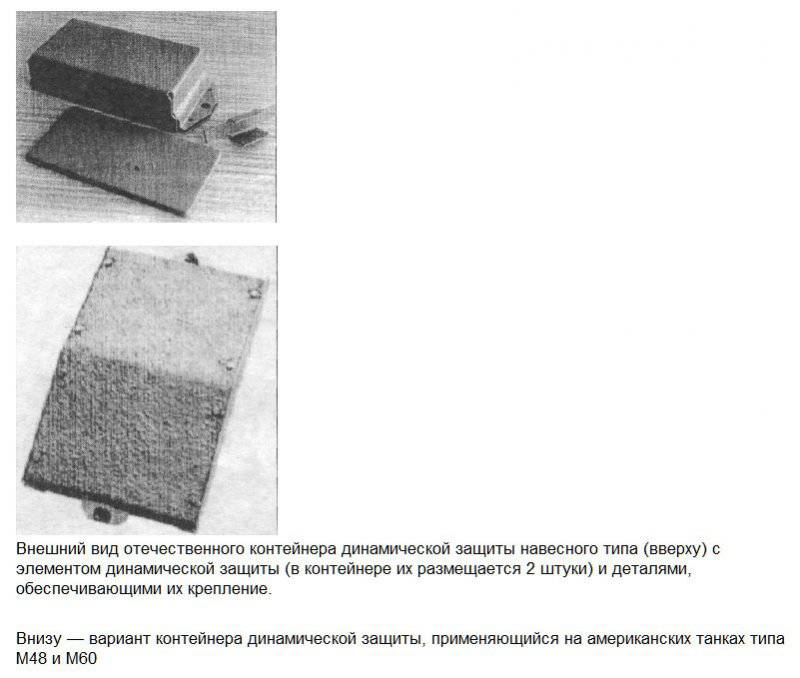

Динамическая защита представляет собой блок разнесенных преград из металлических и неметаллических материалов, в том числе из листовых зарядов пластичного взрывчатого вещества (ПВВ), которая в результате использования энергии ВВ обеспечивает повышение уровня стойкости защиты при действии бронебойных подкалиберных снарядов и кумулятивных средств поражения. Повышение уровня стойкости защиты обеспечивается за счет динамического воздействия преград (метаемых взрывом листовых зарядов ПВВ) на проникающий ударник. В ливанских событиях с помощью ДЗ была значительно повышена общая стойкость бронезащиты старых танков («Центурион», «Шеридан», М-48А3, М-60) от кумулятивных гранат отечественных РПГ, широко используемых в этом конфликте. Следует отметить, что современные конструкции динамической защиты создавались в условиях «привязки» к существующим танкам. Такая привязка не позволила достичь высоких значений параметров эффективности как ДЗ, так и всей защиты в целом. Однако, высокая эффективность броневой защиты может быть достигнута при создании танка нового поколения.

Использование передовых технологий, мощных методов моделирования для обоснования оптимальных конструкций бронеобъектов позволяет создавать танки с высоким уровнем комплексной защиты, в которой ДЗ стала играть определяющую роль. Сегодня создатели танков, имея возможность (благодаря использованию пластичного взрывчатого вещества) широкого манёвра массой, габаритами при компоновке комплексной защиты, обладают определёнными преимуществами перед боеприпасниками, которые «повязаны» ограничениями по калибрам и массе боеприпасов.

Напомним, что ДЗ — защитное устройство (в состав которого входит заряд ПВВ), воздействующее на попавший в танк БПС или кумулятивную струю (КС) с целью резкого снижения их бронепробивного действия. Высокая эффективность динамической защиты в снижении бронепробивной способности боеприпаса достигается за счёт бокового воздействия метаемых взрывом металлических пластин на кумулятивную струю и бронебойные подкалиберные снаряды.

Активные исследования и разработки позволили создать конструкции ДЗ, обладающие различной эффективностью. Так, если вначале была создана навесная динамическая защита для борьбы с кумулятивными боеприпасами, то вскоре появилась встроенная динамическая защита, предназначенная для борьбы как с кумулятивными боеприпасами, так и с бронебойными подкалиберными снарядами. В нашей стране встроенная ДЗ отработана в начале 60-х годов. Однако установка ДЗ на отечественных танках в ее не лучшем варианте была осуществлена в 1985 году. Такое запоздалое появление ДЗ отрицательно отразилось на своевременном создании отечественных противотанковых боеприпасов, способных преодолевать ДЗ. Вместе с тем, чтобы сразу осуществить отработку динамической защиты, способной бороться с БПС и тандемными кумулятивными боеприпасами, наши разработчики создали навесную ДЗ, способную бороться только со старыми кумулятивными боеприпасами.

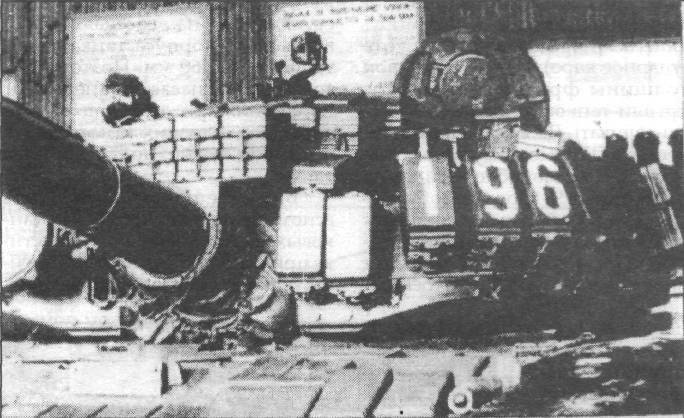

Вместе с тем, имеются отрицательные примеры того, как осуществляется оснащение динамической защитой навесного типа танков в войсковых условиях. Так на фото представлен вариант «самодеятельного» размещения контейнеров ДЗ на башне Т-72. Третий ряд контейнеров не увеличивает общую эффективность динамической защиты, а увеличивает площадь, с которой взрывом будут снесены соседние контейнеры ДЗ. Танк окажется «голым» для последующего воздействия. Кроме того, при трехслойном расположении контейнеров ДЗ возрастают динамические нагрузки на внутреннее оборудование и экипаж и увеличивается эффективность их поражения без пробития брони танка.

Динамической защитой встроенного типа оснащены отечественные танки Т-72Б, Т-80УД и зарубежные М1А2 (США), «Леопард-2» (Германия), «Леклерк» (Франция), танк «90» (Япония), а также разработан вариант установки её на верхней лобовой детали корпуса танка Т-80 (Китай). Известно, что эффективность динамической защиты определяется длиной ее элементов. На зарубежных танках длина блоков ДЗ составляет 500 мм, что позволяет эффективно воздействовать не только на моноблочные боеприпасы (с одним кумулятивным зарядом), но и на тандемные БЧ. На наших же танках длина блоков в угоду унификации составляет 250 мм, что обусловило малую ее эффективность. Из сравнения размеров блоков ДЗ, например, на верхней лобовой детали корпуса американского танка с ДЗ на отечественном танке видно, что на зарубежном танке размещено 2 ряда, а на отечественном — 4 ряда контейнеров ДЗ. Уже одно это сравнение свидетельствует о большей длине блоков ДЗ на зарубежных танках.

В настоящее время имеются варианты разработок тандемной ДЗ с двумя разнесёнными слоями пластичного взрывчатого вещества (первый слой ПВВ нейтрализует действие первого заряда тандемной БЧ, второй — уменьшает глубину проникания кумулятивной струи основного заряда на 50. 70%), а также создается компьютеризированная ДЗ, которая будет более сложной и эффективной, чем существующие конструкции и сможет нейтрализовать бронепробивное действие, как бронебойных подкалиберных снарядов, так и кумулятивных боеприпасов калибра 120 мм и более. Эта «разумная» конструкция является компьютеризированным вариантом ДЗ, обнаруживающим, отклоняющим или разрушающим БПС и КС с использованием небольших блоков ДЗ. В этой конструкции используются датчики, соединённые с компьютером, управляющим всей системой. Когда атакующий боеприпас пройдёт систему датчиков, компьютер определит параметры снаряда и число блоков ДЗ, которые должны нейтрализовать боеприпас. Такая схема позволяет более экономично расходовать ПВВ ДЗ и менее существенно воздействовать на внешние и внутренние агрегаты бронеобъектов. Предполагается, что данная система может быть установлена на перспективных модификациях танка Ml и БМП «Бредли». Рассмотренная система безопаснее существующей ДЗ, поскольку инициируется только по сигналу компьютера. Вместе с тем, перспективные ПТС должны использовать насыщенность электроникой компьютеризированной ДЗ путём создания ложных помех и осуществлять дистанционный подрыв её блоков.

Оснащение танков динамической защитой активизировало работы в развитых странах по совершенствованию противотанковых средств. К настоящему времени созданы боеприпасы способные «преодолевать» ДЗ, но, в целом, многие вопросы проблемы поражения бронецелей с ДЗ остаются неразрешенными. Существует многообразие созданных и разрабатываемых конструкций ПТС, предназначенных для борьбы с бронецелями, оснащёнными ДЗ. В условиях ограниченных материальных возможностей и повышения эффективности ПТС необходим комплексный научно обоснованный подход в выборе направлений развития этого вида вооружения. Вместе с тем, результаты исследований свидетельствуют о том, что наряду со способом преодоления динамической защиты с инициированием ПВВ существует возможность преодоления её элементов без инициирования ПВВ. Поскольку крыша, днище и борта танков имеют незначительные толщины, то создание противотанковых средств, действующих по этим фрагментам (даже при наличии ДЗ), позволит значительно повысить эффективность противотанкового вооружения. Новые тактические приёмы ведения стрельбы даже «старыми» боеприпасами могут дать положительный результат. И, наконец, нетрадиционные способы поражения целей открывают новые эффективные направления борьбы с танками. Нельзя не отметить необходимость осуществления курса на продление жизненного цикла некоторых ПТС за счёт модернизации. Одним из предложений в этом направлении может являться замена кумулятивных предзарядов (ПЗ) тандемных боевых частей (БЧ) ПТУР сплющивающимися предзарядами фугасно-направленного действия.

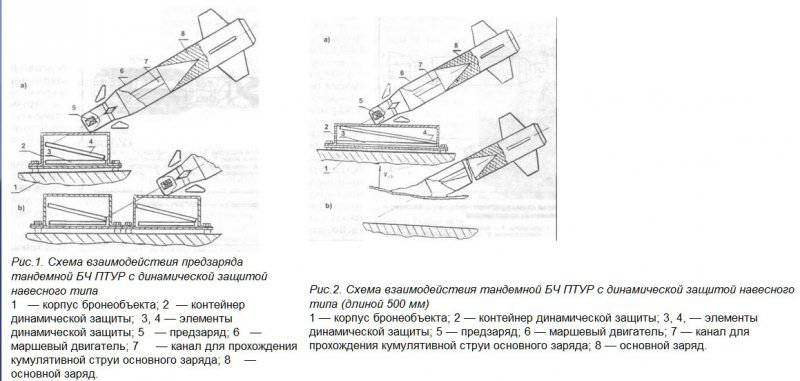

С появлением динамической защиты разработчики противотанковых боеприпасов предложили новые компоновочные схемы ракет, в том числе с тандемной боевой частью. По замыслу создателей тандемных БЧ, первый по ходу движения ракеты кумулятивный заряд или предзаряд (ПЗ) обеспечивает инициирование взрывчатого вещества в динамической защите, а второй — основной заряд (ОЗ) срабатывает через период времени, достаточный для ухода фрагментов динамической защиты с траектории кумулятивной струи, т. е. воздействует на «голый» корпус бронецели.

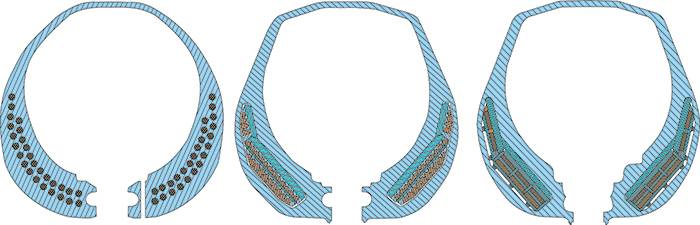

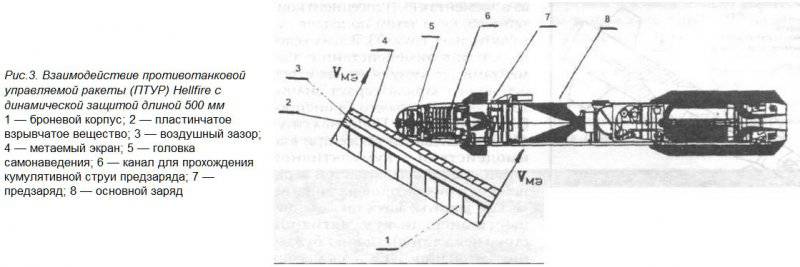

Первая реакция боеприпасников на появление динамической защиты заключалась в модернизации штатных средств, т. е. осуществлялась доработка моноблочных БЧ ПТУР до уровня тандемных. Так, ПТУР TOW-2 с помощью предзаряда, размещённого в головном штоке, была доведена до уровня TOW-2А с тандемнои БЧ. При модернизации отечественных и зарубежных конструкций ПТУР использовалась компоновочная схема (рис.1), при которой предзаряд (5), установленный в головном отсеке, размещался перед маршевым двигателем (6) с каналом (7) для прохождения кумулятивной струи основного заряда (8). При такой конструкции маршевый двигатель защищает основной заряд от взрывного воздействия предзаряда. Но данная компоновочная схема обладает двумя существенными недостатками. Первый из них заключается в том, что из-за дефицита свободных объемов при размещении в головном отсеке предзаряда он получается небольшим с малым количеством ВВ. Поэтому кумулятивная струя такого предзаряда обладает малой бронепробиваемостью и малой инициирующей способностью, т. е. только головные участки этой струи обеспечивают инициирование ПВВ в элементах динамической защиты. Положение предзаряда относительно контейнера ДЗ, при котором осуществляется нормальное функционирование, представлено на рис.1а. При попадании предзаряда в крайнюю зону (рис.1b) ближнего контейнера головные участки кумулятивной струи ПЗ «расходуются» на пробитие верхней и боковой стенок, а также боковой стенки дальнего контейнера. Оставшаяся часть кумулятивной струи не обладает достаточной инициирующей способностью для возбуждения взрыва в элементах (3,4) соседнего контейнера, куда затем попадает кумулятивная струя ОЗ. В этих условиях при взаимодействии с элементами ДЗ кумулятивная струя основного заряда теряет значительную часть своего бронепробивного действия. Подобная ситуация наблюдается также при взаимодействии кумулятивной струи предзаряда с толстой верхней стенкой контейнера динамической защиты. Здесь также оставшейся энергии кумулятивной струи недостаточно для возбуждения детонации ПВВ в элементах ДЗ. Следует заметить, что на рис.1 представлены варианты взаимодействия тандемной БЧ ПТУР с контейнером ДЗ, имеющим длину 250 мм, который устанавливается на отечественных танках. Ко второму недостатку упомянутой компоновочной схемы ПТУР можно отнести следующее. При попадании ПТУР (рис. 2а) в левую крайнюю зону контейнера ДЗ (длиной 500 мм) двигательная установка (6) и основной заряд (8) находятся в опасной зоне, в которой продуктами взрыва метается верхняя часть контейнера (2), называемая метаемым экраном. Удар метаемого экрана (рис.2b), по ПТУР, приводит к деформации корпуса двигательной установки (6), в результате чего происходит смятие канала (7) и разрушение основного заряда, что является причиной значительного снижения бронепробивного действия основного заряда. Еще больше подвержены разрушению основного заряда конструкции ПТУР типа Hellfire (рис.3), у которых сразу за предзарядом размещён основной заряд. В этом случае удар метаемого экрана (4) вообще приводит к разрушению ОЗ.

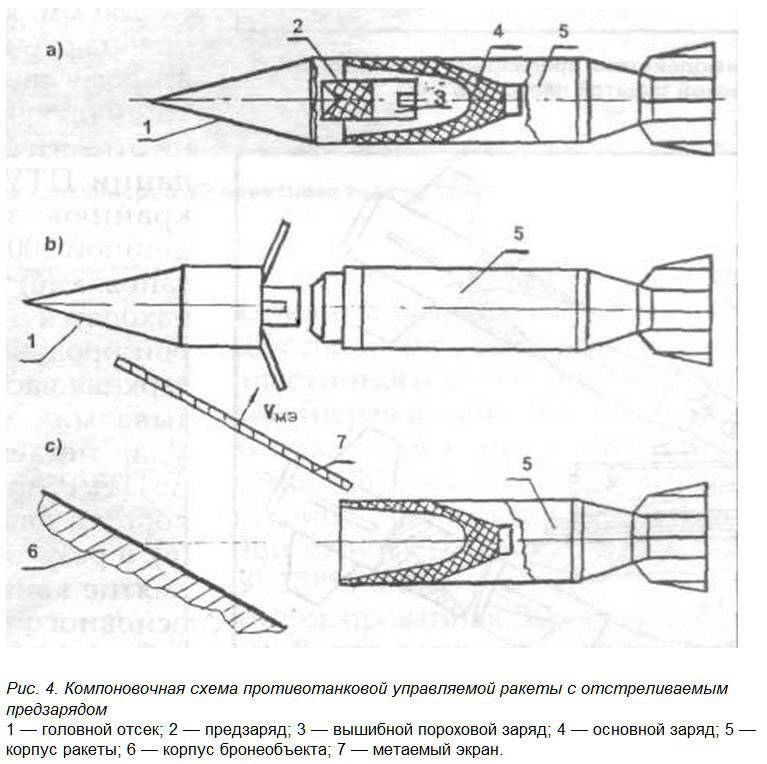

По этой причине созданы ПТУР с тандемными БЧ, оснащенными неконтактными взрывательными устройствами, которые позволяют осуществлять подрыв предзаряда на расстоянии нескольких метров от динамической защиты (ПТУР AC-3G), а также использовать отстреливаемый предзаряд (ПТУР НОТ 2Т). Компоновочные решения, используемые в этих ПТУР, позволили значительно увеличить временную задержку между подрывами предзаряда и основного заряда, что обеспечило вхождение основного заряда в зону, свободную от метаемых взрывом фрагментов динамической защиты. Компоновочная схема с отстреливаемым предзарядом представлена на рис.4а. Пороховой заряд (3) массой несколько десятков граммов позволяет осуществить плавное разделение (рис.4b) головного отсека (1) с предзарядом (2) от основного корпуса ракеты (5). Такая конструкция позволяет установить оптимальную временную задержку между подрывами ПЗ и ОЗ (рис.4с), обеспечивающую уход с траектории кумулятивной струи основного заряда метаемого экрана (7) и подлет основного заряда к оголенной броне танка. Компоновочная схема ПТУР НОТ 2Т наиболее предпочтительна, она позволяет в случае изменения параметров ДЗ сравнительно легко модернизировать конструкцию БЧ посредством корректировки расстояния (на котором осуществляется отстрел предзаряда) и временной задержки срабатывания основного заряда. Одновременно ПТУР с отстреливаемым предзарядом при наличии на танке помимо ДЗ активной защиты (A3) позволит решить проблему одновременного преодоления двух этих защит. Напомним, что принцип действия активной защиты состоит в том, что с помощью средств, установленных на танке, обнаруживается подлетающий к нему боеприпас, на который оказывается воздействие (например, с помощью осколочного потока) в целях его разрушения или снижения эффективности. Обеспечив предзаряд защитой от осколочного потока, можно ожидать, что он, осуществив детонацию пластичного взрывчатого вещества динамической защиты, позволит приблизить основной заряд к «голой» броне без воздействия осколочного потока, поскольку активная защита не успеет «перезарядиться».

Помимо способа преодоления ДЗ с возбуждением детонации существует способ преодоления без возбуждения детонации пластичного взрывчатого вещества в динамической защите. К сожалению, при разработке тандемных боеприпасов этому способу уделялось недостаточное внимание. Этот способ обусловлен «низкой» чувствительностью ПВВ, используемого при снаряжении элементов ДЗ. Низкая чувствительность ПВВ в элементах ДЗ обусловлена требованиями по невозбуждению детонации при осколочном воздействии, при простреле пулей или малокалиберным снарядом.

Зарубежными и отечественными специалистами установлено, что при динамическом нагружении элементов динамической защиты снаряженными штатными пластичными взрывчатыми веществами могут возникать следующие процессы:

— взрыв ПВВ;

— «прокол», при котором образуется зона, свободная от ПВВ, по площади равной площади ударника;

— образование зоны, свободной от ПВВ, по размерам превышающим площадь сечения ударника;

— гидроудар, при котором происходит выброс почти всего ПВВ из корпуса элемента ДЗ;

— аэроудар, характерен для случая наличия в элементе ДЗ объёма незаполненного ПВВ, попадание в который КС приводит к вскрытию элемента без взрыва; такая ситуация возникает из-за технологического брака.

Для реализации способа преодоления динамической защиты без детонации ПВВ может быть использован сплющивающийся предзаряд фугасно-направленного действия. Тандемные боеприпасы со сплющивающимся ПЗ фугасно-направленного действия могут «преодолеть» практически все штатные конструкции динамической защиты.

Бронебойные подкалиберные снаряды до настоящего времени считались одними из наиболее эффективных противотанковых средств. Определяющим показателем БПС является бронепробиваемость. Толщина броневой плиты, пробиваемая БПС, определяется массой и скоростью снаряда, а также его поперечным сечением (т. е. зависит от его диаметра).

Повышение бронепробиваемости можно достичь увеличением массы, скорости и уменьшением диаметра снаряда.

Это достигается использованием в качестве конструкционного материала обедненного урана — побочного продукта атомной промышленности. До недавнего времени в качестве конструкционного материала для производства сердечников БПС использовался вольфрам, который принадлежит к числу редких металлов и как полагают зарубежные эксперты три четверти мировых запасов которого сосредоточены в Китае. После проведения большого количества экспериментов с целым рядом тяжелых металлов и их сплавов, специалисты-исследователи пришли к выводу, что наиболее удачной заменой вольфрамовым сплавам в сердечниках бронебойных подкалиберных снарядов является обеднённый уран. Для улучшения физико-механических свойств обедненный уран используется в БПС в виде сплавов, с небольшими добавками легирующих элементов: титана, молибдена и других. Для получения высокой бронепробиваемости БПС из обеднённого урана имеют в настоящее время длину порядка 500 мм при диаметре 20. 30 мм. Это увеличение длины снаряда и уменьшение диаметра в значительной мере способствует деформации и разрушению при его взаимодействии с экраном и ДЗ.

Большие и малозащищённые площади танков со стороны крыши и днища всегда привлекали внимание разработчиков противотанковых средств. К настоящему времени созданы ПТУР, конструкция которых позволяет осуществлять атаку танков сверху при пикировании на конечном участке траектории (PARS 3LR, Javelin) или на пролёте (TOW 2B, BILL). Одновременно достигнуты определённые успехи в создании противотанкового гранатомёта SRAW (дальность стрельбы — 17. 500 м) атакующего бронированную цель сверху. Кроме того, к настоящему времени созданы самонаводящиеся, корректируемые (требующие внешней подсветки цели) артиллерийские противотанковые снаряды: 152-мм «Краснополь» и 155-мм «Copperhead», также предназначенные для атаки бронецели сверху.

Особенно интенсивно в последние 15 лет развиваются высокоточные боеприпасы: самонаводящиеся (СНБ) и самоприцеливающиеся (СПБ). Главной задачей высокоточных боеприпасов является борьба с объектами бронетанковой техники. Доставка этих боеприпасов к цели может осуществляться: с помощью артиллерии (артиллерийские кассетные снаряды и мины), авиации (авиационные кассеты) и с использованием ракетных систем залпового огня. Самонаводящиеся боеприпасы (TGSM, Ephram, Strix, Merlin) оснащены системой наведения непосредственно на цель. Самоприцеливающиеся боеприпасы (Sadarm, Skeet, Bonus, Habicht) осуществляют поиск и обнаружение цели при спуске с одновременным вращением, далее, при обнаружении цели производится прицеливание БЧ и отстрел самоформирующегося поражающего элемента (ударное ядро). Из-за небольшой толщины фрагментов защиты крыши танков на ней нельзя устанавливать ДЗ с большим количеством ПВВ. Поэтому эффективность СНБ с моноблочной кумулятивной БЧ (бронепробиваемость — 500. 600 мм) не вызывает сомнений, так как остаточной части кумулятивной струи будет вполне достаточно для эффективного заброневого действия. Вместе с тем у БЧ (на принципе ударного ядра) самоприцеливающегося боеприпаса имеется очень важный недостаток. Существует физическая закономерность, при которой в металлическом ударнике при соударении с экраном со скоростью 2 км/с и более возникают мощные ударно-волновые процессы, приводящие к дроблению ударника. По этой причине динамическая защита, представляющая собой систему экранов со слоем пластичного взрывчатого вещества, может являться эффективной защитой от боеприпасов с БЧ на принципе ударного ядра. Следует заметить, что противоднищевые мины с использованием принципа ударного ядра являются грозным средством борьбы с танками. Наиболее перспективным способом установки противоднищевых мин является дистанционное минирование. Положительные результаты при обстреле танков, оснащенных навесной динамической защитой с помощью штатных ПТУР с моноблочными БЧ (т. е. нетандемными) можно достичь пуском двух ракет с небольшим временным интервалом. При этом действие первой ракеты приведет к сносу ДЗ с поверхности корпуса танка, а вторая ракета будет взаимодействовать с «голой» броней. Вторым тактическим приемом может быть стрельба не в лобовые фрагменты защиты танка с ДЗ, двигающегося на пусковую установку (орудие), а в бортовые фрагменты бронецели, двигающуюся на соседнюю пусковую установку, т.е. ведётся стрельба по танку, наступающему на «соседа». Бортовая защита корпуса танка имеет толщину 50. 60 мм. Поэтому никакая ДЗ не спасает бронецель от поражения при углах подхода боеприпаса, близких к нормали к бортовой поверхности корпуса танка.

Внимательный читатель вспомнит полный крах бронетанковых частей в чеченских событиях при использовании отечественного гранатомётного вооружения. «Самые — самые» Т-72 и Т-80 горели как спички. Вместе с тем, этот факт требует особого рассмотрения. В уличных боях стрельба из гранатомётов велась с дистанции в несколько десятков метров в борт танка (в зоны расположения топливных баков и боезапаса). В этих условиях борт толщиной 50 мм даже при наличии навесной ДЗ не мог защитить их от воздействия гранат с бронепробиваемостью 400. 750 мм. Естественно, попадание кумулятивной струи в гильзу или снаряд боезапаса наносило танку тяжелейшее поражение.

Особо следует остановиться на причинах горения топливных баков танков Т-72 и Т-80, которые представляют собой тонкостенные конструкции и после попадания кумулятивной струи в результате гидроудара разрушаются с интенсивным выплескиванием топлива с последующим горением. При этом горит не само топливо, а его пары. В зарубежных танках «Абрамс», «Леопард-2» внутренние топливные баки размещены в специальных забронированных объёмах, попадание кумулятивной струи в которые не вызывает их разрушения и образования паров топлива. Известно, что для сгорания 1 кг топлива требуется 3 кг кислорода, который содержится, примерно, в 13 м3 воздуха. Поэтому благодаря более прочной конструкции топливных баков зарубежных танков, обеспечивающих минимальный контакт топлива с кислородом воздуха, при их пробитии не происходит горения, что позволяет включать баки в общую схему защиты.

Детальное и более глубокое изучение характеристик уязвимости бронецелей позволяет создавать перспективные боеприпасы, основанные на нетрадиционных способах поражения. Одним из таких способов является поражение ствола танковой пушки с помощью осколочной БЧ, снабженной неконтактным взрывателем. Подрыв такой БЧ в зоне ствола приведет к образованию либо пробоины, либо — к выпучине на внутренней поверхности ствола. Высокая вероятность попадания нескольких осколочных элементов в ствол обеспечивается их специальной укладкой на поверхности БЧ. По этим причинам бронецель будет лишена своего основного боевого свойства — огневой мощи.

Анализ компоновочных схем танков и их боевого использования показал, что танк может быть поражён без пробития брони. При этом необходимо, чтобы боеприпас за счёт энергии ВВ или кинетической энергии осуществил мощное импульсное воздействие на корпус бронецели. Это воздействие выводит из строя внутренние агрегаты танка.

В настоящее время у разработчиков динамической защиты имеются резервы (тандемный и компьютеризированный варианты) по значительному повышению эффективности её воздействия на бронебойные подкалиберные снаряды и тандемные кумулятивные боеприпасы. Одновременно можно отметить, что жизненный цикл созданных отечественных тандемных боеприпасов завершился, так как эти боеприпасы уже не способны преодолевать, например, тандемную динамическую защиту. В то же время наши разработчики ПТС мало внимания уделяют созданию противотанковых боеприпасов, действующих со стороны крыши. За рубежом к настоящему времени на различной стадии разработки находилось около двадцати образцов этих боеприпасов, которые начали поступать на вооружение. Основными направлениями в разработке высокоточных боеприпасов являются:

— обеспечение минимальных масс и габаритов самонаводящихся и самоприцеливающихся высокоточных боеприпасов;

— повышение мощи БЧ за счет применения облицовок из тяжёлых металлов;

— разработка всепогодных и помехозащищённых датчиков цели и головок самонаведения, работающих в ИК- и ММ-диапазонах длин волн, в том числе комбинированных, для повышения вероятности обнаружения цели, широкое внедрение современной элементной базы;

— разработка оптимальных алгоритмов поиска цели, исключающих ее пропуск и ложное срабатывание;

— разработка системы рационального рассеивания элементов для достижения максимальной эффективности поражения бронецелей;

— широкая блочно-модульная унификация, позволяющая добиться универсализации применения высокоточных боеприпасов на различных носителях.

Рассмотренные традиционные и нетрадиционные способы поражения танка с ДЗ свидетельствуют о необходимости выработки на основе исследования характеристик уязвимости бронецелей концепции создания ряда высокоэффективных ПТС, отвечающих новым способам ведения боевых действий на различных ТВД.

Источник