Глава 16. Средства защиты от производственной пыли

Одним из факторов, которые могут неблагоприятно воздействовать на человека, является повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. Настоящая глава посвящена изучению запыленности воздуха рабочей зоны.

16.1. Характеристики пыли

Пыль – аэрозоль или аэродисперсная система, состоящая из мельчайших (в диапазоне примерно от 0,01 до 100 мкм) твердых частиц, взвешенных в газообразной среде. Пылеобразование имеет место при размоле, дроблении, шлифовке, переработке сельскохозяйственной продукции, сверлении, упаковке, погрузочно-разгрузочных работах и др. Высокая запыленность на рабочем месте встречается в шахтах, цементном и литейном цехах, в цехах обработки металла, в сварочном производстве, при производстве стройматериалов и т.п. (рис.16.1).

По размеру (дисперсности) пыль классифицируется на следующие группы:

видимая пыль: грубодисперсная (размер более 100 мкм) и среднедисперсная (размер от 10 до 100 мкм);

невидимая, высокодисперсная пыль: микроскопическая пыль (размер от 0,25 мкм до 10 мкм), ультрамикроскопическая пыль (размер менее 0,25 мкм).

По химическому составу пыль бывает органической, неорганической и смешанной, по характеру взаимодействия с человеком – токсичной и нетоксичной, по электрозаряженности – электрозаряженная и нейтральная, по взаимодействию с водой – гидрофобная и гидрофильная. Кроме того, отдельно выделяют пожаро- и взрывоопасную пыль. Например, к пожароопасной пыли относится пыль, содержащая в своем составе серу, нафталин и всевозможные красители.

Возможность воздействия пыли на человека, машины и механизмы, а также характер этого воздействия определяется такими параметрами как качественный состав пыли, ее концентрация в воздухе и время воздействия.

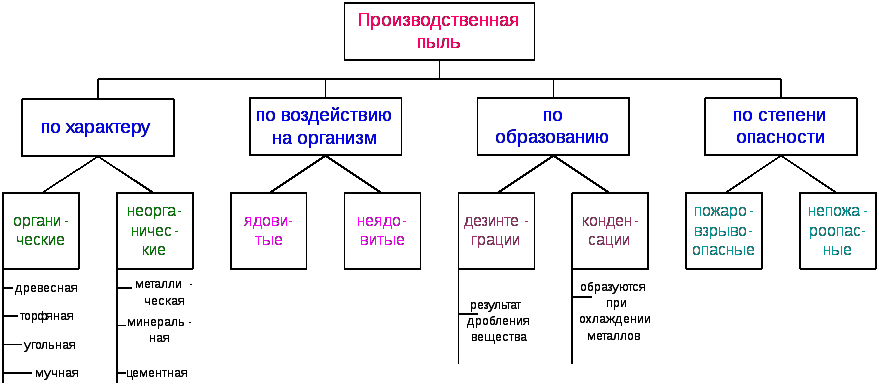

Рис. 16.1.Классификация производственной пыли.

16.2. Измерение параметров пыли в воздухе рабочей зоны

Качественный состав пыли определяют экспертно на основе анализа потенциальных источников пыли. Источники пыли (станки, механизмы, материалы, люди и т.д.) содержат вещества, имеющие определенный химический состав и иные заранее известные свойства, которые можно установить путем проведения соответствующего исследования.

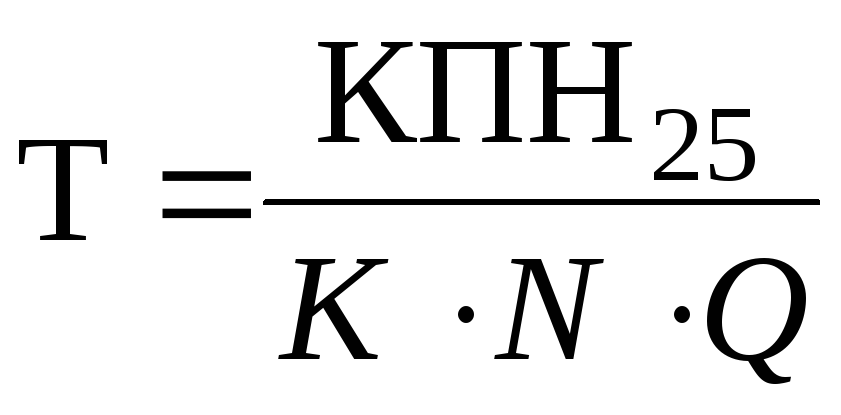

Для оценки возможности работы в конкретных условиях труда и допустимого стажа работы в этих условиях необходимо сопоставление фактических (ПН) и контрольных (КПН) уровней пылевой нагрузки. В случае, когда фактическое значение ниже допустимого, подтверждается возможность продолжения работы. В противном случае необходимо вычислить допустимый стаж работы в данных условиях (Т).

где КПН25 – контрольная пылевая нагрузка за 25 лет в условиях соблюдения предельно допустимых концентраций;

K – фактическая среднесменная концентрация пыли;

N – количество смен в календарном году;

Q – объем легочной вентиляции за смену.

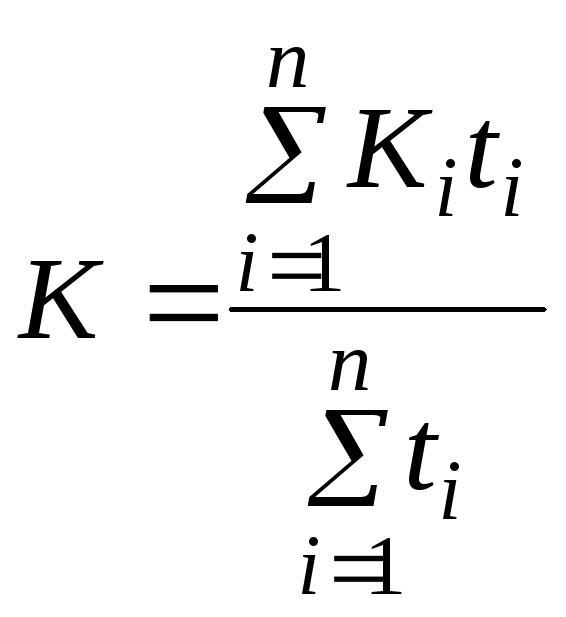

При этом величина K определяется по формуле среднеарифметической взвешенной за все периоды работы.

где Ki – фактические среднемесячные концентрации пыли за отдельный i-тый период работы;

ti – i-тый период работы, когда концентрации были постоянны.

Величина Q определяется аналогично.

Методы измерения концентрации пыли подразделяются на методы, основанные на предварительном осаждении пыли (прямые) и методы без предварительного осаждения пыли (косвенные).

Методы первой группы позволяют измерять концентрацию пыли после того, как ее часть осела на фильтре. Методы второй группы позволяют измерить концентрацию пыли в самой пылевоздушной среде.

Нормативным методом измерения концентрации пыли в Российской Федерации принят «весовой метод» (ГОСТ 12.1.01679 (2001) ССБТ). Весовой метод основывается на пропускании запыленного воздуха через предварительно взвешенный фильтр. После просасывания через фильтр запыленного воздуха фильтр взвешивается повторно. По разности масс с учетом количества пропущенного воздуха определяют концентрацию пыли.

В качестве примера методов второй группы можно привести абсорбционный. Этот метод основывается на поглощении света при прохождении его через пылегазовую среду. Имеется источник света, пылегазовая среда и приемник света. Чем выше запыленность воздуха при прочих равных условиях, тем меньше количество света дойдет от источника к приемнику.

Источник

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ

Как и в случаях с другими производственными факторами, защита от действия производственной пыли производится техническими средствами – коллективными и индивидуальными, организационно-техническими и организационными. При этом защита техническими средствами точно также представляет собой защиту от мощности Zтφ, защиту по расстоянию Zтρ и защиту по времени Zтτ.

Защита по мощности Zтφ источника опасности может быть классифицирована следующим образом (рис. 16.2).

Использование «мокрых» технологических процессов представляет собой применение различных способов обеспыливания: гидрообеспыливание, парообеспыливание, обеспыливание пеной в месте образования пыли.

Гидрообеспыливание оборудования – увлажнение перерабатываемых материалов и осаждение взвешенной в воздухе пыли. Осуществляется орошением очагов запыления форсунками или другими оросителями.

Парообеспыливание оборудования – осаждение взвешенных в воздухе частиц за счет конденсации пара на их поверхности и, как следствие, увеличении их размеров и массы. Осуществляется за счет подачи пара в очаг пыления.

Обеспыливание пеной – осаждение взвешенных частиц пыли на пузырьках пены за счет инерционных, гравитационных и диффузионных сил, а также улавливание частиц пыли в массе пены. Осуществляется за счет подачи пены в транспортируемый пылящий материал или непосредственно в очаг пыления.

Указанные методы применяются в случаях, когда транспортируются или перегружаются пылящие материалы. Эффективность рассмотренных процессов зависит от расположения оросителей (устройств подачи пара, пеногенераторов), расходования жидкости (пара, пены), размеров частиц и их плотности, аэродинамических свойств частиц пыли и капель жидкости (пузырьков пены) и сочетания физико-химических свойств жидкости (пены) и обеспыливаемых материалов.

Если пылеподавление невозможно по условиям технологического процесса, то используется пылеулавливание. Классификация устройства пылеулавливания приведена на рис. 16.3.

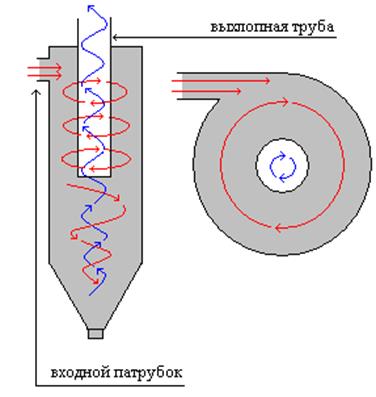

В качестве примера рассмотрим достаточно часто встречающийся сухой инерционный пылеуловитель – циклон (рис.16.4). Работа циклона основана на использовании сил инерции при изменении направления движения воздушного потока. Запыленный воздух заходит в циклон через входной патрубок по касательной к горизонтальному сечению циклона и раскручивается. Частицы пыли, раскручиваясь с воздухом под действием сил инерции, отбрасываются к стенкам сосуда, теряют скорость и под действием сил тяжести оседают в пылесборнике. Чистый воздух выходит через выходную трубу.

Рис. 16.2. Методы защиты от производственной пыли.

Рис. 16.3. Классификация средств пылеулавливания.

Рис. 16.4. Схема работы циклона.

Эффективность очистки одним пылеуловителем вычисляется по формуле:

где Qн – концентрация пыли до очистки, Qк – концентрация пыли после очистки.

Эффективность очистки серией пылеуловителей вычисляется по формуле:

где hi – эффективность очистки i-тым пылеуловителем.

Эффективность очистки пылеуловителями это и есть Zтφ.

При недостаточной защите пылеуловителями или невозможности их использования защиту необходимо проводить с помощью пылеудаления. Это может быть естественная или искусственная вентиляция, причем искусственная может быть как общая – на все помещение, так и местная – непосредственно в месте образования пыли.

Наиболее распространенное средство коллективной защиты от пыли, позволяющее влиять на мощность источника опасности (качественный состав и концентрацию пыли) – противопылевая вентиляционная система (аспирация).

Назначение именно аспирационных систем – обеспечить вытяжку от пылящего оборудования запыленного воздуха. Основными показателями, определяющим качество работы аспирационной системы, является объем воздуха, который она в состоянии удалить от пылящего оборудования и степень герметизации очагов пылевыделения от окружающей среды. Эффект аспирационной системы зависит от сравнения фактической концентрации пыли в воздухе производственного помещения с предельно допустимой концентрацией.

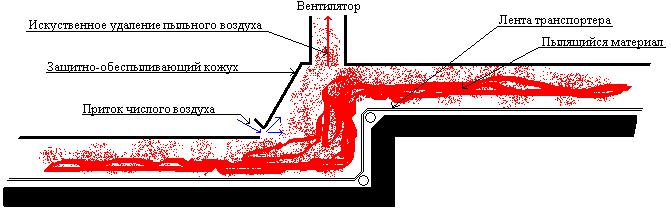

Как средство борьбы с пылью наиболее востребованы местные вытяжные вентиляционные системы, поскольку они предназначены не допускать попадание пыли в помещение, удаляя ее непосредственно от источника пылеобразования (рис. 16.5).

Местные вентиляционные системы как средство защиты от пыли реализуются в виде вытяжных шкафов, вытяжных зонтов, отсосов у станков, укрытий и т.п.

Рис. 16.5. Пункт перегрузки пылящих материалов с укрытием.

Расчет вентиляции проводится по необходимому объему удаляемого воздуха, обеспечивающего допустимое значение концентрации пыли в воздухе рабочей зоны.

Если средств коллективной защиты Zткφ недостаточно, могут быть использованы средства индивидуальной защиты Zтиφ (СИЗ), тогда

Средствами индивидуальной защиты от производственной пыли могут служить респираторы, маски, противогазы, спецодежда, спецобувь и средства защиты рук.

Средства индивидуальной защиты от пыли имеют маркировку. Маркировка двуцветного знака, на котором ярко-желтый и белый с желтыми горошками сектора разделены красной полосой. А – от нетоксичной пыли, В – от пыли стекловолокна, асбеста, С – от мелкодисперстной пыли. При этом используются следующие обозначения: Пс – пыль стекловолокна, асбеста, Пм – пыль мелкодисперстная, Пк – пыль крупнодисперстная, Пв – пыль взрывоопасная.

При этом одежда может иметь следующую маркировку: Пн, Пс, Пм, обувь – Пс, Пв, перчатки, рукавицы – Пк, Пс, Пм.

Защита по расстоянию опасного воздействия Zρ состоит в использовании для транспортировки пылящих веществ герметичных средств: герметичных рукавов или труб, контейнеров, мешков из непропускающих пыль материалов и т.п. Важно то, что человек защищен от пылящих материалов.

Если по каким-то причинам невозможно защитить человека от пыли, то устанавливается сокращенное время работы Zτ.

Очевидно, что самым эффективным средством защиты является комплексная защита Zφρτ, которая возможна при автоматизации производства, когда человек удален от собственно технологического процесса и управляет им дистанционно. В этом случае он не контактирует непосредственно с оборудование и материалами и не находится под воздействием пыли.

Организационно-технические средства защиты от пыли включают в себя: предупреждающие таблички, надписи; специальную маркировку; недоступность источников опасности и защищаемых объектов; рациональное размещение рабочих мест.

Организационные методы защиты от пыли включают в себя следующие мероприятия:

— обучение работающих безопасным приемам работы;

— систематический контроль запыленности в зоне дыхания;

— контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих;

— медицинское обслуживание работников;

— рациональная организация труда и отдыха работающих.

Источник

Производственная пыль, методы и средства защиты от нее.

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно оседающие твердые частицы размерами от нескольких десятков до долей микрона. Многие виды производственной пыли представляют собой аэрозоль.

Согласно общепринятой классификации все виды производственной пыли подразделяются на органические, неорганические и смешанные.

Первые, в свою очередь, делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения,

Вторые — на металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая, цементная, асбестовая и др.) пыль.

К смешанным видам пыли относят каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а также пыли, образующиеся в химических и других производствах

Методы и средства защиты от пыли:

• внедрение непрерывных технологий с закрытым циклом (использование закрытых конвейеров, трубопроводов, кожухов);

• автоматизация и дистанционное управление технологическими процессами (особенно при погрузоразгрузочных и фасовочных операциях);

• замена порошкообразных продуктов брикетами, пастами, суспензиями, растворами;

• смачивание порошкообразных продуктов при транспортировке (душевание);

• переход с твердого топлива на газообразное или электроподогрев;

• применение общей и местной вытяжной вентиляции помещений и рабочих мест;

• применение индивидуальных средств защиты (очков, противогазов, респираторов, спецодежды, обуви, мазей).

Лечебно-профилактические мероприятия. В системе оздоровительных мероприятий важен медицинский контроль за состоянием здоровья работающих. В соответствии с действующими правилами обязательным является проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров.

Основная задача периодических осмотров — своевременное выявление ранних стадий заболевания и предупреждение развития пневмокониоза, определение профпригодности и проведение эффективных лечебно-профилактических мероприятий.

Токсичность. Что такое предельно допустимая концентрация вредного вещ-ва.

Токсичность — токсикометрический показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе

По токсичности для теплокровных животных яды делятся на 4 группы [1] :

1. Чрезвычайно токсичные — средняя летальная доза менее 15 мг/кг.

2. Высокотоксичные — средняя летальная доза 15—150 мг/кг.

3. Умеренно-токсичные — средняя летальная доза 151—1500 мг/кг.

4. Малотоксичные — средняя летальная доза более 1500 мг/кг.

ПДК-максимальные концентрации вредного вещества в объектах окружающей среды, которые в условиях постоянного воздействия или в отдаленные сроки после него не вызывают у человека и его потомства каких-либо заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, являются необходимыми критериями при осуществлении санитарной охраны воздуха рабочей зоны, атмосферы населенных мест, воды, почвы и продуктов питания.

Источники электрических полей токов промышленной частоты

Источниками электрических полей (ЭП) токов промышленной частоты являются линии электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (ОРУ).

Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по предельно допустимым уровням напряженности электрического и магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем и регламентируются «Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты» № 5802–91 и ГОСТ 12.1.002–84.

Формула:

Допустимое время пребывания в ЭП может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время напряженность ЭП не должна превышать 5 кВ/м. При напряженности ЭП 20. 25 кВ/м время пребывания персонала в ЭП не должно превышать 10 мин. Предельно допустимый уровень напряженности ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.

При нахождении персонала в течение рабочего дня в зонах с различной напряженностью ЭП время пребывания

Ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между фиолетовой границей видимого излучения и рентгеновским излучением (380 — 10 нм, 7,9·10 14 — 3·10 16 Герц).

Ультрафиолетовые излучения оказывают на организм человека действия физико-химического и биологического характера. При длине волны от 400 нм до 320 нм они характеризуются слабым биологическим действием; от 320 до 280 нм – действуют на кожу; от 280 нм до 200 нм – на тканевые белки и липоиды.

Ультрафиолетовое излучениеболее короткого диапазона (от 180 нм и ниже) сильно поглощается всеми материалами и средами, в том числе и воздухом, а потому может иметь место только в условиях вакуума.

Избыток и недостаток этого вида излучения представляет опасность для организма человека. Воздействие на кожу больших доз ультрафиолетового излучения вызывает кожные заболевания – дерматиты. Пораженный участок имеет отечность, ощущаются жжение и зуд. При воздействии повышенных доз ультрафиолетового излучения на центральную нервную систему характерны следующие симптомы заболеваний: головная боль, тошнота, головокружение, повышение температуры тела, повышенная утомляемость, нервное возбуждение и др. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 0,32 мкм, действуя на глаза, вызывают заболевание, называемое электроофтальмией. Человек уже на начальной стадии этого заболевания ощущает резкую боль и ощущение песка в глазах, ухудшение зрения, головную боль. Заболевание сопровождается обильным слезотечением, а иногда светобоязнью и поражением роговицы. Оно быстро проходит (через один-два дня), если не продолжается воздействие ультрафиолетового излучения.

Ультрафиолетовое излучение характеризуется двояким действием на организм: с одной стороны, опасностью переоблучения, а с другой, – его необходимостью для нормального функционирования организма человека, поскольку ультрафиолетовые лучи являются важным стимулятором основных биологических процессов. Наиболее выраженное проявление «ультрафиолетовой недостаточности» – авитаминоз, при котором нарушаются фосфорно-кальциевый обмен и процесс костеобразования, а также происходит снижение защитных свойств организма от других заболеваний. Установлено, что под воздействием ультрафиолетового излучения наблюдается более интенсивное выведение химических веществ (марганца, ртути, свинца) из организма и уменьшение их токсического действия.

Повышается сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в частности простудными заболеваниями, повышается устойчивость к охлаждению, снижается утомляемость, повышается работоспособность.

Ультрафиолетовые излучение от производственных источников, в первую очередь электросварочных дуг, может стать причиной острых и хронических профессиональных поражений. Классическим примером поражения кожи, вызванного ультрафиолетовым излучением, служит солнечный ожог. Хронические изменения кожных, покровов, вызванные УФ-излучением, выражаются в «старении» (солнечный эластоз), атрофии эпидермиса, возможно развитие злокачественных новообразований.

Важное гигиеническое значение имеет способность УФ-излучения (область С) производственных источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие его ионизации. При этом в воздухе образуются озон и оксиды азота. Эти газы, как известно, обладают высокой токсичностью и могут представлять большую профессиональную опасность, особенно при выполнении сварочных работ, сопровождающихся УФ-излучением, в ограниченных, плохо проветриваемых помещениях или в замкнутых пространствах.

15. Радиоактивность — это природное явление, когда происходит самопроизвольный распад ядер атомов, при котором возникают излучения. Эти излучения имеют большую энергию и способны ионизировать в той или иной степени любое вещество, например:

· воздух;

· воду;

· металлы;

· строительные материалы;

· человеческий организм и т. д.

Ионизация вещества всегда сопровождается изменением его основных физико-химических свойств, а для биологической ткани, например, организма человека — нарушением ее жизнедеятельности, что в конечном итоге может привести к тяжелым заболеваниям или даже вызвать гибель организма.

Ионизирующая способность радиоактивного излучения зависит от его типа и энергии, а также свойства ионизирующего вещества.

Поражение человека радиоактивными излучениями возможно от источников как искусственного, так и естественного происхождения.

В настоящее время основными искусственными источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды являются:

урановая промышленность, которая занимается добычей, переработкой, обогащением и приготовлением ядерного топлива;

ядерные реакторы разных типов, в активной зоне которых сосредоточены большие количества радиоактивных веществ;

радиохимическая промышленность, на предприятиях которой производится регенерация (переработка и восстановление) отработанного ядерного топлива;

места переработки и захоронения радиоактивных отходов из-за случайных аварий, связанных с разрушением хранилищ, также могут явиться источниками загрязнения окружающей среды;

ядерные взрывы и возникающее после взрыва радиоактивное загрязнение местности (могут быть как локальные, так и глобальные выпадения радиоактивных осадков).

Источник