- Защита деревянных конструкции от биологического поражения

- Краткие сведения о гниении древесины

- Способы конструктивной защиты от увлажнения и гниения

- Способы химической защиты древесины от гниения

- Заметки инженера-строителя Блог проектировщика

- воскресенье, 28 июня 2020 г.

- Биостойкость древесины. Защита древесины от гниения. Конструктивные меры и антисептирование. Что делать при обнаружении грибов в древесине

Защита деревянных конструкции от биологического поражения

Краткие сведения о гниении древесины

Гниение древесины — биохимический процесс, сопровождающийся ее разрушением. Возбуждают гниение грибы, которые получают питание от живых или мертвых растений. Последние — наиболее опасны, так как они разрушают древесину в конструкциях и на складах (домовые и биржевые грибы).

Последовательность развития гриба такая: спора — гифа — мицелий (грибница) — плодовое тело — спора. Споры находятся повсюду. Попадая в благоприятные условия, они прорастают. Кроме того, заражение может произойти путем соприкосновения здоровой древесины с гнилой. Гифы — тончайшие нити (d до 0,005 мм) образуют в толще древесины мицелий, а на поверхности ее — грибницу, пленки и шнуры гриба. Плодовое тело гриба — плотное скопление грибницы, на поверхности которого образуются споры.

Домовые и биржевые грибы разрушают целлюлозу, основную структурную часть клеточных стенок. Такая гниль называется деструктивной. Дерево, пораженное деструктивной гнилью, не может быть использовано для изготовления строительных конструкций.

Гниение древесины в конструкциях начинается с впитывания ею воды (увлажнения), а продолжается при выделении влаги в гниющей древесине. При этом происходит постепенное разрушение клеточной ткани, древесина теряет в массе, в ней появляются продольные и поперечные трещины, она распадается на кусочки или расслаивается по годовым слоям. Разрушение идет до полной потери прочности древесины.

Условиями, способствующими развитию гниения, являются: влажность древесины, для различных грибов от 20 до 70%, температура — от 15 до 30°, наличие кислорода, без которого гриб не растет (например, под водой). Изменяя эти условия, можно предотвратить загнивание древесины. Замораживание останавливает развитие гриба,, но не убивает его. Нагрев до +80° убивает грибницу, а при температуре выше +120° погибают споры, что однако не предотвращает последующего заражения древесины.

Основным в борьбе с гниением древесины служит сохранение ее влажности в пределах воздушно-сухого состояния (не выше 20%), т. е. борьба с увлажнением древесины, если она сухая, и просушка, если она избыточно влажная.

Увлажнение может быть: капельно-жидким (атмосферным); эксплуатационным; биологическим — вследствие жизнедеятельности гриба;, капиллярным — в результате засасывания влаги из грунта или кладки; конденсационным — при осаждении влаги из паров окружающего воздуха на материалы, имеющие температуру ниже «точки росы» этих паров.

Способы конструктивной защиты от увлажнения и гниения

Конструктивная защита от гниения направлена на обеспечение воздушносухого состояния элементов деревянных конструкций во все время их эксплуатации. При этом предусматривается: предохранение деревянных конструкций от непосредственного увлажнения капельно-дождевой влагой; обеспечение достаточной термоизоляции с холодной стороны и пароизоляции с теплой стороны стен, покрытий и других ограждающих частей отапливаемых зданий; обеспечение просушки древесины в закрытых частях зданий и во внутренних полостях ограждений созданием в них осушающего температурно-влажностного режима.

Достигается это следующими основными мероприятиями: несущие деревянные конструкции делают открытыми, хорошо проветриваемыми, доступными для осмотра (рис. 33); не допускают заделку частей несущих конструкций в стены или покрытия отапливаемых зданий (рис. 34) и располагают несущие конструкции целиком в отапливаемом помещении или вне его (рис. 35), поскольку конденсат образуется преимущественно в зоне переменных по знаку температур; в покрытиях зданий рекомендуется устраивать чердаки, обеспечивающие хорошую просушку деревянных конструкций; при необходимости устройства совмещенных покрытий применяют беспустотные конструкции, не имеющие деревянных частей в зоне низких температур; пустотные конструкции зданий (стены, покрытия) делают вентилируемыми, обеспечивающими просыхание древесины; для защиты от конденсации в местах соприкосновения древесины с кладкой или с массивными металлическими частями (например, с опорными башмаками) дерево изолируют несколькими слоями толя на мастике с обработкой антисептической пастой (рис. 36); металлические части, проходящие насквозь через стены и покрытия, защищают от промерзания термоизоляцией с холодной стороны и пароизоляцией — с теплой (рис. 37); концы деревянных балок отапливаемых зданий при тонких стенах (до толщины в 2,5 кирпича, рис. 38, а) укладывают в глухие гнезда на подкладку из двух слоев просмоленного толя, при этом концы балок скашивают и на длине 75 см от торца обрабатывают антисептической пастой, после чего покрывают смолой или битумом заделываемую часть балки (кроме торца); при толщине стен более, чем 2,5 кирпича концы балок опирают на закладные железобетонные части или укладывают в открытые гнезда с указанной выше обработкой концов, но без осмолки или обмазки битумом (рис. 38, б).

В деревянных покрытиях не следует применять внутренние водоспуски, деревянные ендовы и фонари верхнего освещения, а при необходимости устройства фонарей их делают с вертикальными стенками, облегчающими отвод влаги; деревянные конструкции не следует применять в санитарных узлах, банях и других местах с повышенной влажностью воздуха, а также в зданиях с относительной влажностью воздуха более 70%.

Конструктивная защита обязательна во всех случаях применения деревянных конструкций, независимо от срока службы здания или сооружения.

Способы химической защиты древесины от гниения

Химическая защита (антисептирование) древесины производится: во всех случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить увлажнение древесины при эксплуатации конструкций; при применении древесины с влажностью более 20%, но не более 25% и затруднении быстрого ее просушивания в конструкции; внутри плит покрытий; при соприкосновении с грунтом деревянных элементов или их капельно-жидком увлажнении.

Способы антисептирования элементов деревянных конструкций выбирают в зависимости от рода сооружения, вида конструкции, состояния влажной древесины, условий эксплуатации, условий изготовления и других факторов. Антисептики бывают двух видов: водорастворимые (неорганические) и масляные (органические).

На деревообрабатывающих предприятиях антисептирование производят под давлением в цилиндрах (автоклавах) или в специальных ваннах.

Метод пропитки в цилиндрах под давлением наиболее надежен при глубокой пропитке как маслянистыми, так и водорастворимыми антисептиками. Пропитка в горяче-холодных ваннах производится при отсутствии оборудования для пропитки под давлением. Влажность древесины, пропитываемой этими способами, не должна превышать 25%. При этом заболонь пропитывается на 20 мм, а ядро — на 5 мм. Пропитку можно производить в одной ванне с заменой горячего раствора на холодный. Температура горячего маслянистого раствора должна быть 90. 110°, а холодного — 40. 60°. При применении водорастворимых антисептиков соответственно 90. 95° и 20. 30°.

Если влажность древесины превышает 25%, то антисептирование ведут комбинированным методом в высокотемпературных горяче-холодных ваннах, совмещающих в себе прогрев и сушку древесины в неводных жидкостях (петролатум, масла) при температуре 110. 120° С (метод А. И. Фоломина). По окончании сушки древесина переносится в холодную ванну с маслянистым антисептиком. Глубина пропитки водорастворимыми антисептиками для заболони — не менее 10 мм, для ядра — не менее 2 мм, для маслянистых антисептиков — 15 и 5 мм соответственно.

Утеплители из материалов на основе древесины пропитываются в ваннах горячим водным раствором фторидного антисептика при 80. 90° С и при 60. 70° С для фенольного антисептика.

К водорастворимым антисептикам относятся фторид натрия (с концентрацией раствора 3. 4%), кремнефторид натрия в смеси с фтористым натрием в пропорции 1:3. Для подземных деревянных частей используют парофозную фенольную смолу. На 1 мв древесины требуется 4 кг фторида натрия на 16 л воды.

К маслянистым антисептикам, применяемым в открытых и подземных конструкциях, относятся: каменноугольное креозотовое и атраценовое масло, древесный деготь, древесная смола хвойных пород, сланцевое масло и древесный креозот.

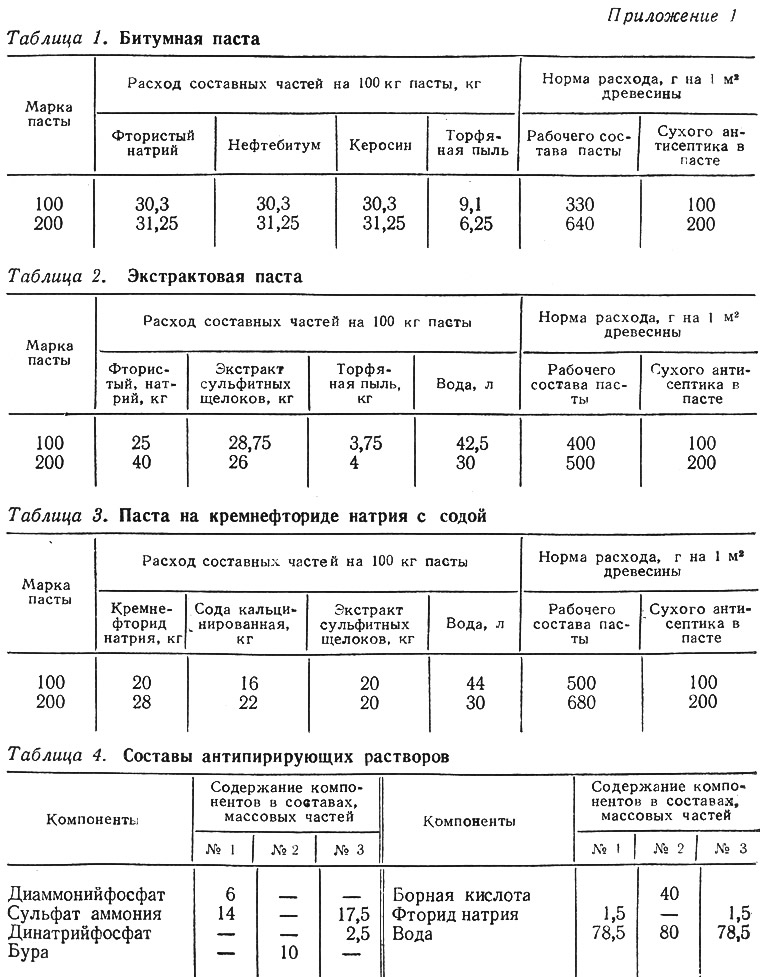

Антисептирование на строительных площадках производят растворами антисептиков (поверхностно) или пастами. Пасту наносят равномерно при помощи гидропультов, краскопультов или погружением изделий в ванну с пастой. Густые пасты марки М200 наносят кистью. На морозе пасты подогревают до 30. 40° С. Пасты марки М200 применяют для защиты массивных элементов, пасты марки М100 — для тонких. Марки паст М100 и М200 различают по количеству расходуемого антисептика на 1 м древесины (соответственно 100 или 200 г, дающие слой от 0,5 до 1 мм) и по составу (приложение 1).

По виду связующих веществ пасты разделяют на битумные, экстрактовые, силикатные и др. Как показывает опыт эксплуатации, пасты на основе битумов водоустойчивы, не корродируют металлов, но огнеопасны во время изготовления, имеют резкий запах при высыхании. Пасты применяются для элементов, подверженных постоянному или периодическому увлажнению, соприкасающихся с землей и открытых для атмосферных воздействий.

Пасты на основе сульфитных щелоков (экстрактовые) не имеют запаха, не горючи, не корродируют металлы, наносятся на древесину любой влажности при любой температуре, за исключением строганых вертикальных плоскостей, но легко вымываются водой. Применяются в жилищном и промышленном строительстве для элементов, защищенных от непосредственного воздействия воды.

Силикатная паста не водостойка, на горизонтальные поверхности наносится при любой влажности древесины и температуре воздуха, охраняет древесину от дереворазрушающих насекомых и обладает некоторыми огнезащитными свойствами. Область применения та же, что и экстрактовой. Антисептические пасты используются для заполнения трещин в открытых деревянных конструкциях с целью предохранения их от загнивания.

Поверхностное антисептирование растворами антисептиков производят для защиты от загнивания древесины, имеющей повышенную влажность и в случае высыхания ее в закрытых конструкциях. Для поверхностной обработки желательно иметь растворы антисептиков повышенной концентрации (8. 10%).

Источник

Заметки инженера-строителя

Блог проектировщика

Полезная информация о конструкциях, расчётах и строительных материалах

Содержание сайта: Главная страница

воскресенье, 28 июня 2020 г.

Биостойкость древесины. Защита древесины от гниения. Конструктивные меры и антисептирование. Что делать при обнаружении грибов в древесине

Гниение древесины (гниль) — внешняя картина деятельности грибов, разлагающих древесину, это разрушение древесины в результате жизнедеятельности грибов, разрушающих целлюлозу.

Древесина при её хранении, а также в постройках и сооружениях иногда находится в условиях, при которых возможно появление и жизнедеятельность грибов.

Жизнедеятельность грибов в древесине возможна только при наличии трех нижеперечисленных условий (Развитие грибов может происходить лишь при наличии необходимого для дыхания кислорода в определённых границах изменения температуры и влажности среды):

1 невысокая положительная температура (0. 50 С)

2 повышенная влажность древесины (20% и более)

Разрушающие древесину грибки становятся частично активными чаще всего только лишь при влажности значительно выше состояния насыщения волокон.

При влажности менее 20% все опасные виды грибов, за исключением «настоящего домового гриба», не имеют шансов на выживание; «настоящий домовый гриб» при такой влажности теряет способность к размножению.

Изменяющие цвет грибки (вызывающие синеву) не поражают устойчивые породы деревьев, например заболонь сосновых пород с влажностью выше 18-20%. В этих случаях рациональным является средство защиты от синевы, часто комбинированное со средством против поражения плесневым грибком.

3 контакт древесины с воздухом

Так из-за недостатка кислорода невозможно размножение грибов в свежей древесине.

На этом факте (возможности развития грибов только при наличии благоприятствующих факторов) основаны все мероприятия по увеличению срока службы древесины путём защиты древесины от поражения грибами.

Также стоит отметить следующий пункт:

4 При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия действие биологических агентов (в т.ч. грибов) не учитывается

При благоприятных условиях службы древесины (при отсутствии факторов, благоприятствующих развитию грибов) дополнительной обработки, как правило, не требуется.

Для защиты древесины от гниения применяют меры конструктивного характера и химическую защиту (антисептирование).

Конструкционные меры обязательны независимо от срока службы здания или сооружения, а также от того, производится химическая защита древесины или нет.

К химической защите древесины прибегают в тех случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и быстрое просыхание её в конструкции затруднено, а также в случаях, когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины.

Стойкость древесины против биологических факторов (грибов)

Стойкость древесины против грибов в значительной мере определяется содержанием в ней смолистых (хвойные породы), дубильных (лиственные породы) и ядовитых веществ.

Так стойкость древесины сосны при одинаковых условиях службы выше, чем стойкость древесины ели и пихты из-за разного содержания смолы, а стойкость древесины дуба выше, чем ясеня вследствие различного содержания дубильных веществ.

В пределах одной и той же породы стойкость зависит от возраста (молодая древесина менее стойка), объемного веса (с увеличением объемного веса стойкость повышается), положения в стволе (заболонь обладает меньшей биологической стойкостью по сравнению с ядром).

Наиболее стойкие породы: тисс, каштан съедобный, дуб, карагач

Среднестойкие: сосна, кедр, ель, ольха, бархатное дерево

Малостойкие: береза, бук, осина, липа, клён

Природная (Естественная) устойчивость древесных пород против поражения грибками и насекомыми обобщена, например, в DIN EN 350-2. Данные по классу устойчивости относятся к сердцевине древесины.

Меры конструктивной защиты древесины от гниения (биологической коррозии):

1) Исключение возможности наличия грибов в используемой древесине

— стерилизация древесины в процессе её сушки прогревом её при температуре выше 80 С

2) Установка неблагоприятного для гниения влажностного режима

— своевременная разделка срубленных деревьев на сортимента и их окорка

Разделка стволов срубленных деревьев на сортименты и их окорка способствуют быстрому высыханию древесины => древесина предохраняется от загнивания и разрушения, так как при недостатке влаги грибы развиваться не могут.

— использование для конструкций только сухой древесины

(Т.е. ,например, если в процессе службы древесина не подвергается увлажнению, то действенным средством для увеличения стойкости древесины является её сушка).

— использование древесины надлежащего качества (отсутствие трещин, щелей, дыр и т.п.)

— защита от сырости (влажности) в ходе строительства

— скашивание (лучше ещё и укрытие) торцевой поверхности, закругление острых кантов

— предохранение древесины конструкций от непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), брызгами воды, технологическими растворами и др.

Для защиты от атмосферных осадков открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций следует защищать козырьками из атмосферо- и коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно консервированными биозащитными составами. Полы и стены в необходимых случаях гидроизолируют.

Стыки деревянных конструкций, подверженные атмосферным воздействиям, должны проектироваться таким образом, чтобы исключить проникание воды внутрь стыка.

Стойки защищают от дождевых брызг, обертывая их концы манжетами из листового материала на высоту не менее 30 см от уровня земли.

— защита от образования талой воды в деревянных конструкциях

— устройство наружного водоотвода в деревянных покрытиях, оптимальная конструкция выступов крыши

— предохранение древесины конструкций от капиллярного увлажнения (смачивания)

(защита против подсоса влаги из воды, почвы или строительных материалов, контактирующих с древесиной)

Особенно восприимчива к увлажнению торцовая поверхность дерева.

Поэтому, деревянные столбы и стойки, размещаемые на открытом воздухе, не ставят непосредственно на фундаменты или другие опоры, а подпирают с помощью специальных стоечных опор или ставят на горизонтальные стоечные брусья, через которые передается нагрузка на опору.

Поэтому концы деревянных балок, опирающиеся на кирпичную кладку, должны обертываться, например, толем; заделанные в стенку деревянные конструкции также защищаются листовыми гидроизоляционными материалами от строительной влаги и влаги грунтовой, которая поднимается по конструкциям (стенам) здания.

— предохранение древесины конструкций от конденсационного увлажнения, систематическая просушка древесины конструкций путем создания осушающего температурно-влажностного режима

(обеспечение достаточной тепло- и пароизоляции, хорошая вентиляция всей деревянной конструкции, вентиляция обратной стороны наружной обшивки, естественная и принудительная вентиляция помещения, устройство в конструкциях и частях зданий осушающих продухов, аэраторов)

В случаях, предусмотренных теплотехническим расчетом, необходимо использовать пароизоляционный слой.

Конденсат выступает всюду, где строительная или эксплуатационная влага диффундирует наружу и где сопротивление миграции влаги препятствует её испарению, способствуя быстрому увлажнению строительных конструкций. Конденсируемая влага в виде капель воды выступает на поверхность конструкции, увлажняя древесину.

Помимо необходимого уровня теплозащиты и пароизоляции строительных конструкций, эффективным методом защиты от подобных конденсационных повреждений является основательное проветривание всех деревянных конструктивных элементов, предусматриваемое уже на стадии проектирования объекта. Особенно оно необходимо для чердачных объемов над эксплуатационными помещениями, а также при устройстве внутренних обшивок стен и подшивок потолков в помещениях.

Так в панелях стен и плитах покрытий следует предусматривать вентиляционные продухи, сообщающиеся с наружным воздухом.

Особых мер защиты от конденсата требуют деревянные конструкции, располагаемые вокруг помещений с повышенной влажностью или непосредственно внутри этих помещений: кроме тщательной гидроизоляции полов и стен от прямого воздействия потоков воды, верхняя часть стен и потолки этих помещений должны защищаться от промочек, вызванных конденсационной влагой (пароизоляция).

3) Установка неблагоприятного для гниения температурного режима

— расположение деревянных конструкциях целиком в отапливаемом помещении либо целиком вне его

— заморозка древесины

При температуре ниже нуля развитие грибов невозможно => на некоторых лесопильных и фанерных заводах древесину хранят замороженной.

4) Исключение контакта древесины с воздухом

— замачивание древесины в воде

В условиях высокой влажности грибы не развиваются из-за недостатка кислорода =>на некоторых лесопильных и фанерных заводах древесину хранят под водой.

5) Поверхностная защита древесины лакокрасочными покрытиями

Химическая защита древесины от гниения (антисептирование):

Химические средства и способы защиты древесины должны применяться тогда, когда все строительно-конструктивные возможности древесины исчерпаны или невозможны конструктивно.

Химическая защита древесины достигается путём покрытия или пропитки элементов конструкций антисептиками (биоцидами) (веществми, ядовитые для грибов, вызывающих гниение древесины).

Средства химической защиты древесины – это препараты, состоящие в основном из действующих веществ (биоцидов), связующих веществ (для фиксации), эмульгаторов, пигментов, растворителей и других вспомогательных веществ.

Антисептики должны удовлетворять следующим требованиям:

1) обладать высокими антисептическими свойствами в отношении грибов, необходимым спектром биоцидной активности

2) легко проникать в древесину

3) быть стойкими (не разлагаться), не испаряться и не вымываться водой (иметь необходимый срок действия), быть совместимыми с защищаемым материалом в условиях эксплуатации

4) не оказывать вредного влияния на древесину и металлы

5) не быть ядовитыми (токсичными) для человека и домашних животных и не обладать неприятным запахом

6) быть дешёвыми

Существуют транспортные антисептики, действие которых ограничивается только временем транспортировки — выполнив свою задачу, он должен полностью разложиться.

Антисептирование является действенным средством как на начальном этапе — при лесозаготовительных работах, так и в дальнейшем.

Антисептирование древесины при сухом хранении на складах имеет целью временную защиту её в период сушки и хранения от поражения грибами, вызывающими окраски (и гнили).

Допустимый разрыв во времени между распиловкой и антисептированием определяется скоростью прорастания спор и проникновения мицелия вглубь древесины.

Обработку антисептиком следует проводить не позднее, чем через три-четыре часа после распиловки, так как ростовым трубкам спор большинства плесневых грибов для проникновения вглубь свежераспиленной древесины при благоприятных условиях потребуется лишь пять-шесть часов, после чего каждые сутки грибной мицелий будет внедряться на новые полмиллиметра древесины.

При применении антисептиков стоит помнить, что некоторые из них могут окрасить древесину с поверхности (например, от соды – в жёлтые цвет, от железного купороса – в серый цвет разной интенсивности).

Все наиболее употребляемые антисептики можно разделить на воднорастворимые и масляные (маслянистые).

Воднорастворимые антисептики по химическому составу можно разделить на три группы:

— минеральные (например, фтористый натрий, кремнефтористый натрий, хлористый цинк)

— органические (например, динитрофенол, динитрофенолят натрия, динитрофенолят кальция)

— комбинированные (например, уралит – смесь из 85% фтористого натрия и 15% динитрофенола)

Примеры маслянистых антисептиков – каменноугольное, антраценовое, сланцевое, креозотовое, минеральные масла, карболинеум.

Пропитка древесины антисептиками

Существует много способов пропитки древесины антисептиками, например, способом пропитки под давлением в пропиточных цилиндрах (способы полного и ограниченного поглощения), способом ванн, способом бандажей, способом пропитки на корню.

Пропитка антисептиками влияет на физико-механические свойства древесины.

Пропитанную под давлением древесину применяют в местах, где конструктивно избежать длительного воздействия влаги невозможно.

При пропитывании под давлением достигается полное проникновение средств химической защиты в заболонь древесины (полная защита).

При методе погружения (долговременное погружение) породы деревьев должны быть полностью погруженными в течение длительного промежутка времени (от одного дня до нескольких дней). Глубина проникновения должна быть более 10 мм, иначе это только защита кромки.

Большинство ядровых пород вследствие своего строения трудно поддаются проникновению. Однако малостойкая заболонь, как правило, глубоко проницаема, и, тем самым, защищаема.

В качестве защиты от сини (синевы) в заболони сосны, глубина проникновения должна быть более, чем 1,5мм.

Поверхностная обработка древесины антисептиками

Поверхностная обработка древесины антисептиками (например, способ поверхностной обмазки) менее эффективна, чем пропитка древесины антисептиками:

— в качестве защиты от сини (синевы) в заболони сосны, глубина проникновения должна быть более, чем 1,5мм. Поэтому, при нанесении защитных средств кисточкой невозможно достигнуть полной защиты от грибков, поражающих древесину.

— если древесина всё время мокрая с влажностью выше 30%, то, несмотря на химическую защиту древесины (при защите поверхности) и покрытие, сохраняется опасность гниения внутри, особенно при больших поперечных сечениях древесины.

Поверхностная обмазка древесины (промазка древесины) применяется, главным образом, в постройках, с целью предохранения конструкций от разрушения домовыми грибами.

Промазка производится подогретыми антисептиками (креозот и карболинеум подогреваются до 60-70С, фтористый натрий до 20-30С).

Промазку производят кистью или при помощи опрыскивателей в два приёма: второе покрытие наносят после того, как древесина высохнет после первой промазки. Сухую древесину промазывают маслянистыми антисептиками, а сырую – водорастворимыми антисептиками.

При поверхностной обмазке древесины проникновение антисептика в древесину происходит на небольшую глубину (фтористый натрий проникает в древесину сосны с торца на глубину 5-20мм, поперек волокон на 2-3мм; маслянистые антисептики проника.ют с торца на глубину 5-10мм, а поперёк волокон на 1-2мм). При такой малой глубине пропитки защита может не достигнуть цели, если появятся трещины и заражение грибами произойдёт через них.

При хранении неокоренных кряжей и чураков, в особенности лиственных пород, их защищают от задыхания, синевы, гнили и трещин путём покрытия торцов, а также ран от срубания сучков и обдиров коры влагозащитными и антисептическими замазками.

Влагозащитные замазки затрудняют испарение воды и тем самым препятствуют развитию грибов и появлению трещин, а антисептические замазки, кроме того, имеют в своём составе антисептики. Для защиты от солнечных лучей обмазанные торцы покрывают известковым раствором, который употребляют также для забеливания коры хранимых кряжей (кроме берёзовых) для предохранения коры от высыхания.

Влагозащитные замазки бывают горячие (нефтяные битумы, пеко-смоляные смеси, сухоперегонные уваренные смолы) и холодные (битумные эмульсии и пасты, пеко-смоляные и смоляные пасты, искусственные фенольно-формальдегидные смолы).

Для получения антисептических замазок к названным выше веществам примещивают маслянистые антисептики (древесный, каменноугольный и торфяной креозот, деготь, смолы).

Горячими замазками можно покрывать только подвяленные, немокрые торцы, эмульсии же и пасты хорошо ложатся также и на мокрые торцы.

Во всех случаях перед нанесением замазки лёд, снег и грязь должны быть счищены.

Соединения хрома в средствах защиты древесины служат, прежде всего, для фиксации действующих веществ на древесине, в результате чего эффективно уменьшается вымывание.

Однако, вследствие токсичности хроматов, их использование подвергается сомнению.

Защиту от биоповреждений древесины следует проектировать в соответствии с указаниями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Что делать при обнаружении грибов в древесине

Методы борьбы с грибами, появившимися в деревянных конструкциях сооружения, должны определяться прежде всего видом обнаруженных грибов.

Одновременно следует провести тщательное исследование объема и степени поражения древесины.

1 Так как грибной мицелий способен образовывать внешне не различимые дочерние колонии, находящиеся на растоянии нескольких метров от места обнаруженного гриба, необходимо все деревянные элементы, размещенные вокруг пораженного места полностью «раскрыть», то есть сделать доступными для осмотра и последующей обработки.

2 Деревянные конструкции, в которых обнаружен настоящий домовый гриб, должны быть полностью разобраны в радиусе не менее 1 м от зоны поражения, а затем сожжены. При обнаружении грибов-вредителей других видов следует заменить только те деревянные элементы, несущая способность которых уменьшилась в результате разрушений, причиненных грибами.

3 Поверхность древесины, подвергшейся агрессивному воздействию грибов, обтесытвают; другие материалы (например, засыпки), находящиеся в непосредственном контакте с пораженной древесиной, очищают щетками, раствор из швов кладки выскребают на толщину 2-5 мм. С целью уничтожения существующих грибов и осуществления профилактических мер в древесине высверливают отверстия, через которые вглубь дерева закачиваются соответствующие химические вещества;поверхность древесины также обмазывают средствами защиты от грибов, обработке подлежат и поверхности всех смежных строительных конструкций.

Швы кладки заново расшивают цементным раствором, в который добавляют защитные составы, стойкие к воздействию известковой среды. Затем кладку оштукатуривают раствором с антисептическими добавками.

В заключение на обработанных участках заново делается засыпка, укладывается новая тепло- и звукоизоляция.

С использованием материалов книг Л.М. Перелыгин — «Древесиноведение» 1957, «Справочник по древесиноведению. Книга первая» — Гослесбумиздат 1959

Источник