Класс Жгутиковые: общая характеристика

Класс Жгутиковые – это мельчайшие организмы, которые в процессе эволюции заняли промежуточное положение между растениями и животными. Их значение в природе велико: растительные виды участвуют в переработке органики водоемов и формируют планктон, являющийся важной составной частью пищевой цепочки, а другие виды жгутиконосцев вызывают опасные заболевания.

Класс Жгутиковые: общая характеристика

Класс Mastigophora (или Жгутиковые) объединяет группу протистов, которые не относятся ни к животным, ни к растениям, ни к грибам. Это большая категория живых существ, отличительной особенностью которых является наличие одного или нескольких жгутиков, используемых для перемещения и получения пищи.

Местом обитания для представителей класса Жгутиковых является пресная и морская вода, почва, а некоторые паразитируют или живут в симбиозе в организме животных и растений. Активный образ жизни для них характерен только во влажной среде.

Морфологически они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, а также формировать колонии численностью до 20 тыс. клеток. Большинство из них имеют мелкие размеры, шарообразное, овальное или веретеновидное тело. Оно покрыто мембраной или слоем плоских мембранных пузырьков, обеспечивающих стабильную форму.

Конфигурация и расположение жгутиков могут быть различными. У некоторых организмов они расположены вдоль всего тела, образуя вместе со складкой на его поверхности органоид движения в виде перепонки. Такое строение часто встречается у паразитирующих видов.

Жгутик движется в среде винтообразно, благодаря чему тела жгутиконосцев «ввинчиваются» в окружающую жидкость. Этот органоид имеет довольно сложную структуру: снаружи он покрыт мембраной из 3 слоев, а внутри находятся нитевидные структуры из спаянных микротрубочек.

Классификация

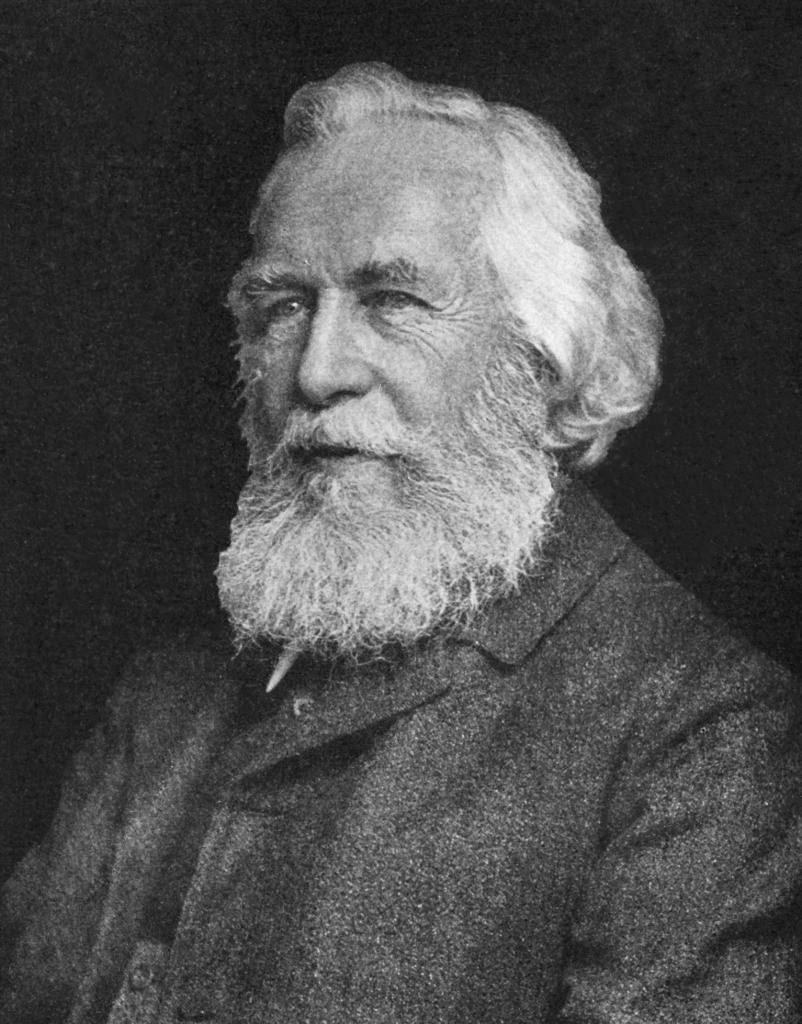

В группу протистов, кроме класса Жгутиковых, входят простейшие, водоросли и грибы. Эти живые существа были выделены по остаточному принципу. Определить их в отдельное царство предложил английский зоолог и палеонтолог Ричард Оуэн и немецкий естествоиспытатель Эрнст Геккель (на фото ниже). До них эти организмы считали низшими зелеными водорослями, или простейшими.

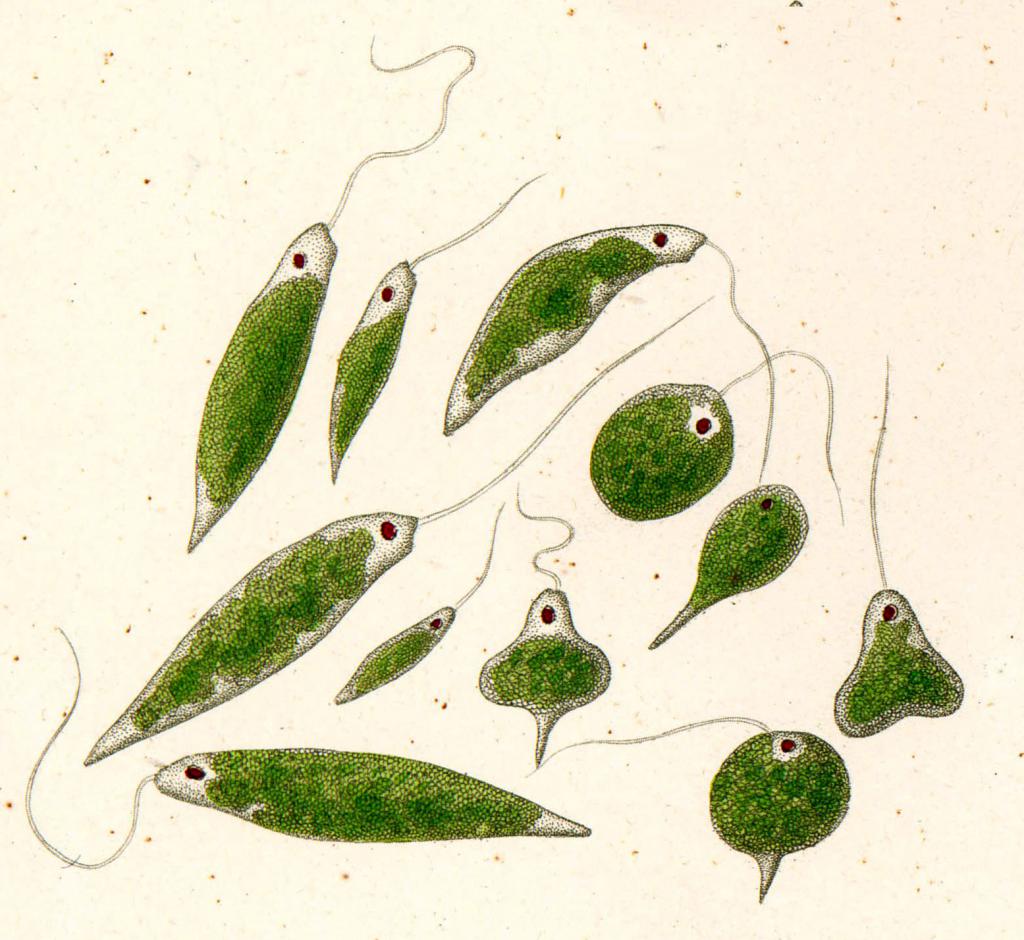

Уже в XIX в. ученые отмечали, что чем ниже ступень, на которой находятся представители животного или растительного царства, тем сложнее провести четкую грань между ними. Так, эвглена зеленая, являющаяся «классическим» представителем жгутиковых, на свету питается как растение, а при плохом освещении – как животное, путем поглощения готовых органических соединений.

Однако выделение жгутиконосцев в отдельную группу стало общепринятым только в 1969 г. В старых классификациях, описывающих царство протистов, классы Саркодовые и Жгутиковые относили в тип Саркомастигофоры.

Возможно, что существующая систематизация еще будет меняться в связи с развитием молекулярной филогенетики, которая позволяет определить родственные связи между организмами на основе изучения их ДНК.

Питание

Одной из общих характеристик класса жгутиковых является то, что представителям этой группы присущи самые разнообразные формы питания:

Осмотрофные – гетеротрофные и автотрофные. Поглощение веществ производится путем пассивного транспорта растворенных элементов через поверхность клетки. Автотрофы, в отличие от гетеротрофов, могут самостоятельно синтезировать органические соединения из неорганических (с помощью фотосинтеза). У них накапливаются запасные питательные вещества, по составу близкие к крахмалу и жиру.

Фаготрофные. У таких простейших класса Жгутиковых существует органелла, которую называют «клеточным ртом». Он представляет собой специализированный участок тела для захвата пищи (бактерий и других протистов). У многих фототрофных жгутиконосцев «клеточный рот» выполняет также функцию экскреции.

По способу питания жгутиконосцев делят на растительные (Phytomas tigophorea) и животные (Zoomastigophorea). Выделение продуктов метаболизма у пресноводных видов чаще всего происходит с помощью другого органоида – сократительной вакуоли, которая открывается наружу через пору.

Размножение

Размножение организмов класса Жгутиковые происходит в большинстве случаев продольным бинарным делением, реже – с образованием половых клеток, содержащих одинарный набор хромосом, и последующей копуляцией. Сразу после оплодотворения происходит сокращение числа хромосом. Такой вид размножения характерен главным образом для растительных видов.

При делении надвое жгутик переходит к одной из дочерних клеток, а у другой он образуется заново. У колониальных организмов деление осуществляется двумя способами:

общее число клеток увеличивается, они сразу вырастают до размеров материнских, а затем колония «перешнуровывается»;

дочерняя колония состоит из мелких клеток, которые многократно делятся.

Если условия внешней среды для жгутиконосцев неблагоприятны, то они образуют цисты с плотными оболочками, которые помогают им выжить. В последующем из них выходит большое количество молодых особей.

Эволюция

Класс Жгутиковых является одной из промежуточных групп между растениями и животными, являясь одновременно их родоначальником. Те организмы, которые были способны к фотосинтезу, эволюционировали по 2 направлениям. У одних из них возник дополнительный вид хлорофилла с и начал образовываться ламинаран – полисахарид, присущий бурым водорослям. У других жгутиконосцев стал преобладать зеленый хлорофилл a и b. Появилось и промежуточное звено – желто-зеленые водоросли с зеленой окраской, не имеющие хлорофилла b.

В результате образовалось 2 отдела водорослей: с преобладанием бурых пигментов и зеленых. Первые «захватили» море, а из вторых в дальнейшем возникли фотосинтезирующие высшие наземные растения.

Особенности

Отличительными характеристиками класса Жгутиковых являются следующие:

постоянная форма тела;

наружная оболочка или хитиновый панцирь;

органеллы движения – жгутики, представляющие собой выросты цитоплазмы;

наличие хлорофилла и светочувствительной органеллы (стигмы) в растительных жгутиконосцах, их свободный образ жизни в воде;

присутствие кинетопласта в основании жгутика, который обеспечивает его подвижность и содержит дополнительное большое количество ДНК.

Представители Phytomas tigophorea

Класс Жгутиковых включает около 8 тысяч видов. Среди растительных жгутиконосцев наиболее распространенными и важными отрядами являются:

Хризомонадовые. Одноклеточные организмы с 1-3 жгутиками. Населяют морские и пресные воды. Являются типичными представителями планктона.

Панцирные. Их клеточная оболочка состоит из пластинок клетчатки. Имеют два жгутика в передней части тела. Также входят в состав планктона. Среди жгутиконосцев этой группы есть организмы, живущие в симбиозе с радиоляриями (одноклеточными планктонными микроорганизмами) и коралловыми полипами.

Примнезиидовые. Имеют известковый панцирь. После отмирания падают на дно и формируют меловые отложения.

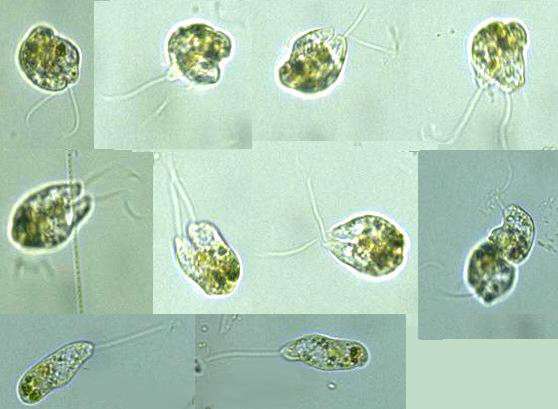

Эвгленовые. Характерны для пресноводного планктона. Поглощают органические вещества, загрязняющие воду. Широко применяются в экспериментальной биологии.

Вольвоксовые. Большинство из них – одноклеточные организмы с 2-4 жгутиками. Формируют планктон преимущественно в пресных водоемах.

Класс Zoomastigophorea

Большинство жгутиконосцев класса Zoomastigophorea – это паразиты растений и животных. Среди них наиболее яркими представителями являются следующие:

Воротничковые. Предположительно от них произошли остальные животные. Имеют 1 жгутик, окруженный микроворсинками для лучшего захвата пищи. Встречаются как одиночные, так и колониальные формы.

Кинетопластиды. Среди них есть опасные паразиты человека из рода трипаносом и лейшмания. Первые паразитируют в крови и спинномозговой жидкости, приводя к развитию сонной болезни и других тяжелых патологий. Переносчиками гамбийской и родезийской формы трипаносомоза является муха це-це, а лейшманиоза – москиты.

Дипломонады. Из них наиболее известными являются представители рода лямблия. При паразитировании в кишечнике происходит развитие болезни, сходной с колитом. Характерная черта этих микроорганизмов – удвоенное строение тела, по форме напоминающее делящуюся клетку.

Трихомонадовые. Имеют 4-6 жгутиков, один из которых – управляющий. Одно из распространенных паразитарных заболеваний, вызываемых этими микроорганизмами, – урогенитальный трихомониаз.

Роль в природе

Зеленые жгутиконосцы выполняют важные функции:

самоочищение водоемов от органических загрязнений, участие в переработке и минерализации органики;

отложение сапропелей, известковых и кремниевых пород, которые входят в состав земной коры;

формирование планктона, который является пищей для более крупных живых организмов (быстрое развитие фитопланктона приводит к «цветению» воды);

полезный симбиоз с животными.

Из некоторых видов класса Жгутиковые делают лекарственные препараты.

Животные жгутиконосцы, как уже указывалось выше, играют большую роль в развитии многих заболеваний у человека и других животных.

Источник

Питание простейших. Органеллы питания

У простейших встречаются следующие типы питания: автотрофное, гетеротрофное и миксотрофное. Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал).

Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами путем эндоцитоза. Способы питания –голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип.

Отыскание и захват пищи связаны со сложным пищевым поведением протистов. Среди различных объектов наружной среды они активно выбирают пищевые объекты и фагоцитируют их. Это в основном связано с восприятием химических сигналов, исходящих от пищевого объекта. Сложную ловчую и пищеварительную сеть образуют ризоподии фораминифер. Специальные ловчие аппараты в форме щупалец, выделяющих липкий секрет, который служит для улавливания живой добычи, имеются у сосущих инфузорий. Многообразие способов захвата и поглощения пищи, так же как и характера самой пищи, у протистов необычайно велико.

Органеллы пищеварения: пищеварительные или пиноцитозные вакуоли, формирущиеся на время переваривания пищи.

Амебоидные простейшие поглощают пищу в любом месте клеточных покровов. Уже у свободноживущих жгутиконосцев, особенно хищных форм, наличие плотной пелликулы уменьшило размеры той части поверхности тела, которая могла осуществлять транспортировку жидкостей и газов, а также пищи, через покровы простейшего. Это закономерно привело к появлению участков покровов, специализированных для захвата пищи и выведения переваренных остатков. Возникает органелла, устроенная по-разному в разных таксонах, называемая цитостомом (клеточным ртом). Поскольку жгутиконосцы все время находятся в движении, они не могут захватывать пищевые частицы любой частью своей поверхности, поэтому на переднем конце клетки появляется специализированный участок: так называемая клеточная глотка. У большинства фототрофных жгутиконосцев она же выполняет экскреторную функцию, но у бесцветных фаготрофных форм, то есть тех жгутиконосцев, которых мы относим к Protozoa, глотка уже функционирует как настоящий клеточный рот (цитостом) и служит для приема твердой пищи. Цитостом не обязательно располагается на переднем конце тела. В зависимости от особенностей движения простейшего и обтекания его тела потоком воды, цитостом может смещаться на ту часть клетки, где, в соответствии с гидродинамическими качествами данной формы клетки, наиболее вероятен захват пищевой частицы.

Место, где происходит выведение непереваренных остатков пищи, называется порошицей, цитопроктом. Экзоцитоз — у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. При отсутствии цитопрокта непереваренные остатки пищи выводятся в любом месте тела (амеба), либо в определенном (эвглена), к которому подходит пищеварительная вакуоль.

Осморегуляция. Регуляция осмотического давления актуальна для протистов, живущих в пресных водах. Они вынуждены выводить наружу избыток жидкости, постоянно поступающей извне в результате перепада осмотического давления. Для этой цели используются сократительные вакуоли, обладающие у разных протистов различной степенью сложности. В наиболее простом варианте работа сократительной вакуоли выглядит следующим образом: избыток жидкости заполняет сначала мелкие пузырьки, которые затем сливаются в одну крупную вакуоль. Вакуоль сокращается, выводя содержимое наружу, и весь процесс повторяется. Несмотря на кажущуюся простоту работы осморегуляторной системы, она очень сложна. В ней участвуют многие системы клетки (прежде всего цитоскелет), взаимодействие которых до конца не выяснено.

Поведение, реакция на внешние раздражения

На различного рода внешние раздражения свободноживущие протисты чаще всего реагируют изменением направления движения. Эти реакции носят название таксисов и кинезов. Последние отличаются от первых не направленным, а флуктуирующим движением к раздражителю или от него. В зависимости от характера раздражения различают следующие основные формы таксисов.

Фототаксис — реакция на освещение. Автотрофные протисты обычно имеют положительный фототаксис. Они направляются к источнику света. Однако при слишком ярком освещении фототаксис может стать отрицательным. Для большинства гетеротрофных протистов характерен отрицательный фототаксис.

Хемотаксис. У протистов обычно развита чувствительность к химическим раздражителям. Они либо удаляются от определенных (чаще вредных) веществ, либо направляются к ним. К этой же категории хемотаксических воздействий относятся сближение и контакты особей или гамет при половых взаимодействиях — копуляции или конъюгации, что связано с выделением особых веществ — гамонов, химическая природа которых еще плохо изучена.

Механотаксис. Эта реакция включает 2 формы — тигмотаксис и реотаксис. Положительный тигмотаксис выражается в стремлении простейшего к механическому контакту с предметами окружающей среды, отрицательный — к активному уходу от таких контактов. Отрицательный реотаксис — движение простейшего в направлении тока жидкости, в которой оно обитает, положительный — движение навстречу току жидкости. Все эти двигательные реакции играют существенную роль в поведении простейших в естественной среде обитания.

Термотаксис. Движение в направлении оптимальной температуры при наличии температурного градиента среды свойственно многим протистам. Нужно иметь в виду, что понятие «оптимальная температура» в значительной степени условно, ибо оптимум легко смещается в зависимости от предшествующего температурного режима.

Гальванотаксис. В электрическом поле большинство протистов обнаруживают определенную пространственную ориентировку. Одни виды направляются прямо к катоду, другие организмы, напротив, движутся к аноду. Причина этих различий неясна и требует дальнейших исследований.

Ядерный аппарат.

У всех протистов имеются типичные клеточные ядра характерной для эукариот структуры. Однако они значительно различаются по форме и количеству в клетке. Клетку со многими ядрами называют полиэнергидной, а с одним — моноэнергидной. Способы деления ядер протистов гораздо многообразнее, чем у многоклеточных животных и растений. В рамках группы происходило, вероятно, становление митоза, мейоза и полового процесса, что нашло отражение в существенных различиях этих явлений в разных таксонах. У простейших различают 6 форм митоза.

Источник