МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА

Майкопская культура , границы которой охватывают предгорья Северного Кавказа, начала формироваться в эпоху ранней бронзы. Наибольшее количество памятников, относящихся к этой археологической культуре, сосредоточено в бассейнах рек Белой и Фарса, а название своё она получила в честь знаменитого Майкопского кургана. Значение этого уникального памятника для мировой археологии сложно переоценить.

Майкопский курган

Курган 11-метровой высоты располагался в восточной части города Майкопа, и первым исследователем, возглавившим раскопки на этом месте, был известный отечественный археолог Н. И. Веселовский. Произошло это в 1897 году.

Расположенную в центральной части могильную яму прямоугольной формы окружал кромлех из известняковых плит.

В процессе обустройства могильной ямы её стенки были обшиты деревом, а бревенчатый потолок опирался на деревянные столбы. Деревянные перегородки разделяли могилу на три части, в наиболее просторной из которых располагалось главное погребение.

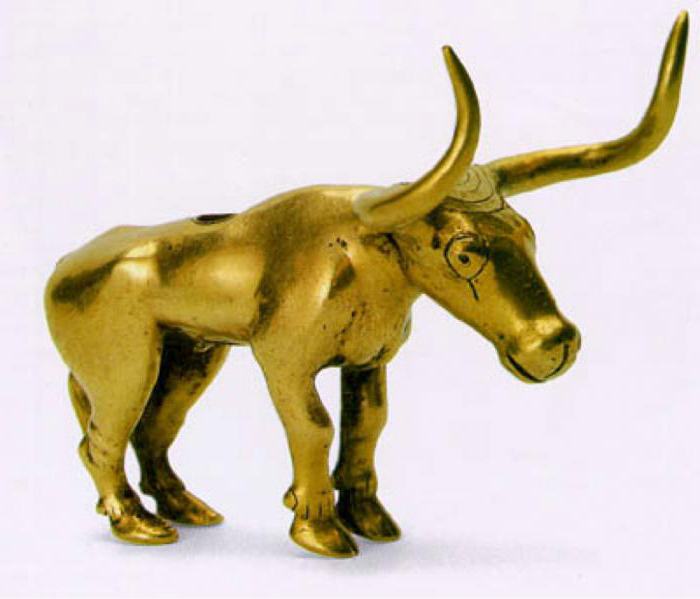

Все трое погребённых лежали на боку в скрюченном состоянии. Скелеты и дно могильной ямы покрывал густой слой красной краски. Над телом главного покойника располагалось некое подобие балдахина, расшитого золотыми бляшками, — на костяке сохранилось несколько десятков золотых пластин в виде львов и быков.

Рядом с телом археологи обнаружили восемь серебряных полых трубок длиной более метра каждая, на четырех из которых были насажены фигурки золотых и серебряных быков. Ученые интерпретируют эти трубки как возможные опоры балдахина.

Помимо этого, в заполнении погребальной камеры археологам удалось обнаружить множество золотых, серебряных, сердоликовых и бирюзовых бусин, другие ювелирные украшения, а также керамические и металлические сосуды. Заполнение могильной ямы изобиловало не только драгоценностями, но и предметами вооружения и орудиями труда, изготовленными как из камня, так и из металла.

Убранство двух второстепенных захоронений уступало главному, но было не менее разнообразным и также включало в себя украшения, в том числе, золотые и сердоликовые бусы, а также металлические и керамические сосуды.

Богатая коллекция уникальных находок, их высокая историческая и художественная ценность позволила учёным с самых первых дней начала раскопок отнести Майкопский курган к числу наиболее выдающихся археологических памятников в северокавказском регионе. Вероятно, здесь покоился старейший представитель рода, либо предводитель племени, который помимо руководящей роли выполнял ещё и функцию жреца. В вопросах датировки Майкопского кургана большинство исследователей сходятся на середине III тыс. до н. э.

Старомышастовский клад

Первый год раскопок кургана в Майкопе ознаменовался ещё одной знаковой находкой — во время работ по добыче глины в станице Старомышастовской был обнаружен клад. В состав клада, помещённого в серебряный сосуд, входило более 2,5 тысяч бусин из золота и сердолика, головка льва и фигурка быка, выполненные из золота и серебра, несколько золотых розеток.

Кроме того, клад включал в себя несколько сотен бус, изготовленных из полудрагоценных камней, а также три десятка золотых проволочных колец с нанизанными на некоторые из них сердоликовыми бусами.

По стилистике Старомышастовские находки очень близки с теми, что археологам удалось обнаружить в Майкопском кургане. Хронология также совпадала.

Новосвободненские курганы

Важные результаты, позволившие уточнить хронологию майкопской культуры, были получены археологами в ходе исследования крупной курганной группы в нескольких километрах от станицы Новосвободной, расположенной на левом берегу реки Фарс. Два кургана из этой группы исследовались Н. И. Веселовским в 1898 г., а материалы из них позволили выделить более поздний период развития майкопской культуры. Этот период первоначально получил название «новосвободненского» этапа, однако существует гипотеза о том, что новосвободненская культура могла существовать самостоятельно.

В курганах у станицы Новосвободная археологи выявили две дольменообразные гробницы. В конструктивном отношении первая гробница представляла собой сооружение из мощных плит и разделялась на две камеры разного размера. В большой камере находился погребённый, который покоился на боку в согнутом положении у западной стенки гробницы и головой был ориентирован на юг. Скелет был щедро посыпан охрой. Погребальный инвентарь отличался богатством и разнообразием, включал в себя многочисленные изделия из драгоценных металлов и камней, что свидетельствовало о высоком социальном статусе похороненного здесь человека.

В изголовье гробницы были обнаружены многочисленные золотые украшения: серьги с лазуритовыми привесками, височные кольца, игла с ушком, бусы. Помимо золотых бусин также встречены сердоликовые и выполненные из горного хрусталя. В области грудной клетки погребённого располагались в основном орудия труда и военное снаряжение: бронзовые топоры-тёсла, ножи и кинжальчики, наконечники копий и многое другое. Вдоль восточной стенки гробницы помещались котлы, изготовленные из тонких медных листов, а также медные и керамические сосуды небольших размеров.

Маленькая камера содержала только предметы различного назначения: шарик для пращи, несколько наконечников для дротиков, точильные бруски и медные шилья, подвески и костяные бусы.

Вторая двухкамерная дольменообразная гробница была обнаружена в ходе раскопок ещё одного кургана, исследованного Н. И. Веселовским. Поперечная плита также разделяла её на два помещения разной площади, одно из которых использовалось в качестве погребальной камеры, а второе предназначалось для хранения погребального инвентаря. В отличие от первой новосвободненской гробницы вторая имела плоскую, а не двускатную крышу.

Около западной стенки большой камеры располагалось тело погребённого, который покоился в скорченном положении на правом боку головой на юг. Скелет был покрыт охрой. Поверх костяка сохранились фрагменты верхней одежды, сшитой мехом наружу, а также остатки одеяния из шерсти и окрашенной в пурпурный цвет холщовой ткани. В изголовье было обнаружено несколько треугольных кремнёвых наконечников стрел, а также посоховидные серебряные булавки, имеющие сходство с найденными ранее булавками. Комплекс находок из гробницы включал в себя также несколько топоров, два четырехгранных шила, нож и маленький кинжальчик, вложенный в медные ножны.

В небольшом тайнике, устроенном над головой погребённого, строители гробницы поместили два золотых кольца, а также соединённые красным плетёным шнурком бусины из серебра и сердолика. В области колен были найдены три каменных шарика для пращи. Помимо перечисленных находок, в погребальной камере находилось несколько глиняных горшков, покрытых красной и чёрной краской и украшенных жемчужным и ёлочным орнаментом, рядом с которыми лежал точильный брусок.

Находки из второй камеры представлены, преимущественно костяными бусами, также там были найдены два кабаньих клыка и бронзовое шило.

Урочище «Клады»

Ещё две абсолютно схожие по конструктивным особенностям гробницы были обнаружены археологами в на рубеже 1970-80-х годов в урочище «Клады». Инвентарь из двухкамерной гробницы в кургане, раскопанном в 1979 г., отличался удивительным богатством. В погребальной камере покоились останки взрослого и ребёнка, рядом с которыми исследователи обнаружили огромное количество всевозможных предметов, включая серебряные и бронзовые украшения, скульптурные фигурки животных, орудия труда и предметы вооружения. Коллекция бус из этой гробницы поражает разнообразием материалов, из которых они изготовлены: горный хрусталь, сердолик, драгоценные металлы.

Особого внимания заслуживает находка бронзового обоюдоострого меча, длина которого составляет 63,5 см. Вторая камера не отличалась богатством убранства и содержала лишь глиняную посуду и кости животных — остатки погребальной пищи.

В 1982 г. А. Д. Резепкин изучил курган с погребением женщины. Захоронение не изобиловало инвентарём, однако исследователей поразили нанесенные на стены одной из камер красной и черной краской рисунки. На трёх стенах были изображены лук с колчаном и щит, а на четвёртой — бегущие лошади. Значение этого открытия огромно, поскольку прежде росписи в подобных гробницах не встречались. Для изучения особенностей искусства эпохи раннего металла данная находка имеет важнейшее значение.

Говоря об архитектуре погребальных памятников майкопской культуры, можно с уверенностью сказать, что они являются отражением социального статуса погребённых в племени или роде. Судя по инвентарю захоронений, основные богатства были сосредоточены у представителей родоплеменной верхушки.

Поселения

Помимо курганов майкопская культура представлена и целым комплексом поселенческих памятников, открытых на рубеже 1950-60-х годов в бассейне рек Фарс и Белая. Полученных материалов оказалось достаточно для реконструкции облика этих поселений, которые представляли собой конгломерат жилых построек, располагавшихся вокруг защитной стены с центральной площадью.

Известны и пещерные стоянки носителей майкопской культуры, среди которых наиболее полно исследовано поселение Мешоко, в оборонительных целях окружённое мощной каменной стеной. Благодаря раскопкам на территории поселений стало известно, что майкопские племена занимались, преимущественно животноводством, а также земледелием, которое играло второстепенную роль.

Майкопская культура и Ближний Восток

Изучение материалов из Майкопского кургана и других памятников майкопской культуры позволило выделить основные характеристики носителей этой археологической культуры, распространённой в Прикубанье и на Северном Кавказе приблизительно во 2-й половине IV — начале III тыс. до н. э.

Носители майкопской культуры в достаточной степени владели искусством металлообработки, а также добычи сырья из местных руд. Они занимались изготовлением предметов быта и вооружения, ювелирных украшений и предметов культа.

Некоторые изделия из золота и серебра, обнаруженные в курганах майкопской культуры, демонстрируют выраженный привозной характер, что свидетельствует о наличии контактов с другими племенами и народностями. По мнению исследователей, большинство из импортных предметов происходят из Передней Азии.

Таким образом, хотя формирование и развитие майкопской культуры происходило на местной основе, однако немаловажную роль в этом процессе играло и влияние переднеазиатских цивилизаций.

Источник

Майкопская археологическая культура: основные сведения

Археологические культуры Кубани разнообразны и многочисленны. Сейчас на её территории находится более 58 тысяч древних памятников. Рассмотрим одну из основных культур Кубани бронзового века – майкопскую, отдельно остановившись на особенностях погребения, по которым конкретные археологические культуры выделяют из ряда других.

Майкопская культура

Сегодня наиболее обоснованным считается датирование данной культуры 2-й половиной IV-го — началом III-го тысячелетия до н.э. Истоки майкопской культуры, предположительно, находятся на территории Ближнего Востока.

Название свое культура получила по имени Майкопского кургана, открытого в конце девятнадцатого века, с погребенным в нём родоплеменным вождем. Его место находится на пересечении Курганной и Подгорной улиц в современном Майкопе.

Занятия

Основным занятием представителей майкопской культуры было скотоводство, особенно разведение овец. Также занимались они земледелием, об этом свидетельствуют найденные зернотёрки и мотыги.

По-видимому, майкопская культура взаимодействовала с другими посредством торговли. Жителям степей они поставляли бронзовые предметы, которые заняли место медных, ранее прибывавших с Балкан и Карпат. В свою очередь, с юга им привозили бирюзу и лазурит.

Как и другие представители археологических культур эпохи ранней бронзы, майкопцы пользовались повозками. Колеса у них были из цельного дерева.

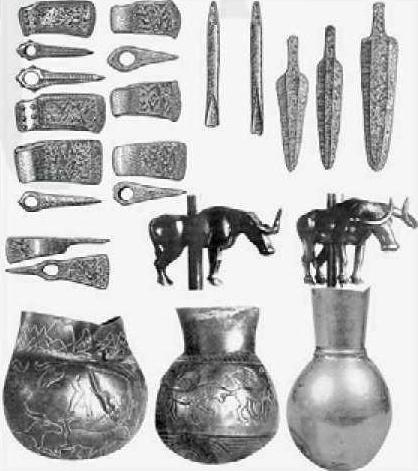

Люди майкопской культуры хорошо освоили добычу и обработку металлов – золота, бронзы и других. Из них изготавливали посуду, оружие, украшения, ритуальные изображения животных. Методы обработки металла и художественные черты изделий типичны для Ближнего Востока конца IV—первой половины III тысячелетия до н. э., что также говорит в пользу происхождения майкопской археологической культуры оттуда.

Типичные изделия

Особенно характерны для этой культуры бронзовые изделия (мышьяковые и никелевые сплавы). Основные их формы:

- сосуды (в основном котлы);

- оружие (топоры, кинжалы, ножи, мотыги, шилья, долота, наконечники копий, мечи);

- псалии (части узды для запрягания животных).

Найдены вещи из золота и серебра: сосуды, фигурки, височные кольца, булавки, украшения, накладки и так далее.

Несмотря на то, что майкопцы уже знали и использовали металлы, они продолжали использовать и орудия предыдущей эпохи. Из камня в основном делали:

- зернотёрки;

- пестики;

- серпы;

- топоры;

- тесла, долота;

- наконечники (кремневые);

- инструменты для обработки металла, точила;

- ножи;

- навершия булав;

- сосуды.

Из цветных камней (сердолика, лазурита) до нас дошли украшения – браслеты, подвески, бусы.

Также в майкопской культуре использовались кость и рог. Из них делали мотыги, крючки, наконечники, подвески, бусы, молотки, долотца.

Из глины (в основном красной) майкопцы изготавливали утварь. Был известен и гончарный круг. Для керамики характерно хорошо отмученное тесто. В основном она неорнаментированная, однако иногда встречается «жемчужный», врезной и другие орнаменты. Обнаруженные глиняные пряслица говорят о том, что было известно ткачество.

Распространение культуры

Поселения майкопцев встречаются большей частью в горах, в ущельях. Это было обосновано труднодоступностью для чужеземцев и удобством для обороны. Поселения окружались стенами из камня, возводимыми от неприятеля. Народы майкопской культуры были воинственными, захваченных пленных превращали в рабов.

Памятники майкопской культуры распространены:

- на равнинах и в предгорьях западной и центральной частей Северного Кавказа и Предкавказья;

- в бассейнах рек Кубани, Верхней Кумы, Верхнего и Среднего Терека;

- в районах Черноморского побережья – от Тамани до Новороссийска;

- в степях Ставропольского края.

Отдельные памятники и единичные находки встречаются:

- в центральной и южной части Волгоградской области, на севере вплоть до Нижнего Дона и степей Калмыкии;

- на территории от Северного Причерноморья до Каспийского моря.

Особенности захоронений

Основные памятники майкопской культуры – курганные погребения, то есть захоронения под искусственной насыпью. С умершим в могилу клали оружие, украшения, утварь. С вождями также хоронили специально умерщвлённых людей – черта, характерная для многих первобытных культур. Величина кургана зависела от статуса покойного: вождей хоронили под большими курганами, простых людей – под меньшими. Зачастую снаружи погребение по кругу обкладывалось камнями (так называемый кромлех, черта мегалитических культур).

Перед тем, как предать тело земле, покойных посыпали охрой. Это происходило и в ямной археологической культуре. Некоторые ученые считают, что у народов, входивших в эти культуры, было развито поклонение огню, а красный цвет охры – его символ. Положение тела в могиле – лежа скорчено, преимущественно на правом боку.

Могила обычно выглядит как квадратная или прямоугольная яма в кургане или же располагается на поверхности, на огороженном месте. Изредка встречаются овальные ямы. Также редко, но бывает канавка, разделяющая могилу на части.

Попадаются и очень крупные могилы. Сверху все они засыпались землей или камнями. Перекрытие делали из дерева (плашек или коры), на которое насыпался камень. Встречается укрепление могил с помощью деревянной рамы, поверху оно могло также перекрываться деревом, в результате образуя сруб, возвышающийся над землёй. Могилы с обкладками из камней иногда накрывались каменными плитами.

Редкими для майкопской культуры являются катакомбные захоронения.

Источник