- Погребальные обычаи в Финляндии

- До крещения

- После крещения

- Современнность

- Любителям истории. Происхождение избушки на курьих ножках

- Книжная лига

- Правила сообщества

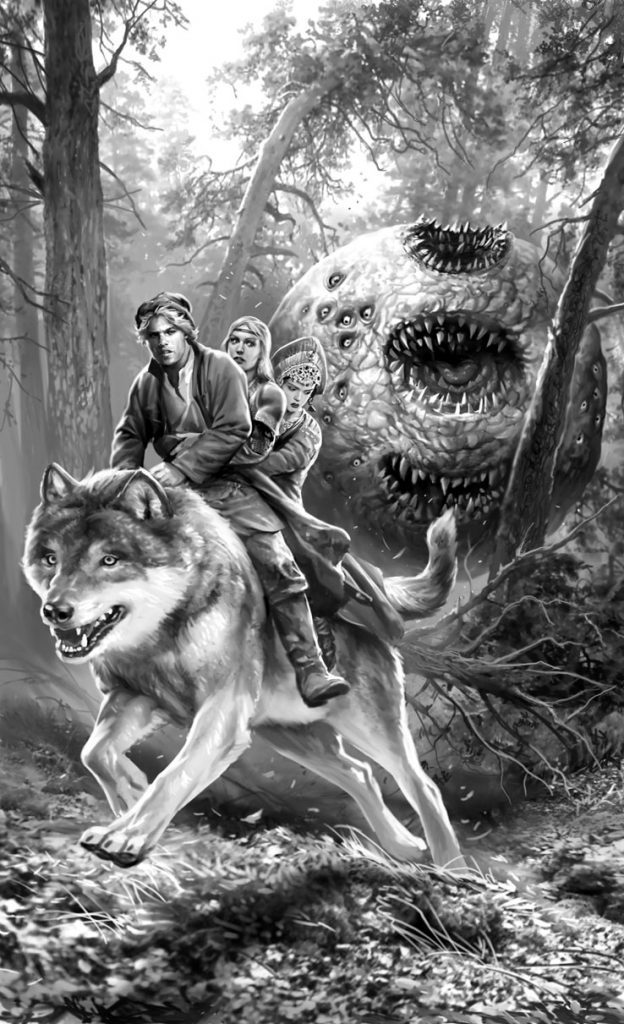

- Рудазов Александр трилогия «Сказанья старины глубокой» или у Лукоморья дуб зеленый…

- Наконец-то нашёл!

- Очередной баян, не?

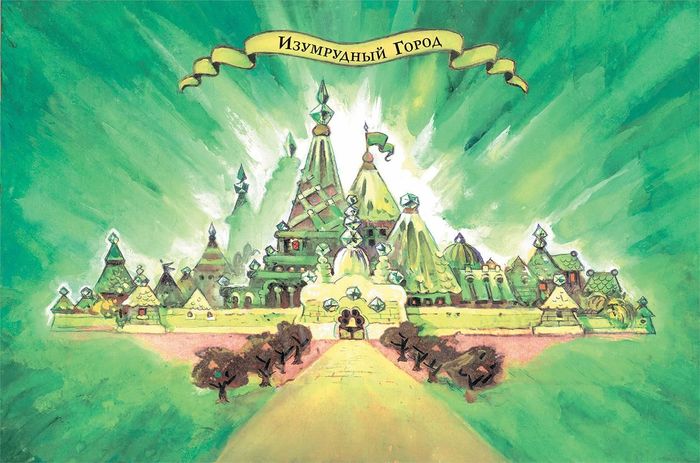

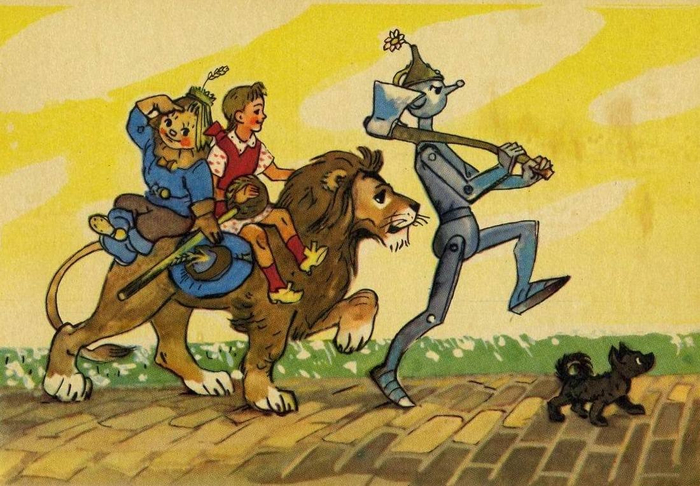

- Что пишут иностранцы про «Волшебника Изумрудного города» Волкова?

- Моя первая книга

- Как Ленин и Сталин убили Бога. «Антирелигиозные сказки народов СССР». М. ГАИЗ, 1939

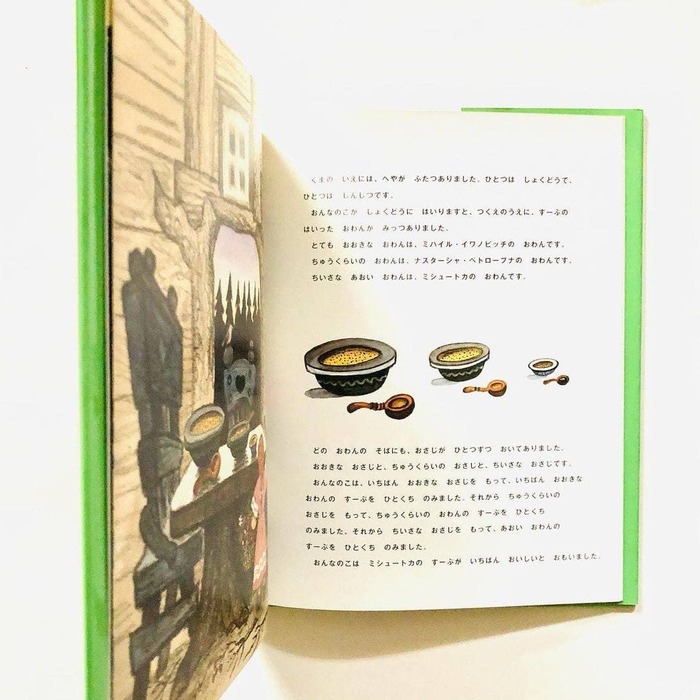

- Русская сказка «Маша и Медведи» на японском

- «Изумительный Морис и его учёные грызуны» — про влияние чечетки на улучшение межвидовых отношений

- Волшебная английская сказка

Погребальные обычаи в Финляндии

Христианство в его евангелическо-лютеранской версии является основным определяющим фактором, сформировавшим погребальные обычаи большинства современных финнов, а также этнических шведов, предки которых полтысячи лет назад сделали евангелическое лютеранство основной религией в Финляндии. Какие-то оттенки можно связать с древностью до крещения, а также с наследием католичества и православия. Но по-преимуществу всё в духе евангелическо-лютеранских традиций при возрастающем распространении атеизма.

До крещения

Одним из древнейших захоронений в Финляндии является некрополь Саммаллахденмяки, расположенный на безлесной возвышенности у моря и состоящий из нескольких десятков каменных сооружений. Примерно три тысячи лет жившие здесь люди бронзового века полагали, что после смерти все уходят к солнцу. И потому свои захоронения они располагали на открытых высоких местах, откуда легче попасть на небо. Однако, по большей части предки финнов полагали, что после смерти душа человека попадает в Туонелу — подземное или подводное царство, где живут примерно так же, как и в этой жизни. Поэтому в могилу закладывали то, что может пригодиться в загробном мире: еду, оружие, украшения.

Древнее языческое кладбище находится близ дороги, ведущей в Тампере. Когда-то оно располагалось на морском побережье, но с тех пор море отодвинулось более, чем на пятнадцать километров. Все сооружения некрополя построены из больших гранитных валунов. Возведены они на скалах, с видом на море.

Археологи установили, что применялись и кремации, и массовые захоронения. Похоже, что одно из сооружений выполняло роль крематория. Другое строение в виде большой четырехугольной пирамиды, выложенной внутри каменными плитами, похоже на святилище. Однако окончательно ученые так и не установили его назначение, возможно, что всё же это одна из могил.

Конечно, по прошествии тысячелетий трудно установить подлинную картину из того дописьменного времени. Так что приходится ограничиваться более или менее правдоподобными предположениями.

После крещения

В середине XII века на финскую землю пришло христианство. И несколько сотен лет шёл процесс перехода от прежних местных погребальных обычаев к другим в рамках новой религии. Свой отпечаток наложило и то, что в западных землях, населённых преимущественно финнами, новые порядки насаждались католическими шведскими священнослужителями, а в юго-восточных, где преобладали карелы, — православными русскими. Так что и ныне небольшую православную часть населения Финляндии (около 1 %) составляют в основном карелы, живущие на востоке страны.

С середины XVI века Финляндия приняла евангелическое лютеранство вместе со Швецией, в состав которой она входила до начала XIX века. В последующий столетний период российского владычества лютеранство в Финляндии не подвергалось притеснениям. Оно так и осталось основной религией большинства финнов и после обретения страной независимости в начале ХХ века. То есть на протяжении последних пятисот лет основное влияние на местные погребальные обычаи оказывало евангелическое лютеранство.

Столетие назад в сельской местности покойника после обмывания и облачения в похоронную рубашку относили на доске в амбар или сарай. Накануне похорон вечером в доме покойного устраивались его проводы с приглашением родственников и соседей. Накрывался стол с угощением и алкоголем, к столу нередко приносили и покойного. На следующий день перед домом пастор произносил проповедь, пелись лютеранские псалмы, произносились слова прощания. Затем гроб с покойником закрывали крышкой и последний гвоздь забивался родственником под присловье: «Вот тебе в дорогу, и больше не проси». Далее гроб отвозился на кладбище на повозке, за которой шли провожающие. По возвращении вновь устраивалось застолье.

Кое-где на половине пути к кладбищу похоронная процессия останавливалась, чтобы сделать карсикко. У дерева, обычно у сосны, особым образом обрубали сучья. Такие деревья, карсикко, служили обозначением границы между селением и кладбищем. Это были знаки для мёртвых, напоминающие о том, что к живым им являться не надо.

Современнность

В начале XXI века в Финляндии действует устоявшаяся за последние сто лет похоронная система на основе частно-государственного партнёрства. Подтверждением хорошей работы системы является состояние финских кладбищ, на которых регулярно наводится порядок как на могилах, так и на прилегающей территории. Многие кладбища выглядят, как ухоженные парки. Большинство памятников оформлены в лаконичном протестантском стиле. Обычно это гранитные плиты с гравировкой основных сведений о покойнике, иногда с изображением четырёхконечного креста. На православных могилах на памятниках встречаются гравировки восточного восьмиконечного креста. На некоторых памятниках присутствуют небольшие скульптурные фигурки ангелочков. Могилы с оградами практически отсутствуют.

В соответствии с религиозной принадлежностью гражданин Финляндии платит церковный налог (1,75 %), в состав которого входит налог на погребение. Соответственно, после смерти его похоронят на кладбище церковного прихода, к которому он был приписан. Место на кладбище предоставляется бесплатно, не требуется оплата отпевания и копки могилы. Но могут возникнуть сложности, если семья захочет похоронить усопшего в другом месте. При похоронах атеиста потребуется оплатить место захоронения и работу по копке могилы.

Все похоронные расходы, не покрываемые за счёт церковного налога, оплачиваются из средств усопшего. При их нехватке выделяется государственное пособие на похороны. Родственники платят только за цветы на могилу. Согласно протестантской традиции, на могилы возлагают лишь живые цветы.

Согласно православной традиции, похороны должны быть проведены не позднее третьего дня после смерти. Но финны по большей части не спешат с этим. Вполне обычно погребение через 4-6 недель после наступления смерти. Массовое распространение в стране получила кремация, на которую приходится от 40 до 70 % всех захоронений.

Перед похоронами организуют поминки, на которых семья и близкие делят трапезу, вспоминают о покойном, иногда поют. Поминальный стол может быть очень скромным и состоять лишь из кофе с печеньем, так называемый «поминальный кофе». А может быть и весьма обильным. Всё определяется благосостоянием усопшего.

Во время похорон и после них финны не носят украшений и одеваются в черное. Обычная продолжительность траура — сорок дней. В это время принято отказываться от массовых развлечений. Через шесть недель и через год устраиваются поминальные трапезы.

Сообщение о смерти должно быть обязательно опубликовано в газете. Оно имеет юридическое значение. В течение шести месяцев после наступления смерти различные люди и организации, которым задолжал усопший, могут подать исковые заявления. В случае подтверждения судом по ним будут проведены вычеты из наследства покойного.

Ежегодно в Финляндии в начале ноября, в День Всех Святых, поминают усопших и посещают их могилы. На кладбища приносят живые цветы и зажигают свечи.

Источник

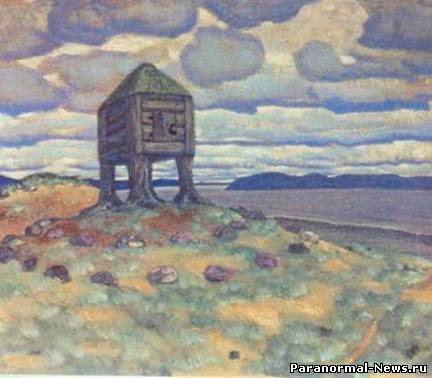

Любителям истории. Происхождение избушки на курьих ножках

Всем привет , этот пост является продолжением #comment_79957107 поста . Извиняюсь за неточности и ошибки .

Известно, что давным-давно на территориях верхней Волги, Оби и Москва-реки жили племена финно-угров — предки летописных Мери и Веси. Их культура названа по городищу у с. Дьяково, расположенного вблизи Коломенского (усадьба в Москве), которое было исследовано в 1864 г. Д.Я. Самоквасовым и в 1889-90 гг. В.И. Сизовым.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Долгое время оставался неизвестным погребальный обряд дьяковцев. Ученые изучили десятки памятников, но среди них не было ни одного могильника. Науке известны погребальные обряды, после которых от праха не остается практически ничего, либо захоронения не имеют внешних признаков. Шансы найти следы подобных погребений почти равны нулю или во многом зависят от воли случая.

В 1934 г. в Ярославском Поволжье при раскопках дьяковского городища Березняки было найдено необычное сооружение. Когда-то это был небольшой бревенчатый домик, в котором находились кремированные останки 5-6 человек, мужчин, женщин и детей. Долгое время этот памятник оставался единственным в своем роде. Прошло более тридцати лет, и в 1966 г. был найден еще один «домик мертвых», и не на Верхней Волге, а в Подмосковье, близ Звенигорода, при раскопках городища у Саввино-Сторожевского монастыря.

По мнению исследователей, когда-то это была прямоугольная бревенчатая постройка высотой около 2 м с двускатной крышей. С южной стороны был устроен вход, внутри у входа находился очаг. В «домике мертвых» были найдены остатки не менее 24 трупосожжений и, как и на городище Березняки, обломки сосудов, украшения и грузики «дьякова типа». В нескольких случаях прах был помещен в сосуды-урны. Некоторые из урн были сильно обожжены с одной стороны, возможно, что во время погребальной церемонии они находились около костра.

Обычай строить бревенчатые надмогильные сооружения не является уникальным. Он широко известен по многочисленным археологическим и этнографическим данным на севере Восточной Европы и Азии, причем в некоторых областях эта традиция существовала вплоть до XVIII в. и даже позднее. Погребальный обряд выглядел, скорее всего, следующим образом: тело умершего сжигали на костре где-то за пределами поселения. Такой обряд у археологов называется кремацией на стороне. После совершения обряда кремированные останки помещались в «домик мертвых», своеобразную родовую усыпальницу, обычно находившуюся в удаленном от жилья месте.

Как и в предыдущем случае, «домик мертвых» был обнаружен прямо на территории поселения, что достаточно странно для погребального сооружения. Впрочем, как считают исследователи, коллективная усыпальница могла быть устроена там тогда, когда городище уже не использовалось как поселение.

Но наиболее интересно то, что с этими «домиками мертвых» русские знакомы с самого детства.

«Домик мертвых» — это та самая избушка Бабы-Яги, на тех самых куриных ножках! Правда, они на самом деле КУРНЫЕ. Древний погребальный обряд включал в себя обкуривание ножек «избы» без окон и дверей, в которую помещали труп или то, что от него осталось.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Избушка на курьих ножках в народной фантазии московитов была смоделирована по образу дославянского (финского) погоста — маленького «домика мертвых». Домик ставился на опоры-столбы. В «домик мертвых» московиты складывали испепеленный прах покойного (как и хозяйка избушки Баба-Яга всегда хочет засадить Ивана в печь и изжарить его там). Сам гроб, домовина или погост-кладбище из таких домиков представлялись как окно, лаз в мир мертвых, средство прохода в подземное царство. Вот почему сказочный герой московитов постоянно приходит к избушке на курьих ножках, чтобы попасть в иное измерение времени и в реальность уже не живых людей, а волшебников. Другого пути туда нет.

Куриные ноги — всего лишь «ошибка перевода». «Курьими (курными) ножками» московиты (славянизированные финно-угры) называли пеньки, на которые и ставилась изба, то есть домик Бабы-Яги изначально стоял всего лишь на закопчённых пеньках. Скорее всего, эти пеньки обкуривались, чтобы по ним не проникали в «домик мертвых» насекомые и грызуны.

В одной из двух сохранившихся повестей «О начале Москвы» рассказывается о том, что один из князей, спасаясь в лесу от сыновей боярина Кучки, укрылся в «срубе», где был погребен «некоторый мертвый человек».

Знаменательно и описание того, как старушка помещается в избушке: «Зубы на полке, а нос в потолок врос», «Лежит на печке Баба-Яга костяная нога, из угла в угол, зубы на полку положила», «Впереди голова, в углу нога, в другом другая». Все описания и поведение злобной старушки отличаются канонической заданностью. Это не может не наводить на мысль о том, что мифологический персонаж так или иначе навеян реальностью.

Не похоже ли это на впечатления человека, заглянувшего через щелку внутрь описанного выше небольшого «домика мертвых», где лежат останки погребенного? Но почему тогда Баба-Яга — женский образ? Это становится понятным, если предположить, что похоронные ритуалы исполняли дьяковские женщины-жрицы.

РУССКИЕ — НЕ СЛАВЯНЕ

Российские ученые с завидным упрямством отстаивают фантазии о якобы «славянском» происхождении русских, а потому называют «славянскими» и сказки о Бабе-Яге, и обряд «домика мертвых». Например, известный специалист в области мифологии А. Баркова пишет в энциклопедии «Славянская мифология и эпос» (ст. «Верования древних славян»):

«Её избушка «на курьих ножках» изображается стоящей то в чаще леса (центр иного мира), то на опушке, но тогда вход в неё — со стороны леса, то есть из мира смерти. Название «курьи ножки» скорее всего произошло от «курных», то есть окуренных дымом, столбов, на которых славяне ставили «избу смерти» — небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный обряд существовал у древних славян ещё в VI-IX вв.). Баба-Яга внутри такой избушки представлялась как бы живым мертвецом — она неподвижно лежала и не видела пришедшего из мира живых человека (живые не видят мёртвых, мёртвые не видят живых).

Она узнавала о его прибытии по запаху — «русским духом пахнет» (запах живых неприятен мёртвым). Человек, встречающий на границе мира жизни и смерти избушку Бабы-Яги, как правило, направляется в иной мир, чтобы освободить пленную царевну. Для этого он должен приобщиться к миру мёртвых. Обычно он просит Ягу накормить его, и она даёт ему пищу мёртвых.

Есть и другой вариант — быть съеденным Ягой и таким образом оказаться в мире мёртвых. Пройдя испытания в избе Бабы-Яги, человек оказывается принадлежащим одновременно к обоим мирам, наделяется многими волшебными качествами, подчиняет себе разных обитателей мира мёртвых, одолевает населяющих его страшных чудовищ, отвоёвывает у них волшебную красавицу и становится царём».

Это выдумки, славяне к Бабе-Яге и ее «домику мертвых» не имеют никакого отношения.

И.П. Шаскольский писал в очерке «К изучению первобытных верований карел (погребальный культ) (Ежегодник музея истории религии и атеизма, 1957. М.-Л.):

«Для изучения первобытных верований наиболее интересны представления карел о погребальном сооружении как о «доме для мертвого». Такие представления имелись в древности у многих народов, но на карельском материале они могут быть прослежены особенно явственно.

Как уже сказано, в карельских могильниках в каждую могильную яму обычно помещался сруб из одного или нескольких венцов; сруб обычно был около 2 м длины и (если могила предназначалась для одного покойника) 0,6 м ширины. В некоторых случаях над срубом устраивалась дощатая крыша. При этом все сооружение вместе с крышей оставалось ниже поверхности земли. В открытых В.И. Равдоникасом могильниках XI-XIII вв. на реках Видлице и Тулоксе (у северо-восточного берега Ладожского озера), принадлежавших, по-видимому, карелам-ливвикам, также существовал обряд погребения в срубе, с той лишь разницей, что сруб с погребением не опускался в могильную яму, а помещался на поверхности земли, и над ним насыпался невысокий курган (В.И. Равдоникас. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и юго-восточном Приладожье Л., 1934, стр. 5.)

В наиболее развитой форме (встретившейся в нескольких могилах) это сооружение имело не только крышу, но и пол из досок, вместо пола на дне сруба иногда бывала разостлана звериная шкура или же настлан слой глины (подражание глинобитному полу). Это сооружение представляло собой прямое подобие обычного крестьянского дома; в таком «доме» должна была, очевидно, протекать загробная жизнь умершего.

Аналогичные представления прослеживаются в Карелии и по этнографическим данным.

В глухих районах северной Карелии в конце XIX в. можно было видеть на старых кладбищах небольшие бревенчатые «домики для мертвых», вынесенные на поверхность земли; эти домики представляли собой глухой сруб из нескольких венцов и были снабжены двускатной крышей. К коньку крыши часто был прикреплен резной деревянный столбик, в свою очередь имевший маленькую двускатную крышу. В некоторых случаях это сооружение находилось над могилами двух или нескольких родственников; тогда число столбиков конька указывало на число погребений.

Избушка на курьих ножках- языческий Домик мертвых

Иногда этот столбик ставили рядом со срубом. С течением времени обряд, видимо, несколько упростился. Вместо сруба со столбиком над могилой стали воздвигать только один столбик, сделавшийся символом «домика мертвых».

Подобные могильные столбы с двускатными крышами и богатой орнаментацией были широко распространены в Карелии еще в XIX в. Во многих местах под давлением православного духовенства столбы были заменены новой формой надгробных памятников — крестами с двускатными крышами

Можно проследить и другую линию развития того же обряда. Уже в XII-XIII вв., вместо устройства целого «дома для мертвого», большей частью ограничивались символическим изображением этого дома в виде сруба из одного венца. Обычай опускать в могилу сруб из одного венца сохранялся в отдельных районах Карелии до конца XIX в. С той же лишь разницей, что срубом окружалось не одно захоронение, а все погребения одной семьи. В других районах вместо могильного сруба могилу стали окружать венцом из бревен, лежащим на поверхности земли. Находящаяся на Тикском кладбище могила легендарного карельского героя Рокача окружена на поверхности земли забором из девяти бревен, т. е. настоящим срубом».

Как видим, это традиции не «древних славян», а карелов и прочих финнов. Предки русских — финно-угры Московии — хоронили своих покойников в «домиках мертвых», что казалось диким для киевских князей, захвативших Залесье. Болгарские попы, приехавшие с киевскими князьями, боролись с этим обрядом, но все равно русские по сей день ставят погребальные кресты с двускатными крышами. Эта русская традиция четко отражает финское происхождение русского этноса.

Книжная лига

12.5K постов 58.4K подписчиков

Правила сообщества

Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.

При создании поста обязательно ставьте следующие теги:

«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;

«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;

«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».

Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.

А что, собственно, означает утверждение «русские — не славяне»? На что это влияет и как именно?

немного разозлило. существует столько мнений о том, кто такая баба-яга, что означал ее домик, что не понятно, как автор может быть так уверен в своей точке зрения.

Рудазов Александр трилогия «Сказанья старины глубокой» или у Лукоморья дуб зеленый…

В давние студенческие годы я просто обожал книги Александра Рудазова. Романы цикла «Архимаг» и «Яцхен» были буквально зачитаны мною до дыр, каждая новая книга воспринималась как настоящее событие.

А потом что-то изменилось. Сперва вышло крайне спорное окончание дилогии «Мудрецы», затем – целая плеяда посредственных романов, завершивших цикл «Архимаг». Романов, на которые невозможно было смотреть без изумления после отличной (пускай и роялистой местами) «Войны колдунов». А уж про никакущего «Сына архидемона» и вспоминать не хочется. Да, были еще проблески, например, годный (пускай и под завязку набитый сортирным юмором) «Властелин», прекрасные «Шумерские ночи», но с каждой новой книгой мой интерес к творчеству автора ослабевал, в один прекрасный момент сойдя на нет.

И вот, в прошлом году, поддавшись внезапному приступу ностальгии, я решил проверить: а что там у Рудазова? Появилось ли что-нибудь новое?

Выяснилось, что появилось и очень даже немало всякого. Причем главным, пожалуй, оказалось то, что книга, которую я в свое время считал лучшей в портфолио автора, превратилась в полноценную завершенную трилогию. Речь идет о «Преданьях старины глубокой».

Об этом романе, а также о его продолжениях «Былины сего времени» и «Конец сказки» я и хочу поговорить сегодня.

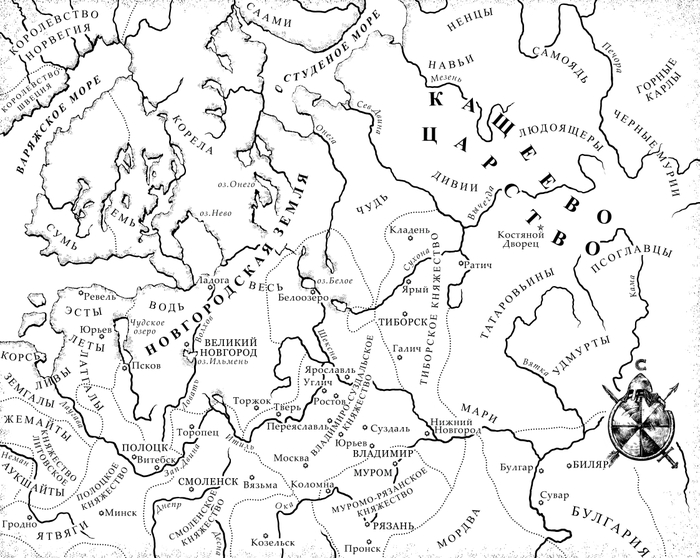

Велика Русь и обильна. Десятки княжеств, и в каждом правит Рюрикович. Владимир,

Новгород, Суздаль, Рязань, Киев, Тверь, Волынь, Переяславль, Чернигов, Смоленск…

Устанешь перечислять их все, да так и не перечислишь.

Но все же есть и границы у земель русских. Степи кочевые на полудне,

города латинянские на закате, леса карельские на полуночи…

и царство мрака на восходе. Тиборское княжество — самое крайнее.

Восходнее него нет добрых земель, есть только Тьма и Кривда.

И, конечно, их порождения.

В начале тринадцатого века на самом востоке земель Русских в Тиборском княжестве случилось неожиданное. Младший брат князя Глеба Берендеича Тиборского – Игорь – отправился вызволять супругу – Василису – из логова Кощея Бессмертного. Этот древний чародей и владыка нелюдских народов на Руси давно был известен своей любовью к двум вещам: золоту и красавицам. И то и другое он предпочитал складировать вместо того, чтобы употреблять по назначению. Впрочем, к теме эти его девиации не относятся.

Быстро выяснилось, что, во-первых, Игорь Берендеич далеко не так крут, как ему самому того хотелось бы, а во-вторых, что Василиса, может, и Прекрасная, но уж точно не Кроткая там, или Целомудренная.

Княгиня решила избавиться от туповатого, но сильного мужа весьма экзотическим способом – инсценировав собственное похищение Кощеем, и у нее почти это получилось. Почти, потому как у чародея на все человечество вообще и Русь в частности имелись свои планы, и удачная ситуация со вторым братом князя Тиборского оказалась для древнего колдуна настоящим даром небес, ведь Кощей замыслил ни много ни мало, а уничтожить большую часть людей на планете!

В результате он сжег город Игоря, а самого князя поделил на ноль, прихватив в качестве трофея его молодую жену. Что, кстати, логично, ведь если тебя обвинили в преступлении, которое ты не совершал, нужно срочно его совершить, дабы люди не возводили напраслину.

А в это же время младший брат князя Игоря Берендеича – Иван — спасает оборотня по имени Яромир, отзывающегося также на погоняло Серый Волк. Перевертыш неудачно поспорил с лесной ведьмой Ягой Ягишной, и средняя из трех хранительниц границы между мирами подстроила ему паскудную ловушку, которая и прикончила бы волколака, ежели бы не сердобольный княжич.

Вот таким вот странным образом зародилась дружба между человеком нового мира и реликтом мира старого. Дружба, которая подарит шанс на победу против древнего мага и его легионов нелюдей, готовых вот-вот обрушиться на Русь, дабы жечь и убивать.

— А разве Правда не всегда побеждает? — скуксился Иван.

— Всегда… — ласково взъерошил соломенные волосы брата князь. — Всегда, Ванька…

Кто победил, тот, значит, и прав, так-то вот…

Коли МЫ победим — так мы Правда, а коли НАС победят — так мы уже Кривда.

На побитого легко плевать, сдачи уже не даст…

Что можно сказать о мире трилогии. Автор воспользовался старым и проверенным методом Пратчетта. Ну, то есть взял классические сказки, легенды и мифы, разбавил их кучей постмодернистского переосмысления, добавил щепотку хорошего юмора, тщательно перемешал, запек и поставил на стол перед восторженной публикой.

В результате у нас имеется до боли известный мир сказок, осовремененный и хорошо понятный читателю. Сказочные элементы в нем плавно вплетены в реальную быль, в результате чего князья превратились в свору ублюдочных мудаков, грызущихся за власть, точно бешеные псы (что, вполне соответствует историческому моменту), появилась политика, местничество, особенности феодального строя на Руси периода раздробленности и т.п.

Помимо этого, автор представил свое видение ряда сказочных персонажей.

Кощей получил родословную, став сыном древнего хеттского бога Вия и обретя, таким образом, полубожественный статус.

Кот Баюн превратился в злобную хренотень размером с хорошо откормленную рысь, любящую полакомиться человеческим мясцом и знающую едва ли не все сказки мира. Включая даже повесть о богатом аристократе Синей Бороде, чьи вкусы весьма специфичны и не все могут понять их.

Змей Горыныч, что, логично, оказался последним драконом даже не Руси, а всего мира, Соловей-разбойник – наполовину велетом, Илья Муромец – сверхчеловеком, благодаря духу Святогор, умудрившимся прожить не одну сотню лет.

В безумном, но дико притягательном мире фэнтезийного средневековья нашлось место и злобному демону льда и стужи Карачуну, и владыке холодов Морозу-Студенцу, и оборотню Финисту Ясну Соколу, и многим, многим другим.

Тут же в недрах Уральских гор обитает Малахитница, которой подчиняются дварфы горные карлы, а в Кахетии живут дивы и колдун Джуда, любящий летать на собственной бороде и похищать прекрасных юных дев.

Здесь из бездн ада может выбраться кошмарная голова Кабалог, из мира мертвых — могучий Вий – этот старый старик, чей взгляд убивает все живое, а на огонек из Европы может заглянуть король Дикой Охоты…

Впрочем, пожалуй, мне следует остановиться, пока не рассказал слишком много.

на острове на Буяне,

эти птицы щипали вети,

эти вети бросали на землю,

эти вети подбирали бесы

и приносили к Сатане Сатановичу.

Кланяюсь я тебе и поклоняюсь, —

сослужи мне службу и сделай дружбу;

зажги сердце Кащея по мне Василисе

и зажги все печенья и легкое,

и все суставы по мне Василисе,

буди мое слово крепко,

крепче трех булатов во веки!

От автора «Архимага» я обычно жду хорошо прописанную чародейскую составляющую. И эта трилогия не стала исключением. С одной стороны, Рудазов явно воспользовался наработками из других книг своей метавселенной, а потому многие магические практики чем-то напоминают то, что можно было встретить в приключениях Креола, однако есть серьезное отличие.

Былинность происходящего наложила на местную магию серьезный отпечаток, из-за чего колдовство тут сильно заточено на ритуалы, использование разнообразных артефактов и т.п.

Другими словами, больше всего походит на то, что имело место в восхитительной «Конгрегациии»: проклятья, наговоры, разнообразные обряды, применение волшебных трав и артефактов, и многое другое. Это все было сдобрено изрядным количеством славянского фольклора, в результате чего герои пользуются такими хорошо всем известными вещами, как мечи кладенцы, сапоги-скороходы, одолень и разрыв трава, живая и мертвая вода, и многое, многое другое.

Даже могучие колдуны вроде Кощея вынуждены чародействовать в соответствии с этими правилами.

Хорошо ли это? Офигенно!

С некоторых пор мне начинает казаться, что подобная система магии – сильно лучше стандартного каста фаерболов и исторгания пульсаров всеми частями тела.

И про магию, пожалуй, хватит, потому как иначе придется спойлерить, а этого мне делать не хочется.

— В жизни существуют не только вино и женщины, — спокойно ответил Кащей. — Я бессмертен.

И у меня еще остались желания, ради которых я согласен воевать хоть со всем миром.

— И что же это за желания? Чего ты хочешь, батоно Кащей?

— Я хочу, чтобы меня уважали. Я хочу, чтобы меня боялись.

Я хочу как можно больше золота. И еще я хочу убить всех людей.

Настало время немного поговорить о главных героях трилогии (именно о главных, потому как в книге просто сонм отменных второ- и третьестепенных персонажей, и если обсуждать каждого, то повествование изрядно затянется).

Конечно же, начнем мы с Ивана Берендеича, или, если угодно, Ивана-Дурака. Что можно сказать про него? И много, и мало. С одной стороны, Иван-Дурак – это, скорее, архетип, с другой же – вполне себе главный герой романа.

Как архетип он известен едва ли не любому человеку, читавшему русские народные сказки. Как главный же герой он…

Кто? Княжич, ведущий себя в соответствии со своим общественным статусом средневекового феодала. Богатырь, способный сокрушить голыми руками десяток вооруженных воинов. Опытный боец, с детства обучавшийся – как и положено благородному княжескому сыну – воинским премудростям. Красавец и любимец женщин.

Ну а то, что недалекий – эка невидаль. Жену поумнее, и все будет хорошо.

Следующим у нас пойдет Яромир Серый Волк. Будучи сыном легендарного Волха Всеславича, он получил от отца часть его сил и дар – умение оборачиваться.

Хитроумен, точно Одиссей, опасен в бою, как сотня кованой рати, эрудирован на уровне князя, причем не русского, а, скорее, византийского. Сложно сказать, есть ли вещи, которые он не умеет и не знает. Да, конечно, Яромир – еще один архетип, впрочем, думаю, в дальнейшем нет смысл обращать на подобные факты внимание. И так все понятно.

Нетрудно догадаться, что без его помощи Иван вряд ли добился бы чего-нибудь серьезного. С другой стороны, если бы не удаль, силушка богатырская и, конечно же, сказочное везение (да-да, дуракам – везет) княжича, все хитроумие Яромира оказалось бы бесполезным (а сам он окончил бы свои дни в капкане Бабы Яги).

Важным персонажем является Василиса Прекрасная Патрикеевна. Амбициозная стерва, шагнувшая из боярынь в княгини и вознамерившаяся стать вдовствующей правительницей сперва одного города, а затем – чем черт не шутит – и целого княжества.

Умна, красива, талантлива, красноречива, достаточно неплохо разбирается в магии, так как добрых восемь лет прислуживала третьей из сестер-колдуний – Авдотье Кузьминичне Яге, прекрасно умеет манипулировать людьми. Жаждет власти и явно считает себя умнее других. Крайне любопытная героиня!

Эта троица – каждый на своем месте и своим способом — будет противостоять главному антагонисту трилогии – упомянутому ранее Кощею Бессмертному Виевичу. Собственно говоря, описывать Кощея – занятие столь же глупое, как и раскрывать Ивана-Дурака, но пару слов сказать все-таки нужно.

Для начала, советую забыть добрые советские сказки, где бессмертный царь показан, скорее, гротескно и смешно. Тут Кощей – по-настоящему пугающая древняя нежить, лишенная каких бы то ни было человеческих чувств. Он спокойно может разорвать младенца на куски, после чего скормить останки его же родителям, и не ощутит даже укола совести.

Он чудовищно силен и неуязвим, одним ударом разрубает закованного в тяжелые доспехи воина на две половинки, способен восстановиться из праха, не чувствует боли, страха, радости… Вообще ничего.

Идеальная нежить, лич-полубог, состарившийся тогда, когда не то, что Руси – Рима еще не было на горизонте!

Безмерно древний, безмерно жестокий, безмерно… безразличный.

И на этом – хватит обсуждать героев. Повторюсь: их в трилогии много, и практически все великолепно прописаны. Кто захочет, прочтет, а остальным хватит и этих четверых.

Два меда этому боярину!

Начну с главного. Я абсолютно убежден в том, что на сегодня эта трилогия является вершиной творчества Рудазова. Почему? Ну, потому что он проделал поистине феноменальную, титаническую, запредельно сложную работу по сведению в одном цикле мифов не только славян, но еще и всех сопредельных народов!

Каждая глава, каждая страница, каждый эпизод, буквально испещрены кучей отсылок к самым разным сказаниям, песням и былинам, многие из которых – к своему стыду – я даже не знаю.

Причем в это полотно искуснейшим образом вплетены нити из куда более поздних произведений (основанных так или иначе на древних сказаниях) вроде «Хозяйки Медной Горы» и «Вия», а также небольшие мемические штришки вроде того, что вынесен в эпиграф этого раздела.

Повторюсь: столь сложная работа, да еще и выполненная на таком отличном уровне, однозначно заслуживает самых теплых слов!

Также нельзя не отметить и языка. Слог Рудазова всегда выделялся на фоне сонма бессмысленных и беспощадных пейсателей букафф руками, издававшихся в печально известной серии «Юмористическое Фэнтези» Альфа-книги. Говоря откровенно, на мой взгляд, Рудазов является единственным писателем, которого там можно было читать. Ну, может быть, сюда еще следует добавить раннего Белянина, но только и всего.

Так вот, стилизация у автора, ИМХО, удалась превосходно! Где нужно – практически былинный слог. Где нужно – сознательно вставленные анахронизмы. Где нужно – современная речь.

Тут на ум сразу приходят знаменитые ведьмачьи декокты и батистовые трусики Ренфри. Кто бы что ни говорил, а лично на мой взгляд в своей трилогии Рудазов добился уровня текста, как у Сапковского в его «Ведьмаке». Читать эти книги – одно удовольствие, столь мощно и качественно все написано!

Отдельным пунктом у нас пойдет сюжет. Вроде бы, он достаточно банален: ну, классическое противостояние между Черным Властелином и доблестными героями, но все подано так круто, что временами аж завидки берут: вот бы тоже так научиться!

Мир – и я писал про это – также выполнен на твердую пятерку. Автор блестяще соединил сказку с историей. Получилось великолепно!

Нельзя не отметить и персонажей. Впрочем, тут я, пожалуй, буду больше хвалить не глубину их проработки (увы, но Рудазов – при всем уважении – не Аберкромби), а именно интереснейшую авторскую интерпретацию хорошо известных героев сказок и легенд.

Теперь перейдем к недостаткам. Начну, пожалуй, с тех проблем, которые НА МОЙ ВЗГЛЯД можно отыскать практически в каждой книге автора.

Итак, НА МОЙ ВЗГЛЯД Рудазов очень плохо умеет развивать характеры персонажей и обожает жопно-сортирный юмор.

Первая проблема выливается в то, что единожды сформированная личность у него практически не меняется на протяжении всего цикла, сколько бы испытаний не выпало на ее долю, и через какие бы ужасы она не прошла (пламенный привет Ванессе Ли). В «Преданиях старины глубокой» эта проблема выражена не столь сильно, но и тут она присутствует.

Вторая же, к счастью, практически не появляется на горизонте. Большинство шуток в цикле — как я уже говорил – отменного качества. Хотя местами нет-нет, да и промелькнет нечто, заставляющее дух Лесли Нильсена по-отечески улыбаться.

Можно ли выделить еще какие-нибудь недостатки? Пожалуй, да. Второй том мне показался временами провисающим. Многовато лишних сцен и историй, написанных исключительно ради того, чтобы набить пару страниц текста.

Вот, в общем-то и все, что можно предъявить «Преданиям старины глубокой».

– То, что я проиграл, еще не значит, что вы победили.

И вот мы закругляемся.

Что еще можно сказать о данной трилогии? Ознакомиться с ней стоит всем любителям хорошего фэнтези вообще, и фанатам Пратчетта – в частности.

Автор с большим мастерством воспользовался приемами отца Плоского Мира, создав захватывающее произведение, вызывающее исключительно восторг.

Строго рекомендую к прочтению.

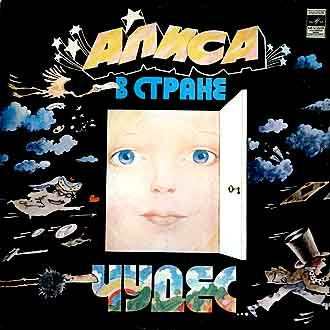

Наконец-то нашёл!

Нет, товарищи, это не рекламы пост.

Это пост о ностальгии.

У меня была в детсве пластинка. С аудиосказкой «Алиса в Стране Чудес», если быть точнее, то сама пластинка 1976 или около того, я был мал, простите, сам 1986 года выпуска )))

Но благодаря этой пластинке, я познакомился с творчеством Владимира Семёновича.

И я нашел запись! Это так прекрасно, погрузиться в детство. Моих родителей нет со мной на этой земле, но при прослушивании, я прям погружаюсь в то время, когда папа ставил на проигрыватель сказку, а мама укрывала меня одеялом.

Эмоции мои, тег собственно тоже.

Очередной баян, не?

Что пишут иностранцы про «Волшебника Изумрудного города» Волкова?

Наш «Волшебник Изумрудного города» и американский «Волшебник страны Оз» — это все-таки не совсем одно и то же. Они очень похожи, но разница в книгах тоже есть.

Волков убрал несколько эпизодов, присутствовавших у Баума, добавил ряд своих — очень важных. А заодно мягко переписал образы персонажей. Самый наглядный пример — это говорящий песик Тотошка, который в оригинале совсем не говорит. Странно представить, правда?

А ведь есть еще следующие пять книг — уже совершенно оригинальные. В них сама Волшебная страна, ее история и ее обитатели раскрываются совсем по-новому. Да и образ Элли сильно меняется. В конце концов, она взрослеет, начинает работать учительницей. Дороти из книг Баума, если помните, статична. Ей никогда не суждено вырасти, поскольку она потом навсегда переселяется в страну Оз.

Кстати, есть такое стихотворение о постаревшей Элли:

О стране, что любила, молчи, ни звука!

Между вами – пустыня, прочерк.

Миссис Каннинг сидит над тетрадью внука,

Разбирая корявый почерк,

Наклоняется низко и водит пальцем

По наречиям и глаголам.

Остается невесело улыбаться,

Потому что на сердце голо.

Возле дома дорога желта от пыли,

Башмаки то и дело рвутся.

Тайный голос нашептывает: не ты ли

Так хотела сюда вернуться,

К этой жизни, а главное, к этой смерти,

Что подходит к тебе украдкой?

Надевай нецветные очки, теперь ты –

Просто бабушка над тетрадкой.

Три ошибки на каждые четверть слова,

А до двух – дотянет едва ли.

Миссис Каннинг отводит глаза и снова

Слышит рев саблезубой твари,

Говорит с вожаком обезьяньей стаи,

Ощущает холод темницы.

И, не видя ни строчки, она листает

Тайный голос нашептывает: а если

Подходящий прогноз погоды?

На мгновенье она замирает в кресле

И вцепляется в подлокотник.

Без нее происходят такие вещи,

О которых подумать страшно:

Отправляется к Урфину перебежчик,

Дуболомы хватают Стража,

Великанша наводит свой зимний ужас

На беспомощных, милых, робких…

Миссис Каннинг готовит семейный ужин,

А потом приступает к штопке.

Опускаются сумерки. Значит, скоро

Фред и Джонни вернутся с поля.

Завтра можно будет поехать в город

И собрать мальчугана к школе.

Дотянуть бы до летних ветров, а там уж

Все случится легко и просто…

В декабре Аннабелла выходит замуж,

В марте Гудвину – девяносто.

MARE NOSTRUM (по ссылке находится группа ВК)

Ну а теперь давайте перейдем к той теме, которая обозначена в заголовке. Книга «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова была в свое время переведена чуть ли не на все языки мира. Но массовые тиражи в основном выходили только в странах соцлагеря. Большой популярностью эта повесть пользовалась в ГДР — восточной Германии.

Мы нашли на сайте Goodreads.com отзывы немецких читателей, с большой ностальгией вспоминающих о том, как читали Волкова в детстве. Итак, вот их отзывы.

Замечательная книга, которую я читала бесчисленное количество раз в детстве. В сущности, это восточноблоковский вариант «Волшебника страны Оз». Оригинал я, как девушка, выросшая на востоке Германии, тогда не знала.

История очень похожа на изначальную книгу, только вместо Дороти девушку здесь зовут Элли. Во всяком случае прямо сейчас мне в голову не приходит в голову больше никаких различий. Хотя прошло много времени с тех пор, как я в последний раз читала эти книги.

Книга детских лет… Я знала ее еще до «Волшебника страны Оз» и с удовольствием читала. Несколько лет назад купила все 6 томов в новом выпуске, чтобы прочитать их все разом. Кроме того, это любимая серия детских книг моей матери.

Сюжет, конечно, прост. Язык тоже прост. Элли — очень молоденькая девушка, а ее собачка Тотошка сразу покоряет сердце. Все очень мило описано. Идея в безусловной дружбе, которую Элли заводит со Страшилой, Железным Дровосеком и Львом. Отлично!

С нетерпением жду последующих встреч.

В детстве я одолжил книги Волкова у школьного товарища. Мне так понравилось! И до сегодняшнего дня они не теряют своего очарования.

Даже читая вслух, я с увлечением вспоминаю приключения Элли, Тотошки, мудрого Страшилы и Железного Дровосека!

Эта книга пробуждает столько приятных воспоминаний! Истории о маленькой девочке Элли, которая попала в Страну Чудес Гудвина, нравились еще моему папу. Я тоже в детстве их просто проглатывала.

История рассказана и проиллюстрирована с большой любовью. Верные спутники Элли (Железный Дровосек, застенчивый и трусливый Лев, а также пес Тотошка) быстро занимают место в сердце.

Только много позже я узнала, что повесть Волкова основана на «Волшебнике страны Оз» Баума. Но мне книги Волкова нравятся даже больше оригинала. Может быть, потому что я их прочитала первыми.

Одна из моих любимых книг в детстве. Но все-таки сейчас я ей разочарован. От языка просто бомбит. У Волкова никогда не бывает, чтобы персонаж просто что-то говорил. Он осторожно шепчет, вдумчиво спрашивает, умно отвечает и т. д. Причем на любую тему каждый должен по очереди высказаться: сначала Страшила, потом Дровосек, потом Элли, потом Лев.

Приключения кажутся несколько произвольными и несвязанными. Но радостно видеть, как увлечен сынишка.

Серия про Волшебную страну входит в число книг, которые вы наверняка читали. Мне о них в детстве папа рассказывал. А теперь я снова читаю всю серию, будучи взрослой. Великолепно и просто очаровательно.

Одна из моих любимых детских книг, которую я читала в детстве раз десять или больше. Но даже будучи взрослой, по-прежнему приятно сопровождать Элли и ее друзей в их авантюрном путешествии по Волшебной стране.

Эта версия «Волшебника страны Оз» мне намного больше нравится, чем оригинал! Персонажи и их взаимодействия имеют большую мотивацию, поэтому их легче понять.

Согласны ли вы с этими отзывами? И что сами думаете об этой книге? Пишите в комментариях!

Моя первая книга

Всем привет! Я зарегистрировалась, чтобы поделиться радостной новостью — я написала свою первую книгу! Я всю жизнь мечтала написать ее, но все не было идей. Я даже сделала доску желаний где в фотошопе нарисовала обложку для моей книги. Начинала писать, но начала сразу с большого и сложного — отложила.

С двумя маленькими детьми, среди домашних дел, найти время писать такой объем это что-то невообразимое.

И к этой книге я пришла как то незаметно и как будто естественно. Мы нашим детям каждый вечер читаем книжки, рассказываем сказки. Но книжки в нашем доме начали надоедать, сказки которые мы знали, начали подходить к концу и мы начали искать в интернете, то что считается классикой. Половина слов из старых сказок уже не употребляются в современном языке и что-то даже не знаем мы, а дети из них не понимают ничего. И половину сказки ты сидишь и пытаешься объяснить детям что это за слова такие и атмосфера теряется.

И тут наступает ключевой момент — мой муж вспоминает, когда только начинал ухаживать за мной, то он на ночь мне рассказывал сказки по телефону. Мне они перед сном были такими теплыми и добрыми.

В этот вечер муж рассказал одну, дети слушали ее с удовольствием и просили еще и еще. Вскоре и эти сказки стали кончаться и детям было предложено придумать по одному герою сказки. Муж имея эти вводные начинал придумывать новую сказку. Где-то с моралью, где-то с уютной атмосферой, но свои, которые никто и никогда не слышал. Бывало за вечер придумывалось по 3-4 сказки. Позже дети начали помогать придумывать уже нам сказки и некоторые приобретали прямо неожиданные повороты.

Вот именно эти сказки, я и решила сохранить и написать в книгу. Главная моя цель — напечатать экземпляр себе и близким на добрую память. Но муж уговорил, что можно опубликовать ее и рассказать людям. Вдруг это поможет таким же семьям как и мы разнообразить вечер с новой сказкой. Я долго сопротивлялась, потому что художественный стиль у меня хромает, а позориться не сильно хочется.

Для публикации выбрали Литрес как, наверно самую удобную и известную платформу. Книжку решили назвать — «Сказки двух героев». Ну она же начинается всегда с 2 героев)

Сейчас в черновиках вторая книга. Если близким понравиться, то ее тоже опубликуем.

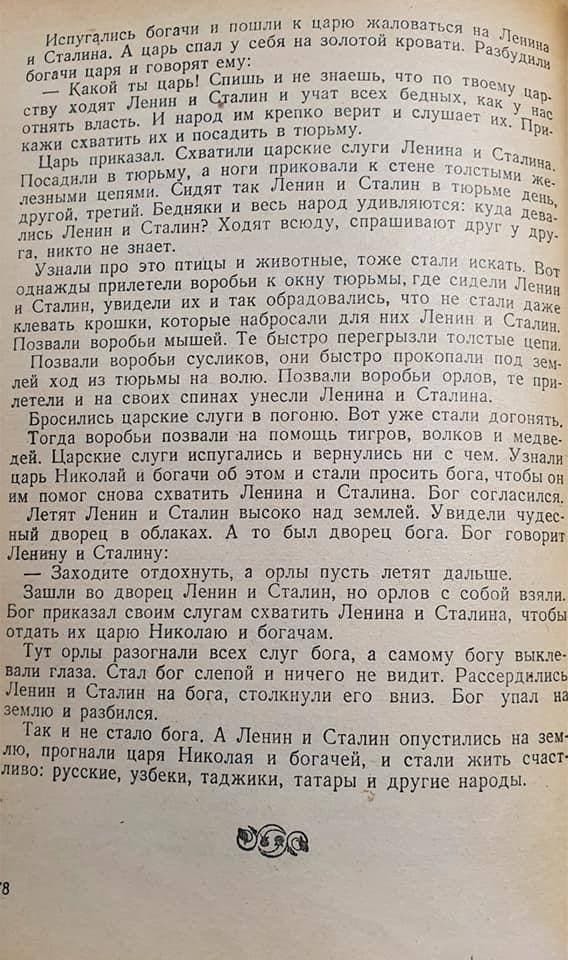

Как Ленин и Сталин убили Бога. «Антирелигиозные сказки народов СССР». М. ГАИЗ, 1939

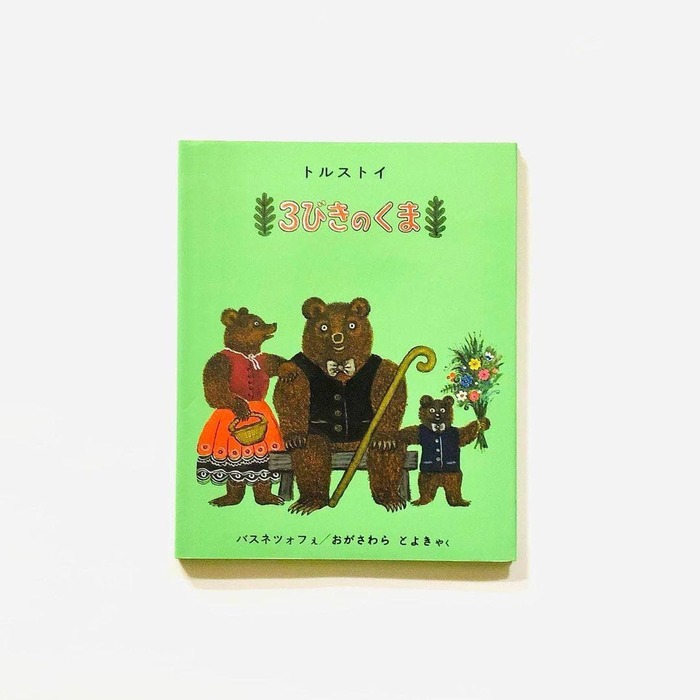

Русская сказка «Маша и Медведи» на японском

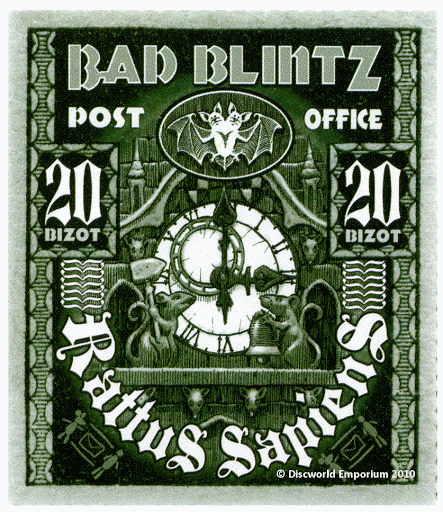

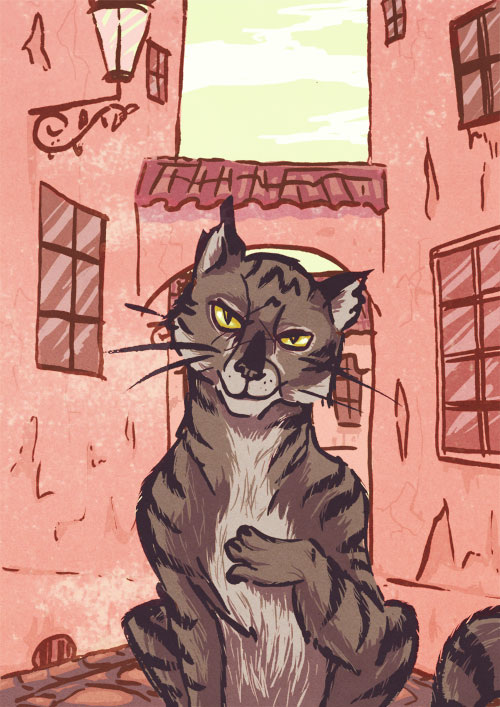

«Изумительный Морис и его учёные грызуны» — про влияние чечетки на улучшение межвидовых отношений

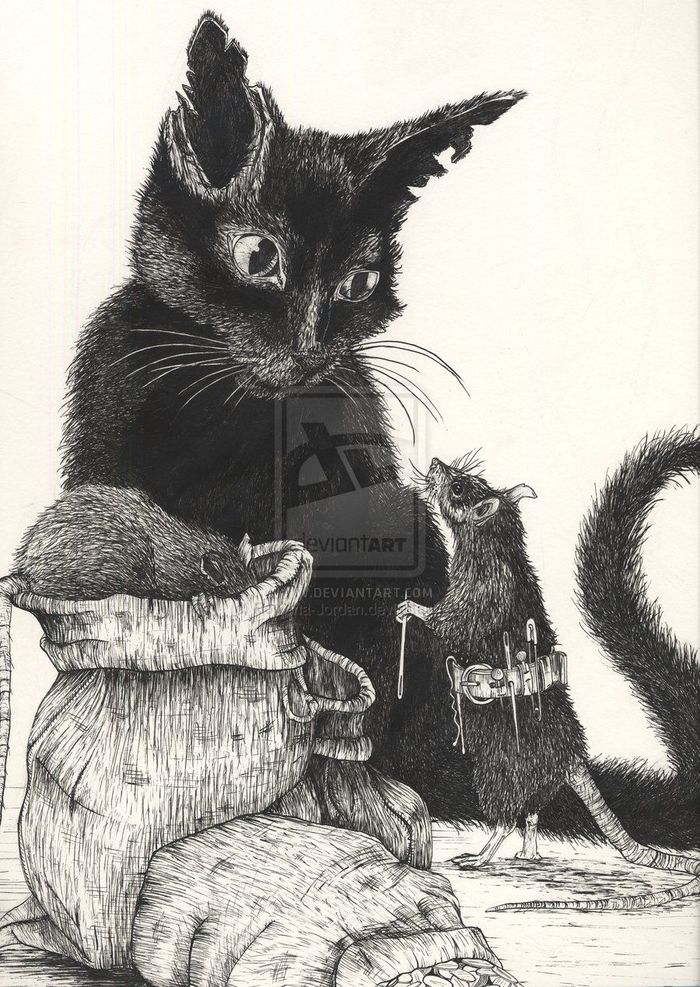

Они гоняли собак, они всех кошек одолели, взбирались к детям в колыбели и… И вот тут в город приходил дудочник. Он готов был избавить жителей города от крысиной напасти. За определённую плату разумеется. Дудочникам ведь тоже надо кушать. И плата обязана быть достойной мастерства дудочника! А то, говорят, в соседнем городе жители не захотели платить своему дудочнику, а тот как заиграл. так и всех детей из города увёл, во как! Не, дудочникам в Убервальде всегда почёт и сосиски вне очереди. Даже если это глуповатый на вид парнишка со своим подозрительно разумным котом. Вообще жителям города стоит поближе присмотреться к этому коту. Конечно каждый кот по-своему умён, но не каждый кот разумен. И не каждый кот перед тем, как откусить крысе голову, спрашивает ее: «Ты умеешь говорить?». И тем более не каждый кот перед каждым новым городом обговаривает с крысами и дудочником план набега. Да чего уж там, не каждая крыса умеет договариваться с котом, читать и даже танцевать чечетку. Но эти конкретные крысы умеют многое. Как и этот конкретный кот. Чертовы помойки Незримого Университета, от них одни проблемы.

Всем привет! С вами снова я и мои любимые Annotated Pratchett Files, сокращённо APF. Для тех, кто не в курсе, APF — это собранные фанатами Пратчетта отсылки и пасхалки из его произведений. И да, я помню, что уже давно обещала Ринсвинда, но судьба распорядилась иначе. Итак, «Изумительный Морис и его учёные грызуны» — первый детский роман о Плоскомирье.

Опасайтесь капканов и спойлеров!!

Разумеется в случае Терри «детский» — не значит «не серьёзный». Как правильно заметили в замечательной статье в МИРФ, от сказочной детской повести остаётся только костяк, над которым сэр Пратчетт переодически подтрунивает. Девочка Малисия и мальчик Киф (прости, ЭКСМО, он все-таки не Кийт), которые по всем канонам должны быть главными героями сказки, в основном препираются на втором плане. А на первый план выходят животные. Эпиграфами к каждой главе даны цитаты из книги «Приключения мистера Зайки».

«В один прекрасный день мистер Зайка решил пошалить. Он заглянул через изгородь на поле Фермера Фреда и увидел, что там полным-полно свежего зеленого салата. А вот в животе у мистера Зайки салата совсем не было. Какая несправедливость!»

Приключения мистера Зайки — это пародия на серию книг Беатрис Поттер про кролика Питера, большинство которых повествует о пушистых зверушках, которые добры друг к другу. Из книг про животных, ведущих себя как люди, можно вспомнить также великий «Ветер в ивах» Кеннета Грэма. А читают и верят в эту детскую сюсипусечную сказку настоящие животные из плоти и крови. Крысы, ловкие и умные хищники, внезапно обретшие разум. И этот разум приносит им огромные проблемы. На их примере Терри практически воссоздаёт историю человеческого осознания себя. Появления первых абстрактных вопросов на тему: «кто я?», «зачем я здесь?», «что ждёт меня после того, как я перестану быть?», «что вообще такое — быть?». Крысы строят на детской книжке практически свою собственную религию. Ещё бы, ведь в книге животные мирно живут бок о бок друг с другом и даже с человеком! Никто не пытается поймать их капканом или отравить. Возможно это то — лучшее будущее, когда агнец возляжет рядом со львом, а человек и крыса будут поднимать шляпы, здороваясь друг с другом? По крайней мере шляпа — эта та деталь гардероба, которую крыса может на себя нацепить.

На наших глазах крысиный разум на примере Фасоли Опасно для Жизни успевает создать свой символ веры, разочароваться в нем, но заставить себя двигаться дальше. Перед крысами встают и моральные проблемы типа: «если люди убивают нас, почему бы нам не убивать людей?». Среди крыс есть консерваторы и новаторы, воины и философы, писатели и артисты. Они спорят между собой, спорят с человеком и яростно спорят с хитрым котом. А кот изо всех сил пытается примирить свой внезапно обретённый разум с первобытными инстинктами хищника.

Свои имена имена крысы взяли с этикеток на банках. (Мне упорно вспоминается «Собачье сердце», хотя ПТерри его вряд ли читал). Тогда они ещё не знали значения этих слов, им просто нравилось, как они звучат.

Peaches — Персики, Nourishing — Питательная, Bestbefore — Срок-Хранения, Inbrine — Врассоле. Я привожу здесь только имена в переводе ЭКСМО, в любительском они другие. К примеру Darktan у ЭКСМО стал Гуталином, а в другом переводе он Загар. Hamnpork у ЭКСМО — Гуляш, а в любительском — Окорок. Даже не берусь судить, где лучше. Несколько имён — это аллюзии на дорожные знаки. Dangerous Beans (Фасоль Опасно для Жизни/Опасный Боб) — это знак Dangerous Bends (опасные повороты). Неудивительно, что этот крыс стал проводником остальных на опасных поворотах философского осознания себя. Кроме того Donat Enter (Пончик Вход или Прохода Нет) — аллюзия на Do Not Enter (входа нет).

«Видать, Крыса эта уж больно нас любит, если взяла и создала еще и человеков! Э?

– А мне откуда знать? Может, человеков создал Большой Человек?

– Да хорош глупости-то болтать, – оборвал ее вечно во всем сомневающийся крыс по имени Томат.»

Doubting Tomato — doubting Thomas. Это отсылка на Фому Неверующего, который сомневался в Воскресении Христа.

«– Дрянь-Блинцбург он зовется, – сообщил парнишка, сверившись с путеводителем.

– Кхе-кхе… а так ли нам туда надо, если городишко – дрянь? – спросила Персики, отвлекшись от счета.

– Ха, так ведь он зовется Дрянью вовсе не потому, что он такой плохой, – возразил Морис. – На самом деле это такое иностранное слово – «дрен», понимаете? Такие подземные трубки для осушения почвы.»

«— Он называется Бад Блинтц, — сказал он.

— Хм, а стоит ли нам туда идти? — спросила Персик, подняв голову от монет. — Кажется, «бад» означает что-то плохое, разве не так?

— Ну нет, этот городок так называется не потому, что он чем-то плох, — ответил Морис. — На их языке «бад» означает ванну или ванную комнату. Понимаешь?

— То есть, это место называется Ванная Блитц? — спросил Прохода Нет.»

В оригинале город назывался Bad Blintz. Bad (плохой) — это действительно отсылка к немецкому Bad (купальня, то место, где люди лечатся целебными водами). В городе есть горячие источники, которые могли бы привлечь туристов, если бы не проблемы с крысами. Так что в данном случае любительский перевод ближе. Ну а Blintz — это наши блины, которые прижились в англоязычном мире как смесь русского blinets и еврейского blintse. Вместе получается Плохой Блин или Блинная Купальня, выбирайте на свой вкус.

Что ещё интересно в этом романе — это отсылки к прошлым или даже будущим книгам писателя. Герои книги в каком-то смысле являются антропоморфными отражениями героев-людей.

Фасоль Опасно для Жизни, к примеру, слепой крыс-философ, который всюду носит с собой свечу, хотя крысы вообще-то не очень привычны к свету. Читавшие «Мелкие боги» разумеется вспомнят слепого философа Дидактилоса, носившего с собой масляную лампу.

Мальчик Киф, сирота с необычайными способностями, по всем сказочным канонам должен стать героем, рыцарем и вообще каким-нибудь правителем. Но он, как и ТомДжон из «Вещих сестричек», и Моркоу в «Страже», выбирает свой собственный путь — он предпочитает остаться музыкантом.

Мэр Блинтца произносит монологи про город, достойные самого Ветинари, правда мэр куда более печален и не уверен в себе. И его диалог с Гуталином тоже перекликается с финальным диалогом Ваймса и Ветинари из первой «Стражи».

А кот Морис — хитрый авантюрист, который умеет весь мир заставить плясать под собственное мурчание, чем-то очень напоминает главного почтмейстера Анк-Морпорка Мойста фон Липвига из «Опочтарения». Правда в финале он поступает абсолютно не так как Мойст, но именно так как поступил бы настоящий кот.

Кроме того, местную городскую стражу состовляют сержант Доппельпункт и капрал Кнопф. Doppelpunkt с немецкого — «двоеточие». Если перевести Doppelpunkt на английский, получится Colon, что означает как «двоеточие», так и «прямая кишка». И ещё это фамилия сержанта городской Стражи Колона, да. А Knopf — транслитерация английского Knob (шишка, выскочка). И это разумеется отсылает нас к капралу Шноббсу (Nobbs). Так что в Убервальде имеются свои Шнобби и Колон.

Сам же Морис и его ученые грызуны упоминаются в «Мрачном Жнеце» (1991г. выхода), за десять лет до того, как был написан «Морис» (2001г.).

За основу сюжета Пратчетт взял старую немецкую легенду о Гаммельнском крысолове. Эту легенду использовали такие писатели как Гёте, Браунинг и конечно братья Гримм. В самом начале книги идёт цитата из поэмы «Гаммельнский Крысолов» Роберта Браунинга 1842 года.

Различных мастей, волосаты и лысы,

Врывались в амбар, в кладовую, в чулан,

Копченья, соленья съедали до крошки,

Вскрывали бочонок и сыпались в чан,

В живых ни одной не оставили кошки,

У повара соус лакали из ложки,

Кусали младенцев за ручки и ножки,

Гнездились, презрев и сословье и сан,

На донышках праздничных шляп горожан,

Мешали болтать горожанам речистым

И даже порой заглушали орган

Раз Терри берётся за какой-нибудь стиль, он доводит дело до конца. Роман напичкан немецким, английским и французским фольклором, отсылками к братьям Гримм, Гофману и многим другим сказочникам. За большинство сказочных отсылок в книге отвечает дочка мэра с интересным именем Злокозния.

«Эгм… как вас звать, мисс?

– Пообещай, что не будешь смеяться?

– Меня зовут… Злокозния.

– Что, уже смеешься? – угрожающе произнесла девочка.»

В оригинале Злокознию зовут Malicia. Malicious — злобный, ужасный. По-испански «malicia» значит буквально «злоба». Хорошее имя для злодейки (вспомним Малифисенту), но странноватое для героини первого плана.

Злокозния считает себя знатоком сказок и постоянно сыпет отсылками, как на народные сказки, так и на авторские. Что неудивительно, учитывая ее бабушек — знаменитых Сёстер Грымм.

«– Вы о сестрах Грымм слышали? Об Агонизе и Потрошилле Грымм?»

Во-первых, это разумеется отсылка к знаменитым немецким сказочникам братьям Гримм. А во-вторых, это ещё и игра слов. Ибо grim по-английски — мрачный, что хорошо описывает те самые сказки, которые собирали и литературно обрабатывали братья Гримм. Возможно «сёстры Угрюм» лучше отразили бы пародийный посыл, но тогда фамилия стала бы менее узнаваемой.

«Разумеется, будь мы четырьмя детьми и собакой, мы бы подошли куда лучше: это правильный состав для приключения.»

Отсылка к циклу книг детской писательницы Энид Блайтон про «Знаменитую пятерку». К ней же отсылают нас эпизоды с ЭТИМИ в «Благих знамениях».

«И что же это за сказки такие? Наверное, про милых феечек с крылышками, которые звенят, как колокольчики?»

Отсылка к фее Динь-Динь из романа Джеймса Барри «Питер Пэн».

«– Ну, в смысле ты ж не в сапогах и ни меча, ни широкополой шляпы с пером у тебя тоже нет, – объяснила девочка, забираясь на сеновал.

Морис уставился на нее во все глаза.

– Сапоги? – выговорил он наконец. – На этих лапах?»

А вот Кота в сапогах из сказок Шарля Перро это не беспокоило.

«Она же сработала в волшебной сказке «Седьмая жена Зеленой Бороды»: так пленница выбралась из Комнаты Ужаса и воткнула злодею в глаз замороженную селедку.»

Страшная смерть. С Синей Бородой расправились гуманнее. И да, это тоже Перро.

«– И, уж конечно, все знают про Дика Ливингстона и его удивительного кота! [. ]

… Дик Ливингстон был нищим мальчишкой без гроша в кармане, а стал лорд-мэром Убергургла, потому что его кот так ловко ловил… эгм… голубей.»

Дик Ливингстон — это помесь Дика Уиттингтона и Кена Ливингстона. Дик Уиттингтон — это персонаж британской пантомимы, основанный на реальном средневековом купце Ричарде Уиттингтоне. По легенде Дик, юноша из бедной семьи, отправился в Лондон в сопровождении своего кота. В какой-то момент он решил вернуться домой, но услышал, как лондонские колокола вызванивают: «Вернись, Дик Уиттингтон, трижды мэр Лондона!». Реальный Ричард Уиттингтон был лондонским мэром во время правления Ричарда II в конце 14 века.

Кена Ливингстона избрали на пост мэра Лондона в 2000м году, и первым его делом на новом посту стало избавление Трафальгарской площади от ее знаменитых голубей. Он не натравил на них кота (насколько гласит официальная версия), а просто избавился от уличных торговцев, продающих огромные пакеты с кормом для птиц туристам — если у птиц исчезает бесконечная кормежка, исчезают и огромные стаи, толпящиеся в одном месте.

«Когда она выследила Загадочного Всадника Без Головы?

– Ну, надо признать, что он и впрямь ехал на коне, сэр.

– Верно. А еще он был маленького роста и с очень высоким стоячим воротником. А еще это был главный сборщик налогов из Минтца. Я до сих пор получаю официальные письма по этому поводу! Сборщики налогов обычно не любят, когда с деревьев на них прыгают юные дамы!»

Отсылка к средневековой легенде о всаднике без головы, которую в 1820г. сделал популярной Вашингтон Ирвинг в своём рассказе «Сонная лощина».

«– Слушай, это я. О’кей? Кот? Говорящий? И как же ты меня узнаешь? Может, мне алую гвоздику нацепить?»

Цветок в качестве пароля — старый книжный и киношный трюк. Конкретно алую гвоздику носил в качестве метки персонаж Джона Стида в британском сериале 1960х «Мстители».

Кроме сказки о Гаммельнском Крысолове сквозь роман проходит древняя европейская легенда о Крысином короле. Об этих королях писали Гофман, Арнтд, Герберт и множество других писателей. Они наделяли королей волшебной силой, делали их многоголовыми монстрами, телепатами и прочая, и прочая… А в реальности крысиные короли представляли из себя просто множество крыс, связанных друг с другом за хвосты. Их можно увидеть в музеях и кунсткамерах. Известно, что никто не видел крысиного короля живым, находили только мертвые тушки. Однако исследования показали, что крысы явно жили некоторое время в таком состоянии — на связанных друг с другом хвостах были костяные мозоли. Никто точно не знает, как появлялись крысиные короли. Были гипотезы, что в тесных норах крысиные хвосты слипались от грязи, однако крысы вообще-то довольно чистоплотные животные и содержат свои гнезда в аккуратности. Судя по некоторым источникам, люди могли создавать такие «веночки» просто на потеху публики. Как выразился Терри: «на протяжении веков люди жестокие и изобретательные располагали слишком большим количеством свободного времени.»

Сама сцена, когда Король в подземелье кричит в голове у Мориса и крыс «КОТ! КОТ! УБИТЬ!!» довольно похожа на сцену из «Гарри Поттера и Тайной комнаты», когда Гарри слышит Василиска в канализационных трубах. Также в «Морисе» есть отсылки к фильму «Крысиный король» 1965 г., который рассказывает о жизни британских военнопленных в сингапурском лагере во время Второй Мировой. Главный герой — британский офицер пробивается на вершину лагерной иерархии путём криминальных схем и спекуляций с продуктами и лекарствами. Кроме того он продаёт тюремщикам крысиное мясо под видом редкого мяса малого оленька.

Крысиные войска Гуталина — пародия на военную армейскую структуру. Лёгкое и Тяжелое Гадство — отсылка к Лёгкой и Тяжёлой кавалерии, которая, сменив лошадей на танки, стала уже танковым батальоном: легким и тяжёлым. Команда Обезвреживания Капканов напоминает отряд саперов времён лондонского Блитца, которые во вторую мировую обезвреживали падающие на город снаряды. В тексте есть параллели с британским сериалом «Danger UXB». (Сериал о тех же самых сапёрах времён Блитца. Поставлен по автобиографической книге майора А.Б.Хартли «Неразорвавшаяся бомба»).

И немного разнообразных отсылок на всякое.

«Жирная черта там, где Персики изо всех сил надавила на грифель, означала «нет». Изображение капкана означало «смерть», «плохо» или «не делайте так».»

Автор британских apf не уверен, что Терри подразумевал именно это, однако в математической логике, если нам нужно обозначить отрицание (то бишь суждение, противоположное исходному), оно обозначается знаком ¬ перед или чертой — над суждением. Кроме того, есть версия, что Персики почерпнула идею от дорожных знаков, где всякий запрет (въезда нет, конец дороги и т.д.) обозначается косой чертой.

«Из всех кухонь этого города ему понадобилось объявиться именно здесь!»

Отсылка на знаменитую цитату из Касабланки: «Столько забегаловок разбросано по всему миру, а она приходит именно в мою.»

«календарь от производителя ядов «Акме»

«Acme», реже «Acme Corporation» — вымышленная торговая марка, фигурирующая, в частности, в мультфильмах Looney Tunes. Впервые эта торговая марка появилась в мультфильмах серии Buddy (в эпизоде Buddy’s Bug Hunt), однако наиболее известна присутствием в мультфильмах серии «Хитрый койот и Дорожный бегун».

Варианты расшифровки названия — «Компания, производящая что угодно» (A Company Made Everything) либо «Американская компания (американские компании), производящие все подряд» («American Companies Make Everything» либо «American Company that Manufactures Everything).(с)

«– А мы не могли бы вернуться к статье тридцать, мистер, эгм, Морис? Вы говорили, уничтожение крысы классифицируется как убийство?

– Но это же просто…

– Вот что значит слушать вполуха и усом не вести!»

В оригинале: «Talk to the paw, mister, ‘cos the whiskers don’t want to know.» На самом деле это означает: «говорите с лапой, ибо усы вас слушать не желают». Это перефразированная реплика американского комика Мартина Лоуренса, стаявшая довольно популярным оскорблением: «Talk to the hand, because the ears ain’t listening» (Говорите с рукой, ибо уши вас не слушают).

«И тут послышалось пение. Пение доносилось из сливного отверстия и отзывалось эхом, словно долетало издалека. Один голос начинал, и целый хор подхватывал:

Нам не страшны псы и коты.

…Наш клан с капканами «на ты»!

Нет блох у нас и нет чумы…

…пьем яд и сыр воруем мы!

А если тронешь крысу, знай…

…мы яд тебе подсыплем в чай!

Мы здесь сражались, здесь наш дом…

…И МЫ ОТСЮДА НЕ УЙДЕМ!»

Во-первых, эта песня опять отсылает нас к поэме Браунинга. А кроме этого она пародирует военные распевы (или military cadence), которые поют солдаты во время марша, дабы поднять боевой дух. Обычно один запевает, а остальной взвод подхватывает. Возможно их можно сравнить с нашим путевым распевом или кантами, тут боюсь ошибиться. В Америке такие песни называют «джоди» — по имени персонажа, о котором часто поётся в таких песнях. Джоди — солдат, которому на гражданке изменяет его жена/девушка, пока он служит в армии. По такому же принципу «джоди» построена песня про ангелов в «Ночной Страже».

Как и многие другие книги ПТерри, радио BBC сделало из Мориса аудио-драму. Сценарий в адаптации Питера Келли в основном получился очень адекватным, в нем поместилось все самое важное, что было в романе. Только финал вышел несколько скомканным и не совсем пратчеттовским, но тут очевидно немного упростили для детей. И за хор крыс «an’t no business like show business» отдельное спасибо, это было очень смешно. Из ролей хочу отдельно отметить очаровательно-хрипловатого Гарри Майерса в роли Изумительного Мориса и ни много ни мало Дэвида Теннанта в роли Фасоль Опасно для Жизни. И да, это его самая докторовская роль вне Доктора. Для упрямого слепого крысика Дэвид нашёл в своём голосе совершенно необычные краски. Спектакль можно послушать, вместе с другими он лежит в известном месте, которое начинается на «ру» а кончается на «трекер». Либо можно поддержать ББС денежкой и заказать его на Амазон.

Кроме того скоро на экраны должен выйти мультфильм по Морису. Озвучивают его аж такие звёзды как Хью Лори и Эмилия Кларк, а сценаристом заявлен Терри Россио, получивший Оскар за «Шрека». Будем надеяться, что мультик получится хорошим и немного перебьёт странный вкус новой «Стражи».

Возможно некоторым взрослым эта книга покажется слишком мрачной, чтобы читать ее детям. (Наверное этим взрослым не читали в детстве тех же Гримм. ). Вот что сказал по этому поводу сам писатель:

Однажды я получил письмо от американки, которая рассказала, что когда она читала своей семилетней дочке «Удивительного Мориса», ей стало гораздо более грустно, чем девочке. А дочка взяла её за руку и сказала «Не волнуйся, мама, всё закончится хорошо». Я думаю, маленькая девочка усвоила одно из правил. Что когда пишешь для детей, ты можешь спокойно провести их через любую жуткую тёмную ночь, и для них это будет совершенно нормально, если в конце будет сиять солнце.

Вот и сказочке конец! Перевод и сбор отсылок — мой. Перевод интервью с Терри Пратчеттом — Ghworin II, Nanny Ogg и Staff.

Очень жду Ваши комментарии и впечатления от книги. За большим о Терри сюда, сюда и сюда. До новых встреч!

Волшебная английская сказка

Зима – отличное время, чтобы проводить вечера за чтением. А почему бы не совместить приятное с полезным и не попрактиковать английский с какой-нибудь книгой в оригнале. На полке как раз давно стоял сборник of the best-loved fairy stories, а что может быть лучше старых добрых сказок.

Ага, щас. В процессе чтения у меня лезли глаза на лоб то от жестокости, то от бессмысленности происходящего. Некоторые сказки настолько меня поразили, что решил поделиться английским фольклором с народом.

Итак, сказка называется «Nix Naught Nothing», примерно можно перевести «Ничего». Жили-были король и королева (кстати, интересно, что у нас в основном дед да бабка, а у них там все самое интересное происходит с коронованными особами). Были они несчастны, так как у них не было детей. Вероятно, мешал тот факт, что король постоянно был в военных походах. Но вот однажды, несмотря на отсутствие супруга, королева родила сына. Благоверная решила назвать первенца Ничего, потому что отец ничего о нем не знает, а уж когда король вернётся, тогда можно будет и переименовать.

Долго ли, коротко ли, отправился король со своей армией домой. Дорогу ему преградила бурная река, через которую никак им было не перебраться. Но тут появился великан и предложил свою помощь. Король был прошаренным в великанской психологии и сразу спросил, какую плату тот хочет. Великан на голубом глазу сообщил, что хочет взамен ничего, король обрадовался и согласился. Как вы догадываетесь, радовался он ровно до тех пор, пока не доехал до дома и не узнал, что у него есть сын по имени Ничего.

Королева тоже, естественно, сделке мужа не обрадовалась и предложила форменный подлог: отдать великану сына птичницы (у неё-де детей навалом, она и не заметит). Так они и поступили, но малой перед великаном спалился, и тот в ярости размозжил ему голову о камни. Прямо так и написано, сказочка волшебная, блин, для вечернего чтения с детьми. На сыне птичницы мокруха не закончилась, потому что король и королева пытались втюхать великану сына садовника, но его тоже раскусили и жестоко прибили. На третий раз королевская чета решила таки отдать своего сына в соответствии с договором (ну или у прислуги закончились дети).

Короче, великан забрал Ничего, но оказалось он был ему нужен не на съедение, а чтобы у его дочки появился друг. Милота. Мальчик с девочкой действительно подружились, а через несколько лет между ними вспыхнула любовь. Великана такое развитие событий не устроило, поэтому он стал давать Ничего нереальные задачи, типа осушения озёра за ночь, невыполнение которых грозило смертью. Но дочка великана умела колдовать, и ее возлюбленному помогали то птички, то зверюшки, то рыбки. Последнее задание заключалось в том, чтобы залезть на супер-высокое дерево и достать яйца из гнезда на его вершине. Ничего не знал, как подступиться к этой задаче, но девушка ему снова помогла. Я, честно говоря, думал, что она, например, вырастит ветки на дереве или снова птиц привлечёт, ан нет. Красавица отрезала себе пальцы на руках и одной ноге, чтобы те волшебным образом сложились в лестницу. Тут пауза для осмысления. Лестница из пальцев любимой девушки. Чудно и вовсе не странно.

К сожалению, жертва девушки была напрасной, потому что криворукий Ничего уронил яйца, пока спускался по лестнице из пальцев, и влюблённым пришлось убегать. Дочка великана не могла бежать быстро из-за недостатка пальцев на ноге, но зато у неё были волшебные артефакты. Совершенно логично, что она просила Ничего вытаскивать эти ценные предметы из ее карманов (пальцев-то нет) и швырять их в преследующего пару отца. В итоге, они закидали несчастного насмерть. Кажется, вот он, счастливый конец. Девушка отрезала себе пальцы и убила собственного отца ради любимого. Классика. Но нет, дальше все становится немного запутано.

Влюбленные добежали до озёра, и тут наступила ночь. Девушка совсем устала от бега и отцеубийства, поэтому сама забралась на иву, чтобы отдохнуть, а Ничего отправила искать ночлег. Как оказалось, пара добралась до королевства, которым правили родители Ничего, и, по удивительному стечению, обстоятельств первую же дверь, в которую постучал юноша, открыла птичница, чьего сына когда-то отдали великану. Она обиды не забыла, да и принца помнила хорошо, поэтому решила воспользоваться случаем для мести. Птичница же еще и ведьмой была, поэтому она дала Ничего напиться молока, в которое подмешала хитрое зелье: как только сын увидит своих родителей, он уснет мертвым сном, а король и королева его не узнают. И действительно, Ничего добрался до замка, увидел маму и папу и тот час уснул. Королевская чета его не узнала, но после исчезновения сына они питали нежность ко всем юношам, поэтому оставили его спать в замке и объявили конкурс на поцелуй прекрасной девушки, который сможет пробудить его ото сна (призом стала бы свадьба и неплохое приданное). Естественно, со всего королевства собрались юные прелестницы, но никому не удалось разбудить спящего.

Все это время дочка великана не слазила с ивы, почему не понятно, хотя судя по повествованию прошло несколько дней. Не суть.

К озеру за водой пошла дочка садовника (я так полагаю того, который также лишился ребенка в начале сказки). Она была очень некрасивой девушкой, поэтому даже не попытала своего счастья с поцелуями, хотя и хотела. Когда она склонилась над водой, то увидела отражение дочери великана (было бы гораздо проще, если бы в сказке упоминалось ее имя, но нет), и решила что это она такая красавица внезапно. Теперь можно и принцев целовать, так что дочь садовника отправилась прямиком в замок. К сожалению, ничего у нее не получилось, и Ничего продолжил спать беспробудным сном. Девушка, однако, оказалась упорной и пошла к птичнице, чтобы та научила ее, как расколдовать юношу. Ведьма усмехнулась и решила, что эта месть еще хлеще, чем беспонтовый сон: выдать сына короля за уродливую дочь садовника. Потирая ручки, старуха дала девушке контр-заклинание и забрала за это все ее сбережения.

Дочь садовника таки расколдовала принца, но, когда он увидел светлый лик своей спасительницы, Ничего воскликнул, что лучше бы дальше спал, чем на такой женился. Поэтому предприимчивая девушка снова его усыпила, чтобы привести в чувство уже непосредственно у алтаря. В это время за водой к озеру пошел сам садовник и тоже увидел отражение прекрасной девы. Он-то понял, что это кто-то сидит на дереве (в сказке написано, что он понял, что это не его отражение по отсутствию бороды, прошу заметить). Дочь великана была уже совсем замучена голодом, жаждой и усталостью, поэтому садовник сжалился над ней и приютил. Также он похвастался завидной удачей своей дочери, и спасенная поняла, что же случилось с ее возлюбленным. Она поспешила в замок, но не смогла его разбудить, как ни старалась. Тогда дочка великана спряталась в комнате Ничего и стала ждать, когда придет разлучница. И только дочь садовника закончила произносить бодрящее заклятие, беспалая красавица подбежала к любимому и заключила его в объятия. Тут Ничего все и вспомнил, и родители его вспомнили, и свадьба состоялась между истинными влюбленными.

Вот такой счастливый конец. Ах да, чуть не забыл. С помощью магии дочери великана вернули пальцы, но почему-то только 14. Птичницу сожгли на костре, а отражение дочери садовника снова стало уродливым.

Источник