§ 4. Методы определения газов и паров в воздухе производственных помещений

По требованиям производственной санитарии в каждом цехе должен проводиться систематический контроль воздушной среды. Такой контроль осуществляется заводской газоаналитической лабораторией или специалистами центральной заводской лаборатории, а также административным и инженерно-техническим персоналом цехов и производственных участков.

Для контроля воздушной среды применяются лабораторные методы и методы быстрого анализа: экспрессные, индикационные и др. Лабораторные методы определения вредных веществ в воздухе (титрование, калориметрический, нефелометрический и др.) дают точные результаты, но определения могут вестись только специалистами-химиками в лабораторных условиях и занимают много времени.

В ряде случаев необходимо быстрое решение вопроса о степени загрязнения воздушной среды производственного помещения. С этой целью для определения токсических веществ в воздухе разработаны экспрессные методы, позволяющие с достаточной точностью определить непосредственно в обследуемом производственном помещении концентрацию этих веществ.

В основе экспрессных методов в большинстве случаев лежат быстро протекающие реакции с изменением цвета реагирующих веществ. Применяют небольшие объемы высокочувствительной поглотительной жидкости или твердого вещества (носителя), пропитанного индикатором. В качестве твердых носителей применяют силикагель или фарфоровый порошок.

Силикагелем, пропитанным индикатором, заполняют стеклянную трубочку и через трубочку пропускают определенный объем исследуемого воздуха. О количестве вредного вещества в воздухе судят по длине окрашенного столбика индикаторной трубки, сравнивая его со шкалой. Такой метод быстрого определения вредных веществ в воздухе получил название линейно-колористического.

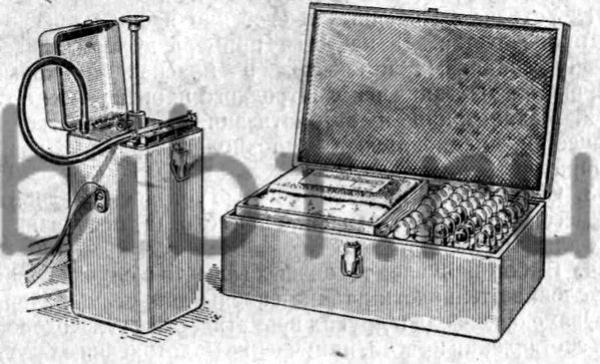

В настоящее время разработаны линейно-колористические методы быстрого определения ряда токсических веществ: сероводорода, хлора, аммиака, двуокиси азота, паров бензина, бензола, толуола, ксилола, этилового эфира и др. Для отбора проб воздуха пользуются прибором, именуемым универсальным газоанализатором (рис. 62).

В отношении ряда токсических веществ (ртуть, цианистые соединения и некоторые другие), присутствие которых в воздухе нежелательно и требуется принятие особых срочных мер (пуск аварийной вентиляции, нейтрализация загрязненного участка, применение средств индивидуальной защиты), применяют индикационные методы анализа.

Индикационные методы отличаются простотой, с их помощью можно быстро производить качественные определения. Так, например, с помощью бумажки, предварительно пропитанной уксусно-кислым свинцом, можно быстро определить присутствие в воздухе сероводорода. Она чернеет даже при весьма малых концентрациях (следов) сероводорода в воздухе.

Рис. 62. Универсальный газоанализатор

Источник

МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА

Существует 2 группы методов отбора проб воздуха:

1) Аспирационные способы отбора проб.

2) Отбор проб в газовые пипетки, сосуды.

1. Аспирационные способы отбора проб воздуха.

Аспирационные методы основаны на протягивании определенного объема воздуха через поглотительную среду (раствор или твердый сорбент) или через специальные фильтры. Вещества, находящиеся в воздухе в газообразном состоянии или в виде паров, поглощаются раствором, быстро реагирующим или растворяющим данный газ, или твердым веществом, обладающим способностью адсорбции. К жидким поглотительным средам относятся дистиллированная вода, органические растворители, специальные поглотительные растворы, которыми заполняют поглотительные приборы.

К твердым поглотительным средам относятся зерненые сорбенты: силикагель (мелкозернистый, крупнозернистый, гранулированный, кусковой), активированные угли и др. Для сорбции токсических веществ твердые сорбенты помещают в поглотительные приборы или специальные трубки.

Для поглощения аэрозолей из воздуха используют фильтры из тонких волокон (аналитические фильтры аэрозольные — АФА). Фильтры АФА обладают высокой задерживающей способностью и практически полностью задерживают аэрозоли. Данные фильтры обладают небольшим собственным весом, негигроскопичны, стойки к химическим агрессивным средам, растворимы в ацетоне, дихлорэтане. Пары и газообразные примеси фильтр АФА не задерживает. Применение того или иного способа поглощения, также как и условия отбора (объем воздуха, скорость движения и т.д.) определяются разработанными методами исследования для каждого вещества отдельно. Для протягивания воздуха через поглотительный раствор или фильтры обычно применяют водяные аспираторы, пылесосы, электораспираторы, водоструйные насосы и т.д.

Простейшим прибором для отбора проб воздуха является водяной аспиратор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Объем вытекаемой воды соответствует количеству воздуха, протянутого через поглотительный прибор. Скорость протягивания воздуха, которую дает бутылочный аспиратор, составляет 1,5-2 л/мин. Для отбора проб воздуха широко применяют электроаспираторы.

Они снабжены несколькими реометрами для определения скорости просасывания воздуха. С помощью электроаспираторов можно отобрать одновременно несколько проб со скоростью от 0,1 до 1 л/мин и 10-20 л/мин;

Для отбора проб в качестве аспираторов могут использоваться пылесосы и водоструйные насосы. В этом случае для определения объема пропущенного воздуха через поглотительную, среду или фильтр необходимо использовать реометры, ротаметры.

При отсутствии источника электричества или его нельзя применять по условиям взрывоопасности, например, в шахтах, ряде химических предприятий, ипользуют эжекторный аспиратор «АЭРА». Данный аспиратор имеет баллон со сжатым воздухом; как и электрический аспиратор, рассчитан на одновременный отбор 4-х проб воздуха со скоростью 0,1 -20 л /мин.

Время фиксируется автоматически секундомером при включении и выключении прибора.

Таким образом, система для отбора проб воздуха аспирационным методом должна состоять из: поглотительного прибора с поглотительной средой или патрона с фильтром, аспиратора и реометра (ротаметра) (в том случае, когда пользуются пылесосом или водоструйным насосом).

ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА В СОСУДЫ.

Отбор проб этим методом производят в случае высокой концентрации в воздухе определяемого вещества или в том случае, когда метод определения его настолько чувствителен, что для анализа нет необходимости отбирать большие количества воздуха.

Заполнение сосудов исследуемым воздухом может быть произведено несколькими способами:

а) Отбор проб воздуха в бутылки.

Сосуды (бутыль или газовую пипетку) наполняют жидкостью, не реагирующей с определяемым веществом и нерастворяющей его (вода, насыщенный раствор хлористого натрия или др. растворы). Эту жидкость выливают в месте отбора проб. После этого бутыль плотно закрывают пробкой; в газовых пипетках концы трубок зажимают зажимами.

б) Отбор проб обменным способом.

Бутыль или газовую пипетку присоединяют к аспиратору или мехам и протягивают через сосуд десятикратный объем воздуха. Чтобы определяемое вещество не оседало на стенках, воздух протягивают со скоростью не менее 2 л/мин. После отбора проб сосуд разъединяют с аспиратором, зажимают резиновые трубки или закрывают краны.

в) Оюор проб воздуха вакуумным способом.

Отбор проб воздуха этим способом производится в бутылки емкостью 1-2 л или в газовые пипетки. Удаление воздуха из сосуда проводится вакуумным насосом (насос Комовского), степень разряжения воздуха определяют открытым ртутным манометром или вакуумометром. Чтобы отобрать пробу воздуха вынимают стеклянную палочку и постепенно открывают зажим. В следствии разности давления исследуемый воздух поступает в сосуд. После отбора пробы трубку зажимают.

г) Отбор воздуха в резиновые камеры.

Для отбора проб воздуха обычно применяют камеры футбольных мячей. Отбор этим способом можно производить лишь в том случае, если определеямое вещество не реагирует с резиной. В камеру накачивается воздух насосом. Выдыхаемый воздух собирается в мешки Дугласа. При расчетах результатов анализа объем протянутого воздуха или взятого для анализа необходимо приводить к стандартным условиям, так как отбор проб воздуха проводится при различных температурах и давлении, а по законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака объем воздуха прямо пропорционален температуре и обратно пропорционален давлению.

При исследовании воздушной среды в проиводственных условиях объем аспирированного воздуха в пробе (Vt) приводится к стандартным условиям (температуре воздуха 20 С и барометрическому давлению 760 мм.рт.ст.) по формуле:

|

При исследовании атмосферного воздуха объем аспирированного воздуха в пробе (Vo) приводится к стандартным (нормальным) условиям (температуре 0 о С и барометрическому давлению 760 мм.рт.ст.) по формуле:

|

где в обоих приведенных выше формулах:

Vt — объем протянутого воздуха в пробе, дм 3 ;

В — атмосферное давление, мм.рт.ст.;

t — температура воздуха при отборе воздуха, о С;

V20 и Vо — объемы воздуха, приведенные к стандартным (нормальным) условиям, дм 3 .

Для упрощения расчетов пользуются коэффициентами К, приведенными в таблицах 22 и 23, тогда V20(Vo) = Vt х К.

Таблица 22. Коэффициенты пересчета для приведения объема воздуха к нормальным условиям (для атмосферного воздуха)

| Температура ОС | Давление, мм.рт.ст. | |||||||||

| 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

| 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |

| 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |

| 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |

| 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |

| 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |

| 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |

| 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |

| 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |

Таблица 23. Коэффициент К для приведения объема воздуха в производственных помещениях к стандартным условиям

Источник

Способ забора воздуха универсальным газоанализатором называется

Занятие 16 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА УГ-2

Цель занятия. Овладеть навыками работы с газоанализатором УГ-2 для определения концентрации вредных газов в воздухе животноводческих помещений.

Материалы и оборудование. Газоанализатор УГ-2; индикаторные порошки; принадлежности для зарядки индикаторных трубок.

Содержание занятая. Для определения вредных газов в воздухе животноводческих и птицеводческих помещений рекомендуется применять линейно-колористический метод с использованием газоанализатора УГ-2. С помощью этого прибора можно определять концентрацию газов: диоксида углерода, оксида углерода, аммиака, сероводорода при следующих условиях: содержание пыли не более 40 мг/м3; атмосферное давление от 740 до 780 мм рт. ст.; относительная влажность не более 90 %; температура от 10 до 30 °С.

Принцип работы прибора основан на просасывании воздуха, содержащего вредные газы, через индикаторную трубку, заполненную специальным порошком. Изменение окраски индикаторного порошка в трубке происходит в результате взаимодействия газа, просасываемого через трубку, с реактивом индикаторного порошка.

Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке пропорциональна концентрации анализируемого газа (мг/м3) в воздухе, измеряется по шкале.

Основная часть воздухозаборного устройства прибора — резиновый баллон (сильфон) с расположенной внутри корпуса сжатой пружиной, которая удерживает сильфон в растянутом состоянии.

Просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку производится после предварительного сжатия сильфона калиброванным штоком. На гранях под головкой штока имеется четыре продольные канавки, каждая с двумя углублениями, служащими для фиксации стопорным устройством объема просасываемого воздуха, забираемого сильфоном.

На верхнем фланце сильфонного насоса установлен мишель с резиновой трубкой, к свободному концу которой присоединяют индикаторную трубку.

В один из концов стеклянной трубки вставляют металлический стержень, относящийся к принадлежностям для снаряжения трубок, а в противоположный — прослойку из гигроскопической ваты слоем 0,5 мм. Металлический пыж из медной эмалированной проволоки диаметром 0,27 мм специальным штырем прижимают к вате. Затем через воронку в трубку насыпают индикаторный порошок. Для уплотнения порошка трубку слегка постукивают по стенке, после чего сверху накладывают ватную прослойку и закрепляют пыжом. Открытые концы трубки оборачивают фольгой и герметизируют колпачками из парафина. Вместо парафиновых колпачков можно применять резиновые трубочки длиной 1,5 см, с одного конца заглушенные стеклянными палочками. Эти заглушки перед анализом снимают. Приготовление индикаторных трубок следует проводить в сухом, хорошо вентилируемом помещении.

В ходе анализа шток вставляют в направляющую втулку воздухозаборного устройства. Давлением ладони руки на шток сильфон сжимают до тех пор, пока стопор не совпадет с углублением в канавке штока. Индикаторную трубку освобождают от заглушек, уплотняют порошок в трубке, устраняя образовавшийся просвет между столбиком порошка и ватной прокладкой. Резиновую трубку воздухозаборного устройства соединяют с любым концом индикаторной трубки. Слегка надавив ладонью на шляпу штока, отводят стопор, после чего шток начинает двигаться вверх. В это время происходит просасывание исследуемого воздуха через индикаторную трубку. Когда стержень стопора войдет в нижнее углубление канавки, будет слышен щелчок и движение штока прекратится. После этого просасывание воздуха будет продолжаться в течение 0,5 мин вследствие остаточного вакуума в сильфоне. При незначительной концентрации газа в помещении индикаторную трубку можно использовать дважды.

При определении допустимой концентрации вредных газов объем просасываемого воздуха для диоксида углерода составляет 400 мл, для аммиака — 200, для сероводорода — 300, для оксида углерода — 200 мл. Чтобы определить токсичную концентрацию этих газов, объем просасываемого через индикаторную трубку воздуха должен составлять соответственно 100, 100, 30 и 60 мл.

При просасывании через индикаторную трубку исследуемого воздуха, содержащего тот или иной вредный газ, цвет столбика индикаторного порошка со стороны входа воздуха приобретает другую окраску. Приложив к измерительной шкале, соответствующей газу, индикаторную трубку так, чтобы начало изменения окраски порошка совпало с нулевым делением шкалы, находят в верхней части окрашенного столбика порошка границу. Цифра шкалы, совпадающая с границей изменения окраски, указывает концентрацию газа (мг/м3).

Источник